Batalla de Santa Mónica

| Batalla de Santa Mónica | ||||

|---|---|---|---|---|

| Parte de guerra hispano-otomana de 1515-1577 | ||||

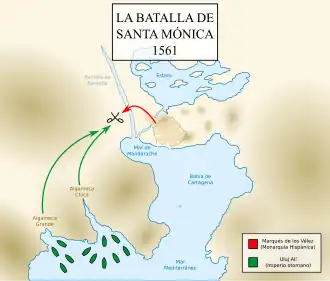

Mapa de la batalla. | ||||

| Fecha | 4 de mayo de 1561jul. | |||

| Lugar | Cerca de la rambla de Benipila, Cartagena (España) | |||

| Resultado | Victoria española | |||

| Beligerantes | ||||

|

| ||||

| Comandantes | ||||

|

| ||||

| Fuerzas en combate | ||||

| ||||

| Bajas | ||||

| ||||

| ||||

La batalla de Santa Mónica[a] fue un enfrentamiento armado ocurrido durante la madrugada del 4 de mayo de 1561 en las inmediaciones de Cartagena (España), en el contexto de la guerra hispano-otomana de 1515-1577. El combate se produjo durante un frustrado ataque por sorpresa de los corsarios otomanos dirigidos por Uluj Alí sobre dicha ciudad, uno de los principales bastiones de la Monarquía Hispánica en el sudeste de la península ibérica. Las fuerzas españolas de Luis Fajardo de la Cueva, ii marqués de los Vélez, repelieron la intentona y forzaron el reembarque de las tropas enemigas.

El episodio se encuadra en el prolongado conflicto por el control del mar Mediterráneo entre la Monarquía Hispánica y el Imperio otomano, que desde principios del siglo XVI había impulsado el desarrollo del corso en la Berbería como instrumento de presión militar y económica. Cartagena, situada a escasa distancia de las bases corsarias, había sufrido durante décadas incursiones que afectaban gravemente a su comercio, abastecimiento y seguridad. Pese a las reformas defensivas emprendidas a lo largo de la centuria –como la reparación y adición de tramos de muralla, la instalación de artillería y la organización de milicias–, la ciudad continuaba siendo vulnerable ante operaciones rápidas y bien coordinadas.

La victoria española en la batalla no supuso el fin de la amenaza turco-argelina, pero evidenció la eficacia de los sistemas de aviso y de movilización de milicias, así como la necesidad de reforzar aún más las fortificaciones y perfeccionar la cooperación entre las plazas costeras y las guarniciones del interior. Una semana después, la flota de Uluj Alí emprendió el saqueo de Sóller, en Mallorca, lo que puso de relieve que, aunque Cartagena había resistido con éxito, el litoral hispánico seguía expuesto a las iniciativas navales otomanas.

Antecedentes

De la expansión española en el Magreb a la irrupción de los Barbarroja

Durante la Edad Moderna, el norte de África adquirió una relevancia estratégica clave para la Monarquía Hispánica, particularmente a raíz de la intensificación del corsarismo en la costa berberisca. Si bien el fenómeno contaba con antecedentes desde el siglo XIII, durante siglos había ocupado un lugar marginal respecto a los intereses de la Corona de Castilla, más volcada entonces en los conflictos con los reinos limítrofes de Aragón y Granada. Esta situación cambió a principios del siglo XVI, cuando la conquista de Granada y la unión dinástica con Aragón dieron paso a un avance español sobre el Magreb con el propósito declarado de erradicar los nidos de corsarios.[13][14] El incremento de las razias marítimas desde plazas como Tetuán, Mazalquivir, Orán, Bugía o Argel, unido a su asistencia al éxodo de mudéjares andaluces tras la guerra de Granada y la rebelión de las Alpujarras de 1499-1501, sirvió como pretexto a la intervención armada en la región.[15]

Aunque hubo acciones preliminares como la toma de Melilla en 1497, la campaña africana no arrancó en firme hasta el término de las primeras guerras italianas, cuando el rey Fernando el Católico pudo disponer de los recursos necesarios. Entre 1505 y 1510, las tropas castellanas se apoderaron sucesivamente de Mazalquivir (1505), Cazaza (1506), el peñón de Vélez de la Gomera (1508), Orán (1509) y, en 1510, del peñón de Argel, Bugía y Trípoli. No obstante, el impulso se truncó tras la Jornada de Los Gelves –actual isla de Yerba– de ese mismo año, un revés exacerbado por las presiones francesas en la península itálica, la anexión de Navarra (1512) y la penetración otomana en el Magreb central. Tal coyuntura obligó a priorizar otros frentes europeos, pero no revirtió la condición crucial ganada por los puertos del sureste de la península ibérica, inicialmente Málaga y Cartagena, que se convirtieron en bases logísticas esenciales para las operaciones militares: la expedición contra Mazalquivir había zarpado desde Málaga, mientras que la de Orán en 1509 –la acción de mayor envergadura en esta primera etapa, dirigida por el cardenal Cisneros– lo hizo desde Cartagena.[16] Esta última ciudad, además de servir como punto de partida para la empresa, aportó pertrechos y artillería procedentes de su castillo a la armada que logró la capitulación de la población, la obtención de un cuantioso botín y la liberación de trescientos cautivos cristianos. Con la victoria se estableció el llamado «doble presidio», al quedar Mazalquivir y Orán integradas en una misma unidad administrativa donde la primera actuaba como antepuerto de la segunda. Desde ese momento, las localidades de Cartagena y Alicante mantuvieron un vínculo comercial y militar permanente con los presidios norteafricanos, en una relación que perduró hasta la pérdida definitiva de Orán en 1792.[17]

En paralelo comenzaba a perfilarse la entrada de un nuevo actor en el Mediterráneo occidental: el Imperio otomano. Ya en 1514 se avistaron escuadras turcas frente a las costas alicantinas, procedentes de Túnez y dedicadas al saqueo de las costas italianas y del mar Tirreno, alcanzando incluso los reinos de Valencia y Murcia. Entre 1514 y 1517 se registraron al menos siete incursiones en el litoral valenciano, confirmando la gravedad de la amenaza. Ese mismo año, un marino de renombre en el Mediterráneo oriental, Aruj, intentó sin éxito apoderarse de Bugía, resultando gravemente herido en un brazo. Reiteró el ataque al año siguiente con mayor denuedo, pero la plaza fuerte resistió gracias a los refuerzos llegados desde Valencia y Mallorca. Fue entonces cuando Aruj puso su mira en Argel, a donde había sido invitado por el sultán Salim at-Toumi para expulsar a los castellanos del peñón. El corsario aceptó, pero aprovechó la ocasión para hacerse con el control de la ciudad, asesinando al sultán y ocupando Argel sin oposición. A partir de ese momento, aglutinó en torno a sí a una pléyade de capitanes de fortuna –como su hermano Jeireddín, Salah Reis, Sinán el Judío y Cachidiablo– que, con sus flotas, dieron forma a una formidable fuerza naval. Con el respaldo de cabilas montañesas cercanas, tribus beduinas de la Mitidja, exiliados moriscos y mercaderes locales, Aruj afianzó el dominio corsario sobre Argel, cuyo auge se reflejó en un aumento de las incursiones y los apresamientos de barcos y personas en las costas del sudeste ibérico. Sin embargo, la acometida de Aruj encontró su fin con la toma de Tremecén, donde fue derrotado y muerto durante el contraataque español de 1518.[18]

La entente argelino-otomana y su predominio en el Mediterráneo occidental

A la muerte de Aruj, su hermano menor Jeireddín asumió el mando en Argel e hizo un ofrecimiento de vasallaje al sultán otomano Selim I, con el fin de obtener apoyo militar y político a cambio de integrar el Estado corsario como provincia de la Sublime Puerta. Aunque, antes de recibir respuesta, debió rechazar un nuevo ataque español, su maniobra diplomática resultó en un éxito: el sultán aceptó su propuesta, lo designó beylerbey –gobernador– y le despachó una guardia personal de 2000 jenízaros junto con refuerzos navales.[19] La instauración de la Regencia de Argel y su consolidación como vasallo otomano han sido objeto de discusión académica acerca de su integración en el discurso histórico: Montojo Montojo (1994), siguiendo a Fernand Braudel, sostiene que estos acontecimientos fueron el fueron el hito inicial de la «gran guerra de galeras» que se cerniría sobre el Mediterráneo hasta las denominadas «treguas turcas» de 1577-1584, mientras que Velasco Hernández (2019), influido también por Braudel, sitúa en esa misma etapa el origen y desarrollo del «primer corso».[20][21]

Durante los primeros años de esta alianza, la pérdida del control español sobre el norte de África –ejemplificada en la captura del peñón de Argel en 1529– fue considerada desde Madrid como un inconveniente asumible, siempre que las subsecuentes incursiones corsarias se mantuvieran limitadas y esporádicas, pues la prioridad de la Monarquía Hispánica en ese momento se encontraba en las guerras italianas.[22] España adoptó una postura defensiva en la Berbería, centrándose en conservar las plazas conquistadas y dar apoyo a dinastías enfrentadas a los otomanos, como los saadíes de Marruecos y los hafsíes de Túnez, de modo que las acciones militares hispánicas pasaron a ser fundamentalmente reactivas, con excepciones como la expedición de Carlos V contra Argel en 1541, cuyo desastroso resultado no hizo más que exponer la supremacía naval turca.[23][24] Este fracaso, unido a los conflictos con Francia y la expansión de la Reforma protestante, aceleró el progresivo abandono de la política norteafricana por parte del emperador, permitiendo a Argel apuntalar su posición como potencia marítima mientras Jeireddín Barbarroja, investido como almirante de la armada otomana, extendía su influencia sobre todo el Mediterráneo occidental generando un clima de temor permanente en las costas de la Cristiandad a excepción de las francesas, cuyo rey Francisco I se había aliado al sultán Solimán el Magnífico.[25] Desde sus campañas de 1534 –que incluyó la conquista de La Goleta, Bizerta, Túnez y otras ciudades pertenecientes a los hafsíes– y 1538 –culminada en la batalla de Préveza– hasta la derrota otomana en Lepanto de 1571, el dominio marítimo musulmán fue incontestable. Las poblaciones costeras de España e Italia contemplaban con desasosiego la llegada del verano, cuando comenzaban las expediciones corsarias; muchas comunidades se replegaron hacia el interior o buscaron refugio en enclaves fortificados.[26] Barbarroja otorgaba patentes de corso a marinos del Mediterráneo oriental, renegados, piratas sin nación y moriscos españoles, exigiendo a cambio un porcentaje del botín y contribuciones para el mantenimiento portuario, al tiempo que impulsaba el ascenso de otros corsarios, integrados en una taifa de los rais o gremio de arráeces que operaba bajo las órdenes de un arráez o capitán subordinado al beylerbey y al Diván.[27] En cuanto al destino de los cautivos capturados en estas incursiones, podían ser vendidos como esclavos, rescatados mediante alafias –inmediatamente tras su apresamiento– o pasar largos años de cautiverio en Argel, a la espera de ser redimidos por órdenes religiosas como los trinitarios o los mercedarios.[28]

Con la llegada al poder de Hasán Bajá, hijo de Jeireddín, en 1544, Argel alcanzó una organización interna eficiente y una notable prosperidad económica. La Regencia se convirtió en un Estado plenamente funcional, cuyos capitanes devastaban las costas cristianas sin apenas oposición. Tras la muerte de Barbarroja en 1546, se estableció una tregua momentánea entre la Monarquía Hispánica y el Imperio otomano, que fue rápidamente quebrantada por las acciones de Dragut desde su base en Los Gelves y, más sutilmente, desde la propia Argel.[29] La segunda mitad del siglo XVI vio una creciente coordinación entre destacados corsarios como Dragut, Salah Reis y Uluj Alí con la armada turca, dando comienzo a un nuevo ciclo ofensivo que menoscabó notoriamente los intereses cristianos: en 1551, la Malta hospitalaria perdió Trípoli y sufrió la ocupación de Gozo; Andrea Doria fue derrotado en la batalla de Ponza (1552); Córcega fue objeto de una invasión conjunta franco-otomana (1553); y plazas españolas como Vélez de la Gomera y Bugía cayeron en 1555, mientras Orán y Mazalquivir eran sometidas a asedio en 1555-1556 y en 1558. Ese mismo año, Ciudadela de Menorca fue saqueada y su población reducida a esclavitud, y en mayo de 1560, la expedición española contra el reducto de Dragut en Los Gelves terminaba en un desastre ante la flota mandada por Pialí Bajá y su lugarteniente Uluj Alí.[30] Entre las décadas de 1550 y 1580, desde el ascenso al beylerbeyato de Hasán Bajá hasta la muerte de Uluj Alí, Argel experimentó un nuevo periodo de esplendor, favorecido por la afluencia de renegados y la fortaleza de su guarnición de jenízaros.[31]

La preponderancia del corso moldeó un profundo cambio social y demográfico en la ciudad. Desde principios del siglo XVI, a raíz de la primera rebelión de las Alpujarras y la Pragmática de conversión forzosa de 1502, comenzaron a llegar a Argel miles de moriscos procedentes de la península ibérica. Aunque muchos habían aceptado convertirse al cristianismo para permanecer en sus tierras, la creciente tensión entre cristianos viejos y nuevos se tradujo en rebeliones como la de Espadán (1526), fugas masivas hacia el norte de África y una activa colaboración con los llamados «moros de allende» en los asaltos a villas de los reinos de Valencia, Murcia y Granada, particularmente en zonas como el Levante Almeriense y la Marina Alta alicantina.[32] Durante la jefatura de Jeireddín Barbarroja, la evacuación de moriscos se convirtió en uno de los objetivos prioritarios de las flotas corsarias, y su participación en las empresas navales de la Regencia fue constante y entusiasta.[33] Dentro de Argel, estos migrantes fueron diferenciados en función de su origen: por un lado estaban los «tagarinos», procedentes de Valencia y Aragón, y por otro los «andalusíes», naturales del Reino de Granada. Aunque equiparados socialmente a los moros «baldíes», su contribución a la Regencia fue ampliamente reconocida hasta la expulsión general de 1609-1613, cuando su acogida dejó de contar con el mismo respaldo.[34] Su llegada fue además un factor del espectacular crecimiento demográfico de Argel: según Perez de Idiacayz, solo en 1536 ya residían entre 7000 y 8000 moriscos en la ciudad, y a lo largo de la centuria su arribada hizo triplicarse la población, estimándose en torno a los 130 000 habitantes hacia 1587 –frente a los 4000 fogajes registrados en 1516 por León el Africano o los 3000 estimados por Nicolas de Nicolay en 1550–.[b][41] No obstante, este incremento no solo respondía a una sostenida inmigración morisca y al auge político de Argel como capital provincial otomana, sino también al desarrollo de un sistema de producción y distribución de riqueza basado en el pillaje y el comercio de esclavos.[42]

Cartagena ante el nacimiento del corso bajo amparo otomano

A principios del siglo XVI, Cartagena desempeñaba una papel crítico en el litoral mediterráneo de la península ibérica. Su puerto era considerado el principal bastión del Reino de Murcia y de toda la franja ribereña comprendida entre Alicante y Almería, hasta el punto de que, en 1521, el alcaide del castillo de la Concepción, Alonso Vélez de Guevara, la describió como la «llave de todo este Reino de Murcia y hasta Toledo».[43] Su proximidad al norte de África –a unas 180 millas náuticas de Argel, distancia que podía cubrirse en poco más de un día de navegación con vientos favorables[44]–, junto a una costa salpicada de calas e islas, la hacían especialmente vulnerable a los ataques corsarios.[45] Al mismo tiempo, la ciudad empezaba a afianzarse como un centro logístico clave para las campañas militares de la Monarquía Hispánica, fungiendo como puerto de aprovisionamiento y embarque hacia el Magreb e Italia. Desde Cartagena se lanzó, por ejemplo, la infructuosa expedición para arrebatar a los Barbarroja su recién adquirido feudo de Argel en 1516, así como sucesivos socorros a los presidios norteafricanos de Orán (1517, 1529, 1555, 1556, 1558, 1563, 1576, 1581) y Bugía (1529, 1554), y contingentes destinados a escenarios europeos como Portugal y Flandes. También zarparon de este puerto la campaña de Álvaro de Bazán el Viejo contra Hunaín en 1530 y parte de las operaciones imperiales dirigidas contra Túnez (1535) y Argel (1541).[46][47]

Coetáneamente a su creciente proyección militar, Cartagena experimentó a lo largo del siglo XVI un incipiente despegue demográfico favorecido por factores políticos y administrativos. Su retorno a la jurisdicción de realengo en 1503, unido a la desaparición de las amenazas procedentes de las fronteras granadina y aragonesa, permitió a la ciudad capitalizar los privilegios acumulados durante la Baja Edad Media para atraer nuevos pobladores. Este conjunto de circunstancias propició un aumento sostenido de su población entre 1500 y 1530, periodo en el que pasó de 1500 a 2500 habitantes. Empero, este proceso se vio limitado por factores estructurales como la incidencia periódica de epidemias y las crisis de abastecimiento derivadas del constante movimiento de tropas, lo que perturbaba la estabilidad económica y social de la ciudad.[48] A partir de 1525-1530, la presión militar turco-berberisca comenzó a manifestarse con mayor asiduidad, con escuadras corsarias apostándose a poca distancia del puerto, aguardando la llegada de cargueros procedentes del Atlántico o saetías del Mediterráneo.[49][50] En ocasiones, permanecían agazapadas durante semanas en los alrededores, paralizando por completo la actividad comercial. Como consecuencia directa, Cartagena sufría interrupciones en el suministro de bienes esenciales, en especial cereales, lo que desencadenaba episodios agudos de desabastecimiento y agravaba las penurias de sus habitantes.[50]

Desde el punto de vista militar, Cartagena adolecía de importantes deficiencias en todos los aspectos: recursos humanos, infraestructura muraria y capacidad artillera.[45] Esta situación era generalizada en el Reino de Murcia, que poseía el sistema defensivo más precario del sureste peninsular:[51]

- A diferencia de los reinos de Granada y Valencia, carecía de un sistema permanente de «atajadores» –fuerzas montadas dedicadas a patrullar y dar la alarma en zonas costeras– y de «requeridores» –encargados de transmitir los avisos a capitanes de milicias urbanas y alcaides de fortalezas–. En su lugar, la prevención contra posibles incursiones recaía en un reducido número de «guardas de la costa», vecinos responsables de la vigilancia y reconocimiento desde los promontorios más estratégicos del litoral.[c] Hacia mediados del siglo XVI, este cuerpo constaba en Cartagena de unos treinta hombres, organizados en grupos de dos o tres y distribuidos en ocho «estancias» o atalayas costeras, aunque este número podía incrementarse en situaciones de especial peligro. La coordinación corría a cargo de dos «sobreguardas» a caballo, encargados de inspeccionar las atalayas y trasladar los avisos al Concejo y a las autoridades militares.[51] El sistema empleaba señales de humo durante el día y de fuego por la noche, extendiéndose también a puntos del interior para advertir a la población rural.[53]

- El castillo de la Concepción –una antigua alcazaba andalusí reconstruida en el siglo XIII y reforzada en época de los Reyes Católicos con el baluarte de Gomera– constituía en Cartagena el principal lugar de refugio, emitía señales visuales hacia Murcia mediante torres intermedias y albergaba una guarnición permanente de veinte a veinticinco hombres bajo mando de un alcaide, pagados todos ellos por la Corona.[53][54]

- La defensa activa dependía de fuerzas como la milicia territorial, las compañías temporales de guarnición y, sobre todo, la milicia urbana. Hasta 1550, los vecinos de Cartagena se distribuían en cuadrillas –siete en ese año–,[d] pasando luego a organizarse en compañías según el número de habitantes: tres en 1575. Cada compañía estaba dirigida por un capitán y un sargento nombrados por el Concejo.[56] Aquellos vecinos con propiedades valoradas en más de 100 000 maravedís debían mantener caballo, armadura y armas –adquiriendo así la condición de «caballeros de cuantía»–,[e] mientras que los demás estaban obligados a poseer al menos una pica, lanza, arcabuz, escopeta o ballesta, junto con protecciones como morrión y peto.[6][55]

- Durante la temporada de mayor riesgo –entre el final de la primavera y el inicio del otoño– se desplegaban en Cartagena guarniciones temporales de entre 200 y 400 soldados,[f] y en caso de emergencia, la ciudad recibía socorros de localidades del interior como Murcia, Lorca, Mula, Totana, Alhama de Murcia, Aledo y Librilla. Entre todas ellas, Murcia destacaba como principal fuente de auxilio debido a su peso demográfico, económico y político, disponiendo de una milicia organizada en once parroquias que permitía movilizar a más de seiscientos infantes en cuestión de horas.[60]

- En el aspecto naval, Cartagena no dispuso durante este periodo de una armada permanente dedicada a la protección de su litoral,[45] aunque sí contó de forma intermitente con la presencia de las galeras de España y, en ocasiones, de escuadras de potencias aliadas. Si bien El Puerto de Santa María era la principal base naval de la Corona de Castilla, la efervescente predación corsaria en el Mediterráneo motivó que las fuerzas navales prolongaran sus estancias en puertos del sudeste ibérico, especialmente en Málaga y Cartagena. Esta última servía con frecuencia como fondeadero de invernada, lo que proporcionaba un refuerzo estacional de sus defensas.[61]

.jpg)

A partir de 1540, el temor provocado por la alianza franco-otomana, unido al reciente saqueo de Gibraltar y a la visita de Carlos V a Cartagena a su regreso de la Jornada de Argel en 1541, impulsó un programa de fortificación promovido por el corregidor Andrés Dávalos.[g] Con apoyo de la Corona, se emprendió la construcción de la muralla del Deán, la Casa del Rey, la Casa de la Pólvora y los baluartes de Cautor y del Mar, los cuales fueron artillados gracias a las presiones de Pedro Fajardo y Chacón, i marqués de los Vélez. Asimismo, se reorganizó el sistema defensivo del Reino de Murcia, asignando responsabilidades al marqués de los Vélez en tanto que adelantado mayor y coordinando esfuerzos con las milicias concejiles de Cartagena, Murcia, Lorca y las señoriales de los marquesados de Vélez y Villena.[65][66] Hacia 1540, el Consejo de Estado determinó que la guarnición permanente de Cartagena debía componerse de 205 hombres y dos artilleros, de los cuales treinta estarían destinados al castillo, sumándose a las veinticinco «guardas de la costa» ya existentes.[67] Para finales de esa década, Cartagena se había convertido en una de las plazas más seguras del Mediterráneo suroccidental, una seguridad aún más perceptible cuando las galeras imperiales invernaban en su puerto. Sin embargo, como el tiempo se encargó de demostrar, estas defensas seguían siendo endebles, poco consistentes e insuficientes frente a un hipotético ataque de la armada turco-berberisca, compuesta en los mejores tiempos de Barbarroja por más de 110 galeras y 40 galeotas.[68]

La presión bélica en la costa de Cartagena tuvo también un fuerte impacto social en la ciudad. A partir de 1516, con la transformación de Argel en una base corsaria, las razias contra el litoral del sureste español se multiplicaron, y ya en 1519 el Concejo advertía al rey que «se ha doblado el peligro» por el entendimiento entre turcos y berberiscos.[69] La respuesta cartagenera se articuló en la celebración de frecuentes revistas de armas, la concentración de la población civil en la fortaleza y la organización de «rebatos» o asambleas de milicia y «cabalgadas» o salidas de compañías urbanas por mar o tierra en persecución del enemigo. Aunque Cartagena representaba un objetivo secundario para los marinos de la Berbería debido a su reducida población, su distancia de los principales núcleos moriscos y su proximidad a Orán –lo que facilitaba la recepción de sus avisos–, la presión sobre la ciudad fue constante.[70] La Averiguación de vecindades de 1533 revelaba que muchos de sus pobladores estaban arruinados por el coste de los rescates sufragados a los corsarios, y que el Concejo, ante la escasez de armas, había ordenado acumular piedras en los tejados como método de defensa improvisado ante un potencial asalto.[71] Para garantizar la seguridad, las instituciones establecieron rigurosos requisitos para el asentamiento de nuevos habitantes, como el compromiso de residir en la ciudad o en su campo durante más de diez años, tener su casa habitada con mujer e hijos y asumir la obligación de participar en los «rebatos» en caso de amenaza. En situaciones de peligro, todos los moradores del campo estaban obligados a refugiarse en el recinto amurallado, se prohibía la circulación nocturna, se conminaba a los pescadores –considerados especialmente expuestos– a volver a puerto y recoger sus barcas, y se cerraban las cinco puertas de la ciudad. El protocolo incluía además la movilización general de los vecinos y la organización de la milicia, la reparación de los tramos más débiles de la muralla y el suministro de armas y municiones.[72] La situación tuvo el resultado de incitar un clima de desconfianza hacia las comunidades morisca y berberisca libre, a quienes se prohibió residir en el núcleo urbano de Cartagena mediante una real provisión dictada con posterioridad a 1532, aunque su aplicación resultó irregular en la práctica.[73]

La escalada corsaria post-Barbarroja en las costas de Cartagena (1546-1560)

Durante el periodo comprendido entre las décadas de 1540 y 1560, cuando emergieron los epígonos de Barbarroja, Cartagena experimentaba una notable expansión demográfica –continuando la tendencia del periodo anterior– que solo se vio truncada entre 1551 y 1560 debido a una concatenación de crisis. En primer lugar, la ciudad padeció una crisis de abastecimiento provocada por una serie de malas cosechas que afectaron durante cinco años al Reino de Murcia, desencadenando a su vez una crisis de subsistencia entre la población cartagenera. A esta situación se sumó el brote de una epidemia de peste en 1558-1559,[h] que azotó con severidad a una sociedad debilitada por la escasez alimentaria. Además, Cartagena vio mermados sus recursos económicos y humanos debido a las necesidades bélicas de la Monarquía Hispánica: en 1555 se requirieron contribuciones financieras para sostener la malograda defensa de Bugía, y en 1557 se demandaron hombres jóvenes para la guerra contra Francia. Este escenario se deterioró adicionalmente por un recrudecimiento de los ataques corsarios, que ejercieron una presión mayor sobre una comunidad ya exhausta.[75] A pesar de la virulencia de la peste, que según las estimaciones de Torres Sánchez (1994) causó la muerte de al menos 801 personas –lo que representaba una mortandad del 18,2% respecto a la estadística calculada para 1551–, la recuperación demográfica fue inusitadamente rápida.[76][77] La Averiguación de vecindades de 1560 registraba 895 «vecinos»,[i][79] y para 1563, Torres Sánchez (1987) sitúa el número de residentes entre 4200 y 4500 personas, basándose en el Memorial de los lugares, casas y personas del Obispado de Cartagena.[80]

En respuesta a los avatares del contexto geopolítico, se acometieron reformas y ampliaciones defensivas. Entre 1555 y 1570 fueron erigidos nuevos baluartes –Gibel y Hortichuela, entre 1560 y 1561– y se realizaron trabajos de reparación en las fortificaciones preexistentes. La intensificación de las incursiones entre 1558 y 1561 suscitó especial preocupación por la seguridad del Molinete y los nuevos arrabales extramuros, como San Roque –adyacente a la Puerta de Murcia– y San Diego –próximo a la Puerta de San Ginés–, que quedaban más expuestos a posibles ataques.[81] Uno de los episodios más graves de este ciclo corsario tuvo lugar en mayo de 1550, cuando el arráez Dragut organizó una gran expedición contra el Levante español. Procedente de sus bases en Los Gelves y Mahdía, hizo escala en Argel con una flotilla de 26 embarcaciones a mediados de abril de aquel año, donde se le unieron unos 300 voluntarios, entre turcos, berberiscos, renegados y moriscos exiliados. Para garantizar el factor sorpresa, despachó una fusta a Palamós con espías encargados de obtener información sobre el paradero de las galeras españolas, quienes debían ser recogidos en Mazarrón durante el paso de la escuadra de Dragut por la zona. Sin embargo, y pese al secretismo de la operación, sus naves fueron avistadas cerca de Orán, lo que permitió al gobernador alertar a las autoridades peninsulares sobre la aproximación del corsario. El 13 de mayo, la noticia había llegado ya a Murcia, donde se movilizaron milicias de infantería y caballería para la defensa de Cartagena. Lorca, por su parte, inició su alistamiento dos días después. El 17 de mayo se produjo la captura de uno de los espías de Dragut, corroborando los temores de una inminente incursión. Tres días después, su escuadra fue detectada en el cabo de Gata, fondeando posteriormente cerca de Carboneras. En la noche del 22 de mayo, las «guardas de la costa» de Mazarrón detectaron su presencia, y todo apunta a que Dragut llegó a las cercanías de Cartagena en la madrugada del día 23. Tras anclar presumiblemente en las Algamecas, desde donde habría preparado un desembarco sigiloso, la fuga de uno de los galeotes que integraban la expedición permitió dar la alarma en la ciudad. Aunque no se conserva documentación que confirme si llegó a producirse un desembarco, lo cierto es que las fuerzas españolas se habían atrincherado en los posibles puntos de desembarco, con las milicias cartageneras bajo mando de sus regidores y las murcianas organizadas por sus capitanes y el corregidor. Las mujeres y los niños fueron evacuados a la Casa del Rey. Así las cosas, Dragut desistió del ataque y viró hacia el Reino de Valencia, donde sí logró causar estragos: saqueó primero San Juan de Alicante, bombardeó Villajoyosa y asaltó Cullera antes de atacar Pollensa, en las islas Baleares, y dirigirse posteriormente hacia Cerdeña, donde se perdió su rastro.[82]

Las incursiones continuaron durante el resto del periodo, y el ataque más devastador sobre el término municipal de Cartagena ocurrió el 29 de junio de 1558, cuando ocho galeotas desembarcaron en el cabo de Palos a unos 800 soldados sin que fueran detectados, dado que no había «guardas de la costa» desplegadas en ese sector. Los asaltantes avanzaron hasta la aldea de Los Alumbres Nuevos, que fue saqueada sin contemplaciones, y se reembarcaron en El Gorguel –a escasa distancia de Cartagena– tras apresar a matar a algunos de sus habitantes, ante la impotencia de las milicias locales. Aunque la ciudad había pedido socorros a las localidades del interior, la ayuda llegó demasiado tarde. Lorca, por ejemplo, no envió los 300 soldados de refuerzo hasta el 10 de julio, cuando el peligro había desaparecido, siendo acantonados finalmente en Mazarrón. En mayo de 1560, el descalabro de la expedición cristiana contra el refugio yerbí de Dragut disparó el temor en todo el sudeste español a una contraofensiva otomana. Tanto el rey Felipe II como Luis Fajardo de la Cueva, ii marqués de los Vélez, instaron al Concejo de Lorca a preparar una fuerza de choque capaz de partir hacia donde fuese necesaria en cuanto recibiera aviso. No obstante, la armada otomana, después de destruir la flota de Juan Andrea Doria, optó por regresar a Constantinopla.[74] La actividad corsaria, sin embargo, no cesó. Aprovechando la remisión de la epidemia de 1558-1559, los navíos berberiscos reanudaron sus operaciones. En octubre de 1560, diez de sus galeotas capturaron dos urcas flamencas frente a Mazarrón, y en marzo del mismo año se había documentado la presencia de hasta dieciocho naves corsarias merodeando el puerto de Cartagena, un indicio de que un nuevo intento sobre la ciudad podía estar en ciernes.[83][84]

El asalto contra Cartagena

La expedición de Uluj Alí y los preparativos del marqués de los Vélez

La expedición corsaria contra el Levante español de la primavera de 1561 es un acontecimiento del que se maneja un registro histórico parcial, ya que las fuentes analizadas por la historiografía reflejan exclusivamente la perspectiva española. A diferencia de la incursión protagonizada por Dragut en 1550, este episodio carece además de una narrativa integral, resultando en un conocimiento fragmentario del mismo que impide precisar aspectos como la fecha exacta de partida desde Argel, el momento de llegada al sureste ibérico o detalles sobre su recorrido por el litoral alicantino. Pese a ello, la comparación con los patrones habituales de las campañas corsarias permite reconstruir de manera plausible sus etapas y características. Para 1561, la Regencia de Argel se hallaba de nuevo gobernada por Hasán Bajá, hijo de Barbarroja, quien ostentaba el título de beylerbey desde junio de 1557, tras la muerte de su predecesor Salah Reis durante la epidemia de peste que había asolado Argel desde junio de 1556. Dado que en el periodo 1561-1564 la armada otomana apenas salió de puerto, la organización de esta correría ejemplifica el amplio grado de autonomía que disfrutaban los marinos argelinos respecto al sultán Solimán.[85] El momento más propicio para una expedición era el periodo entre finales de primavera y principios de otoño, aprovechando las condiciones meteorológicas favorables y reservando el resto del año para hacer invernar los barcos y comisionar labores de mantenimiento por calafates y carpinteros de ribera –en su mayoría esclavos cristianos– junto a los especializados operarios moriscos.[86] El objetivo principal de la empresa era la captura de cuantos barcos fortuitamente se cruzasen y practicar razias en zonas habitadas próximas a la costa para apresar el mayor número posible de cristianos y abastecer con ellos el lucrativo mercado de esclavos de Argel, sin descartar el saqueo de núcleos urbanos o la evacuación de moriscos.[87] En cuanto al teatro de operaciones, estaba dividido en dos áreas: «Poniente», que incluía la península ibérica y las islas Baleares; y «Levante», que se correspondía con Sicilia, Córcega, Cerdeña y las costas del mar Tirreno y Adriático. Durante el inicio de la temporada bélica, casi la totalidad de los 12 000 soldados de la guarnición de Argel se embarcaban, dejando solo un pequeño destacamento de guardia.[88]

En 1561, la expedición a «Poniente» recayó bajo la dirección de los arráeces Uluj Alí y Yusuf Rais,[j] este último una figura prácticamente desconocida fuera de las crónicas relacionadas con esta campaña.[3] Uluj Alí, bautizado como Giovanni Dionigi Galeni, tenía aproximadamente 41 años y era un renegado de origen italiano nacido en Calabria –Reino de Nápoles–, en el seno de una familia cristiana compuesta por su padre, el pescador Birno Galeni, y su madre Pippa de Cicco.[90] En su adolescencia su vocación había sido la de ordenarse sacerdote, pero fue capturado durante una incursión esclavista y vendido como galeote al renegado también de procedencia calabresa Cafer Reis.[3] No tardó en repudiar el cristianismo y convertirse al islam, obteniendo la manumisión y cambiando su nombre por Uluj Alí –«Alí el Renegado»–.[k] Gracias a su destreza como marinero, ascendió a contramaestre en la misma galera donde había sido esclavo, y empezó a ser conocido también como «el Tiñoso» a consecuencia de las marcas que le dejó la enfermedad en la infancia. Con el tiempo, logró hacerse con una participación en un bergantín corsario, cuyo rendimiento le reportó importantes beneficios económicos. Pudo así escalar socialmente en Argel, casarse con la hija de su antiguo amo y obtener una patente de corso, protagonizando desde entonces exitosos ataques a las costas italianas, en las que su nuevo nombre fue deformado fonéticamente a «Occhiali».[91] En 1538, con motivo de su intervención en la batalla de Préveza, conoció a Dragut, con quien forjó una duradera asociación en la que unieron sus fuerzas para asolar el litoral italiano y español durante las décadas de 1540 y 1550. En 1560 se situó a las órdenes de Piali Bajá en la destrucción de la armada cristiana que había amenazado a Dragut, y al año siguiente, mientras su socio contraatacaba con una campaña contra «Levante» en la que sometería a bloqueo naval el puerto de Nápoles, Uluj Alí lanzaría un ataque hacia «Poniente».[91]

El número de barcos que componían la escuadra corsaria es motivo de disensión entre las fuentes, pues si bien el aviso original de Orán cifró en 44 los navíos de la expedición, las actas capitulares de los concejos de Lorca –a partir de los reportes del Concejo de Mojácar– y Cartagena, redactadas durante la ocurrencia de la expedición o en los días inmediatamente posteriores, recogen declaraciones en las que se enumeran 26 barcos, la cifra preferida por Montojo Montojo (1987) y Velasco Hernández (2019).[5][92] Más alejado numérica y temporalmente está el erudito Francisco Cascales, el cual elevó en 1621 a 36 la cantidad de embarcaciones de Uluj Alí.[8] La mayoría de registros conservados no especifican el tipo de nave que emplearon los corsarios, a excepción de los relativos al postrero saqueo de Sóller: en ese sentido, Joan Binimelis en su relato de 1595 y la relación parroquial anónima publicada en 1888 coinciden en afirmar que eran mayormente galeotas acompañadas de algunas galeras, en contraste a Vicente Mut, que describe «galeras y otros bajeles de remo» en su crónica de 1650.[93][94][95] La galeota fue el barco más popular entre los corsarios musulmanes durante el siglo XVI, pues, frente a las galeras de extendido uso cristiano, su diseño sacrificaba tamaño y tonelaje en virtud de una mayor velocidad, haciéndola ideal para el ataque rápido por sorpresa y la posterior huida con el menor riesgo posible. Su artillería se reducía a una pieza más grande en la crujía y otras dos a sus lados, además de unos esmeriles en las bandas, y su levedad se potenciaba por el hecho de cargar a bordo solo lo estrictamente necesario: víveres, líquido, armas y municiones –por eso necesitaban hacer aguada con frecuencia–. La dotación media de una galeota de veinte bancos podía ascender a unos 160 hombres o más, la mitad de ellos remeros y la otra mitad soldados y marineros.[96]

El trayecto habitual de las expediciones berberiscas incluía, una vez zarpaban de Argel, escalas en Cherchell, las islas Habibas o las Chafarinas antes de cruzar hacia la península ibérica. Velasco Hernández (2019) supone que Uluj Alí debió pasar por la zona del cabo de Gata en los últimos días de abril, vinculándole con una incursión documentada por Cabrillana Ciézar (1982) sobre el campo de Níjar en esas mismas fechas.[97][98] Una vez llegados al sureste ibérico, los corsarios acostumbraban a lanzar razias sobre localidades peninsulares previamente seleccionadas o sobre barcos encontrados al paso, para dirigirse después a asaltar algún pueblo en las Baleares. Era habitual que buscasen un paraje resguardado donde ponerse a salvo de vientos y tempestades y desde donde aguardar emboscados al tránsito de algún barco mercante, encontrándose entre estos los cabos de Gata y Cope, el puerto de Portmán o las islas Grosa y Tabarca.[99] Por lo general, estas campañas rara vez superaban los 50 o 60 días, límite impuesto por las provisiones, y no se internaban más de cinco o seis millas tierra adentro para evitar el riesgo de ser interceptados por refuerzos del interior y, sobre todo, enfrentarse a caballería.[100] La inteligencia militar era un recurso clave para los arráeces argelinos: sabían de la importancia de Cartagena como uno de los principales fondeaderos de la Armada española, y por ello era común que enviasen espías para asegurarse del paradero de sus galeras. Dragut había enviado varios espías antes de su intento de desembarco en 1550, y todo apunta a que en 1561 también se recurrió a esta práctica.[101] De hecho, en 1560 se había apresado en Mazarrón a un espía con instrucciones de alcanzar Cartagena e investigar la presencia y número de galeras.[102] No era este el único método de obtener información estratégica, sin embargo, puesto que los corsarios solían interrogar a los capitanes de barcos procedentes de Cartagena que capturaban en el mar, y se tenía noticia de que algún renegado cartagenero había llegado a ofrecerse para guiar a los corsarios en una incursión contra Mazarrón o el arrabal de San Roque, en Cartagena.[103]

Contrarrestar estas tácticas era precisamente la finalidad del firmemente establecido sistema de alertas español: el «doble presidio» de Orán y Mazalquivir despachaba rápidamente un bergantín con el aviso a Cartagena en cuanto avistaba escuadras enemigas, y desde allí se propagaba la noticia por tierra hacia las poblaciones litorales al norte y sur de la ciudad.[104] Así sucedió en la primavera de 1561, cuando gracias al oportuno aviso de Orán los mandatarios del Reino de Murcia supieron con dos semanas de antelación que una flota turco-berberisca había tomado rumbo hacia las costas españolas. Los siguientes movimientos de la expedición son conocidos gracias a las actas del Concejo de Lorca, que dan cuenta de la recepción de varias cartas relacionadas con la misma. En la primera, del 24 de abril, el marqués de los Vélez informaba del avistamiento de la armada argelina a la altura de Orán, «y porque con brevedad podrían hazer daño en la çibdad de Cartagena y en toda esta costa, [en] especial en el lugar del Maçarrón, no aviendo socorro que lo pudiese resistir», ordenaba apercibir a la milicia para que se mantuviese preparada para partir. El 30 del mismo mes, una carta del Concejo de Mojácar, datada del día anterior, advertía la presencia en sus aguas de 26 barcos corsarios, por lo que suplicaba a Lorca un socorro de 40-50 arcabuceros. Es esta carta la que permite a Velasco Hernández (2019) conjeturar que la expedición había rebasado el cabo de Gata poco antes de esa fecha. El 2 de mayo, una nueva carta del marqués de los Vélez ordena a Lorca que envíe a Mazarrón –donde se encontraba él mismo– una tropa de 200 infantes y 30 jinetes, pero al día siguiente, cuando la hueste estaba a punto de marchar, se recibió una última carta del marqués anulando la orden anterior, indicando que su desplazamiento resultaba innecesario por el momento, en lo que Velasco Hernández (2019) considera «un error de bulto» dado que ese mismo día por la noche había llegado la expedición corsaria a las proximidades de Cartagena.[8][92]

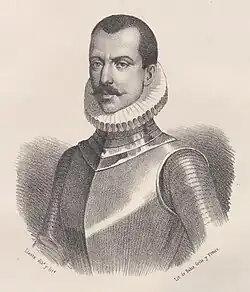

El ii marqués de los Vélez, de nombre Luis Fajardo de la Cueva, tenía aproximadamente 53 años cuando detentaba en 1561 el cargo de adelantado mayor y capitán general del Reino de Murcia en nombre del rey Felipe II, y era un aristócrata nacido en Murcia o Vélez-Blanco –Reino de Granada–, hijo de los también aristócratas Pedro Fajardo y Chacón, i marqués de los Vélez, y Mencía de la Cueva y Toledo. Casado con Leonor Fernández de Córdoba y Silva en 1526, Luis Fajardo era un militar veterano que durante su juventud había servido en las guerras de Carlos V contra los otomanos en Hungría (1531), contra los franceses en Provenza (1536), y contra los turcos y sus socios berberiscos en Túnez (1535) y Argel (1541), siendo reconocido por una personalidad belicosa que subrayan autores como Cascales y Ginés Pérez de Hita.[1][8][105] En cuanto al ejercicio de contramedidas frente a las incursiones corsarias, Fajardo tenía una dilatada experiencia que se remontaba cuanto menos a 1543, cuando se había desempeñado como teniente de adelantado en ausencia de su padre en el Reino de Murcia. En esas fechas se había sabido de la factible aproximación de la armada otomana desde el norte tras haber intervenido en el sitio de Niza en favor de sus aliados franceses y hecho invernaje en Tolón, motivo por el cual Luis Fajardo, investido con la autoridad delegada por el i marqués de los Vélez, recorrió el reino murciano convocando levas en Lorca, Murcia y en sus señoríos familiares, donde enfrentó algunas resistencias en Mula. Cuando finalmente hizo aparición la armada turca, en noviembre, fue para desembarcar a hacer carnaje en unos rebaños que pastaban por el campo de Mazarrón, siendo rechazado por las milicias señoriales velezanas y las concejiles lorquinas, lideradas, ahora sí, por el i marqués de los Vélez en persona.[106] Habiendo heredado el marquesado –junto a las responsabilidades aparejadas– a la muerte de su padre en 1546, la capacidad de inspirar obediencia del ii marqués de lo Vélez fue nuevamente puesta a prueba en 1551, cuando se propagaron rumores acerca de la posible llegada de una gran armada turca al sudeste peninsular. El entonces príncipe Felipe requirió entonces al ii marqués de los Vélez que trasladase su residencia al Campo de Cartagena y apercibiera a las milicias señoriales y concejiles del Reino de Murcia. Para septiembre se había reunido a 1500 hombres para guarnecer Cartagena, que sin embargo fueron movilizados en vano pues se evidenció que la alarma resultó infundada, de manera que en noviembre de aquel año fue licenciada la mayoría de la soldadesca.[107] Por último, se registran alusiones de carácter laudatorio a un combate que se habría desarrollado en Portmán en una fecha imprecisa, en el cual el marqués, acompañado en el liderazgo de sus mesnadas por su medio hermano Juan Fajardo de Silva y su hijo Diego Fajardo y Córdoba, habría repelido un desembarco corsario e infligido cuantiosas bajas al contingente adversario, de las cuales «más de cincuenta», supuestamente, se habrían producido a manos del propio marqués.[1][8]

.svg.png)

Fuerzas enfrentadas

En lo que respecta a las tropas desplegadas por los corsarios otomanos bajo el mando de Uluj Alí, la documentación existente muestra una sustancial divergencia tanto en el cómputo del número de efectivos como en su naturaleza, tal y como sucede con las naves. Las actas capitulares del Concejo de Cartagena examinadas por Montojo Montojo (1987) consignan una fuerza de desembarco compuesta por 1800 soldados, una cifra que ha sido aceptada como verosímil por aquel autor y por Velasco Hernández (2019), quien, reconociendo que el contingente «fue bastante numeroso», subraya la semejanza cuantitativa con los cuadros empleados en Sóller una semana más tarde, estimados por las fuentes españolas entre 1600 y 1700 hombres.[l][4][5][94][95][109] La alternativa viene de la mano de Cascales y Pérez de Hita, quienes se desvían de la cifra propuesta con «más de novecientos» el primero y «más de dos mil» el segundo.[1][8] La clasificación y origen de estos soldados echados a tierra por Uluj Alí son también difíciles de cavilar en base a las fuentes disponibles, dado que los corsarios eran un grupo muy heterogéneo en el que se incluían elementos renegados europeos, turcos, moriscos y moros.[28] Las actas capitulares cartageneras describen a la fuerza asaltante como compuesta por «tiradores, escopeteros y arqueros turcos», lo cual, habida cuenta que con la palabra «turco» se definía a cualquier musulmán súbdito del sultán otomano, podría tratarse de una caracterización pars pro toto.[5][110] Velasco Hernández (2019) introduce una matización al considerar que estos combatientes debieron ser jenízaros «en su mayoría».[100] En el mismo sentido se manifiesta Bover de Rosselló (1856) al tratar el ataque a Sóller, mientras que la relación parroquial publicada en 1888 los refiere indubitadamente como «jenízaros y turcos».[94][108] La presencia generalizada de esta unidad de élite en las tripulaciones de la Regencia de Argel era un fenómeno ciertamente reciente, puesto que en un primer momento fueron vetados por Jeireddín Barbarroja. Esta circunstancia cambió a partir de una serie de revueltas entre 1561 y 1568, cuando los jenízaros empezaron a ser admitidos por los arráeces en sus naves y, a cambio, los renegados obtuvieron acceso a la milicia argelina.[111]

_(NYPL_b14896507-87464).tiff.jpg)

En la contraparte española, las fuentes primarias resultan aún más parcas acerca de las huestes con que contaba el marqués de los Vélez en el momento de enfrentar a los corsarios, que han de distinguirse de las que finalmente participaron en la batalla. Las actas del Concejo de Cartagena indican escuetamente que, llegado el momento, el marqués «salió con alguna gente de a caballo y de a pie», toda vez que Cascales, algo más ilustrativo, afirma que «salió luego el marqués con su gente, y la que pudo sacar de Cartagena, dejando la ciudad con buena guardia». Con esta «gente» del marqués se hace referencia a las milicias procedentes de los señoríos que la Casa de Fajardo poseía en el Reino de Murcia, que comprendían las villas de Mula, Molina de Segura, Librilla y Alhama de Murcia.[112] La vaguedad en torno a los efectivos «que pudo sacar de Cartagena» y la omisión de datos concretos sobre qué y cuántas tropas se encontraban en Cartagena ha obligado a los historiadores contemporáneos a recurrir al estudio de documentación complementaria para reconstruir de forma indirecta la movilización militar que tuvo que efectuarse. De este modo, según los datos recabados por Velasco Hernández (2019), el cuerpo de caballería que acudía a los «rebatos» solía componerse de entre cincuenta y cien jinetes, si bien podía incrementarse hasta superar los 150 con los de Lorca y Murcia –en el padrón de hidalgos voluntarios con armas de Murcia y Lorca realizado en 1598, los inscritos con caballo y armas fueron 106 en Murcia y 52 en Lorca–. En ese sentido, Velasco Hernández concluye que debieron estar presentes en Cartagena alrededor de un centenar de soldados a caballo, puesto que las unidades lorquinas no participaron en el socorro a Cartagena.[113] Las milicias concejiles debieron constituir el grueso del esfuerzo defensivo de la primavera de 1561. En el caso de la milicia murciana, Chacón Jiménez (1979) registra un reclutamiento superior a los 3000 hombres, aún pese a haberse llevado a cabo durante la noche y encontrarse en ese momento Murcia aislada por un desbordamiento del río Segura. El propio autor la resalta como significativa «pese a lo hiperbólico», mientras que Velasco Hernández la juzga exagerada y, apoyándose en las actas capitulares del concejo huertano, sugiere que el socorro murciano habría consistido más bien en unos 200 arcabuceros.[4][7] La milicia cartagenera fue significativa pero numéricamente inferior al reporte maximalista de Chacón Jiménez, con un número estimado de entre 604 y 1251 efectivos distribuidos en tres compañías.[6] Completaban el dispositivo de defensa los 20-25 soldados de la guarnición permanente del castillo de la Concepción al mando de su alcaide y, en el caso de hallarse efectivamente presente –ya que solía activarse al final de la primavera–, la guarnición temporal con sus 200-400 hombres.[114]

La batalla

La comprensión historiográfica de la batalla de Santa Mónica se sustenta en cuatro fuentes escritas, todas ellas relatos de parte que responden a diferentes intereses:

- En primer lugar se encontrarían las actas capitulares del Concejo de Cartagena, documentos de carácter administrativo y uso interno que recogen las deliberaciones y acuerdos de la corporación municipal, y donde los pormenores del asalto emergen plasmados junto a las disposiciones adoptadas con motivo del mismo. Montojo Montojo (1987) fue el primer historiador que ofreció una narración exhaustiva de la contienda a partir de estas actas, y es sobre su interpretación sobre la que descansa el análisis de Velasco Hernández (2019) del paso de la expedición de Uluj Alí por Cartagena, que acepta como fidedigna.[3][5]

- El siguiente recurso, siguiendo un orden temporal, es el Libro de la población y hazañas de la muy nobilísima y leal ciudad de Lorca, escrito por Ginés Pérez de Hita bajo encargo del Concejo de Lorca en 1572 pero no publicado en su totalidad hasta 1929.[115] A pesar de que su canto xvii –«De la batalla que tuvo el marqués de los Vélez en Cartagena con los moros de África»– ofrece la exposición más minuciosa de los hechos, su fiabilidad como fuente ha sido sistemáticamente cuestionada por la historiografía, atendiendo a que en este libro Pérez de Hita no aspira a la historicidad sino a dotar a Lorca de una epopeya propia inspirada en el ciclo troyano, para lo cual recurre a una historia fabulada que contiene «graves inexactitudes» y episodios caballerescos con trasfondo factual pero «de carácter ficticio inspirados en leyendas locales».[116][117][118]

- El Libro de Lorca, como es comúnmente abreviado, sirvió de borrador para la magnum opus de Pérez de Hita: la Historia de las guerras civiles de Granada, en cuya segunda parte, editada en 1619, aparece referida la batalla de Santa Mónica en un sucinto pasaje introductorio de la figura del marqués de los Vélez.[1][117] Si bien la primera parte, ambientada en las luchas entre zegríes y abencerrajes del siglo XV, se configura como una novela histórica, la segunda, ambientada en la guerra de las Alpujarras de 1568-1571, puede considerarse más «una historia novelada de mediana calidad» en palabras de Bunes Ibarra (1983), en la que Franco Llopis y Moreno Díaz del Campo (2019) aprecian que «el artificio literario es sustituido por una mayor preocupación a la hora de narrar los hechos y en la que hay menos concesión a la fantasía».[119][120] Con todo, Carrasco Urgoiti (1981) señala la falta de objetividad de Pérez de Hita cuando describe las acciones del marqués de los Vélez: «Es evidente que para Pérez de Hita el prestigio señorial de las grandes casas andaluzas no se ha extinguido, pero sólo cuando le une a ellas una relación personal le interesa exaltar sus hazañas. Esto ocurre en grado eminente cuando trata del marqués de los Vélez, don Luis Fajardo, bajo cuyas banderas sirvió el autor y en cuyas tierras de señorío transcurrió parte de su vida. Debe atribuirse la exaltación de que es objeto en el libro, más que a los hechos históricos, a tal circunstancia y a un conocimiento personal».[121]

- Por último, el choque es igualmente referido en el panegírico dedicado a la Casa de Fajardo como parte del libro Discursos históricos de la muy noble y muy leal ciudad de Murcia y su reino, obra del erudito Francisco Cascales y publicado en 1621.[8] Los Discursos se plantean como una crónica, pero también en este caso están atravesados por un conflicto de interés, pues, como subraya Centenero de Arce (2005), existía una relación clientelar entre el erudito y Luis Fajardo de Requeséns y Zúñiga, iv marqués de los Vélez, quien había intercedido personalmente para que Cascales ganase la oposición a catedrático en el Seminario Mayor de San Fulgencio, una institución financiada en su mayor parte por la familia Fajardo. De esta forma, Centenero de Arce incide en que la obra de Cascales tiene «un marcado carácter político» y que su aparición se inserta en la campaña de imagen emprendida por el marqués con posterioridad a su pleito con la Corona por los títulos de adelantado y capitán general del Reino de Murcia, que habían pasado a la Corona en 1581 a consecuencia de la muerte del iii marqués y la entonces minoría de edad del iv. Se trataría así de «una construcción discursiva que justificaba» el papel de la Casa de Fajardo «a través de la virtud que nacía del servicio de armas prestado directamente al rey», con «un fuerte antecedente en la obra de Ginés Pérez de Hita y que se convertiría en una especie de mito justificador de la casa».[122]

.jpg)

El cotejo de las declaraciones recogidas en las actas concejiles de Cartagena con los escritos de Pérez de Hita –limitados a la Historia de las guerras civiles de Granada– y los de Cascales permite establecer una secuencia de acontecimientos que arranca la tarde del 3 de mayo de 1561, cuando el marqués de los Vélez, quien se encontraba supervisando las defensas de Mazarrón, pudo observar cómo la flota corsaria ignoraba la localidad y continuaba su singladura hacia el este. Convencido de que su presa era por tanto Cartagena, el marqués partió hacia dicha ciudad, donde llegó hacia las diez de la noche y fue recibido por el alcalde mayor y corregidor Diego Sánchez de Carvajal.[2][8] No transcurrió mucho tiempo hasta que las naves de Uluj Alí arribaron a las inmediaciones de Cartagena, al amparo de la noche y sin ser todavía detectadas.[92] Entradas las primeras horas del 4 de mayo, los corsarios decidieron aproximarse a la costa para ejecutar el desembarco, escogiendo para ello un paraje bien conocido tanto por los corsarios como por el marqués: las Algamecas, dos pequeñas entradas de mar tierra adentro –ensenadas– insertas en el paisaje montañoso que compone el litoral al oeste de Cartagena, y que resguarda su bahía.[m] Pese al sigilo con que pretendieron acometer la operación, fueron descubiertos por una «guarda de la costa» situada en el entorno de estas Algamecas, siendo la única de las cuatro apostadas aquella noche que habría reaccionado adecuadamente.[5][8]

La «guarda» consiguió transmitir con éxito el aviso a Cartagena, y a las dos de la madrugada se ordenó un toque a «rebato» en la ciudad. Una vez congregadas las tropas, el marqués de los Vélez organizó la defensa dejando una guarnición para proteger el núcleo urbano, mientras él salía del recinto amurallado al mando de sus milicias señoriales junto a algunas otras, en una fuerza compuesta tanto por caballería –con Fajardo a la cabeza– como por infantería. Los primeros compases de la refriega se dieron al localizar el marqués a los jenízaros cuando se situaban ya en el «raso de Aljezar»,[n] a mitad de camino hacia la ciudad, y trabó combate con ellos.[5][8] Pérez de Hita relata que el marqués portaba una lanza de dimensiones tan considerables que requería de la asistencia de un criado para transportarla apoyándola en su hombro, pero que una vez iniciada la confrontación, sin embargo, «el marqués la meneava como si fuera un junco delgado».[1]

Tras un primer contacto, los otomanos se replegaron hacia una elevación cercana –la sierra de Pelayo o el monte de la Atalaya–, donde no podían avanzar los caballos de los españoles, y se reagruparon para lanzar tres ataques consecutivos contra las posiciones del marqués, teniendo lugar otras tantas escaramuzas.[5] El marqués de los Vélez retrocedió con el objetivo de que, en su persecución, los corsarios se adentrasen en la llanura y él pudiera maniobrar con su caballería con más facilidad, pero Uluj Alí se percató de la estratagema y no cayó en la provocación.[5] En el fragor de la batalla, según Pérez de Hita, la figura del marqués –de quien Cascales señala que gozaba de una reputación de «bravo guerrero, y tan temido, que solo su nombre asombraba los moros»[o][8]– fue identificada por un renegado, quien habría exclamado a sus compañeros, tan fuerte que todos los presentes pudieron escucharlo, «Aquí está el marqués, no podemos saquear a Cartagena».[1] Finalmente, y conscientes de haber perdido el elemento sorpresa en su intento de asalto a Cartagena, los jenízaros se retiraron hacia las Algamecas para reembarcarse.[5] En el ínterin habían partido de Cartagena las compañías de milicias concejiles, pero para cuando llegaron al campo de batalla encontraron que Uluj Alí y sus fuerzas ya habían abandonado el lugar. El balance de la jornada arrojó un saldo de hasta treinta corsarios y un vecino de Cartagena muertos, con un número no reportado de heridos por ambas partes.[5] El marqués de los Vélez figuraba entre los contusos, pues había recibido un disparo con arma de fuego en el torso, concretamente en la espalda, con el cual «el armadura fue abollada, y no passada por ser muy firme», en palabras de Pérez de Hita, y Cascales postuló «que a no llevar peto fuerte, quedara muerto».[1][8]

El canto xvii del Libro de la población y hazañas de la muy nobilísima y leal ciudad de Lorca, que toma la perspectiva del marqués de los Vélez y los soldados lorquinos que habrían servido bajo su mando en Cartagena,[p] presenta una versión dramatizada y divergente de lo sucedido. Tras un preámbulo narrativo, la acción se inicia cuando el marqués divisa la flota corsaria dirigiéndose hacia Cartagena, lo que incita a Fajardo a acudir en auxilio de la ciudad, cubriendo siete leguas de travesía a través de las montañas «en dos horas y media solamente». Tras su llegada «a dos horas de noche», arengó a sus hombres con un discurso a la manera homérica:

Caballeros muy leales

mostrad vuestros esfuerzos sublimados,

hagamos todos hechos inmortales

que queden para siempre eternizados,

y al enemigo fuerte que es venido

mostrémosle el valor engrandecido.

Mostremos el valor de las Españas,

resístase al cruel bravo enemigo,

hagamos contra él dos mil hazañas

teniendo su valor en solo un higo;

las fuerzas se redoblen muy extrañas,

todo el mundo en sí entienda lo que digo,

que nadie salga de lo que mandare

y yerrará por mí si en algo errare.

Las palabras inflamaron el ánimo de las huestes mientras las fuerzas otomanas, de manera insospechada, iniciaban su desembarco. Valiéndose de la oscuridad nocturna y la colaboración de renegados conocedores del terreno, los atacantes enviaron unos espías que alcanzaron los alrededores de la Puerta de Murcia, donde fueron avistados y dieron lugar al toque de alarma en Cartagena. Como respuesta, el marqués despachó a dos caballeros –que Escobar Barberán (1929) identifica como implícitamente lorquinos– en misión de reconocimiento. Estos lograron localizar a los corsarios, emboscados en espera de las tropas españolas, produciéndose un breve enfrentamiento tras el cual los jinetes consiguieron retirarse e informar de su descubrimiento. Al amanecer, y habiendo asegurado la ciudad, el marqués partió al encuentro del enemigo al mando de treinta soldados a caballo y ochenta tiradores –entre estos últimos, treinta de origen lorquino–. El relato del posterior encuentro enfatiza tanto la espectacularidad de los choques armados como las proezas individuales del marqués y los lorquinos. Las operaciones habrían incluido fuego de artillería contra las posiciones «turcas», efectuados tanto desde un navío anclado en el puerto como desde el baluarte de Gomera. La confrontación culminó con la retirada de los corsarios hacia sus naves, en completo desorden y acosados por las victoriosas milicias del marqués de los Vélez.[115]

La valoración académica de la batalla se ha reflejado en las opiniones de Montojo Montojo (1987), quien, considerando su impacto sobre Cartagena, la reseñó como «el peor momento que pasó la ciudad [...] posiblemente» en atención a los asaltos corsarios, y en la de Velasco Hernández (2023), que la calificó como «la acción más peligrosa de todo el siglo XVI contra Cartagena».[5][125] Además, Velasco Hernández (2019) destacó en su análisis que la actuación de la caballería del marqués de los Vélez resultó aparentemente decisiva para contener y rechazar la cuidadosamente planificada incursión, ante la ausencia tanto de la milicia cartagenera como de la murciana. En ese sentido, manifestó su escepticismo respecto a que un contingente de unos cien jinetes, aproximadamente, pudiera hacer frente con éxito a una fuerza atacante de alrededor de 1800 soldados otomanos, tal y como apuntan las fuentes conservadas.[4]

Repercusiones

Reanudación de la expedición corsaria

El frustrado asalto a Cartagena tuvo consecuencias que se dejaron sentir inmediatamente, tanto en el refuerzo de las defensas urbanas como en el itinerario de la flota corsaria. En la ciudad, las autoridades implementaron una serie de medidas urgentes destinadas a prevenir nuevos ataques. Así, se dispuso que dos parejas de guardias a caballo recorrieran cada noche las murallas e inspeccionasen las «guardas de la costa». La Puerta de San Ginés fue estrechada para que solo permitiera el paso de un jinete a la vez, y sobre ella se erigió una garita con capacidad para cuatro o seis soldados. Además, se ordenó el cegado de la Puerta del Mar, ubicada en la zona del Arenal, junto con las casas que daban a la plaza de la Pescadería. La milicia concejil de Murcia recibió instrucciones de permanecer en Cartagena hasta confirmarse la partida definitiva de la expedición corsaria. Por último, se estableció la obligación de que todos los vecinos pernoctasen dentro del recinto amurallado, sin abandonarlo hasta el amanecer y a plena luz del día, castigándose el incumplimiento de esta norma con seis días de prisión y multa de cien maravedís.[129]

Por su parte, la escuadra de Uluj Alí recaló en la isla Grosa, tanto para dar descanso a su tripulación tras haber zarpado precipitadamente de las Algamecas como para acechar a potenciales presas. Aunque no existen testimonios sobre la posterior travesía de los corsarios por el litoral alicantino, es probable que intentasen rapiñar algún otro enclave ribereño. Por contra, sí está documentada la incursión de Sóller –Mallorca– del 11 de mayo de 1561, apenas una semana después del fallido intento sobre Cartagena. Como era habitual en las expediciones berberiscas, Uluj Alí había buscado primero un punto donde aprovisionarse de agua potable, hallándolo en la isla de Ibiza. Sin embargo, esta escala reveló su presencia al dispositivo de avisos del Reino de Mallorca, lo cual permitió al lugarteniente general Guillem de Rocafull alertar al capitán de Sóller, Joan Angelats, y a las vecinas villas de Buñola, Santa María del Camino y Alaró, a las que instó a prepararse para prestar auxilio. A pesar de las precauciones, la escuadra de la Regencia de Argel consiguió fondear en una cala próxima y desembarcar alrededor de 1600 efectivos sin que las «guardas de la costa» lo detectaran. Las fuerzas invasoras se dividieron en dos columnas: una avanzó directamente hacia el puerto, mientras la otra dio un rodeo y atacó Sóller desde el norte, obteniendo un cuantioso botín. Los milicianos sollericos, que inicialmente se habían concentrado en el puerto, se vieron arrinconados entre ambos contingentes corsarios, por lo que decidieron lanzar un contraataque sobre el grupo que ocupaba el puerto y, tras recuperarlo, aguardaron el regreso de la segunda partida, que retornaba cargada con el producto del saqueo y numerosos cautivos, en su mayoría mujeres y niños. Al verse perseguidos, los asaltantes huyeron hacia los acantilados, donde abandonaron parte lo robado y ejecutaron a muchos prisioneros antes de lograr reembarcar.[130]

Esta constituyó la última campaña de Uluj Alí contra las costas españolas. Tras el nuevo descalabro en Sóller, su flota puso proa hacia Argel, donde en septiembre de 1561 se inauguraba un periodo de interinidad política suscitado por la destitución y traslado de Hasán Bajá a Constantinopla para ser sometido a juicio. Durante este interregno, el gobierno de la Regencia recayó sucesivamente en cuatro beylerbeys provisionales –Hassan Agha, Cuça Mohammed, Ahmed Bajá y Yahia–, cuyas administraciones duraron escasamente un año, hasta la restitución del hijo de Barbarroja en septiembre de 1562, una vez exonerado de las acusaciones. Ese mismo año, el sultán otomano Selim II convocó a Uluj Alí en la capital imperial y le confió el mando de la guardia de Alejandría, cargo que lo acreditaba como vicealmirante de facto de la armada otomana, subordinado a Piali Bajá. En 1565 intervino en el malogrado sitio de Malta, donde pereció su amigo Dragut, aunque este contratiempo no truncó su carrera: en 1566 comandó personalmente las fuerzas navales otomanas en una incursión por el mar Tirreno, asolando varias poblaciones en Córcega y Cerdeña.[131]

En 1568, Uluj Alí asumió el beylerbeyato de Argel, dando comienzo a un mandato marcado por dos acontecimientos: la segunda rebelión de las Alpujarras (1568-1571) y los preparativos para el derrocamiento de la dinastía hafsí en Túnez. Durante el conflicto granadino, autorizó que corsarios –en su mayoría moriscos de origen– se unieran a la insurrección, a la que también brindó apoyo logístico. No obstante, su principal ambición estratégica se centraba en el debilitado sultanato hafsí de Abu al-Abbas Ahmad III, cuyo vasallaje a la Monarquía Hispánica había minado su legitimidad entre sus súbditos musulmanes. Mediante una ofensiva combinada por mar y tierra, respaldada por las cabilas circundantes, Uluj Alí conquistó Túnez en enero de 1569, autoproclamándose bey de la ciudad y unificando bajo su égida las dos principales regencias del Magreb, una gesta que solo Jeireddín Barbarroja había consumado con anterioridad. En 1571, el sultán lo reclamó para participar en la gran expedición contra la Santa Liga que desembocó en la batalla de Lepanto. A pesar de la derrota otomana frente a las fuerzas de Juan de Austria, el corsario consiguió salvar una treintena de naves y regresar a Constantinopla, donde fue recibido con honores e investido comandante de la armada otomana en proceso de reconstrucción, con la que llevaría a cabo razias en 1572 y 1573. Ese último año, el vencedor de Lepanto recuperaba Túnez para España, provocando una rauda reacción de Uluj Alí: al frente de más de 250 galeras, reconquistó tanto la ciudad como su antepuerto de La Goleta en el verano de 1574. Entre 1575 y 1577 se estableció en Constantinopla, alejado de acciones bélicas significativas, mas en 1578 se hacía a la mar con 50 galeras para sofocar una revuelta en Chipre. Al año siguiente fue destinado al mar Negro como parte del esfuerzo de guerra contra los persas safávidas, en la que sería su última misión relevante al servicio del sultán. Con más de setenta años, se retiró de la vida activa y falleció en 1587.[132]

Consolidación de Cartagena como plaza fuerte

La intentona de 1561 hizo patentes las vulnerabilidades defensivas de Cartagena y dejó una perdurable huella en la consciencia colectiva de sus ciudadanos, generando un ambiente de inseguridad que se extendió durante años. En los meses siguientes, cualquier rumor sobre un posible retorno de la flota corsaria bastaba para inducir el éxodo de familias enteras junto a sus bienes más preciados. A finales de mayo, la falsa noticia de que las escuadras otomana y argelina preparaban un nuevo asalto contra Cartagena hizo cundir el pánico y desencadenó una huida masiva, forzando al Concejo a actuar:[133]

[...] porque algunos veçinos desta çibdad, por temor de la armada de Argel y nueva que se tiene que abaxa la del Turco, han sacado fuera de esta çibdad su ropa e hijos y casas y se han ido a otras partes, y no conviene se dé lugar a ello, por que si se diese Su Magestad sería deservido y esta república muy dañificada, proveyendo aserca dello, mandaron que ningún vecino saque ni lleve fuera della sus hijos, ropa ni casa, so pena de tres mill maravedís para los adarves e guardas desta çibdad, [y] so la dicha pena, que qualquier vecino que oviere sacado ropa y hijos los vuelva dentro de dos días, y mandaron que se pregone públicamente.Actas capitulares del Concejo de Cartagena, 31 de mayo de 1561.[129]

Tres años después, en 1564, las actas concejiles seguían recogiendo referencias al frustrado desembarco, entre ellas la convicción entre los regidores de que el objetivo primario del mismo habría sido el saqueo del arrabal de San Roque.[129] La presión turco-berberisca se mantuvo constante durante toda la década: en 1562 se avistaron cuarenta navíos –superando ampliamente la fuerza del año anterior– merodeando el puerto, mientras en Mazarrón se interceptaba a un espía enviado para averiguar cuántas galeras estaban ancladas en Cartagena; y el hostigamiento naval continuaría, en menor medida, en 1563, 1565, 1566 y 1567. El dispositivo de defensa cartagenero recibió incluso un revés en 1573, cuando el alcalde mayor Pedro Monreal fue emboscado y capturado mientras practicaba una «cabalgada» en La Manga del Mar Menor contra los corsarios, quienes obtuvieron 1000 ducados por su rescate.[134]

El ataque de 1561 puso de relieve que, si bien la Cartagena intramuros disfrutaba de relativa seguridad, su periferia seguía requiriendo mejoras urgentes.[135] El arrabal de San Roque, falto de protección muraria y abarrotado de viviendas endebles y de escasa altura, fue señalado como un punto crítico porque facilitaba la superación de las murallas en el sector de la Puerta de Murcia. El Concejo decretó su abandono durante los primeros años del decenio 1561-1570, pero continuó habitado y recibió nuevas concesiones de licencias para edificar en solares entre 1567 y 1591, coincidiendo con el periodo de crecimiento demográfico que llevaría a la ciudad a alcanzar los 9500 habitantes en 1600.[81][129][136] La segunda rebelión de las Alpujarras proporcionó el estímulo definitivo para un programa de fortificación más ambicioso que todos los anteriores. En la primavera de 1570, Felipe II envió a Cartagena a los ingenieros militares Vespasiano Gonzaga y Juan Bautista Antonelli para dirigir la modernización del entramado defensivo, proyecto que esta vez contó con una destacable financiación y mano de obra.[137] La intervención se materializó en la construcción de nuevos baluartes –El Águila, Princesa, Real, Santa María, Santiago y La Victoria– conectados entre sí mediante cortinas de muralla y el reforzamiento de las puertas de San Ginés y del Muelle, así como la edificación de un nuevo cercado que complementaba la muralla del Deán. Hacia mediados de 1571 las obras se encontraban prácticamente finalizadas, momento en que Cartagena pasó a considerarse plenamente fortificada.[138][139] La notable mejora en las defensas quedó reflejada en las palabras que Leonardo Donato dirigió al Senado veneciano, al concluir su mandato como embajador de la República de Venecia en España (1573):

Toda la costa, además del remanente de España, que dentro del estrecho de Gibraltar está puesta sobre el mar Mediterráneo hasta los montes Pirineos está reputada por sí misma convenientemente segura de una gallarda invasión, porque aparte de tener muchos pequeños reductos, no habiendo puerto ninguno capaz de grueso número de barcos, excepto aquel de la ciudad de Cartagena, parece que una armada real no hallaría donde seguramente encerrarse para poner en tierra gran cantidad de asaltadores. Y además el puerto de Cartagena, el cual solía estar abierto y muy fácil de ser ocupado, hace ya cuatro años, esto es antes que se estipulase la Liga, en tiempo de la sublevación de los moros, fue tan diestramente fortificado por mano e industria del señor Vespasiano Gonzaga, que hoy está reputado que la invasión por el mar se halla en bastante conveniente defensa.

A pesar de estos avances, persistieron importantes deficiencias. El nuevo perímetro amurallado seguía englobando únicamente el espacio urbano comprendido entre los cerros de la Concepción y el Molinete, privando del amparo de sus cerramientos a los arrabales de San Roque y San Diego, y la entrada a las Algamecas, tan expuesta a desembarcos enemigos, permaneció completamente desprotegida hasta finales del siglo XVII, cuando Pedro Manuel Colón de Portugal, duque de Veragua, proyecto la instalación de una batería de costa con cuatro piezas de artillería en el cercano monte de la Podadera.[142][143]

Simultáneamente, se replanteó la protección global del Reino de Murcia mediante un plan de construcción de hasta 36 torres de vigilancia costera, concebido originalmente en 1550 pero retomado en 1570. La ejecución, sin embargo, avanzó con notoria lentitud: hacia 1580 únicamente se había erigido las de Cabo de Palos y Santa Elena en La Azohía, a las que se añadió en 1596 la de Portmán, edificada por iniciativa del Concejo de Cartagena. De las 36 torres previstas por Gonzaga y Antonelli, acabaron realizándose las de Águilas, Cabo de Palos, La Azohía, Terreros Blancos y Testa de Mazarrón, complementadas por otras promovidas por los concejos: El Cargador –preexistente, reformada para añadir un remate final– y Los Caballos en Mazarrón, y Cabo Cope en Lorca.[144][145] De inspiración italiana, se trataba de estructuras robustas que podían albergar una guarnición de tres guardas y un alcaide, almacenando a su vez artillería, municiones y víveres suficientes para resistir un breve asedio. Su emplazamiento obedecía a consideraciones tácticas: control de bahías, calas y pozos de agua, resguardo de zonas de pesca –almadrabas– y control de accesos a puertos. Cuando estaban dotadas de cañones, constituían un eficaz elemento disuasorio frente a las flotas corsarias.[146]

El proceder de la Armada española resultó igualmente decisivo para la transformación de Cartagena en una plaza fuerte de primer orden. Entre 1560 y 1575, la agudización del conflicto con turcos y berberiscos obligó a aumentar la frecuencia de escalas en su puerto, con estancias que permitían al Concejo retirar las costosas «guardas de la costa» –salvo en Cabo de Palos y La Azohía– y delegar la custodia de la ciudad a las tripulaciones, aunque su eventual partida hacía que Cartagena se percibiese en una situación de extrema vulnerabilidad. En 1564, el almirante García de Toledo Osorio propuso al Concejo que una parte de su escuadra pasase a invernar en la ciudad, a cambio de que los cartageneros aportasen 500 ballesteros para patrullar a bordo de las naves reales hasta un máximo de 20 millas de su puerto, junto con el suministro adecuado de carne y agua potable para las tripulaciones. Para este último fin se construyó una balsa en el lado extramuros de la Puerta de Murcia, cerca del mar de Mandarache, que quedó terminada en abril de 1565. Sin embargo, esta presencia naval no tuvo estabilidad –el Concejo reiteraría su petición en 1574– ni regularidad, pasando de once galeras en 1564-1565 a siete en 1566-1567.[47][147] La estancia de galeras se prolongó al menos hasta 1575, favorecida tanto por la rebelión alpujarreña como por el perenne azote corsario. Desde Cartagena zarparon expediciones tan trascendentales como la que socorrió Malta (1565) y la que combatió en Lepanto (1571), que se tradujeron en una importante «limpia» de bajeles enemigos en la costa aledaña. Aunque en 1581 se ordenó que una banda de galeras se desplazase desde El Puerto de Santa María a invernar a Cartagena con un oficial proveedor, las guerras contra Inglaterra y las Provincias Unidas, unidas a las dificultades económicas de la Monarquía, frustraron las aspiraciones cartageneras de alojar permanentemente una fuerza naval considerable –y, por tanto, de ver garantizada su defensa–.[148] El apuntalamiento definitivo de Cartagena como apostadero de galeras no se produciría hasta 1670, cuando el cierre de la barra del Guadalete en El Puerto de Santa María sentenció el traslado de la base naval a la ciudad, reforzando su papel como puerto de organización y salida de expediciones y como centro de aprovisionamiento de armadas y fronteras.[149]

Reequilibrio de poderes y ocaso de la «gran guerra de galeras»

A comienzos de la década de 1560, la Monarquía Hispánica encaraba un periodo de reconstrucción naval y paulatina restauración de su capacidad bélica en el Mediterráneo, que no se vio truncado ni siquiera por desastres como la expedición de Los Gelves (1560) o el naufragio múltiple de La Herradura (1562). En 1563, el beylerbey de Argel, Hasán Bajá, movilizó los recursos de la Regencia para emprender la conquista de la plaza de Orán, pero tuvo que levantar el asedio ante la llegada de una fuerza de socorro compuesta por navíos de Génova, España y Nápoles bajo el mando de Andrea Doria, y cuyos preparativos en Cartagena habían contado con la asistencia de Luis Fajardo, marqués de los Vélez.[8][150] El proceso de recuperación marítima española siguió dando sus frutos con la reconquista del peñón de Vélez de la Gomera en 1564 y con la trascendental intervención en el socorro de Malta en 1565, acciones que preludiaron la victoria de la Santa Liga en Lepanto, en 1571.[150][151]