Relaciones exteriores de México

_-_271.jpg)

Las relaciones exteriores de México son el conjunto de lazos diplomáticos, políticos, económicos, sociales, y de intercambio cultural, científico, deportivo y tecnológico, que el Gobierno mexicano sostiene en mayor o menor medida con todos los países independientes del mundo; también se sitúan en el ámbito de su desempeño en los distintos organismos internacionales a los que pertenece, y en los asuntos internos que implique o requiera algún vínculo con el extranjero. La política exterior mexicana está definida por los principios y lineamientos que debe seguir en su ejercicio el principal responsable, el Presidente de México. Dichos principios están inscritos en el Párrafo X del Artículo 89 de la Constitución vigente (referente a las facultades del presidente):

X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales;[1]

Los planes, programas y proyectos en materia de relaciones internacionales son administrados por la Secretaría de Relaciones Exteriores, despacho del poder ejecutivo encargado de esta área.[2] El servicio exterior mexicano a su cargo, es el órgano regulador y formador de la diplomacia nacional, que a la vez se deposita en las embajadas, consulados, oficinas de negocio y misiones permanentes.[3]

La trayectoria histórica de las relaciones de México con el resto del mundo está definida por dos ejes primordiales; primero la permanente relación de vecindad con Estados Unidos, potencia emergente al momento de la independencia nacional, cuyo curso geoestratégico tuvo como punto álgido del siglo XIX la invasión y arrebato de la mitad del territorio mexicano; para posteriormente desarrollar dicho vínculo de vecindad entre coyunturas económicas, de criminalidad, migratorias, de injerencismo y colaboración en el marco de la hegemonía estadounidense del siglo XX. El segundo eje es la construcción de una ideología diplomática pacifista y de discreto perfil en el escenario mundial, basada en la conciliación y la cooperación, producto de los múltiples conflictos externos vividos en el siglo XIX. El peso geopolítico del país se desarrolla a partir de su ubicación estratégica como vecino de Estados Unidos, el volumen económico preponderante entre las economías emergentes (especialmente en América Latina) y su posición como mayor país hispanoparlante, que le concede un liderazgo significativo en el continente.[4]

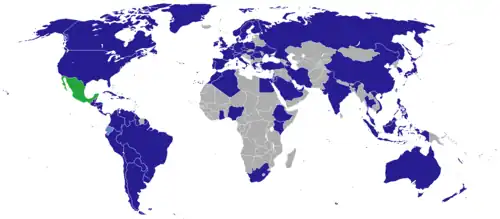

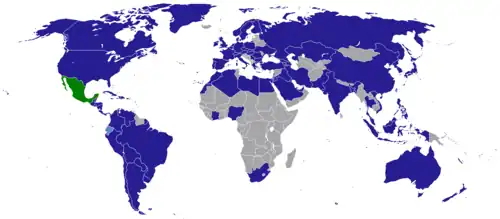

México sostiene relaciones diplomáticas de distinto nivel e intensidad con 191 miembros de la ONU (solo con Ecuador no las tiene), la Santa Sede, Palestina y la Unión Europea; además de enlaces representativos con Cataluña, País Vasco, Puerto Rico, Quebec y Taiwán. Es miembro pleno de la ONU (y todos los organismos conexos del sistema de Naciones Unidas), OEA, OCDE, T-MEC, G-20, G-5, APEC, G3, GL, CIN, UL, ABINIA, Celac, OEI, AEC, Alianza del Pacífico, MIST, UFC, Interpol, CIJEG y Unesco.

El país tiene 80 embajadas, 67 consulados, 7 Misiones Permanentes ante organismos internacionales en el mundo y 3 Oficinas de Enlace. México mantiene una significativa presencia global con más de 150 representaciones diplomáticas, incluidos 50 consulados en los Estados Unidos (ningún otro país del mundo tiene un número similar en una sola nación receptora). En tanto que en territorio nacional, se localizan 87 embajadas, 7 oficinas representativas y 66 consulados. Además tanto en el país como en el extranjero concurren representaciones de países que no cuentan con embajada en México y viceversa.[5][6][7][8]

Historia

Las bases de la política exterior en el Primer Imperio

Durante el proceso independentista se habían dado varios contactos entre distintos representantes insurgentes y enviados de gobiernos extranjeros como Estados Unidos y Reino Unido, aunque estos nunca fueron formales, en virtud del interés de estas naciones por no tener confrontaciones directas con el Imperio español, en el contexto de las guerras napoleónicas y el conjunto de las guerras de independencia hispanoamericanas. Al mismo tiempo, ninguno de los documentos fundamentales insurgentes (Elementos Constitucionales, Sentimientos de la Nación, Acta de Independencia de la América Septentrional, Decreto Constitucional de la América Mexicana, Plan de Iguala, Tratados de Córdoba y Acta de Independencia del Imperio Mexicano) había formulado algún esbozo de política pública en materia de relaciones con el resto del mundo; aunque en 1813 José María Morelos había planteado la postura soberanista del nuevo país frente a cualquier potencia extranjera, y los documentos surgidos de la etapa final insurgente hablaban de un eventual concordato con la Santa Sede, así como permanecer en el área de influencia del Imperio español, al ofrecer la corona del Imperio mexicano al mismo Fernando VII de España.[9][10][11][12][13]

El 8 de noviembre de 1821 la Junta Provisional Gubernativa emitió el «Decreto que organiza la administración del Imperio Mexicano», el cual regulaba el establecimiento de los ministerios o despachos de gobierno que servirán a la Regencia del Imperio para atender los asuntos de gobierno más emergentes; siendo una de ellas la Secretaría de Estado y del Despacho de Relaciones Exteriores e Interiores, para la que se fijó como su ámbito de competencia el atender y despachar todas las relaciones diplomáticas con las partes extranjeras, siendo su primer titular José Manuel de Herrera.[14]

Al momento de la independencia de México, el escenario internacional estaba marcado por tres fenómenos: las pretensiones intervencionistas de la Santa Alianza, que a petición de España, rechazaba las independencias hispanoamericanas; el orden geopolítico establecido por el Congreso de Viena de 1815, que favoreció la hegemonía mundial en solitario del Reino Unido; y el paulatino surgimiento como potencia emergente de Estados Unidos, que luego de la Compra de Luisiana en 1803, no solo accedía a los recursos necesarios para transformar su economía, sino que había llegado a la frontera del entonces Virreinato de la Nueva España; lo anterior formaba parte del fanatismo expansionista estadounidense guiado por la «Doctrina del destino manifiesto».[15]

Esto se sumó a las complejidades internas luego de once años de guerra y a las condiciones naturales de vecindad, para tratar de formular una política exterior que tuviera como principal objetivo el reconocimiento pleno de su independencia por los países de su entorno inmediato y de las potencias preponderantes del área.

En 1821 compartía fronteras con Estados Unidos (las entonces provincias mexicanas de Texas, Nuevo México y Alta California con el estado estadounidense de Luisiana, el Territorio de Arkansas, el territorio septentrional de la antigua Luisiana ubicado al límite con las Rocallosas, y el Territorio de Oregon, en ese momento administrado en condominio con Reino Unido), colindancias producto del Tratado de Adams-Onís de 1819; la anexión de la Capitania General de Guatemala le permitió tener fronteras con la Gran Colombia (la provincia mexicana de Costa Rica con el Departamento del Istmo, hoy Panamá); y una pequeña frontera con un territorio del Imperio británico (la Honduras británica, hoy Belice, con la provincia de Yucatán).[16]

Estos componentes fueron los fundamentos para la política exterior diseñada por Juan Francisco Azcárate y Lezama, Manuel de Heras Soto y José Sánchez Enciso, que presentaron el 29 de diciembre de 1821 ante la Junta Provisional Gubernativa. La doctrina, estaba alejada de las pretensiones de algunos idealistas del imperio, que pugnaban por una mayor influencia sobre el continente e incluso alentaban el expansionismo hacia los territorios que, antes de la Constitución de Cádiz, administraba el antiguo virreinato. Sin embargo los tres diplomáticos creen que dadas las condiciones generales del país, la política exterior debía guiarse hacia la conservación de la independencia, la integridad territorial y la construcción de lazos económicos. La política consiste en dividirla en cuatro aspectos:[17]

- Por naturaleza: con aquellos países con los que se compartían fronteras, Estados Unidos, Reino Unido y la Capitania General de Guatemala (en ese momento aún no se produce la adhesión al Imperio Mexicano, esto fue hasta el 5 de enero de 1822); incluso se propone entablar vínculos con el lejano Imperio Ruso que, a través de su colonia América rusa (hoy Alaska), tenía constantes pretensiones de asentamiento en el extremo norte de la Alta California desde la época colonial.

- Por dependencia: reactivando los vínculos comerciales con las zonas del Imperio español, otrora administradas por la Nueva España, en particular Cuba, Puerto Rico y Filipinas.

- Por espiritualidad: en virtud de la declaratoria oficial de la religión católica, se debían consolidar los lazos con los Estados Pontificios y la Santa Sede, no solo por convicción, sino por la influencia que la iglesia local tenía sobre la vida pública del país.

- Por política o necesidad: los dos aspectos anteriores dependían fuertemente de obtener el pleno reconocimiento de España, lo cual debía ser prioridad; al tiempo de equilibrar el peso de la influencia de sus vecinos inmediatos, relacionándose con el resto de países independizados en el continente (la Gran Colombia, las Provincias Unidas del Río de la Plata, Perú y Chile) y con la otra potencia europea, Francia.

El 10 de octubre de 1821 Simón Bolivar, presidente de la Gran Colombia, nombró al mexicano Miguel Santa María como ministro plenipotenciario ante el gobierno del Imperio mexicano; convirtiéndose de esta manera en el primer país en reconocer la independencia de México, y también el primero en establecer formalmente relaciones diplomáticas. El gesto del libertador sudamericano correspondía al ideal geopolítico que planteaba en su ideario, la construcción paulatina de una confederación única en Hispanoamérica, que comenzará con la integración de cuatro naciones constituidas a partir de los cuatro antiguos virreinatos (Nueva España, Perú, Nueva Granada y Río de la Plata). El proyecto de unificar las antiguas colonias españolas en América, era fundamentado por Bolívar en la homogénea composición de todas las regiones a partir de una cultura compartida (el idioma español, la religión católica y el sincretismo cultural era componentes identitarios de cada uno de los nuevos países), y se vislumbraba que esto serviria de contención a la potencia regional Estados Unidos, al hegemónico Reino Unido y al aún vigente Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarbes. Santa María llegó a México en marzo de 1822 y el país correspondió al gesto colombiano con el reconocimiento de su independencia, no obstante no enviará misión diplomática hasta tres años después. A la Gran Colombia, siguieron casi de inmediato, los reconocimientos y contactos diplomáticos de Perú y Chile; incluso este último había enviado una expedición militar en favor de México para concluir la guerra independentista, sin embargo, el natural estado tardío de las comunicaciones de la época, evitó que el gobierno andino supiera que la lucha ya había terminado, cuando se envió la flota.[12]

El 22 de mayo de 1822 Agustín de Iturbide fue proclamado Emperador de México; las normativas emitidas por Congreso Constituyente primero, y luego establecidas en el Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano, delinearon de manera permanente el modelo institucional de la política exterior mexicana; en todos los regímenes constitucionales se ha repetido la fórmula de entregar la dirección y planeación de las relaciones internacionales al poder ejecutivo, y la aprobación de los tratados al poder legislativo.[18] En este contexto se envió al primer ministro plenipotenciario ante Estados Unidos en septiembre de 1822, José Manuel Zozaya, que tenía como principal encargo, lograr el reconocimiento del gobierno entonces encabezado por James Monroe, lo cual en efecto ocurrió; no obstante la resistencia a vivir en México, de diversos funcionarios nombrados como ministros plenipotenciarios y el rechazo al sistema monárquico instaurado, evitó la llegada de un embajador a corto plazo. En la estancia de Zozaya también se plantearon asuntos relacionados a la ratificación de lo suscrito en el Tratado de Adams-Onís sobre la frontera, y una eventual alianza en caso de un intento de reconquista español; sin embargo estos temas quedaron al margen por la cautela estadounidense respecto a la relación de España con sus antiguos territorios americanos.[9]

Las primeras convulsiones externas en el federalismo

El origen del intervencionismo estadounidense

.jpg)

Durante el resto de la década de 1820, las relaciones exteriores de México se desarrollan en medio de coyunturas, que limitaron o incluso cancelaron la aplicación de la diplomacia mexicana diseñada por Azcárate, Heras y Sánchez. Entre 1822 y 1823, una serie de acontecimientos sirvieron de excusa a Estados Unidos, para la declaración como política de estado de su ideología imperialista del «Destino manifiesto»; esto a través de la proclama de la Doctrina Monroe el 2 de diciembre de 1823. En ella, el presidente James Monroe declara que la incompatibilidad de los sistemas de gobierno monárquicos europeos y el formato republicano estadunidense, marcan una línea de separación que debe significar el mutuo aislamiento de estos, en aras de mantener la estabilidad en ambos lados del Atlántico; por lo cual considera que toda intervención europea en América será un acto hostil contra Estados Unidos, y para evitarlo ambas partes debían respetar las zonas de influencia periféricas. La proclama constituye un eufemismo para legitimar, y dejar sin resistencia de potencias ajenas, los planes expansionistas e injerencistas estadounidense en América, ofreciendo a Europa no "divulgar" su sistema republicano en otros continentes.

Cuatro acontecimientos definieron la postura de Monroe para declarar a América como su esfera de control: La presencia de dos extensos imperios en el hemisferio (México y Brasil —aunque el primero ya había dejado la monarquía y perdió Centroamérica en mayo de 1823—) que pudieran servir, por afinidad, como aliados de monarquías europeas o liderar los planes de Bolívar para una unificación hispanoamericana; la cercanía del Reino Unido, a través de su sistema financiero, con los países de Sudamérica; el triunfo de la Santa Alianza sobre el gobierno del Trienio Liberal en España, reactivando las ambiciones de reconquista americana; y la vigencia de colonias europeas en el Caribe o el extremo norte del continente. La doctrina Monroe definió permanentemente las relaciones de Estados Unidos con el resto de América, pues Europa, inmersa en la restauración del absolutismo, asumió el reparto implícito de las zonas de influencia.[9]

Problemáticas para consolidar una política exterior

Para ese momento en México se había proclamado el sistema republicano federal, que no modificó la política diseñada por la monarquía; sin embargo aceleró los contactos diplomáticos para aplicarla, ya que la pacífica separación de las Provincias Unidas del Centro de América en 1823 (salvo Chiapas), una vez caído el Imperio, encendió las alarmas en aquellos sectores idealistas del antiguo virreinato, que veían como un peligro el asumido injerencismo estadounidense, por las posibles ambiciones sobre los fronterizos territorios de Texas, Nuevo México y Alta California.

Estos sectores radicales de la política exterior, lograron que se pusieran en marcha actividades diplomáticas ambiciosas. Primero, un plan para restablecer las rutas comerciales del célebre Galeón de Manila, pero esta vez no con centro en Acapulco, sino en los puertos de Alta California, para detonar la economía de las más grande y despoblada de las provincias septentrionales, acelerar su poblamiento, incluso con migraciones del Lejano Oriente, y garantizar con ello, detener las ambiciones estadounidenses y británicas, o hasta las rusas, sobre el territorio; sin embargo, el ya mencionado triunfo de la Santa Alianza en España, frustró el plan debido a la postura peninsular de cerrar sus colonias al contacto con Hispanoamérica. Algo similar se planteó con Cuba y Puerto Rico, pero en el caso de la mayor de las Antillas, incluso se planificaron estrategias para apoyar movimientos independentistas en la isla y hasta la anexión con México; por única vez en la historia de la política externa mexicana, se declaró como estratégica una zona fuera del territorio nacional, pues asumiendo el control de Cuba, el país evitará que la isla sea usada como base de eventuales invasiones; no obstante esto también fracasó, no solo por la misma razón de Filipinas, sino por la imposibilidad mexicana de ejercer como una potencia preponderante del área.[19][11]

Las dificultades para aplicar las acciones diplomáticas se acumularon; la negativa de la Santa Sede a nombrar obispos en México, pues respalda el desconocimiento español, comienza a generar presiones internas, la falta de obispos se traduce en inestabilidad en la Iglesia católica local, la institución que regula el registro poblacional y que ejerce una influencia significativa sobre la educación, la economía y la población en general, especialmente cuando se había conservado el orden virreinal de fueros para la iglesia. Ninguna nación europea, ni siquiera Francia, y por supuesto las de la Santa Alianza, tenían acercamientos con ninguna excolonia española. La pérdida de la frontera natural con la Gran Colombia aisló a México de América del Sur.

El 4 de octubre de 1824 fue promulgada la primera constitución del Estado mexicano independiente: la Constitución de 1824, que estableció en su artículos 50 y 110, las facultades del Congreso y el presidente en materia de política exterior, respectivamente; encargándose el poder legislativo del desarrollo de las relaciones internacionales, y el ejecutivo en materia de nombramiento y remoción de secretarios, enviados diplomáticos y cónsules, así como en la concertación de compromisos internacionales; esta misma carta magna decidió unificar en un solo estado a Coahuila y Texas, para consolidar un poder regional fuerte y cercano (la capital común, Saltillo, era más grande y fácil de proteger que San Antonio), restringiendo con esto las ambiciones de autogobierno de los inmigrantes estadounidenses.[20][21]

En 1825, el Reino Unido aprovechó la debilidad con la que España salió de la guerra de restauración absolutista y la buena relación de Estados Unidos con la Norteamérica británica, para acercarse a México; ese año no solo se produjo el primer reconocimiento de una potencia europea, sino que se accedió a los primeros créditos externos, indispensables para aliviar la situación económica post independencia. La prohibición del tráfico de esclavos por parte del presidente Guadalupe Victoria, produjo los primeros contactos con el entorno de África, ya que las potencias europeas con presencia en el continente, especialmente Reino Unido, Francia y Portugal, se vieron forzados a mantener vínculos con el gobierno mexicano para evitar conflictos con las embarcaciones que circulaban en el mar Caribe y el golfo de México con rumbo a Estados Unidos y las colonias europeas de las Antillas.[22] El 1 de junio de 1825 se estableció formalmente la representación diplomática de Estados Unidos en la Ciudad de México, a cargo de Joel Roberts Poinsett; sus principales objetivos eran articular a grupos políticos locales afines para influir en el gobierno, favorecer los intereses económicos, renegociar el tratado fronterizo y ratificar los acuerdos de migración estadounidense hacia Texas.

Acorde con la nueva estructura jurídico-política, y ante el incremento de los compromisos internacionales de México, se procedió, el 7 de julio de 1826, a expedir el primer «Reglamento Interior del Ministerio de Relaciones Exteriores e Interiores», en el que se delimitaron tanto sus responsabilidades como sus atribuciones. Y para el 31 de diciembre de 1829, el presidente Vicente Guerrero expidió la primera ley del Servicio Exterior Mexicano. En este último documento, se estipularon las reglas por las cuales se establecían Legaciones Ordinarias, Legaciones Extraordinarias y Consulados. Ese mismo año, la abolición definitiva de la esclavitud y la proclamación del territorio mexicano como de libertad automática para esclavos extranjeros, radicalizó a los inmigrantes estadounidenses en Texas, respecto a sus intenciones para con dicha provincia mexicana y su sistema económico esclavista.[15]

La cuestión de Cuba y el final de la reconquista española

Los temores mexicanos sobre el uso de Cuba como trampolín para los intentos de reconquista española, se hicieron realidad en 1825. Miembros del antiguo ejército realista, atrincherados desde 1823 en el Fuerte de San Juan de Ulúa, asentaron el camino para la llegada de una flota invasora proveniente de la Capitanía General de Cuba; el comandante español José Coppinger y un contingente de 2000 soldados, complementaron a los 200 realistas atrincherados; sin embargo fueron derrotados en la toma definitiva del fuerte el 23 de noviembre de 1825 por las tropas de Miguel Barragán y Pedro Sainz de Baranda. La urgencia por contener a España, derivó en la primera expedición naval fuera de territorio mexicano; la Armada de México combatió en las aguas cubanas a la marina española entre el 10 y 11 de febrero de 1828 en la batalla de Mariel, cayendo derrotados. Esto abrió las puertas a una última intervención española.

Entre el 27 de julio y el 11 de septiembre de 1829, se llevó a cabo la batalla de Tampico; la expedición de Isidro Barradas trato de tomar el puerto tamaulipeco y partir de ahí hacia la Ciudad de México, o en el menor de los casos, establecer una base española para recibir más apoyo. La expedición fue derrotada por las tropas de Antonio López de Santa Anna. España planeó una nueva invasión, esta vez a mayor escala; sin embargo, la Revolución de 1830 derrocó a su principal aliado, el rey Carlos X de Francia; lo que aunado a la situación interna de la antigua metrópoli cesó definitivamente sus pretensiones de reconquista en todo el continente; no obstante sigue sin reconocer a las nuevas naciones.[23][11]

El Congreso continental de Panamá

_y_Congreso_de_Panam%C3%A1_(Bol%C3%ADvar).svg.png)

Entre el 22 de junio y el 15 de julio de 1826 se llevó a cabo en la Ciudad de Panamá, de la Gran Colombia, el Congreso Anfictiónico. Convocado por Simón Bolivar en 1824, era la estrategia para iniciar la construcción de su ideal de una confederación de naciones hispanoamericanas; José Mariano de Michelena y José Domínguez Manso fueron los representantes del país en la primera cumbre internacional con participación mexicana. Los principales objetivos de la cumbre eran la coordinación regional en materia económica, militar, derecho internacional y de navegación; la formación de un frente común diplomático para alcanzar el reconocimiento de España; colaborar para la independencia de Cuba, Puerto Rico y Filipinas; instrumentalizar la «Doctrina Monroe» para hacer frente a Europa; abolición de la esclavitud en toda la región; fijación de las fronteras nacionales con base en el principio de uti possidetis, tomando como base el año 1810; y preparar la firma a mediano plazo de un tratado de unión perpetua y confederación.

Sin embargo el congreso inició con dificultades, partiendo de la asistencia misma; Bolivia envió tarde a sus representantes; las Provincias Unidas del Río de la Plata, el Imperio de Brasil y Chile rechazaron la invitación; Paraguay y Haití no fueron invitados; la plena asistencia correspondió entonces a México, la anfitriona Gran Colombia, Perú y la República Federal de Centroamérica; Estados Unidos invitado como observador, participó activamente; de las potencias coloniales en el continente, solo acudieron como observadores Reino Unido y Países Bajos, mientras Francia, Rusia y evidentemente España, ni siquiera fueron contemplados.

Cada punto de la agenda significó un desencuentro entre los asistentes. Las fronteras según el uti possidetis hicieron chocar a México y Centroamérica por el Soconusco, y a Perú y la Gran Colombia por la Provincia de Guayaquil; el observador británico instigó el bloqueo de cualquier medida que llevara a una guerra para liberar al Caribe español, pues eso podría tener un efecto dominó en el Caribe inglés; la cuestión de los aranceles canceló cualquier negociación comercial; Estados Unidos saboteó el tema abolicionista; además el recelo entre México y el país sede por el liderazgo de la zona, dificultó aún más los acuerdos. El Congreso se trasladó a Tacubaya en México y reinició en agosto; sin embargo Perú rechazó asistir, por lo que el resultado final del congreso, el «Tratado de Unión, Liga y Confederación Perpetua», solo se firmó entre Gran Colombia, Centroamérica y México, no obstante solo el gobierno colombiano lo ratificó hasta 1837. El contenido del acuerdo solo declaraba la paz y amistad perpetua entre las naciones firmantes, estipulada un pacto de defensa mutua, determinaba seguir promoviendo los objetivos del congreso y llevar a cabo eventuales reuniones para alcanzar acuerdos en esos temas.[12]

La amenaza existencial del estado en el centralismo

El reconocimiento español y la ampliación del servicio exterior

La década de 1830 comenzó con una serie de eventos que produjeron un optimismo respecto a la inserción de México en el escenario internacional; esto en gran medida debido a las gestiones del ministro de relaciones exteriores Lucas Alamán. El historiador y conservador mexicano, figura influyente de los presidentes mexicanos surgidos de dicha corriente política, dio lectura a los acontecimientos internacionales para actuar en consecuencia, dejando de lado la diplomación planificada de la época del imperio, que no mostró grandes avances.

El canciller mexicano proyectó a la República Federal de Centroamérica como una zona de influencia estratégica, retomando incluso la idea futura de una reunificación; aceleró los contactos para conciliar el conflicto territorial por el Soconusco, aunque nunca se iniciaron negociaciones; y consciente de la debilidad del gobierno centroamericano, lo convenció de una mayor cercanía con México, para hacer frente a una eventual invasión inglesa desde la Honduras Británica. En América del sur, asumió como propio el proyecto integrador de Simón Bolívar, pero negociando por separado con cada nación del cono sur, para evitar los recelos por el liderazgo de la región. Aprovecho esto también, en virtud de la situación interna del Imperio de Brasil, luego de que los miembros portugueses de la corte, proclives a una visión imperialista sobre sus vecinos sudamericanos, abandonaron el país, y se fortalecieron los grupos locales, de visión más nacionalista y de acercamiento respecto a sus pares de la zona; con lo anterior Brasil no se opondría como "potencia regional" al acercamiento de México. A lo largo de la década terminaron por establecerse las representaciones mexicanas en todo el subcontinente.[12][10]

En Europa, la ya mencionada Revolución de 1830 trajo consecuencias benéficas a la diplomacia mexicana. La llegada al trono francés de Luis Felipe I, significó el alejamiento galo con los españoles; ese mismo año se reconoció la independencia de México, y entre 1831 y 1833 se intercambiaron ministros plenipotenciarios. El declive de la influencia española, ya sin su mayor aliado europeo, permitió el acercamiento con varias naciones europeas como Prusia, Países Bajos y algunos de los estados de la Confederación Germánica. En esta misma coyuntura, el sacerdote y diplomático Francisco Pablo Vázquez, gestionaba con la Santa Sede el reconocimiento del mayor país católico en Hispanoamérica; las negociaciones fueron fructíferas, y el 29 de noviembre de 1836, el Papa Gregorio XVI reconoció la independencia de México, para evitar la pérdida de influencia de la curia local, que favorece la posición de la Iglesia católica; posteriormente se volvió a designar obispos para el país.

En 1833 murió Fernando VII, su hija Isabel II era menor de edad y la regencia quedó en manos de su madre, la reina María Cristina de Borbón; la regente española dejó de lado las pretensiones de restauración imperial de su fallecido esposo, consciente de los severos problemas internos y la falta de aliados estratégicos; sin embargo resultó definitivo para su cambio de postura los acontecimientos de la guerra carlista, iniciada el mismo año de la muerte del rey, por el reclamo del trono a favor de Carlos María Isidro de Borbón; ya que era posible que este se acercara a las naciones hispanoamericanas en búsqueda de apoyo, a cambio de legitimar sus gobiernos ante la corona española; por lo que la regente inició contactos con México en aras de servir como puente para la conciliación definitiva con sus antiguas colonias en América y esto le redituara en apoyo popular entre la población peninsular. El 28 de diciembre de 1836 se firmó el «Tratado Santa María-Calatrava», mediante el cual, España reconoció la independencia de México y establece formalmente relaciones diplomáticas, a cambio la nación americana renunciaba a sus pretensiones sobre Cuba y Filipinas.[13]

El septentrión mexicano como eje de la política externa

La estrategia de inserción diplomática de México en el mundo, tenía un objetivo central: consolidar el reconocimiento internacional del país para favorecer la conservación del estado mexicano; Lucas Alamán sabía que un gobierno nacional con presencia y apoyo en el exterior, contendría de mejor manera las ambiciones expansionistas estadounidenses sobre los territorios del septentrión. La soberanía sobre Alta California, Nuevo México y Texas era un asunto de seguridad nacional, y para ello trabajaba la diplomacia mexicana desde la proclamación de la Doctrina Monroe en 1823. No obstante el antecedente estaba marcado desde la llegada del embajador estadounidense Joel Poinsett; en conversaciones con los miembros de la comisión de asuntos exteriores de la Junta Gubernativa del Imperio, Poinsett abiertamente planteaba que, en la renegociación del Tratado Adams-Onis, la intención de su gobierno era hacer una oferta de compra venta, no solo por las tres provincias del septentrión, sino también por las provincias de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Si bien la oferta no era formal aun, la alarma en todos los sectores de la política mexicana dirigió los esfuerzos en prevenir la amenaza existencial de la nueva nación ante la emergente potencia.

El emperador Agustín I había concedido nuevos permisos para la inmigración regulada de colonos estadounidenses en Texas, bajo las condicionantes de convertirse al catolicismo, aprender el idioma español y las restricciones vigentes a la trata de esclavos; la intención era poblar la provincia texana para asegurar su protección, no obstante los colonos no cumplieron con las disposiciones y su crecimiento demográfico fue de la mano de un aculturamiento anglosajón de la provincia. Luego de la caída del Imperio, la política interior buscó la conciliación empatizando con Estados Unidos, al imitar su sistema federal y republicano; en tanto la política económica buscó el apaciguamiento favoreciendo los intereses financieros del vecino en detrimento de Europa.

Fue la política externa la que mantuvo una postura más dura en las relaciones, al negar cualquier renegociación del tratado fronterizo, que implique la cesión de cualquier territorio. El resultado fue un ligero cambio en la postura estadounidense, que ofrece una solución bipartita al «problema con los pueblos nativos hostiles», pues una frontera que tenga como límites naturales el Río Nueces al sur y las Montañas Rocallosas al norte, detendría a las huestes indígenas, la opción significaba la cesión de Texas. No obstante la Constitución de 1824 detuvo esto al integrar en un solo estado a Texas con Coahuila. Como se mencionó párrafos arriba, la prohibición del tráfico de esclavos en 1825 y la declaratoria de territorio libre para esclavos extranjeros en 1829, supusieron un golpe a los intereses de los colonos anglosajones en Texas, pero endureció la postura estadounidense, que ahora involucró el tema del esclavismo en las negociaciones, condicionando el acuerdo fronterizo a la garantía mexicana de extraditar a cualquier esclavo venido de Estados Unidos.[9]

Para la década de 1830 los colonos anglosajones, no eran solo grupos numerosos y aislados de comunidades autogobernadas con los usos y costumbres estadounidenses, para entonces ya existían personajes que deliberadamente actuaban para organizar a los inmigrantes estadounidenses en busca de una mayor autonomía, la independencia plena y la anexión a Estados Unidos, sobresalen Stephen Austin y Samuel Houston; este último formaba parte de una última camada de «colonos» vinculados directamente con el gobierno estadounidense para instigar la rebelión interna y producir la separación de Texas.

El Tratado de Adams-Onís fue renegociado con éxito en 1832, los límites se mantuvieron prácticamente iguales, salvo algunas leves variaciones por el cambio en el cauce de los ríos fronterizos Sabine, Rojo y Arkansas; sin embargo esto no significó un alivio para la diplomacia mexicana, el embajador José María Montoya enviaba correspondencia constante a la capital de la república, sobre los esfuerzos de Washington para desestabilizar la situación en Texas; además los acontecimientos internos en Estados Unidos referentes al enfrentamiento entre estados esclavistas y abolicionistas, comenzaron a contemplar «el expansionismo como solución» basándose en el Compromiso de Misuri, lo que suponía una especie de consenso para avanzar hacia el oeste.

A inicios de 1835 se acumularon las evidencias del injerencismo estadounidense en Texas, reportadas por el cuerpo diplomático mexicano: reclutamiento de milicianos, recaudación de fondos, propaganda periodística en favor de la «libertad texana», tráfico de armas y demandas en tribunales por supuestos perjuicios a propietarios estadounidenses en México. La cancillería mexicana de José María Ortiz Monasterio elevó una protesta diplomática ante su par estadounidense, por las acciones hostiles e injerencistas que violaban el derecho internacional, incluso invocó la misma ley estadounidense de neutralidad, que estaba siendo vulnerada. La respuesta de Estados Unidos fue el uso de dos argucias legales para deslindarse del asunto; primero declara zona neutral su frontera con Texas, asegurando su "protección" para tranquilizar a México, sin embargo eso implicaba que los rebeldes podrían refugiarse en territorio estadounidense sin ser perseguidos y no habría restricciones al comercio interfronterizo, por lo que armas y provisiones podían seguir llegando; la segunda argucia fue declararse sin facultades para combatir los reclutamientos y financiamientos por ser "actividades privadas".[9]

La guerra de independencia texana encabezada por los mencionados Austin y Houston, se libró entre el 2 de octubre de 1835 y el 21 de abril de 1836; luego de ser derrotado en la batalla de San Jacinto, Antonio López de Santa Anna fue obligado por Samuel Houston a firmar el Tratado de Velasco, que declaraba la rendición y retiro de las tropas nacionales, y que implícitamente consideraron los anglo-texanos como el reconocimiento de su independencia.

El «agiotismo» como problema diplomático

Durante la primera mitad del siglo XIX, dos prácticas muy comunes en las relaciones internacionales afectaron a México de manera considerable. Por un lado el fenómeno de las reclamaciones o protestas diplomáticas basadas en conflictos entre particulares, o estos con un gobierno extranjero, donde estuviera involucrado un ciudadano residente en el extranjero; por otro lado el hecho de la creciente influencia de los bancos privados de las grandes potencias, especialmente los británicos, cuyos préstamos tanto a estados, como a empresarios extranjeros, se volvieron un mecanismo de injerencia en los asuntos internos de dichas naciones, por parte del gobierno que «respalda» a su institución financiera. Los litigios y negociaciones, solían hacerse bajo la presión de amenazas del uso de la fuerza, suspensión del crédito o bloqueo comercial. La vulnerabilidad con la que México transitaba sus primeras décadas de independencia, lo hizo presa fácil de estas prácticas; el primer antecedente lo había marcado el propio Reino Unido, cuando condiciona a finales de la década de 1820, la llegada de nuevos créditos de sus bancos, a cambio de renunciar a cualquier reclamación sobre la Honduras Británica, y años más tarde a desligarse de cualquier apoyo a Guatemala, referente a sus propias reclamaciones en torno el mencionado territorio.

Esta estrategia usada por las grandes potencias tuvo su consecuencia más fuerte en la denominada «Guerra de los pasteles», la primera intervención francesa, ocurrida entre 1838 y 1839; tuvo como «casus belli» las reclamaciones por daños y perjuicios a comerciantes franceses desde varios años atrás, durante las múltiples revueltas y asonadas en el país. La guerra no tuvo un triunfador como tal, pues aunque México se vio obligado a pagar indemnizaciones, Francia tuvo que cancelar el convenio de 1827 para la solución de controversias, que fue el documento usado para justificar la invasión.[13]

La diplomacia mexicana ante la invasión estadounidense y la pérdida de territorio

Contexto internacional

La independencia de Texas, generó diversas posturas en el escenario internacional. En Europa, el Reino Unido creyó que la autoproclamada República de Texas servirá como «estado tapón» para contener el expansionismo estadounidense, pues consideraba poco viable la anexión, ya que los estados abolicionistas no permitirán que el equilibrio de fuerzas pactado en el Compromiso de Misuri se rompiera; además de vislumbrar una posible restauración española en México dada la debilidad del país, aun así siguió favoreciendo la relación con este por los lazos comerciales que le eran más favorables. La república texana recibió el reconocimiento de Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Países Bajos y Bélgica. En Centro y Sudamérica, una combinación de lealtad hispanoamericana, recelo y displicencia, negaron cualquier contacto con la provincia rebelde mexicana.[13]

En el caso estadounidense, el gobierno de Andrew Jackson, no se apresuró al reconocimiento inmediato, por dos razones: no quería evidenciar el apoyo estadounidense a la causa texana, y quería esperar si habría un intento de reconquista mexicana, ante el cual no estaba dispuesto a intervenir; por ello el reconocimiento lo otorgó un día antes de dejar el cargo en manos de Martin Van Buren en marzo de 1837.

Una de las tesis descritas por los conservadores mexicanos para la proclamación del sistema unitario de gobierno en 1835, era que la consolidación de un fuerte poder central podría evitar la desintegración territorial, sin embargo, paradójicamente, esta fue una de las excusas usadas por los inmigrantes anglosajones para promover entre los mexicanos de Texas, la separación con el régimen que «rompió el pacto federal». Y desencadenó varios movimientos menores de separatismo en otras zonas del país.

La reacción de la política exterior mexicana fue intensificar la inserción de México en el extranjero; esto especialmente en América, donde los delegados mexicanos constantemente referían la necesidad de un nuevo congreso continental. Durante la década de 1830, México realizó varias convocatorias a una asamblea de estados americanos para consolidar el proyecto bolivariano. Sin embargo, los años 1840 coinciden con la degradación paralela de los problemas internos y las diferencias externas en el hemisferio. Brasil reasumió una postura de potencia regional, al tiempo que iniciaban las disputas territoriales entre todos los países sudamericanos, y las crisis políticas locales evitaban cualquier incentivo para una coordinación entre diplomáticos. Los países hispanoamericanos, Brasil y Haití, miraban con recelo el ímpetu mexicano por la unión continental, pues creían que esto era movido más por conseguir una alianza de defensa contra Estados Unidos, que por integrar una confederación internacional. Además las prioridades diplomáticas eran otras, Centroamérica veía como mayor amenaza a Reino Unido, en tanto para Sudamérica la prioridad era acercarse a los británicos y los estadounidenses, pues veían en el tamaño de Brasil un gigantesco tapón para evitar invasiones, como las que temia México. Esta serie de acontecimientos marcaron el inicio de un profundo aislamiento entre los subcontinentes.[12]

Aunque era claro que la intención de los secesionistas anglo-texanos, para con la independencia, era allanar el camino a una anexión con Estados Unidos, encontró freno en la compleja disputa esclavista en Estados Unidos; no solo por el ya mencionado tema del Compromiso de Misuri, que restringía la creación de estados al mantenimiento de la paridad esclavista-abolicionista, sino porque la Constitución de Estados Unidos no contemplaba la anexión "voluntaria" de países soberanos, y en todo caso la incorporación texana debía pasar por un largo proceso en el que se consultaba a estados y cámaras legislativas, que en un sistema bipartidista como el suyo, requería de años de negociación.[9]

La relación con Texas

Esta coyuntura fue aprovechada por México para intentar aislar a Texas, intensificando los contactos comerciales con Estados Unidos a través de los puertos del Golfo de México, y la frontera de la Alta California y Nuevo México, esperando que la cercanía provocará que el gobierno vecino considerara a Texas como «un tercer país», es decir, que no interviniera en las disputas texano-mexicanas. Por ello, entre 1840 y 1842 intentó infructuosamente lanzar expediciones de reconquista, frustradas en gran medida porque las tropas eran usadas por los militares que se rebelaron contra el gobierno nacional.

México no solo no reconocía la independencia de la República de Texas, declarada ilegal por múltiples motivos (Santa Anna no estaba facultado para firmar ningún tratado; el acuerdo firmado era de rendición y retiro, no de aceptación de soberanía; ni la anterior Constitución de 1824, ni la vigente de las Siete Leyes, consideraban una secesión del territorio), sino que tampoco aceptó los constantes llamados de negociación de su gobierno para "resolver el problema fronterizo".

Texas exigia como frontera, sin ningún fundamento (salvo los mapas de poblaciones elaborados por colonos angloparlantes después de la década de 1820), el Río Bravo desde su desembocadura en el golfo, hasta el quiebre de este hacia el norte, cerca de la población de El Paso; sin embargo esta postura era absurda, pues varios de los territorios reclamados en ese margen nunca habían pertenecido a Texas. La franja entre el Río Bravo y el Río Nueces (marcado por México como la frontera texana) pertenecía a Tamaulipas, los territorios ubicados al occidente de la cuenca del río en Coahuila eran parte de Chihuahua y Nuevo México; además en 1827 la constitución del estado de Coahuila y Texas había delimitado el territorio texano en un solo departamento con centro en San Antonio, y su delimitación era acorde a las fronteras dictadas por la Constitución de Cádiz para la entonces Comandancia General de las Provincias Internas, es decir el Río Nueces como frontera sur.[24][25][26]

A la tensión por los reclamos fronterizos se sumó una "invasión" en 1842 por parte de Texas a México, para tratar de apropiarse de Nuevo México, la derrota texana en esa expedición, mostró la debilidad del presunto país, provocando dos efectos paralelos: la efervescencia mexicana por lograr la reincorporación texana a mediano plazo y la radicalización texana para obligar la anexión rápida a Estados Unidos; ambas tuvieron consecuencias, en el caso de México, pausó los planes de reconquista al considerar que la debilidad texana los orillaría a reincorporarse pacíficamente como ocurrió con Yucatán en 1841. En el caso texano apelaron a la protección de aquellos migrantes estadounidenses que aun no tenían la ciudadanía texana, para que al menos, el gobierno de Washington estableciera un protectorado.[27]

La Alta California como nuevo eje de la política exterior

La cuestión texana abrió paso a una serie de teóricos nacionalistas en Estados Unidos para definir de mejor forma su ideología imperialista del «Destino manifiesto»; complementaron la creencia de que eran "el pueblo elegido por Dios para llevar su modo de vida al mundo", con la idea de que el avance hacia el oeste tenía como objetivo final conectar los dos océanos, el Atlántico y Pacífico, y que de ello depende la civilización. Estados Unidos ya tenía una salida al océano Pacífico a través del Territorio de Oregón, sin embargo contaba con dos inconvenientes; el primero era su condición de condominio con el Reino Unido, vía la Norteamérica Británica, que sin embargo tenía poca presencia en el área; no obstante el gobierno estadounidense se abstenía de chocar con los británicos por el control de esta, no solo por el tratado de paz de 1815, sino porque compartían la visión de mantener estable la zona para evitar el avance de la América Rusa; el segundo inconveniente era que, longitudinalmente los puertos de Oregón estaban muy alejados de los mercados del Extremo Oriente y de las rutas a Oceanía, además de las gélidas temperaturas en el invierno, por lo que no era muy práctico para su ambición costera.

Es por ello que la ambición expansionista se situaba ahora sobre Alta California, un territorio con un puerto natural de zona templada y en línea recta hacia China, la Bahía de San Francisco; además la poca exploración y control que españoles y mexicanos ejercieron sobre la zona, lo convertía en un área con enorme potencial de recursos aun no encontrados. Por lo que Oregón dejó de ser prioridad en el acceso al Pacífico, al resultar la Alta California, más susceptible de conquistar.

La nueva ambición no era coincidencia, pues acontecimientos en Asia, resignificaron el valor de la Alta California. Si bien existía un constante comercio con el oriente desde la época antigua, la revolución industrial del siglo XVIII y el aislamiento parcial que decretó la Dinastía Qing al final de la misma centuria, resultó en una caída del intercambio comercial. La primera guerra del Opio ganada por el Reino Unido (y su consecuente asentamiento en Hong Kong) entre 1839 y 1842, obligaron al Imperio Chino a salir de su parcial aislamiento y reactivar el comercio a los niveles que tuvo durante siglos. Con ello Reino Unido también comenzó a ambicionar los cálidos puertos del extremo norte mexicano, no obstante, su interés no era el de una conquista, sino repetir la experiencia practicada en la India, con una compañía privada que tuviera la concesión de los puertos.[13][9][19]

La reacción mexicana a estos nuevos movimientos fueron meramente internos, para evitar que ocurriera lo mismo que en Texas. No obstante el panorama era distinto, la zona controlada en plenitud por el estado mexicano, la costa sur de la Alta California, tenía mejores comunicaciones y nexos con el resto del país. Desde la época de la colonia, Los Ángeles y San Diego, los mayores poblados, contaban con un camino que los unía y abastece con las ciudades de Sonora, el sentido de identidad, dada la poca población extranjera, era mucho más fuerte; mientras que la población estadounidense solo tenía presencia en el extremo norte del territorio en asentamientos pequeños y no organizados, como había ocurrido en Texas. Tanto el antiguo Imperio español, como México, habían planeado detonar el comercio de la costa con Asia, pero la decadencia del primero a finales del siglo XVIII y la crisis del segundo en las primeras décadas de vida independiente, evitaron que esto se llevara a cabo. Mientras, la diplomacia mexicana, poco o nada podía hacer, Estados Unidos argumentaba las mismas limitantes para detener el flujo de colonos, que tenían las mismas ambiciones que los texanos de la década de 1820; el resto de América veía distante al país y sus problemas, y en Europa estaba consolidada la visión de respetar las zonas de influencia estadounidense.[27]

La anexión de Texas

El proceso de anexión de la República de Texas dentro de los Estados Unidos, se desenvolvió en medio de acontecimientos tanto internos como externos, pero también con la intervención de terceros países. La aristocracia esclavista de los estados del Sur profundo de Estados Unidos, inició una abierta campaña desde 1840 para impulsar la incorporación de un territorio, que por derecho, sería esclavista una vez anexado; su temor era que la neutralidad de Washington D. C. guiara a Texas a aliarse con Reino Unido, este impulsara su industrialización, y en consecuencia se aboliera la esclavitud.

Sin embargo, la postura del Reino Unido iba más allá: pretende lograr el reconocimiento de México a su provincia rebelde, para que su función de Estado colchón sostuviera la atención de los EE. UU. en el golfo y esto alejase su interés en Oregón y Alta California, al menos hasta que concretara el establecimiento de una Compañía británica ahí.

La muerte en 1841 del presidente William Henry Harrison, neutral e indiferente a la cuestión texana, permitió el ascenso de John Tyler, partidario de la anexión, aunque por la vía diplomática, negociando directamente con México. Sin embargo el embajador mexicano Juan Nepomuceno Almonte, no solo negó cualquier posibilidad de negociación, sino que elevó una protesta diplomática por la continua interferencia de estadounidenses en asuntos texanos. El Congreso de Estados Unidos rechazó la primera solicitud de anexión en 1844; en ese año electoral el tema de la incorporación texana fue parte importante de la propaganda y debate público; al tiempo que un inesperado candidato de las primarias emergió como favorito, James K. Polk, partidario de un expansionismo más duro y rápido.

Para no exacerbar a México y al Reino Unido, el gobierno de Tyler intentó una última negociación, esta vez más conciliadora, pero que incluye elementos de amenazas veladas, como la teoría de que una Texas independiente desencadenaría tarde o temprano una guerra, o suposiciones infundadas de que la voluntad popular texana (incluso los mexicanos originarios) era la anexión por tener una identidad común con el estadounidense, y también se ofreció retomar la compraventa como antes de 1836; incluso se usaron documentos falsos de una supuesta integración original de Texas en la Luisiana francesa, que en la época de la Luisiana española había pasado por error al Virreinato de la Nueva España (cosa que jamás ocurrió), y que solo se buscaba resarcir el error del tratado de 1819.

Todos los argumentos estadounidenses fueron refutados con evidencia como falsos y abiertamente expansionistas, considerados como intentos desesperados por influir en la elección local y coaccionar la decisión de México, a sabiendas de que este no estaba listo para una guerra y que el dinero era muy necesario por su crisis interna; el representante estadounidense se sintió ofendido por la argumentación del ministro de exteriores mexicano Manuel Crescencio Rejón, y las negociaciones, así como las mismas relaciones diplomáticas, fueron suspendidas en diciembre de 1844. El 1 de marzo de 1845, usando un vacío constitucional, apelando a la mayoría simple en ambas Cámaras, Tyler logró la aprobación de la anexión de Texas. Sin embargo, en las semanas siguientes Reino Unido y Francia realizaron un trabajo de cabildeo en Texas para que, antes de que su congreso solicitara y aprobara la anexión, buscara una última negociación con México para el reconocimiento de su independencia; los intentos fueron infructuosos y Texas proclamó su anexión el 4 de julio.[9]

La invasión estadounidense

El ascenso al poder de James Polk (4 de marzo) y la anexión de Texas (4 de julio) en 1845, fueron el detonante para el apogeo y efervescencia de la vieja doctrina del «Destino manifiesto». Ambos sucesos exacerbaron las posturas reaccionarias de todo el país respecto al nacionalismo estadounidense, ya que no solo se trataba del supremacismo blanco, el fanatismo evangelista y la aristocracia esclavista del sur algodonero; los estados industriales y abolicionistas del norte también respondieron de manera asertiva a dichos eventos, pues para ambos polos, siempre opuestos, que un presidente comprometido con el expansionismo, lograra con éxito la llegada de Texas a la Unión, significa el punto de partida para, sin interferencias, apropiarse del resto de América. El ideal capitalista de los estados del norte, de tener litorales en los océanos de mayor tráfico comercial, teniendo en el camino múltiples recursos por explotar, estaba muy cerca y debían apoyar al presidente que aseguraba lo lograría.

En los meses siguientes una oleada de propaganda expansionista, con elementos racistas y belicistas, se diseminó por todo el país; esta no solo tenía origen político, pues periodistas, pastores evangélicos, artistas, escritores, líderes sociales y demás figuras influyentes de la opinión pública, se encargaron de difundir la idea de un "designio divino y obligación patriota" para conquistar por la fuerza la costa del Pacífico, y de ahí el hemisferio completo.

Las noticias del expansionismo belicista promovido en todo Estados Unidos, llegó a oídos del Reino Unido y México. La potencia europea que vivía el cenit de su imperio, no tenía interés en enfrascarse en una posible guerra con su excolonia, por lo que decidió esperar al escenario más probable, la invasión y despojo a México, para que un cansado Washington, prefiriera negociar por Oregón; en tanto México, con las mismas dificultades diplomáticas de la guerra con Texas (aislacionismo continental e indiferencia europea), decidió prepararse ante un escenario de invasión o subversión instigada en la Alta California y Nuevo México, como ocurrió con Texas.[9]

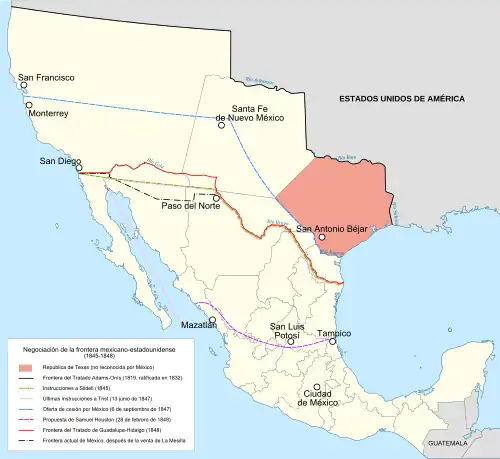

La primera estrategia de Polk para una casus belli que legitimara una invasión, era hacerse cargo de las fallidas disputas territoriales texanas con México (las mismas que el ex embajador Rejón en 1844 había evidenciado como falsas), para orillar a una invasión mexicana a Texas; la supuesta frontera texana en el Río Bravo, fue asumida como un tema legal del gobierno estadounidense y convocó a México a negociar. A pesar de la inestabilidad interna, el gobierno mexicano se rehusó, pues considera el tema fronterizo como innegociable al existir una separación y anexión ilegal.

Ante el fracaso de la provocación diplomática, Polk presionó al gobernador texano para desplazar tropas estatales a la franja de territorio en disputa, entre los ríos Nueces y Bravo, administrada en ese momento por el estado mexicano de Tamaulipas. Además envió un navío de guerra frente a las costas de Matamoros para provocar una reacción violenta de México; este último acto de provocación sucedió luego de que Polk fuera rechazado por enésima vez de una nueva "propuesta de paz", que consistía, con un descarado expansionismo, en una venta voluntaria de toda Alta California y Nuevo México para detener una posible guerra. Sin instancias internacionales a las cuales acudir, la diplomacia mexicana dejó el tema de la amenaza estadounidense en un asunto de política interna, es decir de defensa militar.

El 26 de mayo de 1846 tropas invasoras en la mencionada franja entre los ríos Bravo y Nueces, fueron emboscados por soldados mexicanos; esto desató la guerra entre ambos países. México enfrentó la invasión estadounidense entre 1846 y 1848; la superioridad numérica, armamentística y de disponibilidad de recursos, inclinó la balanza a favor de los estadounidenses. En contra de México no sólo jugaron los factores por inferioridad de capacidades para su defensa, sino la situación caótica en las disputas por el poder en la capital; también se añade la indiferencia de algunos estados para proveer la defensa nacional y las divisiones entre los combatientes.

Salvo la resistencia popular en el sur de California (Los Ángeles y San Diego), la rebelión indígena en Nuevo México, las guerrillas locales en Tabasco, Chihuahua, Coahuila, Michoacán, Jalisco y Durango, y los enfrentamientos del ejército en Nuevo León y la Ciudad de México (destacando la celebre defensa del Castillo de Chapultepec), no hubo mayor contención al avance invasor. Estados Unidos ocupó la capital el 14 de septiembre de 1847.[28][29][30]

El tratado de Guadalupe-Hidalgo

El gobierno mexicano quedó a cargo de Manuel de la Peña y Peña y se trasladó a Querétaro; el ejército de ocupación estaba al mando de Winfield Scott y el representante del presidente Polk que negociaría el fin de la guerra sería Nicholas P. Trist. La noticia de la ocupación de la Ciudad de México, fue recibida con júbilo por los fanáticos del expansionismo en todo Estados Unidos, sectores de los industriales estados del norte hicieron un llamado al gobierno de aprovechar la ocupación mexicana para una anexión total, y de esta manera abrir el camino de la expansión hacia el sur. Polk era partidario de esta idea, y dio indicaciones a Trist que esto fuera el punto culminante de la oferta estadounidense para el fin de la guerra, convencer a México de que una anexión total evitaría los efectos catastróficos de una anexión parcial; a esta postura dentro de los EE UU se le conoció como movimiento «All Mexico».

Sin embargo Polk encontró tres inesperados opositores a esta idea. Primero, el ejército estadounidense rechazó la postura de "conquistar" la totalidad del territorio, ante las dificultades que estaba viviendo el ejército de ocupación, no solo por la gran cantidad de recursos que se consumían para sostenerla; sino porque el proceso de pacificación implicaría combates muy largos en una campaña de guerra de guerrillas en las zonas más pobladas del país, como el Bajío, el Occidente y el Valle de México; ocupar la península de Yucatán (incluso incontrolable para el gobierno mexicano), significaba tener una segunda frontera al sur con una posesión británica (Honduras Británica), lo que era estratégicamente arriesgado. El segundo opositor fue el congreso, ante el enorme peso de redistribuir el equilibrio de fuerzas del Compromiso de Misuri, en un territorio, que si bien era similar al de la Luisiana francesa de 1803, tenía siete millones más de habitantes.

Dentro del mismo congreso surgió una sorpresiva tercera oposición a la anexión total; la opinión pública de los sectores más reaccionarios del sur y de algunos estados norteños, que a través de sus representantes hicieron sentir el recelo de los fanáticos racistas del «destino manifiesto»; estos veían una incompatibilidad cultural en la posibilidad de otorgar la ciudadanía a siete y medio millones de mexicanos, quienes en su mayoría eran mestizos o indígenas, practicaban la religión católica y hablaban español; un choque cultural que el racismo estructural estadounidense no deseaba, pues creían que el destino manifiesto solo debía incluir a la población blanca.[9]

Para evitar una división entre el consenso expansionista que Polk había logrado tras su elección, cambió su postura e indicó a Trist, que abriera la oferta estadounidense en el punto más alto y costoso posible para México, para obligarlo a negociar la ambición original de la invasión, solo acceder al norte extremo del país.

Las negociaciones iniciaron a finales de 1847, encabezadas por el propio Manuel de la Peña y Peña, quien solicitó licencia al cargo de presidente para liderar el equipo diplomático que acordará el final de la ocupación. La primera oferta estadounidense, tal como lo había indicado Polk, era la más dura para México, esta fue ceder la totalidad de los territorios al norte del centro del país, es decir, no solo el septentrión (Alta California y Nuevo México), sino también la península de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Durango, Zacatecas (que en ese momento incluía a Aguascalientes) y San Luis Potosí. La contraoferta mexicana fue establecer el «status quo» de 1845, al considerar que la causa de la guerra había sido la anexión de Texas, por lo que ofrecía reconocer la plena soberanía estadounidense sobre Texas a cambio de la paz y dejar las fronteras restantes a su estado original.

La segunda propuesta estadounidense fue ligeramente menor, al ya solo considerar la península de Baja California, toda la cuenca del Río Bravo a ambos lados (Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas) y desde luego Alta California y Nuevo México, además de Sonora. La segunda contraoferta mexicana era conservar la frontera original de Texas y ceder solo la mitad del septentrión, trazando una línea recta, conservando Santa Fe (que quedaría como ciudad fronteriza), Los Ángeles, San Diego y la capital californiana Monterrey (que también sería fronteriza); en esta propuesta México cedía la codiciada Bahía de San Francisco.

La tercera oferta estadounidense, era situar la frontera en el río Bravo hasta el límite terrestre de Chihuahua, y de ahí en línea recta hasta topar con la desembocadura del río Colorado, adjudicándose aun el septentrión y la península de Baja California. En este punto se trabaron las negociaciones, pues Trist, político moderado, estaba enterado del descrédito de la invasión en algunos de los centros urbanos estadounidenses y de las esporádicas escaramuzas mexicanas; apelando a un sentido de responsabilidad diplomática, el representante estadounidense ofreció a México rehacer una propuesta que les beneficiara de mejor manera. Enterado del desacato, Polk lo destituyó, sin embargo, la falta de tiempo y consenso para nombrar un sucesor, le permite al diplomático quedarse hasta el final de la negociación.

Antes de regresar a la presidencia de la república, Manuel de la Peña, concluyó su participación en el equipo negociador, ampliando las solicitudes de México, no contempladas por Estados Unidos, como el respeto a los derechos de propiedad, garantías de seguridad y libertades civiles para los 30 000 mexicanos que aún vivían en la región; la única petición política no conseguida por México, fue la declaratoria de territorio libre para Alta California y Nuevo México, aunque posteriormente cuando California se convirtió en estado, lo hizo como abolicionista.

El 2 de febrero de 1848 se firmó el Tratado de Guadalupe-Hidalgo, por el cual se entregó más de la mitad del territorio nacional a los Estados Unidos (los actuales estados de California, Arizona, Nuevo México, Nevada y Utah; y porciones de Colorado, Oklahoma, Kansas y Wyoming).[31][9][n. 1]

Diplomacia y consolidación del estado nación

Secuelas de la crisis existencial

Las consecuencias internas del despojo territorial a México solo acrecentaron la característica inestabilidad de las primeras décadas de vida independiente; pero en el exterior, a pesar de la displicencia con la que el mundo tomó la derrota mexicana, se produjeron reacciones del golpe geopolítico que significó la primera guerra expansionista que un país no europeo había gestado en siglos, y que desde luego significaba un reacomodo del orden internacional.

La política exterior mexicana sufrió un reinicio, pues debía trabajar nuevamente para consolidar la noción internacional de su soberanía. Debía evitar la visión de un estado condenado a la repartición como le ocurrió a Polonia en el Congreso de Viena de 1815, o uno destinado al tutelaje e injerencia de potencias y vecinos, como lo sufrían en ese momento China o Paraguay. La derrota en la guerra podría incentivar al Reino Unido a tomar la península de Yucatán o el istmo de Tehuantepec, o podía aprovechar Guatemala para arrebatar el Soconusco, e incluso hacer que España retomara el intento de instaurar una monarquía vasalla, como cuando su embajador instigó el golpe de estado de Mariano Paredes y Arrillaga en 1845.[15]

La postura racista de Estados Unidos que evitó la absorción completa de México, fue un hecho que despertó reacciones ambivalentes en ambos lados del Atlántico. En el resto de América, veían en esto, la imposibilidad de que sus territorios fueran anexionados en una guerra invasiva; aunque también significa, que el imperialismo estadounidense se centraría en la injerencia y expoliación de recursos naturales. Para las potencias europeas, la lectura del nativismo estadounidense para no expandirse por el continente, significa que no tendrían un imperio transcontinental como el Imperio Ruso o el Imperio Otomano, que les compitiera o amenazara directamente en sus colonias, pero también simbolizaba que el colonialismo estadounidense intervendrá en naciones soberanas en las que ya había intereses europeos.[13][12][10][11]

En Estados Unidos, el despojo a México movió con rapidez los acontecimientos deseados en el afán expansionista. En 1848, cuando aún no se firmaba el tratado de cesión mexicana, se desató la fiebre del oro de California, oleadas de exploradores, comerciantes, migrantes y mineros de todo el país, y de varias regiones del mundo, aumentaron sustancialmente la población en menos de dos años, generando la cifra y capacidad socioeconómica necesaria para constituirse como estado en 1850, aunque solo con una fracción del territorio de la antigua Alta California. También en 1848 consiguió la partición definitiva del Territorio de Oregón con los británicos, delimitando su parte al sur del paralelo 49. La conquista definitiva de la costa del Pacífico, fue aprovechada de mejor manera por los industriales del medio oeste y la costa norte del Atlantico, estados abolicionistas que llevaron los recursos necesarios para la industrialización de la zona y la habilitación de los codiciados puertos que dan hacia Asia.

Tal como se había previsto en Europa y México, todo lo anterior, no solo produjo un desequilibrio del Compromiso de Misuri, sino que lo vuelve obsoleto; los estados esclavistas carecían de recursos para avanzar hasta el lejano oeste, y la deseada expansión que sus sectores reaccionarios habían impulsado, ahora se volvía en su contra, pues el recelo contra los estados abolicionistas se acrecentó. Los esclavistas lograron cancelar el antiguo pacto y reemplazarlo con la Ley de Kansas-Nebraska, mediante la cual los nuevos estados no estarían sujetos a un sistema por la paridad marcada desde 1820, sino que se podrían convocar a votaciones para establecer o no la esclavitud.

La estrategia imperial de Estados Unidos sobre América, ya no contemplaba una invasión masiva como México, sino la intervención paulatina o la compraventa; tenía tres principales objetivos: la compra de Cuba o Puerto Rico; la construcción de un canal interoceánico ya fuera en el istmo de Panamá, el istmo de Tehuantepec o el Istmo de Rivas; y alcanzar posiciones en las lejanas islas de Oceanía y Asia.

El despojo a México ya había alertado a las potencias europeas, pero la expedición del Comodoro Perry en 1854, que mediante el uso de la fuerza obligó a Japón a abandonar su histórico aislamiento para abrir sus puertos al comercio, definió la política europea sobre el crecimiento de Estados Unidos. Reino Unido y Francia, que habían iniciado una tímida alianza en Europa, aseguraron sus posiciones en todo el mundo de manera coordinada para detener el avance estadounidense; sin embargo la mejor manera de enfrentarlo, era con un vecino fuerte que lo contuviera o incluso le hiciera competencia.[9]

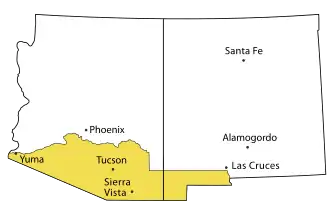

La Mesilla y el Istmo

Todo el contexto internacional mencionado volvería a tener efectos en México. A principios de los años 1850, industriales y comerciantes asentados en Texas, plantearon la construcción de un ferrocarril entre El Paso y San Diego; el proyecto se complicaba y aumentaba el costo porque la ruta debía pasar por las montañas del extremo sur del Territorio de Nuevo México; sin embargo existía un valle propicio para el paso del ferrocarril al sur de la cuenca del Río Gila. No obstante, la zona conocida como «La Mesilla», era parte de los estados de Sonora y Chihuahua, de hecho el río Gila, estaba marcado como frontera entre ambos países por el tratado de Guadalupe-Hidalgo; en esta planicie se ubicaban poblaciones importantes de Sonora como Yuma y Tucson. Uno de los industriales interesado en la zona, el esclavista James Gadsden, fue enviado por el presidente Franklin Pierce para negociar la compra de dicho territorio, pero bajo las mismas indicaciones que Polk le había dado a Trist años atrás, iniciar con la oferta más costosa para México.

La primera oferta de Gadsden era en realidad la exigencia de concretar el plan original de la ocupación de 1848, es decir los estados de la antigua Aridoamérica y la península de Baja California. La dictadura de Antonio López de Santa Anna, a pesar de la apremiante situación económica, no la aceptó, y guio las conversaciones a través de contra ofertas para evitar mayores pérdidas. El 24 de junio de 1853 se concretó la venta de La Mesilla y quedaron marcadas las fronteras definitivas con Estados Unidos.

La amenaza a la soberanía e integridad territorial del país, no había desaparecido con la pérdida de la mitad de territorio; durante la década de 1850, incursiones ilegales de filibusteros estadounidenses e intromisiones de banqueros o empresarios europeos en política interna, se volvieron comunes.

El 1850 Estados Unidos y Reino Unido firmaron un acuerdo de neutralidad en la disputa por los tres istmos americanos, y dejar a discreción de cada potencia en donde construir un canal interoceánico; esto se convirtió en una acción intervencionista pues abiertamente plantea el violar la soberanía de México, Nicaragua o la República de la Nueva Granada. En el caso de México, en 1842 ya se había otorgado una concesión a una compañía británica para la exploración del Istmo de Tehuantepec, la empresa abandonó el país en 1846 por la invasión estadounidense, pero no había suspendido el contrato. No obstante el acuerdo entre las dos potencias, dio vía libre a los EE. UU. para negociar por la región mexicana.[9][13]

La política exterior en la Guerra de Reforma

Cuatro acontecimientos vinculados al exterior sobresalieron en el periodo convulso que hubo entre la Revolución de Ayutla de 1854 y la Guerra de Reforma entre 1858 y 1860:

La promulgación de la Constitución de 1857 y las Leyes de Reforma que la acompañaron, transformaron la estructura sociopolítica heredada del virreinato, teniendo como uno de sus pilares el establecimiento de un estado laico que separa a la iglesia de las estructuras de gobierno y económicas del país. En Europa un fenómeno similar se había vivido con las revoluciones de 1848, por lo que la reacción fue similar de parte de la Santa Sede para México. Los obispos mexicanos recibieron instrucciones de movilizar la influencia de la curia local para sabotear la aplicación del nuevo orden jurídico; las indicaciones, venidas directamente del Papa Pío IX, eran instrumentalizadas por el nuncio apostólico Luigi Clementi. La condena del soberano de los Estados Pontificios a las leyes mexicanas y las intromisiones de Clementi, derivaron en la expulsión de este, y el rompimiento de lazos con la Santa Sede el 12 de enero de 1861.

Desde la instauración del régimen liberal en 1855, se volvió una práctica común el que embajadores y cónsules mexicanos en Europa, partidarios del conservadurismo, intrigaran en las cortes europeas para gestionar actos de intervención extranjera. Uno de ellos, José Manuel Hidalgo se entrevistó en 1856 con la emperatriz francesa Eugenia de Montijo para proponer un protectorado francés sobre México. Durante la guerra de reforma, esta afinidad del cuerpo diplomático mexicano con el conservadurismo, le permitió a los presidentes del Plan de Tacubaya (paralelos al gobierno constitucional de Benito Juárez) contar con representatividad exterior, si bien ningún gobierno los reconoció, si eran en la práctica con quienes se establecen lazos diplomáticos.

Los acontecimientos de la guerra de reforma, produjeron la primera salida de un gobernante mexicano al extranjero. Benito Juárez fue el primer presidente, en ejercicio del cargo, que salió del territorio nacional. Esto lo hizo entre los días 11 de abril y 4 de mayo de 1858; Zarpó del puerto de Manzanillo con rumbo a Ciudad de Panamá (entonces parte de la República de la Nueva Granada), donde llegó el 18 de abril; el 19 de abril partió hacia La Habana (capital de la entonces Provincia de Cuba, aún integrante del Imperio Español), llegando el día 22; tres días más tarde embarcó con dirección a Nueva Orleans, Estados Unidos, arribando el 28 de abril. Finalmente el 1 de marzo regresó para arribar definitivamente a Veracruz el 4 de mayo. Pero esto no fue de ninguna manera un viaje oficial; se trató de la huida de las autoridades reconocidas por los liberales en el contexto de la guerra de Reforma. Situación de constante movilidad que tenía el presidente desde el inicio del conflicto, y por la que se vio en la necesidad de abandonar el territorio nacional por dos razones estratégicas: el avance de las tropas conservadoras sobre Guadalajara (donde había ubicado su gobierno); y tomar posesión del puerto de Veracruz, principal puerto de abastecimiento del país, y clave para la derrota conservadora. Pero al no poder avanzar por tierra, tuvo que hacerlo por mar a través de las tres escalas mencionadas.[32]

El evento más significativo del periodo, fue producto de la coyuntura bélica; el gobierno de Benito Juárez establecido en Veracruz, se encontraba al límite de sus capacidades para sostener la guerra. Esto fue aprovechado por el gobierno de James Buchanan, enviando una comisión encabezada por Robert Milligan McLane, para negociar el desconocimiento de los gobiernos conservadores, y la entrega de armas, provisiones y recursos al ejército leal a Juárez, a cambio de conceder los derechos sobre un futuro canal interoceánico en el istmo de Tehuantepec. Las negociaciones, encabezadas por Melchor Ocampo derivaron en el conocido Tratado McLane-Ocampo, que garantiza el tránsito a perpetuidad de ciudadanos, bienes y recursos estadounidenses a través de la mencionada zona.

El gobierno conservador que retenía la Ciudad de México, enterado del asunto, divulgó la noticia acusando traición a la patria del presidente liberal Juárez, asegurando que el acuerdo era una nueva cesión de territorio, y que se establece un protectorado estadounidense en suelo nacional. Sin embargo, aunque en las primeras negociaciones, en efecto se pedía la cesión del istmo y de la península de Baja California, fue el propio Benito Juárez quien se negó, además de que nunca existió la intención de solicitar un protectorado y mucho menos una intervención militar. Ocampo consiguió que Estados Unidos cediera en diversos puntos, por ejemplo se prohibió el tránsito libre de militares y autoridades, y se excluyó el tema del canal interoceánico. No obstante a pesar de su firma el 14 de diciembre de 1859, nunca entró en vigor, pues en México no había poder legislativo estable que lo ratificara, y el propio Senado de los Estados Unidos lo rechazó en 1860.[33]

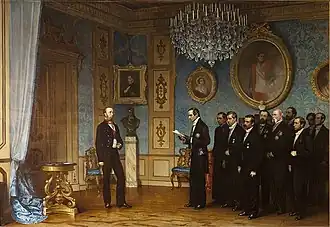

La Convención de la Soledad

La Revolución francesa de 1848 que había instaurado la II República, devino en una nueva restauración monárquica en 1852, cuando el presidente Carlos Luis Napoleón Bonaparte (sobrino de Napoléon Bonaparte) proclamó el II Imperio y se hizo coronar Napoleón III. Una vez en el trono dio impulso a una política colonial expansionista; para este momento el imperio colonial francés era meramente representativo, las pequeñas colonias insulares y costeras que tenía en los cinco continentes desde el siglo XVII, servían como bases comerciales y militares, así como punto de control e injerencia sobre estados soberanos, especialmente en África y Asia.

Salvo las experiencias fallidas de Nueva Francia y Luisiana, el interés francés se centraba en Europa y la influencia intercontinental; no obstante la revolución industrial, el crecimiento en Europa de Austria, Prusia y Rusia, así como el surgimiento de Estados Unidos, volvía indispensable una expansión territorial similar al Imperio británico para sostener su poderío y economía. En el nuevo imperialismo napoleónico estaba contemplado establecer colonias extensas en África y Asia; pero en América, a propuesta de la emperatriz Eugenia de Montijo, se planeaba la construcción de un estado vasallo, impulsado por el poder francés para hacer frente a los EE. UU.

Al mismo tiempo se concibió una ideología sociopolítica que plantea la vinculación de los pueblos que comparten el legado cultural romanizado o latino con Europa; es decir las lenguas o idiomas derivadas del latín, la religión católica y la cultura sincrética forjada en América. Estos elementos en efecto estaban vigentes en Hispanoamérica y Brasil, pero Francia nunca tuvo presencia en dicha región, su legado más fuerte reside en Haití y la zona de Quebec en la antigua Canadá francesa. Varios sectores de la historiografía plantean esta concepción como el nacimiento del término América Latina o Latinoamérica; y que sería el fundamentado con el que Francia se acercaria a la región para convencerlos de una unión política cultural frente al modelo anglosajón, protestante y homogéneo de Estados Unidos.

El 17 de julio de 1861 el gobierno mexicano decretó la suspensión provisional de los pagos de deuda pública de todo tipo; eso incluye los préstamos internacionales; el decreto responde a la caótica situación financiera después de la guerra. A pesar de que el gobierno comunicó los plazos y condiciones a los prestamistas, estos exigieron el cumplimiento de los pagos. El 25 de julio, Francia y Reino Unido rompieron relaciones con México. En los siguientes meses España se unió a las reclamaciones, mientras Francia aprovechaba la situación para hacer insinuaciones de un cobro forzado por la vía armada. El 31 de octubre España, Reino Unido y Francia, firmaron la Convención de Londres, mediante la cual se formó la «Alianza Tripartita», que estaría compuesta por una flota naval conjunta que se asentará en el puerto de Veracruz, no obstante el acuerdo no implicaba la invasión u ocupación de ningún territorio mexicano, ni la interferencia en su gobierno; la fuerza naval llevaría consigo a tres ministros plenipotenciarios, uno por cada país, para negociar los términos del cumplimiento de pagos por parte de México. El 17 de diciembre de 1861, las flota conjunta llegó a Veracruz.[13]