Ética económica

.png)

La ética económica es la combinación de la Economía y la Ética para predecir, analizar y modelar los fenómenos económicos.

Estrictamente, la Ética es la rama de la filosofía que estudia la conducta humana respecto a lo bueno y lo malo (el lenguaje coloquial tiende a emplear indistintamente "ética" y "moral"). Por tanto, la ética económica estudia la conducta humana respecto a lo bueno y lo malo cuando esta conducta tiene implicaciones económicas.

Puede resumirse como los prerrequisitos y fundamentos morales de los sistemas económicos. Hay un primer ejemplo de esta visión en el filósofo griego Aristóteles, cuya Ética a Nicómaco describe la conexión entre los principios económicos de entonces y la consideración de la justicia.[1]

Una disciplina muy relacionada es la Economía moral, que estudia los aspectos morales de la actividad económica más que los materiales. Asimismo, dentro de la ética económica se encuentra la ética de los negocios.

La literatura académica sobre ética económica es extensa y cita la ley natural y la ley religiosa como influencias en las reglas de la economía.[2] El modelo de una economía moral (basada en principios morales) difiere de los modelos económicos conductuales.[3] La creación, la aplicación y los beneficiarios de los modelos económicos presentan un trilema cuando se considera la ética.[4] Estas ideas, junto con el supuesto de racionalidad en la economía, crean un vínculo entre la economía y la ética.

Historia

Antigüedad

India

El antiguo pensamiento económico de la India giraba en torno a la interacción entre la felicidad, la moral y los valores económicos, reconociendo su papel colectivo en la configuración de la existencia humana.[1] Los principios fundamentales de los libros sagrados hinduistas, los Upanishads —unidad trascendental, unicidad y estabilidad— surgen de esta relación filosófica.[2] La antigua filosofía india también demuestra una comprensión temprana de varios conceptos económicos modernos, como la regulación de la demanda cuando supera la oferta para prevenir el desorden social. Esto se logró enfatizando que la verdadera felicidad provenía de la riqueza no material, reflejando el principio de Alfred Marshall sobre la insaciabilidad de los deseos.[1]

El Rigveda reconoce la desigualdad económica en el capítulo 10, al afirmar: «Las riquezas del generoso nunca se agotan, mientras que quien no las da no encuentra consuelo en ellas». Esto sugiere que la acumulación de riqueza no se consideraba intrínsecamente mala; el pecado consistía en acapararla.[1] De manera similar, el Artha-shastra estableció leyes que promueven la eficiencia económica dentro de un marco moral. Su autor, Kautilia, argumentó que el desarrollo de infraestructura (principalmente responsabilidad del rey) era un motor clave del crecimiento económico, siempre que se llevara a cabo de una manera moralmente correcta.0lasma conversaciones reales o ficticias que tuvo con estos personajes), argumentaba que vivir correctamente implica gratificar todos los deseos a través del coraje y la practicidad, abogando por la satisfacción desenfrenada de los propios apetitos.

Esta postura chocaba con las situaciones de escasez y excesivo consumo que se dan en la vida real. La división del trabajo surgió como una solución, donde los individuos se concentraban en sus funciones más productivas para satisfacer eficientemente las necesidades básicas de todo el grupo en el que vivían, como alimento, ropa y vivienda, maximizando así la utilidad.[5]

En el Económico (en griego antiguo el oikonomikós era la administración de la casa)[6] de Jenofonte, inspirado en los ideales socráticos, se centra en comprender el uso adecuado del dinero y la propiedad en vez de simplemente adquirir riqueza para beneficio personal. Esta obra subraya la importancia del conocimiento y la virtud en las actividades económicas, en consonancia con la noción de que la virtud es una forma de conocimiento esencial para una gestión eficaz del hogar.[7]

Edad media

La religión estaba en el centro de la vida económica durante la Edad Media, por lo que los teólogos de la época utilizaban inferencias de sus respectivas enseñanzas morales para responder preguntas económicas y alcanzar objetivos económicos.[8] Este planteamiento también fue adoptado por los filósofos durante la Ilustración.[8] La Iglesia Católica Romana alteró su interpretación doctrinal de la validez del matrimonio, entre otras motivaciones, para evitar que la competencia amenazara su posición monopolística en el mercado.[9] La usura o los préstamos con altos intereses eran vistos por la Iglesia como inmorales, valorándose la justicia por encima de la eficiencia económica.[9] Por ello la Iglesia propició leyes que prohibían a sus fieles practicar la usura. Eso dejó el negocio de prestar dinero en manos de practicantes de otras religiones.

La transición de un estilo de vida agrario al comercio monetario en Israel condujo a la adopción del interés al prestar y tomar prestado dinero, ya que no estaba prohibido directamente en la Torá, bajo el ideal "que tu hermano viva contigo".[10]

El desarrollo económico en la Edad Media dependía en parte de las prácticas morales de los comerciantes,[11] basadas en la transformación del modo en que la sociedad medieval entendía la economía de la propiedad y la posesión.[12] El Islam apoyó esta ética antiascética en el papel de los comerciantes, dada su enseñanza de que la salvación deriva de la moderación más que de la abstinencia en tales asuntos.[13]

Economía clásica

La teoría del valor-trabajo sostiene que el trabajo es la fuente de todo valor económico.[14] La distinción entre "esclavos asalariados" y "esclavos auténticos" en esta teoría, siendo ambos considerados mercancías, se basa en el principio moral de que los esclavos asalariados ofrecen voluntariamente su fuerza de trabajo a un comprador por un precio negociado, mientras que los esclavos auténticos, según Karl Marx, se ven obligados a entregar su fuerza de trabajo a cambio de nada, aunque eso sí, su propietario los alimenta y les da cobijo, como haría con animales de granja.[14]

El mercantilismo, aunque defendido por la economía clásica, se considera moralmente ambiguo en la literatura académica, porque propugna beneficiar al propio país perjudicando a los vecinos. Adam Smith, autor de la teoría del valor-trabajo, señaló que la política económica nacional favorecía los intereses de los productores a expensas de los consumidores, puesto que los bienes producidos nacionalmente estaban sujetos a una alta inflación.[15] La competencia entre los hogares nacionales y los especuladores extranjeros también condujo a una balanza comercial desfavorable del Reino Unido, donde vivía Adam Smith, es decir, a un aumento de los déficits por cuenta corriente de la balanza de pagos.[16]

Los escritores y comentaristas de la época emplearon el consejo moral de Aristóteles para resolver este dilema económico.[16]

Economía neoclásica

La moral propugnada por Adam Smith fundó la cosmovisión neoclásica en economía, que afirma que la búsqueda de la felicidad es el propósito último de la vida y que el concepto de homo œconomicus describe el comportamiento fundamental del agente económico.[17]

Una suposición como la de que los individuos son egoístas y racionales ha implicado la exención de la ética colectiva.[17] En la elección racional y la adopción del atomismo newtoniano por parte de la economía neoclásica no se tienen en cuenta muchos comportamientos del consumidor, lo que significa que, a menudo, no se pueden explicar.[18] El papel de la moral colectiva en las preferencias del consumidor no puede explicarse mediante la economía neoclásica.[19] Esto dificulta aplicar la curva de demanda (una herramienta analítica clave) a los fenómenos económicos reales.[18]

Historia contemporánea

Según John Maynard Keynes, la completa integración de la ética y la economía depende de la tasa de desarrollo económico.[20] Los economistas han podido agregar las preferencias de los agentes, bajo el supuesto del homo economicus, a través de la fusión de la ética utilitarista y el institucionalismo (comprensión de la sociedad a través de sus instituciones).[19] Keynes se apartó de la visión atomista de la economía neoclásica con su perspectiva totalitaria de la economía global, dado que «el todo no es igual a la suma de sus partes... los supuestos de un continuo uniforme y homogéneo no se cumplen».[21] Esto reforzó su idea de que un estado socioeconómico inmoral (que no debe ser) es evidente cuando la economía está por debajo del pleno empleo, para lo cual Keynes propuso el gasto productivo como un mecanismo para devolver la economía al pleno empleo, que es la situación deseable.[19]

Influencias

Religión

El Antiguo Testamento de la Biblia sirvió como fuente de la moral en las prácticas económicas antiguas (el Libro dictaba lo que estaba bien y lo que estaba mal). El envilecimiento de la moneda (acuñarla con menos oro o plata) estaba prohibido debido a su naturaleza fraudulenta y sus consecuencias económicas negativas, las cuales eran castigadas según Ezequiel 22:18-22, Isaías 1:25 y Proverbios 25:4-5.[22] Las relaciones entre la literatura económica y la religiosa fueron fundadas por el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Santiago 1:27 afirma que «cuidar de los huérfanos y de las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo constituye un culto puro y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre», lo que apoya el argumento académico de que el objetivo del proceso económico es perfeccionar la personalidad.[23]

El concepto de valoración del capital humano[24] es evidente en el Talmud.[2] La idea del coste de oportunidad se basa en el concepto " S'kbar B'telio " (que literalmente significa "tiempo perdido") de la literatura talmúdica. En el antiguo Israel, a un rabino no se le debía pagar por su trabajo, ya que implicaría que se estaba beneficiando de la predicación e interpretación de la palabra de Dios, pero se le compensaba de otra manera por el trabajo realizado como rabino como un medio de supervivencia, dado que no estaba involucrado en ninguna otra profesión.[2]

El Corán y la Sunna han guiado la práctica económica islámica durante siglos. Por ejemplo, el Corán prohíbe la ribā como parte de su objetivo de erradicar el préstamo a interés para evitar que las instituciones financieras que operan bajo la guía de la economía islámica obtengan ganancias monopolísticas.[25] El azaque (la obligación de limosna, uno de los 5 pilares del Islam) es en sí mismo un sistema de redistribución de la riqueza. El Corán especifica que está destinado únicamente a los pobres, los necesitados, los administradores del azaque, aquellos cuyos corazones deben ser reconciliados, aquellos en esclavitud, aquellos agobiados por las deudas, aquellos que luchan por la causa de Dios y el viajero.[26] En esta enseñanza se ejercita el uso de Planes de Préstamos para Pensiones (PLS) y otros esquemas de microfinanzas a través de la inclusión del programa de microfinanzas Hodeibah en Yemen y las iniciativas Murabahah del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)en Jabal al-Hoss, Siria.[27]

Cultura

La ética económica intenta incorporar motivos morales y culturales para superar una limitación de la economíaː la toma de decisiones humanas no está dictada únicamente por la racionalidad.[28] De esta forma se consigue una teoría más completa de la acción humana.[20] La cultura académica ha aumentado el interés en la ética económica como disciplina. Esto ha llevado a una mayor conciencia de las externalidades culturales de las acciones de los agentes económicos, así como a una separación limitada entre las esferas de la cultura, lo que ha impulsado una mayor investigación sobre la responsabilidad moral de estos agentes.[20]

Por ejemplo, una limitación de representar únicamente el valor instrumental de una obra de arte es que puede no tener en cuenta su valor intrínseco.[29] Las obras de arte también también pueden considerarse un bien público, precisamente debido a este valor intrínseco, dado su potencial para contribuir a la identidad nacional e instruir a la gente sobre su temática.[29]

El valor intrínseco también se puede cuantificar, independientemente de que provenga o no de los hechos a los que la obra de arte está asociada.[30][31]

Aplicación a metodologías económicas

Economía experimental

.png)

El desarrollo de la economía experimental a finales del siglo XX creó una oportunidad para verificar empíricamente la existencia de una ética normativa en la economía (esta ética normativa se contrapone a la ética descriptiva).[32] Vernon L. Smith y sus colegas descubrieron numerosos casos que pueden describir decisiones económicas bajo el velo de la ignorancia.[32] Las conclusiones de los siguientes experimentos económicos indican que los agentes económicos utilizan la ética normativa al tomar decisiones y, al mismo tiempo, buscan maximizar sus beneficios (no siempre es posible conseguir ambas cosas a la vez).[33] Por ejemplo, en experimentos sobre la honradez, se predice que se mentirá cuando aumenten estos beneficios, pero los resultados contradicen esta predicción.[33]

También se ha descubierto que las personas emplean la "regla 50/50" para dividir algo independientemente de la distribución de poder en el proceso de toma de decisiones.[32]

Los estudios económicos experimentales han identificado el altruismo como un ejemplo de comportamiento racional.[32] La ausencia de una explicación para tal comportamiento indica una contradicción en la economía experimental, porque considera la moral como un factor a la vez endógeno y exógeno (y no puede serː o es una cosa o es la otra).[33] Es necesario investigar la viabilidad de la teoría normativa como explicación del razonamiento moral, y centrar el diseño experimental en comprobar si los agentes económicos, en las condiciones asumidas por la teoría, deciden lo que predice la teoría.[34] Esto se da porque, en el mundo real, bajo el velo de la ignorancia, los agentes pueden ser "no tuistas" (non-tuist, interesados solo en sí mismos) como sugiere la teoría.[34]

Economía del comportamiento

La ética está muy presente en la economía conductual, dada su preocupación por la agencia humana en su objetivo de rectificar los déficits morales encontrados en la economía neoclásica, es decir, su falta de dimensión moral y de preocupaciones normativas.[17] La incorporación de la ética de las virtudes a la economía conductual ha facilitado el desarrollo de teorías que intentan describir las muchas anomalías que se observan en la forma en que los agentes económicos toman decisiones (anomalías en el sentido de que no se comportan de forma perfectamente racional, cuando la teoría los presupone racionales).[17]

Las preocupaciones normativas en economía pueden compensar la aplicabilidad de los modelos económicos conductuales a los fenómenos económicos reales. La mayoría de los modelos económicos conductuales suponen que las preferencias cambian de forma endógena, lo que significa que existen numerosas decisiones posibles aplicables a un escenario dado, cada una con un valor moral. Por lo tanto, es necesario ser cauteloso al considerar el estado del bienestar como el valor moral más alto en economía, como se conjetura en la literatura académica.[35] Como resultado, la metodología también emplea la ética del orden (cumplimiento de las normas y cooperación en beneficio del bien común)[36] al asumir que el progreso en la moralidad y el progreso en las instituciones económicas son simultáneos, dado que el comportamiento sólo puede entenderse en un marco institucional.[17]

Pueden darse complicaciones al aplicar inferencias normativas con investigación empírica a la economía del comportamiento, ya que hay una diferencia fundamental entre las proposiciones y las inferencias, tanto las descriptivas como las prescriptivas.[17] Por ejemplo, el argumento contra el uso de incentivos, según el cual éstos fuerzan ciertas conductas en los individuos y los convencen de no tener en cuenta el riesgo, es una proposición descriptiva que los experimentos posteriores no demuestran.[37]

Aplicación a las subdisciplinas económicas

Economía ambiental

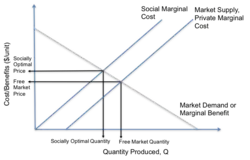

El bienestar se maximiza en los modelos económicos ambientales cuando los agentes económicos actúan de acuerdo con la hipótesis del homo economicus.[38] Esto crea la posibilidad de que los agentes económicos compensen el desarrollo sostenible por sus intereses privados, dado que el homo economicus está restringido a la racionalidad.[38]

Las políticas sobre el calentamiento global resultan de la inferencia de que la economía ambiental está sujeta a consideraciones morales.[39] La economía del cambio climático, por ejemplo, es inseparable de la ética social.[40] La idea de que individuos e instituciones colaboren en el ámbito público, como reflejo del homo politicus, se considera un comportamiento moralmente apropiado.[38]

Un problema moral asociado con la subdisciplina del descuento es que los consumidores valoran el presente más que el futuro, lo que tiene implicaciones para la equidad intergeneracional.[41] El descuento en el análisis costo-beneficio marginal, que los economistas consideran un predictor del comportamiento humano,[41] es limitado en lo que respecta al riesgo y la incertidumbre futuros.[39] El uso de medidas monetarias en la economía ambiental se basa en la instrumentalización de las cosas naturales, lo cual es inexacto en el caso de que sean intrínsecamente valiosas.[40] Otras relaciones y roles entre generaciones pueden dilucidarse mediante la adopción de ciertas reglas morales.

La Comisión Brundtland, por ejemplo, define el desarrollo sostenible como aquel que satisface las necesidades presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para hacerlo,[42] lo cual es un principio libertario.[43] Bajo el libertarismo, no se realiza ninguna redistribución del bienestar a menos que todas las generaciones se beneficien o no se vean afectadas.[41]

Economía política

La economía política (distinta de la política económica) es una disciplina basada fundamentalmente en el protocolo normativo, centrándose en las necesidades de la economía en su conjunto mediante el análisis del papel de los agentes, las instituciones y los mercados, así como el comportamiento socialmente óptimo.[44] Históricamente, para cada entorno, se ha utilizado la moral dominante en ese momento en ese entorno para discernir la distribución de estos roles y responsabilidades, dado que la mayoría de los problemas económicos derivaban de que los agentes económicos incumplían dichos roles.[45] La transición desde dicha utilización a la ética kantiana, más general, así como el surgimiento de las fuerzas del mercado y el derecho de la competencia, sometieron los valores morales y políticos de la economía moral al juicio racional.[45]

La ética económica sigue teniendo una influencia sustancial en la economía política debido a su naturaleza argumentativa, evidente en la literatura relativa a las respuestas gubernamentales a la crisis financiera de 2008. Una propuesta sostiene que, dado la crisis se contagió a través de distintos sistemas financieros nacionales, las futuras respuestas regulatorias globales deberían basarse en el principio de justicia distributiva.[46] La regulación de casos particulares de innovación financiera, si bien no considera las críticas al sistema financiero global, normaliza las percepciones sobre la distribución del poder en el sistema, de manera que reduce las oportunidades de los agentes para cuestionar la moralidad de dichos casos.[46]

Economía del desarrollo

La relación entre ética y economía ha definido el objetivo de la economía del desarrollo.[47] La idea de que la calidad de vida de una persona está determinada por su capacidad de llevar una vida valiosa ha fundado la economía del desarrollo como mecanismo para expandir dicha capacidad.[47] Esta idea es la base de la relación conceptual entre la economía del desarrollo y la economía del bienestar como disciplina ética.

Esta relación es objeto de debate en la literatura académica.[47] El discurso se basa en la noción de que ciertas herramientas de la economía del bienestar, en particular el criterio de elección, no implican juicios de valor y son paretianas, dado que no se consideran las perspectivas colectivas de utilidad.[48]

Existen numerosas cuestiones morales complejas asociadas con algunos métodos empleados por la economía del desarrollo, concretamente el experimento de campo aleatorio. Por ejemplo, la aleatorización beneficia a algunas personas y perjudica a otras, lo cual es racional bajo supuestos estadísticos y al mismo tiempo una cuestión moral deontológica.[49] También hay implicaciones morales en el cálculo, la naturaleza del consentimiento, la instrumentalización, la rendición de cuentas y el papel de la intervención extranjera en este enfoque experimental.[49]

Economía de la salud

En la economía de la salud, la asignación eficiente de recursos sanitarios para aumentar el nivel promedio de utilidad se puede considerar moralmente preferible a maximizar el bienestar.[50] Bajo este enfoque de maximización de la utilidad se hace evidente una dicotomía entre la salud del individuo y su libertad como bienes primarios, debido a que, para mejorar su salud, es necesario restringir su libertad,[51] por ejemplo fijando para el tabaco impuestos mucho más elevados que para la comida sana, o dificultando que los menores accedan a cajetillas.

Cualquier nivel de acceso, utilización y financiación de la asistencia sanitaria está moralmente justificado siempre que logre el nivel de salud deseado.[50]

Los economistas de la salud instrumentalizan el concepto de necesidad como aquello que logra un fin moralmente legítimo para una persona.[50] Esto se basa en la noción de que la atención sanitaria no es intrínsecamente valiosa, sino moralmente significativa, porque contribuye al bienestar general.[50]

La metodología de análisis en economía de la salud, con respecto a los ensayos clínicos, está sujeta a debate moral. El diseño experimental debería ser en parte responsabilidad de los economistas de la salud, dada su tendencia a añadir de otro modo variables que tienen el potencial de ser insignificantes.[52] Esto aumenta el riesgo de que el estudio no tenga suficiente significación estadística, ya que en la economía de la salud se preocupa principalmente de la relación coste-eficacia, lo cual tiene implicaciones para la evaluación.[53][52]

Aplicación a la política económica

.svg.png)

La literatura académica presenta numerosos puntos de vista morales sobre lo que constituye una política económica viable. Keynes creía que las buenas políticas económicas son aquellas que hacen que las personas se comporten bien, en contraposición a aquellas que les hacen sentir bien.[1] El Verein für socialpolitik, fundado por Gustav von Schmoller, insiste en que las consideraciones morales y políticas son fundamentales a la hora de evaluar las políticas económicas. La teoría del actor racional en el ámbito de las políticas es evidente en el uso de la optimalidad de Pareto para evaluar la eficiencia económica de las políticas, así como en el uso del análisis costo-beneficio (ACB), donde el ingreso es la unidad básica de medida.[54]

El uso de un modelo iterativo de toma de decisiones, como ejemplo de racionalidad, puede proporcionar un marco para la política económica en respuesta al cambio climático.[55]

La literatura académica también presenta razonamientos morales sobre la limitación asociada con la aplicación de la teoría del actor racional a la elección de políticas. Dado que los ingresos dependen de la elección de políticas y viceversa, la lógica del modelo racional en la elección de políticas es circular. De ahí la posibilidad de recomendaciones políticas erróneas.[54] Además, muchos factores tienden a desviarse de los supuestos del modelo en el que se ha basado la toma de decisiones.[56]

Se sostiene, bajo la teoría moral autocrítica, que mecanismos como el ACB pueden justificarse incluso si no son explícitamente morales.[54] Las creencias contrastantes de que las acciones públicas se basan en tales cálculos utilitaristas y de que toda formulación de políticas es políticamente contingente justifican la necesidad de realizar pronósticos, lo que puede plantear dilemas morales,[57] pues estos pronósticos pueden modificarse para adaptarse a una acción o política particular en lugar de ser objetivos y neutrales.[57] [58]

Por ejemplo, el código deontológico del Instituto Americano de Planificadores Certificados no ofrece suficiente apoyo para que los pronosticadores eviten esta práctica.[57] Cánones como los que se encuentran en el Código de ética y prácticas profesionales de la Asociación Americana para la Investigación de la Opinión Pública son limitados a la hora de regular o prevenir esta convención.[57]

Véase también

Referencias

- ↑ a b Richards, Donald G. (2017). Routledge, ed. Economics, Ethics, and Ancient Thought: Towards a virtuous public policy. Nueva York. ISBN 978-1-138-84026-3.

- ↑ a b c Wilson, Rodney (1997). Economics, Ethics and Religion: Jewish, Christian and Muslim Economic Thought. London, United Kingdom: Macmillan. ISBN 978-1-349-39334-3.

- ↑ Bhatt, Ogaki, Yaguchi, Vipul, Masao, Yuichi (June 2015). «Normative Behavioural Economics Based on Unconditional Love and Moral Virtue». The Japanese Economic Review 66 (2): 226-246. doi:10.1111/jere.12067.

- ↑ Hicks, Stephen R. C. (2019). «Ethics and Economics». The Library of Economics and Liberty. Consultado el 29 de enero de 2020.

- ↑ «SparkNotes: Today's Most Popular Study Guides». SparkNotes (en inglés). Archivado desde el original el 3 de marzo de 2025. Consultado el 4 de marzo de 2025.

- ↑ «Etimología de ECONOMÍA».

- ↑ «Project Gutenberg». Project Gutenberg (en inglés). Consultado el 4 de marzo de 2025.

- ↑ a b Dierksmeier, Claus (2016). Reframing Economic Ethics: The Philosophical Foundations of Humanistic Management. Switzerland: Springer International Publishing AG. p. 5. ISBN 978-3-319-32299-5.

- ↑ a b Tollison, R.D., Hebert, R. F., Ekelund, R. B. (2011). The Political Economy of the Medieval Church. The Oxford Handbook of the Economics of Religion. pp. 308-309.

- ↑ Levine, Aaron (2010). The Oxford Handbook of Judaism and Economics. New York, USA: Oxford University Press. pp. 202. ISBN 978-0-19-539862-5.

- ↑ Laffont, Jean-Jacques (November 1975). «Macroeconomic Constraints, Economic Efficiency and Ethics: An Introduction to Kantian Economics». Economica 42 (168): 430-437. doi:10.2307/2553800.

- ↑ Jasper, Kathryn L. (2012). «The Economics of Reform in the Middle Ages». History Compass 10 (6): 440-454. doi:10.1111/j.1478-0542.2012.00856.x.

- ↑ Ghazanfar, S. M. (2003). Medieval Islamic Economic Thought. London: RoutledgeCruzon. pp. 91. ISBN 0-415-29778-8.

- ↑ a b McMurty, John (1939). Unequal Freedoms: The Global Market as an Ethical System. Toronto, Ontario: Garamond Press. pp. 94, 95. ISBN 1-55193-005-6.

- ↑ Bassiry, G.R., Jones, M. (1993). «Adam Smith and the Ethics of Contemporary Capitalism». Journal of Business Ethics 12 (8): 621-627. doi:10.1007/BF01845899.

- ↑ a b Deng, S., Sebek, B. (2008). Global Traffic: Discourses and Practices of Trade in English Literature and Culture from 1550 to 1700. New York, N.Y: Palgrave Macmillan. p. 246. ISBN 978-1-349-37259-1.

- ↑ a b c d e f Rajko, Alexander (2012). Behavioural Economics and Business Ethics: Interrelations and Applications. New York, NY: Routledge. p. 29. ISBN 978-0-415-68264-0.

- ↑ a b Fullbrook, Edward (2006). Real World Economics: A Post-Autistic Economics Reader. London, UK: Anthem Press. p. 22. ISBN 1-84331-247-6.

- ↑ a b c Choudhury, M. A., Hoque, M. Z. (2004). «Ethics and economic theory». International Journal of Social Economics 31 (8): 790-807. doi:10.1108/03068290410546048.

- ↑ a b c Koslowski, Peter (2001). Principles of Ethical Economy. The Netherlands: Kluwer Academic Publishers. pp. 4. ISBN 0-7923-6713-8.

- ↑ Gruchy, Alan G. (July 1948). «The Philosophical Basis of the New Keynesian Economics». Ethics 58 (4): 235-244. doi:10.1086/290624.

- ↑ North, Dr. Gary (1973). An Introduction to Christian Economics. pp. 5, 6.

- ↑ Welch, P.J., Mueller, J. J. (June 2001). «The Relationships of Religion to Economics». Review of Social Economy 59 (2): 185-202. doi:10.1080/00346760110035581.

- ↑ Milost, Franko (2014), «Models of Human Capital Valuation: A Review with Examples», en Russ, Meir, ed., Management, Valuation, and Risk for Human Capital and Human Assets: Building the Foundation for a Multi-Disciplinary, Multi-Level Theory (en inglés) (New York: Palgrave Macmillan US): 113-135, ISBN 978-1-137-35572-0, doi:10.1057/9781137355720_5, consultado el 23 de mayo de 2021.

- ↑ Kuran, Timur (1995). «Islamic Economics and the Islamic Subeconomy». Journal of Economic Perspectives 9 (4): 155-173. doi:10.1257/jep.9.4.155.

- ↑ «9: 60 (At-Tawbah)». The Noble Quran. 2016.

- ↑ Rahman, Abdul; Rahim, Abdul (December 2007). «Islamic Microfinance: A Missing Component in Islamic Banking». Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies 1 (2): 38-53. doi:10.14989/70892.

- ↑ Koslowski, Peter (2000). Contemporary Economic Ethics and Business Ethics. New York: Springer. pp. 5, 6. ISBN 978-3-642-08591-8.

- ↑ a b Towse, Ruth (2011). A Handbook of Cultural Economics. UK: Edward Elgar Publishing Limited. pp. 173. ISBN 978-1-84844-887-2.

- ↑ Groenewegen, Peter (1996). Economics and Ethics?. London: Routledge. pp. 43. ISBN 0-415-14484-1.

- ↑ Kohen, Ari (2006). «The Problem of Secular Sacredness: Ronald Dworkin, Michael Perry and Human Rights Foundationalism». Journal of Human Rights 5 (2): 235-256. doi:10.1080/14754830600653561.

- ↑ a b c d Storchevoy, Maxim (2018). BUSINESS ETHICS AS A SCIENCE: Methodology and Implications. Switzerland: Palgrave Macmillan. pp. 43, 120. ISBN 978-3-319-68860-2.

- ↑ a b c Schreck, Phillpp (2016). «Experimental Economics and Normative Business Ethics». University of St. Thomas Law Journal 12: 360-380.

- ↑ a b Francés-Gómez, Pedro; Sacconi, Lorenzo; Faillo, Marco (July 2015). «Experimental economics as a method for normative business ethics». Business Ethics 24: S41-S53. doi:10.1111/beer.12096.

- ↑ Bhatt, V., Ogaki, M., Yaguchi, Y. Normative Behavioral Economics Based on Unconditional Love and Moral Virtue. Japan: INSTITUTE FOR MONETARY AND ECONOMIC STUDIES

- ↑ Chévez Hidalgo, Marisol (15 de octubre de 2021). «La Ética del Orden en diálogo con las TIC». Levante (Valencia, España). Consultado el 28 de mayo de 2025.

- ↑ Lunze, K., Paasche-Orlow, M. K. (2013). «Financial Incentives for Healthy Behavior: Ethical Safeguards for Behavioral Economics». American Journal of Preventive Medicine 44 (6): 659-665. PMID 23683984. doi:10.1016/j.amepre.2013.01.035.

- ↑ a b c Faber, M., Petersen, T., Schiller, J. (2002). «Homo oeconomicus and homo politicus in Ecological Economics». Ecological Economics 40 (3): 323-333. Bibcode:2002EcoEc..40..323F. doi:10.1016/S0921-8009(01)00279-8.

- ↑ a b Beckerman, W., Hepburn, C. (2007). «Ethics of the Discount Rate in the Stern Review on the Economics of Climate Change». World Economics 8: 210.

- ↑ a b «Environmental Ethics». Stanford Encyclopedia of Philosophy. 2015.

- ↑ a b c Spash, Clive L. (1993). «Economics, Ethics, and Long-Term Environmental Damages». Environmental Ethics 15 (2): 117-132. doi:10.5840/enviroethics199315227.

- ↑ World Commission on Environment and Development (1987). Our common future. New York: Oxford University Press. ISBN 9780192820808.

- ↑ Holden, E., Linnerud, K., Banister, D. (2014). «Sustainable development: Our Common Future revisited». Global Environmental Change 26: 130-139. Bibcode:2014GEC....26..130H. doi:10.1016/j.gloenvcha.2014.04.006.

- ↑ Fleurbaey, M., Salles, M., Weymark, J. A. (2011). Social Ethics and Normative Economics: Essays in Honour of Serge-Christophe Kolm. New York: Springer. p. 20. ISBN 978-3-642-17806-1.

- ↑ a b Sayer, Andrew (January 2000). «Moral Economy and Political Economy». Studies in Political Economy 61 (1): 79-103. doi:10.1080/19187033.2000.11675254.

- ↑ a b Brassett, James; Rethel, Lena; Watson, Matthew (March 2010). «The Political Economy of the Subprime Crisis: The Economics, Politics and Ethics of Response». New Political Economy 15 (1): 1-7. doi:10.1080/13563460903553533.

- ↑ a b c Qizilbash, Mozaffar (2007). «On Ethics and the Economics of Development». The Journal of Philosophical Economics 1: 54-73.

- ↑ Archibald, G. C. (November 1959). «Welfare Economics, Ethics, and Essentialism». Economica 26 (104): 316-327. doi:10.2307/2550868.

- ↑ a b Baele, S. J. (2013). «The ethics of New Development Economics: is the Experimental Approach to Development Economics morally wrong?». The Journal of Philosophical Economics 7 (1): 2-42.

- ↑ a b c d Hurley, Jeremiah (2001). «Ethics, economics, and public financing of health care». Journal of Medical Ethics 27 (4): 234-239. PMC 1733420. PMID 11479353. doi:10.1136/jme.27.4.234.

- ↑ Culyer, Anthony J. (2001). «Economics and ethics in health care». Journal of Medical Ethics 27 (4): 217-222. PMC 1733424. PMID 11479350. doi:10.1136/jme.27.4.217.

- ↑ a b Briggs, Andrew (December 2000). «Economic evaluation and clinical trials: size matters - The need for greater power in cost analyses poses an ethical dilemma». BMJ 2 (7273): 1362-1363. PMC 1119102. PMID 11099268. doi:10.1136/bmj.321.7273.1362.

- ↑ La Caze, A.; Duffull, S. (December 2011). «Estimating risk from underpowered, but statistically significant, studies: was APPROVe on TARGET?: Estimating risk in underpowered studies». Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics 36 (6): 637-641. PMID 22023341. doi:10.1111/j.1365-2710.2010.01222.x.

- ↑ a b c Wilber, Charles K. (1998). Economics, Ethics, and Public Policy. Oxford, England: Rowman & Littlefield Publishers, Inc. ISBN 0-8476-8789-9.

- ↑ NATIONAL RESEARCH COUNCIL OF THE NATIONAL ACADEMIES (2010). Informing an Effective Response to Climate Change. Washington, D.C.: THE NATIONAL ACADEMIES PRESS. pp. 92. ISBN 978-0-309-14594-7.

- ↑ Monroe, K. R., Maher, K. H. (March 1995). «Psychology and Rational Actor Theory». Political Psychology 16 (1): 1-21. doi:10.2307/3791447.

- ↑ a b c d Wachs, Martin (1990). «Ethics and Advocacy in Forecasting for Public Policy». Business & Professional Ethics Journal 9 (1/2): 141-157. doi:10.5840/bpej199091/215.

- ↑ Small, Garrick R.; Wong, Raymond (2002). The Validity of Forecasting 2002 PRRESS Garrick Small.