Nuevo Cine Español

El Nuevo Cine Español o la Nueva Ola Española (o también la Nueva Cinemateca Española)[1] es un término utilizado para referirse a un grupo de cineastas españoles que rodaron películas entre los años 1960 y mediados de los 1970 alejadas de los géneros mas comunes en las producciones realizadas hasta la fecha.[2] Para esquivar la labor de la censura cinematográfica del régimen franquista sus autores hacían uso del humor oscuro, alegorías y metáforas.[3] Entre sus representantes más destacados figuran Carlos Saura, Luis Buñuel, Basilio Martín Patino, Mario Camus, Francisco Regueiro, Julio Diamante, Pilar Miró, Manuel Summers, Manuel Gutiérrez Aragón, Miguel Picazo, Angelino Fons, Antonio Mercero, Antxon Eceiza o José Luis Borau.[4]

Contexto histórico

En 1962 José María García Escudero se convirtió en director general de cinematografía y teatro, puesto que ya desempeñó en 1951,[5] impulsando los esfuerzos del Estado y de la Escuela Oficial de Cine (EOC), de la que surgieron la mayoría de nuevos directores, generalmente vinculados ideológicamente a la izquierda política y a la oposición al gobierno de Franco.

"Esta política era falsa porque incluso cuando llegó Escudero, que es cuando se empezó a aplicar esta estrategia, yo recuerdo que estaba haciendo Llanto por un bandido, película que el mismo Escudero y la comisión de censura mutiló y censuró en parte. Había una gran contradicción entre los deseos del propio Escudero —de liberalizar un poco el cine y hacer un cine distinto— y las instituciones, que no estaban dispuestas a que eso sucediera. El cine que se hizo en esa época es producto de esa contradicción".Carlos Saura (El Salto Diario, 25 de agosto de 2020) [1]

Entre los directores más destacables vinculados a la Escuela Oficial de Cine figuran Mario Camus, Miguel Picazo, Francisco Regueiro, Manuel Summers y especialmente Carlos Saura. Además de esta línea de directores surgidos de la Escuela Oficial de Cine otros creadores como Fernando Fernán Gómez, con El Extraño Viaje (1964)[6]y El Mundo Sigue (1965),[7] Víctor Erice y El espíritu de la colmena (1973) o Jaime De Armiñan y Mi querida señorita (1972) pueden encuadrarse en esta denominación.

"Hay un antecedente que hay que tener en cuenta para entender lo que suponía eso que, en determinado momento, se llamó el nacimiento del Nuevo cine español. Y habría que irse un poco más atrás y contemplar acontecimientos que no son solamente cinematográficos, sino de carácter más general y, más específicamente, político. Que para mí se produjeron en la primavera de 1962 y fue la huelga, quizá más importante, de esa época"Elías Querejeta (El Salto Diario, 25 de agosto de 2020) [2]

El Nuevo Cine Español no se quedó únicamente en el entorno de la Escuela Oficial de Cine sino que se expandió a la llamada Escuela de Barcelona, originalmente más experimental y cosmopolita pero que no cosechó apoyo significativo entre la crítica y el público,[8] proceden realizadores como Jacinto Esteva, Pere Portabella, Joaquín Jordà, Vicente Aranda, Jaime Camino y Gonzalo Suárez quienes realizaron sus obras maestras en los años 80. También en el País Vasco destacaron los directores Fernando Larruquert, Nestor Basterretxea, José María Zabalza y el productor Elías Querejeta.

"El Nuevo cine español fue un proceso totalmente artificial y que en realidad nunca existió. Lo inventamos nosotros mismos porque teníamos necesidad de inventarlo. Y lo que ocurre con estas cosas que se inventan, como la famosa Escuela de Barcelona, es que terminan siendo una especie de cliché y la gente se lo cree. Era ridículo hacer un nuevo cine español dentro de unas estructuras del viejo cine español"Basilio Martín Patino (El Salto Diario, 25 de agosto de 2020) [3]

El período 1968-1980 también tuvo lugar la época dorada del cine español de terror de serie B, categorizado bajo el término fantaterror, con el que se designaba el conjunto de películas que mezclaban temas sobrenaturales y de terror[9] nacidas como respuesta a los títulos de operaciones europeas y estadounidenses. Algunos de sus realizadores más notables, quienes obtuvieron una positiva recepción comercial especialmente en el extranjero,[10] fueron Jesús Franco, Narciso Ibáñez Serrador, Paul Naschy, Antonio Gracia José (Pierrot), León Klimovsky y Amando de Ossorio.

Durante los años 1960 (y 1970), un nuevo tipo de españolada, diferente de la anterior, propició la formulación de un modelo "ibérico" de masculinidad asociado al casticismo, representado por un star system masculino compuesto por figuras como José Luis López Vázquez, Alfredo Landa, Andrés Pajares y Fernando Esteso.[11] Una nueva ola de películas de comedia populares y reaccionarias se conoció colectivamente como landismo, en honor a Alfredo Landa, una aparición recurrente en muchas de estas películas protagonizadas por mujeres extranjeras depredadoras del tipo "amantes latinos", lo cual fue un fenómeno cultural en la década de 1970.

"A veces me llega a cansar un poco esta especie de trampa [...]. Yo creo que en la historia del cine español, como en todas las historias de todos los cines, cada poco tiempo hay este movimiento pendular donde los jóvenes que quieren incorporarse a la vida pública. A nosotros entonces nos correspondía con más derecho porque el cine de aquel momento había llegado a unos límites de caricatura, de desgaste ante el propio pueblo español que nos dieron la posibilidad de surgir y de tomar el tren en marcha"Basilio Martín Patino (El Salto Diario, 25 de agosto de 2020) [4]

Películas

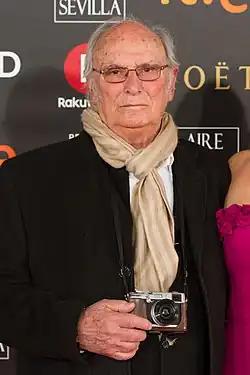

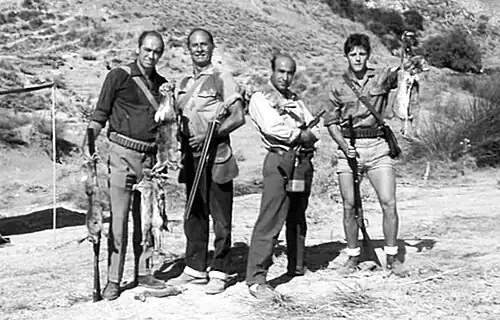

I. Merlo, A. Mayo, J. M. Prada y Emilio G. Caba

Las películas abordaron una variedad de temas, desde lo mundano hasta lo controvertido, algunos como el caso de Viridiana de Luis Buñuel siendo censurada por la dictadura de Franco, y la actriz de la película Silvia Pinal llevándose una copia completa de la película a México para la preservarla.

Otros directores abordaron la crítica social y política de forma más alegórica con el fin de burlar la censura, como fue el caso de Carlos Saura, el máximo representante del nuevo cine español de la época, que alcanzó su apogeo al final del movimiento en 1976.

Es la misma época en la que murió Franco y el cine español quedó así liberado de las ataduras dictatoriales del régimen y pudo desarrollarse con una mayor libertad artística que obtendría un mayor reconocimiento a partir de los años 80 de la mano de Pedro Almodóvar.

Entre los trabajos claves de este movimiento cinematográfico destacan, entre otras:

- Viridiana (1961), Luis Buñuel

- Plácido (1961), Luis García Berlanga

- Atraco a las tres (1962) , José María Forqué

- El verdugo (1963), Luis García Berlanga

- Del rosa al amarillo (1963), Manuel Summers

- El buen amor (1963), Francisco Regueiro

- El extraño viaje (1964), Fernando Fernán Gómez

- El mundo sigue (1965), Fernando Fernán Gómez

- De cuerpo presente (1965), Antonio Eceiza (estrenada en 1967)

- La caza (1966), Carlos Saura

- Dante no es únicamente severo (1967), Jacinto Esteva y Joaquín Jordà

- Peppermint Frappé (1967), Carlos Saura

- Stress-Es Tres-Tres (1968), Carlos Saura

- La Residencia (1969), Narciso Ibáñez-Serrador

- Margarita y el lobo (1969), Cecilia Bartolomé

- La madriguera (1969), Carlos Saura

- Tristana (1970), Luis Buñuel

- Adiós, cigüeña, Adiós (1971), Manuel Summers

- Pánico en el Transiberiano (1972), Eugenio Martín

- Condenados a vivir (1972), Joaquín Luis Romero Marchent

- Mi querida señorita (1972), Jaime De Armiñan

- El espíritu de la colmena (1973), Víctor Erice

- Ana y los lobos (1973), Carlos Saura

- Furtivos (1975), José Luis Borau

- El desencanto (1976), Jaime Chávarri

- Canciones para después de una guerra (1976), Basilio Martín Patino

- La siesta (1976), Jorge Grau

- Cría cuervos (1976), Carlos Saura

- ¿Quién puede matar a un niño? (1976), Narciso Ibáñez-Serrador

Referencias

- ↑ de Blas, Jose Andres. «La política cinematográfica española en los años sesenta: la propaganda del Régimen a través del nuevo cine español (1962-1967)». www.represura.es. Consultado el 9 de junio de 2025.

- ↑ Díaz García, Luis (25 de agosto de 2020). «Cuando el franquismo quiso su Nouvelle vague». www.elsaltodiario.com. Consultado el 9 de junio de 2025.

- ↑ Aragón Cultura (24 de enero de 2020). «El nuevo cine español en los años sesenta». CARTV. Consultado el 9 de junio de 2025.

- ↑ Boquerini (18 de febrero de 2016). «Aquel nuevo cine español de los 60». El Diario Vasco. Consultado el 9 de junio de 2025.

- ↑ Real Academia de la Historia. «García Escudero, José María. Madrid, 14.XII.1916 – 8.V.2002. Doctor en Derecho, licenciado en Ciencias Políticas, letrado de las Cortes, notario, profesor de universidad, político, historiador y militar togado del Ejército del Aire.». historia-hispanica.rah.es. Consultado el 9 de junio de 2025.

- ↑ «Pedro Almodóvar: 13 great Spanish films that inspire me». BFI (en inglés). Consultado el 15 de abril de 2024.

- ↑ Faulkner, Sally (2017-09). «Delayed Cinema and Feminist Discourse in Fernando Fernán-Gómez’s El mundo sigue (1963/1965/2015)». Bulletin of Hispanic Studies (en inglés) 94 (8): 831-845. ISSN 1475-3839. doi:10.3828/bhs.2017.51. Consultado el 15 de abril de 2024.

- ↑ Planas, Josep Maria (3 de agosto de 2023). «El cine de la Escuela de Barcelona - Bonart». bonart.cat. Consultado el 9 de junio de 2025.

- ↑ Redacción (17 de agosto de 2011), Días de cine: 'El cine fantástico español' | RTVE Play, consultado el 9 de junio de 2025.

- ↑ Baena, Maribel (30 de noviembre de 2017). «Historia del cine de terror en España». www.zonared.com. Consultado el 9 de junio de 2025.

- ↑ Ortega, María Luisa. «De la españolada al fake - Estereotipos de la españolidad, identidad y diálogos transnacionales». El juego con los estereotipos. La redefinición de la identidad hispánica en la literatura y el cine postnacionales. ISBN 978-90-5201-849-2. Consultado el 9 de junio de 2025.