José Tomás Alvarado

| José Tomás Alvarado | ||

|---|---|---|

| ||

| Información personal | ||

| Nombre completo | José Tomás Enrique Andrés Alvarado Marambio | |

| Nacimiento |

28 de junio de 1969 Chile | |

| Lengua materna | Idioma español | |

| Familia | ||

| Padres |

Tomás Antonio Alvarado Nicholls (Padre) Sonia Ruby Carmen Marambio Dennett (Madre) | |

| Educación | ||

| Educación | Saint Gabriel's English School | |

| Educado en | Pontificia Universidad Católica de Chile | |

| Posgrado | Universidad de Navarra | |

| Información profesional | ||

| Ocupación | Catedrático de Universidad y Abogado | |

| Área | Filosofía | |

| Años activo | 2005-presente | |

| Lengua literaria | Idioma inglés, Idioma español | |

José Tomás Alvarado (28 de junio de 1969) es un filósofo y abogado chileno. Su investigación está centrada principalmente en metafísica, ontología, filosofía del lenguaje y epistemología, con especial atención a las discusiones relativas a los mundos posibles y el problema de los universales.[1] También es autor de una multitud de escritos sobre filosofía de la religión y filosofía del derecho.

Biografía

José Tomás Enrique Andrés Alvarado Marambio nació el 28 de junio de 1969. Cursó sus estudios primarios y secundarios en el Saint Gabriel's English School de Santiago de Chile.

Se licenció en derecho en 1994, por la Pontificia Universidad Católica de Chile. En 1998, el título de abogado le fue otorgado por la Corte Suprema de Chile. Concretó en la Universidad de Navarra su doctorado en filosofía en 2001, tomando lugar su defensa de tesis el 30 de noviembre de 2001. Ésta se tituló Hilary Putnam: el argumento de teoría de modelos contra el realismo (publicada como libro al año siguiente), siendo su director de tesis el profesor y filósofo español Jaime Nubiola.[2]

Entre 2005 y 2012, trabajó como profesor adjunto de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso; y desde 2012 hasta mediados del 2025, trabajó en la Pontificia Universidad Católica de Chile, iniciando como profesor asistente y desempeñándose luego como profesor asociado. Desde julio de 2025, trabaja en la Universidad de los Andes.

Ha tenido responsabilidades de docencia universitaria en Cursos de Pregrado en Filosofía (en metafísica, teoría del conocimiento y filosofía del lenguaje), en Cursos de Servicio para el College UC y en Cursos de doctorado en Filosofía. También, incidentalmente, ha impartido cursos de ética, antropología filosófica, filosofía política, filosofía moderna y filosofía del derecho. Ha dirigido multitud de tesis de licenciatura y doctorado.

Es miembro del comité del área de humanidades de la Comisión Nacional de Acreditación.[3] Ha sido lector de pruebas para la Stanford Encyclopedia of Philosophy.[4]

Pensamiento

Metafísica, epistemología y filosofía del lenguaje

Sus proyectos de investigación se han concentrado principalmente en la metafísica analítica, especialmente metafísica modal y metafísica de propiedades.[6][7] Es un ferviente defensor de los universales platónicos (en desmedro de los aristotélicos).[8][9] Alvarado ha destinado buena parte de su obra para elucidar qué son los mundos posibles (estudiando tanto el actualismo como el posibilismo modal) y los universales, así como cuáles son sus impactos en temáticas clave a nivel metafísico y epistemológico (véase: el fundacionalismo, la idea de dependencia, el debate entre determinismo e indeterminismo, la noción de emergencia, la identificación de semejanzas objetivas, las relaciones de identidad y causalidad, la naturaleza de las leyes naturales, las prácticas inductivas, la noción de haecceitas, el papel de la semántica en discusiones metafísicas y ontológicas, la caracterización de los estados de cosas como estructuras no-mereológicas compuestas por universales, objetos y tiempos; definición y ejemplos de las clases naturales, la distinción entre nombres propios y descripciones, la posibilidad del libre albedrío, el problema mente-cuerpo o la existencia de Dios, entre otros).[8][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25]

Ha desarrollado una teoría modal de los mundos posibles como universales estructurales y una ontología de universales trascendentes, según la cual los mundos posibles - las formas en que podrían ser todas las cosas - son propiedades universales trascendentes que especifican con el máximo detalle cómo sería todo, al precisar la naturaleza de cada una de las partes del mundo y sus relaciones mutuas. Sólo uno de estos universales estructurales máximos está instanciado, siendo este el mundo.[26] Alvarado ofrece además una teoría nuclear de cúmulos de tropos que es coherente con la ontología platónica de los universales, buscando con ello superar y hacer converger tanto a las ontologías de sustratos como a las ontologías de tropos.[27]

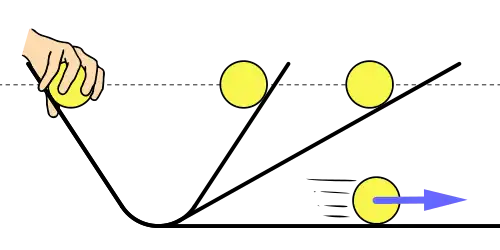

Ante la pregunta por el papel epistemológico de las posibilidades, Alvarado enfatiza en cómo estas son condición sine qua non para la inteligibilidad de la realidad. Así como son constatados los hechos factuales en el mundo, en paralelo son proyectadas racionalmente todas las "historias posibles" capaces de tomar lugar; de modo que las proposiciones modales (con un operador modal de la forma “es necesario que p” o “es posible que p”) que somos capaces de enarbolar impactan en nuestras prácticas de forma sustancial.[28] Por ejemplo, en el ámbito jurisprudencial, es el atributo de la posibilidad aquello que habilita la discusión sobre la culpabilidad de los agentes criminales y sus consiguientes juicios condenatorios, sobre la base de que sus actos podrían haber sido de otra manera. También, en el ámbito de la práctica científica, es notable el papel que tienen los experimentos mentales, siendo escenarios contrafácticos que ofrecen conocimiento sobre la realidad física del mundo. Un caso famoso de ello es el principio de inercia, cuyo propuesta sugiere la existencia de un ente físico sin interacción con otros entes, situación imposible de apreciar factualmente.

En el debate entre realismo y antirrealismo, ha criticado rudamente los argumentos antirrealistas que descansan sobre el principio de manifestación. Según este, el realista afirma como verdaderas proposiciones cuya base de evidencia trascendería nuestras capacidades epistémicas. Afirmar el valor de verdad de proposiciones como "en todo proceso de intercambio energético, la materia no se crea ni se destruye, sólo se transforma" requeriría de poder acceder no sólo a todas las coordenadas del universo físico para poder estudiar los eventos de intercambio energético que toman lugar, sino que además sería necesario que pudiésemos acceder a los eventos de intercambio energético pasados y futuros para confirmar la verdad detrás de la proposición. Alvarado argumenta que este "desafío" puede ser saldado si el principio de manifestación es interpretado en coherencia con el principio de composicionalidad del significado. Véase: el realista tiene la posibilidad de aceptar como verdaderas proposiciones que escapan a su finita experiencia, en tanto un determinado componente semántico específico tenga asociadas correctas disposiciones de uso.[29] Su defensa del realismo le ha llevado a criticar las teorías antirrealistas de la verdad (particularmente las de Hilary Putnam y Crispin Wright), destacando los altos costos epistemológicos que estas traen consigo, pues presuponen en los agentes cognoscente capacidades epistémicas exorbitantes:[30]

En resumen, un motivo importante para desechar la teoría anti-realista de la verdad tiene que ver con que la noción de verificabilidad ideal resulta demasiado fuerte para que sea alcanzable en algún mundo posible. Por otro lado, la remisión a una situación contrafáctica que hace la noción de verificabilidad ideal es requerida para que la teoría de la verdad anti-realista no sea obviamente falsa. Sin embargo, cuando se pretenden solventar las dificultades que hacen inservible tal teoría con la idea de una verificabilidad idealizada, surgen los problemas que aquí se han detallado, pues aunque no se requiera en el mundo actual una verificación tan fuerte, se requiere una verificación con tal nivel de fortaleza en un mundo posible. El ataque se hace sobre la verificación en ese mundo posible. En otras palabras, si es irrazonable pedir una verificación concluyente en el mundo actual dado el aparato cognitivo de los seres humanos, es igualmente irrazonable pensar que esos mismos seres humanos alcanzarán tal verificación en un mundo posible. Sin embargo, lo que se requiere para legitimar su concepción de la verdad como verificabilidad idealizada es precisamente eso.José Tomás Alvarado

A propósito de Putnam, Alvarado rescata de su teoría de modelos la crítica a la semántica naturalista y su uso para la compresión de las nociones mentales.[31]

En el contexto de las disputaciones sobre el realismo estructural óntico,[32] una de las objeciones más habituales que se le ha planteada a esta postura es su aparente petición de subvertir el orden de prioridad ontológica entre los relata y las relaciones. No resultaría posible sostener lógicamente la realidad de las relaciones si no se está comprometido también con el hecho de que algunas cosas están relacionadas, de modo que los relata gozarían de una suerte de prioridad conceptual respecto de las relaciones.[33] Alvarado no está de acuerdo con esta objeción, y platea como posibles respuestas solventativas la postulación de nodos primitivos, dependencias ontológicas simétricas, o tropos relacionales nodales.[34]

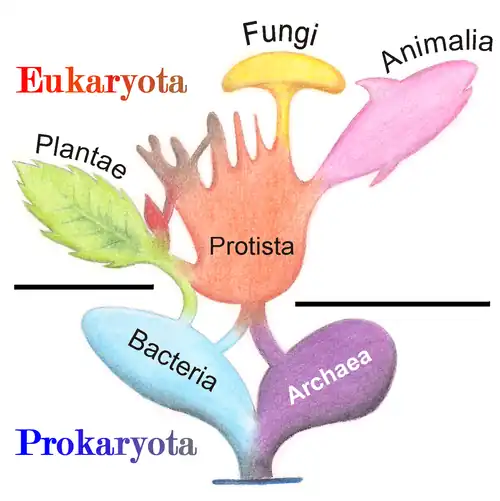

Las preocupaciones metafísicas de Alvarado han alcanzado el campo de la filosofía de la biología. En específico, la pregunta por las condiciones de identidad de los organismos.[35] Argumenta que su identidad viene dada por el siguiente principio: para todos los organismos x e y, x = y si y sólo si x ha sido causado por la actividad autopreservativa de y. Su propuesta resulta llamativa, pues busca coordinar y unificar tres importes teorías sobre la perdurabilidad de la identidad biológica de los organismos en el tiempo y en diferentes mundos posibles. A saber:

- La visión tripartita de Robert Wilson, la cual sostiene que un organismo es un agente viviente que pertenece a un linaje reproductivo y que posee autonomía funcional mínima.[36][37]

- La teoría inmunológica de Thomas Pradeu, según la cual un organismo es un todo funcionalmente integrado de partes heterogéneas controlado por interacciones inmunes.[38][39]

- El enfoque de Ellen Clarke sobre la múltiple realizabilidad de los individuos biológicos, donde se afirma que un organismo es un todo funcionalmente integrado de partes heterogéneas controlado por mecanismos de patrullaje y mecanismos de demarcación.[40][41][42][43]

Resulta valorable en el trabajo de Alvarado la recuperación de autores para los debates de metafísica analítica, pues así como ha estudiado la utilidad que figuras canónicas como Aristóteles reportan para esta disciplina filosófica,[44] también se ha permitido buscar e identificar aliados en autores más periféricos (de cara al canon filosófico) como Alonso Briceño. En concreto, Alvarado ha hecho uso de la "intuición de Briceño" para buscar dar cuenta de la naturaleza de los objetos particulares.[45]

Filosofía del derecho, antropología filosófica y ética

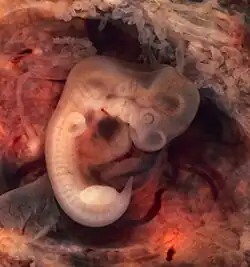

Alvarado ha participado en la discusión sobre la condición de persona del embrión humano, condición que les reconoce desde el momento de su concepción.[46] Asimismo, es crítico con los usos "moralmente reprochables" que se hacen de los diagnósticos genéticos preimplantacionales, que van desde motivos técnicos (el daño que puede ocasionar la técnica en los embriones sanos que serán implantados o los errores en las interpretaciones de los exámenes genéticos) hasta motivos ético-antropológicos (circunscritos a los dilemas emergentes sobre la producción y respeto a la vida e integridad de los embriones humanos en desarrollo).[47]

En materia de hermenéutica del derecho, Alvarado está en contra de la interpretación proporcionalista de los derechos fundamentales. Desde este enfoque, las normas de derechos fundamentales se consideran principios de maximización, los cuales no imponen automáticamente derechos u obligaciones, sino que consignan "intereses" o "valores" para maximizar. En razón de ello, los tribunales evalúan la constitucionalidad ponderando el peso relativo de los intereses involucrados. Sin embargo, la interpretación proporcionalista supone un peso relativo determinado entre valores básicos. Alvarado cuestiona la existencia de hechos determinados de comparación y conmensuración entre valores básicos, lo cual le lleva a defender que realmente no hay razones para aceptar la conmensurabilidad de valores básicos.[48][49]

Permaneciendo en el debate sobre los derechos fundamentales, existen voces a favor de la incorporación de la felicidad como un derecho de este calibre. Utilizando el esquema de Hohfeld, que distingue reclamos/derechos, libertades, poderes e inmunidades, Alvarado ha examinado la pertinencia de considerar a la felicidad como un derecho. Es importante definir qué se entiende por felicidad, pudiendo ser agrupadas las definiciones de esta idea en dos grandes bloques: felicidad como 1) estados/eventos/objetos independientes de actos libres y felicidad como 2) resultado de actos libres. Ambas concepciones comportan, a su juicio, dificultades para afirmar un supuesto derecho a la felicidad. En la primera concepción, el Estado debería proporcionar prestaciones imposibles para asegurar placer, riqueza, fama, belleza o inteligencia a todos. En la segunda concepción, el Estado debería proveer actos libres de las personas, pero esto es impracticable. El Estado sólo puede garantizar condiciones para la búsqueda de la felicidad, al punto en que las libertades para perseguir la felicidad ya están incorporadas como garantías fundamentales en constituciones e instrumentos de derechos humanos. De ahí que, en términos restringidos, un derecho a la felicidad entendido como libertad para perseguirla sería redundante.[50]

Alvarado no ha estado ajeno a los debates sobre la posthumanización tecnológica. De cara a los desarrollos técnicos actuales, capaces de realizar labores de contaminación genética e hibridación total de los seres humanos con otros seres vivos y con las máquinas, él y otros intelectuales han advertido que muchos posthumanistas (y transhumanistas) caen en el error de suponer - acríticamente - que cualquier ruptura del equilibrio natural será adecuada para este programa. Esto vuelve necesario plantar resistencias a las transformaciones sociales y políticas que estas nuevas tecnologías habilitan:[51]

No se requiere una reflexión muy extensa para percatarse que mutaciones aleatorias o hibridaciones aleatorias serán en su gran mayoría no beneficiosas. Y no lo serán no porque traigan consigo algo nuevo, extraño y que difumina los límites y bordes de lo humano con lo no-humano. La desmesura, la falta de armonía, la monstruosidad del monstruo, no tienen que ver simplemente con su novedad. La monstruosidad resulta inquietante porque es la marca de lo inadecuado, esto es, de lo que no puede insertarse armoniosamente en el plexo de relaciones de la naturaleza humana y no-humana. Un animal monstruoso está abocado a su propia destrucción. Las mismas consideraciones que muestran la importancia de las relaciones entre los diferentes elementos o constituyentes de un ecosistema para conformar y mantener su equilibrio —tan caras a la ecología profunda— son las que hacen también razonable la actitud de temor frente a lo monstruoso. Lo monstruoso es lo que rompe ese equilibrio. La desmesura del monstruo lo hace inadaptado.José Tomás Alvarado y Luca Valera

Filosofía de la religión

La definición de la idea de religión es un asunto nodal en toda discusión sobre filosofía de la religión. Alvarado sostiene que identificar el término religión con un acto de creencia en algo conduce a consecuencias absurdas. Frente a ello, y entre las múltiples opciones, afirma que es mejor identificar a la religión como una teoría acerca de Dios o algunos dioses:[52]

[…] un análisis correcto del concepto de ‘religión’ debe dar una importancia central al objeto del acto de creencia, esto es, a las proposiciones que son creídas. Esto es, en efecto, lo que parece ofrecer condiciones de identidad más razonables para una religión. Un análisis correcto del concepto de ‘religión’ debería también dar una importancia central a los conceptos de Dios y divinidad como componentes centrales de tales creencias.José Tomás Alvarado

|  |  |

En lo que a exégesis religiosa refiere, ha defendido que el capítulo VIII de la exhortación apostólica Amoris Laetitia del Papa Francisco no permite derivar ni la propuesta Kasper (según la cual podría admitirse en la comunión sacramental a personas en situación notoria de adulterio permanente) ni una visión laxa de los mandamientos de la ley de Dios.[53]

Se ha mostrado a favor de una relación estrecha entre la Iglesia católica y la familia. Esta última cumple funciones que son esenciales para una sociedad, entre ellas, la transmisión de la fe y la experiencia religiosa vivida en su seno. Este hecho le ha llevado a impulsar propuestas focalizadas en desarrollar las relaciones entre padres hijos y los desafíos que plantea la coparentalidad, dando luces de cómo contribuir a su fortalecimiento desde el plano pastoral, siguiendo las directrices del Magisterio de la Iglesia.[54]

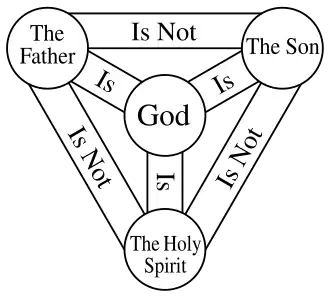

Sus preocupaciones teológico-filosóficas le han hecho volver sobre un problema clásico: el problema del dogma de la Santísima Trinidad. La cristiandad ha mantenido abierta durante siglos la discusión sobre cómo reconciliar las siguientes declaraciones de fe:

- Sólo hay un Dios;

- Hay tres personas diferentes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo;

- Esas tres personas son un solo Dios.

Sin pretender agotar el debate, Alvarado ha estudiado y criticado cuatro importantes tratamientos contemporáneos de la Santísima Trinidad: (1) la teoría social de la Trinidad, (2) la teoría «latina» de la Trinidad, (3) la teoría de la Trinidad basada en identidades relativas, y (4) la teoría de la Trinidad basada en relaciones de constitución.[55]

En conexión con su trabajo realizado en el ámbito metafísico, Alvarado ha rechazado la posibilidad de sustituir los universales por conceptos en la mente de Dios.[56] De hecho, recientemente ha adoptatado una postura radical con respecto la tesis de la simplicidad divina, llegando a defender que el universal de ‘deidad’, Ω, es idéntico a Dios.[57] Por otra parte, y en conexión con el ámbito epistemológico, Alvarado concibe la fe sobrenatural como una forma de conocimiento, defendiendo el valor epistemológico de la revelación divina.[58]

Sobre A Metaphysics of Platonic Universals and their Instantiations

Esta obra supone una cristalización de la mayor parte de proyectos investigativos de Alvarado en el campo de la metafísica analítica. El libro defiende una ontología "(neo)platónica” en la que, a nivel fundamental, todo lo que existe es o bien un universal trascendente o bien una instanciación de un universal (un tropo). Las demás categorías —conjuntos, fusiones mereológicas, estados de cosas, eventos y, sobre todo, objetos particulares— son ontológicamente derivadas. La estrategia se articula en cuatro sub-tesis:

- Hay universales;

- Todo universal es independiente de sus instanciaciones;

- Hay particulares; y

- Todo particular es un haz (bundle) de tropos.

El autor describe el mundo ordinario como un ámbito de “sombras” informativas proyectadas por los universales a través de sus instanciaciones, sin por ello devaluar la realidad de los particulares (§ 1).

Universales

La Parte I dle texto inicia con consideraciones sobre los universales. Un universal es una propiedad que puede ser compartida (instanciada) por una pluralidad de cosas simultáneamente. En cambio, un tropo es una propiedad de carácter particular (no compartible). Alvarado distingue, además, entre universales inmanentes (que existen sólo si son instanciados) y universales trascendentes (cuya existencia no requiere instancias), separadas por la aceptación o el rechazo del principio de instanciación de David Malet Armstrong: “para todo universal -ádico , necesariamente al menos objetos instancian ”.[59] Los amigos de lo inmanente aceptan el principio; los del platonismo lo rechazan (§ 2).

La función teórica de los universales se expone sistemáticamente: (i) resolver el problema de lo uno sobre lo múltiple; (ii) explicar el problema de lo múltiple sobre lo uno (la co-instanciación múltiple en un mismo sujeto); (iii) fundar semejanzas objetivas y la relación determinable/determinado; (iv) sustentar las leyes naturales; (v) conferir poderes causales; y (vi) respaldar nuestras prácticas inductivas (§§ 9–15). En términos de prioridad, todo ello equivale a decir que los universales son lo que hace que objetos diversos compartan naturaleza y sean causalmente potentes (§ 54).

Considerando el nominalismo de la semejanza, Alvarado examina sus versiones “robustas” (respectivamente, las propuestas de David Kellogg Lewis y Gonzalo Rodríguez-Pereyra): una toma la semejanza como relación primitiva, graduable y relativa a un cierto respecto;[60][61] la otra sustituye propiedades por “comunidades perfectas máximas”, i.e., clases de cosas que se asemejan perfectamente entre sí en un respecto y no admiten ampliación sin perder esa perfecta semejanza.[62] A ambas les formula tres reparos: (a) la semejanza, entendida así, es externa a las cosas y por tanto no explica por qué comparten naturaleza ni qué las hace del mismo tipo; (b) la teoría multiplica hechos primitivos (grados, respectos y relaciones -arias) con un coste ontológico injustificado; y (c) debilita nuestro acceso epistémico a las propiedades “auténticas” —aquellas que figuran en las leyes naturales—, pues carece de un criterio para distinguirlas de meras correlaciones accidentales (§§ 17–19).

También rechaza las clases de tropos como ersatz de universales. La razón clave es modal: para que haya clases que cumplan la función “uno sobre muchos”, deben existir tropos meramente posibles que cuenten como miembros. No obstante, sobre la base del actualismo modal, no hay un modo no circular de generarlos sin reintroducir universales (o, cuanto menos, sin asumir un realismo lewisiano costoso). De ahí concluye que las teorías de tropos como sustitutos fracasan en términos de compatibilidad modal y en economía teórica (§§ 24, 30–31).

Al final de la Parte I, se ofrece el cierre del argumento criticando el nominalismo teológico —la tesis de que las propiedades son conceptos en la mente divina— ( § 33). Alvarado muestra que esa opción incurre en un círculo vicioso (§ 36) y tensiona la aseidad divina (§ 37). Si el nominalista teológico explica que es porque “cae bajo” el concepto divino , debe a su vez explicar por qué Dios posee apelando al metaconcepto “posee el concepto ”, y así sucesivamente, o bien declarar como primitivos los conceptos divinos—lo que es puramente ad hoc—, generando el círculo vicioso. El tensionamiento de la aseidad se da cuando se cuando se confunde dependencia ontológica con covariación modal, pues del hecho de que los universales trasciendentes existan en todos los mundos se inferiría erróneamente que Dios depende de ellos. Alvarado concluye con un balance a favor de una ontología de universales por su mayor poder explicativo, su coherencia modal y su mejor encaje con las ciencias y la epistemología (§ 38).

Universales trascendentales

La Parte II sostiene que las funciones recién descritas exigen universales trascendentes, pues éstos no dependen de su instanciación y así evitan colapsar con lo contingente: si una propiedad es esencial a un objeto contingente, el universal inmanente también sería contingente. El platonismo evita esa deriva mediante la independencia ontológica del universal, algo ya adelantado en la Parte I (§ 2).

En metafísica modal, los universales desempeñan un papel estructural. Alvarado examina tres familias de teorías: (i) teorías de universales estructurales máximos,[63][64] (ii) teorías combinatorias,[65][66][67][68] y (iii) teorías lingüísticas.[69] Alvarado argumenta que, si se restringen los universales a los inmanentes (por principio de instanciación), ninguna de estas familias logra dar cuenta de un espacio modal razonable. Aquí Alvarado oferta como cosas de interés las propiedades alienígenas y la simetría de accesibilidad:

- Propiedades alienígenas: Son universales que no están instanciados en el mundo actual y no son “construibles” a partir de los universales efectivamente instanciados. Alvarado sostiene que una metafísica modal razonable debe permitir su posibilidad. Si se acepta sólo lo inmanente, los mundos posibles que uno puede “construir” desde lo actual nunca introducen nuevos universales, con lo cual las propiedades alienígenas quedan imposibilitadas. Resultado: para acomodarlas sin incoherencias, hacen falta universales trascendentes que existan aunque no haya instancias en lo actual.

- Simetría de accesibilidad: Alvarado defiende que la accesibilidad entre mundos en modalidad metafísica debe ser simétrica (a diferencia de la concebilidad epistémica, donde puede romperse): si accede a , entonces debe acceder a . Esto bloquea estados de cosas “posiblemente necesarios” que no se obtienen en el mundo de partida y sirve como restricción de corrección sobre una construcción actualista de mundos. En los esquemas que sólo usan universales efectivamente instanciados, al avanzar por cadenas de accesibilidad se produce una suerte de “entropía metafísica”: cuanto más “lejos” del mundo actual, menos universales instanciados. Si la accesibilidad ha de ser simétrica, no es lícito “saltar” a mundos que agreguen universales inexistentes en lo actual (pues eso rompería la simetría). Otra vez, para mantener a la vez simetría y alienígenas, se requiere que los universales existan con independencia de su instanciación, esto es, que sean trascendentes.

En vistas de lo anterior, la inteligibilidad modal requiera universales trascendentes y, por tanto, que el Principle of Instantiation sea falso (§§ 39–44).

En su tratamiento de las leyes naturales, Alvarado parte de la familia Dretske–Tooley–Armstrong, donde las leyes se conciben como relaciones nomológicas de necesidad entre universales (e.g., ), y la contrasta con la lectura de poderes/disposiciones, según la cual las leyes son universales con poderes causales esenciales. En ambos casos, las leyes se fundan en universales (§ 45). Con ese trasfondo, examina y generaliza los casos tipo Tooley y muestra que las llamadas “leyes funcionales” (que conectan directamente a los universales determinables) no salvan la alternativa aristotélica. Por el contrario, refuerzan la necesidad de postular universales platónicos (§§ 46–49, 50–52). ¿Por qué esto es así? Porque si las leyes son relaciones nomológicas esenciales a sus universales constituyentes, su validez modal depende de la existencia de esos universales en los mundos relevantes; y, en el caso de leyes funcionales, la relación es directamente entre determinables, que a su vez fundamentan las relaciones entre determinados. Para que la ley cuantifique “sobre todos los determinados posibles” (e.g., todas las masas/distancias/fuerzas), los determinables y sus determinados deben existir aunque no estén instanciados en el mundo actual—; de lo contrario, la ley o bien no existe o no tiene el alcance modal que pretende. Por eso el principio de instanciación resulta falso y se requieren universales platónicos: para hacer inteligibles los regímenes nómicos requerimos universales no instanciados (§§ 51–52). Además, sostiene Alvarado que existe una única red nómica que es necesaria e invariante a través de todos los mundos posibles; si hay una ley natural, deben existir (aunque no se instancien) los universales de los que esa ley depende.

Alvarado introduce, además, la defensa de una tésis de prioridad ontológica: para cumplir sus funciones teóricas, los universales deben ser anteriores—en sentido de relaciones de fundamento (grounding) y/o dependiencia (dependence)—a las naturalezas, semejanzas, leyes y la causalidad. Ese es el “perfil de prioridad” que guía la Parte II (§ 53). En detalle, los hechos de naturaleza y semejanza se fundamentan en instanciaciones de universales, y las leyes (entendidas ya sea como relaciones nomológicas de orden superior, ya sea como poderes esenciales) y las conexiones causales se fundan y dependen de universales (§§ 54–57). Ahora bien, si los universales son inmanentes, existen sólo si hay instancias: por eso dependen genéricamente de sus instancias y están estricta y totalmente fundamentados por ellas (§ 58). Al combinar ese perfil con el rol del universal como fundamento de las naturalezas, se genera un círculo vicioso de fundamentación: la instanciación de hace existir a (i.e., queda “derivado” de su instanciación) y, a la vez, los hechos de naturaleza e instanciación quedan fundados en (§ 58). Por ello, sólo los universales trascendentes—independientes de toda instanciación—preservan sin incoherencias el perfil de prioridad requerido (§ 59).

Alvarado no ignora los cuestionamientos que puede sufrir su propuesta, de modo que destina las páginas finales de la Parte II a encarar objeciones clásicas. Comienza enfrentando el principio eleático: la regla ontológica según la cual solo deben admitirse (o existen) entidades que ejercen, o al menos pueden ejercer, eficacia causal; de modo lo que es ontológicamente inerte carece de “derecho a ser”. Alvarado reformula su exigencia en clave modal fuerte —lo existente debe (al menos potencialmente) hacer diferencia en los poderes causales— y precisa qué cuenta como “poder” para evaluar el caso de los universales. Con esa base, argumenta que los universales trascendentes no son entidades “inertes”: cuando están instanciados, modifican efectivamente el repertorio causal de sus portadores; por lo tanto, satisfacen la demanda eleática y no quedan proscritos por esterilidad causal (§§ 66–68).

A renglón seguido, aborda las objeciones de economía ontológica, centradas en el regreso de Bradley, los tropos de instanciación y los estados de cosas. El regreso de Bradley es el argumento de que, al explicar un hecho relacional (e.g., es ) mediante una relación (instanciación) entre el particular y el universal , se requiere otra relación que “enlace” esa relación con sus relata, y así sucesivamente ad infinitum, impidiendo cerrar la explicación y generando un regreso vicioso. Alvarado sostiene que tanto el aristotélico como el platónico necesitan, para cortar el regreso, admitir como básicos (aunque dependientes) ciertos tropos que ya son “instanciaciones-de--en-”; introducir una relación adicional de “instanciación” solo reabre el regreso. Así, el platonismo no paga más que su rival: ambos acaban comprometiéndose con tropos de instanciación, y el paquete de universales más tropos rinde mejor explicativamente que apelar a estados de cosas primitivos (§§ 68–70, 74). El presunto déficit epistémico del platonismo se enfrenta mediante una fenomenología sobria de la percepción: al percibir, discriminamos (i) el objeto, (ii) su tropo localizado (el rojo de una manzana), y (iii) la cualidad universal repetible instanciada por ese tropo. La intelección capta el universal en la instanciación sin postular facultades “místicas”, y dicho acceso es compatible con un método empírico robusto y con la práctica científica ordinaria (§§ 72–74).

Para las condiciones de identidad, propone un enfoque estructuralista: la identidad de un universal viene dada por su rol en la red nómica necesaria —la malla de conexiones de ley entre universales— y por su patrón de relaciones con los demás. Este estructuralismo causal se apoya en analogías conocidas: en matemáticas, un número se identifica por su lugar en la estructura;[70] en física, prima la estructura sobre sustratos reificados.[71][72] Dado que, según el libro, hay una única red nómica compatible con los universales, el rol posicional fija identidades de modo no convencional (§§ 75–76; cf. § 52).

Frente a la objeción de regresos o círculos de identidad (planteada por Edward Jonathan Lowe), la respuesta es que la determinación es holística: las identidades no se fijan por cadenas lineales de dependencia , sino por la no-permutabilidad del lugar de cada nodo en la estructura total (criterio formulable en términos de simetrías de grafo). Así, la dependencia estructural no vacía la identidad ni exige incurrir en un círculo vicioso: lo que individualiza a es su posición en la red, y esa posición es invariante bajo las automorfías relevantes (§ 77).

Particulares

Sobre los particulares, el libro rechaza que haya que elegir entre sustrato (substratum) y haz (bundle): no son opciones excluyentes. Un particular está constituido por un conjunto de instanciaciones (tropos) de universales trascendentes y, a la vez, posee sustrato: un tropo nuclear que unifica el objeto y del que dependen los demás tropos (periféricos). Esta integración da lugar a una teoría nuclear de haces de tropos, donde el sustrato no es algo distinto del haz sino su núcleo organizador. Este fija la identidad del particular, ordena sus compatibilidades internas y permite explicar su persistencia y cambio sin apelar a piezas adicionales (§§ 78–79, 89).

En la teoría nuclear, un particular es un haz con dos estratos: (i) un núcleo, que es la fusión mereológica de tropos mutuamente dependientes y esenciales—si falta uno, el núcleo no existe; siendo esos tropos los que fijan la esencia individual—, y (ii) una periferia de tropos que dependen rígidamente del núcleo y son accidentales (i.e., pueden variar sin destruir la identidad). El haz completo se obtiene por cierre de dependencia ontológica (§ 82). Estas conexiones internas generan estructuras de saturación (§ 83): el núcleo exige que ciertos determinables estén siempre “saturados” por algún determinado (e.g., todo electrón debe tener alguna masa, alguna carga y algún cuanto de espin), y a la vez excluye combinaciones imposibles (no cabe, v. gr., un electrón con dos tropos de la misma masa, ni con masa y spin sin carga). En muchos casos, los tropos periféricos están funcionalmente subordinados al núcleo: la dirección del espín presupone una orientación espacial; el momento y la energía cinética presuponen velocidad, y ésta a su vez localización. Es por eso que la posición del objeto condiciona qué tropos periféricos puede tener (§ 83). Con ello, la teoría modela (i) compatibilidades/incompatibilidades internas del haz, (ii) el perfil de dependencia (del núcleo a la periferia), y (iii) la articulación entre el carácter cualitativo del objeto y su unidad metafísica—explicando por qué los tropos aparecen en haces y no como agregados arbitrarios (§ 83).

La teoría nuclear explica la identidad a través del tiempo sin tratar las propiedades como “partes” rígidas del objeto. Sostiene que un objeto existe en un tiempo si y solo si existen los tropos de su núcleo; los tropos periféricos pueden coincidir o no con toda la duración del núcleo y, cuando no coinciden, generan propiedades transitorias. De aquí se formula la identidad temporal: -@- -@- todo tropo que es parte del núcleo de -@- lo es del núcleo de -@- (para objetos simples). Así, el mismo particular puede ganar o perder rasgos sin perder identidad (e.g., a través de cambios accidentales), y el marco permite distinguir los casos de cambio sustancial (como la aparición o desaparición de la “sustancia”) de meras variaciones espurias. Además, se muestra por qué algunas versiones clásicas de la teoría nuclear son inestables: la dependencia ontológica es un orden estricto (i.e., irreflexiva, asimétrica y transitiva), de modo que un “núcleo” compuesto por pluralidad de tropos mutuamente dependientes resulta incoherente. Esta tensión motiva la reforma presentada en el capítulo siguiente (§§ 84–86; remisión a § 79). Esta “teoría nuclear reformada” resuelve el problema anterior haciendo único el tropo nuclear. Con ello, los periféricos dependen rígidamente del núcleo, pero el núcleo no depende rígidamente de ellos. El explanans básico se expresa así: para todo objeto y toda naturaleza , existe el tropo nuclear y un tropo correlacionado con , tal que el hecho de que sea está fundado en que depende de . Es, simplemente, reemplazar “ser-parte-de” por “depender-de” (con ), conservando el haz y sus ventajas explicativas. En este sentido, el tropo nuclear es un sustrato: unifica el objeto, fija su esencia, ancla la dependencia de los periféricos y evita relaciones de dependencia “no estándar” dentro del núcleo (§§ 87–90).

Alvarado cierra el libro afirmando que los particulares resultan ser, en definitiva, “proyecciones” en el sentido técnico del libro: instanciaciones (tropos) que portan información de un reino de universales, y cuya arquitectura interna (núcleo/periferia) explican su identidad, su persistencia, su cambio y su dependencia. Esto cuadra con la tesis central trabajada a lo largo de las partes precedentes: a nivel fundamental hay universales trascendentes y tropos; las demás categorías —incluidos los objetos ordinarios— son derivadas en términos de prioridad ontológica. Los universales y tropos están a la par en lo fundamental, y que los objetos son tropo-nucleares o entidades fundadas en ellos (§ 1; § 96).

Publicaciones seleccionadas

Libros

- Alvarado, J. T. (2002). Hilary Putnam: el argumento de teoría de modelos contra el realismo. Eunsa.

- Alvarado, J. T. (2020). A Metaphysics of Platonic Universals and their Instantiations: Shadow of Universal. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-53393-9

Capítulos de libros

- Alvarado, J. T. (2008). Conceptual Relativity and Structures of Explanation. In M. U. Rivas Monroy, C. C. Silva, & C. Martínez Vidal (Eds.), Following Putnam's Trail: On Realism and Other Issues (pp. 163-183). Editions Rodopi.

- Alvarado, J. T. (2017). Dos ontologías de cúmulos de tropos nucleares. En E. Zerbudis (Ed.), Poderes causales, tropos y otras criaturas extrañas. Ensayos de metafísica analítica (págs. 165-189). Título. https://www.academia.edu/45588403/Poderes_causales_tropos_y_otras_criaturas_extrañas_Ensayos_de_metafísica_analítica

- Alvarado, J. T. (2019). Personas y mentes. En P. López-Silva (Ed.), Discusiones contemporáneas en filosofía de la mente. Voces locales (págs. 13-37). Universidad de Valparaíso. http://www.selecciondetextos.cl/wp-content/uploads/2019/12/Vol7-ST-Ed-Pablo-Lopez-2.pdf

- Alvarado, J. T. (2020). Animalismo y animales racionales. En J. Vidal, & C. Muñoz (Edits.), Perspectivas sobre la subjetividad (págs. 87-109). Editorial Universidad de Concepción. http://editorial.udec.cl/sites/default/files/Perspectivas%20sobre%20la%20subjetividad.pdf

- Alvarado, J. T., & Tugby, M. (2021). A Problem for Natural-Kind Essentialism and Formal Causes. In L. Jansen, & P. Sandstad (Eds.), Neo-Aristotelian perspectives on formal causation (pp. 201-221). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780429329821

Artículos

- Alvarado, J. T. (1994). El carácter individual del nasciturus. Análisis del periodo entre la concepción y la implantación del embrión. Revista Chilena de Derecho, 21(2), 345-350. https://www.jstor.org/stable/41609295

- Alvarado, J. T. (1995). Derecho a la vida y libertad de conciencia. Análisis de un modelo de racionalidad práctica (Comentario de una sentencia). Revista Chilena de Derecho, 22(1), 91-104. https://repositorio.uc.cl/xmlui/bitstream/handle/11534/14642/000178439.pdf

- Alvarado, J. T. (1999). Los Segundos analíticos de Aristóteles sin causalidad. Sobre una interpretación de R. McKirahan. Méthexis, 12, 125-132. https://www.jstor.org/stable/43739158

- Alvarado, J. T. (2002). El argumento de teoría de modelos de Putnam y la metodología para la comprensión de las nociones intencionales. Theoria, 17(3), 541-561. https://addi.ehu.es/bitstream/handle/10810/40393/Theoria%2045%20541-561.pdf?sequence=1&isAllowed=y

- Alvarado, J. T. (2005). Necesidad de origen y metafísica modal. Diánoia, L(54), 3-32. https://www.scielo.org.mx/pdf/dianoia/v50n54/0185-2450-dianoia-50-54-3.pdf

- Alvarado, J. T. (2005). Teorías anti-realistas de la verdad. Revista de Humanidades, 10, 33-43. https://repositorio.unab.cl/xmlui/bitstream/handle/ria/2185/Alvarado_Teorías%20anti-realistas%20de%20la%20verdad_2005.pdf?sequence=1&isAllowed=y

- Alvarado, J. T. (2006). ¿Qué es el espacio ontológico modal? Philosophica, 29, 7-44. https://www.researchgate.net/publication/235636380_Que_es_el_espacio_ontologico_modal

- Alvarado, J. T. (2006). Consecuencias normativas de la naturaleza. Sapientia, 61, 153-170. https://repositorio.uca.edu.ar/bitstream/123456789/12120/1/consecuencias-normativas-naturaleza.pdf

- Alvarado, J. T. (2006). Esencias individuales e identidad primitiva. Epistemología e Historia de la Ciencia, 12, 31-36. https://rdu.unc.edu.ar/bitstream/handle/11086/3032/4-esencias%20individuales.pdf?sequence=1&isAllowed=y

- Alvarado, J. T. (2006). Manifestation and compositionality. Teorema: Revista internacional de filosofía, 25(3), 5-36. https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2977180.pdf

- Alvarado, J. T. (2006). Problemas de epistemología modal. Discusiones Filosóficas, 27(10), 33-62. http://www.scielo.org.co/pdf/difil/v7n10/v7n10a02.pdf

- Alvarado, J. T. (2007). Bidimensionalismo epistémico y el espacio ontológico modal. CRÍTICA, Revista Hispanoamericana de Filosofía, 39(117), 3-18. https://doi.org/10.22201/iifs.18704905e.2007.568

- Alvarado, J. T. (January de 2007). Cómo podrían ser las cosas. Nota crítica a: Penelope Mackie, How things might have been. Individuals, kinds and essential properties, Oxford: Clarendon Press, 2006. ResearchGate: https://www.researchgate.net/publication/28246607_Como_podrian_ser_las_cosas_Nota_critica_a_Penelope_Mackie_How_things_might_have_been_Individuals_kinds_and_essential_properties_Oxford_Clarendon_Press_2006

- Alvarado, J. T. (2007). Esencias individuales e identidad primitiva. Analytica - Revista de Filosofia, 11(2), 155-195. https://revistas.ufrj.br/index.php/analytica/article/view/533/488

- Alvarado, J. T. (2007). Mundos posibles como universales estructurales máximos. Una conjetura ontológica. Análisis Filosófico, 27(2), 119-143. http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-96362007000200002

- Alvarado, J. T. (2008). ¿Es incoherente la postulación de mundos posibles? Abstracta, 4(2), 148-184. https://www.researchgate.net/publication/228588347_ES_INCOHERENTE_LA_POSTULACION_DE_MUNDOS_POSIBLES

- Alvarado, J. T. (2008). ¿Qué son los mundos posibles? Intus-Legere Filosofía, 2(1), 9-31. https://doi.org/10.15691/0718-5448Vol2Iss1a64

- Alvarado, J. T. (2008). Agnosticismo modal. Anuario Filosófico, XLI(3), 597-620. https://revistas.unav.edu/index.php/anuario-filosofico/article/view/29221/24737

- Alvarado, J. T. (2008). La noción de justificación a priori. Discusiones Filosóficas, 9(2), 97-122. https://revistasojs.ucaldas.edu.co/index.php/discusionesfilosoficas/article/view/652

- Alvarado, J. T. (2008). La transformación en metafísica modal. Estudios de epistemología, 6, 23-34. http://filo.unt.edu.ar/wp-content/uploads/2015/11/epistem_6.pdf

- Alvarado, J. T. (2008). Necesidad de origen e Identidad fundada; consideraciones críticas en torno al argumento de Forbes. Observaciones filosóficas(6), 1-36. https://repositorio.uc.cl/xmlui/bitstream/handle/11534/45572/Necesidad%20de%20origen%20e%20Identidad%20fundada_%20consideraciones%20críticas%20en%20torno%20al%20argumento%20de%20Forbes.pdf?sequence=1&isAllowed=y

- Alvarado, J. T. (2009). Espacios Modales Incompletos. Praxis Filosófica(28), 143-167. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=209014646007

- Alvarado, J. T. (2009). La noción de mundo determinista. Eikasia. Revista de Filosofía(27), 93-109. https://www.academia.edu/2576026/La_noción_de_mundo_determinista

- Alvarado, J. T. (2009). Una teoría causal de la modalidad. Ideas y Valores, 58(140), 173-196. http://www.scielo.org.co/pdf/idval/v58n140/v58n140a08.pdf

- Alvarado, J. T. (2010). Condiciones de identidad para universales trascendentes. Alpha(31), 25-38. https://doi.org/10.4067/S0718-22012010000200003

- Alvarado, J. T. (2010). El problema de los universales. Filosofia Unisinos, 11(2), 112-129. https://doi.org/10.4013/4640

- Alvarado, J. T. (2010). El universal de pluriverso. Revista de Filosofía, 66, 25-44. https://doi.org/10.4067/S0718-43602010000100002

- Alvarado, J. T. (2010). Espacio modal y universales estructurales máximos. Estudios Filosóficos(41), 111-138. http://www.scielo.org.co/pdf/ef/n41/n41a06.pdf

- Alvarado, J. T. (2010). La función de los universales en metafísica modal. Teorema: Revista internacional de filosofía, XXIX(3), 77-101. https://www.academia.edu/2575429/La_función_de_los_universales_en_metafísica_modal

- Alvarado, J. T. (2010). Natural Laws, Modality, and Universals. Epistemologia, 33(2), 255-282. https://www.researchgate.net/publication/235636639_Natural_Laws_Modality_and_Universals

- Alvarado, J. T. (2011). ¿Confieren poderes causales los universales trascendentes? Tópicos. Revista de Filosofía de Santa Fe, 40, 225-257. https://www.scielo.org.mx/pdf/trf/n40/n40a9.pdf

- Alvarado, J. T. (2011). Clases de tropos como universales Ersatz. Trans/Form/Ação, 34(1), 87-114. https://doi.org/10.1590/S0101-31732011000100006

- Alvarado, J. T. (2011). Dios y el problema de los universales. Aporía • Revista Internacional de Investigaciones Filosóficas(1), 42-61. https://ojs.uc.cl/index.php/aporia/article/view/64845

- Alvarado, J. T. (2011). Universales estructurales. Manuscrito: Revista Internacional de Filosofia, 34(2), 471-521. https://doi.org/10.1590/S0100-60452011000200003

- Alvarado, J. T. (2012). El argumento de sustracción para universales trascendentes. KRITERION, 53(125), 263-279. https://doi.org/10.1590/S0100-512X2012000100013

- Alvarado, J. T. (2012). Instantiation as Partial Identity. Organon F, 19(4), 459-487. https://www.researchgate.net/publication/235636517_Instantiation_as_Partial_Identity

- Alvarado, J. T. (2012). La explicación reductiva de los estados de cosas y el regreso de Bradley. Análisis Filosófico, XXXII(2), 155-178. https://doi.org/10.36446/af.2012.99

- Alvarado, J. T. (2012). Libertad de la voluntad y poderes causales. Veritas(26), 107-123. https://doi.org/10.4067/S0718-92732012000100005

- Alvarado, J. T. (2012). Referencia directa en los términos de clases naturales. Reflexiones ontológicas. Areté, 24(2), 231-262. https://doi.org/10.18800/arete.201202.001

- Alvarado, J. T. (2013). Estados de cosas en el tiempo. Revista del Instituto de Filosofía(2), 83-104. https://doi.org/10.22370/rhv2013iss2pp83-104

- Alvarado, J. T. (2013). Fórmulas Barcan de segundo orden y universales trascendentes. Ideas y Valores, LXII(152), 111-131. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80929837006

- Alvarado, J. T. (2013). Fundación y reducción. Aporía • Revista Internacional de Investigaciones Filosóficas(6), 59-74. https://repositorio.uc.cl/xmlui/bitstream/handle/11534/4493/000625003.pdf

- Alvarado, J. T. (2013). Principios de causalidad y metafísica modal. Revista Latinoamericana de Filosofía, XXXIX(1), 5-42. https://repositorio.uc.cl/xmlui/bitstream/handle/11534/37463/Principios%20de%20causalidad%20y%20metafísica%20modal.pdf

- Alvarado, J. T. (2013). Teorías recientes de la Trinidad. Veritas(29), 189-217 . https://doi.org/10.4067/S0718-92732013000200009

- Alvarado, J. T. (2013). The Relation of Instantiation. Filozofia Nauki, 21(2), 31-49. https://www.researchgate.net/publication/260208205_The_Relation_of_Instantiation

- Alvarado, J. T. (2014). Dos alternativas de ontología angélica. Cuestiones Teológicas, 41(95), 75-96. http://www.scielo.org.co/pdf/cteo/v41n95/v41n95a05.pdf

- Alvarado, J. T. (2014). Estados de cosas y relaciones de fundación. Tópicos. Revista de Filosofía de Santa Fe(28), 93-122. https://doi.org/10.14409/topicos.v0i28.6826

- Alvarado, J. T. (2014). La noción de poder causal. Consecuencias de diferentes teorías modales y causales. Revista Colombiana de Filosofía de la Ciencia, 14(29), 7-32. https://www.redalyc.org/pdf/414/41438646001.pdf

- Alvarado, J. T. (2014). Natural classes of tropes. Filosofia Unisinos, 15(2), 148-160. https://doi.org/10.4013/fsu.2014.152.05

- Alvarado, J. T. (2014). Propiedades determinables, propiedades determinadas y semejanza. Discusiones Filosóficas, 15(24), 129-162. http://www.scielo.org.co/pdf/difil/v15n24/v15n24a08.pdf

- Alvarado, J. T. (2014). Sustratos versus cúmulos. Ontologías alternativas para objetos particulares. Límite. Revista Interdisciplinaria de Filosofía y Psicología, 9(28), 7-34. https://www.researchgate.net/publication/298972583_Sustratos_versus_cumulos_Ontologias_alternativas_para_objetos_particulares

- Alvarado, J. T. (2015). Carmichael acerca de proposiciones y universales. Anuario Filosófico, 46(3), 617-642. https://doi.org/10.15581/009.46.958

- Alvarado, J. T. (2015). Derechos fundamentales, interpretación proporcionalista y consecuencialismo. La relevancia jurídica de las teorías morales fundamentales. Estudios Constitucionales(2), 391-418. https://doi.org/10.4067/S0718-52002015000200013

- Alvarado, J. T. (2015). Dos teorías nucleares de la sustancia. Cuadernos de Filosofía N(33), 29-51. https://revistas.udec.cl/index.php/cuadernos_de_filosofia/article/view/803/1392

- Alvarado, J. T. (2015). Una Definición Implícita de la Existencia. Principia, 19(1), 93-119. https://doi.org/10.5007/1808-1711.2015v19n1p93

- Alvarado, J. T. (2016). ¿Derecho a la felicidad? Díkaion: revista de actualidad jurídica, 25(2), 243-265. https://doi.org/10.5294/dika.2016.25.2.5

- Alvarado, J. T. (2016). ¿Qué es una ‘religión’? Tres teorías recientes. ’Ilu. Revista de Ciencias de las Religiones, 21, 31-49. https://doi.org/10.5209/ILUR.53839

- Alvarado, J. T. (2016). Acompañar, discernir e integrar la fragilidad. El capítulo VIII de Amoris Laetitia. Medellín, XLII(165), 389-414. https://repositorio.uc.cl/xmlui/bitstream/handle/11534/30525/Acompañar%2C%20discernir%20e%20integrar%20la%20fragilidad.%20El%20capítulo%20VIII%20de%20Amoris%20Laetitia.pdf?sequence=1

- Alvarado, J. T. (2016). Identidad personal y ontología de la persona. Universitas Philosophica, 33(66), 77-112. https://doi.org/10.11144/Javeriana.uph33-66.ipop

- Alvarado, J. T. (2016). Inconmensurabilidad de los valores básicos y proporcionalismo. Presupuestos filosóficos de la interpretación proporcionalista de los derechos fundamentales. Revista Chilena de Derecho, 43(1), 311-334. https://ojs.uc.cl/index.php/Rchd/article/view/25039

- Alvarado, J. T. (2016). Nuclear Bundles of Tropes and Ontological Dependence. Disputatio. Philosophical Research Bulletin, 5(6), 205-224. https://gredos.usal.es/bitstream/handle/10366/131926/2016%20Alvarado%20Tropos.pdf?sequence=1&isAllowed=y

- Alvarado, J. T. (2017). Cúmulos de tropos nucleares. Philosophia. Revista de Filosofía, 77(1), 9-46. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=603966972001

- Alvarado, J. T. (2017). La fe sobrenatural y el valor epistemológico del testimonio. TheoLogica: An International Journal for Philosophy of Religion and Philosophical Theology, 1(1), 148-170. https://doi.org/10.14428/thl.v1i1.113

- Alvarado, J. T. (2017). Necesitismo de segundo orden. Eidos: Revista de Filosofía de la Universidad del Norte(26), 268-301. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=85448897011

- Alvarado, J. T. (2018). Aristotelismo y leyes naturales funcionales. Culturas Científicas, 1(1), 46-62. https://www.academia.edu/36787605/ARISTOTELISMO_Y_LEYES_NATURALES_FUNCIONALES

- Alvarado, J. T. (2018). Ethical Problems with the Preimplantation Genetic Diagnosis of Human Embryos. Acta Bioethica, 24(1), 75-83. https://www.scielo.cl/pdf/abioeth/v24n1/1726-569X-abioeth-24-01-00075.pdf

- Alvarado, J. T. (December de 2018). La esencia de la chilenidad. 1-16. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.21752.70408

- Alvarado, J. T. (2019). Are Tropes Simple? Teorema: Revista internacional de filosofía, XXXVIII(2), 51-72. https://www.academia.edu/40465183/Are_Tropes_Simple

- Alvarado, J. T. (2019). Emergence and reduction. Filosofia Unisinos, 20(1), 3-12. https://doi.org/10.4013/fsu.2019.201.01

- Alvarado, J. T. (2019). Estructuras fundamentales concretas. Manuscrito: Revista Internacional de Filosofia, 42(1), 121-168. https://doi.org/10.1590/0100-6045.2019.V42N1.JA

- Alvarado, J. T. (2019). Eucaristía, presencia real y viajes en el tiempo. Cuestiones Teológicas, 46(106), 319-350. https://doi.org/10.18566/cueteo.v46n106.a06

- Alvarado, J. T. (2019). Fenomenología de los universales y metafísica de propiedades. ENDOXA(43), 193-226. https://doi.org/10.5944/endoxa.43.2019.20795

- Alvarado, J. T. (2019). Holismo nómico. Tópicos(57), 11-44. https://doi.org/10.21555/top.v0i57.1004

- Alvarado, J. T. (2020). Aristóteles en la metafísica analítica contemporánea. Ápeiron. Estudios de filosofía(13), 11-43. https://dialnet.unirioja.es/servlet/ejemplar?codigo=567377&info=open_link_ejemplar

- Alvarado, J. T. (2020). Universales y Fundación Ascendente. Acerca de T. Scott Dixon (2018), “Upward Grounding”, Philosophy and Phenomenological Research 97, 1, pp. 48-78. Aporía • Revista Internacional de Investigaciones Filosóficas (19), 92-102. https://doi.org/10.7764/aporia.19.14632

- Alvarado, J. T. (2021). A modal-causal argument for a concrete necessary object. Manuscrito: Revista Internacional de Filosofia, 44(4), 374-417. https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/manuscrito/article/view/8668929/28260

- Alvarado, J. T. (2021). Tropo de ser y haecceitas. Una interpretación de Alonso Briceño. Síntesis. Revista de Filosofía, 4(1), 27-58. https://doi.org/10.15691/0718-5448Vol4Iss1a346

- Alvarado, J. T. (2022). Fundación y causalidad. ARTIGOS, 63(151), 7-30. https://doi.org/10.1590/0100-512X2021n15101jta

- Alvarado, J. T. (2023). ¿Es la vida una clase natural? Revista Colombiana de Filosofía de la Ciencia, 23(46), 289-311. https://doi.org/10.18270/rcfc.v23i46.4029

- Alvarado, J. T. (2023). La teoría cognitiva de las proposiciones y metafísica de propiedades. Discusiones Filosóficas, 23(41), 31-58. https://doi.org/10.17151/difil.2022.23.41.3

- Alvarado, J. T. (2023). Simplicidad divina radical. TheoLogica: An International Journal for Philosophy of Religion and Philosophical Theology, 8(1), 1-28. https://doi.org/10.14428/thl.v8i1.74633

- Alvarado, J. T., & Pessis García, B. (2015). La “noche oscura del alma” y externalismo sobre la fe. Open Insight, VI(9), 109-140. https://www.scielo.org.mx/pdf/rfoi/v6n9/v6n9a7.pdf

- Alvarado, J. T., & Unwin, C. (2017). Condiciones de Identidad para Organismos. Principia, 21(1), 13-40. https://doi.org/10.5007/1808-1711.2017v21n1p13

- Alvarado, J. T., & Valera, L. (2019). Posthumanismo e hibridación. PENSAMIENTO, 75(283), 307-319. https://doi.org/10.14422/pen.v75.i283.y2019.016

- Alvarado, J. T., Domínguez H., C., Muñoz, C., & Villalón, M. (2019). Reformulación del sistema local de protección de la infancia en el espacio comunal: prevención de la vulneración de derechos. En I. Irarrázaval, E. Piña, M. Letelier, & M. I. Jeldes (Edits.), Propuestas para Chile. Concurso Políticas Públicas 2018 (págs. 283-323). C.I.P. - Pontificia Universidad Católica de Chile. https://politicaspublicas.uc.cl/content/uploads/2019/03/Libro-completo-en-PDF_final-2.pdf

- Alvarado, J. T., Domínguez, C., Salinas, C., Dois, A., Wiegand, P., Velasco, A., Escudero, P., & Rubio, F. (2016). Hacia el fortalecimiento de la coparentalidad: un aporte para la atención pastoral en Chile. Medellín, XLII(165), 453-482. https://repositorio.uc.cl/xmlui/bitstream/handle/11534/31697/Hacia%20el%20fortalecimiento%20de%20la%20coparentalidad-%20un%20aporte%20para%20la%20atención%20pastoral%20en%20Chile.pdf?sequence=1&isAllowed=y

- Alvarado, J. T., Gubbins, J. L., & Morales, D. (2014). Analogía en las atribuciones divinas. Signos Filosóficos, XVI(32), 72-102. https://www.scielo.org.mx/pdf/signosf/v16n32/v16n32a3.pdf

- Alvarado, J. T., Valverde Forttes, P., Domínguez Hidalgo, C., Salinas Suárez Abogada, C., & Herrera Ponce, M. S. (2013). El rol de los padres en la transmisión de valores: la vigencia del valor del respeto. International Journal of Developmental and Educational Psychology, 1(1), 209-216. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=349852058014

Reseñas

- Alvarado, J. T. (2002). D. Charles, Aristotle on Meaning and Essence, Oxford 2000 (Clarendon Press, xiv + 410 págs.). Méthexis, 15(1), 157-160. https://www.jstor.org/stable/43738681

- Alvarado, J. T. (2002). Tiercelin, Claudine, Hilary Putnam, l’héritage pragmatiste, Presses Universitaires de France, Paris, 2002, 126 págs. Anuario Filosófico(10.15581/009.35.31587), 849-853. https://dadun.unav.edu/bitstream/10171/53832/1/31587-89939-1-PB.pdf

- Alvarado, J. T. (2002). R. J. Hankinson, Cause and Explanation in Ancient Greek Thought, Oxford 1998 (Clarendon Press, xvi + 499 págs.). Méthexis, 15, 173-175. https://www.jstor.org/stable/43738686

Conferencias, entrevistas y charlas

- Alvarado, J. T. (13 de Agosto de 2017). José Tomás Alvarado: "Le fe es conocimiento, no un sentimiento". (REC: Razón en Cristo) YouTube: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=qptlMyNv1Bk

- Alvarado, J. T., & Sánchez, F. (Diciembre de 2018). Pensar es Clave - José Tomás Alvarado, Abogado y Doctor en Filosofía. (Radio La Clave) YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=x6eCexdlVNM

- Alvarado, J. T., & Sanhueza, S. (19 de Noviembre de 2020). Día Mundial de la Filosofía UdeC 2020 - Metafísica - José Tomás Alvarado. (Filosofía UdeC) YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=_vz7pmNHsW0

- Alvarado, J. T., Ávila, P., Mayol, R., & Tallarita, G. (12 de Octubre de 2019). ¿Qué Es la Realidad? - Café del Futuro. (Congreso Futuro) YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=jvbr-s3YrRs

Documentos didácticos y borradores

- Alvarado, J. T. (2017). Sombra de universales. Borrador. https://www.academia.edu/34492919/Sombra_de_universales

- Alvarado, J. T. (2022). Notas de metafísica. Documento Didáctico. Santiago de Chile, Chile: Instituto de Filosofía. Pontificia Universidad Católica de Chile. https://www.academia.edu/72715698/Notas_de_Metafi_sica_

Referencias

- ↑ «José Tomás Alvarado / Perfil Académico de ReseachGate».

- ↑ Alvarado Marambio, José Tomás (2001). Hilary Putnam: el argumento de teoría de modelos contra el realismo. Universidad de Navarra. Consultado el 14 de agosto de 2023.

- ↑ «José Tomás Alvarado». Doctorado. Consultado el 14 de agosto de 2023.

- ↑ Smith, Plínio Junqueira; Bueno, Otávio (2016). Zalta, Edward N., ed. Skepticism in Latin America (Spring 2016 edición). Metaphysics Research Lab, Stanford University. Consultado el 14 de agosto de 2023.

- ↑ Padilla Gálvez, Jesús (2018). «El mejor de todos los mundos posibles». Cuadernos salmantinos de filosofía 45: 231-259.

- ↑ Ramírez, Javiera. «Alvarado, José Tomás». filosofia.uc.cl. Consultado el 15 de agosto de 2023.

- ↑ «José Tomás Alvarado | Pontificia Universidad Catolica de Chile - Academia.edu». uc-cl.academia.edu. Consultado el 15 de agosto de 2023.

- ↑ a b Alvarado, José Tomás (2020). A Metaphysics of Platonic Universals and their Instantiations: Shadow of Universals. Synthese Library (en inglés) 428. Springer International Publishing. ISBN 978-3-030-53392-2. doi:10.1007/978-3-030-53393-9. Consultado el 15 de agosto de 2023.

- ↑ Alvarado, José Tomás. ARISTOTELISMO Y LEYES NATURALES FUNCIONALES. Consultado el 16 de agosto de 2023.

- ↑ Alvarado, José Tomás (2022-01). «FUNDACIÓN Y CAUSALIDAD». Kriterion: Revista de Filosofia 63 (151): 7-30. ISSN 1981-5336. doi:10.1590/0100-512x2021n15101jta. Consultado el 16 de agosto de 2023.

- ↑ Alvarado, José Tomas (2023). «¿Es la vida una clase natural?». Revista Colombiana de Filosofía de la Ciencia 23 (46): 289-311. doi:10.18270/rcfc.v23i46.4029.

- ↑ Marambio, José Tomás Alvarado (2014). «La noción de poder causal. Consecuencias de diferentes teorías modales y causales». Revista Colombiana de Filosofía de la Ciencia 14 (29): 7-32. ISSN 0124-4620. Consultado el 16 de agosto de 2023.

- ↑ Alvarado Marambio, José Tomás (1 de noviembre de 2012). «La explicación reductiva de los estados de cosas y el regreso de Bradley». Análisis Filosófico 32 (2): 155-178. ISSN 1851-9636. doi:10.36446/af.2012.99. Consultado el 16 de agosto de 2023.

- ↑ Alvarado, José Tomás (2008). «¿ES INCOHERENTE LA POSTULACIÓN DE MUNDOS POSIBLES?». pp. 148-184.

- ↑ Marambio, José Tomás Alvarado (2009). «Espacios Modales Incompletos». Praxis Filosófica (28): 143-167. ISSN 0120-4688. Consultado el 16 de agosto de 2023.

- ↑ Marambio, José Tomás Alvarado (2010). «La función de los universales en metafísica modal». Teorema: Revista Internacional de Filosofía 29 (3): 77-101. ISSN 0210-1602. Consultado el 16 de agosto de 2023.

- ↑ Marambio, Alvarado; Tomás, José (2012-03). «Freedom of the will and causal powers». Veritas (26): 107-123. ISSN 0718-9273. doi:10.4067/S0718-92732012000100005. Consultado el 16 de agosto de 2023.

- ↑ Alvarado, José Tomás. La noción de mundo determinista. Consultado el 16 de agosto de 2023.

- ↑ Marambio, Alvarado; Tomás, José (2013-05). «Principios de causalidad y metafísica modal». Revista latinoamericana de filosofía 39 (1): 5-42. ISSN 1852-7353. Consultado el 16 de agosto de 2023.

- ↑ Marambio, José Tomás Alvarado (2011). «Clases de tropos como universales Ersatz». Trans/Form/Ação 34: 87-114. ISSN 0101-3173. doi:10.1590/S0101-31732011000100006. Consultado el 16 de agosto de 2023.

- ↑ Marambio, José Tomás Alvarado (29 de junio de 2019). «Holismo nómico». Tópicos, Revista de Filosofía (57): 11-44. ISSN 2007-8498. doi:10.21555/top.v0i57.1004. Consultado el 16 de agosto de 2023.

- ↑ Alvarado Marambio, José Tomás (30 de marzo de 2016). «Identidad personal y ontología de la persona». Universitas Philosophica 33 (66): 77-112. ISSN 2346-2426. doi:10.11144/Javeriana.uph33-66.ipop. Consultado el 16 de agosto de 2023.

- ↑ Tomás Alvarado, José (00/2012). «Referencia directa en los términos de clases naturales: reflexiones ontológicas». Areté 24 (2): 231-262. ISSN 1016-913X. Consultado el 16 de agosto de 2023.

- ↑ Alvarado Marambio, José Tomás (2014-06). «Propiedades determinables, propiedades determinadas y semejanza». Discusiones Filosóficas 15 (24): 129-162. ISSN 0124-6127. Consultado el 16 de agosto de 2023.

- ↑ Marambio, José Alvarado (2007). «Bidimensionalismo epistémico y el espacio ontológico modal». philpapers.org (en inglés). Consultado el 16 de agosto de 2023.

- ↑ Alvarado Marambio, José Tomás. «Mundos posibles como universales estructurales máximos. Una conjetura ontológica». Análisis Filosófico XXVII (2): 119-143.

- ↑ Marambio, José Tomás Alvarado (2017). «Cúmulos de tropos nucleares». Philosophia 77 (1): 9-46. ISSN 0328-9672. Consultado el 15 de agosto de 2023.

- ↑ Alvarado, José Tomás (2006). «Problemas de epistemología modal». Discusiones Filosóficas 27 (10): 33-62.

- ↑ Alvarado, José Tomás (2006). «Manifestation and compositionality». Teorema: Revista internacional de filosofía 25 (3): 5-36.

- ↑ Alvarado, José Tomás (2005). «Teorías anti-realistas de la verdad». Revisya de Humanidades 10: 33-43.

- ↑ Alvarado, José Tomás (2002). «El argumento de teoría de modelos de Putnam y la metodología para la comprensión de las nociones intencionales». Theoria 17 (2): 541-561.

- ↑ Se puede leer sobre realismo estructural en sus dos variantes, óntica y epistémica, en Estructuralismo (filosofía).

- ↑ Borge, Bruno (2015). Conociendo la estructura del mundo : el Realismo Estructural en el marco del Rebate Realismo vs. Antirrealismo Científico. TeseoPress. ISBN 978-987-33-8744-9.

- ↑ Marambio, José Tomás Alvarado (31 de enero de 2019). «ESTRUCTURAS FUNDAMENTALES CONCRETAS». Manuscrito 42: 121-168. ISSN 0100-6045. doi:10.1590/0100-6045.2019.V42N1.JA. Consultado el 16 de agosto de 2023.

- ↑ Alvarado, José Tomás; Unwin, Cristóbal (16 de noviembre de 2017). «Condiciones de identidad para organismos». Principia: an international journal of epistemology 21 (1): 13-40. ISSN 1808-1711. doi:10.5007/1808-1711.2017v21n1p13. Consultado el 16 de agosto de 2023.

- ↑ Wilson, Robert A., ed. (1999). Species: New Interdisciplinary Essays (en inglés). The MIT Press. ISBN 978-0-262-28635-0. doi:10.7551/mitpress/6396.001.0001. Consultado el 16 de agosto de 2023.

- ↑ Wilson, Robert A. (2005). Genes and the agents of life: the individual in the fragile sciences, biology. Cambridge Univ. Press. ISBN 978-0-521-54495-5.

- ↑ Pradeu, Thomas (2010). «What is An Organism? An Immunological Answer». History and Philosophy of the Life Sciences 32 (2/3): 247-267. ISSN 0391-9714. Consultado el 16 de agosto de 2023.

- ↑ Pradeu, Thomas; Vitanza, Elizabeth (27 de febrero de 2012). The Limits of the SelfImmunology and Biological Identity. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-977528-6. doi:10.1093/acprof:oso/9780199775286.001.0001. Consultado el 16 de agosto de 2023.

- ↑ Clarke, Ellen (1 de diciembre de 2010). «The Problem of Biological Individuality». Biological Theory (en inglés) 5 (4): 312-325. ISSN 1555-5550. doi:10.1162/BIOT_a_00068. Consultado el 16 de agosto de 2023.

- ↑ Clarke, Ellen (2013). «The Multiple Realizability of Biological Individuals». The Journal of Philosophy 110 (8): 413-435. ISSN 0022-362X. Consultado el 16 de agosto de 2023.

- ↑ Clarke, Ellen (1 de marzo de 2016). «Levels of selection in biofilms: multispecies biofilms are not evolutionary individuals». Biology & Philosophy (en inglés) 31 (2): 191-212. ISSN 1572-8404. doi:10.1007/s10539-016-9517-3. Consultado el 16 de agosto de 2023.

- ↑ Clarke, Ellen (2013). «Species and Organisms: What Are the Problems?». En Bouchard, Frédéric; Huneman, Philippe, eds. From Groups to Individuals. Evolution and Emerging Individualy. Cambridge: The MIT Press. pp. 37-55. ISBN 9780262313445. doi:10.7551/mitpress/8921.001.0001.

- ↑ Alvarado Marambio, José Tomás (2020). «Aristóteles en la metafísica analítica contemporánea». Ápeiron: estudios de filosofía (13): 11-43. ISSN 2386-5326. Consultado el 16 de agosto de 2023.

- ↑ Marambio, José Tomás Alvarado (31 de julio de 2021). «Tropo de ser y haecceitas. Una interpretación de Alonso Briceño». Síntesis. Revista de Filosofía 4 (1): 27-58. ISSN 2452-4476. Consultado el 16 de agosto de 2023.

- ↑ Alvarado, José Tomás (1994). «El Caracter Individual Del "Nasciturus". Analisis Del Periodo Entre La Concepcion Y La Implantacion Del Embrion». Revista Chilena de Derecho 21 (2): 345-350. ISSN 0716-0747. Consultado el 15 de agosto de 2023.

- ↑ Alvarado, José Tomás; Santos Alcántara, Manuel J. (2018). «Ethical problems with the preimplantation genetic diagnosis of human embryos - Manuel J. Santo Alcámtara». Acta Bioethica 24 (1): 75-83.

- ↑ Marambio, José Tomás Alvarado (2016). «Inconmensurabilidad de los valores básicos y proporcionalismo. Presupuestos Filosóficos de la interpretación proporcionalista de los derechos fundamentales». Revista Chilena de Derecho 43 (1): 311-334. ISSN 0716-0747. Consultado el 16 de agosto de 2023.

- ↑ Marambio, Alvarado; Tomás, José (00/2015). «Fundamental rights, proportionalist interpretation and consequentialism: The legal relevance of fundamental moral theories». Estudios constitucionales 13 (2): 391-420. ISSN 0718-5200. doi:10.4067/S0718-52002015000200013. Consultado el 16 de agosto de 2023.

- ↑ Alvarado, José Tomás (16 de diciembre de 2016). «¿Derecho a la felicidad?». Díkaion 25 (2): 243-265. ISSN 2027-5366. Consultado el 16 de agosto de 2023.

- ↑ Valera, Luca; Alvarado Marambio, José Tomás (3 de abril de 2019). «Posthumanismo e hibridación». Pensamiento. Revista de Investigación e Información Filosófica 75 (283 S.Esp): 307-319. ISSN 2386-5822. doi:10.14422/pen.v75.i283.y2019.016. Consultado el 15 de agosto de 2023.

- ↑ Alvarado Marambio, José Tomás (13 de octubre de 2016). «¿Qué es una ‘religión’? Tres teorías recientes». 'Ilu. Revista de Ciencias de las Religiones 21: 31-49. ISSN 1988-3269. doi:10.5209/ILUR.53839. Consultado el 15 de agosto de 2023.

- ↑ Alvarado Marambio, José Tomás (2016). «Acompañar, discernir e integrar la fragilidad. El capítulo VIII de Amoris Laetitia». Medellín XLII (165).

- ↑ Domínguez, Carmen; Salinas, Carolina; Dois, Angelina; Wiegand, Pilar; Velasco, Adriana; Escudero, Pilar; Alvarado, José Tomás; Rubio, Francisco (2016). «Hacia el fortalecimiento de la coparentalidad: un aporte para la atención pastoral en Chile». Medellín XLII (165): 453-482.

- ↑ Marambio, Alvarado; Tomás, José (2013-09). «Recent theories of the Trinity». Veritas (29): 189-217. ISSN 0718-9273. doi:10.4067/S0718-92732013000200009. Consultado el 16 de agosto de 2023.

- ↑ Alvarado, José Tomás (30 de junio de 2011). «Dios y el problema de los universales». Aporía · Revista Internacional de Investigaciones Filosóficas (1): 42-61. ISSN 0719-9589. Consultado el 15 de agosto de 2023.

- ↑ Alvarado, José Tomás (26 de junio de 2023). «Simplicidad divina radical». TheoLogica: An International Journal for Philosophy of Religion and Philosophical Theology 8 (1). ISSN 2593-0265. doi:10.14428/thl.v8i1.74633. Consultado el 16 de agosto de 2023.

- ↑ Alvarado, José Tomás (19 de julio de 2017). «La fe sobrenatural y el valor epistemológico del testimonio». TheoLogica: An International Journal for Philosophy of Religion and Philosophical Theology (en inglés): 148-170. ISSN 2593-0265. doi:10.14428/thl.v1i1.113. Consultado el 17 de agosto de 2023.

- ↑ Armstrong, D. M. (15 de junio de 1978). Nominalism and Realism: Volume 1: Universals and Scientific Realism (en inglés). Cambridge University Press. p. 133. ISBN 978-0-521-21741-5. Consultado el 26 de agosto de 2025.

- ↑ Lewis, David K. (1973). Counterfactuals (en inglés). Harvard University Press. ISBN 978-0-674-17540-2. Consultado el 26 de agosto de 2025.

- ↑ Lewis, David (1983-12). «New work for a theory of universals». Australasian Journal of Philosophy 61 (4): 343-377. ISSN 0004-8402. doi:10.1080/00048408312341131. Consultado el 26 de agosto de 2025.

- ↑ Rodriguez-Pereyra, Gonzalo (4 de julio de 2002). Resemblance Nominalism: A Solution to the Problem of Universals (en inglés). Clarendon Press. ISBN 978-0-19-924377-8. Consultado el 26 de agosto de 2025.

- ↑ Bigelow, John; Pargetter, Robert (1990). Science and Necessity (en inglés). Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-39027-9. Consultado el 26 de agosto de 2025.

- ↑ Forrest, Peter (1 de marzo de 1986). «Ways worlds could be». Australasian Journal of Philosophy 64 (1): 15-24. ISSN 0004-8402. doi:10.1080/00048408612342201. Consultado el 26 de agosto de 2025.

- ↑ Armstrong, D. M. (1989). A Combinatorial Theory of Possibility. Cambridge Studies in Philosophy. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-37780-5. doi:10.1017/cbo9781139172226. Consultado el 26 de agosto de 2025.

- ↑ Bigelow, John C. (1 de enero de 1988). «Real possibilities». Philosophical Studies (en inglés) 53 (1): 37-64. ISSN 1573-0883. doi:10.1007/BF00355675. Consultado el 26 de agosto de 2025.

- ↑ Cresswell, M.J. (1 de mayo de 1972). «The world is everything that is the case». Australasian Journal of Philosophy 50 (1): 1-13. ISSN 0004-8402. doi:10.1080/00048407212341001. Consultado el 26 de agosto de 2025.

- ↑ Skyrms, Brian (1 de septiembre de 1981). «Tractarian nominalism». Philosophical Studies (en inglés) 40 (2): 199-206. ISSN 1573-0883. doi:10.1007/BF00353791. Consultado el 26 de agosto de 2025.

- ↑ Divers, John (2002). Possible Worlds (en inglés). Routledge. pp. 178-180. ISBN 978-0-415-15556-4. Consultado el 26 de agosto de 2025.

- ↑ Shapiro, Stewart (7 de agosto de 1997). Philosophy of Mathematics: Structure and Ontology (en inglés). Oxford University Press. ISBN 978-0-19-802545-0. Consultado el 26 de agosto de 2025.

- ↑ Ladyman, James; Ross, Don; with John Collier, and David Spurrett (1 de junio de 2007). Every Thing Must Go. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-927619-6. doi:10.1093/acprof:oso/9780199276196.001.0001. Consultado el 26 de agosto de 2025.

- ↑ French, Steven (2016). The structure of the world: metaphysics and representation (1. ed edición). Oxford Univ. Press. ISBN 978-0-19-877666-6.

Véase también

- Filosofía en Chile

- Metafísica analítica

- Mundo posible

- Problema de los universales

- Hilary Puntam

- Alonso Briceño

- Simplicidad divina

- Dios