Historia LGBT en México

El estudio de la historia LGBT en México se puede dividir en cuatro periodos separados correspondientes a los propios dentro de la historia mexicana: prehispánico, virreinal, México independiente y México moderno. El rechazo a la homosexualidad forma un hilo conductor que cruza los tres primeros períodos.

A lo largo de la historia, se emplearán distintas palabras para describir, señalar o acusar a la comunidad LGBT+, por lo que es necesario adentrarse al momento histórico para entender la historia de la diversidad en México. De la misma forma, la diversidad no se perciben ni conciben, de la misma forma en las distintas etapas.

México prehispánico

Es imposible comprender la sexualidad del mundo prehispánico sin comprender previamente la cosmovisión dual.[1] Este principio afirma que las deidades tenían un carácter doble en donde ambas partes se complementaban en una sola.[1] Esta relación dinámica (donde se puede hablar de lo masculino y lo femenino) era lo que permitía la generación del cosmos.[1]

Los dioses eran los rectores de la sexualidad y esta se asociaba a la fecundidad de la tierra, por lo que estaba estrechamente ligada a los calendarios.[1] Fuera de las fechas destinadas a la práctica sexual, la deidad Xochipilli era la encargada de castigos como generar hemorroides o pudrir los órganos sexuales si la abstinencia no se cumplía.[2]

_Autor_desconocido.jpg)

La mayoría de la información sobre los pueblos prehispánicos provienen de fuentes novohispanas con cosmovisión europea. En esos términos, se emplearon las palabras sodomía (actos sexuales sin fines reproductivos) y pecado nefando para señalar a quienes tenían relaciones sexuales con personas de su mismo sexo.[1] [3] Estos relatos deben tomarse con precaución, puesto que la acusación de sodomía era empleada para justificar la conquista, al igual que otras acusaciones (reales o inventadas) como los sacrificios humanos, el canibalismo o la idolatría.[4]

En 1601 el historiador Antonio de Herrera se preguntaba porqué unas fuentes ponían énfasis en la pena de muerte como castigo mientras otras no presentaban pena o castigo alguno.[5] Esto permite suponer que las fuentes manipulaban la información a su conveniencia. Serían los conquistadores españoles quienes pondrían entre sus primeros testimonios que la sodomía era común en los distintos pueblos a donde llegaron.[6] Hernán Cortés dice que "hemos sabido y sido informados de cierto que son todos sodomitas y usan aquel abominable pecado"[6]

Por otro lado, las teorías contemporáneas con perspectiva LGBT también han idealizado al periodo prehispánico en torno a la existencia del tercer género, por lo que se debe tomar con distancia.[7]

Los dos espíritus (El tercer sexo o género)

En muchas regiones del mundo que conservan sus tradiciones ancestrales, se habla de la existencia de un tercer sexo o género (dependiendo el autor o la postura académica que se consulte).[8] Los pueblos indígenas lo conciben como la existencia de dos espíritus dentro de un solo cuerpo.[8] Entre los pueblos nativoamericanos y en la zona norte de México se refiere a este grupo como berdache.[6][9]

Entre los zapotecas, esta figura se emplea con el término de muxe y permanece vigente hasta nuestros días.[8] Los muxes son una posición social intermedia en donde realizan trabajos femeninos y masculinos como el comercio, la cocina, la costura, la educación, la medicina (como curanderos) o incluso cargos políticos.[8] Se encargan de realizar la Vela que es el nombre con que se conoce a las fiestas comunitarias.[7] Es importante destacar que aunque la mayoría de muxes suele llevar los atuendos típicos de las mujeres, no se consideran a sí mismos como mujer.[7][8]

Los pueblos prehispánicos

Los mayas

Se cree que los mayas eran tolerantes con la homosexualidad. Esta era ejercida como un ritual de paso en donde los niños se convertían en hombres.[10] El acto sexual entre hombres del mismo sexo implicaba también un ejercicio de poder sobre los dominados y los esclavos.[10] Se sabe de fiestas rituales entre los mayas que incluían el sexo homosexual.[4][11]

La sociedad maya consideraba la homosexualidad preferible al sexo prematrimonial heterosexual, por lo que los nobles conseguían esclavos sexuales para sus hijos.[4] La idea era aprender todo lo relacionado al sexo usando prácticas homosexuales para que al llegar al matrimonio, se pudiera ejercer de manera adecuada.[12] Al mismo tiempo debía ejercerse la sexualidad sin perder la virilidad.[13]

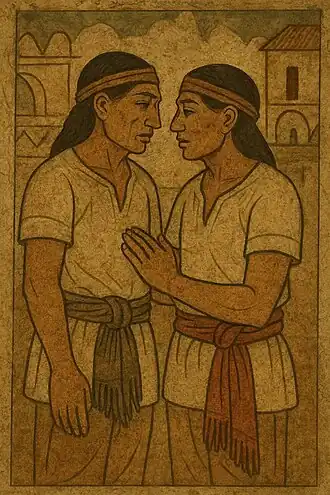

Las pruebas arqueológicas más concretas de las prácticas homosexuales entre los mayas, se encuentran en la cueva de Naj Tunich, en Guatemala (fig. 1).[12] Dentro existe una pintura que muestra dos hombres desnudos abrazándose, lo que genera la teoría de que algunos encuentros homosexuales quizá tenían lugar en esta cueva.[10]

Antropólogos como Gaspar Cahuich aseguran que existen referencias de homosexualidad y travestismo en figurillas de barro y pinturas, pero no se ha encontrado evidencia de lesbianismo.[13]

En el periodo de la evangelización, Fray Diego de Landa aseguró que aunque en la zona donde laboró no existía la práctica entre los indígenas, era común en otros pueblos de la península.[6]

Los mexicas

Por su contacto directo con el proceso de conquista, los cronistas españoles mencionan que los mexicas (o aztecas) eran intolerantes con la homosexualidad, actividad que castigaban con la pena de muerte, aunque no está comprobado.[6] En este apartado se considera además de las prácticas en la capital de México-Tenochtitlán y Tlatelolco, las referidas dentro de los límites del imperio con sus distintos señoríos.

_Autor_desconocido.jpg)

Según el Dr. Guilhem Olivier, existió la posibilidad de contacto homosexual en espacios de convivencia masculina habitual como las escuelas telpochcalli o el calmécac.[6]

Las crónicas novohispanas afirman que al ascender al trono de Texcoco, Nezahualpilli, supo que los caciques alrededor permitían la homosexualidad, cosa que enfadó al nuevo Señor de Texcoco que ordenó pena de muerte a quien cometiesen pecado nefando.[6] Según el cronista Alva Ixtlilxochitl, el pecado nefando se castigaba con pena de muerte. A quien hacía de pasivo se le removían las entrañas y se le prendía fuego desde dentro mientras al activo se le amarraba a un madero y se le cubría con ceniza caliente hasta asfixiarlo; luego se les quemaba vivos.[5][14] De hecho se asegura que Nezahualcoyotl habría condenado a muerte a cuatro hijos suyos (según Clavijero) por su homosexualidad.[15]

A menudo se acusó a los sacerdotes de prácticas homosexuales.[6] Bernal Díaz del Castillo, aseguraba que los sacerdotes de Cempoala lo hacían previo a sus rituales,[5] mientras Alonso de Zuazo describió orgías homosexuales previo al ritual del sacrificio humano.[6] El mismo caso ocurría en el Señorío de Tlaxcala donde solamente los sacerdotes tenían permitido representar a las diosas y debían travestirse como ellas en las ceremonias.[6] Y en la Gran Tenochtitlán, los sacerdotes debían vestirse con la piel desollada de una mujer para personificar a Chicomecóatl, diosa del maíz, en el Templo Mayor.[6]

Se considera que los rituales públicos tenían tintes homoeróticos. Así, por ejemplo, adoraban a la diosa Xochiquétzal, que bajo su aspecto masculino, con el nombre de Xochipilli, protegía la prostitución masculina y la homosexualidad. La historia mítica del pueblo azteca se dividía en cuatro «mundos», de los cuales el anterior había sido «una vida fácil, débil, de sodomía, perversión, del baile de las flores y de adoración a Xochiquétzal», en la que se habían olvidado las «virtudes masculinas de la guerra, la administración y la sabiduría».[16] Es posible que esta historia hiciera referencia a los toltecas.[4] El autor Richard Texler, en su libro Sex and the Conquest, afirma que los aztecas convertían a algunos de los enemigos conquistados en berdaches, siguiendo la metáfora de que la penetración es una muestra de poder.[17]

Se sabe también, que durante las ceremonias del Señorío de Tlaxcala, había hombres vestidos como mujer que desfilaban al lado de las prostitutas para las celebraciones religiosas.[6] Travestirse durante las ceremonias religiosas era una constante en el mundo prehispánico. Hay noticias de esto en las fiesta de Títitl (20 sacerdotes personificaban a las tonan), en la fiesta Uey Tozoztli (una mujer era vestida y rapada como hombre), y en la fiesta del dios Paya en la Huasteca (donde hombres bailaban vestidos con pelucas y trajes de mujer).[15]

Algunos autores afirman que estas estrictas leyes no eran empleadas en la práctica y que los homosexuales eran relativamente libres. Por ejemplo, citan crónicas españolas que hablan de sodomía generalizada que incluía a niños de hasta 6 años o de niños que se vestían como mujeres para ejercer la prostitución. Las crónicas también hablan de actos religiosos en los que se practicaba la sodomía.[18]

Por el contrario, en el Códice Florentino, Fray Bernardino de Sahagún menciona que según los indígenas:[5]

"El sodomético paciente, es abominable, nefando, y detestable, digno de que hagan burla, y se rían las gentes; y el hedor, y la fealdad de su pecado, nefando, no se puede sufrir, por el asco que da a los hombres."[2]

La existencia del lesbianismo está atestiguada por la palabra náhuatl patlacheh, que denomina a mujeres que realizan actividades masculinas, incluyendo la penetración de otras mujeres, como revela la Historia general de las cosas de Nueva España de Bernardino de Sahagún.[16] Existe en la "Descripción de la provincia de Tlaxcala" de Diego Muñoz, la historia de un hermafrodita, que estaba sometido junto con otras 20 mujeres, de manceba a un hijo de Xicontécatl. Cuando el hijo no estaba con las concubinas, el hermafrodita adoptaba actitud varonil, procurando, cuidando y teniendo relaciones sexuales con el resto de mujeres. Fue descubierto porque una de ellas quedó embarazada y todo el grupo fue juzgado de traición a su amo y marido. Las mujeres fueron repudiadas y casadas con otros señores, mientras el joven fue condenado a ser abierto del costado con un pedernal. Desangrándose, intentó huir mientras los jóvenes tlaxcaltecas lo apedreaban, hasta que cayó muerto. [19]

_Autor_desconocido.jpg)

Los pueblos indígenas

Este segmento se refiere a las prácticas sexuales prehispánicas que aún permanecen vigentes en la actualidad dentro de comunidades indígenas.

Los tarascos

Al momento de la conquista, entre el pueblo tarasco (posteriormente purépechas) se cuenta que cuando Quénomen, esposa de Corócomaco, Señor de Tzacapu, ascendió al trono; tuvo que ser ataviada con el ropaje masculino que incluía una rodela y una porra, de tal forma que travestida, demostraba su virilidad.[6][15]

Se sabe que cuando un cazador era torpe, lo obligaban a ponerse una falda que demostrara su falta de virilidad.[20]

Los rarámuri

En los pueblos nómadas del norte del país, no existía un término para referirse a la homosexualidad hasta la llegada de los españoles. Dentro del pueblo rarámuri o tarahumara, se les denominó como Reneke o Nawiki. [21] Ahí, los roles de género consisten en que el hombre sea el proveedor económico y la mujer permanezca al cuidado del hogar, por lo que los reneke o nawiki, son además, personas que pueden cambiar el rol de género sumado a sus prácticas sexuales.[21]

Alvar Núñez Cabeza de Vaca menciona que entre los indígenas del norte, había hombres casados entre ellos y vestidos de mujeres.[6] Existe el testimonio de un español en Sonora que al ver esta práctica, amenazó con enviar a la hoguera a un grupo de jóvenes vestidos de mujer, pero que varias mujeres intervinieron para defenderlos.[6]

Los soctón

En la región de Chiapa de Corzo en Chiapas, existe la figura de los chuntas propios de la etnia Soctón. Su origen nace de una leyenda del periodo de conquista que afirma que para no ser detectados, los hombres se disfrazaban de mujer para salir del pueblo y organizarse en secreto para combatir a los españoles.[21]

Actualmente la región celebra la leyenda entre el 8 y el 23 de enero. El primer día de la fiesta, lo dominan los chuntá "portando tradicionalmente blusas bordadas y faldas floreadas de alegres colores, llevan una cesta sobre la cabeza".[20] Se cree que tanto la fiesta como la leyenda obedecen a algún rito prehispánico que celebraba a la diosa Nanyhela de la fertilidad y las cosechas.[20]

Otros

A pesar del puritanismo de los mexicas, las costumbres sexuales de los pueblos sometidos en el Imperio mexica variaban en gran medida. Por ejemplo Bernal Díaz del Castillo habla de homosexualidad entre las clases dirigentes, prostitución de jóvenes y travestismo en la zona de Veracruz.[16]

Según Antonio de Herrera, los otomíes de Xilotepec castigaban con pena capital a los homosexuales.[15]

Los toltecas, por otra parte, eran muy tolerantes con la homosexualidad.[4]

Términos ocupados

Varios términos indígenas eran utilizados para referirse a la comunidad durante el periodo prehispánico.[6] Entre ellos se destacan los siguientes:

- Cuiloni/Chimouhqui/Cucuxqui: (nahua) Afeminado o quien se hace pasar por mujer.[6] La palabra aparece descrita en la foja 25 del libro X del Códice Florentino como "mujeril o afeminado, en el andar y en el hablar, por todo lo cual merece ser quemado". [2] Hace referencia al homosexual pasivo.[15]

- Tecuilontiani: (nahua) Homosexual activo.[15]

- Cuilonyotl: (nahua) Quien tiene relaciones sexuales hombre con hombre.[15]

- Patlachhuia: (nahua) Aunque la traducción literal significa "la que tiene algo ancho", entre los nahuas se usa como "la mujer con conocimiento carnal de otra mujer". [3]

- Patlache: (nahua) Sahagún lo describe como "mujer con pene [...] tiene la parte superior del cuerpo de varón, habla como varón, tiene barbas, tiene vellos, tiene pelos. Practica el amor lesbio." Olivier considera que se refiere a los hermafroditas.[15]

- Tiqui,q,arihquij: (maya/cakchiquel) Según el vocabulario de fray Thomás de Coto es "las mujeres quando, viciosamente, se echa la una sobre la otra para hacer inmundicias".[15]

- Ixiksuy: (maya/chortí) Persona que practica la homosexualidad.[22]

- Tzintli: (maya) En el Chilam Balam se utiliza como insulto para nombrar a los sodomitas, significa trasero o culo.[15]

- Antzil xinch'ok: (tzotzil) Designa la condición permanente de ser femenino masculino.[10]

- Reneke: (rarámuri) Hombres o mujeres que tienen relaciones sexuales con personas del mismo sexo.[21]

- Nawiki: (raramuri) La palabra "nawi" significa "el que canta". Nawiki se usa para designar a los hombres homosexuales.[21]

- Nadle: (navaho) Se les designa así a los hermafroditas y a los travestis.[15]

Las Exploraciones europeas

Desde los primeros contactos de los españoles con los indígenas se planteó la equivalencia indio, caníbal y sodomita. Fue el médico de Colón, Diego Álvarez Chanca, en una carta de 1494, el primero en dar noticia de ello. Habla de la costumbre de los caribes de capturar a muchachos a los que eliminaban todos los órganos masculinos. Estos desarrollaban «características femeninas y los caribes los empleaban para la práctica de la sodomía de forma similar a la que los árabes disfrutan de sus jóvenes como eunucos y bardajes. [...] Una vez hombres crecidos, los caribes los mataban y se los comían».[23]

En 1511 Pedro Mártir de Anglería edita su De orbe novo decades, con la información que pudo obtener de los primeros exploradores gracias a su amistad con Isabel la Católica. D'Anghiera relata cómo Vasco Núñez de Balboa, durante su exploración de Quarequa, en el istmo de Panamá, en 1513, disgustado con «un hermano del rey y otros jóvenes, hombres obsequiosos, [que] vestían afeminadamente con ropas de mujer [...de los que el hermano del rey] abusaba con antinatural» temeridad, echó a cuarenta de ellos como comida a los perros. D'Anghiera continúa su relato diciendo que el «odio natural por el pecado antinatural» de los indígenas les impulsó a que, «espontánea y violentamente, buscaron a todos los demás que supieran que estaban infectados». Después de todo, D'Anghiera comenta que «solo los nobles y los gentileshombres ejercían esa especie de deseo. [... Los] indígenas sabían que la sodomía ofendía gravemente a Dios. [... Y que estos hechos provocaban] las tempestades que con truenos y rayos tan a menudo los azotaban, o las inundaciones que ahogaban sus frutos que habían causado hambre y enfermedades».[23]

En una relación sobre los indígenas realizada en 1519 por el consejo de la villa de Veracruz para informar a Carlos I, atribuida a Hernán Cortés, se comenta que habían «llegado a saber de cierto que son todos sodomitas y practican ese pecado abominable».[23] En otro relato de un conquistador italiano anónimo se habla de que los hombres y mujeres de Pánuco adoran a un miembro masculino y han erigido falos en sus templos y plazas públicas para adorarlos: «la multitud de métodos empleados por los hombres para satisfacer su vicio abominable [es] casi demasiado increíble como para ser creída. [...] el diablo contenido en sus ídolos les había poseído. Les había dado instrucciones de sacrificar a sus semejantes, extraer sus corazones y ofrecer los corazones, así como la sangre tomada de la lengua, las orejas, las piernas y los brazos, todo para los ídolos». Finalmente comenta que «todos los habitantes de Nueva España y aquellos de otras provincias adyacentes comían carne humana, todos practicaban comúnmente la sodomía y bebían en exceso», comparando algunas de las costumbres de los indígenas con las de los sarracenos impíos.[23]

A mediados del siglo XVI tanto Bernal Díaz del Castillo, como el explorador Gonzalo Fernández de Oviedo o el soldado Juan de Grijalva escriben sobre escenas de sodomía talladas en la arquitectura, en joyería de oro, en tierra cocida y en estatuas. El hecho fue confirmado en 1526 por Gonzalo Fernández de Oviedo, encargado del fundido del oro de las minas de América.[23] En esa misma época, Núñez Cabeza de Vaca escribe:

Prácticas diabólicas [...] un hombre casado con otro hombre, amarionados o afeminados, hombres impotentes que se vestían como mujeres y hacían funciones de mujeres, sin embargo, disparaban el arco y la flecha y podían llevar cargas pesadas sobre sus personas. Vimos muchos amarionados, aunque más altos y corpulentos que los otros hombres. Muchos de estos hombres afeminados practicaban el pecado contra natura.Núñez Cabeza de Vaca[23]

Isabel de Portugal, esposa de Carlos V, posiblemente impulsada por estos relatos, prohibió en 1529 la plantación o el uso del maguey para la fermentación del pulque. La reina opinaba que causaba «ebriedad e impulsaba a los indios a realizar» los sacrificios humanos y el pecado nefando.[23]

Estos y otros relatos se convirtieron en un auténtico género literario, circulaban por toda la Península y fueron empleados para justificar la noción de Imperio; era otra «causa justa» para la dominación y la ocupación de las Indias. Francisco de Vitoria, a pesar de entender que los indígenas poseían razón y que como tales el emperador no tenía derecho sobre ellos, consideraba que «los infieles que cometieran pecados contra natura, tales como la idolatría, la pederastía o la fornicación, todos ellos ofensas hacia Dios, podían ser detenidos por la fuerza». Entre esos pecados contra natura estaba naturalmente la sodomía, el pecado contra natura por excelencia. La legitimación se basaba en la cultura diferente y sus costumbres, entre las más notables: la antropofagia, los sacrificios humanos y la sodomía, en este sentido la conquista de México podría haber representado simplemente una extensión de la reconquista española de los infieles representados entonces por los moros. Así se cierra el círculo con la relación moro, sodomita, indio.[23]

Virreinato de Nueva España

Periodo Evangelizador (1531 - 1569)

Las siguientes palabras serán usadas a la par durante el periodo virreinal para referirse a las prácticas homosexuales.[1][4]

- Sodomía: el acto sexual no reproductivo

- Pecado nefando: (también llamado pecado contra natura) relaciones sexuales entre personas del mismo sexo.[24]

Ambos serán considerados como pecado graves por trasgredir «el orden creado por Dios».[24]

Las crónicas españolas

Este segmento está estrechamente ligado al periodo prehispánico. En este caso se habla de la forma en que los frailes evangelizadores trataron el tema de la sodomía y el pecado nefando a partir de la cosmovisión europea.[1][4][15][23]

A partir de la mitad del siglo XVI aparecen los primeros cronistas que vivieron y trabajaron realmente en la Nueva España. Fray Toribio de Benavente, más tarde llamado Motolínia, uno de los cronistas más importantes de esta época, escribe que los indígenas «bebían cierto vino llamado pulque, hasta el punto de emborracharse, seguido por sacrificios y los vicios de la carne, en especial [...] el pecado nefando». Esto permitía la concepción de que la ebriedad los conducía a prácticas sexuales heréticas y a menospreciar a los indígenas.[1][15][23]

Peores fueron los historiógrafos oficiales, como Francisco López de Gómara, que llenó América de seres fantásticos a pesar de no haber pisado nunca tierras americanas, o Ginés de Sepúlveda, que consideraba que los indígenas habían sido predeterminados por la naturaleza para la servidumbre. Fray Bernardino de Sahagún, dedica el capítulo «De las personas viciosas tales como rufianes y sodomitas» del Historia general de las cosas de la Nueva España (1558-1565) al asunto. También Bernal Díaz del Castillo escribió a partir de 1568 sobre la sodomía. De nuevo, relaciona las religiones indias y sus sacerdotes con el canibalismo, los sacrificios humanos y la sodomía. En 1569 Tomás López Mendel también culpa a los sacerdotes indígenas de extender la sodomía entre el pueblo.[23]

_by_F%C3%A9lix_Parra_-_Museo_Nacional_de_Artes_-_Mexico_2024.jpg)

Como reacción a estos escritos, a partir de 1542, Bartolomé de las Casas, junto con otros escritores indígenas y misioneros, lanzan una contraofensiva literaria. De las Casas consideraba el «bestial vicio de la sodomía como el peor, el más detestable de cualesquiera malicia humana». Negaba con pasión las noticias transmitidas por los conquistadores y exploradores, que habían «difamado a los indios habiéndoles acusado de estar infectados con la sodomía, una gran y malvada falsedad» y consideraba que observaban la «abstinencia hacia las afecciones sensuales, viles y sucias», aunque admitiera que en un país tan grande pudiera haber casos aislados de personas particulares en casos particulares, atribuidos a «una corrupción natural, depravación, una especie de enfermedad innata o al miedo a la brujería y a otros hechizos mágicos», pero en ningún caso entre los convertidos al cristianismo. [23]

De las Casas da como ejemplo a los mixas que quemaban cruelmente a los sodomitas descubiertos en el templo. Según afirmaciones de fray Agustín de Vetancurt aquellos hombres que se vestían de mujeres (y viceversa) eran ahorcados si cometían pecado nefando y los sacerdotes eran quemados, noticia que confirma fray Jerónimo de Mendieta. Fray Gregorio García, en su Origen de los Indios del nuevo mundo (1607) aseguraba que antes de la llegada de los españoles «los hombres de Nueva España cometían enormes pecados, en especial aquellos contra natura, aunque repetidamente ardían por ellos y se consumían en el fuego enviado desde los cielos [... los indígenas] castigaban a los sodomitas con la muerte, los ejecutaban con gran vigor. [...] Estrangulaban o ahogaban a las mujeres que yacían con otras mujeres puesto que ellos también lo consideraban contra natura». García achacaba los casos de sodomía a que los «miserables indios procedían así porque el Diablo los había engañado haciéndoles creer que los dioses que adoraban también practicaban la sodomía y por tanto la consideraban una costumbre buena y lícita».[23]

Sin embargo, De las Casas no puede dejar de dar noticias sobre actos homosexuales en las sociedades indias contemporáneas, como la costumbre de los padres de comprar jóvenes muchachos a sus hijos «para ser usados para el placer sodomítico», la existencia de «lugares públicos infames conocidos como efebías donde hombres jóvenes lascivos y desvergonzados practicaban el pecado abominable con todos aquellos que entraban en la casa» o la de bardajes, «hombres mariones impotentes vestidos como mujeres y realizando sus labores».

También fray Gregorio García daba noticias de ese tipo, como que «algunos hombres se vestían como las mujeres y si algún padre tenía cinco hijos [... al menor] lo vestían como una mujer, lo instruían en sus labores y lo casaban como a una muchacha, aunque incluso en Nueva España despreciaban a los indios afeminados y mujeriles». Las menciones de la sodomía continuaron durante mucho tiempo, todavía en 1666, en Cristóbal de Agüero y en 1697, en fray Ángel Serra.[23]

Los escritores indígenas no tardaron en unirse a De las Casas para defender las culturas americanas. Fernando de Alva Ixtlilxóchitl, gobernador de Texcoco, escribió en 1605 que entre los chichimecas, al que «asumía la función de la mujer se le extraían sus partes interiores por el culo mientras permanecía atado a una estaca, tras lo cual algunos muchachos vertían cenizas sobre el cuerpo hasta que este quedaba enterrado bajo ellas [...] cubrían todo el montón con muchos trozos de leña y le pegaban fuego. [... también] cubrían al que había funcionado como hombre con cenizas mientras estaba vivo, hasta que moría».[23] El relato de Alva Ixtlilxóchitl es, según Crompton demasiado detallada para ser inventada, pero según Garza la historia muestra claros indicios de influencia mediterránea en el hecho de la diferenciación entre homosexuales activos y pasivos.[5]

La llegada de la Inquisición

El Virreinato de Nueva España, dependiente del Imperio Español, tuvo como sede del poder virreinal a la Ciudad de México, nombrando el 15 de octubre de 1535 al primer virrey Don Antonio de Mendoza y Pacheco. La Nueva España se dividía en dos audiencias, la Audiencia de México (que comprendía también Nuevo León, Coahuila, Nuevo México y Yucatán) y la Audiencia de Guadalajara (que comprendía también Nayarit, Sinaloa, Baja California y California).[25]

La administración virreinal impuso las leyes y costumbres españolas sobre los pueblos indígenas, lo que, en el caso de la sodomía, fue facilitado por la existencia de leyes similares en el Imperio azteca.[9] Sin embargo en el ámbito eclesiástico aún no existía una organización plena y los frailes llegados a la Nueva España ejercieron inquisiciones propias bajo sus propios términos.[5] En todo caso, el crimen de sodomía era tratado y castigado de forma equivalente al de traición o de herejía, los dos crímenes más graves contra el Estado.[26]

Durante el obispado de Fray Juan de Zumárraga (1530-1548), un estudio de los casos juzgados muestra que la homosexualidad era una de las principales preocupaciones de los evangelizadores. Por otro lado los castigos para pecados sexuales solían ser multas, penitencia, humillación pública y latigazos en los casos más graves.[25] [27]

La primera quema conocida en México fue en 1530, cuando ardió en la pira Tangáxoan Tzíntzicha, cazonci de Michoacán. Él había tenido conflictos políticos con Nuño de Guzmán, por lo que la justicia española lo persiguió cor delitos de traición e idolatría. Junto a sus crímenes se sumó el de sodomía por utilizar mancebos para prácticas sexuales.[1][23] La acusación lo señalo teniendo relaciones con Juanico y con Guysacaro.[28]

También Cieza de León cuenta que Juan de Olmos, Juez principal de la Tenencia de Puerto Viejo en el Perú, había quemado «grandes cantidades de esos perversos y demoníacos indios».[5] En 1596, el virrey Gaspar de Zúñiga, conde de Monterrey, informaba en una carta enviada a Felipe II para justificar la subida de los sueldo de los funcionarios reales que estos habían apresado y quemado a algunos delincuentes por el pecado nefando y otros tipos de sodomía, aunque no da el número de víctimas ni las circunstancias del hecho.[23]

En 1569 Felipe II creó oficialmente el Tribunal de la Inquisición de la Nueva España,[5] provocando que solamente la justicia civil se encargaba de juzgar el pecado nefando.[27]

Periodo Barroco (1569 - 1700)

A partir de la instauración del Santo Oficio de la Inquisición, existieron dos formas de ejercer la justicia en la Nueva España: la rama civil en las Salas del Crimen y la rama eclesiástica con el Tribunal de la Inquisición.[5] En el ramo civil existían tres formas de organización: el corregimiento, la alcaldía mayor y el pueblo de indios.[25] El pecado nefando era en su mayoría perseguido por la justicia civil mientras la inquisición solamente intervenía cuando este había sido cometido por miembros del clero católico.[23][25]

Un ejemplo de la forma de actuar de ambos tribunales es que en 1542 el Alcalde Mayor, Alonso de la Peña siguió un caso de sodomía en alta mar cometida cerca de Veracruz donde dos marineros habían tenido relaciones sexuales. Mientras tanto en 1577, un candelero de Puebla de los Ángeles fue acusado ante el Santo Oficio de manifestar palabras heréticas obligando a su mujer a "tener relaciones contra natura".[1] [29] Así, mientras en el primero, el alcalde realizó condena por el pecado nefando, en el segundo, la inquisición condenaba la herejía por encima del acto.

El castigo a quienes cometían el crímen era pena de muerte por garrote vil y hoguera.[1][25] Sin embargo, aunque la sodomía era un delito, el régimen novohispano lo perseguía solo en caso de ser denunciado y no por oficio; de ahí que proliferara en lugares remotos del reino y secretamente dentro de las ciudades.[1] Así mismo, ocurría frecuentemente dentro de espacios de convivencia entre personas del mismo sexo, como a bordo de los barcos, en los conventos de monjas o dentro de los obrajes.[1]

Existe también una carta del Virrey Gaspar de Zúñiga enviada al rey Felipe II donde narra que en 1596 fueron ajusticiados por hoguera un grupo de sodomitas de la provincia de Guatemala, y sus complices encarcelados.[1]

El caso Cuyne y Quini

El 15 de agosto de 1694, día de la fiesta de la Virgen en la ciudad de Morelia, Michoacán; en el temazcal del padre Juan Velázquez Rangel, fueron sorprendidos dos indígenas "uno encima del otro con sus pantalones abajo como si fueran hombre y mujer".[28] Los indígenas purépechas eran Simpliciano Cuyne y Pedro Quini.

Según la denuncia, el sobrino de 14 años del padre Velázquez, estaba buscando un caballo que se le había perdido cuando al pasar por enfrente del temazcal escuchó a dos personas "dando rrempuzones". Al asomarse, creyó que eran hombre y mujer, pero cuando descubrió que ambos eran hombres, mandó llamar a un sirviente de la casa para confirmar lo que había visto. Solo entonces, se llamó a los españoles García Maldonado y Juán Hernández para sorprenderlos.[28]

Cuyne huyó a la Iglesia de San Agustín donde buscaron protección, pero aunque el sacerdote no permitió la entrada de las autoridades e intentó protegerlo, Quini logró ser capturado en la persecución pues sangraba del pantalón y no logró escapar. Posteriormente Cuyne también fue capturado.[28]

Durante el interrogatorio, Simpliciano Cuyne dijo que tenía 20 años y que estaba casado con la indígena purépecha Vitoria. Estando celebrando con unos amigos la fiesta de la virgen, en una casa cercana a San Agustín, dos negros se acercaron a ofrecerle vino y pulque. Tras estar bebiendo, se le acercó Pedro Quini para venderle una ropilla de paño azul, pero ebrio, Simpliciano le dijo que estaba cansado y quería dormir. Cuyne le sugirió ir a un temazcal cerca de ahí.[28]

Cuando Cuyne se acostó, Quini se puso encima de él, comenzó a abrazarlo y a besarlo, y luego intentó meter la mano en su pantalón. Cuyne se negó pero Quini le dijo que "tenía mucho deseo" [28] y que si le correspondía, a cambio le daría el paño azul.

“El dicho yndio quitó a este confesante la sinta de los calzones y los desatacó y se desatacó ellos suyos y se tendió en el suelo y estando arremangado este testigo se echó ensima del susodicho y le metió su miembro beril por el sieso y teniendo lo dentro como si estubiera con una muger cumplio con él y tubo copula carnal por esta parte con el dicho yndio. [y huyó] Quando acabo de aver tenydo la dicha copula carnal y despranando en el sieso del susodicho.”[30] AGN, Inquisición, Caja 30, exp. 20, fol. 10

De acuerdo con el testimonio de Quini, él tenía 25 años, era proveniente de Tzintzuntzan y estaba casado con la indígena purépecha María. Él aseguró que había ido a esconderse dentro del temazcal porque había estado bebiendo con Cuyne y temía que las autoridades los descubrieran ebrios. Dijo que había intentado venderle un paño azul, pero Cuyne le propuso que en vez de pagarle con dinero, tuvieran la relación sexual.[28] El testimonio cambió cuando fue careado con Cuyne y reveló un escándalo aún más grande; Quini ya había cometido pecado nefando en más de una ocasión porque era habitual en los pueblos al sur del Lago de Pátzcuaro.[28]

Entre los involucrados por Quini estaban:[28]

- Ziziqui: un soltero de 25 años que le había enseñado a Quini a cometer pecado nefando.[28]

- Marcos: el difunto cocinero de Pedro de Aguaya.[28]

- Miguel: un joven pintor de Uruapan descrito como "de buen cuerpo y buen parecer" con quien tuvo relaciones dentro de un convento.[28]

- Francisco Capiche: con quien Quini había tenido relaciones como activo 11 días antes (confesó el acto tras ser torturado). [28]

- Francisco Conduyi: un panadero de 35 años que varios señalaban como sexoservidor y que no había podido ser atrapado porque huía constantemente. [28]

- Pedro Zinzo y Joachinque: dos hombres de Tzintzuntzan a quien Quini había visto teniendo relaciones pero que nunca fueron encontrados por la justicia. [28]

- Miguel Hidalgo: un indígena que tuvo relaciones con Quini en los corrales de la hacienda donde Hidalgo trabajaba (y que terminó culpado porque varios trabajadores aseguraban verlos constantemente juntos).[28]

Cuatro de los seis custodiados por la corte, fueron sentenciados a pena capital por delito de sodomía. Miguel fue torturado por garrote vil pero aparentemente no fue víctima de la sentencia. Cuyne logró salvarse debido a la intervención del sacerdote de la Iglesia de San Agustín de quien asegura, movió sus influencias para librarlo de la cárcel.[28]

La sentencia se ejecutó el 20 de septiembre de 1604 en Michoacán. Hubo un intento de apelación en la Real Audiencia de México el 15 de octubre pero no prosperó. Sería una de las pocas condenas en donde la totalidad de los involucrados eran indígenas (purépechas y tarascos).[28]

Juicios por sodomía en Nueva España de 1657

Fue el caso más grande y conocido de condena novohispana contra la homosexualidad ocurrió en 1657.[1][23][24]

El proceso inició el 27 de septiembre de 1657 cuando la mestiza Juana de Herrera acudió a la Sala del Crimen de la Ciudad de México a denunciar haber visto "dos hombres que jugaban como perros". Ella dijo reconocer a uno de ellos como Juan Galindo.[31] El alcalde de crimen Juan Manuel de Sotomayor fue encargado de iniciar las averiguaciones y seguir el caso.[32]

.jpg)

Galindo era famoso en la zona oriente de la Ciudad de México pues se trataba de un hombre mulato que se vestía como mujer. En las declaraciones hoy resguardadas en el Archivo General de la Nación, los vecinos de Juan decían que se hacía llamar "Cotita de la Encarnación", que cuando caminaba bamboleaba las caderas, que usaba un pañuelo en la frente, que usaba cintas de colores en las mangas de su jubón, que se sentaba como mujer a preparar tortillas y lavar la ropa, y que solía saludar a los jóvenes diciéndoles "mi alma, mi vida o mi amor".[31]

Sotomayor fue a aprehenderlo en su casa del Barrio de San Pablo pero Cotita ya se había mudado. Ahí encontró al indio Tomás de Santiago quien le dijo que en una ocasión lo había encontrado por la noche teniendo prácticas sodomíticas con un muchacho de nombre Gerónimo Calbo. Sotomayo inició la búsqueda de Cotita en una nueva dirección y al llegar a su casa por la media noche, fue descubierto in fraganti con otros cuatro hombres: Joseph Durán, Gerónimo Calbo, Miguel Gerónimo y Simón de Chaves.[31]

Todos fueron apresados y comparecieron ante el Tribunal Supremo el 3 de octubre de 1657. Al principio negaron los actos salvo Miguel Gerónimo que los reconocería. Por presión de los magistrados, revelaron nombres, fechas y lugares de encuentros que existían en la Ciudad de México y Puebla.[31]

El grupo de homosexuales solía realizar reuniones secretas para tener encuentros y fiestas en días festivos del calendario religioso utilizando como pretexto que iban a "rendir tributo a las vírgenes y los santos".[33] Ante los testimonios se encarcelaron a 18 cómplices de Cotita y se emitieron órdenes de arresto contra 106 sospechosos.

Entre los acusados de pecado nefando se encontraron:

- Juan de Correa: Mestizo (40 años aprox).

- Cristóbal de Victoria: Español (80 años aprox.)

- Benito de Cuebas: Mulato.

- Nicolás de Pisa: Afromexicano (70 años aprox.).

- Alonso: Mestizo. Se hacía apodar "La Conchita".

- Miguel Gerónimo: Se hacía apodar "la Zangarriana"

- Martín: Indígena. Se hacía apodar "La martina de los cielos"

- Joseph Durán

- Simón de Chávez: Indígena

- Domingo de la Cruz: Indígena

- Miguel de Urbina: Indígena.[31][34]

- Matheo Gaspar: Indígena

- Lucas Matheo: Mestizo (15 años aprox)

- Sebastián Pérez: Español. Se hacía apodar "Las rosas"

- Geronimo Calbo: Mestizo (23 años).

Otros detenidos: Domingo de la Cruz (indígena), Juan Martín (indígena), Juan de Izita (indígena), Francisco Melchor (indígena), Juan de la Cruz (indígena).[31] En total hubo 123 detenidos e interrogados que operaban principalmente en la Ciudad de México y en Puebla de los Ángeles.

El martes 6 de noviembre de 1658, 15 de los acusados fueron sacados de la Real Cárcel de la Corte. La justicia implicaba la exhibición del pecado en las calles hasta culminar en su sentencia. El lugar reservado para el ajusticiamiento estaba a un costado del Hospital para Leprosos de San Lázaro.[31]

Lucas Matheo, por ser el más joven de todos, fue condenado a 200 azotes y fue vendido a un mortero para trabajos forzosos por 6 años, mientras al resto se les condenó a morir en la hoguera de San Lázaro.[32] Se les aplicó asfixia y posteriormente fueron quemados vivos a las 8 de la noche.

Las víctimas de la "justicia" novohispana por homosexualidad fueron: Juan de la Vega "Cotita", Miguel Gerónimo "la Zangarriana", Joseph Durán, Gerónimo Calbo, Simón de Chávez, Juan de Correa "la Estampa", Cristobal de Vitoria, Nicolás de Pisa, Benito de Cuebas, Miguel de Urbina, Domingo de la Cruz, Mateo Gaspar, Juan de Ycita y Juan Martín.

El ajusticiamiento fue notificado el 15 de noviembre de 1658 por el virrey Alburquerque al rey Felipe IV con el fin de legitimar su puesto y ganar reconocimiento y favor del rey. Entre los documentos enviados al rey se encuentra una carta del magistrado del Tribunal Supremo de Su Majestad, Juan Manuel Sotomayor, que describe la sodomía como un «cáncer endémico» que había «infestado y extendido entre los prisioneros cautivos de la Inquisición en sus celdas particulares y los funcionarios eclesiásticos habían iniciado también sus propias encuestas».[23]

El caso anterior permite entrever la subcultura de los homosexuales en la Ciudad de México de la primera mitad del siglo XVII, puesto que muchos de los acusados tenían más de sesenta años y llevaban esa vida desde hacía más de veinte. Todos los implicados provenían de las clases más bajas, negros, indígenas, mulatos y europeos, aunque hay indicios de que las clases más pudientes también estaban implicadas, pero no se vieron afectados gracias a su influencia.[23][24]

Sor Juana Inés de la Cruz

La cultura colonial era similar a la de la península y hubo destacados intelectuales entre los nacidos en América. Quizás una de las más importantes fue sor Juana Inés de la Cruz, de la que también se ha dicho que fue lesbiana,[37][38] tomando como base las intensas amistades que tuvo con diversas mujeres, la belleza de las cuales alaba en su poesía:

Yo, pues, mi adorada Filis,

que tu deidad reverencio,

que tu desdén idolatro

y que tu rigor venero:

[...]

Ser mujer, ni estar ausente,

no es de amarte impedimento;

pues sabes tú que las almas

distancia ignoran y sexoSor Juana Inés de la Cruz [37]

México independiente

En 1821 México se independizó de España y comenzó una nueva etapa. Algunos investigadores han subrayado prácticas culturales, como la amistad y la homosocialidad de algunos grupos dirigentes del país, como el clero, el ejército, y los abogados, entre otros, facilitó el desarrollo de prácticas homoeróticas. El presidente Anastasio Bustamante, por ejemplo, solía contar con «caballeritos» o «favoritos» como edecanes, secretarios particulares, que vivían y viajaban con él por largas temporadas.[cita requerida]

En 1863 tropas francesas tomaron la Ciudad de México e instauraron en el trono a Maximiliano I como Emperador de México (1864-1867). Fernando Bruquetas de Castro, en su libro Reyes que amaron como reinas, afirma que Maximiliano I era homosexual. Parece que los rumores sobre su homosexualidad comenzaron en la corte de Bruselas, de donde provenía su esposa, la princesa Carlota Amalia. La ruptura definitiva entre Maximiliano y Carlota fue durante una escala en Madeira, en la que el futuro emperador realizó una sonada escapada por el submundo homosexual de la isla. En México, Carlota se quedó embarazada, posiblemente del barón Alfred van Der Smissen, que formaba parte de la guardia de la reina, mientras el emperador se rodeaba de sus amistades masculinas, como el príncipe Félix de Salm-Salm o el coronel López, que le fueron fieles hasta el final.[39]

La invasión francesa introdujo el código penal francés en México, código surgido de la Revolución francesa que no menciona la sodomía, por lo que deja de ser delito. Sin embargo, en 1871 el nuevo Código Penal introdujo el «ataque a la moral y las buenas costumbres», una noción relativamente vaga cuya interpretación se dejó a la policía y los jueces y que sería en adelante empleada contra los homosexuales.[4] Así, a finales del siglo XIX ya se había formado en Ciudad de México una subcultura homosexual, similar a la existente en otras grandes ciudades de América como Buenos Aires, Río de Janeiro, La Habana, Nueva York y Toronto.[9] La obra de historiadores como Víctor M. Macías-González, Pablo Picatto, y Robert Buffington, entre otros, ha identificado espacios homosexuales como los baños públicos, las cárceles, y ciertas plazas y paseos de la capital. La obra del criminólogo Roumagnac, por ejemplo, arroja detalles sobre prácticas homosexuales en las cárceles del país.

En primavera de 1918, Manuel Palafox, secretario general de Zapata, fue acusado por enemigos políticos dentro del campo zapatista de haber filtrado información a través de sus relaciones homosexuales. Puesto bajo la vigilancia de Gildardo Magaña, escapó e intentó reunir a los líderes zapatistas a su alrededor, en lo que fracasó. Palafox murió en 1959 sin que se demostrase su homosexualidad.[4]

En la década de 1930 ya existían algunos bares y baños para homosexuales en la Ciudad de México, siendo zonas de ligue la Alameda, el Zócalo, el Paseo de Reforma y la Calle Madero. En la década siguiente, durante la Segunda Guerra Mundial, había de diez a quince bares, y en El África y El Triunfo [sic] estaba permitido bailar. Esta relativa permisividad terminó en 1959, cuando el alcalde Uruchurtu cerró todos los bares de ambiente de la ciudad tras un triple crimen.[16]

El baile de los cuarenta y uno

El escándalo más sonado de los siglos XIX y XX fue el llamado Baile de los cuarenta y uno o el Baile de los cuarenta y un maricones.[40][41] El hecho se refiere a una redada realizada el 18 de noviembre de 1901, durante el mandato de Porfirio Díaz. La redada, realizada en la calle de la Paz (hoy calle Ezequiel Montes), era contra un baile de hombres que se estaba realizando en una vivienda particular, de los cuales 22 estaban vestidos de hombres y 19 de mujeres. La prensa mexicana se cebó en el hecho, a pesar de que el Gobierno se esforzó en tapar el asunto, puesto que los detenidos pertenecían a las clases altas de la sociedad porfiriana. La lista de los nombres nunca fue revelada.[40][41]

La noche del domingo fue sorprendido por la policía, en una casa accesoria de la 4a. calle de la Paz, un baile que 41 hombres solos verificaban vestidos de mujer. Entre algunos de esos individuos fueron reconocidos los pollos que diariamente se ven pasar por Plateros. Estos vestían elegantísimos trajes de señoras, llevaban pelucas, pechos postizos, aretes, choclos bordados y en las caras tenían pintadas grandes ojeras y chapas de color. Al saberse la noticia en los boulevares, se han dado toda clase de comentarios y se censura la conducta de dichos individuos. No damos a nuestros lectores más detalles por ser en sumo grado asquerosos.Nota informativa de la época[41]

Enseguida se extiende el rumor, nunca confirmado ni negado, de que en realidad serían 42 los detenidos, siendo el número cuarenta y dos el yerno de Porfirio Díaz, Ignacio de la Torre, al que se le habría permitido la fuga. A pesar de que la redada no tenía asideros legales y era completamente arbitraria, los 41 detenidos acabaron por la fuerza en el ejército:

Los vagos, rateros y afeminados que han sido enviados a Yucatán, no han sido consignados a los batallones del Ejército que operan en la campaña contra los indígenas mayas, sino a las obras públicas en las poblaciones conquistadas al enemigo común de la civilizaciónEl Popular, 25 de noviembre de 1901[40]

El 4 de diciembre de 1901 también hubo una redada en un local de lesbianas en Santa María, pero el asunto tuvo menos eco en la sociedad.[16]

El número 41 o 42 pasó a formar parte de la cultura popular mexicana para referirse a los homosexuales, en el caso del 42 a los homosexuales pasivos.[16] El hecho y los números se ampliaron a través de la prensa, pero también de grabados, sátiras, obras de teatro, literatura, pintura e incluso llega hasta los días de la televisión, como es el caso de la telenovela histórica El vuelo del águila emitida por Televisa en 1994. En 1906 Eduardo A. Castrejón publicó el libro Los cuarenta y uno. Novela crítico-social. Famosos son los grabados de José Guadalupe Posada, que se publicaron acompañados de varios poemas:[41]

_Los_41_maricones.jpg)

Hace aún muy pocos días

Que en la calle de la Paz,

Los gendarmes atisbaron

Un gran baile singular.

Cuarenta y un lagartijos

Disfrazados la mitad

De simpáticas muchachas

Bailaban como el que más.

La otra mitad con su traje,

Es decir de masculinos,

Gozaban al estrechar

A los famosos jotitos.

Vestidos de raso y seda

Al último figurín,

Con pelucas bien peinadas

Y moviéndose con chic.Anónimo[41]

El asunto llegó tan lejos que desde entonces el número 41 es tabú, como indica el ensayista Francisco L. Urquizo:

En México el número 41 no tiene ninguna validez y es ofensivo para los mexicanos [...] La influencia de esa tradición es tal que hasta en lo oficial se pasa por alto el número 41. No hay en el ejército División, Regimiento o Batallón que lleve el número 41. Llegan hasta el 40 y de ahí se salta al 42. No hay nómina que tenga renglón 41. No hay en las nomenclaturas municipales casas que ostenten el número 41. Si acaso y no hay remedio, el 40 bis. No hay cuarto de hotel o de Sanatorio que tenga el número 41. Nadie cumple 41 años, de los 40 se salta hasta los 42. No hay automóvil que lleve placa 41, ni policía o agente que acepte ese guarismoFrancisco L. Urquizo[41]

El antecedente del Baile de los 41 ha sido utilizado desde ese momento para llevar adelante redadas continuas, chantajes policíacos, torturas, palizas, envíos a la cárcel y al penal de las Islas Marías, con la simple mención de que se trata de un «ataque a la moral y las buenas costumbres».[40]

México moderno

Sociedad en el siglo XX

Muchos de los homosexuales seguían viviendo en la casa familiar, por lo que sus actividades solían ser privadas o clandestinas. A finales del siglo XX y principios del siglo XXI, los homosexuales siguen siendo discretos con su naturaleza sexual, estando muchos en el clóset, otros viviendo un secreto a voces.[16]

Las clases bajas de la sociedad mexicana solían mantener el modelo mediterráneo, por el que los homosexuales se dividen en activos y pasivos, siendo los activos «masculinos» y los pasivos «afeminados» y «despreciables»: «yo soy un hombre; si te chingo, tú no eres un hombre». Existe incluso miedo entre los homosexuales activos a ser penetrados, porque temen la posibilidad de que les guste y dejen de ser «hombres».[16] Por su parte, los homosexuales de clases altas, más cosmopolitas, tomaron el modelo europeo del dandi de finales del siglo XIX. Este modelo está siendo sustituido por otro más parecido al anglosajón, en el que el homosexual no se define por la dicotomía activo/pasivo, sino por el hecho de que tiene relaciones sexuales con otros hombres. Aquellos que se niegan a definirse como activos/pasivos son llamados «internacionales».[16]

Movimiento del Orgullo LGBT

Hasta finales de la década de 1960 no hubo grupos LGBT ni publicaciones sobre el tema. Los primeros grupos LGBT se formaron a principio de la década de 1970 en Ciudad de México y Guadalajara. El 15 de agosto de 1971 se formó el Frente de Liberación Homosexual FLH, el primero de su tipo en México. Se disolvería al año siguiente.[42]

Una de las primeras activistas LGBT fue Nancy Cárdenas. Cárdenas, escritora, actriz y directora de teatro, inspirándose en los movimientos LGBT en Europa y Estados Unidos, comenzó a realizar reuniones de escritores LGBT. En 1973 fue la primera mexicana en discutir abiertamente su homosexualidad en la televisión mexicana.[43]

El 26 de julio de 1978 se produjo la primera marcha LGBT, a favor de la Revolución Cubana. La marcha estuvo organizada por el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria (FHAR). El 2 de octubre del mismo año, los grupos FLH, Lesbos, Oikabeth, Lambda de Liberación Homosexual y Sex-Pol, junto con otros, marcharon en la manifestación para conmemorar el décimo aniversario del movimiento del 68. En 1979, el FHAR sale de nuevo a la calle en favor de la Revolución Sandinista en Nicaragua. Como se puede apreciar, el movimiento LGBT estuvo en sus inicios muy ligado a los movimientos de izquierdas. A finales de junio de 1979 se realizó la primera manifestación a favor de los derechos de los homosexuales, coincidiendo con el aniversario de los disturbios de Stonewall. La primera marcha del orgullo LGBT en México se realizaría en 1979. Se exigía la libre expresión sexual y se protestaba en contra de la represión social y policial.[44] Desde entonces, anualmente se celebra una marcha LGBT en el Día del Orgullo Gay. Pero estos grupos y otros no han tenido la continuidad necesaria.[16]

El movimiento LGBT se vio paradójicamente impulsado por la crisis del sida, que se cree que llegó a México en 1981.[45] Los grupos LGBT se enfocaron más hacia la lucha contra la infección, realizando campañas preventivas y de sexo seguro, de información sobre la enfermedad, pero también dirigieron su lucha contra los prejuicios sociales de los sectores más conservadores, que consideraba que «lo que Dios no había conseguido lo haría el Sida y esta enfermedad es un castigo divino».[44][46] Las manifestaciones, que se han convertido en anuales, pedían el fin de la discriminación social de los enfermos de sida, en particular en el trabajo, los hospitales y los centros de salud, y medidas de prevención, tales como la promoción del uso del condón.[44]

En los noventa, sin dejar de luchar por los elementos mencionados, se comenzó a protestar por los asesinatos de homosexuales y se intentó defender el respeto a la diversidad sexual.[44] En 1992 Patria Jiménez y Gloria Careaga-Pérez crearon la asociación lésbica El clóset de Sor Juana, una de las asociaciones LGBT más importantes del país;[47] como ONG fue acreditada por Naciones Unidas para la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer.[48]

Activistas en política

En 1997, Patria Jiménez fue la primera persona abiertamente homosexual en ganar un puesto en el Congreso, haciéndolo por el Partido de la Revolución Democrática.[49] En 2007 se presentó al Congreso por primera vez una transexual, Amaranta Gómez por México Posible. Amaranta Gómez se identifica con las muxhes, un nombre dado localmente a los berdaches de Juchitán de Zaragoza (Oaxaca).[50]

La situación está cambiando en el siglo XXI, en parte gracias al descubrimiento de la comunidad LGBT como consumidores potenciales, el llamado peso rosa y turistas. Se han creado leyes para combatir la discriminación (2003), y dos entidades federativas, el Distrito Federal y Coahuila, han legalizado las uniones civiles para parejas del mismo sexo (2007). El 21 de diciembre de 2009, el Gobierno de la Ciudad de México aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo, con 39 votos a favor, 20 en contra y 5 abstenciones. Fue la primera ciudad de América Latina en hacerlo.[51] Posteriormente, este derecho es reconocido a nivel nacional. Sin embargo, en 2007 México seguía siendo uno de los países en los que se cometen más delitos contra la comunidad LGBT, con una persona asesinada en un delito homofóbico cada dos días.[52]

México contemporáneo

Pandemia de Covid-19

De acuerdo con la Encuesta: Impacto diferenciado de la Covid-19 en la comunidad LGBTI+ en México realizada por el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED), durante la pandemia se registraron 15 casos de solicitud de condición de refugio de personas LGBT, de los cuales 13.33% se identificaron como afrodescendientes, 26.67% como indígenas y una persona identificada como afroindígena.[53] Así mismo, de acuerdo con la misma encuesta, durante la pandemia 7 de cada 10 personas LGBTI+ perdieron sus ingresos total o parcialmente,[53] y de esta misma manera, solo el 47.5% de la población pudo respetar la cuarentena, mientras que el 52.5% de la población LGBT% se vio en la necesidad de salir a trabajar, en su mayoría personas transexuales.[53]

Con respecto a la salud psicológica, la COPRED reporta que, de las 4950 personas LGBT encuestadas 24% mencionó haber tenido pensamientos suicidas, mientras que un 7.25% refirieron un intento suicida durante la pandemia,[53] reforzando lo mencionado ya en literatura nacional e internacional sobre la propensión que enfrenta la comunidad LGBTI+ hacia padecimientos sobre la salud mental relacionados con condiciones de precariedad, violencia y rechazo.[54]

Véase también

- Anexo:Cronología de la historia LGBT en México

- Portal:LGBT. Contenido relacionado con LGBT.

- Marcha del Orgullo CDMX

- Diversidad sexual en México

Referencias

- ↑ a b c d e f g h i j k l m n ñ González Gómez, Óscar (Febrero de 2013). «Entre Cuilonimiquiztlan y Sodoma, homosexualidad, cultural y ley en el México Colonial». Programa de Posgrado en Estudios Latinoamericanos de la UNAM. (Tesis de Doctorado). Consultado el 25 de junio de 2025.

- ↑ a b c de Sahagún, Fray Bernardino (1577). «Libro X. De los vicios y virtudes desta gente indiana.». Códice Florentino. México. Consultado el 25 de junio de 2025.

- ↑ a b Montejo Díaz, Mauro Arnoldo (Septiembre de 2012). «La Sexualidad Maya y sus Diferentes Manifestaciones Durante El Período Clásico (250 Al 900 Dc)». Tesis para la Licenciatura en Arqueologia de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Guatemala). Consultado el 25 de junio de 2025.

- ↑ a b c d e f g h i Len Evans (octubre de 2002). «Chronology of Mexican gay history». Gay Chronicles (en inglés). Archivado desde el original el 10 de mayo de 2004. Consultado el 7 de noviembre de 2007.

- ↑ a b c d e f g h i Crompton, Louis (2003). Homosexuality & Civilization. Belknap Press of Harvard University Press. ISBN 0674022335. 0-674-02233-5. Consultado el 25 de junio de 2025.

- ↑ a b c d e f g h i j k l m n ñ o p Olivier, Guilhem (julio-agosto 2010). «Entre el ‘pecado nefando’ y la integración. La homosexualidad en el México antiguo». Arqueología Mexicana (104): 58-64. Consultado el 25 de junio de 2025.

- ↑ a b c Graul, Stefanie (2019). «El tercer género de los binnizá entre globalización y etnicidad ¿Identidades hibridas?». ODEERE Revista del Programa de Posgrado en Relaciones Étnicas y Contemporaneidades de la UESB 4 (7): 43-67. doi:10.22481/odeere.v4i7.4963. Consultado el 25 de junio de 2025.

- ↑ a b c d e Cruz Vásquez, Lorena Edith (diciembre de 2017). «Tercer género o tradición dos espíritus: límites y alcances de las categorías para pensar la socialización de individuos muxes en Juchitán, Oaxaca». XXXI Congreso Alas Uruguay. Consultado el 25 de junio de 2025.

- ↑ a b c Aldrich, Robert (Ed.) (2007). Gleich und anders. Hamburgo: Murmann. 978-3-938017-81-4.

- ↑ a b c d Houston, Stephen; Taube, Karl (Julio - agosto 2010). «La sexualidad entre los antiguos mayas». Arqueología mexicana 18 (104): 38-45. ISSN 0188-8218. Consultado el 25 de junio de 2025.

- ↑ Bernarda Reza Ramírez. «Propuesta para abatir el delito en el estado de Veracruz - Llave». Universidad Abierta. Archivado desde el original el 24 de agosto de 2007. Consultado el 7 de noviembre de 2007.

- ↑ a b Edmundo Fayanás (20 de julio de 2017). «Los mayas y su curiosa sexualidad». Nueva Tribuna. Consultado el 25 de junio de 2025.

- ↑ a b Magaña, Jairo (31 de marzo de 2021). «Estudios revelan referencias homosexuales en cultura maya: Antropólogo». La Jornada Maya (México). Consultado el 25 de junio de 2025.

- ↑ de Alva Ixtlilxóchitl, Fernando (2021). Historia de la nación Chichimeca. Barcelona: Linkgua Historia. ISBN 978-84-9816-685-9. Consultado el 25 de junio de 2025.

- ↑ a b c d e f g h i j k l m Olivier, Guilhem (30 de septiembre de 1992). «Conquistadores y misioneros frente al “pecado nefando”». Historias (28): 47-64. Consultado el 26 de junio de 2025.

- ↑ a b c d e f g h i j Stephen O. Murray. «Mexico». glbtq (en inglés). Archivado desde el original el 2 de noviembre de 2007. Consultado el 7 de noviembre de 2007.

- ↑ Pablo E. Ben. «Latin America: Colonial». glbtq (en inglés). Archivado desde el original el 11 de diciembre de 2007. Consultado el 16 de diciembre de 2007.

- ↑ Spencer, Colin (1996). Homosexuality. A history. Londres: Fourth Estate. 1-85702-447-8.

- ↑ Diego Muñoz Camargo, Descripción de la provincia de Tlaxcala, p. 201; Historia de Tlaxcala, lib. I, cap .VIII, pp. 151-152.

- ↑ a b c Alcalá Farrera, José Gabriel (octubre de 2018). «Leyenda y rito de las Chuntas: Una interpretación psicológica». Ponencia presentada en el IV Encuentro de Religión Popular en México y el mundo. Consultado el 25 de junio de 2025.

- ↑ a b c d e Salvador Guzmán, Luis Enrique (20 de febrero de 2019). «Las diversas masculinidades indígenas en México, del homosexualismo al tercer género». Las ciencias sociales y la agenda nacional. Reflexiones y propuestas desde las Ciencias Sociales. ISBN 978-607-98224-0-8. Consultado el 25 de junio de 2025.

- ↑ «Pueblos Originarios. Lenguas». Consultado el 26 de junio de 2025.

- ↑ a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t Garza Carvajal, Federico (2002). Quemando Mariposas. Sodomía e Imperio en Andalucía y México, siglos XVI-XVII. Barcelona: Laertes. 84-7584-480-4.

- ↑ a b c d Molina, Fernanda (enero - junio 2010). «Los Sodomitas Virreinales:entre Sujetos Jurídicos y Especie». Anuario de Estudios Americanos 67 (1). ISSN 0210-5810. Consultado el 26 de junio de 2025.

- ↑ a b c d e María del Refugio González (2021). «La Nueva España, La administración de justicia en el ocaso del régimen colonial». Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. pp. 451 - 475.

- ↑ Alfonso Pozo Ruiz (2004). «Leyes sobre la sodomía en la Edad Moderna». Archivado desde el original el 13 de mayo de 2007. Consultado el 30 de abril de 2007.

- ↑ a b Sentido G (8 de septiembre de 2005). «Historia de la homofobia en América Latina». Anodis. Archivado desde el original el 24 de enero de 2008. Consultado el 15 de diciembre de 2007.

- ↑ a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q Tortorici, Zeb (2007). «"Heran Todos Putos": Sodomitical Subcultures and Disordered Desire in Early Colonial Mexico». Ethnohistory 1 (54). doi:10.1215/00141801-2006-039.

- ↑ AGN, Inquisición, Vol. 117, Exp. 15.

- ↑ AGN, Caja 30, exp. 20, fol. 10

- ↑ a b c d e f g Páez Granados, Octavio (junio 2018). «"Dos hombres jugando como perros": De como una visión fue transformada en basura, luego novelada, glosada y reciclada.». Mitologías Hoy. Revista de pensamiento, crítica y estudios literarios latinoamericanos. 17. Consultado el 19 de junio de 2025.

- ↑ a b M. Nogar, Anna (2014). Oswaldo Estrada, ed. Colonial Itineraries of Contemporary Mexico: Literary and Cultural Inquiries. Estados Unidos Americanos: University of Arizona Press. Consultado el 19 de junio de 2025.

- ↑ Mino, Fernando (4 de febrero de 2010). «La persecución de los perversos en el México novohispano». La Jornada / Letra S (163) (México). Consultado el 19 de junio de 2025.

- ↑ «Sodomía en la Nueva España: El proceso de 1657 - 1658.». Ponencia del III Encuentro Nacional de Escritores sobre Disidencia Sexual e Identidades Sexuales y Genéricas.

- ↑ Una madre queer.../ " Rompiendo el Silencio revista virtual de cultura Lésbica

- ↑ Otra muestra de ello es que en 1995 la Semana Cultural Lesbica Gay en Ciudad de México se dedicó a Sor Juana Inés de la Cruz «Copia archivada». Archivado desde el original el 3 de mayo de 2007. Consultado el 3 de mayo de 2007.

- ↑ a b Villena, Luis Antonio de (Ed.) (2002). Amores iguales. Antología de la poesía gay y lésbica. Madrid: La Esfera. 84-9734-061-2.

- ↑ Altamiranda, Daniel (2003). «Cruz, Juana Inés de la». En Aldrich, Robert; Wotherspoon, Garry, ed. Who's who in gay and lesbian history: from antiquity to World War II. Madrid: Routledge. p. 528. 84-9734-061-2.

- ↑ Bruquetas de Castro, Fernando (2002). Reyes que amaron como reinas. La Esfera de los Libros S.L. ISBN 84-9734-076-0.

- ↑ a b c d Carlos Monsiváis (noviembre de 2001). «La Gran Redada». Enkidu. Archivado desde el original el 5 de abril de 2013. Consultado el 16 de diciembre de 2007.

- ↑ a b c d e f Miguel Hernandez Cabrera (2002). «Los "cuarenta y uno", cien años después». Isla ternura. Archivado desde el original el 30 de abril de 2013. Consultado el 16 de diciembre de 2007.

- ↑ Mogrovejo, Norma (2000). Un amor que se atrevió a decir su nombre: La lucha de las lesbianas y su relación con los movimientos homosexual y feminista en América Latina. Plaza y Valdes. p. 397. ISBN 9789688567258.

- ↑ Tina Gianoulis. «Cárdenas, Nancy (1934-1994)». glbtq (en inglés). Archivado desde el original el 30 de octubre de 2007. Consultado el 19 de diciembre de 2007.

- ↑ a b c d María de Jesús González Pérez. «La marcha y sus afectos con la ciudad». Enkidu. Archivado desde el original el 16 de mayo de 2008. Consultado el 16 de diciembre de 2007.

- ↑ Patricia Uribe Zúñiga, M.D.; Carlos Magis Rodríguez, M.D.; Enrique Bravo García (noviembre de 1998). «AIDS in Mexico». The Boda. Complete HIV/AIDS Resource (en inglés). Archivado desde el original el 21 de diciembre de 2007. Consultado el 16 de diciembre de 2007.

- ↑ Villagrán-Vázquez, G.; Díaz-Loving, R.; López-Muñoz, A. A. (1998). «Dos momentos: Pensamientos y actos para hacer frente al VIH/SIDA en hombres homo-bisexuales». Biblioteca Virtual en Salud. Archivado desde el original el 22 de julio de 2011. Consultado el 23 de noviembre de 2008.

- ↑ Gloria Careaga-Pérez (7 de abril de 2004). «Miembros de la ILGA en Ginebra». ILGA Files. Archivado desde el original el 30 de marzo de 2008. Consultado el 16 de diciembre de 2007.

- ↑ ONU (4 de septiembre de 1995). «Consolidated List of Accredited Non-governmental Organizations» (en inglés). Consultado el 16 de diciembre de 2007.

- ↑ «Mexican gays poised to make demands for change». CNN interactive. 27 de julio de 1997. Consultado el 17 de diciembre de 2007.

- ↑ Vallejos, Soledad (20 de julio de 2006). «Muxhe: una nueva identidad sexual». Magazine actitud gay. Archivado desde el original el 2 de octubre de 2011. Consultado el 17 de diciembre de 2007.

- ↑ «ALDF aprueba matrimonios gay, con adopción:: Noticieros Televisa». Archivado desde el original el 14 de marzo de 2012. Consultado el 22 de mayo de 2021.

- ↑ http://enkidumagazine.com/art/2007/100507/e_1005_003_a.htm

- ↑ a b c d Fuentes Carreño, Miguel (2021). «Encuesta: Impacto Diferenciado de la Covid-19 en la Comunidad LGBTI+ en México». Encuesta: Impacto Diferenciado de la Covid-19 en la Comunidad LGBTI+ en México. Consultado el 03/10/2022.

- ↑ Tomicic, Alemka; Gálvez, Constanza; Quiroz, Constanza; Martínez, Claudio; Fontbona, Jaime; Rodríguez, Juliana; Aguayo, Francisco; Rosenbaum, Catalina et al. (2016-06). «Suicide in lesbian, gay, bisexual and trans populations: systematic review of a decade of research (2004-2014)». Revista médica de Chile 144 (6): 723-733. ISSN 0034-9887. doi:10.4067/S0034-98872016000600006. Consultado el 3 de octubre de 2022.