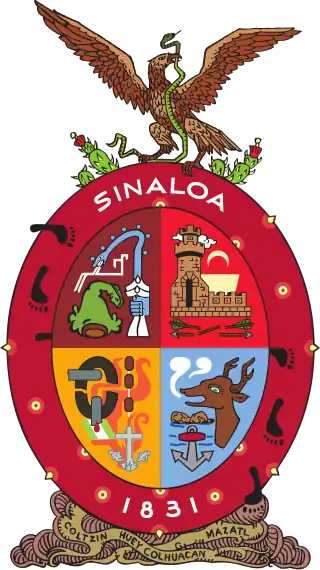

Escudo de México

| Escudo nacional de los Estados Unidos Mexicanos | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| |||||

| Versiones | |||||

| Véase Escudos Nacionales de México | |||||

| Información | |||||

| Entidad |

| ||||

| Adopción | 16 de septiembre de 1968 (56 años) | ||||

| Descripción | |||||

| Véase Características | |||||

| Cronología | |||||

| |||||

| |||||

El escudo de México, oficialmente llamado escudo nacional de los Estados Unidos Mexicanos, es uno de los tres símbolos patrios establecidos por la ley en dicho país, junto con la bandera y el himno nacional. El actual diseño del escudo se adoptó desde el 16 de septiembre de 1968; no obstante, el diseño base con el águila parada sobre un nopal dentro de un islote que surge de un lago, es el mismo desde el decreto de la Junta Provisional Gubernativa del 2 de noviembre de 1821, que estableció el escudo de armas del Imperio Mexicano; es precisamente el emblema, el único elemento de la bandera, modificado constantemente a lo largo de la historia. Desde febrero de 1984 su uso es regulado por la Secretaría de Gobernación con base en la «Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales» en el capítulo segundo.[1]

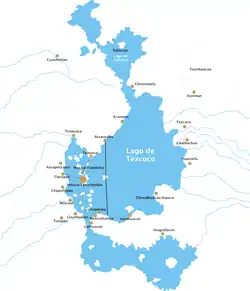

Está inspirado en la leyenda de la fundación de México-Tenochtitlan, según la cual Huitzilopochtli indicó a los mexicas que establecieran su ciudad en el lugar donde encontraran a un águila posada sobre un nopal;[2][3] el sitio fue un islote sobre el antiguo Lago de Texcoco, donde hoy está ubicada la Ciudad de México.

El actual modelo es obra de Francisco Eppens Helguera y refleja características más cercanas a las representaciones de los códices del siglo XVI, a diferencia de las versiones anteriores, cuyas estéticas eran más propias de los estilos pictóricos de cada época; además, a diferencia de otros escudos nacionales, el mexicano no está sujeto a las convenciones y estilos de la Heráldica.

En la bandera, ocupa el lugar central de la franja blanca con un diámetro de tres cuartas partes del ancho de dicha franja. La variante más importante de esta insignia es el sello del estado mexicano, usado como emblema institucional de los Poderes de la Unión y los gobiernos de las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales, su variación es únicamente el nombre oficial del país colocado a manera de semicírculo superior en el escudo, con letras mayúsculas.

El texto original del decreto de 1934, que estableció la conmemoración del día de la bandera para cada 24 de febrero, señalaba que se celebrara como «Día de la Bandera y Escudo Nacional», no obstante con el paso del tiempo, al ser parte integral de la enseña, el festejo se volvió uniforme solo para esta.

Bajo el título «De las características de los símbolos patrios» se describe de manera general dentro de la ley mencionada:

Artículo 2.º El Escudo Nacional está constituido por un águila mexicana, con el perfil izquierdo expuesto, la parte superior de las alas en un nivel más alto que el penacho y ligeramente desplegadas en actitud de combate; con el plumaje de sustentación hacia abajo tocando la cola y las plumas de ésta en abanico natural. Posada su garra izquierda sobre un nopal florecido que nace en una peña que emerge de un lago, sujeta con la derecha y con el pico, en actitud de devorar, a una serpiente curvada, de modo que armonice con el conjunto. Varias pencas del nopal se ramifican a los lados. Dos ramas, una de encino al frente del águila y otra de laurel al lado opuesto, forman entre ambas un semicírculo inferior y se unen por medio de un listón dividido en tres franjas que, cuando se representa el Escudo Nacional en colores naturales, corresponden a los de la Bandera Nacional. Cuando el Escudo Nacional se reproduzca en el reverso de la Bandera Nacional, el águila mexicana se presentará posada en su garra derecha, sujetando con la izquierda y el pico la serpiente curvada.[4]

Características

El escudo consiste en un águila real, erguida con la postura y la mirada dirigidas hacia la izquierda, la punta superior de las alas están por encima de la cabeza y ligeramente desplegadas en actitud de combate; el plumaje lleva una orientación hacia abajo tocando la cola, la cual tiene el plumaje a manera de abanico; las capas de plumas presentan tonalidades distintas de color café, para dar la apariencia del reflejo luminoso; en los ojos el iris es rojo y la pupila negra, en tanto el pico y las patas son amarillas, y las uñas negras.

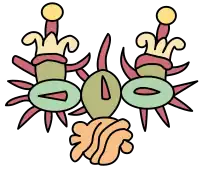

Está parada sobre su garra izquierda en un nopal, compuesto por cinco pencas con decenas de espinas, al menos cincuenta; en la primera, segunda y última de las pencas (de izquierda a derecha) hay una tuna rosa con su flor amarilla y roja. El nopal se encuentra sobre un islote surgido de un lago, estos dos elementos están representados con los glifos correspondientes de la iconografía mexica; el del cuerpo de agua es azul con puntas que representan caracoles de contornos dorados y chalchihuites azules, ambos con relleno blanco; en tanto el cuerpo terrestre es rectangular con las puntas enrolladas, de color café claro con dos líneas delgadas negras en el centro.

Con la pata derecha y con el pico, con gesto de engullir, sostiene una víbora de cascabel de cola negra, cuya piel en la parte superior presenta tonalidades verdes con patrones triangulares blancos, y en la inferior es amarilla con patrones lineales negros; la boca se encuentra abierta mostrando un colmillo y la punta de la cola tiene un cascabel amarillo.

El único elemento retomado de las convenciones y estilos de la heráldica es la corona triunfal; dos ramas, una de encino al frente del águila y otra de laurel al lado opuesto, forman entre ambas un semicírculo inferior y se unen por medio de un listón dividido en tres franjas que son correspondientes al orden y tonos de la bandera nacional. Las dos ramas tienen en sus tallos ocho hojas, cuatro a cada lado y colocadas simétricamente; en los espacios del tallo, surgen, también en cada rama, tres pares simétricos de flores amarillas.[1][5][6]

Un modelo del escudo nacional, autentificado por los tres Poderes de la Unión, permanece depositado en el Archivo General de la Nación y otro en el Museo Nacional de Historia.[4]

Elementos del escudo

)_(17973647219).jpg)

El emblema nacional contiene diez elementos: nopal, águila, serpiente, agua, caracoles, chalchihuites, piedra, rama de laurel, rama de encino y listón tricolor. Es el emblema nacional con mayor número de elementos biológicos.[7][8][9]

Fauna

En el escudo se destacan el águila y la serpiente, aunque también se incluyen tres pequeños caracoles amarillos en los extremos del glifo que representa al agua.

Águila

El ave en el escudo de armas mexicano vigente se ha identificado como la llamada águila real o águila caudal, de nombre científico Aquila chrysaetos, del latín aquila («águila») y del griego χρυσός («dorado») y ἀετός, («águila»), que es una especie de ave accipitriforme de la familia «Accipitridae». Es una de las aves de presa más conocidas y ampliamente distribuidas de la Tierra; viven en gran parte de América del Norte, Eurasia y el norte de África. Es una especie en peligro de extinción ya que ha desaparecido o su población está a la baja en muchas zonas de Europa y América del Norte.[10][11]

En 1960 tras la recopilación de varias notas del ornitólogo mexicano Rafael Martín del Campo, se difundió que él ponía en duda la identificación del ave en la leyenda de la fundación de Tenochtitlan como un águila real, después de años de estudiar representaciones prehispánicas del relato mexica, identificó el ave como el caracara cheriway o «quebrantahuesos mexicano», una especie común en México (por lo que el nombrarla «águila» es incorrecto, puesto que el caracara es un tipo de halcón). De cualquier manera, el águila real se considera como el águila mexicana para fines oficiales.[12][13]

Es probable, dada la integración iconográfica que tuvo el símbolo del mito fundacional tenochca en la sociedad de la Nueva España, que los ilustradores novohispanos de la época colonial, en un intento por adecuar a sus estilos pictóricos y las normativas heráldicas europeas, las imágenes de las aves en los códices, hayan optado por representarlas como un águila real, muy popular entre los emblemas y escudos del viejo continente.[1]

Serpiente

En las versiones previas al escudo oficial de 1916 fue muy común la identificación de la serpiente como una culebra acuática de alguna especie imposible de determinar. Actualmente el lago de Texcoco donde habitaba la supuesta serpiente del designio de Huitzilopoztli está reducido a un vaso regulador del drenaje de la Zona Metropolitana del Valle de México. Pero tal y como lo muestra Diego Durán, o como se describe en el decreto del 14 de abril de 1823.

1º.- Que el escudo sea al águila mexica, parada en el pie izquierdo, sobre un nopal que nazca de una peña entre las aguas de la laguna, y agarrando con el derecho una culebra en actitud de despedazarla con el pico; …

Pero desde el modelo de 1916, obra de Antonio Gómez Rodríguez, se introdujo la serpiente identificada como una víbora de cascabel de cola negra, porque era más común para el dibujante o porque ya se habían extinguido las especies de culebras acuáticas junto con el desecado lago de Texcoco. Incluso en la descripción general del actual emblema, solo se menciona una serpiente curvada y únicamente en el modelo autentificado se le muestra como un crótalo.[12]

Flora

Nopal

El nopal se presenta con cinco pencas (partes del nopal sobresalientes), forma muy poco natural, sobre él se posa el águila y además, muestra tres frutos rojos identificados como tunas con inflorescencias, o flores, algo que no sería natural ya que esta se desprende antes de que el fruto se ponga rojo o de cualquier otro color, además de que su representación no tiene espinas. De entre las varias especies se ha dicho que esta debe ser de Opuntia ficus-indica, pero por el fruto rojo otros proponen la Opuntia streptacantha. Las llamadas pencas del nopal cuentan con 32 espinas frontales, que algunos ven como una representación de las 32 entidades federativas; sin embargo esta solo es una interpretación alegórica que depende de la manera de ilustrar el escudo, pues la versión autentificada tiene al menos cincuenta espinas.[14]

Una interpretación de su forma en «T» es que representan a la ciudad indígena de México-Tenochtitlan, lo cual en parte es cierto ya que el topoglifo que se usaba en los códices pictográficos prehispánicos para señalar a esa ciudad, era un nopal con frutos en flor sobre un símbolo de tierra, pero sin el águila, como se muestra en el Códice Mendoza y otros documentos prehispánicos o cercanos a la conquista.[15]

Encino y laurel

Al frente del águila se muestra la estilización de una rama de encino con cuatro hojas y tres pares de frutos, mientras a su espalda una rama de laurel con el mismo número de frutos pero con cuatro grupos de tres hojas de la planta, en ambos casos los frutos son de un color dorado, lo cual no corresponde al color verdadero de los frutos. Ambas especies de origen europeo se usaron como símbolo de triunfo o victoria en la mitología grecolatina, por lo que en Europa llegaron a simbolizar en los siglos XVII y XIX las instituciones republicanas, y el triunfo de la república sobre la monarquía.[14] Cabe descartar, sin embargo, que coincidentemente el género Quercus al cual pertenece la encina ilustrada, cuenta en México con la mayor cantidad de especies nativas en el mundo con más de 150.[16]

Lago e islote

El nopal del escudo se encuentra sobre un islote en un lago; históricamente estos dos elementos siempre estuvieron representados a la manera de las ilustraciones de cada época; en 1968 al pintor Francisco Eppens Helguera se le pidió acercar el diseño del escudo a las interpretaciones de los códices más antiguos, que hacían referencia a la fundación de Tenochtitlan, por ello usó los glifos nahuas para dibujar el agua y la tierra. El islote fue el mismo donde se construyó el Templo Mayor de los mexicas, en lo que actualmente es el Centro Histórico de la Ciudad de México, y por ende era el Lago de Texcoco donde se ubicaba.[1]

Uso

- Reproducciones

CAPÍTULO TERCERODel Uso y Difusión del Escudo Nacional

ARTÍCULO 5o.-Toda reproducción del Escudo Nacional deberá corresponder fielmente al modelo a que se refiere el Artículo 2o. de esta Ley, el cual no podrá variarse o alterarse bajo ninguna circunstancia.[4]

- Impresiones en monedas, medallas oficiales, sellos, papel oficial y similares, la ley indica que:

ARTÍCULO 6.º-- Las Autoridades podrán hacer Uso Oficial del Escudo Nacional sin autorización de la Secretaría de Gobernación. Asimismo, las Instituciones y personas físicas, previa autorización de la Secretaría de Gobernación y apegándose estrictamente a lo establecido en los artículos 2o. y 5o. de la presente Ley, podrán reproducir el Escudo Nacional cuando contribuya al culto y respeto de dicho Símbolo Patrio, así como a difundir su origen, historia y significado. Cuando las Autoridades hagan Uso Oficial del Escudo Nacional en monedas, medallas, sellos, papel, edificios, vehículos y sitios de Internet, en la reproducción de dicho Símbolo Patrio solo se podrán inscribir las palabras "Estados Unidos Mexicanos", las cuales deben formar un semicírculo superior en relación con el Escudo Nacional.[4]

-

.svg.png) Reproducción del escudo a una tinta para monedas, medallas oficiales, sellos, papel oficial y similares.

Reproducción del escudo a una tinta para monedas, medallas oficiales, sellos, papel oficial y similares. -

Versión a color del sello gubernamental.

Versión a color del sello gubernamental. -

Escudo para bandera, bordado en tonos dorados y plateados, permitido para autoridades; y para la banda presidencial.

Escudo para bandera, bordado en tonos dorados y plateados, permitido para autoridades; y para la banda presidencial. -

.svg.png) Versión a una tinta en tono dorado, para el uso en documentación, condecoraciones o edificios de instituciones.

Versión a una tinta en tono dorado, para el uso en documentación, condecoraciones o edificios de instituciones.

Uso en banderas

La ley estipula claramente tres tipos de banderas que se diferencian por el escudo:

Escudo en bandera oficial

La bandera oficial debe llevar el escudo a todo color tal y como se muestra en el modelo.

ARTÍCULO 3o.-La Bandera Nacional consiste en un rectángulo dividido en tres franjas verticales de medidas idénticas, con los colores en el siguiente orden a partir del asta: verde, blanco y rojo. En la franja blanca y al centro, tiene el Escudo Nacional, con un diámetro de tres cuartas partes del ancho de dicha franja. La proporción entre anchura y longitud de la bandera, es de cuatro a siete. Podrá llevar un lazo o corbata de los mismos colores, al pie de la moharra. Un modelo de la Bandera Nacional, autenticado por los tres poderes de la Unión, permanecerá depositado en el Archivo General de la Nación y otro en el Museo Nacional de Historia.[4]

Escudo en bandera civil

La bandera para uso civil por otro lado debe llevar el escudo a una tinta, se entiende que es en fondo blanco con líneas negras para dibujar el escudo, pero no indica si es una versión a un solo color del escudo modelo o es la versión a una tinta para reproducirse en papeles.

ARTÍCULO 32.-Los particulares podrán usar la Bandera Nacional en sus vehículos, exhibirla en sus lugares de residencia o de trabajo. En estos casos la Bandera podrá ser de cualquier dimensión y con el escudo impreso en blanco y negro. El particular observará el respeto que corresponde al símbolo nacional y tendrá cuidado en su manejo y pulcritud.[4]

Escudo en banderas para comerciar

Una tercera bandera son las destinadas a comercio, ya que la ley dice:

ARTÍCULO 33.-Los ejemplares de la Bandera Nacional destinados al comercio, deberán satisfacer las características de diseño y proporcionalidad establecidas en el artículo 3o.[4]

-

Escudo en bandera oficial y para comercio.

Escudo en bandera oficial y para comercio. -

Escudo en bandera para uso civil.

Escudo en bandera para uso civil.

Vigilancia

Para cuidar del buen uso del escudo la propia ley define claramente a la oficina del ejecutivo federal responsable:

ARTÍCULO 55.-Compete a la Secretaría de Gobernación vigilar el cumplimiento de esta Ley; en esa función serán sus auxiliares todas las autoridades del país. Queda a cargo de las autoridades educativas vigilar su cumplimiento en los planteles educativos. Lo anterior se llevará a cabo de conformidad con los reglamentos correspondientes.[4]

En tanto el artículo 56 define las prohibiciones en el uso y reproducción de la bandera y el escudo, dado que en el caso de la primera, una alteración al emblema es equivalente a alterar la enseña:

ARTÍCULO 56.-

- I. Alterar o modificar las características de la Bandera Nacional establecidas en el artículo 3o. de esta

Ley;

- II. Utilizar el Escudo Nacional sin la autorización a que se refiere el artículo 6o. de esta Ley;

- [...][4]

Uso erróneo de los escudos de Enciso y Eppens

Un error común en la representación del escudo, es contemporáneo al desarrollo de las tecnologías de información, especialmente sitios en línea y creadores de contenido. La equivocación tiene que ver con la intención de presentar imágenes nítidas y de mayor calidad, basándose en obras anteriores a esta época.

El primer desacierto viene con el escudo empleado entre 1934 y 1968, con el diseño de Jorge Enciso; diversos contenidos digitales y audiovisuales, en un intento por «modernizar» y «adecuar gráficamente» el escudo o la bandera de dicha época, cometen un yerro anacrónico al cambiar la insignia. La modificación solo consiste en alargar las ramas de laurel y encino al actual diseño del escudo (Francisco Eppens en 1968), para formar un círculo y hacerlo pasar por el de Enciso (1934-1968). Pero es inexacta la divulgación de este modelo, porque aunque se apreciaran insustanciales, las diferencias son notables. El modelo de Jorge Enciso, primero contiene un águila con el plumaje en distinta orientación al águila de Francisco Eppens; segunda, Enciso no utiliza glifos para representar el lago de Texcoco, aunque si el islote, mientras para Eppens ese fue precisamente el detalle estético que se le solicitó para modificar el escudo, hacerlo cercano a las representaciones en códice; tercera, el escudo de Enciso fue ideado como una modificación del de Antonio Gómez de 1917, en tanto el de Eppens es un diseño inédito; cuarta, la más importante, el águila de Enciso inclina la cabeza, la de Eppens (tal como lo señala la misma ley) la mantiene erguida.[17][18]

En este mismo sentido se produce una segunda errata, y es la divulgación de ese mismo modelo, pero como una representación del escudo actual. Como ya se mencionó esto es incorrecto, pues se asume como el emblema vigente, al escudo donde las ramas de encino y laurel forman un círculo completo, dato falso frente a la descripción oficial de la ley, que establece específicamente la formación de un semicírculo inferior por los dos elemento vegetales ya mencionados; además cambia de forma indebida los tonos en los glifos y el listón que enlaza las ramas. El fallo, no es un tema menor, pues el propio ordenamiento legal prohíbe la modificación del escudo.[4][19][6]

-

.svg.png) Diseño oficial del escudo para banderas, entre 1934 y 1968, de Jorge Enciso.

Diseño oficial del escudo para banderas, entre 1934 y 1968, de Jorge Enciso. -

Diseño oficial del actual escudo, obra de Francisco Eppens.

Diseño oficial del actual escudo, obra de Francisco Eppens. -

.svg.png) Diseño erróneo usado para representar los escudos de 1934-68 y el actual, en medios digitales en el siglo XXI.

Diseño erróneo usado para representar los escudos de 1934-68 y el actual, en medios digitales en el siglo XXI.

Historia

Época prehispánica

.jpg)

En virtud del origen mitológico de la fundación de México-Tenochtitlan, la historiografía, tanto novohispana como mexicana, dependieron del conjunto de documentos contemporáneos a la conquista, que a la vez reproducían la tradición oral de al menos tres generaciones mexicas, para establecer una línea de tiempo y un registro, tanto gráfico como escrito, sobre el suceso profético que dio pie al establecimiento de la civilización mexica en el Valle de México.[20][21]

La versión más consensada sobre la leyenda primigenia es que, pueblos nahuas de un mítico lugar llamada Aztlan, recibieron la indicación del dios del sol y la guerra Huitzilopochtli, de peregrinar hacia un nuevo lugar donde construirían una ciudad, les indicó que la señal que definiría la ubicación era un águila parada sobre un nopal, devorando una serpiente. De acuerdo con las fuentes arqueológicas y tradiciones orales, el peregrinaje habría durado alrededor de cien o doscientos años, entre los siglos XII y XIII. Fuentes del siglo XVI que hicieron correlaciones de los antiguos calendarios con los occidentales sitúan la fundación de la capital mexica en 1325 —2 casa en la cuenta calendárica mexica— o en 1345, cuando en medio de un islote del Lago de Texcoco encontraron en efecto, al águila devorando a la serpiente sobre un nopal.[22][23][24]

Sin embargo, a pesar de que los mexicas contaban con elementos de representación gráfica y métodos para el registro de sus acontecimientos; los vestigios arqueológicos más antiguos que hacen referencia o ilustran su «mito fundacional» son de inicios del siglo XVI, antes de la llegada de los españoles y casi dos siglos después del suceso histórico. Diversas investigaciones creen que el relato es parte de un constructo identitario y legitimador que se creó durante el gobierno del tlatoani Itzcóatl (1427 a 1440), para afirmar una especie de apoyo divino a su supremacía sobre los demás habitantes del valle de México. Eso fue luego de que lograran imponerse a los tepanecas del Altépetl de Azcapotzalco. Luego de eso, Itzcóatl mandó hacer una quema general de libros para poder reescribir la historia al gusto de los mexicas, sin que hubiera fuentes anteriores y contrarias.[25][1]

La escultura de un águila devorando un corazón, presente en el templo de Tlahuizcalpantecuhtli en Tula, Hidalgo; y el monolito denominado «Piedra del Escudo Nacional», escultura que representa un Teocalli o «Templo de la Guerra Sagrada», que está tallado con gran cuidado y se exhibe en el Museo Nacional de Antropología, en la Ciudad de México, son las más antiguas representaciones del mito fundacional tenochca.[5]

No obstante, en la primera escultura el ave devora o sostiene en el pico un corazón y no una serpiente, mientras que en la otra solo está cerca del pico el glifo de la guerra teoatl tlachinolli, que para algunos parece una serpiente, aunque no lo es; el glifo de la guerra es la unión de los glifos del agua y el fuego, este último es la imagen de un campo ardiendo en llamas, similar a las escamas de una serpiente; en tanto el glifo del agua esta acompañado de caracoles, con apariencia similar al cascabel de una víbora, de ahí la posible confusión. Además, la «Piedra del Escudo Nacional» se fecha entre 1507 y 1508, muy posterior a la fundación de México-Tenochtitlan, y por eso ninguna de las dos sería una representación del águila devorando una serpiente.[26][27]

Época colonial

Representaciones y arraigo

Después de concretarse la caída del Imperio Mexica, diversos exploradores se dieron a la tarea de recopilar o registrar en códices la información general que los mexicas habían construido sobre su cultura. El mito fundacional fue uno de ellos, distintos autores, guiados tanto por investigaciones, como por entrevistas a pobladores y miembros de las elites locales, ilustraron múltiples interpretaciones del símbolo del águila posada sobre el nopal.[27][28]

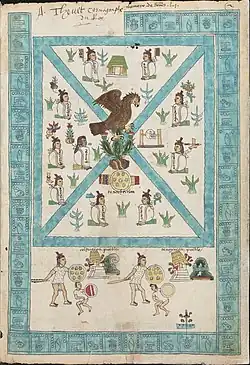

El Códice Mendoza, es el más antiguo y data de la década de 1540, en este se representa el águila parada sobre un nopal, un símbolo de tierra y un escudo guerrero, pero en este caso no sostiene ningún tipo de objeto en el pico o la garra, no obstante si confirma el nombre del líder que encabezaba a los mexicas al momento de la fundación, Ténoch.

El Códice Duran, si bien está datado al menos a partir de la década de 1550, su publicación ocurrió a penas a finales del siglo XIX; asumiendo su fecha de elaboración, es el registro gráfico más antiguo que se tiene, de un símbolo de la fundación tenochca donde el águila devora a una serpiente. No obstante, una segunda ilustración en este códice fechada en 1581, que al parecer es una reedición del original, tiene al águila devorando otra criatura, cuyo aspecto parece ser el de un ave, pero definitivamente, no una serpiente.

El Códice Aubin de 1576, es el segundo en manifestar el mito mexica con el águila devorando a la serpiente; dada la voluminosidad del archivo en este caso, es probable que las fuentes hayan sido muy amplias, dotando de mucho respaldo al documento. No obstante, para entonces, eran pocos los sobrevivientes originarios de Tenochtitlan, que pudieran dar cuenta testimonial, como si la tenía el códice Mendoza.

Finalmente, los códices Ramírez y Tovar, ambos de finales del siglo XVI, coinciden en la representación con un ave sometida por el águila; con la diferencia de que en el primero la sostiene, y en el segundo si la devora. El común denominador de todos los códices, es el respaldo del resto de elementos, el nopal con las tunas, el águila de perfil y los glifos del agua e islote están presente en todos ellos.

En el caso de los registros bibliográficos y por ende los archivos escritos, las narraciones discrepan sobre la historia originaria de Tenochtitlan, y en pocas ocasiones, y no de manera profunda, abordan la interpretación gráfica del símbolo de la fundación. Para la historiografía moderna, esto podría deberse al proceso de aculturación para desplazar los elementos de la cosmovisión mexica, en favor de la cristiana. Es por ello que se considera, que fue en este periodo que se construyó el imaginario popular, la narrativa oficial y la iconografía moderna de la leyenda náhuatl; en gran medida por una reinterpretación cristiana de la insignia, en la que un águila real (símbolo del bien) devora a una serpiente (símbolo del mal), pero con un doble significado, pues sería la derrota de una deidad nativa, Quetzalcóatl, representada por dicho reptil.[27][12]

Las crónicas de fray Bernardino de Sahagún, Juan de Torquemada, Cristóbal del Castillo, Hernando de Alvarado Tezozómoc, Diego Durán y de otros, no hacen mucho por afirmar que el mito fundador sea anterior a Izcóatl, ya que todas ellas son posteriores a 1519, como ocurre con la Crónica Mexicana de Hernando de Alvarado Tezozómoc que dice:

… persuadidos del demonio Huizilopochtli, llegaron a la bella ciudad, que es ahora Mexico Tenochtitlan, porque el día que llegaron en esta laguna mexicana en medio de ella estaba y tenía un sitio de tierra y en él una peña y encima de ella un gran tunal; y en la hora que llegaron con sus balsas de caño y carrizo hallaron en el sitio la bella piedra y tunal y al pie de él un hormiguero, y hasta encima del tunal una águila comiendo y despedazando una culebra; …(Sic)

Por otro lado esta Fray Diego Durán quien hace referencia a dos versiones del mito, uno donde presenta al águila devorando una serpiente y en otra la menciona devorando pájaros de plumas preciosas, otros cronistas incluso solo mencionan al águila parada sobre el nopal sin mencionar que sostuviera o devorara algo, como ocurre con Cristóbal del Castillo quien dice que:[25]

“yo os iré guiando a donde vayais, iré mostrándome como águila, os iré llamando hacia donde iréis (…) y cuando haya llegado a donde ya me parezca bueno, donde os asentaréis, allá me posaré, allá me veréis, ya no volaré”.(Sic)

En esta etapa se construyó el posterior uso de la imagen del mito fundacional de Tenochtitlan, como escudo nacional, pues el desarrollo de esto se encuentra relacionado con los acontecimientos que siguieron a la conquista. Por un lado el profundo arraigo de la imagen entre los pueblos del Valle de México, y por otro las acciones con las que los conquistadores pretendieron forjar un lazo identitario, entre el derrotado Imperio Mexica y el nuevo orden colonial; entre sus medidas estuvieron conservar la antigua ciudad como capital de la colonia, seguir llamando a esta como «México», y permitir la inclusión iconográfica de la leyenda del águila devorando a la serpiente, de manera generalizada, entre la población.

Durante los trescientos años de la época colonial continuó siendo utilizado en sellos, portadas de libros, pinturas, ornamentación en fachadas de conventos y edificios de la administración virreinal. De la misma forma que como ocurrió con el topónimo de la ciudad, el uso del emblema se trasladó al resto del virreinato como un signo de identidad, primero de los antiguos pueblos originarios y después de la sociedad criolla novohispana.[1][5]

Entre las fuentes más tempranas, destaca el «Repertorio de los tiempos» del alemán Heinrich Martin de 1606, siendo la primera fuente impresa que describe al águila y la serpiente. En el pasaje sobre la fundación de México, Martin sigue casi textualmente la «Historia natural y moral de las Indias» del jesuita Joseph de Acosta, publicada en Sevilla en 1590, cambiando solo al pájaro por una serpiente. Y de manera concordante, Martin incluye en su «Repertorio» no un águila con una serpiente, pero sí una garza con una serpiente, enlazando una tradición tipográfica e iconográfica euroasiática más amplia de garzas y águilas con serpientes. Es probable que Heinrich Martin haya tomado la decisión de cambiar al pájaro por la serpiente, porque tuvo las pinturas del Códice Durán. Esta fue una obra trascendente, pues fue citada en variadas ocasiones en el siglo XVII para interpretar las representaciones que se hacían del símbolo mexica a manera de escudo.[27]

-

_p561.jpg) Segunda versión del Códice Durán.

Segunda versión del Códice Durán. -

-

-

Emblemas virreinales

A pesar de lo mencionado anteriormente, en relación con la permisividad de los españoles para que los pueblos del Valle de México continuaran usando el símbolo del águila en el nopal, esto no fue así a la hora de solicitar emblemas que distinguieran a la nueva posesión de la Monarquía Hispánica. El 4 de julio de 1523, mediante un edicto real, el emperador Carlos V otorgó un blasón a la Ciudad de México que se apegaba a las convenciones y estilos de la heráldica europea, que para entonces estaba ampliamente desarrollada; el símbolo de la capital colonial debía ejemplificar la preponderancia de los conquistadores, por ello el escudo solo contenía ligeras referencias al pasado mexica. La insignia consistía en un escudo azul, en señal de la cuenca lacustre del Valle de México; un castillo dorado en medio y tres puentes de piedra de cantería, dirigidos hacia él pero sin tocarlo; en cada puente lateral se encuentra un león rampante, de manera que tengan los pies en el puente y los brazos en el castillo; el conjunto se halla dentro de un marco dorado, dentro del cual hay diez pencas de nopal; y como timbre el escudo tenía la corona hispánica.[5]

Sin embargo, el emblema real no fue recibido con mucha simpatía por autoridades y habitantes, los primeros creían que no representaba con exactitud la hazaña de Cortés al derribar el Imperio Mexica, en tanto los segundos, incluidos algunos peninsulares, preferían el icono de la leyenda tenochca. Sin desafiar la disposición del monarca español, en 1529 se diseñó un emblema secundario que serviría a nivel interno para la documentación y protocolo del Ayuntamiento de México. La insignia secundaria retiraba la corona, cambiaba la forma del marco con las pencas por un ovalo; y la innovación más significativa era incluir por primera vez en un escudo oficial el símbolo del mito fundacional de Tenochtitlan, el águila parada sobre un nopal dentro de un islote que brota de un lago, servía como timbre del castillo de cantería.[5]

En 1534 la Nueva España tuvo su primer sistema de división política, siendo los reinos la subdivisión de primer nivel, el territorio del Imperio Mexica recibió el nombre de Reino de México, y su emblema consistía en un escudo coronado que contenía la interpretación básica del mito fundacional mexica. Estas dos representaciones, que son aún más antiguas que el Códice Mendoza, podrían haberse basado en las descripciones orales y los iconos conservados en las aún persistente ruinas mexicas.[5][29]

El emblema mexica fue ganando popularidad y practicidad en su uso, en 1535 fue incluido en las primeras fachadas del Convento de San Francisco; poco después de la gran inundación de 1629 fue construida en la Plaza Mayor, una fuente con la escultura del águila parada sobre un nopal, en 1642 se ordenó su retiro, pero la presión popular lo sostuvo ahí, por lo menos hasta las remodelaciones de finales del siglo XVIII (actualmente se encuentra en la Plaza Juan José Baz de la misma ciudad, aunque es probable que sea una réplica, pues la original no devoraba una serpiente). En 1653 al ser nombrado virrey de la Nueva España, Francisco Fernández de la Cueva y Enríquez de Cabrera lo usó como uno de los cuarteles de su escudo de armas.

En el siglo XVIII los reyes Luis I y Fernando VI ordenaron la acuñación de monedas con el emblema; en la misma centuria la Casa de Moneda lo colocó en su fachada, en tanto la Academia de San Carlos lo usó para sus medallas conmemorativas; varios templos la colocaron entre sus ornamentaciones, destacando el caso de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, que bajo el proyecto de conclusión de Manuel Tolsá, incluyó la figura labrada por Luis Rodríguez Alconedo, en el remate de la portada central de la fachada principal; de igual forma el gobierno virreinal ponía una representación similar del águila y la serpiente en documentos oficiales como el caso de La Gaceta de México entre 1722 y 1821,[5][30] de igual forma era usada en obras privadas como el ex libris del Convento Grande de San Francisco, la carátula de una de las primeras ediciones de la Compendiosa Narración de México del autor Juan de Viera, así como en numerosos grabados de José de Nava (1755), Emmanuel Villavivencio (1770 y 1782), José María Montes de Oca (1802), todos ellos grabadores de los siglos XVII y XVIII.[31][32][25]

En cuanto a la arquitectura se usaba también como distinción, por ejemplo en el medallón del frente de la Academia de San Carlos, y que data de 1784, una forma más simple se puede ver en las águilas de la fachada del antiguo edificio de la Aduana, y en los remates de las dos portadas del Templo de Jesús María, estos últimos del siglo XVIII.[25]

-

.svg.png) Escudo de armas de la Ciudad de México, otorgado por Carlos V; las únicas reminiscencias al pasado mexica en ella son el lago y las pencas.

Escudo de armas de la Ciudad de México, otorgado por Carlos V; las únicas reminiscencias al pasado mexica en ella son el lago y las pencas. -

.svg.png) Escudo usado por el Ayuntamiento de México entre 1529 y 1929.

Escudo usado por el Ayuntamiento de México entre 1529 y 1929. -

Escudo del Reino de México, una de las partes integrantes de la Nueva España (1534).

Escudo del Reino de México, una de las partes integrantes de la Nueva España (1534).

Guerra de Independencia

Más allá del simbolismo que imprimió el uso de enseñas como el «Estandarte de Hidalgo» y las «Banderas gemelas de Allende», estas no tuvieron sus equivalentes como insignias o sellos distintintivos, aunque la segunda si tenía en su reverso un escudo, que incluía al águila sobre el nopal, este símbolo pertenecía al regimiento del que era parte Allende poco antes de iniciar la lucha independentista; no obstante dado su limitado tiempo de uso nunca se volvió un símbolo del movimiento insurgente.[1]

Posteriormente y habiendo caído la responsabilidad de la dirigencia del movimiento insurgente en Ignacio López Rayón, este organizó el considerado primer gobierno del México independiente, la llamada Suprema Junta Nacional Americana o Suprema Junta Gubernativa de América, gobierno que formalmente dio a conocer el primer escudo y sello oficial del nuevo país; en forma efectiva solo gobernó las zonas controladas por los insurgentes y entre los años 1811 a 1813.

Ese primer escudo se distingue por ser muy parecido al que se usaba popularmente en la Ciudad de México, formado por un puente de arcos romanos, normalmente tres, sobre el cual se alza un nopal con frutos, en el cual se posa un águila con las alas extendidas y la cual está coronada, a su alrededor se encuentran diferentes armas y banderas que se suponen son trofeos de guerra, en esa primera representación nunca sostiene el águila en el pico una serpiente. El escudo fue ampliamente usado por los insurgentes, en la bandera de José María Morelos y en los sellos propios de Ignacio López Rayón y José Sixto Verduzco.[33]

Luego entre a 1813 y 1815 se organizó el Congreso de Anáhuac que sí tenía la forma de un gobierno propio, y dio el paso para la creación formal de los primeros símbolos patrios, con tres diferentes banderas, y un gran sello y escudo de la nación, este último promulgado por el general José María Morelos en un decreto del 3 de julio de 1815, donde además ya se nombra a la nación como «México» sin agregarle los otros nombres con que hasta entonces se le nombraba, América Septentrional, América Mexicana o América. Ese primer decreto decía:[34][35][33]

Que el Supremo Congreso Mexicano, queriendo conformarse en un todo con las costumbres que el derecho de gentes ha introducido en los gobiernos soberanos, y hallándose en el caso de reformar el antiguo escudo de armas a fin de que este último le sirva de distintivo, así para reconocer su pabellón como para autorizar sus providencias, diplomas y toda clase de instrumentos propios de sus altas y soberanas funciones, ha decretado:"Que aunque sean firmes y valederos los despachos dados anteriormente con el primer sello que se decía de la Suprema Junta, pero que de aquí en adelante se reconocen por arenas y gran sello de la República Mexicana, las siguientes:

"En un escudo de campo de plata se colocará una Águila en pie con una culebra en el pico y descansando sobre un nopal cargado de fruto, cuyo tronco está fijado en el centro de una laguna. Adornaran el escudo trofeos de guerra, y se colocará en la parte superior del mismo una corona cívica de laurel por cuyo centro atravesara una cinta con esta inscripción: Independencia Mexicana, año de mil ochocientos diez. Estas armas formaran el Gran Sello de la Nación, con el cual se autorizaran los decretos en que se sancionen las leyes, los poderes de los plenipotenciarios y demás ministros diplomáticos, los despachos de toda clase de empleados, los que expidiere el Supremo Tribunal de Justicia, y los pasaportes para naciones extranjeras, sin que ningún jefe ni magistrado subalterno pueda usarlo.(Sic)[35]

Este sello tuvo solo una vida limitada a la del Congreso de Anáhuac tras lo cual dejó de usarse, aunque al parecer nunca se olvidó, por ejemplo el general Vicente Guerrero uso un resello para las monedas que claramente recuerda un escudo nacional, incluso con la corona de encina y laurel, otros insurgentes usaron resellos similares.[33]

-

Sello y escudo oficial de la Suprema Junta Nacional Americana en 1811.

Sello y escudo oficial de la Suprema Junta Nacional Americana en 1811. -

1.er sello y escudo oficial del Congreso de Anáhuac en 1813.

1.er sello y escudo oficial del Congreso de Anáhuac en 1813. -

2.º sello y escudo oficial del Supremo Gobierno Mexicano por el decreto del 14 de julio de 1815.

2.º sello y escudo oficial del Supremo Gobierno Mexicano por el decreto del 14 de julio de 1815. -

.png)

Primer Imperio

La bandera Trigarante usada por los ejércitos de Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero, luego de la firma del Plan de Iguala (24 de febrero de 1821), no contenía como tal un escudo o emblema, sino una corona hispánica dentro de un ovalo blanco, enmarcada por las palabras definidas como «las tres garantías»; tampoco tuvo escudo, la segunda versión de esta bandera.

A principios de octubre de 1821, la Junta Provisional Gubernativa nombró en comisión a Manuel Sota Riva, Francisco Manuel Sánchez de Tagle, Pedro José Romero de Terreros para encargarse del diseño de las insignias imperiales. Esta comisión escuchó diversas propuestas, siendo la del propio Iturbide la que mayor aceptación logró: para el caso de la bandera era colocar las franjas diagonales del blasón trigarante en posición vertical, todas del mismo tamaño; reubicar los colores en orden verde, blanco y rojo. Para el escudo era colocar en la franja blanca el símbolo del mito fundacional de Tenochtitlan, que había adquirido un alto grado de popularidad y representatividad en los 300 años de dominio colonial. El diseño estaba inspirado en varias de las interpretaciones surgidas en el periodo virreinal, por lo que no se ajustaba del todo a las representaciones más antiguas, era sencillamente un águila coronada con las alas abiertas, posada sobre un nopal en un islote surgido de un lago. El 7 de enero de 1822 se emitió el decreto definitivo de las «características del Escudo y Sello nacional», además de las características de la primera bandera que serviría en el Primer Imperio Mexicano.[1]

El 2 de noviembre de 1821 la Junta Provisional Gubernativa emitió la ordenanza número 254 titulada «Se designa el escudo de armas del Imperio, y los colores de su pabellón», que declaraba:[36][33]

Orden. Se designa el escudo de armas del imperio, y los colores de su pabellón.Noviembre 2 de 1821.

Enterada la soberana junta provisional gubernativa de este imperio, de lo expuesto V. E. de orden de la regencia con fechas 6 y 16 del inmediato Octubre, manifestando la necesidad de determinar el escudo de armas imperiales, y los sellos que deben servir para la autenticidad de ciertos papeles, y las que hay también de fijar el pabellón nacional, ha resuelto lo primero: que las armas del imperio para todas las clases de sellos, sea solamente el nopal nacido de una peña que sale de la laguna, y sobre él parada, en el pie izquierdo, una águila con corona imperial.

Lo segundo: que el pabellón nacional y banderas del ejército deberán ser tricolores, adoptándose los colores verde, blanco y encarnado en fajas verticales, y dibujándose en la blanca un águila coronada; todo en la forma que presenta el adjunto diseño.

Noviembre 2 de 1821.(Sic)[37]

El 7 de enero de 1822 se emitió el decreto definitivo de las «características del Escudo y Sello nacional», además de las características de la primera bandera que serviría en el Primer Imperio Mexicano[33]

Decreto. Escudo de armas del imperio y sellos que deben servir.Enero 7 de 1822

Habiendo tomado en consideración la soberana junta provisional gubernativa del imperio, la necesidad que hay de determinar el escudo de las armas imperiales, y los sellos que deben servir para la autenticidad de ciertos papeles, como asimismo la de fijar el pabellón nacional, ha tenido a bien decretar y decreta: lo primero, que las armas del imperio, para toda clase de sellos sea solamente el nopal nacido de una peña que sale de la laguna, y sobre él parada en el pie izquierdo, una águila con corona imperial: lo segundo, que el pabellón nacional y banderas del ejército deberán ser tricolores, adoptándose perpetuamente los colores verde, blanco y encarnado en fajas verticales, y dibujándose en la blanca una águila coronada, todo en la forma que presenta el diseño.[38]

Ese primer diseño del escudo se distingue sobre todo por ser un águila muy delgada, con alas situadas hacia atrás del cuerpo como si acabara de posarse y que jamás sostiene una serpiente, ni está coronada por ramas de laurel u olivo.[33]

A la par del escudo nacional que aparecía en la bandera, se creó un sello oficial para los documentos, decretos y emblemas a usar por el Congreso Constituyente, la Regencia y los ministerios. La Junta Provisional, antes de cesar en su encargo en febrero de 1822, dispuso establecer como sello oficial un escudo similar al usado por el Congreso de Anáhuac. Un águila coronada parada sobre un nopal, surgido de un islote en las aguas de una laguna; el mito tenochca está enmarcado por un ovalo dorado, y flanqueando a este, ocho astas banderas con los colores patrios, junto a diversas armas y elementos de guerra como botín.

Finalmente, una vez fue proclamado Agustín de Iturbide como Emperador de México, el Congreso le otorgó un blasón para uso de la investidura monárquica. Esta insignia ha sido atribuida erróneamente como escudo nacional, sin embargo era solo el escudo de armas del monarca.[39][40]

Su descripción era la siguiente: En campo de azur agua y cielo, el águila aparece coronada, terciada hacia la derecha, con las alas extendidas y bajas, con la cola baja y junta, y erguida con la pata izquierda sobre un nopal que nace en una roca, que a su vez emerge de las aguas. La imagen está rematada por una corona con penacho de plumas –como en las alegorías de la patria de la época virreinal– y del fondo surgen otras insignias indígenas y católicas; en los flancos lleva ramas de olivo y laurel y lo circunda, de la parte media hacia abajo, el gran collar con la insignia de la Orden de Guadalupe, fundada por el mismo Iturbide. Todo el conjunto está rodeado por un gran telón de terciopelo carmesí y armiño, a la manera de un dosel real, sostenido por una gran corona. En una banda tricolor que atraviesa la pintura a manera de cartela se lee: «Religión, Independencia y Unión», las tres garantías que permitieron la consumación de la guerra de Independencia.[1][6][41]

-

.svg.png) Escudo oficial del Primer Imperio, de acuerdo a los decretos del 2 de noviembre de 1821 y 7 de enero de 1822.

Escudo oficial del Primer Imperio, de acuerdo a los decretos del 2 de noviembre de 1821 y 7 de enero de 1822. -

Sello oficial de los órganos de gobierno del Imperio (Congreso, regencia y ministerios).

Sello oficial de los órganos de gobierno del Imperio (Congreso, regencia y ministerios). -

.svg.png) Escudo de armas del Emperador, erróneamente atribuido como escudo nacional.

Escudo de armas del Emperador, erróneamente atribuido como escudo nacional.

Repúblicas federales y centralista

El 10 de abril de 1823, en virtud de ya estar establecida la república, el secretario del interior José Ignacio García, solicitó al Congreso Constituyente modificar los símbolos nacionales por no ser acordes al sistema republicano; se formó una comisión integrada por Fray Servando Teresa de Mier, Juan Orbegozo y Manuel Montes y Arguelles; aunque los órganos republicanos que sustituyeron a los monárquicos, tenían la convicción de eliminar todo registro de la existencia del Imperio, en el caso de la bandera y el escudo, se encontraron con la enorme popularidad de la enseña y la urgencia de elaborar un sello oficial que no variara de manera absoluta. Sin embargo de forma inicial, la comisión había propuesto reinstalar la bandera del Congreso de Anáhuac; sin embargo, diputados cercanos a Iturbide, convencieron al pleno legislativo del simbolismo en los colores de las «Tres Garantías», que daban cuenta de la importancia de la consumación de la independencia, en detrimento de la enseña del gobierno insurgente de José María Morelos, que había caído en su misión independentista.[1][6][5]

Por ello la determinación del congreso fue realizar ligeros ajustes únicamente al escudo, preservando el diseño básico de la bandera con las franjas y colores del modelo ideado por Iturbide. El nuevo esbozo del escudo, elaborado por el grabador José Mariano Torreblanca, suprimía la corona de la cabeza del águila, pero agregaba una culebra, un ramo de encino y otro de laurel, como signo de la república y cuya tradición aún se conserva en la bandera actual, esta insignia fue oficializada por decreto del Congreso Constituyente el 14 de abril de 1823.[42] el cual decía:

Decreto.Escudo de armas y pabellón nacional.Abril 14 de 1823

El soberano congreso constituyente mexicano, a consecuencia de la consulta de gobierno, de 9 de corriente, sobre si ha de variarse o no el escudo de armas y pabellón nacional, se ha servido decretar.

1º.- Que el escudo sea al águila mexica, parada en el pie izquierdo, sobre un nopal que nazca de una peña entre las aguas de la laguna, y agarrando con el derecho una culebra en actitud de despedazarla con el pico; y que orlen este blasón dos ramas, la una de laurel, y la otra de encina, conforme el diseño que usaba el gobierno de los primeros defensores de la independencia.

2º.- Que en cuanto al pabellón nacional, se esté al adoptado hasta aquí, con la única diferencia de colocar el águila sin corona, lo mismo que deberá hacerse en el escudo.(Sic)[42]

Como puede leerse las diferencias entre ambos escudos son simples, al segundo le faltara la corona y se le agregara la corona de olivo y laurel, mismo que se relacionaban con el régimen político de la República. Este escudo nunca fue suprimido o cambiado en forma oficial por los gobiernos republicanos de México, tanto federalistas como centralistas entre 1823 y 1880, aunque en la práctica existieron multitud de diseños, entre los cuales el más popular era solo formado por el águila y la serpiente sin nopal o corona de laurel y olivo, ejemplo de eso se puede ver en el escudo de la bandera del Batallón de San Blas, por otro lado durante la revolución de Ayutla y la guerra de Reforma los grupos liberales mostraban al águila mirando hacia el color verde, a la izquierda del observador, para diferenciarse de los grupos conservadores, en cuyos escudos las águilas miraban al rojo o a la derecha.[33][39]

-

Escudo de armas republicano según el decreto del 14 de abril de 1823 (1823-1879)

Escudo de armas republicano según el decreto del 14 de abril de 1823 (1823-1879) -

Versión del escudo con el águila mirando a la derecha; su uso es atribuido a los conservadores y la República Centralista (1835-1846)

Versión del escudo con el águila mirando a la derecha; su uso es atribuido a los conservadores y la República Centralista (1835-1846)

Segundo Imperio mexicano

Luego de la caída de la Ciudad de México en el contexto de la invasión francesa, la Regencia del Imperio Mexicano, el grupo conservador que restableció la monarquía, modificó mediante un decreto el 20 de septiembre de 1863, el escudo nacional, sin embargo tanto la bandera como el emblema dentro de ella permanecieron tal como fueron usados por el gobierno conservador durante la guerra de Reforma. El emblema usado era, con ligeras modificaciones como la inclusión de la serpiente, el mismo otorgado en 1822 por el Congreso a la familia Iturbide como investidura imperial. A diferencia de entonces, y por un breve tiempo, aquí sí se constituía como blasón nacional.[6][1][33][43]

…LA REGENCIA DEL IMPERIO MEXICANO, en vista del dictamen del Sub-secretario de Estado de Negocios Extranjeros, decreta:Artículo único. En lo sucesivo, el escudo de armas del Imperio será según la siguiente descripción: En el centro de un manto imperial, recogido en sus extremos, formando pabellón, con un lazo tricolor, verde, blanco y encarnado, con el lema RELIGIÓN, INDEPENDENCIA Y UNIÓN, rematando la parte superior de aquel con una corona de la misma clase, estará la Águila Mexicana dentro de un escudo realzado, en la actitud de siempre, es decir, de pie sobre el nopal, y la culebra asida con el pico y una garra: en la cabeza tendrá la corona imperial.

En lo alto del escudo habrá el penacho de siete plumas, de los antiguos Monarcas Aztecas: a los lados de éste se verán a la derecha, en una maza, la mano de la Justicia, y a la izquierda el Cetro Imperial. A la mitad de los costados del escudo se representarán, en uno, la macana, y en el otro el carcax. Estos cuatro emblemas aparecerán como si estuvieran colocados detrás del escudo, viéndose solo la parte principal de ellos.

Del carcax y la macana penderá el collar de la Gran Cruz de la Orden Imperial de Guadalupe, sirviendo éste de término a todo el blasón de armas, en unión de los ramos de laurel y de encina, que siempre han tenido las de la Nación.

Este escudo, cuyo diseño se circulará con el presente decreto, simboliza la antigua Monarquía Mexicana; la Soberanía Nacional adquirida por la Independencia en 1821, y la erección del Imperio Sancionada últimamente.

El Sub-secretario de Estado y Negocios Extranjeros queda encargado del cumplimiento de este decreto.

Dado en el Palacio Imperial de México, a 20 de septiembre de 1863.-Juan N. Almonte.-José Mariano de Salas.-Juan B.Ormaechea. (Sic)[33]

Un modelo de este escudo se encuentra en el Museo de Historia Mexicana en la ciudad de Monterrey, por alguna razón este escudo se ha vinculado al Primer Imperio Mexicano el cual no lo uso como emblema, a diferencia de la Casa Imperial de Agustín de Iturbide quien lo adoptó como propio.[33]

Establecido el emperador Maximiliano I, se emitieron dos decretos, el primero del 18 de junio de 1864 para estandarizar las escudos de armas imperiales, y un nuevo decreto el 1 de noviembre de 1865 para modificar el escudo, que en esta ocasión sí haría parte de la bandera, ésta guardó las dimensiones, colores y distribución de la tradicional bandera mexicana; por lo que el cambio radical vino en el escudo, cuando la composición básica de este (águila, serpiente, nopal, islote y lago) fue enmarcado con los signos heráldicos de la Dinastía Habsburgo. Sin embargo, la limitada área de dominio del Segundo Imperio Mexicano y la poca difusión de estos emblemas evitó su uso generalizado, por lo que esta versión del escudo fue solo oficial en aquellos territorios con control efectivo del imperio.[6][1][43] El primer decreto decía:[33]

”MAXIMILIANO, Emperador de México:HEMOS Decretado y decretamos lo siguiente:

Art. 1º. El Escudo de armas del Imperio es el que señala el modelo número 1.

Art. 2º. Las banderas del Estado son las que se designan en el modelo número 2.

Art. 3º. En consecuencia, quedan derogadas todas las disposiciones anteriores que existen sobre esta materia.

Este decreto se depositara en los Archivos del Imperio, publicándose en la forma debida para su puntual cumplimiento.

Dado en el palacio de México, a 18 de junio de 1864.-MAXIMILIANO…(Sic)[33]

Este decreto como se dijo antes, no debió tener mucha difusión por eso el 1 de noviembre de 1865 se promulgó un nuevo decreto donde se describía el escudo oficial. Este decía:[33]

”MAXIMILIANO, EMPERADOR DE MÉXICO:Visto lo determinado en el Art. 78 del Estatuto.[44]

DECRETAMOS

El Escudo de armas del Imperio es de forma oval y campo azul: lleva en el centro el águila del Anáhuac, de perfil pasante, sostenida por un nopal, soportado por una roca inundada de agua, y desgarrando la serpiente: la bordura es de oro, cargada de los ramos de encina y laurel, timbrado con la corona imperial: por soportes tiene los dos Grifos de las armas de Nuestros mayores, mitad, la parte superior negra y la inferior de oro; y por detrás en sotuer el cetro y la espada: está rodeada del collar de la Orden del Águila Mexicana, y por divisa: “Equidad en la Justicia”. Todo conforme al modelo que se acompaña, señalado con el número 1.

Los colores del pabellón nacional son: el verde, el blanco y rojo, colocados paralelamente a la asta en el mismo orden en que se enumeran y en iguales dimensiones cada uno.

Los adornos del Imperial son, el Escudo de armas sobre el color blanco, y cuatro águilas sobre el nopal, coronadas, en los cuatro ángulos del pabellón.

El de guerra no tiene más adorno que el águila coronada sobre el nopal en el centro del color blanco.

Para que la forma sea regular y una sola, se cuidará dar a los pabellones a lo largo dobles dimensiones que a lo ancho; a las banderas de los cuerpos iguales dimensiones a lo largo que a lo ancho, y que el gallardete sea veinte veces más largo que ancho en su nacimiento, como se pone a la vista por medio de los diseños adjuntos a este decreto, en la estampa marcada como número 2.

Nuestro Ministro de Estado queda encargado de la ejecución de este decreto.

Dado en México, a 1o. de noviembre de 1865.-MAXIMILIANO…(Sic)[33]

-

.svg.png) Escudo de armas implantado por la Regencia en 1863; retoma con ligeras modificaciones el blasón personal de Iturbide de 1822.

Escudo de armas implantado por la Regencia en 1863; retoma con ligeras modificaciones el blasón personal de Iturbide de 1822. -

Escudo y sello del Imperio de 1864 a 1867, oficializado por decreto del 1 de noviembre de 1865 por Maximiliano.

Escudo y sello del Imperio de 1864 a 1867, oficializado por decreto del 1 de noviembre de 1865 por Maximiliano. -

Escudo de Guerra del Segundo Imperio Mexicano.

Escudo de Guerra del Segundo Imperio Mexicano.

República restaurada

Durante la resistencia republicana contra la invasión francesa y el imperio, y sin llegar entonces a ser oficial, se empleó una bandera cuyo escudo modificaba la tradicional posición adosada e invertida (afrancesada) de las alas del águila, por una postura de alas plenamente extendidas; esta versión denominada «águila juarista o republicana», tenía como simbolismo práctico, distinguirse del águila imperial, siendo alegoría de la libertad del pueblo. El escudo fue retomado, aunque nunca oficializado, luego de la restauración republicana en 1867 y se usó de manera habitual hasta 1880.[1][45]

-

Escudo de la República Restaurada (1867-1880), popularmente conocida como «águila juarista».

Escudo de la República Restaurada (1867-1880), popularmente conocida como «águila juarista».

Porfiriato

Como se dijo antes el escudo fue muy variado, respetándose muy poco el diseño original, entre 1846 y 1880 los gobiernos federalistas y grupos liberales tendieron a usar diseños inspirados en águilas imperiales francesas, las cuales fluctuaron entre posturas laterales y frontales del águila, siendo la última la más usual, en esa misma época fue común que le pusieran las inscripciones “República Mexicana” y en menor grado “Estados Unidos Mexicanos”, además de eso, en algunas representaciones alegóricas para documentos, pinturas u ornamentaciones, se le agregaba banderas, armas, el gorro frigio, soles, rayos solares, entre otros elementos.[33]

Entre 1823 y 1880, oficialmente siguió en uso el escudo definida en el decreto del 14 de abril de 1823, pero en una infinita multitud de variaciones tanto del escudo como de tonalidades en los colores y dimensiones de su enseña; por eso, luego de salir triunfante del Plan de Tuxtepec, el entonces presidente Porfirio Díaz se dio a la tarea de normalizar el caótico uso del escudo, emitiendo un decreto que en buena medida reguló el uso y el modelo de este.

Por eso el entonces secretario de Instrucción Pública Carlos Diez Gutiérrez hizo saber por medio de una circular que estaba en vigor el decreto del 14 de abril de 1823, y que debía usarse ese escudo como el oficial, esta circular del 30 de diciembre de 1880 fue un poco ambigua, ya que no existía un modelo conocido del original, por lo cual se dio la encomienda al artista Tomás de la Peña el diseño de un modelo de escudo, su esbozo no se apartó mucho del modelo general afrancesando que se venía usando desde 1823, ese diseño se utilizó con algunas variaciones hasta 1916.

En 1898 se dio a conocer otro diseño que no se apartaba mucho del anterior, se dice que incluso era un poco más germánico que afrancesado, el diseño fue obra de Juan de Dios Fernández y al usarse cerca de las festividades del Centenario de la Independencia Mexicana se le conoció popularmente como el «Águila del Centenario».[46][43]

-

Escudo Nacional Mexicano usado entre 1880 y 1909, diseñado por Tomás de la Peña.

Escudo Nacional Mexicano usado entre 1880 y 1909, diseñado por Tomás de la Peña. -

.svg.png) Escudo Nacional Mexicano usado entre 1909 y 1916, diseñado por Juan de Dios Fernández, llamado el «Águila del Centenario».

Escudo Nacional Mexicano usado entre 1909 y 1916, diseñado por Juan de Dios Fernández, llamado el «Águila del Centenario».

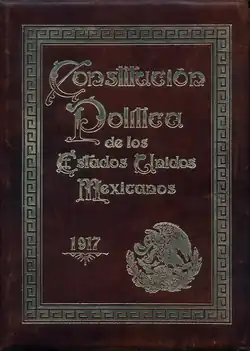

Escudo carrancista

Luego de que en 1914 mediante el Plan de Guadalupe, Venustiano Carranza desconociera el gobierno de Victoriano Huerta, formó el llamado Ejército Constitucionalista; el cual de principio siguió usando banderas de la época porfirista, mismas que usaba el Ejército Federal que era leal a Huerta. Tratando de distinguir a sus fuerzas se dio a la tarea de crear un nuevo escudo el cual fue oficializado hasta el 20 de septiembre de 1916, por medio de un decreto, este edicto solo modificó el escudo, mientras la bandera no recibía ninguna modificación o definición de su forma, aunque ya se usaba más alargada que cuadrada; además de esto como nunca se depositó el llamado «Escudo Modelo», no se definió la forma oficial de la bandera y se usaron al menos dos escudos de manera formal.

No obstante, este suceso resultó significativo, pues se trató de la primera modificación profunda o radical al diseño original de Iturbide de 1821, ya que desde entonces el águila, coronada o no, envuelta en signos heráldicos, con o sin serpiente, siempre se había mostrado en la misma posición, con el cuerpo de frente; en esta ocasión el proyecto corrió a cargo de Antonio Gómez Rodríguez, quien pintó al ave con las alas abiertas y levantadas, la cola baja y extendida, parada con la pata izquierda sobre un nopal, mientras que con la otra garra sujeta una serpiente de cascabel en actitud de despedazarla con el pico, rodeada por lo bajo de ramas de encina y laurel entrelazadas por una cinta, y como mayor innovación, su cuerpo estaba de perfil mirando a la izquierda con la cabeza inclinada.[1][5][6][47][48][33]

Don Venustiano Carranza Jefe del Ejército Constitucionalista, encargado del Poder Ejecutivo de la Unión, en uso de las facultades de que estoy investido, y,Considerando: que se halla vigente el decreto de 14 de abril de 1823, por el que dispuso el Soberano Congreso Constituyente que el escudo nacional “sea el águila mexicana, parada en el pie izquierdo sobre un nopal que nazca de una peña entre las aguas de la laguna, y agarrando con el derecho una culebra en actitud de despedazarla con el pico; y que orlen este blasón dos ramas, la una de laurel, y la otra de encina, conforme al diseño que usaba el Gobierno de los primeros defensores de la independencia”, y.

Considerando: también, que este decreto se ha prestado a diferentes interpretaciones en su expresión gráfica, dando lugar a una infinita variedad en las figuras de las águilas usadas por las diversas autoridades de la República, faltando así una forma precisa de escudo nacional,

He tenido a bien expedir el siguiente decreto:

Artículo único. El escudo nacional, cuyo modelo se deposita y conserva en la dirección en la Dirección General de Bellas Artes, es el único que debe usarse por las autoridades civiles y militares de la República, y por los representantes diplomáticos y cónsules acreditados en el extranjero. Se distribuirán copias de este modelo a los gobernadores de las entidades federativas y a las oficinas públicas dependientes del Gobierno Federal. Este decreto comenzara a regir desde el día primero de octubre próximo. Por lo tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo Federal, en México a los veinte días del mes de septiembre de 1916.-Venustiano Carranza.-Rúbrica – al ciudadano ingeniero Félix F. Palavicini, Subsecretario de Instrucción Pública y Bellas Artes.

Lo Transcribo a usted para su conocimiento y fines consiguientes.

Constitución y Reformas. México, septiembre 21 de 1916.- El encargado del Despacho, Felix F. Palavicini.[33][49]

El modelo de este escudo parece que nunca se depositó en la Dirección General de Bellas Artes, y que el esbozo que sobrevivió a la revolución era en blanco y negro, por lo que no hubo mucha coherencia en su coloración por parte de las diversas instituciones públicas y privadas que lo copiaron, incluso luego de 1918 apareció un modelo obra de Manuel Carrera Stampa el cual nunca fue oficial, pero se usó como tal en varias ocasiones.[33]

-

Escudo nacional mexicano en uso entre 1916 y 1934, obra de Antonio Gómez Rodríguez.

Escudo nacional mexicano en uso entre 1916 y 1934, obra de Antonio Gómez Rodríguez. -

Escudo en la portada de la Constitución de 1917.

Escudo en la portada de la Constitución de 1917. -

Escudo en la portada interior de la Constitución de 1917.

Escudo en la portada interior de la Constitución de 1917.

Posrevolución

El inconveniente burocrático de no haber hecho la autentificación del escudo elaborado en 1916 por Antonio Gómez Rodríguez, ante el Instituto Nacional de Bellas Artes, como estaba contemplado, ocasionó la misma discrepancia en los diseños del escudo durante varios años, en banderas oficiales, comerciales, civiles, monedas, medallas e incluso en obras artísticas en las que se le representó.

En 1934 se llevó a cabo una especie de concurso para seleccionar un nuevo diseño del escudo, de este evento limitado a ciertas personas, fue ganador el artista Jorge Enciso; Se le encomendó a Enciso un diseño basado en el de Gómez Rodríguez, que a la vez integrara elementos generales de los representaciones originales del escudo, es decir, los códices. El artista propuso dos diseños uno con una corona de laurel y encina completa, que serviría para poner en las banderas; y otro diseño con una corona corta de laurel y encina que se completa con el nombre oficial del país «ESTADOS UNIDOS MEXICANOS», que se usaría para documentos, monedas, medallas y sellos, este diseño se caracteriza por cambiar el tradicional peñón del que nace el nopal por un símbolo de tierra del idioma pictográfico náhuatl, además de estar inscrito en un círculo de grecas en forma de picos y tener la frase escrita con letras de tipo Art Nouveau. Este diseño se formalizó por medio de un decreto del 5 de febrero de 1934, el cual decía entonces:[1][5][6][33]

El C. Presidente Constitucional Substituto de los Estados Unidos Mexicanos, se ha servido dirigirme el siguiente decreto:“ABELARDO L. RODRIGUEZ, Presidente Constitucional Substituto de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

Que en uso de la facultad que me confiere la fracción I del artículo 89 de la Constitución General de la República; y

CONSIDERANDO: Que en 14 de abril 1823 el Soberano Congreso Constituyente expidió un decreto por el que fijó las características que debería tener el Escudo Nacional, como símbolo de las ideas y de los sentimientos que informaron el nuevo régimen de la Nación, determinando que el Escudo se ajustara al usado por el Gobierno de nos primeros defensores de la Independencia:

CONSIDERANDO: Que con el transcurso del tiempo y través de las vicisitudes políticas de nuestra naciente nacionalidad, ese escudo fue sufriendo algunas modificaciones, aunque conservando, con especialidad, bajo los regímenes republicanos, los rasgos esenciales que señaló el decreto de 14 de abril de 1823;

CONSIDERANDO: Que tales discrepancias de la composición artística del Escudo Nacional han dado origen a diversas iniciativas, tendientes a imprimirle la debida unidad y diferentes medidas encaminadas a lograrla, y que con ese fin el Primer Jefe del Ejército Constitucionalista expidió, en 21 de septiembre de 1916, un decreto en el que, reconociéndose la inconveniencia de que el Escudo Nacional tuviera distintas interpretaciones gráficas, se mandó depositar en la Dirección General de Bellas Artes el modelo elegido, de acuerdo con los antecedentes históricos y el concepto primitivo que le dio origen, previniéndose que sería al único que en lo sucesivo debería usarse por las autoridades civiles y militares y por los representantes diplomáticos y cónsules acreditados en el extranjero;

CONSIDERANDO: Que el aludido decreto de 21 de septiembre de 1916 no llegó a surtir sus efectos por no haberse hecho el depósito mandado, lo que motiva la subsistencia de diversas interpretaciones gráficas;

CONSIDERANDO: Que la adopción de un modelo definitivo del Escudo Nacional constituye una necesidad inaplazable por ser el símbolo de la nacionalidad misma, el emblema en que se recuerdan y compendian las tradiciones, las luchas heroicas que el pueblo ha sostenido por su libertad, los acontecimientos más culminantes de nuestra historia y aun las características esenciales de la raza.

Por las consideraciones expuestas, y en cumplimiento de las disposiciones legales mencionadas, he tenido a bien expedir el siguiente

DECRETO

Artículo 1°. Se adoptan como modelos del Escudo Nacional, para sus diversos usos, los que, debidamente autenticados con las firmas del Presidente de la República, del Presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, del Presidente de la Suprema Corte de Justicia y de los Secretarios de Estado, se depositan con esta fecha en el Archivo General de la Nación, y de los cuales se conservará copia autenticada también en el Museo Nacional de Arqueología y Etnografía.

Un tanto del modelo para monedas y medallas se entregará para su guarda a la Casa de Moneda.

Artículo 2°. Dicho Escudo, en sus respectivos modelos, será el único que en lo sucesivo ostentarán las banderas, monedas, medallas y correspondencia de todas las oficinas públicas del país, así como los Escudos de las Embajadas, Legaciones y Consulados en el extranjero.

Artículo 3°. Quedan prohibidas las reproducciones que se aparten de los modelos adoptados por el presente decreto.

TRANSITORIO

Artículo único. Procédase a hacer las reproducciones y copias necesarias de los modelos para enviarlas a todas las dependencias de la Administración Pública, con la indicación de que, a la brevedad posible, los impongan en sus servicios.

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, promulgo el presente decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, D.F., a los cinco días del mes de febrero de mil novecientos treinta y cuatro. - A.L. Rodríguez. - Rúbrica. El Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación, Eduardo Vasconcelos. Rúbrica”.

Lo que comunico a usted para su publicación y demás fines.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México. D.F., a 5 de febrero de 1934. - El Secretario de Gobernación, Eduardo Vasconcelos. - Rúbrica.[50]

Por este nuevo diseño también se formalizó el llamado Día de la Bandera y Escudo Nacional que se celebra desde entonces cada 24 de febrero. Este escudo de 1934 siguió en uso hasta 1968, aunque para 1966 ya era notable su escaso empleo estándar, tal y como se mostraba en el modelo, por principio de cuentas se le había suprimido el círculo exterior, luego de eso se había eliminado el nombre oficial del país, o cambiado el tipo de letra al nombre completo de este, se usaba indistintamente el modelo para bandera y el usado para papeles, sellos, monedas, etc. Adicionalmente a eso se usaron dos diseños con solo líneas negras que servirían para las impresiones a una tinta en documentos oficiales, sellos, monedas, bajorrelieves y otros usos similares, estos diseños nunca se oficializaron aunque si se usaron.[33][51]

-

.svg.png) Escudo oficial para uso en banderas 1934 a 1968, obra de Jorge Enciso.

Escudo oficial para uso en banderas 1934 a 1968, obra de Jorge Enciso. -

.png) Escudo oficial de 1934 a 1968 con la leyenda «estados unidos mexicanos» para uso en monedas, sellos, papeles impresos, etc.

Escudo oficial de 1934 a 1968 con la leyenda «estados unidos mexicanos» para uso en monedas, sellos, papeles impresos, etc.

Escudo actual

Los problemas derivados de la falta de uniformidad y estándar en el uso del diseño de Jorge Enciso, fue una de las razones para que el 30 de septiembre de 1966 el Congreso de la Unión abriera un concurso para seleccionar un nuevo diseño del escudo y la bandera. El escudo actual, fue el primero cuya regulación alcanzó el grado de ley, acompañado de los otros dos símbolos patrios, contó por fin con un marco normativo que regulaba sus medidas, rasgos, protocolos y restricciones. La «Ley sobre las características y el uso del Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales», fue aprobada por el congreso el 23 de diciembre de 1967 y publicada en el «Diario Oficial de la Federación» el 17 de agosto de 1968, ese escudo ya tenía oficialmente las proporciones y medidas respecto a su ubicación en la franja blanca de la bandera.[33][1][52]

El nuevo modelo que fue presentado el 16 de septiembre de 1968 fue obra de los arquitectos Pedro Moctezuma Díaz Infante y Francisco Eppens Helguera. El diseño buscó ceñirse a las características más estilizadas de las representaciones originales del mito fundacional de Tenochtitlan, es decir, los códices del siglo XVI, especialmente los códices Mendoza y Duran.

Esto marca al esbozo como un modelo inédito, ajeno a la tendencia histórica de reflejar los valores pictóricos vigentes, como lo habían hecho los realizadores en cada diseño en su tiempo. Las diferencias fueron destacadas respecto al de Enciso; primero se usó un glifo náhuatl para representar el lago de Texcoco, el cual es adornado con glifos de caracoles y joyas; segundo, la postura del águila fue completamente erguida, fiel a la narrativa ilustrativa de los códices; tercero, si bien no fueron definidos por algún documento, los colores, tonalidades y detalles de los elementos en el escudo, permitieron fijar un estándar y uniformidad para sus reproducciones, distinto al resto de los diseños, cuya ambigüedad daba pie a crear modelos diferenciados.

El único problema, posterior a la divulgación final, fue que no se previó un modelo para impresiones a una tinta, por eso en 1984 se creó una nueva ley, que con cambios y adiciones posteriores es la vigente Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.[6][33][53][54]

Simbolismos e interpretaciones

El escudo nacional tiene antecedentes muy remotos y varios de los elementos de que consta han cambiado de significado al paso del tiempo; esto no solo debido al natural cambio de versión cuando se transmite por medio de tradición oral, sino por la pérdida de muchos de los registros sobre el pasado más antiguo de México-Tenochtitlan, antes y después de la llegada de los españoles, además del fundamento mitológico del símbolo. A todo ello se le sumó el proceso de sincretismo cultural de la sociedad novohispana, que mezclado con la política virreinal y religiosa de sustituir la cosmovisión mexica por la cristiana europea, terminó por producir múltiples interpretaciones, todas en su dimensión, legítimas y válidas para su divulgación.[5][1]

Para los antiguos mexicas el águila significaba la más majestuosa de las aves, significaba el atavió zoomórfico del sol, siendo este a la vez, la principal deidad de dicho pueblo; la tuna manifestaba el corazón del hombre, de cuyo líquido se alimentaba el astro rey para su diario recorrido de oriente a poniente, para combatir a la noche y retornar victorioso. Esta analogía daba lugar a colocar en un sitio principal la representación del ave, ya que simbolizaba al sol en la caza de estrellas (hombres) a través del sacrificio.

Luego de la aparición de la serpiente en las representaciones del escudo de finales del siglo XVI; el mito fue retomado con fines evangelizadores por los conquistadores españoles. Dada la relación de la serpiente con las fuerzas del mal, hecha por la tradición narrativa europea; el representarla como la criatura que es devorada por la deidad suprema (el águila), invitaba a plasmar como significado del escudo el triunfo del bien sobre el mal. Esta ave también tenía un fuerte vinculado iconográfico con la virtud y el poder del estado.[55]

El significado original de los símbolos era distinto en numerosos aspectos. El águila era una representación del dios del sol, Huitzilopochtli, que era muy importante, pues los mexicas se llamaban a sí mismos "el pueblo del Sol". El nopal, con sus frutos, llamado "tenochtli" en náhuatl, describía la isla sobre la que la ciudad de Tenochtitlán fue fundada. Para el pueblo mexica, la serpiente representaba sabiduría y tenía connotaciones relacionadas con el dios Quetzalcóatl. Entre los mexicas, esta escena con el águila devorando a la serpiente, sería considerada como impropia; aunque versiones del siglo XVI lo consideraban como un simbolismo de la dualidad entre los opuestos, día y noche, cielo y tierra, lluvia y sequía, calor y frío, y al combate entre ellos.

Las versiones adscritas al símbolo del «Teocalli de la Guerra Sagrada» (donde queda descartada la serpiente), acompañan la teoría anterior, pues en la célebre piedra el águila (el dios del sol) se acerca al glifo de la guerra, representado por los glifos entrelazados del agua y el fuego, lo que significaría el llamado, precisamente, a la guerra sagrada.

La historia de la serpiente se derivó de una traducción incorrecta de la crónica Mexicayotl de Hernando de Alvarado Tezozómoc. Se tradujo la frase náhuatl ihuan cohuatl izomocayan, "la serpiente silba", como "la serpiente es destruida". Basado en esto, el padre Diego Durán reinterpretó la leyenda, de manera que el águila representara el bien, mientras que la serpiente simbolizaba el mal y el pecado. A pesar de su imprecisión, este significado fue adoptado puesto que correspondía con la tradición heráldica europea. Por ello, aunque esta visión no corresponde con las tradiciones precolombinas, fue utilizada los misioneros para la catequesis y la conversión de los pueblos indígenas al cristianismo. El padre Durán utilizaría esta versión de la historia por primera vez en 1582 para ilustrar su "Atlas de la historia de los indios de la Nueva España e islas de Tierra Firme", y pronto fue adoptada por otros.[56]

Reproducciones y alegorías del escudo en la historia

Sellos

-

Sello de la Suprema Junta Gubernativa de América

Sello de la Suprema Junta Gubernativa de América -

.png)

-

Escudo oficial del Segundo Imperio Mexicano 1864 en sello de papel con valor de 5 y medio Reales.

Escudo oficial del Segundo Imperio Mexicano 1864 en sello de papel con valor de 5 y medio Reales. -

Escudo oficial de la República Federal Mexicana en 1898, en sello oficial de la Municipalidad de Cuajimalpa.

Escudo oficial de la República Federal Mexicana en 1898, en sello oficial de la Municipalidad de Cuajimalpa. -