Pintura de México

La pintura es una de las artes más antiguas de México. En el México prehispánico está presente en edificios, códices, cerámica, atuendos, etc; ejemplo de ello son las pinturas murales mayas de Bonampak o las de Teotihuacán, Cholula y Monte Albán. Se cree que la pintura rupestre más antigua de América es la encontrada en una cueva de la península de Baja California con 7500 años de antigüedad.[1]

Pintura novohispana de los siglos XVI y XVII

La pintura mural tuvo un importante florecimiento durante el siglo XVI; lo mismo en construcciones religiosas como en casas de linaje; tal es el caso de los conventos de Acolman, Huejotzingo, Tecamachalco y Zinacantepec. Se dice que fueron principalmente pintores indígenas dirigidos por frailes los que las realizaron. Estos se manifestaron también en manuscritos ilustrados como el Códice Mendocino.

Por un tiempo se creyó que el primer pintor europeo radicado en la Nueva España, fue Rodrigo de Cifuentes (artista apócrifo) a quien incluso llegó a atribuírsele obra como “El bautizo de los caciques de Tlaxcala”, pintura del retablo mayor del Ex Convento de San Francisco en Tlaxcala. Entre los pintores nativos estuvo Marcos Aquino. El flamenco Simón Pereyns vino a la Nueva España en 1566 y es considerado el más notable pintor de esta época. Con Francisco de Morales, Francisco de Zumaya, Andrés de la Concha y Juan de Arrúe formó un grupo de pintura culta. Se conservan de este maestro flamenco, entre otras, pinturas suyas del retablo de Huejotzingo y un San Cristóbal en la Catedral Metropolitana.

La pintura popular tuvo también numerosas manifestaciones; Pese a la destrucción, sobre todo de escultura y arquitectura; pese al acoso y ataque contra los tlamatinime, "los que saben cosas"; la conquista, y luego la colonia, no lograron desterrar del pueblo de México las dos cualidades fundamentales del artista náhuatl: "ser dueño de un rostro y un corazón" y "humanizar el querer de la gente.";[2] lo que se aprecia en los materiales empleados, el manejo del color y las formas, así como en la expresión temática.

Las obras eclesiásticas fueron las más importantes del siglo XVII. Entre los pintores relevantes podemos citar a Baltasar de Echave, a su hijo, Baltasar de Echave Ibía y a su nieto, Baltasar Echave Rioja, también a Luis Juárez y a su hijo José Juárez, a Juan Correa, Cristóbal de Villalpando, Rodrigo de la Piedra, Antonio de Santander, Bernardino Polo, Juan de Villalobos, Juan Salguero y Juan de Herrera. Juan Correa, trabajó intensamente de 1671 a 1716 y alcanzó gran prestigio y fama por la calidad de su dibujo y la dimensión de algunas de sus obras. Entre las más conocidos: Apocalipsis en la Catedral de México, La conversión de Santa María Magdalena, hoy en la Pinacoteca Virreinal y Santa Catarina y Adán y Eva arrojados del paraíso este último en el Museo Nacional del Virreinato de Tepotzotlán.[3]

Caravaggio y Francisco de Zurbarán como Pintor del Rey influyeron notablemente en la creación artística de este período. Del último se trajeron numerosas obras para las iglesias de la Nueva España. Al final del período barroco la figura de Bartolomé Esteban Murillo se hace presente en los talleres novohispanos.

Pintura novohispana del siglo XVIII

A la par con la construcción de templos y casas proliferan los temas religiosos. En la Nueva España, como en el resto del Nuevo Mundo, a partir del siglo XVII, y en particular durante el siglo XVIII, el retrato pasó a ser parte importante del repertorio artístico. En una sociedad caracterizada por el profundo sentimiento religioso del que estaba imbuida, se esperaba que muchos retratos reflejasen las virtudes morales y la piedad del modelo.[4]

Algunos pintores destacados de esta época son: Cristóbal de Villalpando, Juan Correa, José de Ibarra, Joseph Mora, Nicolás Rodríguez Juárez, Francisco Martínez, Miguel Cabrera, José Joaquín Magón, (pintor de la región de Puebla que vivió en la segunda mitad del siglo XVIII), Andrés López y Nicolás Enríquez. Sebastián Zalcedo pinta ca. 1780 una bella alegoría de la Virgen de Guadalupe en óleo sobre lámina de cobre. En este siglo también se puede mencionar a José Antonio de Ayala, quien es conocido por la pintura de La familia del Valle a los pies de la Virgen de Loreto c. 1769. Esta pintura devocional fue mandada a hacer por los hijos de la familia del Valle en memoria a sus padres y es característica de la pintura de este siglo.[5]

Una descripción del arte colonial nos dice: "En el “Patrocinio de San José sobre el Colegio Carolino” se aprecia como figura principal de la obra a San José, quien carga sobre su lado izquierdo al niño Jesús. Dos arcángeles lo flanquean y sostienen su largo manto púrpura. En la parte superior se observa a otros dos pequeños ángeles con la intención de coronar al santo". "Por siglos, la obra fue atribuida a Manuel Caro, pero las minuciosas labores de restauración permitieron encontrar la firma del autor original: Miguel Cabrera."[6]

La obra del pintor Miguel Jerónimo Zendejas (1724-1815), fue principalmente religiosa. Algunos pintores, como Nicolás Rodríguez Juárez, participaban en la ejecución de arcos triunfales para la entrada de los virreyes, corregidores y arzobispos. El poblano José Luis Rodríguez Alconedo fue el último pintor novohispano.

Pintura mexicana del siglo XIX

Tras la independencia, las artes enfrentan una época de parálisis y escasez de recursos que se refleja en la situación de la Academia de San Carlos, tal y como observa Madame Calderón de la Barca en sus escritos:

(...) el actual desorden, el estado de abandono en que se encuentra el edificio, la falta de esas clases tan útiles de escultura y pintura, y más que nada, la declinación hoy en día de las bellas artes en México, son las tristes pruebas, entre otras, de los lastimosos efectos producidos por años de guerras intestinas y el desbarato de los gobiernos...". [7]

No sería hasta 1843 cuando por decreto de Antonio López de Santa Anna se reforma la institución, atribuyéndole los ingresos de la Lotería Nacional, ordenando la contratación de directores de carrera europeos y promoviendo una política de becas, exposiciones colectivas y adquisiciones de obras,[8] que la Academia de San Carlos logra recuperarse y volver a funcionar como el principal centro de educación en artes plásticas de México, en el que se formarán algunas de las figuras más destacadas de la pintura mexicana decimonónica.

Hacia 1846, se incorpora como director de la carrera de pintura el artista español Pelegrín Clavé, promoviendo el retrato y la pintura histórica, siendo algunos de sus discípulos más aventajados José Obregón, Santiago Rebull, Felipe Santiago Gutiérrez o José Salomé Pina. En 1853, Juan Cordero regresa de estudiar en Roma y fracasa en su intento de conseguir el cargo de Clavé.[9] En 1855, con la llegada del piamontés Eugenio Landesio a la cátedra de paisaje, ornato y perspectiva, crece el interés por la pintura del paisaje hasta el punto que surge una escuela mexicana de paisajismo que tendrá como principal referente a José María Velasco.

Con la llegada de los liberales al poder, la Academia de San Carlos es rebautizada como la Escuela Nacional de Bellas Artes. Progresivamente, los discípulos mexicanos pasan a ocupar el lugar de sus maestros europeos. José Salomé Pina sustituye a Pelegrín Clavé y Salvador Murillo a Eugenio Landesio, aunque el pintor italiano consideraba más apto para el puesto a José María Velasco. Una nueva generación de pintores se educa en la academia, incluyendo a Luis Monroy, Félix Parra, José María Jara y Leandro Izaguirre.

Fuera del ámbito académico de la Ciudad de México, surgen otros pintores cuyas obras serán reivindicadas en el siglo XX posrevolucionario. En Guanajuato, el pintor autodidacta Hermenegildo Bustos sobresale por su talento para el retrato y la naturaleza muerta. En Puebla, Agustín Arrieta cultiva el bodegón con sus Alacenas y crea escenas costumbristas en las que se refleja la identidad local. En Jalisco, surge José María Estrada y en Veracruz, José Justo Montiel.

Adicionalmente, cabe mencionar la aparición de pintoras como Eulalia Lucio, Josefa Sanromán y su hermana Juliana, Guadalupe Carpio, Ángela Icaza y Pilar de la Hidalga.

Por su parte, la pintura mural sigue realizándose en espacios religiosos, aunque también se elaboran obras de carácter secular.

El ya citado Pelegrín Clavé decora, con la ayuda de sus discípulos, la cúpula de La Profesa con los frescos Los Siete Sacramentos y La Adoración de la Cruz, obras que fueron destruidas por el incendio que en 1914 afectó al templo. [10][11]

En 1857, Juan Cordero, con apoyo de Primitivo Miranda, realiza un conjunto de pinturas murales para la capilla del Cristo, perteneciente a la iglesia de Santa Teresa la Antigua.[12] En la cúpula pinta el mural Dios Padre acompañado por las Virtudes teologales y cardinales, en las pechinas representa a los evangelistas y en los lunetos incluye alegorías de la historia, la poesía, la ciencia y la astronomía. Las pinturas de Cordero pueden ser contempladas hoy en día en el mismo edificio que, tras ser desacralizado, funciona como el centro de exposiciones Ex Teresa Arte Actual.

Cordero también pinta en el Antiguo Colegio de San Ildefonso, por ese tiempo sede de la Escuela Nacional Preparatoria, el mural El triunfo de la ciencia y el trabajo sobre la envidia y la ignorancia (1874), que sería eliminado en 1900 para instalar el vitral La Bienvenida.[13]

Entre 1857 y 1861, en la Casa Moreña de La Barca, Jalisco, el artista Gerardo Suárez[14] crea una serie de pinturas murales representando escenas costumbristas, la mayoría inspiradas en las estampas del libro México y sus alrededores (1855), publicación para la que Pietro Gualdi seleccionó obras de varios autores entre los que destaca el trabajo de Casimiro Castro. [15]

En 1862, Gerardo Suárez, junto a Jacobo Gálvez y Carlos Villaseñor, pintan la bóveda de la sala principal del Teatro Degollado, en Guadalajara, con un mural que representa a los personajes del Canto IV del Infierno, libro perteneciente a la Divina Comedia escrita por Dante Alighieri.[16]

Pintura mexicana del siglo XX

Algunos de los pintores más destacados en este siglo son:

- David Alfaro Siqueiros, pintor y muralista, (murales en Tecpan (Tlatelolco), Polyforum Cultural Siqueiros)

- Raúl Anguiano, geometría armónica, muralista y grabador.

- Ignacio Barrios, acuarelista.

- Marta Chapa, óleo.

- Mario Orozco Rivera, muralista y caballete.

- Joaquín Clausell, óleo, impresionista.

- Miguel Condé, pintor, dibujante y grabador figurativo.

- Vladimir Cora, pintor y escultor, óleo, acrílico y esmalte.

- Pedro Coronel, pintor, escultor, dibujante y grabador abstracto.

- Rafael Coronel óleo, pintura melancólica.

- Miguel Covarrubias, art déco, caricatura.

- José Luis Cuevas, pintor, escultor.

- Gunther Gerzso, óleo, pionero del surrealismo abstracto mexicano.

- Francisco Goitia, óleo

- Jorge González Camarena, pintor, escultor y muralista.

- Saturnino Herrán, dibujo acuareleado, óleo, friso en el Palacio de Bellas Artes.

- María Izquierdo, óleo, surrealista, muralista, primera pintora mexicana en exponer en Estados Unidos.

- Frida Kahlo, pintora.

- Gerardo Murillo Dr. Atl, óleo, (pionero del "muralismo" en México). Casino de la Selva

- Leonardo Nierman, pintor y escultor.

- Luis Nishizawa, pintor (varias técnicas).

- Juan O'Gorman, muralista (murales en la UNAM, México).

- Antonio González Orozco muralista, pintor, escultor y grabador.

- Pablo O'Higgins, muralista estadounidense-mexicano (murales de la SEP y de la Escuela Nacional de Agricultura en Chapingo).

- José Clemente Orozco, muralista (murales en el Palacio de Bellas Artes, Hospicio Cabañas).

- José Guadalupe Posada, grabado.

- José Suárez Olvera. pintor retratista (varios presidentes y personalidades mexicanas), lienzos monumentales en la iglesia de San Francisco Av. Madero México D. F.)

- Diego Rivera, pintor y muralista (Escuela Nacional Preparatoria, Palacio de Bellas Artes, Escuela de Agricultura de Chapingo).

- Alfredo Ramos Martínez, pintor y muralista.

- Federico Cantú, muralista, grabador y escultor.

- Leonora Carrington, pintora y novelista de origen inglés.

- Juan Soriano "El Mozart de la pintura mexicana".

- Rufino Tamayo, óleo, mixografía, muralista.

- Francisco Toledo, pintor, escultor y ceramista.

- Remedios Varo, pintora surrealista.

- Alfredo Zalce, muralista, grabador y escultor.

- Roberto Montenegro.

- Gustavo Arias Murueta pintor, escultor, dibujante y grabador.

- Desiderio Hernández Xochitiotzin pintor muralista de Tlaxcala.

- Manuel Felguérez

- Rodolfo Morales

- Ernesto Ríos Rocha muralista, escultor, pintor y compositor sinaloense.

Los grandes muralistas mexicanos de la posrevolución desarrollaron, con la pintura mural, el concepto de «arte público», un arte para ser visto por Ias grandes masas en los principales edificios públicos de la época, y que no podía ser comprado y transportado fácilmente a otro lugar, como sucede con la pintura de caballete.[17]

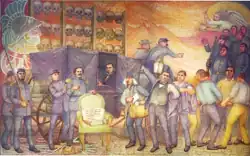

El muralismo

El muralismo mexicano comienza en 1922 bajo la protección de José Vasconcelos, secretario de educación pública. De este año a 1924 se realizan obras tan importantes como los frescos del templo de San Pedro y San Pablo (del Dr. Atl, Roberto Montenegro y Xavier Guerrero); el mural del Anfiteatro Bolívar (De Diego Rivera, con la colaboración de Carlos Mérida, Guerrero y Jean Charlot); Los bajorrelieves el Estadio Nacional (dibujados por Rivera y coloreados por Guerrero y Siqueiros ); y los frescos de la preparatoria (de José Clemente Orozco, García Cahelo, Alva De La Canal, Fernando Leal, Siqueiros y Fermín Revueltas).

En todos estos trabajos, todavía carentes de contenido ideológico domina la temática mexicana, el amor por lo popular y la audacia en el uso de nuevo materiales y gamas; Y se observa en ellos influencia del renacimiento italiano y del viejo espíritu religioso de México.

Pero muy pronto, bajo la influencia de Rivera y Siqueiros, el muralismo se enriquece con el ímpetu de la actualidad revolucionaria el movimiento plástico se sitúa en la avanzada de las ideas socialistas. Este proceso está ilustrado en los muros de la Secretaria de Educación, donde la obra de Diego Rivera va del folklore y la decoración popular en el primer piso, a las interpretaciones de los anhelos proletarios en el último.

Con la salida de Vasconcelos de la Secretaría de Educación disminuye aparatosamente las facilidades de que habían gozado los muralistas y hacen crisis de los problemas internos del gremio, que se disgrega a causa de profundas discrepancias ideológicas entre sus más destacados elementos, pero el movimiento se extiende hasta 1955[18] así como en los muros del Museo Nacional de Historia con obra de pintores como Gerardo Murillo, Eduardo Solares Gutiérrez, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, José Reyes Meza,, Juan O 'Gorman, Ángel Boliver, Gabriel Flores García, Arnold Belkin y Antonio González Orozco[19] y la tradición muralista se mantiene hasta el presente.

Una nueva etapa del muralismo mexicano en el siglo XXI, continúa con la obra de Antonio González Orozco en Hidalgo del Parral, su natal Estado de Chihuahua, con la creación -a sus 80 años de edad- de un nuevo mural puntillista de 70 metros cuadrados de su exclusiva autoría, que se inauguró en diciembre de 2016 y fue trabajado en paneles individuales sujetos a caballetes especialmente diseñados (con un método que ideó para evitar el tener que subir a andamios a su avanzada edad)[20]

Así como del sinaloense Ernesto Ríos Rocha, quien incursiona en este movimiento con murales realizados con la ayuda de otras profesiones como la ingeniería, arquitectura y la fusión de diversas tecnologías y técnicas artísticas para ejecutar monumentales obras como el mural “Desarrollo histórico, económico y turístico del Mar de Cortés[21]", obra registrada en el Récord Guinnes y localizada en Mazatlán Sinaloa, monumento convertido en icono de la ciudad portuaria.[22][23][24]

Pintura mexicana del siglo XXI

Algunos de los pintores más destacados en este siglo son:

- Antonio González Orozco, pintor, escultor, grabador y muralista, fallecido en 2020.

- Eliseo Garza Aguilar, pintor y performer. Combina su obra pictórica en sus performances con histrionismo teatral, en busca de una respuesta crítica de los espectadores.

- Jazzamoart, artista visual, guanajuatense.

- Daniel Lezama, artista visual. Trabaja sobre todo formatos grandes al óleo. Nació en 1968 de padres mexicano-americanos.

- Gabriel Orozco, pintor, escultor veracruzano.

- Arnulfo Mejía Rojas, pintor, muralista y sacerdote tlaxcalteca.

- Vicente Rojo, pintor, diseñador gràfico, artista visual.

- Ernesto Ríos Rocha, muralista, escritor, pintor y compositor.

Véase también

Referencias

- ↑ Descubierta en una cueva de México la pintura rupestre más antigua de América / EL MUNDO

- ↑ «documentos: "Códigos icónicos del arte 'popular' y la pintura mexicana"». Archivado desde el original el 20 de abril de 2008. Consultado el 16 de abril de 2008.

- ↑ Arte y cultura en la colonia

- ↑ «Copia archivada». Archivado desde el original el 5 de marzo de 2016. Consultado el 29 de octubre de 2014.

- ↑ Soumaya, Slim; Garcia, Mogollan; Ayala Canseco, Eva Maria, eds. (2006). Seis Siglos de Arte, Cien Grandes Maestros de Romero. Fundacion Carso / Museo Soumaya. ISBN 9789687794303.

- ↑ «Copia archivada». Archivado desde el original el 15 de febrero de 2009. Consultado el 16 de abril de 2008.

- ↑ Erskine Inglis, Frances (Madame Calderón de la Barca), La Vida en México, Carta XIII, pp. 247, Editorial Porrúa

- ↑ Rosas Salas, Sergio Francisco (2013) Reseña del libro Cultura y política en el México conservador: la Lotería de la Academia Nacional de San Carlos (1843-1860), Estudios de historia moderna y contemporánea de México, número 45

- ↑ García Barragán, Elisa (1984). El pintor Juan Cordero: su vida y su obra. Facultad de Filosofía y Letras, UNAM. pp. 45-51

- ↑ Ortiz Macedo, Luis (2002) Los frescos de la cúpula de La Profesa realizados por Pelegrín Clavé y sus discípulos, UNAM, México

- ↑ Calderón Argomedo, Esteban Alberto (2015) Primitivismo y academicismo en México: Johann Friedrich Overbeck y Pelegrín Clavé. (Tesis de Doctorado). UNAM, México.

- ↑ Toscano, Salvador (1946) Juan Cordero y la pintura mexicana en el siglo XIX, Universidad de Nuevo León

- ↑ Gutiérrez Alcalá, Roberto (2022) Aquel mural precursor que fue destruido, Gaceta UNAM, G5325

- ↑ Historia de la Casa Museo La Moreña, Museos, Exposiciones y Galerías de Jalisco, Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Jalisco

- ↑ Alfaro Martínez, Rosa Liliana (2013) La restauración de las pinturas murales de La Moreña, La Barca, Jalisco Intervención: Revista de Conservación, Restauración y Museología, Nº 7, 2013, pp. 35-44

- ↑ Sistema de Información Cultural (2016) Teatro Degollado, Secretaría de Cultura, Gobierno de México.

- ↑ [1]

- ↑ Claudia Ovando. «El Movimiento Muralista Mexicano». Consultado el 4 de febrero de 2015.

- ↑ "De la Conquista a la Revolución en los Muros del Museo Nacional de Historia" ISBN: 978-607-417-497-7

- ↑ Proceso de elaboración del mural La República peregrina de Antonio González Orozco, consultado el 16 de junio de 2021.

- ↑ «En Mazatlán el Mural Más Largo del Mundo | Sinaloa en Linea - Información en tiempo real». www.sinaloaenlinea.com. Archivado desde el original el 1 de diciembre de 2017. Consultado el 1 de marzo de 2018.

- ↑ TVP (23 de febrero de 2018), Mural más grande del mundo, consultado el 1 de marzo de 2018.

- ↑ MuralistaErnestoRios (30 de agosto de 2011), CERTIFICACION RECORD GUINNESS MURAL MAZATLAN INTERNATIONAL CENTER, consultado el 1 de marzo de 2018.

- ↑ «El mural más grande del mundo está en Mazatlán». EL DEBATE. Consultado el 1 de marzo de 2018.

Enlaces externos

- La Pintura Mural Prehispánica en México

- Arte virreinal

- Pintura Novohispana Museo Andrés Blaisten.

- Museo Nacional del Virreinato

- La Pinacoteca de La Profesa

- Manuel G. Revilla y la historia del arte mexicano en el siglo XIX

- Estudio de Joaquín Clausell

- El Movimiento Muralista Mexicano

- Polyforum Siqueiros

- Incidencias del Surrealismo en la pintura mexicana contemporánea Viviane Bigot.

- Gunther Gerzso: Definiendo el Abstraccionismo Mexicano

- Academia de San Carlos

- Museo Soumaya