Maristán de Granada

| Maristán de Granada | ||

|---|---|---|

| ||

| Localización | ||

| País |

| |

| Comunidad |

| |

| Provincia |

| |

| Localidad | Granada | |

| Datos generales | ||

| Categoría | Monumento | |

| Código | RI-51-0011389 | |

| Declaración | 13/05/2005 | |

| Construcción | Siglo XIV - | |

| Estilo | Nazarí | |

El Maristán de Granada, también conocido como Maristán nazarí, fue un hospital fundado en 1366 por el sultán Muhammad V en el barrio del Albaicín. Ubicado estratégicamente junto al río Darro, este centro asistencial, de origen oriental y tardía introducción en el occidente musulmán, es el único hospital de tradición islámica documentado en la península ibérica. Está considerado, además, uno de los primeros hospitales en Europa que, aunque atendía a todo tipo de pacientes, en etapas posteriores también acogió a enfermos mentales. Su uso evolucionó significativamente a lo largo del tiempo, sirviendo sucesivamente como Casa de la Moneda (de Granada), almacén, presidio y casa de vecinos. Desde 2017, se encuentra en proceso de restauración y consolidación arqueológica.

Historia

Fundación nazarí (1365–1494)

El Maristán fue edificado por orden del sultán Muhammad V (1338–1391), quien aprovechó la ubicación en el barrio de Axares para establecer el primer hospital de Granada. Su construcción se inició en septiembre de 1365 (mes de Muharram de 767 H.) y concluyó en junio]] de 1367 (Shawwal de 768 H.), en un plazo aproximado de veinte meses. La lápida fundacional describe la construcción como «una obra sin precedentes desde la introducción del Islam en este país», aludiendo a su magnificencia y relevancia.

El propósito original del edificio era ofrecer atención médica a enfermos musulmanes de escasos recursos. Diversos factores pudieron influir en su construcción, como el deseo del sultán de agradecer a Dios su retorno al trono tras un exilio en el Magreb y buscar mérito para la vida eterna. La prosperidad económica del Reino Nazarí en el siglo XIV también facilitó la obra. Además, la reciente experiencia de la peste negra en Granada (1348–1350) y la influencia de hospitales similares impulsados por Abu Inán Faris en ciudades como Fez, pudieron motivar la creación de un centro sanitario de esta envergadura.

Se ha atribuido un papel decisivo en la concepción y ejecución del proyecto a Lisan al-Din ibn al-Jatib, visir de Muhammad V y figura destacada de la cultura nazarí. Ibn al-Jaṭīb, sabio médico y autor de obras relevantes sobre enfermedades y la peste de 1348, fue clave en lo que se considera el proyecto asistencial y sanitario más relevante del reino nazarí. El diseño del Maristán respondía a una concepción científica e higienista de la arquitectura sanitaria. La elección de su emplazamiento obedecía a criterios hipocráticos de ventilación, soleamiento y acceso a agua.

El Maristán contaba con médicos permanentes, botica y baños. A diferencia de los hospitales cristianos de la época, que solían estar regentados por personal religioso, los maristanes islámicos estaban dirigidos por médicos profesionales de prestigio y funcionaban como clínicas universitarias donde se formaban nuevas generaciones de especialistas. Incluían una mezquita, biblioteca y botica (donde preparaban medicinas a partir de jardines botánicos). También integraba actividades educativas, como la enseñanza médica y la recitación de poesía, lo que subraya su dimensión cultural. Las fuentes históricas sugieren que su funcionamiento se sostenía mediante una dotación de bienes inmuebles (habices waqf), motivado por el principio religioso islámico del ihsan (tratar con bondad y justicia). Se agrupaba a los enfermos por especialidades e incluso se les proporcionaba un «socorro» a los pacientes pobres al ser dados de alta.

La medicina andalusí de la época se fundamentaba en el galenismo, una doctrina de raíces hipocráticas que explicaba las enfermedades por la alteración de los cuatro humores (sangre, bilis amarilla, flema, bilis negra) y los temperamentos. También se consideraban las «seis cosas no naturales» (aire, comida, trabajo, sueño, secreciones, movimientos del ánimo) como causas o remedios. Los tratamientos incluían sangrías, baños, dietas y, menos frecuentemente, cirugía, aunque se reconocía que la capacidad de curación era limitada. Existía una clara distinción entre la «medicina para ricos», de enfoque preventivo y regímenes de salud atendidos en mansiones, y la «medicina para pobres» en hospitales y maristanes.

Usos posteriores y declive (1494–siglo XX)

A partir de finales del siglo XV, el edificio dejó de funcionar como hospital.

La Casa de la Moneda Real (1497-1685)

Desde 1497 hasta 1685, el Maristán fue transformado en la Real Casa de la Moneda de Granada por orden de los Reyes Católicos. La producción de moneda era un privilegio real que, en la península ibérica, solo tenían siete ciudades, a las que se unió Granada tras la reconquista de 1492. El antiguo hospital, por su amplitud y seguridad, ofreció el espacio idóneo para esta nueva función. Las excavaciones arqueológicas han revelado las importantes reformas estructurales de esta etapa, incluyendo la demolición de algunas celdas para la creación de naves de tipo industrial y la instalación de hornos en el pórtico oriental. Del periodo posnazarí se recuperaron hornos de fundición y un estanque de enfriamiento pertenecientes a la ceca del siglo XVI, elementos que han sido integrados en el espacio restaurado y están accesibles al público. La Sala del Tesoro, ubicada en la planta alta del pórtico sur, reutilizó una estancia grande del hospital, mientras que otras habitaciones superiores se convirtieron en salas de trabajo para los acuñadores.

Otros usos y demoliciones

En siglos posteriores, el edificio pasó diversos avatares. En 1637 fue adquirido por su tesorero y posteriormente pasó a manos de los frailes mercedarios descalzos del Convento de Belén, quienes lo vendieron en 1748 a José Marchante, un comerciante de vinos, convirtiéndose así en almacén de vinos en el siglo XVIII. Más tarde, sirvió como prisión durante parte del siglo XIX y, finalmente, como casa de vecinos. Estas transformaciones y usos industriales supusieron remodelaciones estructurales que iniciaron su destrucción.

En 1843, el edificio fue parcialmente demolido, a pesar de las protestas de la intelectualidad granadina y del periódico El Grito de Granada. La lápida fundacional y los leones de la alberca fueron salvados y adquiridos por Francisco de Acebal y Arratia, quien los custodió en el carmen de su propiedad conocido como de la Mezquita (actual oratorio del Partal, en la Alhambra). Existen registros gráficos, como una fotografía tomada en 1872 por Mariano Fortuny, en la que se muestran los leones; el artista incluso manifestó interés en adquirirlos como antigüedades. El Ayuntamiento de la época se desentendió de su conservación, alegando no ser el propietario. Los escombros del derribo fueron utilizados para rellenar la alberca central del patio.

Redescubrimiento y protección (siglos XX-XXI)

En el siglo XX, solo una parte de la crujía sur permanecía en pie, muy alterada por construcciones posteriores. Paradójicamente, un segundo intento de derribo en la década de los 80 del siglo XX fue el detonante para su rescate del olvido. En 1987, la Junta de Andalucía adquirió los restos (el pórtico sur, la nave oriental y los vestigios arqueológicos del subsuelo) y comenzó un proceso de estudio y excavación arqueológica. El Maristán fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) con categoría de monumento en 2005.

Ubicación

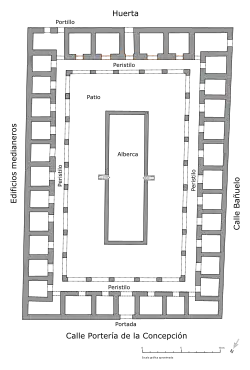

El Maristán se localiza en el bajo Albaicín, en la margen derecha del río Darro. Está situado entre las calles Bañuelo y Portería de la Concepción, las edificaciones medianeras de la calle Concepción de Zafra y la huerta jardín situada al sur del edificio. Esta zona era históricamente conocida como de Axares o al-rāha («el de la tranquilidad»), y el hospital se conectaba con el huerto sur mediante un pasillo central y un portillo. Además, se sitúa cerca de la Puerta de los Tableros (Bab al-Difaf) y los Baños del Nogal (El Bañuelo). En la esquina suroeste, existía un espacio para las letrinas y una puerta secundaria que comunicaba con la calle Bañuelo y el cercano baño del Nogal.

Conforme a los criterios hipocráticos de salud, la ubicación buscaba un ambiente sano y bien ventilado. Excavaciones recientes han documentado una posible estructura previa en el lugar, como un funduq (alhóndiga) o incluso un sistema hidráulico (qawraya) que permitía elevar agua del río mediante bestias de carga, así como un pozo del siglo XI bajo el patio, anterior al Maristán nazarí.[1]

Arquitectura

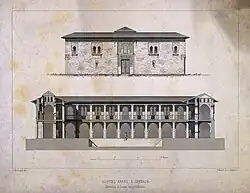

El Maristán presentaba una planta rectangular de 37,30 por 25,15 metros, organizada en torno a un patio central de 26 por 15 metros. En este patio se encontraba una alberca de 16,20 por 4,5 metros y 1,10 metros de profundidad, decorada con dos leones de piedra caliza nodulosa gris por cuyas bocas fluía el agua. Estas esculturas, talladas de forma sucinta y con una «manera oriental» que recuerda a los leones del Patio de los Leones de la Alhambra, se datan en los siglos X u XI y pudieron haber sido reutilizadas del alcázar del rey Badis en el Albaicín. Aunque las albercas centrales eran habituales en la arquitectura andalusí de la época, la presencia de escaleras que descendían a la pileta hizo pensar que pudo utilizarse para baños terapéuticos. No obstante, excavaciones arqueológicas recientes han demostrado que, al menos en tres de las esquinas examinadas, la alberca no presentaba indicios de dichas escalerillas, lo que refuta la hipótesis basada en interpretaciones de dibujos históricos. Tras haber estado situadas, entre 1908 y 1994, en el borde de la alberca de los jardines del Partal, se conservan restauradas en el Museo de la Alhambra. En el interior del edificio, se han hallado restos de azulejos, estuco tallado y mármol, evidenciando la riqueza decorativa original.

El edificio constaba de dos plantas y al menos ocho naves, cuatro por planta, sumando cerca de 50 habitaciones en total. Si bien originalmente estas naves pudieron funcionar como grandes salas comunes, las excavaciones arqueológicas han revelado que hacia el final de su uso como hospital se compartimentaron en pequeñas celdas individuales cuadradas (2,5 x 2,5 m), con suelos de tierra compactada. Estas estancias se comunicaban entre sí y contaban con un pavimento de mortero rojo sobre una capa de yeso. Delante de ellas se extendía una galería que conectaba directamente con el patio central. Este «concepto de aislamiento» se considera una novedad significativa del Maristán granadino, posiblemente surgida o potenciada por la experiencia de la peste negra para la terapia de enfermos. En la planta alta, existía una sala de mayores dimensiones, probablemente destinada a reuniones, docencia o terapias especiales, no usada para albergar enfermos, lo que sugiere un uso plurifuncional. El hospital disponía además de un complejo sistema de saneamiento de aguas residuales, con varias canalizaciones en compartimentos estancos.

La portada

La portada principal del Maristán de Granada, hoy desaparecida en su configuración original, se encontraba en la fachada norte del edificio, mirando hacia el atrio de la Iglesia del Convento de la Concepción, en el barrio histórico de Axares (el bajo Albaicín).

Conforme a las descripciones y los dibujos históricos, que deben interpretarse con cautela debido a su idealización, la portada exhibía una composición simétrica, concentrando la mayor parte de la ornamentación en contraste con la sobriedad del resto de los muros exteriores. Estaba estructurada en dos cuerpos de dimensiones casi idénticas, separados por una imposta corrida de ladrillo.

- Características y ornamentación destacadas

Puerta de entrada: Situada en la parte inferior, era adintelada, a pesar de que algunos dibujos históricos, como los de Enríquez, sugirieron erróneamente arcos de herradura. Medía aproximadamente 2,20 metros de alto por 1,90 metros de ancho, y se conservaba con sus hojas de madera originales, incluyendo alguazas, anillas y clavos gruesos. Comenzaba en la parte inferior con un dintel decorado con ornamentación geométrica tallada en ladrillo, sobre el cual se abría un nicho en forma de arco de herradura apuntado. Este, a su vez, estaba enmarcado por un motivo de arco polilobulado y rodeado de motivos vegetales de tipo arabesco.

Decoración del cuerpo inferior: flanqueando la puerta, sobre un zócalo de ladrillo, se apreciaban labores romboidales de ladrillo recortado o tallado.

Por encima del dintel, y enmarcada por una doble cinta entrelazada, se encontraba una inscripción cúfica rectangular en relieve de ladrillo recortado. Se ha interpretado que esta inscripción contenía probablemente el lema nazarí «No hay más vencedor que Dios». Sus trazos verticales seguían la inclinación de las juntas del dintel adovelado, lo que hacía que los ángulos con los trazos horizontales no fueran rectos.

A cada lado de la puerta, en la parte baja de los muros, se abrían estrechas ventanas.

Decoración del cuerpo superior: la sección central estaba dominada por la lápida fundacional. Por su exterior, esta se rodeaba de una arquivolta de arquitos lobulados entrelazados. Las enjutas (espacios triangulares entre los arcos) estaban adornadas con labores de ataurique de palmas lisas, que presentaban conchas talladas en hueco en su centro; una de estas conchas también se hallaba en la clave del arco de la propia lápida. El resto del cuadrante superior se cubría con un adorno geométrico de cintas a escuadra, formando una línea sin fin y dejando polígonos estrellados con gallones cóncavos en sus centros. Toda esta ornamentación estaba enmarcada por un doble lazo entrecruzado.

Detalles adicionales: columnillas adosadas, con capiteles y ménsulas curvas, flanqueaban la parte superior de la portada y sostenían el voladizo del ancho alero de la cubierta.

Esquinas de la fachada: en su parte baja, las dos esquinas de la fachada principal estaban achaflanadas, con un semiarco de herradura aguda y decoraciones de ladrillo recortado con lóbulos entrelazados y rombos.

Alero de cubierta: la portada, al igual que los muros del patio, estaba coronada por un gran alero de canecillos de madera de 1,35 metros de longitud, inclinados hacia arriba. Estaban tallados en forma de piña y hojas abarquilladas, con motivos nazaríes en los costados. Las tejas de la cubierta eran de barro esmaltado, alternando blancas y azules.

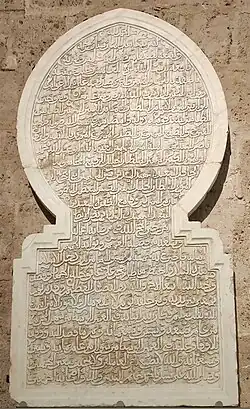

La lápida fundacional

La lápida fundacional del Maristán, una pieza de mármol blanco de Macael, coronaba originalmente la puerta principal de la fachada norte del edificio. Se conserva en el Museo de la Alhambra.

De forma rectangular, culmina en un arco de herradura apuntado en su parte superior, con unas dimensiones de 180 por 95 centímetros. La inscripción grabada en relieve presentaba un estilo de caligrafía cursiva característica de al-Ándalus.

Esta inscripción es una fuente vital para la comprensión del Maristán. Detalla que el edificio fue fundado por orden del sultán Muhammad V y especifica sus fechas de construcción: iniciada en la segunda decena del mes de Muharram del año 767 de la Hégira (lo que se corresponde con el 27 de septiembre o 8 de octubre de 1365) y finalizada en la decena intermedia del mes de Shawwal del año 768 (entre el 9 y el 18 de junio de 1367), un periodo de aproximadamente veinte meses.

El propósito principal de la fundación era ofrecer atención médica a los «pobres enfermos musulmanes». La lápida subraya la magnificencia y relevancia de la obra, describiéndola como una «obra sin precedentes desde la introducción del Islam en este país». También expresa el deseo del sultán de agradecer a Dios su regreso al trono y de obtener recompensa divina, presentándola como un acto de caridad para la vida eterna. La inscripción incluye la genealogía de tres reyes nazaríes (Muhammad V, Yusuf I e Isma‘il I) y citas coránicas, dedicando un espacio considerable a los nombres y títulos de los sultanes para destacar la grandeza y generosidad del fundador. Un detalle particular es que, a diferencia de otras inscripciones fundacionales islámicas, esta lápida no comienza con la basmala.

La lápida fue una de las pocas piezas que se salvaron de la demolición parcial del Maristán en 1843, siendo adquirida por Francisco de Acebal y Arratia. Su estudio ha sido fundamental para comprender la historia y el propósito original de este singular hospital nazarí.

Problemática de los dibujos históricos

Es importante señalar el carácter erróneo de los dibujos históricos del siglo XIX, como los de Enríquez y De la Rada Delgado. Las excavaciones y estudios recientes han revelado grandes divergencias con estas representaciones, que a menudo eran «reconstrucciones totales» o idealizadas. Por ejemplo, a diferencia de lo dibujado por Enríquez, no hubo arcos de herradura en los accesos a las salas, sino puertas adinteladas. Las excavaciones indican la presencia de muros, mostrando «salas cerradas» en lugar de espacios abiertos al patio. Además, los muros del Maristán eran de argamasa, no de ladrillo como se pensaba, salvo la portada y su zona inmediata. Estas correcciones demuestran la importancia de la investigación arqueológica para desvelar la verdadera forma y función del edificio.

Función hospitalaria

La lápida fundacional indica que el Maristán fue creado para «los pobres enfermos musulmanes». Sin embargo, hacia 1495, el viajero Jerónimo Münzer lo menciona como «hospital de leprosos» y «casa de locos», lo que sugiere que, en la etapa final de su funcionamiento como hospital, el edificio estuvo dedicado también al cuidado de personas con enfermedades mentales. Este uso podría estar relacionado con el respeto que el mundo islámico profesaba hacia quienes padecían trastornos mentales.

Esta particularidad lo situaría entre los primeros centros europeos documentados para enfermos mentales, junto al Bethlem Hospital de Londres (1403) y la Casa del Padre Jofré en Valencia (1409). El sistema de celdas individuales podría haber representado una innovación para el tratamiento del aislamiento durante epidemias como la peste negra.

A diferencia de los hospitales cristianos de la época, los maristanes islámicos solían ser dirigidos por médicos profesionales y podían incluir una mezquita, biblioteca y botica, además de funcionar como espacios docentes.

Restauración

Desde 2017, el Patronato de la Alhambra y Generalife ha impulsado un proyecto de restauración en varias fases:

- Primera fase (2017–2022): Consolidación de la crujía sur, eliminación de estructuras modernas y recuperación parcial de la alberca y restos del jardín. Gracias a la finalización de esta fase, el Maristán se encuentra abierto al público desde enero de 2023, formando parte del circuito turístico de la «Dobla de Oro».

- Segunda fase (2023–2027): reconstrucción volumétrica del edificio, recuperación de la alberca central y recreación de sus icónicos leones, que serán copias de los originales conservados en el Museo de la Alhambra. Estas réplicas volverán a verter agua por sus bocas, como hicieron históricamente en el Maristán y, más tarde, en la alberca del Partal. También se contempla la reconstrucción del claustro rectangular y de la portada monumental en el lado norte, con el desafío añadido de que el nivel actual de la calle se encuentra casi dos metros por encima del original.

El objetivo de este proyecto es transformar el Maristán en un museo de la medicina medieval y un centro de difusión de la cultura médica andalusí. No será un museo al uso con piezas, sino que el propio edificio actuará como un «paraguas de las ruinas» que albergará los restos arqueológicos, complementado con explicaciones virtuales y audiovisuales. El proyecto enfrenta retos técnicos, como el desfase entre el nivel actual de la calle y el original del siglo XIV (la calle actual está casi dos metros por encima del nivel original), lo que obligará a una «réplica de la portada emergiendo, interceptada por la calle y no practicable para el paso normal».

Legado

El Maristán de Granada representa un hito en la historia de la medicina islámica en al-Ándalus y un singular ejemplo de infraestructura sanitaria nazarí. Su recuperación permite una mejor comprensión de la evolución de la asistencia médica y social en el mundo islámico y su transición en el contexto cristiano posterior. Se proyecta como un «símbolo representativo fundamental de una Granada médica de vanguardia pionera en aportaciones primordiales a la historia de la medicina», y como un recurso esencial para una educación sanitaria que valore los avances en salud desde una perspectiva histórica.

Referencias

- ↑ «Las obras del Maristán sacan a la luz un pozo anterior al hospital nazarí». ElDiario.es. 4 de enero de 2021. Consultado el 27 de julio de 2025.

Bibliografía

- Este artículo incluye contenido derivado de una disposición relativa al proceso de protección, incoación o declaración de un bien cultural o natural publicada en el BOJA n.º 27 el 13 de mayo de 2005 (texto), el cual está libre de restricciones conocidas en virtud del derecho de autor de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Propiedad Intelectual española.

- Campos Muñoz, Antonio; Girón Irueste, Fernando (2020). «El Maristán de Granada. Escenario y símbolo de la medicina andalusí». Cuadernos de la Alhambra (49): 97-110. ISSN 0590-1987.

- Martín García, Mariano; García Granados, Juan Antonio (1979). «El Maristán de Granada tras el hallazgo de sus restos». Comunicación presentada en el III Congreso Nacional de Historia del Arte. Trabajo inédito, junio de 1979: 7-55.

- «El Maristán de Granada». Patronato de la Alhambra y Generalife. Consultado el 16 de junio de 2024.

- «Exposición: El pórtico sur del Maristán de Granada. Restauración». Patronato de la Alhambra y Generalife. Consultado el 16 de junio de 2024.

- «Lápida fundacional del Maristán». Patronato de la Alhambra y Generalife. Consultado el 16 de junio de 2024.

- Pozo Felguera, Gabriel (15 de junio de 2025). «El Maristán -hospital nazarí más antiguo- renacerá pronto de sus escombros». El Independiente de Granada. Consultado el 16 de junio de 2024.

- Salmerón, Pedro (22 de diciembre de 2017). «Primeros pasos para la recuperación del Maristán nazarí de Granada». pedrosalmeron.com. Consultado el 16 de junio de 2024.

- Torres Balbás, Leopoldo (1944). «El Maristán de Granada». Al-Andalus 9: 481-498.

- Ubago, Laura (22 de noviembre de 2021). «Finaliza la restauración del Maristán ⋆ Agencia Albaicín». Agencia Albaicín. Consultado el 27 de julio de 2025.

Véase también

Enlaces externos

Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Maristán de Granada.

Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Maristán de Granada.