Literatura transgénero

Literatura transgénero es un término colectivo usado para designar a la producción literaria que esté dirigida, que haya sido escrita o que retrate a personas de identidad de género diversa.[1] Las representaciones en la literatura de personas que cambian de género han existido durante miles de años, apareciendo quizás por primera vez en el libro Las metamorfosis, del poeta romano Ovidio.[2] En el siglo XX destaca la novela Orlando (1928), de Virginia Woolf, considerada una de las primeras novelas transgénero en inglés y cuya trama sigue a un poeta bisexual que cambia del género masculino al femenino y vive durante cientos de años.[3]

Durante décadas, las publicaciones con temáticas transgénero estuvieron centradas principalmente en el género de las memorias, con una tradición que tuvo como su representante más temprana a Man into Woman (1933), de Lili Elbe, y que ha perdurado hasta el presente con libros autobiográficos como The Secrets of My Life (2017), de Caitlyn Jenner.[2] Otras memorias escritas por personas transgénero que han alcanzado éxito crítico son: Gender Outlaw (1994), de Kate Bornstein; Man Enough to be a Woman (1996), de Jayne County; Redefining Realness (2014), de Janet Mock; entre otras.[4]

Sin embargo, aparte de Orlando, el siglo XX vio la aparición de otras obras de ficción con personajes transgénero que alcanzaron gran éxito. Entre ellas se cuenta a Myra Breckinridge (1968), novela de tono satírico escrita por Gore Vidal que sigue a una mujer trans obsesionada con la dominación global y destruir el patriarcado. La obra vendió más de dos millones de copias al momento de su publicación, aunque fue vituperada por la crítica.[5]

El surgimiento de la literatura transgénero como una rama propia dentro de la literatura LGBT ocurrió a partir de la década de 2010, cuando la cantidad de obras enfocadas en el tema experimentó un marcado crecimiento y diversificación, hecho acompañado de un mayor interés tanto académico como general en el área y de un proceso de diferenciación con el resto de literatura LGBT, lo que dio lugar a un mayor enfoque en libros de autores transgénero escritos para un público transgénero.[6]

En 2020, Marieke Lucas Rijneveld, quien se define como persona de género no binario, ganó el prestigioso Premio Booker Internacional por su novela La inquietud de la noche.[7]

Literatura en español

En la literatura en castellano, el travestismo como forma de expresión de identidades de género diversas y de crítica a sociedades conservadoras, que tradicionalmente sancionaban la diversidad sexual, alcanzó gran apogeo en la segunda mitad del siglo XX, de la mano de algunos de los escritores latinoamericanos más reconocidos de la época, como Severo Sarduy, José Donoso, Manuel Puig y Reinaldo Arenas. Es notorio el hecho de que estas transgresiones de género eran, en la enorme mayoría de los casos, de hombres que transicionaban al género femenino, no de mujeres que transicionaran al masculino.[8]

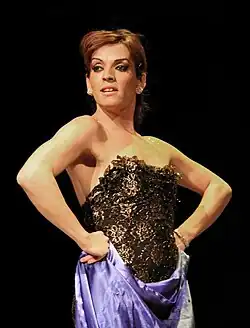

Entre las obras más destacadas en esta tendencia se encuentran: El lugar sin límites, novela de José Donoso publicada en 1966 cuya protagonista es la Manuela, una mujer transgénero que vive junto a su hija en un pueblo deteriorado llamado El Olivo;[9] Cobra (1972), del escritor cubano Severo Sarduy, que cuenta a través de una narración experimental la historia de una travesti que busca transformar su cuerpo;[4] y El beso de la mujer araña (1976), novela de Manuel Puig en la que un joven revolucionario llamado Valentín comparte celda y confidencias con Molina, quien es presentado como un hombre homosexual pero que a lo largo de la conversación sugiere que su identidad podría ser la de una mujer transgénero, como se muestra en el siguiente intercambio:[10]

- ¿Todos los homosexuales son así?

- No, hay otros que se enamoran entre ellos. Yo y mis amigas somos mujer. Esos jueguitos no nos gustan, ésas son cosas de homosexuales. Nosotras somos mujeres normales que nos acostamos con hombres.

Siglo XXI

En la primera década del siglo XXI destaca la novela Tengo miedo, torero (2001), de Pedro Lemebel, que muestra la relación de una "loca" o travesti con un guerrillero en el contexto de la resistencia a la dictadura de Pinochet.[11][12] En la década de los 2010 varias obras en español con temáticas y protagonistas transgénero han alcanzado éxito comercial y crítico. En Argentina destaca la novela Las malas (2019), de Camila Sosa Villada, que ganó el prestigioso Premio Sor Juana Inés de la Cruz en su edición de 2020.[13] La obra, inspirada en la juventud de la propia autora y que narra la vida de un grupo de prostitutas transgénero en la ciudad de Córdoba, se convirtió en una sensación crítica y comercial, con ocho ediciones solo en Argentina y traducciones a varios idiomas en poco más de un año de publicación.[14] En la literatura ecuatoriana se puede mencionar a la novela Gabriel(a) (2019), de Raúl Vallejo, que ganó el Premio Miguel Donoso Pareja con la historia de una mujer transgénero que se enamora de un ejecutivo y se enfrenta a una sociedad discriminatoria en su intento de ser periodista.[15]

En España destaca La mala costumbre (2023), de Alana S. Portero, que se tradujo a once idiomas,[16] así como la obra de Roberta Marrero[17] y los ensayos de Paul B. Preciado, que se encuentran a caballo entre la filosofía y la literatura y han tenido una amplia influencia.[18][19]

Literatura en japonés

Los primeros ejemplos de literatura transgénero en japonés se pueden encontrar en el período Heian, que abarca los años 794 a 1185, en el que se pueden destacar dos textos, Torikaebaya Monogatari (publicado en español como Si pudiera cambiarlos) y Ariake no wakare (Pintando al amanecer).[20] En ambas obras los personajes se ven forzados a transicionar hacia el género opuesto al margen de su voluntad, para acabar sin embargo felices en sus nuevos roles. También en ambas obras, lo personajes transgénero son descubiertos al verse envueltos en relaciones sexuales, con sus parejas reaccionando de forma violenta al descubrir su genitalidad, especialmente cuando estas parejas son hombres, y al final de ambas obras los personajes transgénero son obligados a detransicionar y volver a su identidad de origen, lo que causa un gran dolor a estos, especialmente a aquellos personajes trans masculinos (o asignados mujeres al nacer).[20]

El siguiente ejemplo a destacar dentro de la literatura trans en japonés se encuentra dentro del período Muromachi, que abarca los años 1336 a 1573 en Japón. La literatura de este periodo se vio influida por la creciente influencer del budismo en Japón, y esto se reflejó en una creciente independencia y toma de decisiones de los personajes transgénero en la literatura japonesa, teniendo sus propios deseos y decisiones, de forma contraria a como sucedía en el período Heian, si bien los personajes trans en ambos periodos acaban encontrando destinos similares.[20]

Dentro del período Muromachi se destaca la obra Shinkurōdo monogatari (Cuento del nuevo chambelán), que sigue a Sannokimi, la hija menor de tres hermanas. La historia muestra al padre de estas tres hermanas como un padre permisivo, que permite a todas ellas elegir su propio camino, afirmando que lo más importante es que cada una de ellas siga a su corazón, mostrando aquí la influencia del pensamiento budista.[20] En la historia, la primera de las hijas, Ōigimi, decide vivir como una monja budista, pese a que lo más beneficioso para su padre sería casarse con un hombre de una familia respetada. La segunda hija, Nakanokimi, decide por su parte entrar a servir en la corte del emperador. Sin embargo, cuando a la tercera de las hijas, Sannokimi, se le ofrece esto mismo, ella lo rechaza con desagrado, dado que si bien desea servir en la corte, desea hacerlo como un hombre. Si bien su padre rechaza esta idea en un principio, termina aceptándolo, y Sannokimi termina entrando a servir bajo una identidad y vestimentas masculinas, portando el título masculino de Shinkurōdo, no como una trampa o engaño, sino reflejando su verdadera identidad masculina. Así mismo, en la obra Sannokimi muestra en numerosas ocasiones su rechazo a los roles y expectativas de la época en torno a la mujer, mostrando también un gran disgusto cuando se espera que viva como una mujer.[20]

Una vez comienza su vida sirviendo al emperador, este se vuelve cada más cercano a Sannokimi. En una ocasión, cuando este se encuentra ebrio, intenta mantener relaciones sexuales con el protagonista, descubriendo su genitalidad femenina. De forma contraria a como sucedía en el período Heian, este no muestra ningún enfado o rechazo por su identidad transgénero, manteniéndole a su lado y sintiéndose atraído por este. La relación de Sannokimi con el emperador acaba trayendo consigo un embarazo, y si bien en un primer lugar Nakanokimi acepta fingir que el hijo es suyo para así ocultar el sexo de nacimiento de Sannokimi, este finalmente acaba revelando su sexo para evitar traer más sufrimiento a su hermana, abandonando finalmente la corte y viviendo el resto de su vida bajo una identidad femenina.[20]

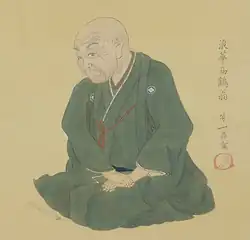

Tiempo después, durante el período Edo, que abarcó desde el año 1603 hasta 1868, la mayoría de obras que podrían ser consideradas de temática transgénero pasaron a estar protagonizadas por actores masculinos del teatro kabuki, quien pasaron a interpretar los papeles femeninos después de que el shogunato prohibiese la participación de las mujeres, en un intento fallido por frenar la prostitución. El principal autor de este tipo de obras fue Ihara Saikaku, destacando títulos como Nanshoku ôkagami (publicado en español como El gran espejo del amor entre hombres) y Kōshoku ichidai onna (en) (La vida de una mujer amorosa).[20]

Durante la era Meiji, que abarcó de 1868 a 1912, la enorme influencia occidental trajo consigo una extensa censura que afectó a todos los ámbitos culturales, buscando prohibir cualquier narrativa que pudiera ser considerada inmoral.[20] Se aprobaron diversas leyes que prohibieron cualquier tipo de literatura que hiciese referencia a lo que hoy se entiende como diversidad sexual o contenido LGBT, lo que afectó a la literatura trans japonesa, que se vio prohibida, reducida y censurada. Algunas de las obras con personajes trans o disidentes de género que se escribieron en esta época incluían finales negativos para estos personajes, que fueron utilizados para ejemplarizar a la sociedad. La censura occidental introducida en esta era siguió afectando a la literatura trans japonesa durante los siglos posteriores hasta la actualidad.[20]

Ya a finales del siglo XX, en 1988, la autora Banana Yoshimoto publicó su novela debut, Kitchen, en la cual presentó una visión positiva de una mujer trans a través del personaje de Eriko, a quien describe como «una mujer increíblemente bella». Sin embargo, en contraposición al personaje de Eriko, introduce también a Chica, un personaje opuesto al que define como un «travesti», siendo descrita además como una persona insegura y más visiblemente transgénero. Sin embargo, ambas son representadas como figuras empáticas, compasivas y protectoras.[21]

Dentro de la literatura trans japonesa de la década de 1990 cabe destacar la figura de la escritora Chiya Fujino, quien comenzó su carrera trabajando para una editorial de manga, hasta que fue despedida de su empleo por llevar falda. Su obra suele presentar a personajes marginados o incomprendidos por la sociedad, y en 1999 recibió el premio Premio Akutagawa por su novela Natsu no Yakusoku, centrada en un grupo de personajes queer, incluida una peluquera transgénero llamada Tamayo.[22]

Literatura en sueco

.png)

Uno de los más tempranos ejemplos de literatura transgénero en Suecia surge a raíz del memorista intersexual y transmasculino Andreas Bruce, nacido en 1808. Andreas escribió numerosas cartas y también un diario personal, posteriormente recopilados por su bisnieto, Hilbert Björkdahl.[23] Su memoria se considera la primera escrita por una persona trans en Suecia.[24]

Véase también

Referencias

- ↑ Karlsberg, Michele (21 de junio de 2018). «The Importance of Transgender Literature». San Francisco Bay Times (en inglés). Archivado desde el original el 21 de junio de 2018. Consultado el 22 de septiembre de 2020.

- ↑ a b Haldeman, Peter (24 de octubre de 2018). «The Coming of Age of Transgender Literature». The New York Times (en inglés). Archivado desde el original el 24 de octubre de 2018. Consultado el 22 de septiembre de 2020.

- ↑ Winterson, Jeanette (3 de septiembre de 2018). «‘Different sex. Same person’: how Woolf’s Orlando became a trans triumph». The Guardian (en inglés). Archivado desde el original el 3 de septiembre de 2018. Consultado el 22 de septiembre de 2020.

- ↑ a b Jacques, Juliet (21 de octubre de 2015). «Top 10 transgender books». The Guardian (en inglés). Archivado desde el original el 21 de octubre de 2015. Consultado el 22 de septiembre de 2020.

- ↑ Athitakis, Mark (23 de febrero de 2018). «Saluting 'Myra Breckinridge' on its 50th anniversary». Los Angeles Times (en inglés). Archivado desde el original el 23 de febrero de 2018. Consultado el 23 de septiembre de 2020.

- ↑ Rollmann, Hans (27 de septiembre de 2015). «How Do You Define the Genre of Trans Literature?». PopMatters (en inglés). Archivado desde el original el 22 de septiembre de 2020. Consultado el 22 de septiembre de 2020.

- ↑ Flood, Allison (26 de agosto de 2020). «Marieke Lucas Rijneveld wins International Booker for The Discomfort of Evening». The Guardian (en inglés). Archivado desde el original el 26 de agosto de 2020. Consultado el 22 de septiembre de 2020.

- ↑ Birkenmaier, Anke (2002). «Travestismo latinoamericano: Sor Juana y Sarduy». Ciberletras 7. Archivado desde el original el 7 de enero de 2003. Consultado el 23 de septiembre de 2020.

- ↑ Martínez Díaz, María (2011). «El transexual en El lugar sin límites: monstruosidad, norma y castigo». Revista Humanidades 1: 1-15. ISSN 2215-3934. Archivado desde el original el 6 de noviembre de 2020. Consultado el 22 de septiembre de 2020.

- ↑ Moralejo, Juan (27 de noviembre de 2017). «El beso de la mujer araña: literatura, sexo y revolución en Puig». La Izquierda Diario. Archivado desde el original el 29 de noviembre de 2016. Consultado el 22 de septiembre de 2020.

- ↑ Morales, Hernán José (12 de agosto de 2015). «Palabra travesti en Pedro Lemebel». Catedral Tomada. Revista de Crítica Literaria Latinoamericana 3 (4): 4-20. ISSN 2169-0847. doi:10.5195/ct/2015.87. Archivado desde el original el 25 de agosto de 2023. Consultado el 25 de agosto de 2023.

- ↑ Garabano, Sandra (2003). «Lemebel: Políticas de Consenso, Masculinidad y Travestismo». Chasqui 32 (1): 47-55. ISSN 0145-8973. doi:10.2307/29741767. Archivado desde el original el 25 de agosto de 2023. Consultado el 25 de agosto de 2023.

- ↑ «La argentina Camila Sosa Villada obtuvo el Premio Sor Juana Inés de la Cruz». Infobae. 2 de noviembre de 2020. Archivado desde el original el 2 de noviembre de 2020. Consultado el 2 de noviembre de 2020.

- ↑ Smink, Verónica (4 de septiembre de 2020). «"Es curioso que se peleen por quién recibe primero mi libro, cuando eternamente a las travestis nos han dicho que somos brutas, que no tenemos cultura"». BBC. Archivado desde el original el 22 de septiembre de 2020. Consultado el 22 de septiembre de 2020.

- ↑ García, Alexander (1 de julio de 2019). «Raúl Vallejo aborda la otredad en ‘Gabriel(a)’». El Comercio. Archivado desde el original el 2 de julio de 2019. Consultado el 5 de enero de 2020.

- ↑ Fanjul, Sergio C. (16 de mayo de 2023). «Alana S. Portero, el viaje iniciático de la heroína trans». El País. Archivado desde el original el 16 de mayo de 2023. Consultado el 25 de agosto de 2023.

- ↑ Jiménez, Jennifer (23 de octubre de 2022). «Roberta Marrero, escritora: “Violencia contra las personas trans existió siempre, pero ahora es más virulenta por las redes sociales”». elDiario.es. Archivado desde el original el 23 de octubre de 2022. Consultado el 25 de agosto de 2023.

- ↑ Ávalos, Almudena (3 de junio de 2019). «Paul B. Preciado: “La censura institucional se parece a la violación”». El País. ISSN 1134-6582. Archivado desde el original el 8 de junio de 2019. Consultado el 25 de agosto de 2023.

- ↑ «Paul B. Preciado». Art Review (en inglés). Archivado desde el original el 25 de agosto de 2023. Consultado el 25 de agosto de 2023.

- ↑ a b c d e f g h i «Trans-gender Themes in Japanese Literature From the Medieval to Meiji Eras». Universidad de Massachusetts (en inglés). 2017. Consultado el 7 de julio de 2025.

- ↑ «Transsexuality In Banana Yoshimoto's Kitchen». Internet Public Library (en inglés). Archivado desde el original el 7 de abril de 2025. Consultado el 7 de abril de 2025.

- ↑ «7 LGBTQ Authors From Japan». Tokyo Weekender (en inglés). 6 de abril de 2022. Archivado desde el original el 12 de abril de 2024. Consultado el 7 de abril de 2025.

- ↑ «Sveriges första transperson? Therese Andreas Bruce». QX (en sueco). 24 de junio de 2015. Archivado desde el original el 27 de junio de 2015. Consultado el 18 de abril de 2025.

- ↑ Inger Littberger Caisou-Rousseau: Therese Andreas Bruce: en sällsam historia från 1800-talet. Levnadsberättelse (2013)