Historia prehispánica de Ecuador

El período prehispánico o precolombino en Ecuador es el período más antiguo de las historia del actual Ecuador, y comprende el tiempo que transcurre entre la llegada de los primeros humanos, al rededor de 12 mil años atrás, hasta la llegada de los conquistadores españoles, en 1534, la cual marcó el inició del período colonial. Este período de la historia de este país se caracteriza por lo ausencia de fuentes escritas que hallan sobrevivido hasta nuestros días, por lo que todo lo que sabemos sobre esta época proviene de la arqueología. Por este motivo, algunos se han referido a este período como la Prehistoria Ecuatoriana.

Típicamente, la arqueología ecuatoriana ha dividido la era prehispánica en cuatro períodos:

- Precerámico

- Formativo

- Desarrollo Regional

- Integración

Esta cronología fue desarrollada inicialmente por el arqueólogo ecuatoriano Emilio Estrada y los estadounidenses Betty Meggers y Clifford Evans, entre los cincuenta y los sesenta. Esta fue "oficializada" con la publicación del libro Ecuador: Ancient Peoples and Places (Gentes antiguas y lugares) en 1966.[1] A lo largo de estos cuatro períodos, diversas culturas habitaron las regiones costa, sierra y amazonía del Ecuador. En cuanto a la cuarta región del país, el archipiélago de Galápagos, las investigaciones más recientes creen que esta no fue habitada hasta el período colonial.[2]

Período Precerámico

El período precerámico, como su nombre lo indica, comprende el tiempo entre el poblamiento inicial del país hasta la invención de la cerámica. Los restos arqueológicos más antiguos han sido datados al rededor de los 10 años a. C.,[3] marcando el inicio de este período. Por otro lado el final de este período no ocurre de manera simultánea a lo largo de todo el país. Ya que la aparición de la cerámica ocurrió de manera más temprana en la costa (al rededor del 4 mil a. C.), y más tardía en la sierra y la amazonía [cita requerida].

Las primeras evidencias arqueológicas consisten generalmente en conjuntos de herramientas de piedra simples, como lascas ligeramente retocadas. Sin embargo, también se han encontrado diversos tipos de puntas de flecha. Por ejemplo, en el sitio arqueológico El Inga, ubicado en las faldas del volcán Ilaló (provincia de Pichincha), se hallaron puntas de flecha de un tipo conocidas como puntas de "cola de pescado", las cuales habían sido fabricadas con obsidiana. Estas evidencias indican que los primeros habitantes habrían sido cazadores y recolectores nómadas, que se movían por el terreno sin tener ningún lugar de residencia fijo, cazando animales y recogiendo frutos y vegetales . Otros sitios arqueológicos importantes donde se encontraron restos de estos cazadores-recolectores con la cueva de Chobshi, en Azuay o el sitio de Cubilán, en Loja, donde se encontraron los restos de un campamento de cazadores.[3][4]

Por otro lado, en la península de Santa Elena ( región Costa), se desarrolló la llamada Cultura Las Vegas al rededor del 7 mil años a. C. Los habitantes de las vegas también eran nómadas y vivían de la caza, la recolección y la pesca.[4] Pero, al contrario que los habitantes del Inga, Chobshi y Cubilán, existen evidencias de que la gente de Las Vegas ya practicaba una forma temprana de agricultura, cultivando calabazas y manejando los ecosistemas naturales.[5] En el sitio arqueológico Las Vegas (el cual da nombre a esta cultura) se encontraron los restos de una de sus aldeas, que consiste en pequeñas chozas de madera y paja, y 192 enterramientos de la época,[4] de entre estos destaca la tumba de los conocidos como Amantes de Sumpa.[6]

Estudios de restos vegetales en el lago San Pablo (provincia de Imbabura) han logrado demostrar que el maíz fue introducido en la sierra ecuatoriana hacia el año 6000 a. C., lo que indica que para aquel entonces ya se habría empezado a practicar alguna forma de agricultura primitiva en la región.[cita requerida]

Período Cerámico o Formativo

El Período Cerámico se dio del 4000 a. C. al 500 a. C. en esa época los grupos de aborígenes, que habitaban en el antiguo territorio ecuatoriano, logran importantes avances en la agricultura, factor que constituyó un especial vínculo de nuclearización humana, conformando una sociedad estable, sedentaria, organizada en los primeros poblados y centros ceremoniales.[7]

El desarrollo tecnológico y estético de la cerámica, así como de otras artesanías y los inicios de una especialización en el trabajo, también constituyen algunas de las características de este importante período. Las Culturas Formativas de la Costa ecuatoriana son: la Cultura Valdivia, Machalilla y Cultura Chorrera. y Cotocollao en la Sierra; en la Amazonía son: Mayo Chinchipe, Pastaza, Chiguaza y muchos otros. La cultura Cerro Narrío o Chaullabamba prosperó desde el 2000 a. C. hasta el 600 d. C. en las provincias sureñas de Cañar y Azuay.

Santa Ana (La Florida) es un importante sitio arqueológico en las tierras altas de Ecuador, que se remonta al año 3.500 a. C. Se encuentra en la provincia de Zamora-Chinchipe, y fue descubierto en el siglo XXI. Pertenece a la propuesta de la cultura Mayo Chinchipe-Marañón.[8][9]

Formativo Temprano

Varias Venus de Valdivia.Se dio de 4000 a. C. al 1800 a. C. En este período se desarrolló la Cultura Valdivia, que se asentó en lo que hoy es la actual provincia de Manabí y norte de la provincia de Santa Elena donde se encuentra el poblado y museo de Valdivia, donde se encontraría el complejo Real Alto.[10] Sus habitantes construían sus casas en pequeñas colinas, con materiales como hojas para la cubierta, caña guadúa y troncos para la estructura. Sus habitantes cerca del mar se dedicaban a la pesca, elaborando sus anzuelos con concha perlífera. Así mismo los miembros de esta cultura eran hábiles fabricantes del artesanías en arcilla, huesos de pescados, conchas y caracoles.[11]

La Cultura Valdivia fue la primera en América Latina en usar el telar como aparato para tejer así como también el churo, como instrumento musical hecho de una caracola marítima que produce un sonido como trompeta, todavía hoy en día se utiliza es muchas comunidades campesinas del Ecuador.

Formativo Medio

Se dio de 1800 a. C. al 1500 a. C. En este período se desarrolló la Cultura Machalilla, cultura precolombina localizada en la zona costera de la parte sur del actual Ecuador, en las provincia de Manabí y Santa Elena. Se puede considerar emparentada con la anterior Cultura Valdivia, con una clara evolución en el trabajo de la cerámica.[12]

Es característica de esta cultura la deformación de los cráneos, en sentido vertical y occipital, deformación que también queda representada en las figuras de cerámica, y que seguramente responde a razones estéticas y a un indicativo de posición social. También son característica los recipientes con asas en forma de estribo y decoración con bandas rojas.

Formativo Tardío

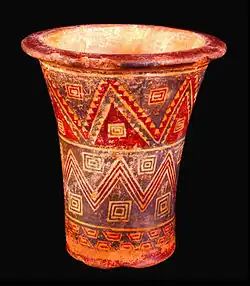

Se dio de 1500 a. C. al 500 a. C. En este período se desarrolló la cultura Chorrera, vivieron hace tres mil quinientos años. Sus cerámicas especializadas en el abrillantado y decorado de hermosos objetos, elaboraban botellas musicales, flautas de pan, vasijas rituales, platos, descansanucas y muchas figurillas que representaban a hombres y animales.[13]

Sus casas realmente redondas tenían una abertura en el techo, también construían canoas de totora para la navegación. Tuvo su núcleo en el sitio La Chorrera, ubicado en la ribera oriental del río Babahoyo; pero esta cultura extendió su presencia hacia casi todas las regiones costaneras e inclusive a algunas de la serranía(Faldas de los Andes).

Período Desarrollo Regional

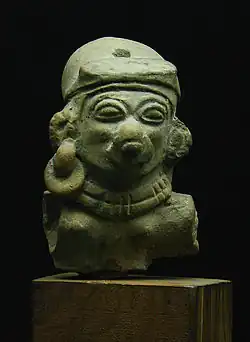

El Desarrollo Regional se dio en 500 a. C. al 500 d. C. A este período se lo ha llamado Desarrollo Regional por el importante grado de organización social y política de las culturas que alcanzaron desenvolvimientos autónomos en zonas geográficas pertenecientes a subregiones naturales. El arte también tuvo características diferenciadas, que se notan con facilidad entre una y otra cultura. El trabajo de los materiales tiene por primera vez su registro en este período.

Característica importante es también la especialización del trabajo: sacerdotes, alfareros, tejedores, agricultores, comerciantes, tendrán sus primeras organizaciones gremiales.

Las culturas de la Costa pertenecientes a esta etapa son: La Tolita, Guangala, Tejar-Daule, Jama-Coaque y Bahía. en las Sierras son el Cerro Narrío Alausí; y en la selva amazónica ecuatoriana los Tayos.

Cultura Guangala

A la cultura Guangala se le atribuye una datación correspondiente al 500 a. C. y 500 d. C., sus asentamientos se han encontrado al norte de la península de Santa Elena y a lo largo de la costa del océano Pacífico hasta la altura de la Isla de la Plata frente a la costa central de Manabí. Hacia el interior sus límites alcanzan la cordillera de Chongón-Colonche en la provincia del Guayas y la cordillera de Paján en Manabí.

El hallazgo de innumerables manos y metales de piedra, además de estigios de presas de tierra para almacenar el agua, hacen pensar en una intensa y muy bien organizada actividad agrícola que se complementaba con la provisión de alimentos marinos y la cacería.

Llama la atención una forma muy singular de recipiente o platón de cerámica, constituido por boca ancha cuyo cuerpo circular y cóncavo se encuentra sostenido en cuatro patas curvadas y puntiagudas. Estos platones polípodos tienen una decoración geométrica en su parte cóncava y en algunos casos las patas presentan cuerpos humanos.

Sin embargo, en la zona que hoy es Guayaquil, durante el periodo de Desarrollo Regional, dos grupos importantes se asentaron. El primero, definido por los hermanos Parducci, corresponde a poblaciones de la denominada Fase Guayaquil, asentados en zonas bajas, como en la Atarazana. Existen también otros sitios definidos dentro del proyecto el Gran Guayaquil, el que da cuenta de que la sociedad del Desarrollo Regional en la zona se constituía en algo diferente a Guangal de la península de Santa Elena.

Hacia los afluentes del Daule y Babahoyo, la Fase Daule-Tejar, y sus variantes, Fase Silencio, son importantes grupos de la zona.

Valle del Río Upano

Un grupo de ciudades surgió en el valle del río Upano, en el este de Ecuador, entre los años 500 a. C. y 600 d. C. Aunque la cultura de los habitantes de estas ciudades aún no se comprende bien, se cree que decenas de miles de personas residían en la región en su apogeo

Período de Integración

El Período de Integración data de 500 d. C. a 1500 d. C. La paulatina desaparición de las fronteras de los grupos menores y la integración del imperio Incas con culturas menores constituyen una de las principales características del Período de Integración. Otros rasgos distintivos de este período se pueden sintetizar en los siguientes puntos:

- Existe una mayor tecnificación de la agricultura, sobre todo mediante la utilización de terrazas de cultivo que dejarán su huella indeleble especialmente en el paisaje andino.

- La mejor producción agrícola permitirá la expansión de la población y en consecuencia la de los centros urbanos.

- Se incrementa la producción que es comercializada a través del sistema de trueque y posiblemente mediante el inicio de un sistema incipiente de monedas.

- Se da una metalurgia desarrollada en la que una mayor cantidad de objetos utilitarios y decorativos que comienza a elaborarse mediante la utilización del cobre o en la aleaciones con el oro y la plata.

- Se aumenta la producción de textiles de algodón.

En el litoral ecuatoriano tres culturas importantes se ubican en este período: la cultura milagro, la manteña, y la huancavilca. La primera ocupó áreas geográficas del golfo de Guayaquil y todo el sistema fluvial del río Guayas. Los asentamientos manteños se encuentran alrededor del norte de Manabí, rodeando parte de Bahía de Caraquez, la Isla de la Plata, y la actual ciudad de Manta. Los huancavilcas se circundan desde el norte del Guayas hasta el norte de la provincia de El Oro.[14] En la sierra surgieron las culturas Cosangua-Píllaro, Capulí y Piartal-Tuza; en la región oriental se encontraba la Fase Yasuní.

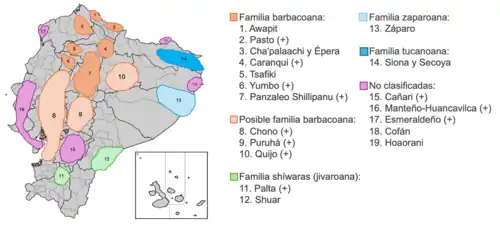

Lenguas indígenas de los Señoríos Étnicos

En esta época se desarrollaron las lenguas que conformarían posteriormente las familias lingüísticas barbacoanas, zaparoanas, jivaroanas y las lenguas tucanas. Dentro de esta variedad, las lenguas barbacoanas forman un grupo significativo hablado tanto en Colombia como en Ecuador. Actualmente, cinco lenguas barbacoanas continúan vivas: el cha'palaachi, el tsáfiqui, el awá. Durante el periodo de desarrollo regional existían lenguas como el caranqui, puruhá, pasto, panzaleo y chono, las cuales pertenecieron a culturas de los valles interandinos y la cuenca del río Guayas.[15][16] Sin embargo, no se debe confundir con el idioma quichua que tuvo su origen en el Perú y a través de la conquista incaica de los señoríos étnicos y la posterior evangelización durante la colonia se difundió.[17][18]

Cultura quitu

El señorío Quitu habitó los valles entre Tungurahua y Pichincha, limitando con los Caranquis al norte. Existió entre 850 a. C. y 1550 d. C., viviendo en casas circulares de cangagua y desarrollando cerámica. Su economía se basó en el intercambio con diversas culturas a través de comerciantes llamados mindalaes. En Quito, aprovecharon las lagunas y su fauna, y enterraban a sus difuntos con pertenencias en tumbas profundas, evidenciando comercio costero. Su idioma era el panzaleo.[19][20]

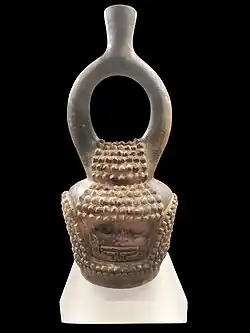

Cultura milagro-quevedo

La cultura milagro-quevedo, conocido como Chono habitó la cuenca del Guayas y la costa de El Oro, siendo un importante intermediario comercial entre la costa (Manteño-Huancavilca) y los Andes (Puruhá, Quitu, Caranqui). Destacaron en metalurgia y por su cerámica ceremonial simbólica llamada "cocina de brujo", decorada con anfibios y reptiles asociados a la lluvia y el inframundo. Vivían en tolas con entierros en grandes cerámicas apiladas y casas en la cima para evitar inundaciones. Usaban hachas moneda en el comercio, y el cacique Guayaquile dio nombre a la ciudad de Guayaquil.[21]

Cultura caranqui

Los Caras, también conocidos como Caranquis, habitaron principalmente la actual provincia de Pichincha, destacando el complejo de Pirámides de Cochasquí. Este sitio arqueológico de 84 hectáreas a 3100 m s. n. m. contiene quince pirámides en forma de "T" con rampas, construidas con cangahua y actualmente cubiertas de vegetación. Se cree que funcionaron como observatorios astronómicos con calendarios lunares y solares, y el hallazgo de cráneos sugiere usos ceremoniales o militares. Los Caranquis ofrecieron fuerte resistencia a los Incas y participaron en la guerra civil incaica del lado de Atahualpa.[22]

Cultura cañari

La cultura Cañari habitó las provincias de Cañar y Azuay, con presencia en otras del sur de Ecuador. Fueron conquistados por los Incas, quienes construyeron Tomebamba en su territorio. Durante la guerra civil incaica, apoyaron a Cusco y sufrieron la persecución atahualpista. Desarrollaron lazos comerciales con pueblos costeros como los Huancavilcas y la cultura Milagro Quevedo. Su lengua propia, el cañari, influyó en el acento del castellano sureño, y su mitología dual se centra en la serpiente (Kan) y la guacamaya (Ar), con lugares de culto como la Laguna Culebrillas y el Cerro Puñay.[23]

Cultura manteña

Manteño con su cuerpo decorado con sellosLa cultura manteña se desarrolló aproximadamente desde el año 600 hasta el 1534. Las crónicas españolas dicen que los manteños tenían conocimientos de navegación y pesca, vivían en pequeñas casas de madera, y poseían artesanías de oro y esmeraldas. Uno de sus centros religiosos era la Isla de la Plata, así como el Cerro de Hojas, ubicado entre lo que actualmente es Manta y Portoviejo, donde se encontraron sillas o tronos de propósitos religiosos. Además, fueron famosas sus balsas con las que se desarrolló el comercio en la costa del actual Ecuador.[24]

Cultura huancavilca

La cultura Huancavilca, también se puede referir como Guancavilca o Wanka Wilka, tiene unos setecientos años de antigüedad entre los 800 - 1500. Dicen los historiadores que los huancavilcas se extraían los dientes a temprana edad como señal de sacrificio a sus dioses, por ello los llamaban "los desdentados". Desarrollaron la agricultura y eran excelentes guerreros. El cacique Huancavilca vivía en la Isla Puná frente a los que actualmente es la ciudad de Guayaquil, dentro de lo que ahora es la provincia del Guayas.[25][26]

Cultura cayapa

La cultura Cayapa o Chachi migró desde la costa de Esmeraldas hacia los Andes cerca de Ibarra, para luego regresar a la costa durante la conquista española, estableciéndose en Pueblo Viejo. Enfrentaron a una cultura "caníbal" y tuvieron relaciones, a veces conflictivas, con el Reino Zambo de Esmeraldas. Están étnicamente relacionados con los Tsáchilas y los Awá. Su rica mitología incluye relatos de sus ancestros A Arucu y A Ashimbu, la leyenda del niño contra la serpiente Pini, y la esperanza de regresar a su tierra ancestral de Tutsá.[27][28]

Véase también

Referencias

- ↑ Salazar, Ernesto (1994). «La arqueología contemporánea del Ecuador (1970-1993)». Procesos. Revista Ecuatoriana De Historia, 1 (5): 5-27. doi:10.29078/rp.v1i5.453. Consultado el 19 de mayo de 2023.

- ↑ Anderson, Atholl; Stothert, Karen; Martinsson-Wallin, Helene; Wallin, Paul; Flett, Iona; Haberle, Simon; Heijnis, Henk; Rhodes, Edward (2016). «Reconsidering Precolumbian Human Colonization in the Galápagos Islands, Republic of Ecuador». Latin American Antiquity, 27(2) (en inglés): 169-183. ISSN 1045-6635. doi:10.7183/1045-6635.27.2.169. Consultado el 25 de marzo de 2022.

- ↑ a b Nami, Hugo G.; Stanford, Dennis J. (2016). «Dating the Peopling of Northwestern South America: An AMS Date from El Inga Site, Highland Ecuador». PaleoAmerica: A journal of early human migration and dispersal (en inglés). doi:10.1080/20555563.2016.1139793. Consultado el 18 de agosto de 2023.

- ↑ a b c Gutiérrez Usillos, Andrés (2009). «Período paleolítico». Dioses, símbolos y alimentación en los Andes: Interrelación hombre - fauna en el Ecuador prehispánico. Quito, Ecuador: Abya Yala. pp. 33-48. ISBN 978-9978-22-826-5.

- ↑ Meltzer, David J. (2018). «The origins, antiquity, and dispersal of the first americans». En Scarre, Chris, ed. The human past: World Prehistory and the Development of Human Societies (4 edición): 149-172. ISBN 978-0-500-29335-5.

- ↑ Stothert, Karen E. (1988). «VI: Patrones de Entierros». La Prehistoria Temprana de la Península de Santa Elena, Ecuador: CULTURA LAS VEGAS. Miscelánea Antropológica Ecuatoriana 10. Guayaquil: Museo del Banco Central del Ecuador. pp. 133-140. Consultado el 10-11-2022.

- ↑ Freire, Ana Maritza (2002). Período precerámico y período formativo. Libresa. ISBN 978-9978-80-927-3. Consultado el 28 de abril de 2025.

- ↑ La cultura Mayo Chinchipe redefine el origen de la civilización andina, www.eltelegrafo.com.ec

- ↑ Gaëtan Juillard (2014). «Dumbarton Oaks, Pre-Columbian Studies Public Lecture: Francisco Valdez». Proyecto Zamora Chinchipe.

- ↑ Caputi, Mariella García (2006). Las figurinas de Real Alto: reflejos de los modos de vida Valdivia. Editorial Abya Yala. ISBN 978-9978-22-634-6. Consultado el 28 de abril de 2025.

- ↑ Usillos, Andrés Gutiérrez (2002). Dioses, símbolos y alimentación en los Andes: interrelación hombre-fauna en el Ecuador prehispánico. Editorial Abya Yala. ISBN 978-9978-22-280-5. Consultado el 28 de abril de 2025.

- ↑ Estrada, Emilio (1958). Las culturas pre-clásicas, formativas o arcaicas del Ecuador. Museo Víctor Emilio Estrada. Consultado el 28 de abril de 2025.

- ↑ Cultura: revista del Banco Central del Ecuador. Banco Central del Ecuador, Revista Cultura. 1992. Consultado el 28 de abril de 2025.

- ↑ Martin, Alexander. «Arqueología Ecuatoriana | The Dynamics of Pre-Columbian Spondylus trade across the South American Central Pacific Coast». Arqueología Ecuatoriana (en inglés británico). Consultado el 16 de diciembre de 2022.

- ↑ Caamaño, Jacinto Jijón y (1940). El Ecuador interandino y occidental antes de la conquista castellana. Editorial ecuatoriana. Consultado el 23 de abril de 2025.

- ↑ Samaniego, Alfredo Costales; Peñaherrera, Dolores Costales (2002). Etnografía, lingüística e historia antigua de los caras o yumbos colorados, 1534-1978. Abya Yala. ISBN 978-9978-22-242-3. Consultado el 23 de abril de 2025.

- ↑ Identidad lingüística de los pueblos indígenas de la región andina. Editorial Abya Yala. 2005. ISBN 978-9978-22-559-2. Consultado el 23 de abril de 2025.

- ↑ Alfredo Torero. El quechua y la historia social andina ISBN 978-603-45021-0-9.

- ↑ Rumazo, José (1933). El Ecuador en la América prehispánica ...: Con 9 grabados fuera de texto. Editorial Bolívar. Consultado el 8 de julio de 2024.

- ↑ Los señores étnicos de Quito en la época de los incas.. 1980. Consultado el 8 de julio de 2024.

- ↑ Hidalgo, Angel Emilio (19 de abril de 2015). «Los Chonos, antiguos habitantes de la cuenca del Guayas». El Telégrafo. Archivado desde el original el 8 de enero de 2018. Consultado el 6 de mayo de 2021.

- ↑ Cervantes, Biblioteca Virtual Miguel de. «Historia general de la República del Ecuador. Tomo primero». Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Consultado el 13 de abril de 2023.

- ↑ Hermida, Gustavo Reinoso (2006). Cañaris e incas: historia y cultura. Gobierno Provincial de Azuay. ISBN 978-9978-44-750-5. Consultado el 13 de abril de 2023.

- ↑ Lara, Catherine. «Arqueología Ecuatoriana | ¿Cómo se supo que las sillas manteñas… eran sillas?». Arqueología Ecuatoriana (en inglés británico). Consultado el 16 de diciembre de 2022.

- ↑ Benítez, Lilyan; Garcés, Alicia (1993). Culturas ecuatorianas: ayer y hoy. Editorial Abya Yala. ISBN 978-9978-04-648-7. Consultado el 28 de abril de 2025.

- ↑ Holm, Olaf (1982). Cultura manteña-huancavilca. Museo Antropológico y Pinacoteca del Banco Central del Ecuador. Consultado el 28 de abril de 2025.

- ↑ Benito Tapuyo, Julio Quintero (2017). Centro Chachi San Salvador, ed. Plan de Vida Centro Chachi San Salvador. Entretejiendo el fortalecimiento de la gobernanza tradicional y la identidad cultural. San Salvador-Esmeraldas: Fondo de Alianzas para los Ecosistemas Críticos.

- ↑ Jorge., Gómez R.,; Raúl., Borja, (1993). Las misiones pedagógicas alemanas y la educación en el Ecuador. P. EBI-MEC-GTZ. ISBN 9978940693. OCLC 30435921. Consultado el 16 de marzo de 2019.

Enlaces externos

- Museo y Centro Cultural de Manta

- Ecuador Costa Aventura: Museo Salango y Centro de la investigación (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última).

- Museo Chileno de Arte Precolombino: Figurillas del antiguo Ecuador

- redalyc.org: Surgimiento y evolución de la cultura Manteña-Guancavilca: reflexiones acerca de los cambios y continuidades en la costa del Ecuador prehispánico

%252C_figuretta_di_donna_incinta%252C_2300-2000_ac_ca.jpg)

%252C_figuretta_di_donna_forse_incinta%252C_2300-2000_ac_ca.jpg)