Lenguas indígenas de Ecuador

Las lenguas indígenas de Ecuador comprenden diversos grupos lingüísticos que son considerados lenguas originarias de este país, como las lenguas barbacoanas, zaparoanas, jivaroanas y tucanas, además de lenguas aisladas como el huaorani. Esta diversidad incluye tanto lenguas actualmente habladas como lenguas extintas, evidenciando una rica historia lingüística que ha sido objeto de numerosos estudios para su clasificación y comprensión. Entre las lenguas alóctonas (originarias de otros territorios) se encuentran el quichua y el español. El quichua, proveniente de la región central y occidental del actual Perú, llegó a Ecuador por comercio, conquista incaica y evangelización, siendo adoptado por comunidades andinas, mientras que el español introducido durante la conquista española y la evangelizacion evolucionó al entrar en contacto con las lenguas nativas, lo que dio como resultado el español ecuatoriano.

En la actualidad, de los 1'302.057 indígenas que habitan Ecuador, se estima que el 49,6% de ellos, es decir 645.821 personas, habla una lengua indígena. Las dos principales son el quichua, con 527.333 hablantes y el shuar con 59.894 hablantes.[1]

Clasificación

Lenguas originarias

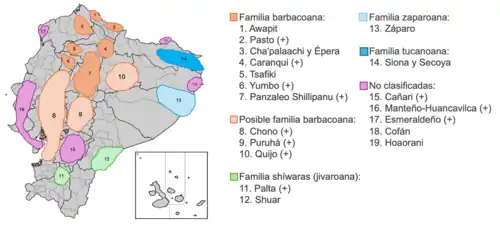

Existen dentro de los principales grupos las lenguas zaparoanas, lenguas jivaroanas y el idioma huaorani, que es una lengua aislada. En el norte todavía se hablan lenguas tucanas y algunas lenguas barbacoanas. La siguiente es una lista de las lenguas conocidas, las lenguas ya extintas se han marcado con el signo (†):[2][3][4]

Lenguas barbacoanas

Son un grupo de lenguas indígenas de Colombia y Ecuador. En la actualidad se siguen hablando cinco lenguas barbacoanas: cha'palaachi (cayapa, chachi), tsáfiqui (colorado, tsáchila), awá (Kuaiquer) y guambiano de Colombia (Curnow y Liddicoat 1998). Entre todas ellas suman casi 50 mil hablantes. Además existen las lenguas muertas con posible origen barbacoano como son el caranqui (†), puruhá (†), pasto (†), panzaleo (†), chono (†) que pertenecen a culturas que vivieron en valles interandinos o en la cuenca del Rio Guayas.[4] A esto se suma la etnia sindagua podría ser la antecesora de los modernos awá y por tanto su lengua sería una forma antigua de awá pit. Además, se conjetura que el idioma puruha pertenecio a esta familia lingüística, posiblemente por la relación comercial con la cultura Milagro Quevedo cuyo idioma también perteneció a esta familia. Sin embargo existen otros investigadores que intentan relacionarlo con el idioma canari, que al momento se mantiene como "no clasificado". Debido a la importancia de esta gran familia lingüística y a la cantidad de lenguas que se perdieron, existen varios intentos de clasificación que buscan agrupar a la mayoría de estas lenguas dentro de un tronco común.[5] Los principales investigadores en este respecto fueron: Brinton (1891), Beuchat y Rivet (1910), Curnow (1998), Loukotka (1968), Greenberg (1987) y Kaufman (1990) y Adolfo Constenla Umaña (1991).

Lenguas jivaroanas

Las lenguas jívaras son una pequeña familia de lenguas, o quizá una única lengua aislada, de la selva amazónica del norte del Perú y oriente de Ecuador. Dentro de las etnias que se encuentran en territorio ecuatoriano pertenecen las lenguas shuar y achuar. Las lenguas jivaroanas parecen ser ampliamente inteligibles entre sí, e incluso algunos hablantes de aguaruna, presumiblemente la lengua más divergente del resto, afirman que existe inteligibilidad mutua completa con el wambisa.[6]

Lenguas tucanoanas

Las lenguas tucanas son una familia de lenguas indígenas habladas en el noroeste de la Amazonia, en territorios de Brasil, Colombia, Perú y Ecuador. En territorio ecuatoriano se encuentran las lenguas tukano y secoya.[7]

Lenguas zaparoanas

Las lenguas zaparoanas se hablan en las regiones amazónicas de Perú y Ecuador. En Ecuador esta lengua se concentra en la etnia záparo. Según Andrade (2001) y Juncosa (2000) los záparo habitan en las comunidades de río Curaray, Conambo (Llanchamacocha/Witsauke; Jandiayacu/Masaraka y Mazaramu/Aremanu), río Pinduyacu (Cuyacocha y Akamaro), Torimbo y Balsaura. Esta cultura comprende un número reducido de personas lo que hace que esta lengua este en peligro de extinsion.[8]

Lenguas no clasificadas o aisladas

A este grupo pertenece el idioma extinto cañari que se habló en las provincias de Cañar, Azuay y en el sur de Chimborazo (Alausí), es decir en el centro y sur del Ecuador.[9] Por esta razón se la emparenta con el idioma puruha, que muchas veces es considerado como perteneciente a la familia barbacoana. Además se ha conjeturado una posible familia lingüística que agrupe a ambos idiomas al que se lo ha denominado simplemente lenguas Cañar-Puruhá. Esto se debe a que a diferencia de las otras familias lingüísticas como la barbacoana, jivaroana, tucanoana y zaparoana, en este caso ambas lenguas se encuentran extintas por lo que se carece de una gramática que permita delitimar esta "familia linguistica".[10] Por esta razón se ha vinculado a la lengua puruha con las lenguas barbacoanas, puesto que compartía frontera además de la lengua cañari, con la lengua de la cultura milagro quevedo y la lengua panzaleo (emparentada con la de los caras, yumbos, colorados) ambas pertenecientes a la familia barbacoana.[11] Caso similar es el de los idiomas extintos esmeraldeño (†) y manteño-huancavilca (†), cuya familia lingüística se desconoce, pero en este caso no se ha conjeturado su posible pertenencia a la familia barbacoana. El primer caso, por la influencia de las lenguas africanas que pudieron haber modificado el idioma que se hablaba en esmeraldas.[12]

A esto se suma las lenguas aisladas o no clasificadas como son el wao y el cofán, ambos hablados en la amazonia de Ecuador y que pertenecen a etnias indígenas en aislamiento.[13] El español ha desplazado a las lenguas originarias y un buen número de lenguas indígenas poco documentadas desaparecieron durante el período colonial, especialmente en la costa de Ecuador donde se dio un proceso de castellanización acelerado. En este grupo se encuentran las lenguas manteño-huancavilca que no están documentadas ni clasificadas. Muchas de estas lenguas están poco documentados, excepto por topónimos que permite establecer de manera aproximada su extensión pasada.[14] Además la falta de gramática dificulta su clasificación bajo una familia de idiomas particular. [13]

Lenguas alóctonas

Dentro de la categoría de lenguas alóctonas, es decir, no originarias, y que llegaron a Ecuador desde otros lugares se encuentra el quichua y el español. Respecto al primero, el quichua tiene su origen fuera de Ecuador, en un territorio que correspondería con la región central y occidental de lo que actualmente es Perú y en etnias que no se encontraban emparentadas con los senorios étnicos.[15] Además, linguisticamente el quichua no guarda relación con las principales familias lingüísticas ecuatorianas como son la barbacoana, jivaroana, tucanoana y zaparoana. Su llegada a territorios que actualmente conforman el Ecuador se dio por tres orígenes: el comercio, la conquista incaica y la evangelizacion durante la colonia. Tanto la conquista incaica como la evangelizacion, describen un origen muy reciente, lo que implica que el quichua tendría una antigüedad similar al español en Ecuador. En cuanto al origen comercial, esta hipótesis se ve debilitada por el hecho de que las culturas más comerciales fueron las que se encontraban en el litoral como en el caso de los Manteno huancavilca, Punaes, Chonos. Sin embargo, es justamente en esta región donde el quichua no tiene presencia, lo que fortalece la teoría del origen reciente, por conquista y evangelizacion. Por otro lado, este idioma ha sido apropiado por algunas comunidades indígenas de los Andes y las antiguas lenguas que se hablaban como el caranqui, el puruhá, el panzaleo, y el cañari, nutrieron al quechua creando un dialecto propio, el quechua norteño, conocido como quichua o, de acuerdo a la ortografía en este idioma "kichwa".[16][17] Asimismo el español ha sido modificado por las lenguas anteriormente habladas, lo que permitió la creación del español ecuatoriano, con todas sus variedades dialectales que se enmarcan dentro del macrodialecto americano. En la actualidad en español es considerado la lengua oficial de Ecuador. El kichwa y el shuar son considerados idiomas oficiales dentro de las comunidades indígenas que los hablan.[18]

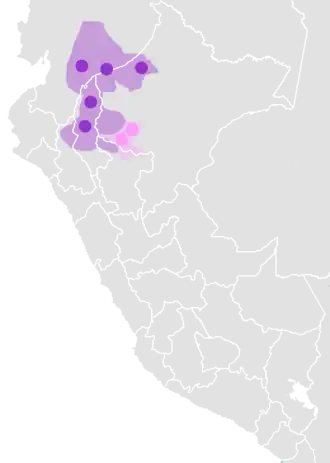

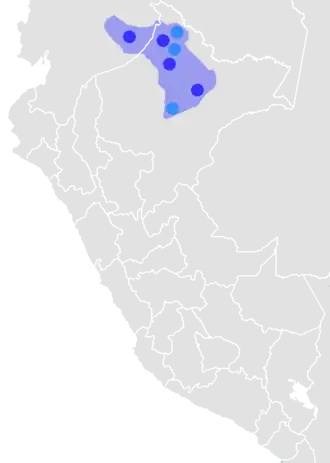

Mapa de lenguas originarias

Actualidad

En la actualidad, aunque el 7,7% de la población se identifica como indígena según el último Censo de Población y Vivienda de 2022, solo el 3,2% realmente habla un idioma indígena.[1] Esto significa que del total de la población indígena que asciende a 1'302.057 personas, el 50,4% de ellos no habla un idioma indígena, el 40,5% habla quichua y el 4,6% habla shuar. En números totales de personas, en Ecuador se estima que 645.821 de personas habla un idioma indígena. Estas se dividen principalmente en:[1]

- Quichua con 527.333 hablantes y el 40,5% del total de indígenas.

- Shuar con 59.894 hablantes y el 4,6% del total de indígenas.

- Otras lenguas con 58.594 hablantes y el 5,3% del total de indígenas.

A pesar de esta disminución en el número de hablantes, la Constitución de Ecuador reconoce el quichua (un dialecto dentro de la familia lingüística quechua) y el shuar como lenguas oficiales para uso comunitario, junto con el español como idioma oficial principal.[19] Estas dos son las lenguas indígenas más importantes y con mayor número de hablantes en el país, y su reconocimiento constitucional busca proteger y promover la riqueza lingüística y cultural de las nacionalidades indígenas de Ecuador. Para ello se empezó el proyecto de Educación intercultural bilingüe (EDI).[20]

Véase también

Referencias

- ↑ a b c «Censo de Población y Vivienda de Ecuador». INEC. 2022-2023. Consultado el 30 de junio de 2025.

- ↑ Language map of Ecuador

- ↑ «» Lenguas Archivo de Lenguas y Culturas del Ecuador». Consultado el 11 de julio de 2024.

- ↑ a b Loukotka, Čestmír (1968). Classification of South American Indian languages. Los Angeles: UCLA Latin American Center. (requiere registro).

- ↑ Greenberg, Joseph; Ruhlen, Merritt (4 de septiembre de 2007). An Amerind Etymological Dictionary (pdf) (12 edición). Stanford: Dept. of Anthropological Sciences Stanford University. pp. 277-278. Archivado desde el original el 25 de diciembre de 2010. Consultado el 27 de junio de 2008.

- ↑ Simon E. Overall, 2007, p. 4

- ↑ Greenberg, Joseph Harold (1987). Language in the Americas (en inglés). Stanford University Press. ISBN 978-0-8047-1315-3. Consultado el 23 de abril de 2025.

- ↑ Ileana, Almeida Vélez (26 de octubre de 2022). Identidades históricas de los pueblos indígenas del Ecuador. Editorial Abya - Yala. ISBN 978-9942-09-838-2. Consultado el 23 de abril de 2025.

- ↑ Adelaar, Willem (2004). The languages of the Andes. Cambridge: Cambridge University Press. p. 395.

- ↑ Samaniego, Alfredo Costales; Peñaherrera, Dolores Costales (2001). Barro antiguo: el pensamiento antropológico de Juan Félix Proaño. Editorial Abya Yala. ISBN 978-9978-04-725-5. Consultado el 23 de abril de 2025.

- ↑ Samaniego, Alfredo Costales; Peñaherrera, Dolores Costales (2002). Etnografía, lingüística e historia antigua de los caras o yumbos colorados, 1534-1978. Abya Yala. ISBN 978-9978-22-242-3. Consultado el 23 de abril de 2025.

- ↑ Caamaño, Jacinto Jijón y (1940). El Ecuador interandino y occidental antes de la conquista castellana. Editorial ecuatoriana. Consultado el 23 de abril de 2025.

- ↑ a b Garcés, Pedro Arturo Reino (1992). Clasificaciones de las lenguas indígenas en el Ecuador precolombino. Editorial Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Tungurahua. Consultado el 30 de julio de 2024.

- ↑ Díaz, Valentín (30 de noviembre de 1). «Dos idiomas se extinguieron en los últimos cinco años en el país». El Comercio. Consultado el 11 de julio de 2024.

- ↑ Alfredo Torero. El quechua y la historia social andina ISBN 978-603-45021-0-9.

- ↑ Identidad lingüística de los pueblos indígenas de la región andina. Editorial Abya Yala. 2005. ISBN 978-9978-22-559-2. Consultado el 23 de abril de 2025.

- ↑ Chasiquiza, Luis Montaluisa (1 de enero de 2019). La estandarización ortográfica del quichua ecuatoriano. Consideraciones históricas, dialectológicas y sociolingüísticas. Editorial Abya-Yala. ISBN 978-9978-10-496-5. Consultado el 23 de abril de 2025.

- ↑ Perino, Elena (3 de mayo de 2022). La educación intercultural bilingüe en Ecuador: historia, discursos y prácticas cotidianas. Latin America Research Commons. ISBN 978-1-951634-26-1. Consultado el 23 de abril de 2025.

- ↑ «Los 14 idiomas que aún se hablan en el Ecuador». El Universo. 5 de marzo de 2023. Consultado el 30 de junio de 2025.

- ↑ «La educación intercultural bilingüe en Ecuador | UNICEF». www.unicef.org. Consultado el 30 de junio de 2025.