Dictadura de Juan Vicente Gómez

| Dictadura de Juan Vicente Gómez | ||

|---|---|---|

| Parte de Hegemonía Andina | ||

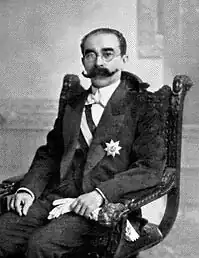

Juan Vicente Gómez caminando por Caracas tras acceder al poder en 1908. | ||

| Contexto del acontecimiento | ||

| Fecha | 1908 - 1935 | |

| Sitio | Venezuela | |

| Influencias ideológicas de los impulsores |

Anticomunismo Culto a la personalidad de Simón Bolívar Autoritarismo | |

| Gobierno previo | ||

| Gobernante | Cipriano Castro | |

| Forma de gobierno | Dictadura militar | |

| Gobierno resultante | ||

| Gobernante |

Juan Vicente Gómez (1908-1913; 1922-1929; 1931-1935) José Gil Fortoul (1913-1914) Victorino Márquez Bustillos (1914-1922) Juan Bautista Pérez (1929-1931) | |

| Forma de gobierno | Dictadura militar | |

| Pérdidas | ||

| Detención | Cientos de presos políticos (aprox.)[1](entre esos Germán Suárez Flamerich, Andrés Eloy Blanco, Román Delgado Chalbaud) | |

La dictadura de Juan Vicente Gómez (también conocida como Gomecismo y autodenominada Rehabilitación)[2] se refiere a los tres mandatos no consecutivos de Juan Vicente Gómez en Venezuela, intercalados entre tres gobiernos títeres. Fue el segundo conjunto de gobiernos de la etapa conocida como Hegemonía Andina, liderada por presidentes nacidos en el estado Táchira, sucediendo a la dictadura de Cipriano Castro tras la traición que el vicepresidente Gómez materializó en el golpe de Estado en 1908, y culminando con su muerte 27 años después, tras la cuarta reelección de Gómez, convirtiéndose en el tercer presidente en morir en el cargo, desde Francisco Linares Alcántara.

Tras su asunción se perfiló como un gobierno con tendencias democráticas, pero ante la posibilidad de perder las elecciones de 1914, Gómez denunció una supuesta invasión extranjera de Castro y persiguió a sus oponentes, instalando una férrea dictadura en 1913.[3][4]

A nivel legislativo, el gobierno impulsó una nueva constitución en 1909. Gómez tuvo también el control sobre el poder ejecutivo durante las presidencias de Victorino Márquez Bustillos y Juan Bautista Pérez.

Durante este tiempo se conformó el Estado moderno en Venezuela y se materializó el declive de los caudillos criollos junto con la consolidación del final de casi un siglo de guerras civiles.[5] En 1913 Gómez perdió el control de Amazonas, después del asesinato de su presidente (gobernador) y la instalación del gobierno de facto de Tomás Funes, quien fue ejecutado siete años después por el guerrillero antigomecista Emilio Arévalo Cedeño.

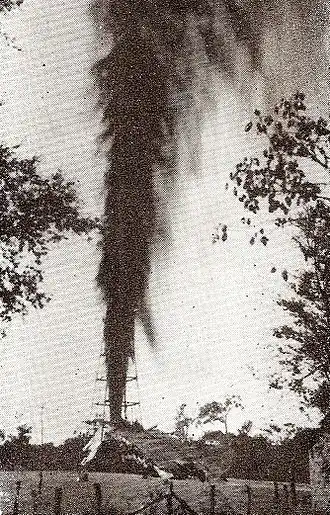

A nivel económico, este período vio la aparición del petróleo, lo que condujo al inicio de la industria petrolera en el país de la mano de inversión extranjera, con el subsecuente pago de la deuda externa.[6]

La política exterior incluyó la resolución de la crisis neerlandesa-venezolana de 1908 junto con el restablecimiento de las relaciones con Estados Unidos en 1913. Venezuela firmó un tratado de no beligerancia con Brasil en 1933. Fue también el gobierno de Venezuela durante la Primera Guerra Mundial, donde se mantuvo una posición neutral.

El gobierno tuvo una marcada posición anticomunista, prohibiendo en 1909 la propaganda comunista en la constitución. Entre los opositores políticos destacados estuvo el Partido Comunista y a nivel estudiantil, la Generación del 28, de donde se desprendió el Plan de Barranquilla. Durante su gobierno, 20.000 personas se marcharon al exilio sólo en Táchira[7] y se utilizaron a las fuerzas del Estado para cometer una cantidad indeterminada de torturas y desapariciones forzadas.[8] A nivel nacional, centenares de presos políticos fueron enviados a trabajar en la construcción de carreteras.[1][9] Desde el exterior, el exdictador Cipriano Castro y otros exministros de Gómez conspiraron en vano para derrocar al gobierno.

Tras la muerte de Juan Vicente Gómez, el Congreso ordenó en 1936 confiscar sus bienes y los de todos sus ministros[10] y en 1945 se inició el Jurado de Responsabilidad Civil y Administrativa, relativo a corrupción durante la administración gomecista.

Golpe de Estado de 1908

Hacia el final de la dictadura de Cipriano Castro, Venezuela estaba enfrentando un conflicto diplomático con la corona holandesa, que había rodeado las costas venezolanas. El presidente estadounidense Theodore Roosevelt pidió al Congreso autorización para invadir Venezuela, lo que Castro respondió con la ruptura de relaciones diplomáticas.[11] El vicepresidente Juan Vicente Gómez hizo contactos con el gobierno de Estados Unidos con la finalidad de conseguir su apoyo para una futura conspiración.[12]

Según el canciller de Gómez, Francisco González Guinán:[13]

En esos momentos difíciles, Venezuela se encontraba interrumpida en su trato amistoso con la República de Colombia, nuestra hermana en infortunios y en gloria; con los Estados Unidos de Norteamérica, que mantiene con su asombrosa prosperidad la hegemonía del Continente; con la República Francesa, que nos ha dado siempre su luz y su experiencia y con los Países Bajos, cuya vecina colonia es como una prolongación de nuestra patria. Además teníamos con el Gobierno de su Majestad Británica ciertos desabrimientos provenientes de medidas fiscales que afectaban sus intereses.

Cuando Castro se fue de viaje a Berlín por asuntos de salud, Gómez, quien era el presidente encargado por Castro, dio el golpe de Estado, con ayuda de Francisco Linares Alcántara Estévez, a quien nombró ministro después.[14]

El día de su asunción, Gómez declaró:[13]

Con tales colaboradores pretendo dar a mi gobierno el carácter nacional que reviste, hacer efectivas las garantías constitucionales, practicar la libertad en el seno del orden, respetar la soberanía de los Estados, amparar las industrias contra odiosas confabulaciones y dejar que sólo la ley impere con su indiscutible soberanía.

Gabinete

| Gabinete | |||

|---|---|---|---|

| Organismo | Autoridad | Período | Ref. |

| Ministerio de Relaciones Interiores | Francisco Linares Alcántara Estévez | 1908-1912 | [14] |

| César Zumeta | 1912-1914 | ||

| Pedro Manuel Arcaya | 1914-1917 | ||

| Ignacio Andrade | 1917-1922 | ||

| Francisco Baptista Galindo | 1922-1925 | ||

| Pedro Manuel Arcaya | 1925-1929 | ||

| Rubén González Cárdenas | 1929-1931 | ||

| Pedro Tinoco Smith | 1931-1935 | ||

| Ministerio de Relaciones Exteriores | Francisco González Guinán | 1908-1909 | |

| Juan Pietri | 1909-1910 | ||

| Manuel Antonio Matos | 1910-1912 | ||

| José Ladislao Andara | 1912-1914 | ||

| Manuel Díaz Rodríguez | 1914 | ||

| Ignacio Andrade | 1914-1917 | ||

| Bernardino Mosquera | 1917-1919 | ||

| Esteban Gil Borges | 1919-1921 | ||

| Pedro Itriago Chacín | 1921-1935 | ||

| Ministerio de Guerra y Marina | Régulo L. Olivares | 1908-1911 | |

| Vicente Castro Zavala | 1911-1912 | ||

| Ismael Pereira Álvarez | 1912-1913 | ||

| Victorino Márquez Bustillos | 1913-1917 | ||

| Carlos Jiménez Rebolledo | 1917-1929 | ||

| Tobías Uribe | 1929-1931 | ||

| Eleazar López Contreras | 1931-1935 | [15] | |

| Ministerio de Hacienda | Abel Santos | 1909-1910 | |

| Antonio Pimentel | 1910-1912 | ||

| Manuel Porras Echenagucia | 1912-1913 | ||

| Román Cárdenas | 1913-1922 | ||

| Melchor Centeno Grau | 1922-1929 | ||

| Rafael María Velasco | 1929-1931 | ||

| Efraim González Cárdenas | 1931-1935 | ||

| Ministerio de Fomento | Rafael María Carabaño | 1908-1910 | |

| Bernabé Planas | 1910-1912 | ||

| Pedro Emilio Coll | 1912-1914 | ||

| Santiago Fontiveros | 1914-1916 | ||

| Manuel Díaz Rodríguez | 1916-1917 | ||

| Gumersindo Torres | 1917-1922 | ||

| Antonio Álamo Dávila | 1922-1929 | ||

| José Ignacio Cárdenas | 1929 | ||

| Gumersindo Torres | 1929-1931 | ||

| Rafael Cayama Martínez | 1931-1935 | ||

| Ministerio de Obras Públicas | Roberto Vargas Díaz | 1908-1909 | |

| José María Ortega Martínez | 1909-1910 | ||

| Román Cárdenas | 1910-1912 | ||

| Pedro Rafael Paradas Álvarez | 1912-1913 | ||

| Luis Vélez | 1913-1922 | ||

| Tomás Bueno | 1922-1927 | ||

| José Ignacio Cárdenas | 1927-1929 | ||

| Luis María González Cárdenas | 1929 | ||

| Federico Álvarez Feo | 1929-1931 | ||

| Melchor Centeno Grau | 1931-1933 | ||

| Luis Vélez | 1933 | ||

| Antonio Díaz González | 1933-1935 | ||

| Ministerio de Instrucción Pública | Samuel Darío Maldonado Vivas | 1908-1911 | |

| José Gil Fortoul | 1911-1912 | ||

| Diego Arreaza Monagas | 1912-1913 | ||

| Felipe Guevara Rojas | 1913-1917 | ||

| Rafael González Rincones | 1917-1922 | ||

| José Ladislao Andara | 1922 | ||

| Rubén González Cárdenas | 1922-1929 | ||

| Rafael González Rincones | 1929-1935 | ||

| Ministerio de Salubridad, Agricultura y Cría | Juan Enrique París | 1931 | |

| Henrique Toledo Trujillo | 1931-1935 | ||

| Secretaría de la Presidencia | Leopoldo Baptista | 1908-1909 | [16] |

| Antonio Pimentel | 1909-1910 | ||

| Francisco González Guinán | 1910-1913 | ||

| Ezequiel Vivas | 1913-1922 | ||

| Enrique Urdaneta Maya | 1922-1925 | ||

| Francisco Baptista Galindo | 1925-1935 | ||

Política nacional

Política legislativa

Al asumir como presidente encargado, Gómez decidió no disolver el Congreso Nacional ni iniciar su gestión convocando una Asamblea Constituyente, concediendo, en cambio, la libertad a 164 presos políticos de Cipriano Castro, y permitiendo a quienes permanecían en el exilio regresar al país.[17]

Constitución de 1909

En 1909 se aprobó una nueva constitución que reducía el periodo presidencial a 4 años, y en 1910 Gómez fue electo por el Congreso como presidente constitucional. El régimen de legalidad terminó en 1913, cuando Juan Vicente Gómez suspendió las garantías constitucionales y las elecciones presidenciales, instaurando oficialmente una dictadura en el país.[1] El régimen gomecista se valió de unas siete reformas constitucionales para legalizar su permanencia en el poder durante 27 años.[18]

Presidencia de José Gil Fortoul

En 1913 José Gil Fortoul fue nombrado presidente del Consejo de Gobierno mientras Juan Vicente Gómez se ocupaba de los alzamientos en su contra como el levantamiento de Horacio Ducharne y la conspiración de Luis Rafael Pimentel, lo que convirtió a Gil Fortoul en presidente interino hasta 1914.[19]

Presidencia de Victorino Márquez Bustillos

En abril de 1914, Juan Vicente Gómez fue electo por el Congreso presidente de Venezuela. Sin embargo, Gómez decide no asumir la presidencia, permaneciendo en Maracay como comandante en jefe del ejército nacional. Ante estas circunstancias, Victorino Márquez Bustillos, quien había sido nombrado Presidente Provisional, se mantiene en el cargo durante siete años, por lo que Venezuela contó con dos presidentes.[20]

Presidencia de Juan Bautista Pérez y reforma constitucional de 1931

En 1917 la Asamblea Legislativa nombró a Maracay capital del estado Aragua.[21] Juan Bautista Pérez fue nombrado presidente el 30 de mayo de 1929. En 1931 Gómez obligó a renunciar a Juan Bautista Pérez, por lo que se realizaron la Elecciones presidenciales de Venezuela de 1931 y se reformó nuevamente la constitución.[cita requerida]

Política judicial

El juez Abreu fue llevado a prisión por ratificar una condena de 15 años de prisión para Eustoquio Gómez, primo del dictador, tras el asesinato del gobernador Luis Mata Illas perpetrado por este.[22]

Tortura

Eustoquio Gómez fue nombrado jefe de la cárcel de San Carlos y «fue tanto el abuso, el terror, las torturas y los envenenamientos con vidrio molido, que los presos se alzaron. Eustoquio tuvo que irse», según el coronel Rogelio Benavídez Pacheco.[7]

Política de defensa

Durante el gomecismo Venezuela adquirió todos los accesorios de un ejército nacional regular integrado y dirigido casi en su totalidad por andinos.[23] El 17 de abril de 1920 se decretó la creación de la Escuela de Aviación Militar de Venezuela.[24]

Se cercenó la posibilidad de levantamientos de caudillos. La única amenaza armada contra Gómez provino de un exsocio comercial descontento a quien le había dado el monopolio de todo el comercio marítimo y fluvial, Román Delgado Chalbaud, en 1913, sin embarco la conspiración fue delatada, por lo que él[cita requerida] y unos 157 supuestos colaboradores fueron arrestados.

Reclutamiento

El régimen trajo al coronel chileno Samuel Mac Gill, de influencias prusianas, que contribuyó en la modernización y centralización de las fuerzas armadas a través de la formación de los soldados en ideas relativas a la defensa de las fronteras y la integridad nacional.[25][26] También se pusieron en práctica una serie de legislaciones para tratar de sustituir el reclutamiento forzado por medio del servicio militar obligatorio.[27][25][26] El proceso de reclutamiento, profesionalización y modernización del ejército le permitió a Gómez erradicar los últimos vestigios del caudillismo y mantenerse en el poder por casi tres décadas.[27][26]

A pesar de la profesionalización del ejército y las legislaciones sobre el alistamiento, en parte de la población el servicio militar era visto más como un castigo que como un deber ciudadano lo que provocó que se siguiera poniendo en práctica el reclutamiento forzado.[28][26] En 1908 Gómez solicitó a las autoridades de cada estado enviar contingentes de milicianos para incorporarlos al ejército. La orden generó el reclutamiento forzado de trabajadores, desempleados, delincuentes e incluso los que estaban exceptuados por el Código Militar de 1904.[26]

El descontento provocado por el proceso de alistamiento llevó a que el ministro de Guerra y Marina, Régulo Olivares, dirigiera una circular a las autoridades de algunos estados en donde criticaba la aplicación del reclutamiento forzado.[26] Este rechazo a la recluta se reflejó en el artículo 23 en la Constitución de 1909 que prohibía el uso del reclutamiento forzoso y se disponía que solo se emplearan los mecanismos dispuestos en la ley.[26] A pesar de los llamados de atención se siguieron incumpliendo los procedimientos respectivos al reclutamiento. Aunado a esto, la falta de nuevos contingentes anuales provocó que se prorrogara el servicio de los soldados activos generando deserciones y que muchos familiares le enviaran cartas al dictador solicitando las bajas de sus hijos.[26]

Algunos comandantes empezaron a quejarse a sus superiores debido a que muchos de los reclutas eran opositores políticos, vagabundos o criminales, los cuales incitaban a motines y deserciones. En 1918 el general José Farias, comandante del Castillo San Felipe, decidió no reclutar a los «pendencieros, vagos y bebedores de cocuy».[28][26]

Debido a la renuencia para alistarse, en ocasiones se recurrían a diversos procedimientos para reclutar a los hombres. Según la autora Cecilia Pimentel, en el pueblo de El Sombrero, el jefe civil organizó una fiesta en la plaza del pueblo que atrajo a muchos campesinos y habitantes. Mientras transcurría el evento, los soldados comenzaron a cercar a todos los que estaban en la plaza para posteriormente atrapar y maniatar a los hombres para reclutarlos.[26]

En 1919 se aprobó la Ley Nacional de Formación y Reemplazo de las Fuerzas de Tierra y Mar. En la ley se establecía los mecanismos para el registro militar, los casos de excepción y las penas de los infractores.[27][28][26] Según la ley todos los hombres de entre 21 y 45 años debían inscribirse en el registro militar y a partir de este se realizaba un sorteo en la capital de cada estado para elegir a los nuevos reclutas. Los que no acudían al llamado eran considerados desertores y sufrían penas de prisión.[26]

El tiempo de servicio era de dos años en tiempos de paz y en tiempo de guerra según resolviera el ejecutivo.[26] Las juntas de inscripción eran las encargadas de establecer las excepciones como la de personas incapacitadas, religiosos, presos, casados, estudiantes, profesores, doctores, etc.[26] A los nuevos reclutas se le entregaba una libreta de conscripción debido a que previamente las personas que prestaban servicio no recibían ningún documento que verificara que ya habían cumplido con el servicio, lo que provocaba que fueran constantemente reclutados.[26]

Sin embargo, en parte de la población se mantuvo el rechazo a prestar el servicio militar. En 1920 el presidente del estado Zamora, Edilio Febres Cordero, le envió un telegrama al dictador donde le informaba la migración de parte la población a Colombia para evitar la conscripción. Mientras que en algunos de los registros de la época se encontraron gran cantidad de solicitudes de excepción del servicio basadas en las disposiciones de la ley.[28][26]

En 1926 la Ley de Formación y Reemplazo fue sustituida por Ley de Servicio Militar Obligatorio, que en sus disposiciones era similar a ley anterior.[27][28][25][26] En esta nueva ley se hizo énfasis en las excepciones al servicio a los obreros y trabajadores de empresas de ferrocarril. Esto pudo estar influenciada por los intereses de empresas extranjeras que desde años anteriores perdían a la mano de obra por las constantes reclutas forzosas.[26]

A pesar de las legislaciones existentes, el reclutamiento forzoso se mantuvo, al no completarse los cupos las autoridades recurrían a la fuerza. Los encargados del proceso, denominados como las comisiones, iban por los pueblos buscando a los jóvenes en edad militar y en algunos testimonios de la época se le describía como una «cacería humana» que recordaba «las descripciones de las cazas de negros esclavos en las costas de África».[28][26]

Muchos de estos jóvenes huían a las montañas cercanas de sus poblados para evitar la recluta, sin embargo, los militares y revolucionarios que se alzaron contra el régimen, como Juan Pablo Peñaloza, Emilio Arévalo Cedeño, José Rafael Gabaldón, Rafael Simón Urbina y Pedro Elías Aristiguieta, aplicaban el reclutamiento forzado debido a la incapacidad para atraer hombres a sus causas.[26]

En 1930 se aprobó un nuevo Código Militar donde se hacía mención a varias temas con respecto al servicio militar obligatorio y 1933 se aprobó la Ley de Servicio Militar como sustituta de la ley de 1926.[27][28][25][26] Entre los cambios significativos con respecto a la ley anterior se encontraba el aumento del tiempo de servicio en tres años y la eliminación de la potestad que tenían los estados para formar milicias armadas.[28][26]

En muchos casos los nuevos reclutas eran empleados para beneficio personal de funcionarios del régimen y sus allegados. Algunos soldados eran llevados para trabajar como sirvientes o peones en las haciendas y hatos del propio Gómez y sus afines. Según el testimonio de un soldado víctima de reclutamiento forzado, denunciaba como fue llevado a una hacienda a «jalá escardilla».[29][25] En otras ocasiones se les empleaba en las construcciones de carreteras y obras públicas evitando que los soldados se quedaran en los cuarteles y pudieran organizar sublevaciones o insurrecciones.[29]

Pérdida del control de Amazonas

El 8 de mayo de 1913, el coronel Tomás Funes y sus secuaces perpetraron el magnicidio del gobernador Roberto Pulido, su esposa y sus hijos, además de la matanza de decenas o incluso un centenares de personas, en lo que se llamó Noche de los machetes, así como el asalto a la Casa de Gobierno del Territorio Federal Amazonas en San Fernando de Atabapo, capital del estado para ese entonces.[30][31][32] Gómez permitió esto, dando inicio al sanguinario gobierno de facto de Pulido en Amazonas por siete años,[33] donde según los registros de Funes, se cometieron al menos 480 asesinatos,[33][34] y se esclavizaron habitantes indígenas de la zona, asesinando por lo menos a unos 2000 habitantes indígenas makiritare con su accionar represivo.[35] El gobierno de facto de Pulido en Amazonas duró siete años[33] hasta que Emilio Arévalo Cedeño capturó a Funes, en el cual fue sometido a juicio, condenado a muerte y fusilado,[36][37] lo que terminó en la retoma del control sobre Amazonas por parte de Gómez.

Política económica y energética

Durante el gomecismo se restituyó el crédito extranjero, inexistente debido a las políticas de Castro, y se centralizó la inversión extranjera dirigiéndola hacia la industria petrolera.[38] Venezuela dejó de ser un país agroexportador, transformándose en uno petrolero.[39] Se retomaron las concesiones petroleras que se habían derogado también con Castro, otorgándoselas a los monopolios petroleros internacionales de la época, a los cuales se les entregó una gran parte del territorio nacional y se les garantizó un ambiente propicio para su accionar basado en la represión de la dictadura hacia sus ciudadanos.[38]

Gómez tenía la facultad plena para administrar y otorgar concesiones petroleras sin necesidad del consentimiento del Congreso. Durante su gobierno, se otorgaron 4 concesiones para explorar, producir y refinar petróleo, las cuales fueron solicitadas con el evidente propósito de ser negociadas con inversionistas extranjeros.[40] Para finales de la década de 1920, Venezuela era el primer exportador de petróleo a nivel mundial, así como el segundo producto de petróleo del mundo.[38] En 1930, por voluntad de Juan Vicente Gómez, se ordena cancelar la totalidad de la deuda externa del país.[6]

Política en infraestructura

Maracay fue la ciudad más beneficiada durante el gomecismo con urbanizaciones, un aeropuerto, bases militares y un hipódromo. Era la ciudad donde Gómez vivía y desde donde gobernaba también. En la urbanización El Paraíso de Caracas, donde vivían las familias del gobierno, se construyó la avenida 19 de diciembre. En Caracas también se inauguró el Archivo General de la Nación. La casa de Bolívar fue reconstruida en 1910.[21]

Se reparó la carretera entre Villa de Cura y San Juan de los Morros, y se construyó una entre San Juan de los Morros y Uverito, así como la carretera occidental de los Llanos, conectando Caracas con San Cristóbal.[21] Durante la dictadura centenares de presos políticos fueron enviados a trabajar en la construcción de carreteras.[1]

Política de salud

La pandemia de gripe de 1918 alcanzaría Venezuela en octubre de ese mismo año, durante su segunda onda mundial. Causó la muerte de al menos 25.000 venezolanos, más de 1 % de la población. El gobierno mantuvo una política de censura y de poca inversión en la salud.[41]

Política de educación

En diciembre de 1908 se creó la cátedra de clínica de dermatología y sifilografía en la Universidad Central de Venezuela (UCV).[17] En 1912 fue cerrada la UCV y en 1914 fue prohibida la Asociación General de Estudiantes.[4]

Política en derechos humanos

Durante la presidencia de Eustoquio Gómez en Táchira más de 20.000 tachirenses se vieron obligados a irse al exilio.[9][7]

En 1922 se incluyó en el código civil penas de prisión para Las mujeres que se casaran antes de diez meses de haberse divorciado o enviudado.[42] Mientras que las relaciones entre personas del mismo sexo fue penado con cárcel. Por medio de un decreto emitido por la dictadura se encarcelaban en la Colonia Correccional de la Isla del Burro en Valencia a homosexuales y hombres considerados afeminados.[43]

Política en medios de comunicación

En ese momento, el país tenía un sistema telegráfico generalizado. Al tomar el poder, Gómez inicialmente restauró la libertad de prensa.[44] Sin embargo, en 1909 clausuró El Independiente tras una caricatura de Eustoquio Gómez; en 1911 ocurrió lo mismo con Sancho Panza, y a partir de 1913 inició una férrea campaña de censura. Cerraron eventualmente Fru Frú, El despertar, El Estudiante y El Pregonero.[4] El periodista Rafael Arévalo González fue arrestado después de proponer a Félix Monte como sucesor de Juan Vicente Gómez.[45]

Tras el asesinato de Juancho Gómez, fueron arrestados el escritor Job Pim[46] y el caricaturista Leo,[47] los directores del semanario humorístico Fantoches, que había sido fundado ese año y que ordenó cerrar después de dichas detenciones.[48]

Política agraria

Entre 1908 y 1920, Juan Vicente Gómez se hizo propietario de grandes extensiones de tierra en Maracay y sus alrededores.[21]

Política de transporte

En 1930 fue fundada la Línea Aeropostal Venezolana (LAV), que operó a partir de 1931.[21]

Política de inmigración

El 20 de junio de 1918 se actualizó la ley de inmigración y colonización, donde se especificaba que no se aceptarían «aquellas personas que no sean de ascendencia europea, o los isleños de raza amarilla en el hemisferio norte».[49][50][51]

A pesar de los esfuerzos, los migrantes no blancos siguieron arribando al país, mientras que solo un reducido número de europeos llegó durante la dictadura gomecista. Venezuela seguía teniendo una mala imagen en Europa, previo al boom petrolero el país se encontraba con altos niveles de pobreza. Además, Gómez sentía poca simpatía por los extranjeros que no hablaban el idioma y no eran católicos; durante su dictadura se mostró especialmente hostil contra la migración de chinos y árabes.[49][50]

Debido a los altos niveles de corrupción, los programas de colonización financiados por el gobierno no beneficiaron a los europeos que llegaron al país, sino a los afines a la dictadura que se hicieron con un buen número de tierras.[50]

Política exterior

En Estados Unidos, el gobierno de William Howard Taft reconoció el gobierno de Gómez de inmediato en 1908, ayudando a impedir que Castro retomara el poder.[52] Uno de los primeros actos de Juan Vicente Gómez fue revertir las medidas arancelarias de Cipriano Castro el 21 de diciembre de 1908 y dos días después, los Países Bajos retiraron a sus buques de guerra de las costas venezolanas.[53] Durante el gomecismo se retomaron las relaciones diplomáticas que habían sido dañadas con Cipriano Castro relacionadas con el impago de la deuda externa y el Bloqueo naval a Venezuela de 1902-1903; con Alemania se firmó un Tratado de Paz y navegación el 26 de enero de 1909, con Brasil, Argentina y Perú se firmaron tratados de arbitraje en 1909 y 1912, y con los Estados Unidos se restablecieron relaciones diplomáticas en 1913.[13]

Venezuela durante la Primera Guerra Mundial

Venezuela durante la Primera Guerra Mundial mantuvo una posición de neutralidad en los cuatro años de duración de la "Gran Guerra" durante la dictadura de Juan Vicente Gómez. Por su postura, su gobierno recibió presiones y amenazas de los beligerantes del conflicto y Gómez fue acusado de tener simpatías progermanas. Gómez utilizó como justificación la posición de Victorino Márquez Bustillos como presidente provisional, en la práctica un «primer ministro», para negarse a discutir la ruptura de la neutralidad.

El estallido de la guerra significó para Venezuela el arreglo definitivo de reclamaciones de pagos realizadas por Francia y la interrupción de la publicación de El Cojo Ilustrado por la escasez de papel ocasionada por el conflicto. La población de Caracas celebró en las calles después de que se conociera la rendición del imperio alemán; dichas manifestaciones fueron dispersadas por la policía y sus dirigentes fueron apresados por orden de Gómez.

A pesar de la neutralidad del gomecismo durante el conflicto, hubo venezolanos que participaron en la Primera Guerra Mundial. Mientras que la mayoría de los venezolanos que combatiría en la guerra sirvieron en la Legión Extranjera Francesa, hubo excepciones de algunos que se alistaron al ejército otomano y al alemán. Varios de ellos fueron condecorados por su servicio.[54]La argumentación política de la neutralidad de Venezuela se sustentó en el Código de los 2 Deberes y Derechos de los Neutrales, en el marco de los convenios de La Haya de 1889 y 1907.[13]

Sucesión

En 1931 Eleazar López Contreras fue nombrado ministro de Guerra y Marina.[55] En 1935 la salud de Juan Vicente Gómez empezó a deteriorarse y finalmente murió en Maracay el 17 de diciembre de ese año, terminando así 27 años de dictadura gomecista.[56][15]

Varios autores señalan que Gómez había pensado en Diógenes Escalante como su sucesor.[57] El ministro Eleazar López Contreras fue nombrado presidente interino y después de la elecciones presidenciales de Venezuela de 1936, presidente constitucional. La sucesión de Eleazar López Contreras significó el inicio de un período de transición a la democracia hasta el golpe de Estado de 1945.

En 1936 el Congreso ordenó confiscar los bienes de Juan Vicente Gómez y de todos sus ministros.[10]

Ideología y simbología

El lema de Juan Vicente Gómez cuando se hizo con el poder fue «Unión, Paz y Trabajo».[21]

Antipartidismo

La literatura interesada del régimen gomecista presentaba a los conservadores y los liberales como los responsables de las guerras civiles, y a los partidos políticos como los culpables del atraso, la inestabilidad y la corrupción.[5]

Anticomunismo

El régimen fue anticomunista, llegando a establecer en la Constitución de 1909 la prohibición de la propaganda comunista.[58]

Culto a Simón Bolívar

Gómez continuó y profundizó el culto a Simón Bolívar, inaugurando monumentos suyos, como el de la Plaza Bolívar de Mérida.[59] Además, cambió su fecha de nacimiento para que coincidiera con la de Bolívar e hizo de conocimiento público esa supuesta coincidencia, anunciando que moriría también el mismo día que él, lo cual así se anunció el 17 de diciembre de 1935, que, en efecto, era el aniversario de la muerte de Bolívar.[60]

Cambio de la bandera nacional

Mediante un decreto del 15 de julio de 1930 expedido por el Congreso Nacional se modificó la bandera del país, cambiando la disposición de las siete estrellas en forma de circunferencia a otra en forma de arco.[61]

Oposición

Invasiones, levantamientos y conspiraciones

Levantamiento de Horacio Ducharne

Conspiración de Luis Rafael Pimentel

Insurrección de 1928

La Gabaldonera

En 1929 el gobierno debe sortear una serie de insurrecciones como La Gabaldonera de abril a junio dirigida por José Rafael Gabaldón.

Invasión de Vela de Coro

En junio de 1929 ocurrió la Invasión de Vela de Coro de 1929 dirigida por Rafael Simón Urbina y Gustavo Machado.

Expedición del Falke

La mayor de todas las insurrecciones fue la Expedición del Falke dirigida por Román Delgado Chalbaud y donde participó su hijo Carlos, quien fue abatido durante el enfrentamiento.[63]

Toma de Capatárida

Un grupo de exiliados junto a guerrilleros mexicanos realizaron la Toma de Capatárida, pueblo que fue recuperado rápidamente.

Partidos políticos clandestinos

En 1931 empezaron a surgir clandestinamente partidos políticos, el primero sería el Partido Comunista de Venezuela, el cual estaba ilegalizado constitucionalmente debido a la prohibición del comunismo en el país. Posteriormente surgiría la Agrupación Revolucionaria de Izquierda liderado por Rómulo Betancourt, quien junto a otros exiliados firman el Plan de Barranquilla.[64]

Plan de Barranquilla

Protestas, detenciones y destierros

El gobernador Luis Mata Illas había sido parte de La Conjura, en contra del entonces vicepresidente Juan Vicente Gómez.[67] Eustoquio Gómez, primo de Gómez, asesinó a Mata Illas en una borrachera en 1907. Eustaquio fue hallado culpable y el juez Juan José Abreu ratificó una condena de 15 años de prisión en contra suyo durante 1909.[22] Gómez, ya presidente de Venezuela, manifestó su desacuerdo con el asunto, lo que terminó en la liberación de Eustoquio Gómez y su posterior designación como presidente encargado del Estado Táchira, mientras que el juez Abreu fue llevado a prisión.[22]

Durante la dictadura de Gómez miles de venezolanos se marcharon al destierro y centenares de presos políticos fueron enviados a trabajar en la construcción de carreteras,[1] como fue el caso de la construcción de la carretera Trasandina en los Andes venezolanos.[68] A finales de 1918 y principios de 1919 estudiantes y gran parte de la sociedad civil se manifiestan en contra del gobierno gomecista, dichas manifestaciones fueron sofocadas, acabando la mayoría de sus líderes en prisión o el exilio.[69] Muchos de los presos políticos eran enviados a la Rotunda a cumplir con trabajos forzados. Uno de los torturadores más crueles de esta cárcel fue Nereo Pacheco.[70]

En 1928 los estudiantes universitarios protagonizaron manifestaciones callejeras y discursos políticos cargados de ideas marxistas.[71] Entre sus participantes destacaban Rómulo Betancourt, Jóvito Villalba, Andrés Eloy Blanco, Raúl Leoni, entre muchos otros conocidos como la generación del 28. Muchos de sus miembros fueron detenidos, pero liberados pronto. Algunos posteriormente protagonizaron la fallida Insurrección del 7 de abril de 1928, la cual fue controlada por el general Eleazar López Contreras.[72]

Torturas y asesinatos

En 1923 el asesinato de Juan Crisóstomo Gómez, hermano de Gómez y vicepresidente del país, ocurrido en circunstancias misteriosas en el Palacio de Miraflores, sirvió a la dictadura para la justificación de una purga política en Venezuela. El juez Horacio Chacón vinculó a los presuntos implicados, entre ellos Isidro Barrientos, y les dictó sentencia de 20 años en la cárcel de La Rotunda, donde estuvieron un tiempo hasta que la policía gomecista, La Sagrada, los sacó de allí,[47] drogándolos, torturándolos,[36] y asesinándolos a balazos.[47] Gómez tardó meses en anunciar la muerte de su hermano, prometiendo justicia para los apresados y omitiendo el hecho de que estos ya estaban muertos.[22] Job Pim, sin embargo, siguió preso dos años más.[46]

Sociedad durante el gomecismo

En 1912 se había realizado el primer vuelo en Venezuela dando inicio a la aviación en el país. Durante el gomecismo se vio una migración de las zonas rurales a las urbanas.[39]

Arte durante el gomecismo

Durante esa época se dio un boom literario en Venezuela, surgió una serie de poetas venezolanos que crearon una poesía nueva y moderna, que se libera de los cánones del modernismo hispanoamericano, fueron conocidos como la Generación del 18.[73]

Análisis

José Giacoppini Zárraga, exdiputado y exministro de Rómulo Betancourt y Marcos Pérez Jiménez, declaró en 1985:[74]

Al gobierno del presidente Gómez lo apoyaron venezolanos eminentes y eran formados en aquella Venezuela, los gabinetes del general Eleazar López Contreras, del general Isaías Medina Angarita, estaban integrados por venezolanos del más alto rango intelectual y de la más alta capacitación; y esos hombres se formaron en el período del gomecismo. De tal manera que la historia del gomecismo hay que analizarla y estudiarla con un poco de más objetividad de lo que se está haciendo...

.jpg)

Gómez dijo de su propio gobierno: [39]

Yo encontré una casa en ruinas y construí una casa sólida.

Según el historiador estadounidense Thomas Rourke, «a Gómez no le gustaba Caracas. No podía conquistarla. Se sentía satisfecho gobernándola y, en ocasiones, castigándola».[21]

Homenajes

El 13 de junio de 1993 el alcalde del municipio Bolívar del estado Táchira, Ramón Vivas, renombró al aeropuerto de San Antonio con el nombre de Juan Vicente Gómez, hasta que el gobierno de Nicolás Maduro lo rebautizó con el nombre de Cipriano Castro en 2023.[75]

Críticas

Corrupción y nepotismo

Rómulo Betancourt definió el gomecismo como una tiranía «incapacitada para reformar la estructura económica y para utilizar el petróleo, siquiera fuera la precaria participación entonces recibida, como palanca para impulsar el progreso colectivo, para distribuir entre la población bienestar y cultura»[76] y a Gómez como un «ladrón detestable».[77]

El historiador uruguayo Eduardo Galeano escribió que «el rey del carnaval de las concesiones era el dictador Juan Vicente Gómez, un ganadero de los Andes que ocupó sus veintisiete años de gobierno (1908-35) haciendo hijos y negocios. Mientras los torrentes negros nacían a borbotones, Gómez extraía acciones petroleras de sus bolsillos repletos, y con ellas recompensaba a sus amigos, a sus parientes y a sus cortesanos».[78] Rafael Caldera en su libro Los causahabientes escribió que «Gómez confundía su patrimonio personal con las arcas de la República».[77]

Véase también

- Anexo:Gabinete de Juan Vicente Gómez

- La Sagrada

- Venezuela durante la Primera Guerra Mundial

- Dictadura de Cipriano Castro

- Gobierno de Eleazar López Contreras

- Hegemonía Andina

- Militarismo en Venezuela

Referencias

- ↑ a b c d e Velásquez, Ramón J.. «Gobierno de Juan Vicente Gómez». Fundación Empresas Polar. Diccionario de Historia de Venezuela.

- ↑ Troconis, Ermila. «Dictadura de Juan Vicente Gómez». Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas.

- ↑ Straka, Tomás (24 de enero de 2024). «Entre el miedo y la libertad: Votar antes de la democracia». Prodavinci.

- ↑ a b c Pino Iturrieta, Elías (11 de diciembre de 2017). «Dictador desde el principio». Prodavinci.

- ↑ a b «Relaciones civiles-militares en el siglo XX venezolano». Red de Seguridad y Defensa de América Latina.

- ↑ a b Perozo Padua, Luis Alberto (13 de abril de 2020). «En 1930 Venezuela canceló la totalidad de la deuda pública». El Impulso. Consultado el 20 de enero de 2023.

- ↑ a b c «Eustoquio Gómez murió en su propia ley». El Carabobeño. 10 de enero de 2016.

- ↑ Orejuela, Merlyn (2016). La reproducción de las ideas fascistas y nacionalistas reaccionarias en Venezuela. Universidad Nacional de La Plata. pp. 206-221.

- ↑ a b «Eustoquio Gómez fue asesinado por la espalda hace 88 años». Diario La Nación. 27 de diciembre de 2023.

- ↑ a b «EDICIÓN Nº 127». REVISTA EXCESO. Febrero de 2000. pp. 38-39.

- ↑ Sierra, Manuel Felipe. «Gómez despide a Castro». Revista En El Tapete.

- ↑ Pino Iturrieta, Elías. «Gobierno de Cipriano Castro». Fundación Empresas Polar. Diccionario de Historia de Venezuela.

- ↑ a b c d Lima Dávila, María Carolina; Massimini Arguello, Antonio Edmundo (Febrero de 2008). «LA POSTURA NEUTRAL VENEZOLANA FRENTE A LAS GUERRAS MUNDIALES». Universidad Metropolitana.

- ↑ a b «Linares Alcántara, Francisco». Fundación Empresas Polar. Diccionario de Historia de Venezuela.

- ↑ a b Pinto Iturrieta, Elías. «Rehabilitación». Fundación Empresas Polar. Diccionario de Historia de Venezuela.

- ↑ «Baptista, Leopoldo». Fundación Empresas Polar. Diccionario de Historia de Venezuela.

- ↑ a b «1908 - Cronología de historia de Venezuela». Fundación Empresas Polar. Diccionario de Historia de Venezuela.

- ↑ Mariñas Otero, Luis (1965). Las Constituciones de Venezuela. Ediciones Cultura Hispánica. Consultado el 16 de enero de 2023.

- ↑ Polanco Alcántara, Tomás. «Gil Fortoul, José». Fundación Empresas Polar. Diccionario de Historia de Venezuela. Consultado el 18 de enero de 2023.

- ↑ Marcano, Rodrigo (17 de junio de 2019). «Cuando Venezuela tuvo dos presidentes». Prodavinci. Consultado el 18 de enero de 2023.

- ↑ a b c d e f g «Caracas y la dictadura de Juan Vicente Gómez (1908-1935) – Parte I». Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas.

- ↑ a b c d Rogelio Pérez Perdomo. «Estado y justicia en tiempos de Gómez (Venezuela 1909-1935)». Universidad Central de Venezuela.

- ↑ Ziems, Angel (1979). El gomecismo y la formación del Ejército Nacional. Editorial Ateneo de Caracas. Consultado el 12 de enero de 2023.

- ↑ «100 años de la Escuela de Aviación Militar Venezolana». Diario VEA. 9 de diciembre de 2020. Consultado el 27 de enero de 2023.

- ↑ a b c d e Ramos-Rodríguez, Froilán José (31 de enero de 2011). «Guia Cartipe, Germán José, La Recluta forzosa y su transición al Servicio Militar 1908-1933, Caracas, Centro Nacional de Historia, 2009, 123 p., Colección Monografías.». Nuevo Mundo Mundos Nuevos. Nouveaux mondes mondes nouveaux - Novo Mundo Mundos Novos - New world New worlds. ISSN 1626-0252. doi:10.4000/nuevomundo.60845. Consultado el 17 de febrero de 2025.

- ↑ a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u Guía, Germán (2009). «Capítulo III Evolución jurídico - militar del servicio militar obligatorio en tiempos del gomecismo». La recluta forzosa y su transición al servicio militar obligatorio (1908-1933). República Bolivariana de Venezuela, Centro Nacional de Historia. pp. 53-84. ISBN 978-980-7248-15-0. Consultado el 17 de febrero de 2025.

- ↑ a b c d e Castillo Herrera, Luis Fernando (julio-diciembre, 2014). «Reseña "La recluta forzosa y su transición al servicio militar obligatorio 1908-1933" de Germán José Guía Caripe». Procesos Históricos. Universidad de los Andes (26). ISSN 1690-4818.

- ↑ a b c d e f g h Uzcátegui, Rafael (2019). «Historia de la objeción de conciencia en Venezuela: El largo camino para el reconocimiento de un derecho». Objeción de conciencia, militarismo y derecho a la paz. Caracas: Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea). pp. 18-27. ISBN 978-980-6544-54-3.

- ↑ a b Guía, Germán (2009). «Capítulo IV Condiciones de vida del soldado durante el gomecismo». La recluta forzosa y su transición al servicio militar obligatorio (1908-1933). República Bolivariana de Venezuela, Centro Nacional de Historia. pp. 85-102. ISBN 978-980-7248-15-0. Consultado el 17 de febrero de 2025.

- ↑ Rivera, José Eustaquio (1924). La vorágine.

- ↑ Alcalde, José Alberto (2012). Primos y tiranos.

- ↑ HERNÁNDEZ DROULERS, JIMENO JOSÉ (24 de octubre de 2018). «El hombre que fusiló al Diablo». El Universal.

- ↑ a b c «Arevalo Cedeño, último caudillo guerrillero». Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas.

- ↑ «1913 - Cronología de historia de Venezuela». Fundación Empresas Polar. Consultado el 1 de noviembre de 2023.

- ↑ Leopoldo M., Bernucci. Un paraíso sospechoso: La vorágine de José Eustasio Rivera, novela e historia.

- ↑ a b Krispin, Karl. «Maneras de la sedición». Fundación Empresas Polar.

- ↑ «Emilio Arévalo Cedeño: Paladín de la lucha armada anti-gomecista». Diario VEA. 19 de mayo de 2021.

- ↑ a b c Zambrano Roa, Omaira. «Desarrollo de la Politica Petrolera en Venezuela para el siglo XX». Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.

- ↑ a b c Masegosa Xucla, Eric. «El movimiento obrero venezolano durante el primer tercio del siglo XX». Universitat de Lleida.

- ↑ «Las primeras concesiones petroleras en Venezuela por Simón Alberto Consalvi». Runrunes. 8 de mayo de 2012. Consultado el 17 de enero de 2023.

- ↑ Perozo Padua, Luis Alberto (18 de marzo de 2020). «La Gripe Española devastó a Venezuela». El Impulso. Consultado el 18 de enero de 2023.

- ↑ Montes de Oca, Rodolfo (2022). «Capítulo VII. Iguales pero diferentes». Sospechosos habituales. Diez aproximaciones a los antecedentes históricos del movimiento por los derechos humanos en Venezuela (1936-1999). Caracas: Edición del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA). p. 393-441. ISBN 978-980-6544-74-1.

- ↑ Montes de Oca, Rodolfo (2022). «Capítulo VIII. Diversxs y libres». Sospechosos habituales. Diez aproximaciones a los antecedentes históricos del movimiento por los derechos humanos en Venezuela (1936-1999). Caracas: Edición del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA). pp. 441-486. ISBN 978-980-6544-74-1.

- ↑ Velásquez, Ramón J.. «Gómez, Juan Vicente». Fundación Empresas Polar. Diccionario de Historia de Venezuela. Consultado el 12 de enero de 2023.

- ↑ Álvarez, Alfredo (1 de enero de 2020). «116 AÑOS RESISTIENDO LA CENSURA». El Impulso. Consultado el 24 de abril de 2024.

- ↑ a b «Job Pim: la flor más tierna entre sus hermanos». El Nacional. 5 de octubre de 2019.

- ↑ a b c Perozo Padua, Luis Alberto (19 de noviembre de 2022). «Juancho Gómez fue asesinado en el Palacio de Miraflores». El Impulso.

- ↑ Zambrano Roa, Omaira; González, Alejandro (2014-12). «Leoncio Martínez: un personaje que marcó pauta en la disidencia». Diálogos Revista Electrónica de Historia 15 (2): 166-178. ISSN 1409-469X.

- ↑ a b Osorio Bohórquez, Leonardo Favio (25 de julio de 2017). «El racismo de Estado en tiempos de Gómez». Cuestiones Políticas 32 (57): 30-45. ISSN 2542-3185. Consultado el 1 de junio de 2023.

- ↑ a b c Wright, Winthrop R. (1990). «4 Positivism and National Image, 1890–1935». Café Con Leche: Race, Class, and National Image in Venezuela (en inglés). University of Texas Press. pp. 69-96. ISBN 978-0-292-71128-0. Consultado el 27 de noviembre de 2023.

- ↑ Duarte, Andrea. «Mestizaje y petróleo: Las deudas culturales e institucionales en el reconocimiento de la afrovenezolanidad». Intervenciones en estudios culturales 3 (4): 153-166. Consultado el 1 de junio de 2023.

- ↑ Marcano Salazar, Luis Manuel. «De la dictadura de Juan Vicente Gómez, a la transición de López Contreras: relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela 1908-1941».

- ↑ «Politieke geschiedenis: Bijna-oorlog met Venezuela» (en neerlandés). Historisch Nieuwsblad.

- ↑ Pérez Jurado, 1999, pp. 7-8.

- ↑ «¿Quién fue Eleazar López Contreras?». Geocities. 2 de marzo de 2002. Archivado desde el original el 2 de marzo de 2002. Consultado el 20 de enero de 2023.

- ↑ Gómez, Carlos Alarico (2007). El poder andino: de Cipriano Castro a Medina Angarita. El Nacional. ISBN 978-980-388-373-7. Consultado el 22 de diciembre de 2022.

- ↑ Olmo, Guillermo D. (14 de septiembre de 2019). «Diógenes Escalante, el dirigente llamado a cambiar la historia de Venezuela que perdió la cabeza cuando estaba a punto de ser presidente». BBC News Mundo.

- ↑ Chacón Maldonado, Oláguer E. (2004). «La regulación sobre propaganda en la legislación electoral venezolana en el siglo XX». Revista Politeia.

- ↑ Camacho, Carlos. «Plaza Bolívar de Mérida». Universidad de Los Andes.

- ↑ Iriarte, Alfredo (1986). Bestiario tropical.

- ↑ Francisco Alejandro Vargas. «Bandera Nacional». Diccionario de Historia de Venezuela. Fundación Empresas Polar.

- ↑ Fundación Empresas Polar. «Ducharne, Horacio». Diccionario de Historia de Venezuela. Consultado el 14 de octubre de 2022.

- ↑ Harwich Vallenilla, Nikita. «Expedición del Falke». Fundación Empresas Polar. Diccionario de Historia de Venezuela. Consultado el 20 de enero de 2023.

- ↑ Nikita Harwich Vallenilla. «Plan de Barranquilla». Fundación Empresas Polar. Diccionario de Historia de Venezuela. Consultado el 20 de enero de 2023.

- ↑ Lucca, 2007, p. 157, 167, 168

- ↑ a b Harwich, Nikita. «Plan de Barranquilla». Bibliofep. Consultado el 28 de septiembre de 2019.

- ↑ Miliani de Mazzei, Marina. «Mata Illas, Luis». Fundación Empresas Polar. Diccionario de Historia de Venezuela.

- ↑ «1925 • Carretera Trasandina». Fundación Arquitectura y Ciudad. 12 de abril de 2015. Consultado el 20 de enero de 2023.

- ↑ Osorio Tejeda, Nelson. «La formación de la vanguardia literaria en Venezuela: (antecedentes y documentos)». Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Consultado el 18 de enero de 2023.

- ↑ «Memorias de un venezolano de la decadencia». Museo del libro venezolano. Consultado el 20 de enero de 2023.

- ↑ Pino Iturrieta, Elías. «Generación de 1928». Fundación Empresas Polar. Diccionario de Historia de Venezuela. Consultado el 20 de enero de 2023.

- ↑ Castellanos, Rafael Ramón. «Insurrección del 7 de Abril de 1928». Fundación Empresas Polar. Diccionario de Historia de Venezuela. Consultado el 20 de enero de 2023.

- ↑ «Antología histórica de la poesía venezolana del siglo XX, 1907-1996». WorldCat. Consultado el 18 de enero de 2023.

- ↑ «Entrevista a José Giacoppini Zárraga». Universidad Católica Andrés Bello. 1985.

- ↑ «Aeropuerto de San Antonio del Táchira fue renombrado como "General Cipriano Castro"». Tal Cual. 13 de octubre de 2023.

- ↑ Chesney Lawrence, Luis. «La cultura en los programas políticos venezolanos: Mariano Picón Salas y Rómulo Betancourt (1931-1935)». Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.

- ↑ a b Arráiz Lucca, Rafael (27 de septiembre de 2020). «Civiles: Rafael Caldera, católico en aguas turbulentas». Efecto Cocuyo.

- ↑ Galeano, Eduardo. «Las venas abiertas de América Latina». Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Enlaces externos

- Alberto Darias Príncipe. «Juan Vicente Gómez y la arquitectura de su tiempo: aportación de Venezuela al lenguaje neocolonial». Universidad de La Laguna.

- Arámbulo, Angélica (2016). «LA POLÍTICA INMIGRATORIA GOMECISTA: POSITIVISMO Y EXCLUSIÓN (1909 – 1945)». Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt. Archivado desde el original el 19 de marzo de 2024.

- Nilda Bermúdez B. (2007). «Participación de los intelectuales maracaiberos en el proceso de gobierno de Juan Vicente Gómez (1908-1935)». Universidad Nacional del Sur.

- Conde Tudanca, Rodrigo (2010). «Prisión y muerte de algunos sacerdotes católicos durante la dictadura gomecista». pp. 131-156.