Yacimiento arqueológico de Castrejón de Capote

El yacimiento arqueológico de Castrejón de Capote o está situado en el término municipal de Higuera la Real, ubicado en la provincia española de Badajoz (Extremadura).

Situación geográfica

Queda enclavado en una península formada por un cerro alargado y plano, tiene una extensión de algo más de tres hectáreas y queda delimitado por los ríos Sillo y Álamo, que le confiere una fisionomía denominada como “castro ribero” . A parte de lo arqueológico, destaca por su paisaje tamizado, por su entorno agreste y accidentado, por una excelente cobertura vegetal y animal y por sus abundantes aguas. Consta de una base geológica de abundancia de piedra de cuarcita y pizarras que sirvió como material constructivo principal para la construcción del poblado céltico y romano. Del Centro de Interpretación lo separan aproximadamente cuatrocientos metros y del municipio de Higuera la Real alrededor de siete kilómetros.

Historia

Griegos y romanos utilizaron la denominación “Keltikoi” o “Celtici” para referirse a las poblaciones indígenas que ocupaban el suroeste de la actual provincia de Badajoz . “Vettones” y “Lusitanos” para referirse a las poblaciones indígenas asentadas en la actual provincia de Cáceres y “Túrdulos” para referirse a las poblaciones indígenas asentadas por el centro-este de la actual provincia de Badajoz.[1] Los célticos también se extendieron por las amplias comarcas de la costa atlántica portuguesa, por el interior alentejano y por la serranía onubense. En 1984 fue hallada por parte del profesor Don Aurelio Salguero Martín, natural de Higuera la Real, una interesante estela de guerrero con escritura tartésica. Fue encontrada por casualidad incrustada a modo de dintel en el acceso de una antigua zahurda, construida en el siglo XIX. Su posterior estudio daría lugar a la primera campaña de sondeos en el mismo lugar donde apareció, lo que permitió el sorprendente descubrimiento de un poblado totalmente desconocido hasta la fecha. Paralelamente, sería clave que todos los restos se encontraban en su totalidad cubiertos, por ello, expertos realizaron sucesivas intervenciones arqueológicas, dando lugar a nuevos hallazgos. A finales de los años 1980, aparece un santuario y en sus proximidades la trama urbana del poblado. En los años 1990 es localizado en una fosa, un espectacular hallazgo, un tesoro romano, junto a las antiguas torres, murallas y foso que daban acceso al poblado celta. Estos hallazgos permitieron conocer más sobre el modo de vida prerromano. Posteriormente, se excavarían casas, callejones, zona de talleres y de despensa, donde aparecieron interesantes vestigios fechados entre el 150 y 80 a. C. que muestra la ocupación más espléndida que tuvo el poblado. Es complicado aportar fechas precisas, pero los materiales hallados y su buena conservación, junto con los escritos dejados por escritores clásicos acerca de la conquista romana hacen posible que a nivel cronológico nos ajustemos a las fechas. El poblado estuvo densamente habitado entre los siglos VI y I a. C. y a nivel arqueológico podemos diferenciar entre poblado antiguo (450-152 a. C.) que se corresponde con lo céltico y poblado moderno (150-80 a. C.) con lo romano[2].

Urbanismo

Dentro de lo excavado destacan: dos torres defensivas de planta rectangular, que llegaron a medir nueve metros de altura y custodiaban la puerta principal de entrada; una plataforma escalonada de carácter defensivo, que sirvió para evitar que los posibles enemigos saltasen con facilidad por las torres o murallas; dos tramo de un foso que tuvo entre tres y cuatro metros de profundidad; varios tramos de las primitivas murallas que rodeaban el poblado y restos de una muralla monumental de cinco metros de altura que arrancaba en las torres; una zona de talleres, donde destacan uno metalúrgico; la zahúrda donde aparece la estela de guerrero; un tramo de calle principal; el santuario y su altar; un conjunto de viviendas y callejones y una zona de despensa.

Según la cronología de las construcciones anteriores:

Pertenecientes al poblado antiguo (450-152 a. C.)

Primitivas murallas, calle principal, el santuario y su altar, conjunto de viviendas y callejones.

Pertenecientes al poblado moderno (150-80 a. C.)

Torres defensivas, estructura escalonada, foso, muralla monumental, zona de talleres y zona de despensa.

Gracias a diferentes estudios georradares podemos conocer como fue la trama urbana del poblado.[3] Una calle principal dividía el poblado en dos partes y a la altura del santuario existió una bifurcación que se ha denominado calle “Y”.

Vestigios más relevantes

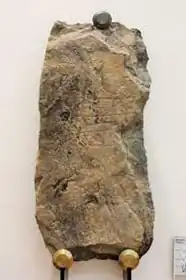

Estela de guerrero

Apareció incrustada en el dintel de entrada a una zahurda situada sobre el poblado, fue hallada por Aurelio Salguero Martín en 1984.

Esta estela es una losa de piedra de cuarcita de grandes dimensiones. Sus medidas son noventa y siete centímetros de largo por cuarenta y siete centímetros de ancho y dieciséis centímetros de grosor. En la parte inferior tiene grabados esquemáticos con carácter bélico y su cronología es del siglo IX a. C. periodo que corresponde con el final de la Edad del Bronce. En la parte superior se sitúa un epígrafe tartésico, cuya cronología ronda entre los siglos VII y V a. C. Esta estela de guerrero es bastante singular ya que cuenta con dos momentos históricos totalmente diferentes.[4]

El santuario céltico

Está compuesto por una mesa realizada en piedra caliza situada en el centro de una estancia con forma rectangular, abierto en el lateral que da hacia la calle principal.

Está rodeada por un amplio banco corrido. Toda la estructura se sitúa ligeramente por encima del suelo de la calle principal debido a la existencia de un podio. En las excavaciones arqueológicas, toda su superficie, así como otras zonas aledañas de la calle principal, presentaban restos de hogueras, capas de cenizas, piedras calcinadas y numerosos huesos de animales bóvidos y cérvidos. También, aparecieron una falcata con empuñadura de cabeza de ave, diferentes puntas de lanzas, restos de atalajes de caballos, conos realizados en bronce con decorados con motivos incisos y repujados, pulseras y anillos, hachas de hierro, ciento veintisiete fusayolas, y más de cincuenta y ocho vestigios diferentes con motivos decorativos.[5]En el santuario también aparecen abundantes recipientes cerámicos, cuyo número es difícil de precisar por la fragmentabilidad de sus piezas.

Este conjunto es de excepcional valor, destacan la copa o vaso calado o fenestrado, dedicada como quemador de incienso, un amplio número de recipientes con decoración hechas a mano y a torno, un cuenco con cuerpo de casquete esférico, varias decenas de recipientes calados, un conjunto de vasos troncocónicos y vasos de miniatura, copas de tendencia esférica, cuencos de diferentes tamaños y vasijas ovaladas. Todo este ajuar cerámico tiene carácter religioso y litúrgico.[6]

Copa calada o vaso calado

Pieza realizada en cerámica entre los siglos IV y II a. C.

Presenta cuerpo ovoide, labio entrante y pie alto. Consta de dos asas laterales y en una de ellas cuelga una anilla. El cuerpo está en su totalidad decorado con motivos triangulares y romboides calados, mientras que la base cuenta con los mismos motivos pero sin llegar a perforar la pared.

Vestigios de la última etapa de habitabilidad

En las excavaciones arqueológicas aparecen algunas estancias repletas de grandes vasijas que almacenarían diferentes productos, ánforas romanas de época republicana, herramientas, armas, lucernas de canal y monedas . Las grandes vasijas aparecieron "in situ", completas, pero algo resquebrajadas. Algunas presentan formas abombadas o achatadas, similares a los prototipos de ánforas ibero-púnicas y otras presentan estampados en el borde o en el cuerpo, una de ellas presenta un equino bajo signos astrales en grandes dimensiones. Mención especial, por el interés ofrecen, son los cuatro ejemplares de vasijas con tamaño mediano-grande en las que aparece un grabado o epígrafe con el antropónimo Ablonios. Este término, realizado en caracteres celtíberos y latinos es probable que refleje el nombre de un régulo o comerciante o de un líder del poblado de finales del siglo II o comienzos del I a. C. (última etapa de habitabilidad). Asociadas a estas cuatro vasijas, se documentaron diferentes ánforas romanas de tipología republicanas, diferentes lucernas de canal con decoraciones radiales, vasijas foráneas, vasos de pastas blancas o amarillentas, vasos globulares, cuencos semicerrados, numerosos platos o páteras y monedas como denarios y ases republicanos.[7]

Depósito Alto-Imperial

Está en la puerta principal del poblado , justo a los pies de la torre defensiva izquierda y de una plataforma escalonada de carácter defensivo.

En una pequeña fosa rectangular, aparecen depositados diferentes estatuillas de diosas romanas como Venus, Attis, Minerva o Cibeles, numerosos vasos de paredes finas y de “térra sigillata” itálica o gálica, más de una treintena de terracotas con representaciones clásicas, numerosas lucernas de volutas, (en una aparece la escena de una lucha de gladiadores), dos fíbulas, una hoja de laurel bañada en oro y más de media docena de ases de época de los emperadores Augusto y Claudio. Las excavaciones arqueológicas mostraron que una gran hoguera había ocupado la superficie donde fueron halladas estas piezas y que habrían sido quemadas con esencias o con líquidos oleaginosos tras un ritual. Todo ello sería cubierto con piedras.[8]

Vestigios etnográficos en el entorno

Desde el punto de vista patrimonial, en el entorno de este yacimiento existen diversas edificaciones con cierto interés etnográfico, que fueron y son el claro reflejo de los modos de vida tradicionales de la zona y del aprovechamiento natural de la dehesa.

Chozos de pastor

Estas construcciones se caracterizan por tener planta circular elaboradas con muros realizados en mampostería de piedra en seco, mientras que las jambas y el dintel de entrada estaban reforzadas por piedras de mayor tamaño.

Las cubiertas o techumbres se realizaban con estructuras de troncos y encima haces de retamas, jaras, paja y pastos o a través de falsa bóveda o cúpula, ejecutada por sucesivas hiladas de piedra que se van desplazando hasta cerrar el espacio por completo.[9]

Zahúrdas y cochineras

Las zahúrdas son construcciones de planta circular elaboradas con muros realizados en mampostería de piedra y barro. Sus cubiertas o techumbres forman falsa bóveda o cúpula y fueron realizadas por aproximación sucesiva de hiladas de piedra. Cada zahúrda está delimitada por un corralón también elaborado con muros realizados en mampostería de piedra. Fueron utilizadas para el engorde del cerdo ibérico.

Por el contrario, las cochineras son construcciones de planta rectangular también elaboradas con muros realizados en mampostería de piedra y barro, pero con cubiertas o techumbres bien de tejas apoya-das sobre entablado de madera o con falsa bóveda o cúpula a través de aproximación sucesiva de hiladas de piedra. Las cochineras sirvieron de parideras, es decir, el lugar donde los cerdos nacían. Por ello, fueron utilizadas para la cría del cerdo ibérico.[10]

Molino harinero

Este molino harinero de rodezno queda emplazado en el meandro

que forman de manera natural la unión del río Álamo con el río Sillo, a escasos metros del yacimiento arqueológico. Es el número veintitrés de la ruta de los molinos harineros y está fechado en el siglo XV, pero está construido sobre los restos de otro más antiguo del siglo XIII.

Centro de interpretación

Se sitúa a unos siete kilómetros del casco urbano de Higuera la Real , justamente en el límite de la provincia de Badajoz con la provincia de Huelva.

También, es el límite de la dehesa extremeña con el Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Su entorno es de un indudable atractivo natural. Es un lugar, donde geológicamente abunda la cuarcita y la pizarra, rico en aguas que se beneficia de una pluviosidad anual elevada en años normales y cuenta con una variada y rica fauna, debido a una extensa cubierta vegetal. Por otro lado, queda ubicado al comienzo del recorrido hacia el yacimiento arqueológico.

Alberga diferentes espacios: sala de exposición, zona de espera, sala de recepción, tienda de recuerdos y zona de publicidad turística, oficina, aseos, aula, sala de videovigilancia, almacén, baño privado y sala de descanso.

Puente colgante

Acoplado perfectamente al entorno natural. Tiene una longitud de treinta metros de largo, un metro con veinticinco de ancho y una altura de entre dos a seis metros.

Está construido por dos plataformas de estructuras metálicas y paneles de madera que soportan la carga gracias a la sujeción por cables de acero en suspensión mediante seis tirantes verticales. Salva en altura al río Álamo y sirve como nexo de unión entre el centro de interpretación y el yacimiento arqueológico.

Tipos de visitas que oferta.

Visitas por libre:

la entrada es totalmente gratuita, el visitante tendrá acceso al centro de interpretación, donde se le informará y explicará todos los contenidos acerca del yacimiento arqueológico. Se le entregará un folleto con un gráfico y hará el recorrido de forma libre. El tiempo estimado de visita es de una hora y cuarto aproximadamente y no necesita hacer reserva con anterioridad.

Visitas guiadas:

igualmente la entrada es gratuita, siendo necesario que el visitante reserve con anterioridad llamando al teléfono 620 855 985 o enviando un correo electrónico a su correo electrónico. En ambos casos, deberá aportar nombre, número de visitantes y lugar de procedencia. El visitante tendrá acceso al centro de interpretación, donde se le informará y explicará todos los contenidos acerca del yacimiento arqueológico y hará el recorrido acompañado por un técnico especializado. El tiempo estimado de visita es de una a dos horas aproximadamente, dependiendo del número de visitantes.

Localización y contacto

Dirección: Antigua, N-435, 06350 Higuera la Real, Badajoz.

Centro de Interpretación y Yacimiento Celta de Capote.

Tel.:620 85 59 85

Tel.:924 72 33 28 Oficina de Turismo de Higuera la Real.

Sitio web:

http://www.higueralareal.es/index.php?r=articulosTurismo/viewarc&id=21

Horarios.

Disponibles en:

Cuenta Google.

https://www.google.es/search?q=castro+celta+de+capote

Web del Ayuntamiento de Higuera la Real.

https://higueralareal.es/plantilla.php?enlace=horariocapote

Facebook.

https://www.facebook.com/castro.celtadecapote/

Instagram.

https://www.instagram.com/castroceltadecapote/

Referencias

- ↑ Berrocal Rangel, L. (2006). Capote. La ruta céltica. Guía de interpretación y visita. La ciudad perdida de la Beturia. Higuera la Real, Badajoz, Extremadura. pp 2-5.

- ↑ Berrocal Rangel, L. y Ruiz Triviño, C. (2003). Memorias de Arqueología Extremeña 5. El depósito Alto-Imperial del Castrejón de Capote. pp 192-210.

- ↑ Berrocal Rangel, L. y Ruiz Triviño, C. (2003). Memorias de Arqueología Extremeña 5. El depósito Alto-Imperial del Castrejón de Capote. p 24.

- ↑ Berrocal Rangel, L. y Ruiz Triviño, C. (2003). Memorias de Arqueología Extremeña 5. El depósito Alto-Imperial del Castrejón de Capote. pp 21-56.

- ↑ Berrocal Rangel, L. (2004). Banquetes y rituales colectivos en el suroeste peninsular. Cuadernos de Prehistoria y Arqueología. Universidad Autónoma de Madrid. Nº 30. pp 105-119.

- ↑ Berrocal-Rangel, L. (1994). El altar prerromano de Capote. Ensayo etnoarqueológico sobre un ritual céltico en el Suroeste Peninsular. pp 31-105.

- ↑ Berrocal Rangel, L. y Ruiz Triviño, C. (2003). Memorias de Arqueología Extremeña 5. El depósito Alto-Imperial del Castrejón de Capote. pp 56-105.

- ↑ Berrocal-Rangel, L. (1991). Avance al estudio del depósito votivo alto-imperial del Castrejón de Capote (Higuera la Real, Badajoz). Extremadura Arqueológica II. pp. 331-346.

- ↑ Martín Galindo, J. L. (2006). Los chozos extremeños. Revista de estudios extremeños. Vol. 62. Nº 2. pp 839-890.

- ↑ Martín Galindo, J. L. y Miguel Orovengua, J. (2004). Arquitectura tradicional en la provincia de Badajoz. Diputación Provincial de Badajoz. Servicio de Publicaciones. pp 223-225.

Bibliografía

- Berrocal Rangel, L. (2007). El poblado fortificado de El Castrejón de Capote y su paisaje. La fortificación de lo Sagrado. Paisajes fortificados de la Edad del Hierro. Las murallas protohistóricas de la Meseta y la vertiente atlántica en su contexto europeo. Madrid. Real Academia de la Historia. pp 255-280.

- Berrocal Rangel, L. (2006). Capote. La ruta céltica. Guía de interpretación y visita. La ciudad perdida de la Betu-ria. Higuera la Real, Badajoz, Extremadura. pp 2-5.

- Berrocal Rangel, L. (2004). Banquetes y rituales colectivos en el suroeste peninsular. Cuadernos de Prehistoria y Arqueología. Universidad Autónoma de Madrid. Nº 30. pp 105-119.

- Berrocal-Rangel, L. (1994). El altar prerromano de Capote. Ensayo etnoarqueológico sobre un ritual céltico en el Suroeste Peninsular. pp 31-105.

- Berrocal-Rangel, L. (1991). Avance al estudio del depósito votivo alto-imperial del Castrejón de Capote (Higuera la Real, Badajoz). Extremadura Arqueológica II. pp. 331-346.

- Berrocal-Rangel, L. (1989). El asentamiento “Céltico” del Castrejón de Capote (Higuera la Real, Badajoz). Cua-dernos de Prehistoria y Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid 16. pp. 245-295.

- Martín Galindo, J. L. y Miguel Orovengua, J. (2004). Arquitectura tradicional en la provincia de Badajoz. Dipu-tación Provincial de Badajoz. Servicio de Publicaciones. pp 223-225.

- Martín Galindo, J. L. (2006). Los chozos extremeños. Revista de estudios extremeños. Vol. 62. Nº 2. pp 839-890.