Ruy Rodríguez

| Ruy Rodríguez | ||

|---|---|---|

| ||

| Información personal | ||

| Nacimiento |

1940 Buenos Aires (Argentina) | |

| Información profesional | ||

| Ocupación | Poeta y editor | |

| Movimiento | Grupo Opium | |

| Obras notables |

El visionario y la ciudad (1963) El búho en el vitral (1967) | |

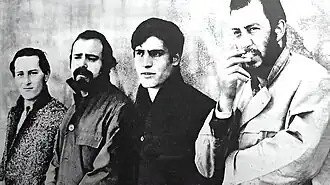

Ruy Rodríguez (Buenos Aires, 1940) es un poeta y editor argentino, figura destacada de la escena beatnik porteña de la década de 1960.[1] Fue uno de los fundadores del Grupo Opium, un colectivo literario y artístico que integró una corriente contracultural influida por el movimiento beat estadounidense en el contexto argentino, junto a Reynaldo Mariani y Sergio Mulet. [2][3][4]

Primeros años y entorno cultural

Ruy Rodríguez nació en Buenos Aires en 1940. Su trayectoria literaria comenzó a consolidarse en el contexto de efervescencia cultural que caracterizó a la Ciudad de Buenos Aires durante la década de 1960.[5] En esos años, formó parte activa de los círculos intelectuales y artísticos vinculados a la contracultura porteña. Durante estos años vivió en el denominado “Hotel Melancólico”,[4] ubicado en el barrio de Belgrano, espacio de encuentro habitual para escritores, músicos y artistas de la escena alternativa de la ciudad. Además, fue uno de los protagonistas de “La Manzana Loca”, un circuito emblemático de la bohemia porteña delimitado por las calles Marcelo T. de Alvear, Leandro N. Alem, Maipú y avenida Córdoba. Este ámbito reunía espacios y figuras centrales de la contracultura local, y tuvo como puntos de referencia al Instituto Di Tella, el Bar Moderno y la Plaza San Martín.[3] Allí se desarrollaron propuestas estéticas que incorporaban recursos como el happening, la performance y la improvisación, configurando un paisaje cultural decisivo para las expresiones literarias y artísticas alternativas de la época.[6]

Grupo Opium

Reynaldo Mariani y Ruy Rodríguez fueron los fundadores y principales impulsores del Grupo Opium.[2] En torno a ellos se conformó un núcleo de escritores y poetas que incluyó a Sergio Mulet, Isidoro Laufer, Marcelo Fox, los hermanos Miguel y Leopoldo Bartolomé, y Mario Satz, entre otros.[7] El grupo se caracterizó por sostener una propuesta poética orientada a cuestionar las estructuras dominantes en el campo literario argentino de la época, especialmente aquellas asociadas a la tradición académica y al compromiso político militante.[8] En contraposición a los círculos intelectuales vinculados a la calle Corrientes, próximos a la Revolución Cubana y a las posiciones ideológicas de izquierda, los integrantes de Opium adoptaron posturas generalmente menos comprometidas en términos partidarios, privilegiando una actitud vanguardista, tanto en lo estético como en lo existencial.[9]

El Grupo Opium y sus integrantes estuvieron marcadamente influenciados por la Generación Beat, un movimiento literario y contracultural surgido en los Estados Unidos a mediados del siglo XX, cuyos principales referentes fueron Jack Kerouac, William S. Burroughs, Allen Ginsberg, Gregory Corso y Lawrence Ferlinghetti.[10] En Argentina, parte de esa influencia se canalizó a través de la figura de Miguel Grinberg, quien se desempeñó como escritor, traductor y editor, y tuvo un papel central en la introducción y difusión de dicha corriente en el país. Durante ese período, Grinberg tradujo al español algunas de las obras de la Generación Beat, mantuvo contacto con varios de sus representantes y frecuentó los espacios culturales de la bohemia porteña vinculados al Grupo Opium.[11] Su actividad resultó significativa para el establecimiento de vínculos entre la contracultura estadounidense y los movimientos culturales emergentes en la Argentina durante las décadas de 1960 y 1970. Si bien los integrantes del Grupo Opium no se identificaban formalmente con esa denominación ni se asumían como parte orgánica de la Generación Beat, desarrollaron una expresión propia, adaptada al contexto local y marcada por las condiciones sociales, políticas y culturales del país en ese momento.[12]

Su proyecto literario se articuló en torno a una búsqueda que partía de lo cotidiano y lo inmediato para transformarlo mediante un lenguaje directo, rítmico y de alta intensidad expresiva, práctica que ellos mismos definían como una “poesía de la existencia inmediata”. Esa propuesta se manifestaba en sus intervenciones públicas, en las lecturas colectivas y en la revista Opium, principal órgano de difusión de sus ideas y textos.[13] Los integrantes del Grupo Opium sostenían una concepción de la literatura entendida como experiencia vital y como forma de resistencia cultural frente a las convenciones dominantes. Esta orientación contracultural se manifestaba en el rechazo de las normas académicas, de los circuitos institucionales y de las exigencias del mercado editorial, así como en la afirmación de una práctica poética vinculada a lo inmediato, lo existencial y lo marginal. El manifiesto de Opium, publicado en su revista homónima, sintetizaba esa posición a través de una proclama que señalaba: “Porque no somos ángeles, porque no somos santos, porque no somos buenos vecinos; porque somos inútiles, porque somos escritores que no escriben... porque estamos completamente equivocados y porque no queremos competir ni triunfar en la vida y ser alguien”. En otro pasaje expresaban: “Nos conocimos orinando en baños donde leímos que Perón o Tarzán nos salvarían; nos miramos a los ojos y sonreímos: ninguno quería ser salvado”.[3]

Desde lo estilístico, la escritura del grupo se caracterizaba por un tono confesional e inconformista, con un lenguaje directo, veloz y rítmico, influido por la cadencia del jazz bebop. La búsqueda de transformar lo cotidiano a través de una alta intensidad expresiva constituyó uno de los rasgos distintivos de su producción.[4]

La experiencia del Grupo Opium representó un caso singular dentro del panorama cultural de América Latina, ya que no se registraron expresiones comparables vinculadas a la Generación Beat en otros países de la región. En ese sentido, el fenómeno argentino se destacó como una manifestación única en el ámbito hispanoamericano, tanto por su apropiación de influencias del movimiento beat estadounidense como por la forma en que las reformuló desde una perspectiva local, bohemia y contracultural.[9]

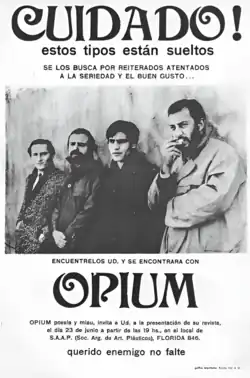

Revista Opium

La revista Opium fue el principal vehículo de difusión del Grupo Opium y funcionó como espacio de expresión de sus propuestas literarias y estéticas.[2] Estuvo dirigida por Reynaldo Mariani y Ruy Rodríguez, con una participación activa de Isidoro Laufer y Sergio Mulet.[14] Rodríguez, además de sus tareas editoriales, se encargó del diseño y la diagramación de la publicación, trabajo en el que colaboró la artista plástica Renée Cuellar. Opium se presentó como una manifestación de la estética transgresora del grupo. Su diseño rompía deliberadamente con los estándares tipográficos convencionales y proponía utilizar el blanco como si fuera negro. En sus textos predominaban lo que sus integrantes definían como una "poesía de la exasperación" y una "prosa rota, bop y rítmica", influenciada por la cadencia del jazz bebop y el rock incipiente.[2]

Entre 1963 y 1967, Opium publicó cuatro números. El primero apareció en octubre-noviembre de 1963 e incluyó como separata una antología de 9 Poetas Brasileños, con obras de Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, João Cabral de Melo Neto, entre otros. El número 2 1/2 se editó en junio-julio de 1965, seguido por el número 3 1/2 en noviembre de ese mismo año y el cuarto y último número en 1967.[12]

Jazzpium

Durante la década de 1960, Ruy Rodríguez participó activamente en los happenings, recitales y espectáculos experimentales vinculados a los círculos contraculturales porteños. En ese contexto, formó parte de la creación de Jazzpium, un espectáculo poético y audiovisual ideado y producido por el Grupo Opium.[3]

Definido como un espectáculo transgresor, Jazzpium combinó poesía en vivo, intervenciones performáticas, proyecciones cinematográficas y objetos en escena, con acompañamiento de música free jazz. Fue presentado en el Instituto Di Tella, uno de los centros de experimentación cultural más relevantes de Buenos Aires en esos años. La dirección teatral estuvo a cargo de Norman Briski, mientras que la selección y coordinación musical fue responsabilidad de Carlos Cutaia, quien años más tarde integraría grupos como Pescado Rabioso y La Máquina de Hacer Pájaros. Los integrantes del Grupo Opium participaron en la producción general y en la escritura de los textos, permaneciendo entre bastidores durante las funciones. Pablo Suárez se encargó de los objetos escénicos y de la ambientación visual.[15]

La noche del estreno de Jazzpium estuvo marcada por un episodio violento, cuando un grupo de militantes nacionalistas irrumpió en el Instituto Di Tella en protesta por el carácter provocador y transgresor del espectáculo.[16] Durante el enfrentamiento, se produjo un disparo accidental que causó la muerte de un efectivo policial que se encontraba en las inmediaciones. Pese al incidente, la función de estreno se realizó tal como estaba programada.[15] Posteriormente, Jazzpium tuvo algunas pocas funciones adicionales, aunque la tensión política y el clima represivo de la época limitaron su circulación y su permanencia en escena.

Brasil y el Sur argentino

En 1964, Ruy Rodríguez viajó a Brasil, país en el que residió durante cuatro años. En 1968 se trasladó a San Martín de los Andes, en la Patagonia argentina, donde continuó su actividad cultural y artística.[3] En esa localidad fundó un grupo teatral, ampliando su trabajo en el ámbito escénico y experimental, y consolidando su vínculo con las expresiones culturales alternativas desarrolladas fuera del circuito porteño.[17]

Legado y rescate

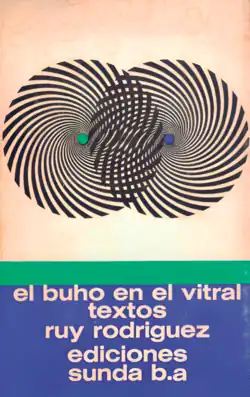

La obra de Ruy Rodríguez, al igual que la de los demás integrantes del Grupo Opium, permaneció durante décadas fuera del canon y al margen de los circuitos literarios convencionales, hasta que comenzó a revalorizarse en tiempos recientes.[4] En ese proceso, la publicación de Argentina Beat: Derivas literarias de los grupos Opium y Sunda (2016), compilado por Federico Barea,[12] recuperó manifiestos, poesía y narrativa breve de los colectivos contraculturales surgidos en Buenos Aires durante la década de 1960. A esta labor se sumaron producciones audiovisuales como el documental Opium, la Argentina Beatnik (2014),[18] dirigido por Diego Arandojo, y la exposición Déjalo Beat, organizada por el Museo del Libro y de la Lengua,[19] que contribuyeron a visibilizar y recuperar aquellas experiencias. Asimismo, en 2018, la Editorial Instituto Lucchelli Bonadeo reeditó en un solo volumen 7 historias bochornosas de Reynaldo Mariani junto a El búho en el vitral de Ruy Rodríguez.[1]

Obra

- El visionario y la ciudad (1963) [plaqueta]

- El búho en el vitral (1967) – Ediciones Sunda

Referencias

- ↑ a b «Rodriguez, Ruy» (HTML). Argentina: El Enamorado. Consultado el 16 de julio de 2025.

- ↑ a b c d Diego Arandojo (19 de julio de 2016). «Opium la Argentina Beatnik (2014/2015)». Youtube. Consultado el 16 de julio de 2025.

- ↑ a b c d e Cippolini, Rafael, ed. (18 de enero de 2004). «Un ikebana del escándalo» (HTML). Argentina: Pagina 12. Consultado el 16 de julio de 2025.

- ↑ a b c d «Especial mariani: En busca del beat» (HTML). Argentina: Op.cit. 3 de abril de 2017. Consultado el 16 de julio de 2025.

- ↑ «N°4 Cuaderno de la BN» (PDF). Argentina: Biblioteca Nacional Mariano Moreno. Marzo-Abril de 2017. Consultado el 2025-07-2017.

- ↑ Tripodi, Gabriel, ed. (28 de mayo de 2017). «Imágenes a la deriva para definir a la Generación Beat argentina» (HTML). Argentina: Tiempo Argentino. Consultado el 16 de julio de 2025.

- ↑ Loschi, José, ed. (14 de agosto de 2016). «Los beatniks también fueron argentinos» (HTML). Argentina: Infobae. Consultado el 16 de junio de 2025.

- ↑ Toutonian, Lala, ed. (18 de julio de 2016). «Contracultura Not Dead» (HTML). Argentina: Ultrabrit. Consultado el 16 de junio de 2025.

- ↑ a b Barea, Federico (2017). Déjalo Beat: Insurgencia poética de los años 60. Buenos Aires: Biblioteca Nacional Mariano Moreno. ISBN 9789877280838.

- ↑ Pintos, Esteban (ed.). «Hubo un tiempo en que fui beatnik» (HTML). Argentina: Las/12. Consultado el 16 de julio de 2025.

- ↑ Vespa, Mariano, ed. (21 de agosto de 2014). «Grinberg y los beats» (HTML). Argentina: Revista Paco. Consultado el 16 de julio de 2025.

- ↑ a b c Barea, Federico, comp. (2016). Argentina Beat. Derivas literarias de los grupos Opium y Sunda. Buenos Aires: Caja Negra Editora. ISBN 9789871622481. Consultado el 16 de julio de 2025.

- ↑ Barea, Federico (19 de agosto de 2016). «Vida y extrañas y sorprendentes aventuras de mariani, bebedor y poeta incansable, escritas por él mismo y algunos amigos» (HTML). Argentina: Golosina Caníbal. Consultado el 16 de julio de 2025.

- ↑ Arandojo, Diego (2015). Lafarium. Argentina: Oráculo Ediciones. ISBN 978-987-45702-8-4. Consultado el 16 de julio de 2025.

- ↑ a b García Fernando, ed. (21 de agosto de 2016). «Opium, los antipoetas del Bar Moderno» (HTML). Argentina: La Nación. Consultado el 16 de julio de 2025.

- ↑ Biblioteca Nacional Mariano Moreno (23 de mayo de 2017). «Déjalo Beat. Insurgencia poética de los años 60 / 7 de Mayo 2017». Youtube. Consultado el 16 de julio de 2025.

- ↑ «REVELACION Y RESCATE» (HTML). Argentina: Centro Mutantia. 25 de diciembre de 2009. Consultado el 16 de julio de 2025.

- ↑ «OPIUM – La Argentina Beatnik» (HTML). Argentina: Barbas Poéticas. 25 de junio de 2024. Consultado el 17 de julio de 2025.

- ↑ «Déjalo beat. Insurgencia poética de los años 60» (HTML). Argentina: Biblioteca Nacional Mariano Moreno. Consultado el 17 de julio de 2025.