Redada de los años 60

En Canadá, la política gubernamental denominada la redada de los 60 (Sixties Scoop en inglés) provocó la separación de miles de niños y niñas indígenas de sus familias, para ser entregados en adopción a familias de raza blanca, principalmente dentro del país, aunque también, en menor escala, en Estados Unidos y Europa durante las décadas de 1960 a 1980.[1][2] Se calcula que más de 20,000 menores resultaron afectados por esta práctica.[2][3] El gobierno de Manitoba se convirtió en la primera provincia canadiense en emitir una disculpa oficial a las víctimas indígenas en junio de 2015 [4] a la que luego se sumó Saskatchewan.

A principios de octubre de 2017, el gobierno canadiense anunció su intención de compensar a las víctimas de la redada con un plan que contemplaba el desembolso de aproximadamente 800 millones de dólares.[5]

Contexto

El entorno histórico de las escuelas residenciales tuvo un profundo efecto en las comunidades indígenas, lo que dio lugar a la redada policial conocida como Sixties Scoop. Este período, que se extendió desde finales de los años 50 hasta principios de los 80, se caracterizó por la separación sistemática de niños y niñas indígenas de sus familias y su posterior colocación en hogares y entornos no indígenas.

El redada de los años 60 está directamente relacionado con las secuelas de las escuelas residenciales, las cuales tuvieron un impacto profundamente negativo en los aspectos sociales, económicos y de calidad de vida de las comunidades indígenas.[6] Este sistema de escuelas residenciales, que permaneció activo hasta 1996,[7] fue una iniciativa del gobierno federal canadiense, gestionada por diversas instituciones religiosas. Su propósito principal era la asimilación de los infantes indígenas a los valores euro canadienses y cristianos, Lo que significaba la prohibición de practicar su cultura, hablar su lengua materna o mantener vínculos con sus familias.

Las personas que sobrevivieron a las escuelas residenciales han relatado experiencias de maltrato físico, espiritual, sexual y psicológico,[8] que dejaron cicatrices culturales duraderas en las comunidades de las Primeras Naciones, metisse (mestiza) e inuit .

La redada de los años 60, un componente del sistema de bienestar infantil en Canadá, ocurrió cuando niños y niñas indígenas fueron separados de sus familias y colocados en entornos no indígenas, como hogares de acogida, adopciones, instituciones y escuelas residenciales. Esta situación se intensificó con la implementación de servicios de bienestar infantil en las reservas, donde los infantes indígenas eran tratados de manera desigual en comparación con los niños y las niñas no indígenas bajo los sistemas de servicios sociales provinciales. [9]

Las políticas implementadas durante la década de los 60 llevaron a la separación forzada de niños y niñas indígenas de sus comunidades, frecuentemente sin el consentimiento de sus familias o tribus. Hermanos y hermanas eran deliberadamente enviados a diferentes lugares para evitar que mantuvieran contacto entre sí.[10] A estos niños se les ocultó su verdadera herencia, nacionalidad y origen familiar. Además, el Gobierno no tomó medidas para preservar los vínculos entre los infantes y sus familias biológicas, negándoles el acceso a sus certificados de nacimiento y dificultando la confirmación de su identidad cultural.

El incremento en los arrestos durante este período estuvo vinculado al cierre de las escuelas residenciales obligatorias, ya que las autoridades asumían que los niños y las niñas indígenas tendrían una educación más adecuada en el sistema escolar público. Sin embargo, esto resultó en un aumento significativo del número de menores indígenas bajo la custodia de los servicios sociales provinciales.

Las comunidades de las Primeras Naciones respondieron con resistencia, emprendiendo acciones legales como la presentación de demandas y desarrollando sus propias políticas. Los esfuerzos para recuperar el control sobre las prácticas de bienestar infantil comenzaron en 1973, destacándose el Acuerdo de Bienestar Infantil de Blackfoot (Siksika) en la provincia de Alberta.[11] Hoy en día, en Canadá existen alrededor de 125 agencias de servicios para infantes y familias de las Primeras Naciones, las cuales operan bajo diversos acuerdos que les conceden autoridad por parte de los gobiernos provinciales y financiamiento del gobierno federal.[12]

Programas provinciales

Cada provincia contaba con programas de acogida y políticas de adopción distintos. Saskatchewan implementó el único programa de adopción transracial dirigido específicamente a indígenas, conocido como Adopt Indian Métis (AIM).[13] El término «redada de los años 60» (Sixties Scoop) [14] fue acuñado a principios de los 80 por trabajadores sociales del Ministerio de Bienestar Social de Columbia Británica para describir la práctica de separar a los infantes indígenas de sus familias. Esta expresión apareció por primera vez impresa en un informe de 1983, encargado por el Consejo Canadiense de Desarrollo Social, titulado «Los infantes aborígenes y el sistema de bienestar infantil»,[15] donde el investigador Patrick Johnston identificó el origen del término y lo popularizó. Por otro lado, el término «Baby Scoop Era», se refiere al período entre finales de los años 50 y los 80, cuando un gran número de niños fueron separados de sus madres solteras para ser dados en adopción.

Las políticas gubernamentales que dieron origen a las redadas de los años 60 fueron abandonadas a mediados de la década de 1980, luego de que líderes de Ontario aprobaran resoluciones en contra de estas prácticas y una investigación de Manitoba las criticara duramente.[16] El juez asociado del Tribunal Supremo, Edwin C. Kimelman, lideró la investigación en Manitoba, la cual culminó con la publicación del informe titulado «No Quiet Place / Review Committee on Indian and Metis Adoptions and Placements», más conocido como el «Informe Kimelman».

Desde entonces, los sobrevivientes de las redadas de los años 60 han iniciado numerosas demandas legales en Canadá, incluyendo una serie de demandas colectivas en cinco provincias, como la presentada en Columbia Británica en 2011.[17] Marcia Brown Martel, jefa de la Primera Nación Beaverhouse, fue la demandante principal en la demanda colectiva interpuesta en Ontario en 2009. El 14 de febrero de 2017, el juez Edward Belobaba del Tribunal Superior de Ontario determinó que el gobierno era responsable por los daños causados por la redada de los 60.

Impacto sociocultural

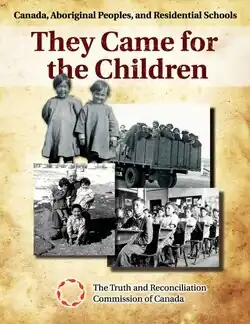

La Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Canadá se propuso documentar las experiencias de los infantes indígenas en las escuelas residenciales. Según el informe final de la CVR de 2015, el impacto de la redada era evidente en todo el país a finales de los años 60.[8]

Los efectos a largo plazo de la política gubernamental Sixties Scoop en los adultos adoptados son profundos y van desde una pérdida de identidad cultural y autoestima hasta sentimientos de vergüenza, soledad y confusión. Debido a que los registros de nacimiento no se pueden ver sin el consentimiento del infante y de los padres, muchos adoptados no descubren sus verdaderos orígenes hasta más tarde en la vida, lo que los deja frustrados y ansiosos.[9] Algunos infantes son ubicados en familias donde reciben el amor y el apoyo de quienes están presentes, pero que no pueden brindarles la educación y las experiencias culturalmente específicas que son esenciales para el desarrollo de una identidad indígena saludable. Algunos adoptados también informan haber sufrido abusos sexuales, físicos y de otro tipo. Estas experiencias y los sentimientos que generan plantean desafíos a largo plazo para la salud del adoptado y su capacidad de ser independiente. Como resultado, los gobiernos provinciales de Ontario, Alberta, Saskatchewan y Manitoba presentaron demandas colectivas a principios de la década de 1990, y aún siguen en curso. [9]

Estadísticas

Los infantes indígenas siguen siendo desproporcionadamente afectados por el sistema de bienestar infantil. En Ontario, aunque los indígenas solo representan el 4,1% de la población menor de 15 años, constituyen aproximadamente el 30% de los infantes en hogares de acogida. Un informe de mayo de 2008 del Auditor General de Canadá resaltó que esta sobrerrepresentación es aun más pronunciada en Columbia Británica, donde el 51% de los menores bajo cuidado son indígenas. Además, de acuerdo con el informe , los infantes indígenas en esta provincia tienen seis veces más probabilidades de ser colocados bajo tutela que los no indígenas. En Manitoba, entre 1971 y 1981, alrededor de 3.400 infantes aborígenes fueron adoptados, y hasta un 80% de ellos y ellas terminaron en hogares no indígenas.[18]

Algunos expertos se refieren a este fenómeno como la «redada del milenio» para describir las prácticas discriminatorias de las autoridades canadienses entre 1991 y 2017, un período en el que los trabajadores sociales estatales colocaron a un gran número de niños y niñas indígenas en hogares de acogida, separándolos de sus familias ante la primera oportunidad que consideraron justificada . Los bufetes de abogados Sotos Class Actions, Kugler Kandestin y Miller Titerle anunciaron un acuerdo de 20 mil millones de dólares con el gobierno canadiense en una demanda colectiva relacionada con este caso, conocida como el caso Xavier Moushoom . La base de la acusación sostenía que «los infantes indígenas sufrieron discriminación al no recibir servicios o productos públicos esenciales de manera oportuna, debido a que el gobierno federal no cumplió con el principio conocido como «el principio de Jordan». Estos niños enfrentaron denegaciones, retrasos o inconsistencias en el acceso a servicios o productos públicos esenciales desde el 1 de abril de 1991 hasta el 2 de noviembre de 2017» . Aunque en 2022 se anunció un acuerdo de 20.000 millones de dólares, en 2024, fuentes informativas reportan que la transacción alcanzó los 40.000 millones de dólares.[19]

Impacto en la legislación de Quebec

La Ley de Protección de la Juventud fue adoptada en 1977 y aunque la Dirección de Protección de la Juventud (DPJ) no estuvo directamente involucrada en la mayoría de los casos de redadas durante la década de los 60, Radio Canadá reportó adopciones problemáticas de niños aborígenes de otras provincias en los años 70 . En la actualidad, la DPJ debe intervenir con frecuencia en casos relacionados con familias indígenas . Como resultado, la legislatura de Quebec ha implementado medidas para prevenir que se repita una situación similar a la ocurrida durante los años 60.

En el Código Civil de Quebec, el legislador ha reconocido la adopción consuetudinaria indígena en las secciones relacionadas con la modificación del registro del estado civil y la adopción . Estas disposiciones permiten que personas designadas por las comunidades indígenas, y autorizadas para ello, emitan certificados de adopción consuetudinaria. .

El artículo 1 de la Ley de protección de la juventud establece que «cuando se considere la posibilidad de confiar a un niño a una familia de acogida, si este es indígena, también podrá ser entregado a una o más personas bajo la responsabilidad de una comunidad indígena o un grupo de comunidades que hayan celebrado un acuerdo con un centro de protección de niños y jóvenes». Este enfoque busca evitar que la adopción de niños indígenas se convierta en un factor de asimilación cultural y pérdida social para las comunidades indígenas como sociedades humanas. Además, el artículo 2.4 de la Ley refuerza que las decisiones tomadas en el interés superior del infante deben considerar las características de las comunidades indígenas, incluyendo la tutela y adopción consuetudinarias . El artículo 3 de la LPJ destaca la importancia de preservar la identidad cultural del infante indígena . mientras que el artículo 4, apartado 4 establece que, cuando un infante indígena se coloca en un entorno de vida sustituto, este debe ser capaz de mantener su identidad cultural.

Filmografía

- El documental Birth of a Family (en español, El nacimiento de una familia) (2017) retrata el emotivo reencuentro de tres hermanas y un hermano, quienes fueron separados de su familia durante su infancia y se encuentran varias décadas después.[20]

- Por otro lado, la serie de televisión Little Bird (2023), inspirada en hechos reales, relata la historia de una joven indígena que fue separada de su familia y emprende la búsqueda de sus hermanos.

Referencias

- ↑ ICI.Radio-Canada.ca, Zone Société -. «Rafle des années 60 : des enfants autochtones ont été vendus à l'étranger». Radio-Canada.ca (en francés canadiense). Consultado el 29 de septiembre de 2016.

- ↑ a b ICI.Radio-Canada.ca, Zone Justice et faits divers -. «Recours collectif pour l'adoption d'Autochtones par des familles blanches». Radio-Canada.ca (en francés canadiense). Consultado el 29 de septiembre de 2016.

- ↑ ICI.Radio-Canada.ca, Zone Société -. «La Saskatchewan présentera des excuses pour la rafle des années soixante | Autochtones : hier, aujourd’hui, demain». Radio-Canada.ca (en francés canadiense). Consultado el 29 de septiembre de 2016.

- ↑ ICI.Radio-Canada.ca, Zone Société -. «Rafle des années soixante : le Manitoba offre ses excuses | Autochtones : hier, aujourd’hui, demain». Radio-Canada.ca (en francés canadiense). Consultado el 29 de septiembre de 2016.

- ↑ Améli Pineda (6 octobre 2017). «Ottawa versera 800 millions à des autochtones lésés durant la «rafle des années 1960»». Le Devoir.

- ↑ «Sixties Scoop». indigenousfoundations.arts.ubc.ca. Consultado el 3 de diciembre de 2023.

- ↑ «The Residential School System». indigenousfoundations.arts.ubc.ca. Consultado el 3 de diciembre de 2023.

- ↑ a b Commission de vérité et réconciliation du Canada (2015). The Survivors Speak (en anglais). p. 259. ISBN 978-0-660-01985-7.

- ↑ a b c «Rafle des années soixante». www.thecanadianencyclopedia.ca (en francés). Consultado el 3 de diciembre de 2023.

- ↑ «Sixties Scoop». web.archive.org. 10 de diciembre de 2021. Consultado el 3 de diciembre de 2023.

- ↑ «First Nations Child Welfare in Alberta (2011) | Portail canadien de la recherche en protection de l'enfance». cwrp.ca. Consultado el 3 de diciembre de 2023.

- ↑ Geoffrey York (1989). The dispossessed: life and death in native Canada (en inglés). lester & orpen dennys. ISBN 978-0-88619-252-5.

- ↑ Carriere, Jeannine (2007). «Promising practice for maintaining identities in First Nation adoption». First Peoples Child & Family Review: A Journal on Innovation and Best Practices in Aboriginal Child Welfare Administration, Research, Policy & Practice (en inglés) 3 (1): 46–64. ISSN 1708-489X. doi:10.7202/1069526ar. Consultado el 28 de noviembre de 2023.

- ↑ «The land of lost children». www.fact.on.ca. Consultado el 28 de noviembre de 2023.

- ↑ Davies, Christine (1992). «https://www.ccnsa.ca/docs/health/FS-ChildWelfareCanada-FR.pdf». https://www.ccnsa.ca/docs/health/FS-ChildWelfareCanada-FR.pdf 30: 1200. Consultado el 28 de noviembre de 2023.

- ↑ «Stolen Nation 'disappeared' mothers». www.cuckoografik.org. Consultado el 28 de noviembre de 2023.

- ↑ «B.C. natives sue federal government for millions over 'Sixties' Scoop'». Prince George Citizen (en inglés). 3 de junio de 2011. Consultado el 28 de noviembre de 2023.

- ↑ «The Sixties Scoop». The Indigenous Foundation (en inglés estadounidense). Consultado el 3 de diciembre de 2023.

- ↑ Edwards, Jessy (21 de junio de 2022). «'Millennium Scoop' class action alleges Canada discriminated against off-reserve Indigenous children, families». Top Class Actions Canada (en inglés). Consultado el 1 de diciembre de 2024.

- ↑ Adam, Betty Ann (2 de mayo de 2017). Birth of a Family. National Film Board of Canada (NFB). Consultado el 26 de mayo de 2024.