Ramiriquí

| Ramiriquí | ||

|---|---|---|

| Municipio | ||

Iglesia Nuestra Señora del Rosario - Ramiriquí

| ||

.svg.png) Bandera | ||

| Lema: Ramiriquí Cosecha | ||

| Himno: Himno de Ramiriquí | ||

Ramiriquí Localización de Ramiriquí en Colombia | ||

Ubicación de Ramiriquí en Boyacá | ||

| Coordenadas | 5°24′03″N 73°20′08″O / 5.4008333333333, -73.335555555556 | |

| Entidad | Municipio | |

| • País | Colombia | |

| • Departamento |

| |

| • Provincia | Márquez | |

| Alcalde | Camilo Andrés Ávila Márquez (2024-2027) | |

| Eventos históricos | ||

| • Fundación | 21 de diciembre de 1541[1] | |

| Superficie | ||

| • Total | 125,4 km²[1] | |

| Altitud | ||

| • Media | 2313 m s. n. m. | |

| Población (2025) | ||

| • Total | 10 743 hab.[2] | |

| • Densidad | 73,33 hab./km² | |

| • Urbana | 4791 hab. | |

| Gentilicio | Ramiriquense | |

| Huso horario | UTC -5 | |

| Código postal | 153401-153409[3] | |

| Sitio web oficial | ||

Ramiriquí es un municipio del centro-oriente de Colombia, ubicado en el departamento de Boyacá, del cual es capital de la provincia de Márquez. Se encuentra sobre la vertiente oriental de la cordillera Oriental. Limita al norte con los municipios de Boyacá, Soracá y Ciénega; al este con Ciénega, Rondón y Zetaquirá; al sur con Zetaquirá y Chinavita; y al oeste con Chinavita, Tibaná y Jenesano.

El municipio tiene una superficie de 125,4 km² y una topografía ligeramente quebrada, en la que se destacan formaciones como las cuchillas El Ermitaño y Las Coloradas y los Páramos de Bijagual-Mamapacha. Es atravesado por los ríos Guayas, Jenesano (también conocido como Teatinos o Garagoa en otros tramos) y Fusavita, además de una red de quebradas menores.

La cabecera municipal dista 27 km de Tunja, capital departamental, y se encuentra a una altitud promedio de 2313 metros sobre el nivel del mar. Su temperatura media anual es de 17 °C y, de acuerdo con su altitud y condiciones climáticas, el municipio se ubica en la zona de clima frío andino.

Toponimia

El nombre Ramiriquí proviene del cacique muisca "Ramirique", quien gobernaba la región antes de la conquista española y era uno de los señores subordinados del zaque de Hunza. Según el Diccionario Geográfico de Colombia del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el topónimo podría significar “manto blanco de la sabiduría” o “silla de trabajo del gran señor”.

Otras versiones atribuyen a “Ramirraquí” el significado de “tierra blanca” en lengua muysc cubun, y existe una interpretación alternativa basada en la raíz “Ca-mi-quiquí”, que algunos traducen como “nuestra fuerza sobre las praderas”. Aunque estas últimas versiones carecen de consenso académico, reflejan el esfuerzo por reconstruir los significados originales del idioma muisca.

El personaje de Ramirique aparece también en relatos coloniales como parte de una red de alianzas y disputas entre caciques de pueblos vecinos como Sora, Chivatá, Boyacá y Cucaita. Entre sus hermanos y aliados se mencionan a Tibiriquí, Tirigua, Cuparrucune y Don Pedro de Foaca, lo cual sugiere que su figura desempeñó un papel importante en el escenario político del altiplano cundiboyacense en el siglo XVI.

Historia

El territorio de Ramiriquí presenta evidencias de ocupación humana desde hace al menos ocho mil años, según registros arqueológicos que identifican la presencia de grupos recolectores-cazadores (ca. 8000–2000 a. C.), comunidades agroalfareras (2000 a. C.–800 d. C.) y posteriormente poblaciones muiscas (800–1537 d. C.), que habitaron el altiplano cundiboyacense hasta la llegada de los conquistadores españoles.[4]

Durante el periodo prehispánico tardío, la región de Ramiriquí estuvo habitada por el pueblo muisca, cuya organización política formaba parte de la Confederación Muisca. Este territorio pertenecía al dominio del zaque de Hunza, capital del norte del altiplano. Según la tradición, el mítico cacique Goranchacha trasladó su residencia desde Ramiriquí hasta Hunza, consolidando así su importancia ceremonial y política. El primer gobernante de Hunza fue Hunzahúa, quien dio nombre a la ciudad.

El segundo zaque, Quemuenchatocha, fue derrotado por el conquistador español Gonzalo Jiménez de Quesada y murió en Ramiriquí. Otro de los primeros conquistadores en llegar a la región fue Hernán Vanegas, quien saqueó el templo de Baganique, donde se conservaban objetos rituales muiscas de gran valor simbólico.[5] Dentro de los límites actuales del municipio se han hallado petroglifos compartidos con el municipio de Ciénega, que dan testimonio del legado cultural indígena en la zona.[6]

La fundación formal del poblado se realizó el 21 de diciembre de 1541 por el fraile dominico Pedro Durán, quien celebró una misa campal y erigió la primera parroquia sobre el antiguo caserío indígena. Esta acción marcó el inicio del proceso de institucionalización colonial en el área, bajo la jurisdicción de Tunja. Durante los siglos XVII y XVIII, Ramiriquí fue un punto de paso estratégico entre la capital provincial y el suroriente de Boyacá, y funcionó como pueblo de indios dentro del sistema de resguardos, con una economía basada en la agricultura, el tributo y la evangelización.

Tras la independencia, Ramiriquí fue incorporado a la naciente República. El 25 de abril de 1839, mediante decreto del Congreso de la Nueva Granada, se creó oficialmente el Cantón de Ramiriquí dentro de la provincia de Tunja. Este nuevo cantón quedó conformado por los distritos parroquiales de Ramiriquí, Viracachá, Ciénega, Jenesano, Tibaná, Chiriví (hoy Nuevo Colón), Turmequé, Villapinzón y Ventaquemada, con cabecera en Ramiriquí.[7]

Uno de los personajes históricos más relevantes del municipio es José Ignacio de Márquez, nacido en Ramiriquí en 1793, quien fue presidente de la República de la Nueva Granada entre 1837 y 1841. Márquez es considerado el primer jefe de Estado de origen boyacense.

En 1905, Ramiriquí fue designada como capital de la provincia de Márquez, consolidando su papel como centro político y administrativo regional. Durante el siglo XX, el municipio mantuvo un perfil rural con procesos paulatinos de urbanización y migración hacia ciudades como Tunja y Bogotá. En las últimas décadas ha fortalecido su rol como cabecera provincial, consolidándose como nodo de comunicaciones entre el suroriente y el centro del departamento. Ramiriquí conserva una identidad ligada tanto a su herencia muisca como a su trayectoria republicana.

Geografía

Localización y extensión

El municipio de localiza en el sector centro sur del departamento de Boyacá, Su cabecera se encuentra en las coordenadas de longitud 73° 20' 08" Oeste y latitud 5° 24' 03" Norte.[8] Cuenta con un área total de 125,421 km² y área urbana se encuentra a 27 km de Tunja, capital departamental, su altitud promedio es de 2.313 metros sobre el nivel del mar.[8]

Límites[9]

| Noroeste: |

Norte: Límites entre |

Nordeste: |

| Oeste: y |

|

Este: y |

| Suroeste: |

Sur: Límites entre |

Sureste: |

Relieve

El territorio de Ramiriquí forma parte de la vertiente oriental de la cordillera Oriental y presenta una topografía montañosa con pendientes variables, caracterizada por una sucesión de cuchillas, lomas y valles interandinos.[8] Entre sus principales formaciones orográficas destacan las estribaciones del páramo de la Mamapacha, que alcanzan aproximadamente los 3.410 metros sobre el nivel del mar, seguidas por la cuchilla Mesetas (3.050 m s. n. m.), la cuchilla El Ermitaño (3.005 m s. n. m.), la cuchilla de los Monos, la cuchilla de los Colorados y la loma El Caracol (2.885 m s. n. m.). Estas elevaciones hacen parte del complejo de páramos Bijagual–Mamapacha,[10] una unidad ecológica estratégica ubicada en el oriente y suroriente del municipio, donde nacen múltiples fuentes hídricas.

La topografía incluye también zonas intermedias con pendientes moderadas, aprovechadas históricamente para la agricultura y la ganadería, así como áreas más bajas en los fondos de valle, cercanas a los cursos de los ríos Jenesano y Fusavita, que permiten usos agropecuarios más intensivos. Estas condiciones configuran un gradiente altitudinal que va desde los 1.980 hasta los 3.410 metros sobre el nivel del mar, lo cual influye en el uso del suelo, la cobertura vegetal y la accesibilidad vial en distintas zonas del territorio.

Hidrografía

El municipio de Ramiriquí está ubicado en la cuenca alta del río Garagoa, formando parte de la subcuenca del río Teatinos. Su sistema hídrico está compuesto por una red de ríos, quebradas y nacimientos de agua que desempeñan un papel fundamental tanto en el abastecimiento doméstico como en las actividades agropecuarias del territorio.[11][12]

Entre los principales cuerpos de agua destacan, en el sector noroccidental, el río Teatinos y el río Guayas, que forman al río Jenesano (también conocido como río Tibaná o Garagoa en su curso medio), y en el sector sur del municipio, el río Fusavita. Ambos ríos atraviesan el territorio de norte a sur y reciben afluentes de varias quebradas que estructuran el drenaje local. Entre ellas se encuentran la quebrada Única, Baganique, La Miel, Calle Real, Aguablanca, Rosal, Santuario, Quebrada Honda y otras corrientes menores que configuran pequeñas cuencas hidrográficas.

El territorio cuenta con aproximadamente 39 nacimientos de agua identificados, que resultan clave durante las temporadas secas al amortiguar el déficit hídrico, especialmente en veredas con fuerte vocación agrícola. No obstante, en época de verano el caudal de varias quebradas disminuye considerablemente, llegando algunas a secarse parcial o totalmente. Este sistema hídrico aporta sus aguas al embalse de Chivor, dado que el municipio se encuentra aguas arriba de esta infraestructura.

Ecología

Ramiriquí conserva áreas de cobertura vegetal asociadas a relictos de bosque andino y vegetación secundaria, distribuidos en sectores como La Cuchilla Rusa, El Alto del Morro, El Caracol, Cuchilla de los Monos y zonas del corregimiento de Guayabal. En estas áreas se identifican especies nativas como el aliso, el encenillo, el gaque, el romerillo y diversas plantas aromáticas (toronjil, yerbabuena, orégano, mejorana, entre otras), que constituyen parte del patrimonio natural del municipio.[11]

El municipio se ubica en una zona estratégica del complejo de páramo Bijagual–Mamapacha, donde nacen múltiples fuentes hídricas que surten al embalse de Chivor. Estas áreas son fundamentales para la regulación hídrica, la conservación de suelos y el mantenimiento de corredores biológicos. Según el Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia, en el territorio municipal se han registrado más de 730 especies de flora y fauna, entre ellas varias con grado de endemismo o interés ecológico.[13]

Clima

El municipio de Ramiriquí se localiza dentro del piso térmico frío, con una altitud promedio de 2.313 metros sobre el nivel del mar. Su temperatura media anual se sitúa en torno a los 16,5 °C, con máximas promedio entre los 20 °C y 23 °C, y mínimas que oscilan entre los 10 °C y 13 °C, según registros del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) para el periodo 1981–2010.[14]

El régimen pluviométrico presenta un patrón bimodal, con dos períodos lluviosos definidos entre los meses de abril–mayo y septiembre–noviembre, y temporadas secas en enero–febrero y julio–agosto. El promedio anual de precipitaciones es de aproximadamente 976 mm, distribuidos en cerca de 204 días de lluvia al año. La humedad relativa promedio es del 81 %, con valores más altos durante la temporada invernal.

Estas condiciones climáticas, combinadas con la altitud y las características topográficas del municipio, favorecen el desarrollo de cultivos propios de climas templados y fríos, así como pasturas para la actividad pecuaria. En las zonas altas del oriente y sur, cercanas al complejo de páramo Bijagual–Mamapacha, las temperaturas pueden descender significativamente, con presencia frecuente de bancos de niebla y lluvias, características de los ecosistemas de alta montaña. [12] [11]

Demografía

Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en el censo de 2018 Ramiriquí registró una población total de 9.887 habitantes. De estos, 4.529 residían en la cabecera municipal y 5.358 en las áreas rurales, lo que indica una ligera mayoría de población dispersa (54,2 %).

Para el año 2025, las proyecciones oficiales del DANE estiman que el municipio alcanza una población total de 10.743 habitantes, con una distribución relativamente equilibrada por sexo: 5.397 mujeres (49,8 %) y 5.346 hombres (50,2 %).[15]

En cuanto a la estructura por edades, la tendencia muestra un proceso progresivo de envejecimiento demográfico, caracterizado por una reducción en la proporción de menores y un crecimiento relativo de los adultos mayores. Esto se asocia, en parte, a la migración juvenil hacia centros urbanos regionales o nacionales.

División Político-Administrativa

Su Cabecera municipal, se encuentra dividido en los barrios: Primavera I, Primavera II, José Ignacio de Márquez, El Paraíso, El Carmen, Puracé, La Castellana, Los Libertadores, Casablanca, El Recuerdo.

Ramiriquí tiene bajo su jurisdicción los centros poblados: El Escobal, Guayabal (Fátima), San Antonio y Villa Toscana

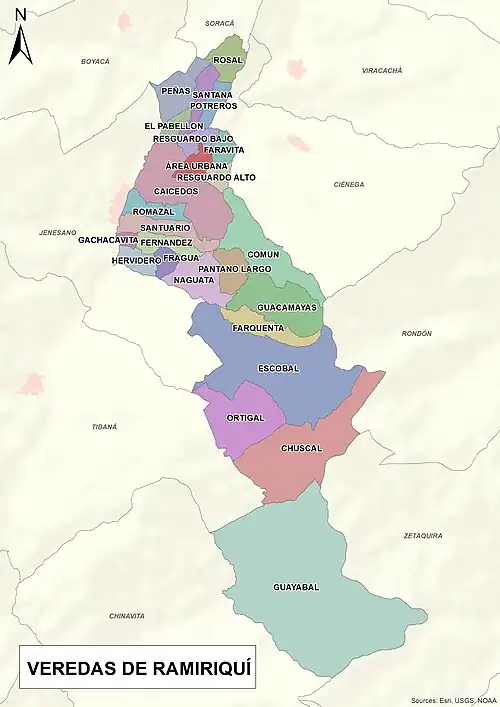

Veredas

Además, el municipio tiene constituido las siguientes veredas: Caicedos, Caicedos Paraíso, Chuscal, El Común, El Rosal, Faravita, Farquenta, Fernández, Fragua, Gachacavita, Guacamayas, Guayabal Mendoza, Guayabal Soler, Guayabal Vargas, Hervideros, Naguata, Ortigal, Pabellón, Pantano Largo, Peñas, Potreros, Resguardo Alto, Resguardo Bajo, Romazal, Santa Ana, Santuario.

Turismo

Ramiriquí ofrece una variada oferta turística basada en su paisaje rural, tradiciones gastronómicas, sitios históricos y celebraciones culturales. Su localización entre Tunja y el suroriente de Boyacá lo convierte en un destino habitual para viajeros que buscan experiencias andinas auténticas.

En el casco urbano se destaca la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, un templo de arquitectura colonial ubicado frente al parque principal, que constituye un hito de identidad religiosa y urbana. En sus alrededores se encuentra la capilla del Buen Consejo, que conserva valor devocional y arquitectónico.[16] Como parte del patrimonio histórico local, el municipio alberga la casa natal de José Ignacio de Márquez, presidente de Colombia entre 1837 y 1841, reconocida como Bien de Interés Departamental.

En las zonas rurales pueden explorarse atractivos como el Alto de la Cruz —con vistas panorámicas sobre la provincia de Márquez—, el Puente Camacho, la Cueva del Guacamayo y las piedras con petroglifos, que combinan interés paisajístico y arqueológico. También sobresale la Capilla del Señor de los Alabastros, también conocida como Capilla de Los Tunos, ubicada en la vereda Santuario, escenario de peregrinación y celebraciones populares.[17] Espacios como el Parque Ecológico Oasis El Endrinal complementan la oferta ambiental con caminatas comunitarias, interpretación ecológica y conservación de fauna local.[18]

La gastronomía constituye uno de los mayores atractivos del municipio. Las tradicionales arepas de cuajada, elaboradas artesanalmente con maíz pelado, han ganado fama regional, al igual que platos como la trucha arcoíris, el mute boyacense, la mazamorra de mazorca y las habas tostadas, servidos en mercados y restaurantes como Los Jeroglíficos.

Cada año se celebra el Festival Internacional del Maíz, el Sorbo y la Arepa, que reúne gastronomía tradicional, música campesina, danza, cocina en vivo y saberes populares. También destaca la fiesta patronal de la Virgen del Carmen, en diciembre, con eucaristías, procesiones, ferias, eventos culturales y encuentros comunitarios que revitalizan la vida local.

Cultura

La vida cultural de Ramiriquí está marcada por la música, la oralidad, las festividades religiosas y la memoria histórica ligada a su tradición campesina y republicana. Como capital de la provincia de Márquez, el municipio conserva prácticas culturales que refuerzan el sentido de comunidad y la transmisión intergeneracional de saberes.

Uno de sus principales referentes es la Banda de Músicos de Ramiriquí, con más de ocho décadas de trayectoria en festividades populares, religiosas y cívicas. Durante la dirección del maestro Ramón Ildefonso Ramírez, la banda se fortaleció con programas de formación infantil y juvenil que dieron origen a la actual Escuela de Música Ramón Ildefonso Ramírez, institucionalizada en 2005. Esta escuela desarrolló procesos de enseñanza en cuerdas, coro, piano y formación instrumental por secciones, y logró participación destacada en eventos regionales y nacionales. En 2017, la banda grabó un repertorio patrimonial que incluyó himnos nacionales, departamentales y municipales.

A nivel literario y de oralidad, Ramiriquí acoge el Concurso de declamación "El Verso de Oro", que promueve la poesía hablada entre estudiantes y aficionados.

También son tradicionales las ferias y fiestas de Ramiriquí y el "Aguinaldo ramiriquense", en diciembre, e incluyen procesiones, actividades culturales, ferias gastronómicas y muestras artesanales.

La cultura alimentaria del municipio constituye otro elemento central de su identidad. Las reconocidas arepas de cuajada, preparadas de manera artesanal con maíz pelado, forman parte del patrimonio culinario local y son motivo de orgullo para sus habitantes.[19] Su importancia simbólica se refleja en la celebración del Festival Internacional del Maíz, el Sorbo y la Arepa, evento anual que convoca saberes tradicionales, música campesina, cocina en vivo y prácticas rurales asociadas a la identidad agraria de la región.

Asimismo, se desarrollan actividades deportivas comunitarias como los Juegos Municipales Campesinos, Juegos Intercolegiados Supérate, Juegos Interbarrios y Juegos Interentidades, orientados a promover la integración social, la actividad física y la apropiación de los espacios públicos.

Patrimonio arqueológico

El territorio de Ramiriquí conserva un valioso patrimonio arqueológico asociado a las antiguas culturas que habitaron el altiplano cundiboyacense. Las evidencias registradas indican presencia humana desde hace al menos ocho mil años, comenzando con grupos recolectores-cazadores (ca. 8000–2000 a. C.), seguidos por comunidades agroalfareras (2000 a. C.–800 d. C.) y, posteriormente, por poblaciones muiscas (800–1537 d. C.) que ocuparon el territorio hasta la llegada de los conquistadores españoles.[4]

Entre los principales vestigios se encuentran petroglifos, pictografías, estructuras líticas y cuevas ceremoniales, localizados en diversas veredas del municipio, especialmente en las cuencas del río Guayas y del río Jenesano. Estos elementos constituyen testimonio de prácticas rituales, simbólicas y cotidianas, y forman parte del paisaje cultural de Ramiriquí.[4]

Algunas de las zonas con presencia arqueológica relevante incluyen las veredas de Faravita, Pabellón, Peñas y Guacamayas, donde se han documentado inscripciones en roca, refugios naturales utilizados como santuarios y restos de antiguas rutas de movilidad indígena.[4] Este patrimonio no solo evidencia la riqueza histórica del municipio, sino que también plantea retos en términos de protección, manejo y puesta en valor dentro del contexto local.

Economía

La economía de Ramiriquí se fundamenta principalmente en el sector agropecuario, con una participación significativa de la agricultura, la ganadería y, en menor medida, actividades mineras y artesanales. El cultivo de alimentos transitorios constituye el núcleo de la actividad agrícola, con presencia de papa, maíz, arveja, fríjol, arracacha y diversas hortalizas. También se destacan frutales como mora, curuba, tomate de árbol, lulo, pepino, calabacín, uchuva y gulupa, estos últimos con fines principalmente comerciales en mercados regionales.[20] Estas prácticas se desarrollan mayoritariamente bajo esquemas de agricultura familiar. Para 2022, se reportaron cerca de 286 hectáreas cultivadas con productos agrícolas de ciclo corto.

La ganadería bovina y porcina complementa la estructura productiva del municipio. Según el IGAC, en 2023 se reportaban aproximadamente 10.700 cabezas de ganado vacuno y 4.200 porcinos.[8] La producción lechera tiene importancia local, especialmente en la elaboración artesanal de derivados como la cuajada, el queso y las arepas, productos tradicionales reconocidos en el ámbito regional.

Otras actividades primarias incluyen la piscicultura, practicada a pequeña escala, y la silvicultura, que aporta recursos maderables limitados utilizados principalmente en el ámbito local.[21]

La actividad minera está representada por la explotación de canteras, materiales de arrastre, carbón doméstico y una pequeña ladrillera que abastece parcialmente el mercado local. Estas explotaciones se desarrollan de forma puntual y en pequeña escala.[22]

En el sector secundario se identifican unidades artesanales de ebanistería, fundición y fabricación de artículos de ornamentación, aunque con un grado de desarrollo limitado. Estas actividades representan un componente tradicional del tejido productivo local.[21]

El sector terciario, compuesto por el comercio y los servicios, agrupa el mayor número de establecimientos económicos. De acuerdo con la Cámara de Comercio de Tunja, para 2023 el 83 % de las unidades registradas pertenecían a este sector, destacándose actividades como el comercio minorista, el transporte, la construcción, la gastronomía, el almacenamiento, los servicios de salud y educación.[23] La comercialización de arepas —producto típico del municipio— constituye una fuente de ingresos para diversas familias, con presencia destacada en mercados locales y ferias regionales.[21]

Ramiriquí cuenta con diez empresas de transporte que prestan servicios municipales e intermunicipales, consolidando su papel como nodo de conexión vial en el suroriente de Boyacá.

En los últimos años se han promovido iniciativas orientadas al turismo rural, cultural y de naturaleza, aprovechando la oferta patrimonial y paisajística del municipio. Además, Ramiriquí forma parte del complejo de páramo Tota–Bijagual–Mamapacha, lo cual ha impulsado la implementación de esquemas de conservación, restauración ecológica y programas de pagos por servicios ambientales.[24]

Infraestructura

Salud

El municipio cuenta con una red básica de servicios de salud, encabezada por el Hospital San Vicente de Ramiriquí, institución de nivel I que presta servicios de consulta externa, atención de urgencias, hospitalización y programas de salud pública. Complementan esta atención los puestos de salud ubicados en las veredas Santuario y Fátima (Guayabal), los cuales ofrecen servicios básicos de primer contacto a las comunidades rurales del occidente y sur del municipio.[11]

Educación

Ramiriquí dispone de una oferta educativa que cubre los niveles de educación preescolar, básica y media. La principal institución oficial es la Institución Educativa Técnica José Ignacio de Márquez, que cuenta con una sede central urbana y varias sedes rurales, entre ellas: El Común, El Encanto, El Rosal, Guacamayas, Farquentá, Pantano Largo, Santana, Carlos Rincón y Antonio Ricaurte.

También se encuentran la Institución Educativa Naguatá, ubicada en la vereda homónima; la Institución Agropecuaria El Escobal, con énfasis técnico en producción agropecuaria en la zona rural sur; y centros privados como el American School Alfonso Dunnat. A nivel preescolar y primaria existen además varias sedes anexas y escuelas rurales, entre ellas la Escuela Miguel Franklin Buitrago, de carácter oficial.

El municipio participa en programas nacionales como Jornada Única, Alimentación Escolar (PAE) y Supérate Intercolegiados, además de procesos de articulación media técnica con el SENA y otras entidades formativas.[25]

Transporte y conectividad

Ramiriquí se conecta con Tunja, el centro y el suroccidente del departamento hacia Miraflores, a través de la Ruta Nacional 60, también denominada en su paso por el departamento como la Transversal de Boyacá, que recorre el municipio como parte del tramo Tunja–Páez.

Adicionalmente, el municipio cuenta con varios tramos de la red vial secundaria (departamental) reconocidos por el Sistema Integral de Información de la Infraestructura Vial (SINC) del Ministerio de Transporte. Entre estos se encuentran los siguientes corredores: Puente Camacho – Jenesano (que posteriormente se enlaza con el tramo Jenesano–Tierranegra y con la Troncal Central del Norte o Ruta Nacional 55 que conecta Tunja con Bogotá), Ramiriquí – Viracachá, Ramiriquí – Ciénega, y Ramiriquí – San Antonio – Guayabal (Fátima) – Chinavita. Estas rutas permiten la conexión efectiva de Ramiriquí con municipios de la provincia de Márquez y del suroriente boyacense.

El municipio también cuenta con una red de carreteras terciarias que garantizan el acceso a la mayoría de sus veredas y centros poblados rurales. La densidad vial es notablemente mayor en el norte y occidente del territorio, en veredas como Caicedos, Faravita, Resguardo Alto, Resguardo Bajo, El Rosal, Peñas, Santa Ana, Santuario y Hervideros, donde se encuentran múltiples conexiones locales. En contraste, hacia el sur y oriente, veredas como Ortigal, San Antonio, el corregimiento de Guayabal (Fátima) y El Escobal presentan menor densidad vial veredal, debido a las condiciones topográficas de montaña y alta pendiente.

Símbolos municipales

Escudo

Contorno o forma exterior: Redondeado al estilo español del siglo XVI. División del campo o área: Terciado en Banda, con los colores representativos de la bandera del municipio, distribuidos de la siguiente manera:

- A- Cuartel Superior o Cantón Diestro del Jefe, en oro (amarillo), con dos columnas indígenas en color canela, que simbolizan la arquitectura chibcha y el ingenio de nuestras gentes.

- B- Banda en plata (blanco), en cuyo centro está ubicado el sol tal como lo representaban los chibchas de nuestra región.

- C- Cuartel Inferior o Cantón Siniestro de Punta, en sinople (verde) y aparecen jeroglíficos en gules (rojo), de los cuales encontramos gran cantidad en la vereda de Faravita y simbolizan la cultura que caracteriza a nuestras gentes.

- D- Bordadura, en plata (blanco), con la leyenda: RAMIRIQUÍ CUNA DE LA CIVILIZACIÓN CHIBCHA, porque Ramiriquí fue el epicentro de esta raza nativa que luego se expandió a otras regiones.

- E- Figuras físicas: aparecen dos guacamayas puestas al natural y enfrentadas. Sus colores son azur (azul), sinople (verde), oro (amarillo), naranjado y rojo (gules). Esta ave aparece en el escudo, no porque sea propia de la región, sino por su consagración como símbolo de adoración pagana entre los indios de esta población.

- F- El Timbre, la corona chibcha, el oro (amarillo), simboliza a los soberanos chibchas. El zaque o Señor de los Caciques, cuya dinastía nació en Ramiriquí, tenía una corona similar a la que aparece en este escudo.

- G- Divisa o Lema, La cinta en la parte inferior del escudo, en oro (amarillo), contiene el siguiente rótulo: ESFUERZO – UNIÓN – VOLUNTAD, que son los valores básicos que predominan en nuestra tierra para que Ramiriquí siga avanzando por los caminos del PROGRESO.

Ramiriquenses ilustres

- El Presidente de la Nueva Granada (1837-1841) hoy Colombia, el abogado José Ignacio de Márquez, primer presidente boyacense.

- José Patrocinio Jiménez, exciclista profesional e internacional.

- Mauricio Soler, exciclista profesional e internacional.

Referencias

- ↑ a b «Información general de Ramiriquí». Alcaldía del municipio. Consultado el 1 de mayo de 2015.

- ↑ «Censo 2018 - Población ajustada por cobertura». DANE. Consultado el 16 de octubre de 2019.

- ↑ «4-72 La Red Postal de Colombia». Archivado desde el original el 14 de octubre de 2011. Consultado el 9 de noviembre de 2011.

- ↑ a b c d Gobernación de Boyacá, UPTC, ICANH. Ramiriquí Arqueológico. Convenio 0731 de 2013. pp. 17–20. https://ramiriquiboyaca.micolombiadigital.gov.co/sites/ramiriquiboyaca/content/files/000396/19777_ramiriqui_arqueologico.pdf

- ↑ Triana, Miguel (1922). La civilización chibcha. Editorial ABC. p. 141.

- ↑ Petroglyphs in Ramiriquí – Rupestreweb

- ↑ [1]

- ↑ a b c d Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC, Diccionario Geográfico de Colombia, Ramiriquí – Boyacá, 2023. https://diccionario.igac.gov.co

- ↑ Official website Ramiriquí Sitio Web del municipio.

- ↑ ASIS Ramiriquí 2021, Secretaría de Salud de Boyacá. https://www.boyaca.gov.co/SecSalud/images/Documentos/asis2021/asis_ramiriqui_2021.pdf

- ↑ a b c d Secretaría de Salud de Boyacá, Análisis de Situación de Salud – ASIS Ramiriquí 2021. https://www.boyaca.gov.co/SecSalud/images/Documentos/asis2021/asis_ramiriqui_2021.pdf

- ↑ a b Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC, Diccionario Geográfico de Colombia – Ramiriquí. https://diccionario.igac.gov.co

- ↑ Instituto Humboldt, Cifras de Biodiversidad: Ramiriquí. https://cifras.biodiversidad.co/boyaca/ramiriqui

- ↑ «Promedios Climatológicos 1981–2010». Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM. Archivado desde el original el 15 de agosto de 2016. Consultado el 25 de junio de 2025.

- ↑ DANE (ed.). «Proyecciones de población 2018–2035 – Boyacá». Consultado el 25 de junio de 2025.

- ↑ «Capilla del Buen Consejo». Situr Boyacá. Consultado el 25 de junio de 2025.

- ↑ «Capilla del Señor de los Alabastros». Situr Boyacá. Consultado el 25 de junio de 2025.

- ↑ «Parque Ecológico Oasis El Endrinal». Situr Boyacá. Consultado el 25 de junio de 2025.

- ↑ «Arepa boyacense». Situr Boyacá. Consultado el 25 de junio de 2025.

- ↑ Ministerio de Agricultura. Boletín agropecuario municipal de Ramiriquí – 2022. Consultado en junio de 2024.

- ↑ a b c Alcaldía de Ramiriquí – Nuestro Municipio. Consultado en junio de 2025.

- ↑ Agencia Nacional de Minería – ANM, Ficha Minera Municipal de Ramiriquí – 2021. https://mineriaencolombia.anm.gov.co/sites/default/files/docupromocion/2021%2010%2019%20Ficha%20Ramiriqu%C3%AD_compressed.pdf

- ↑ Cámara de Comercio de Tunja, Directorio empresarial 2023 – Ramiriquí. Consultado en junio de 2024.

- ↑ Corporación Autónoma Regional de Chivor – CORPOCHIVOR, Informe de gestión ambiental regional 2023. https://www.corpochivor.gov.co

- ↑ Secretaría de Educación de Boyacá, Directorio de instituciones educativas de Boyacá – 2024. https://sedboyaca.gov.co

Enlaces externos

Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Ramiriquí.

Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Ramiriquí.- Sitios rupestres en Ramiriquí (Boyacá), Colombia.

- Página de Ramiriquí con información actualizada