Psicología en Argentina

La psicología en la Argentina tiene una trayectoria influenciada tanto por desarrollos internacionales como por eventos políticos y sociales nacionales. Desde sus inicios con la psicología experimental a fines del siglo XIX, hasta la consolidación de la psicología como disciplina profesional y académica en la segunda mitad del siglo XX, ha habido múltiples hitos que han definido su evolución. La psicología en Argentina es particularmente conocida por su fuerte inclinación hacia el psicoanálisis y por la psicología social, influida por Enrique Pichon-Rivière.

Argentina tiene un número récord de psicólogos per cápita en el mundo, según un reporte de la Organización Mundial de la Salud (OMS). En el país hay más de 222 psicólogos por cada 100.000 habitantes, una cifra muy superior a la de otros países.[1]

Historia

Período colonial

Durante los casi 300 años de dominación colonial en lo que hoy es Argentina, la psicología no alcanzó un desarrollo destacado como disciplina independiente. En ese periodo, la psicología se abordaba principalmente como un capítulo de la filosofía, siguiendo corrientes escolásticas con influencias de Tomás de Aquino, Francisco Suárez y ocasionalmente Descartes. El tratado Acerca del alma de Aristóteles era una referencia clave para los estudios filosóficos y psicológicos de la época.[2]

El primer autor de filosofía en el actual territorio argentino fue Antonio Rubio de Rueda, un jesuita español cuyos textos fueron utilizados en el Colegio Máximo de Córdoba a partir de 1613. Su obra De Anima seguía la división aristotélica del alma, sumando contribuciones de Santo Tomás y Suárez. Posteriormente, en la segunda mitad del siglo XVIII, figuras como el padre Domingo Muriel y José Dufo destacaron por modernizar los estudios de Animística (o Psicología) en Córdoba, incorporando influencias de filósofos como Newton y Gassendi.[2]

El pensamiento psicológico continuó su evolución en la época colonial con autores como Anastasio y Manuel Suárez, quienes enseñaron corrientes escolásticas y elementos de las nuevas filosofías europeas. El Colegio de San Carlos, fundado en 1773, fue un centro clave donde se impartieron enseñanzas de filosofía y psicología, con profesores como Pantaleón Rivarola, quien trató temas del alma y la fisiología humana en sus manuscritos.[2]

Hacia fines del siglo XVIII, la psicología comenzó a recibir influencias de autores modernos como Locke, Condillac y Wolff. Esto coincidió con el interés de figuras locales, como Manuel Belgrano, en teorías más científicas y menos ligadas a la escolástica tradicional. Francisco José Planes, profesor en el Real Colegio de San Carlos, también se inclinó hacia el fisiologismo de Cabanis y las ideas de Locke, lo que marcó una transición hacia una psicología más alineada con las corrientes de pensamiento modernas de Europa.[2]

Siglo XIX

.pdf.jpg)

Hacia principios del siglo XIX, la psicología francesa tuvo una influencia importante en Argentina, en particular en sus aportes clínicos, experimentales y en el estudio psicológico de la educación. Figuras como Alfred Binet, Théodule-Armand Ribot, y Pierre Janet fueron especialmente influyentes. A finales del siglo, la creación del primer laboratorio de Psicología Experimental (psicofisiología) en Latinoamérica en 1891, fundado por Víctor Mercante en San Juan marca un hito en el desarrollo de la psicología en el país.[3]

En 1898, Horacio Piñero funda el primer Gabinete de psicología experimental en el Colegio Nacional de Buenos Aires.[4]

Entre los precursores de la formación en psicología se encuentran Ernesto Weigel Muñoz, quien impartió Psicología y Filosofía desde 1895 en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UBA; Rodolfo Rivarola, en 1896 dictó la materia Psicología en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y Horacio Piñeiro que dictó Psicología entre 1902 y 1918.[3]

Siglo XX

Durante las primeras décadas del siglo XX, la disciplina estuvo fuertemente influenciada por el positivismo, aplicado en áreas como la pedagogía y la criminología. Figuras como el médico fisiólogo Horacio Gregorio Piñero y José Ingenieros fueron fundamentales en estos primeros desarrollos, estableciendo junto a Francisco De Veyga,[3] la Sociedad Argentina de Psicología en 1908,[5] la primera de su tipo en América Latina. Esta entidad publicó los primeros Anales de Psicología en 1910, 1911 y 1914.[3]

En la década de 1920, las ideas de Sigmund Freud llegaron a Argentina cuando José Ortega y Gasset recomendó sus obras traducidas al español. Victoria Ocampo, influyente escritora y promotora cultural, facilitó su difusión al traer estas ediciones al país, donde en 1924 se agotaron en Buenos Aires, marcando el inicio de la popularidad del psicoanálisis en círculos intelectuales argentinos.[6]

El primer hito significativo en la institucionalización de la psicología fue la creación de la primera carrera de Psicología en la Universidad Nacional del Litoral en 1955. A partir de entonces, surgieron más programas en universidades como la Universidad de Buenos Aires en 1957, la Universidad Nacional de Córdoba en 1958, y la Universidad Nacional de Tucumán en 1959.[5]

En 1958, Enrique Pichon-Rivière realizó la «Experiencia Rosario», un experimento social en Rosario, Santa Fe, que involucró a mil estudiantes y profesores universitarios organizados en 30 grupos heterogéneos. Los resultados de esta experiencia contribuyeron a la conceptualización de la técnica de grupo operativo y establecieron las bases de la psicología social en Argentina. Este evento se considera un hito en la historia de la psicología del país. En la década de 1960, Pichon-Rivière formalizó esta corriente, la Psicología Social Argentina, centrada en los vínculos entre individuos, grupos, instituciones y la comunidad, consolidándose como el padre de la psicología social en Argentina.[5]

El psicoanálisis tuvo un impacto profundo en la psicología argentina, especialmente en las décadas de 1960 y 1970, cuando se convirtió en la orientación predominante en la formación académica. Las ideas de Sigmund Freud y Jacques Lacan se instalaron en los currículos universitarios, y el enfoque lacaniano se consolidó como el marco teórico dominante en las cátedras clínicas en muchas universidades públicas después de la reapertura democrática de 1983.[5]

El gobierno de Isabel Perón, a través de la organización paramilitar de la Triple A liderada por López Rega, había comenzado a hostigar a los sectores del ámbito psi, preparando el camino para la represión que se profundizaría bajo la dictadura.[7]

El 23 de noviembre de 1973, la revista El Caudillo, un medio financiado por López Rega y considerado vocero informal de la banda terrorista paraestatal Triple A, publicó un artículo que atacaba con dureza al psicoanálisis y a sus practicantes, acusándolos de ser agentes de la subversión:

Denuncia. El psicoanálisis: drogas y homosexualidad, el mejor camino hacia la izquierda

- Una trenza de psicoanalistas maneja a los enfermos mentales.

- Solo dan el alta a los que han adoctrinado como marxistas.

- El psicoanálisis en manos de locos, un arma peligrosa.

- Mientras los médicos peronistas trabajan en los establecimientos estatales, cobrando sueldos miserables, los psicoanalistas marxistas del Barrio Norte cobran fuertes sumas de dinero a su clientela adinerada.

- El control del Estado debe ser férreo en los establecimientos neuropsiquiátricos.

El Caudillo, 23 de noviembre de 1973.[7]

Esta persecución incluía campañas de desprestigio hacia los psicólogos, a quienes se veía como una amenaza a los valores tradicionales, y fueron etiquetados despectivamente como "psicobolches". Este término era una representación social creada por el régimen para asociar a los psicólogos con ideas marxistas y freudianas (ideas consideradas por la dictadura como contrarias a su pensamiento), acusándolos de intentar “corromper” o politizar a los pacientes. Esta caracterización buscaba ridiculizar y aislar a los psicólogos que sostenían un enfoque social y político en su práctica.[7]

El 13 de octubre de 1974, se llevó a cabo el Primer Encuentro Nacional de Psicólogos y Estudiantes de Psicología, organizado por la Confederación de Psicólogos de la República Argentina (CoPRA).[1]

Dictadura militar

El golpe militar de 1976 generó un impacto significativo en el desarrollo y la práctica de la psicología en Argentina. En este período, varias carreras de psicología en universidades públicas fueron clausuradas o interrumpieron sus inscripciones. El régimen militar desmanteló instituciones consideradas “progresistas” y emprendió una persecución contra docentes, quienes en muchos casos debieron exiliarse, fueron destituidos o incluso fueron detenidos-desaparecidos. Este contexto represivo desarticuló equipos de trabajo y prácticas colectivas, llevando a que las terapias grupales fueran vistas con desconfianza y consolidando la imagen del psicólogo como un profesional liberal que atendía individualmente en consultorios privados.[5]

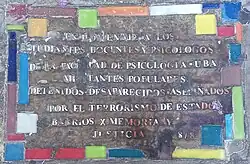

Durante la dictadura, el campo de la salud mental fue objetivo directo de la persecución; el número de secuestrados y desaparecidos en el campo de la salud mental, incluyendo psicólogos, docentes y estudiantes, es incierto, pero se estima que fueron al menos 110 trabajadores de salud mental y 66 estudiantes, aunque se cree que el número real es mayor. Uno de los casos más emblemáticos fue el de Beatriz Perosio, presidenta de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires y de FePRA, quien fue secuestrada y asesinada en 1978 debido a su compromiso con los derechos humanos y las problemáticas sociales de su época.[5]

La dictadura militar, impulsó no solo la represión física, sino también un ataque ideológico contra las ciencias sociales y el campo de la salud mental, áreas que habían comenzado a cuestionar el modelo médico hegemónico y proponían reformas anti-manicomiales. Estas ideas se alineaban con movimientos sociales de los años 1960, como el Mayo Francés, el Otoño Caliente en Italia y los movimientos argentinos del Cordobazo y el Viborazo, en los que muchos profesionales y estudiantes de salud mental desempeñaron un papel importante.

En 1977, en este contexto, se fundó la Federación de Psicólogos de la República Argentina (FePRA), una organización gremial que surgió del Primer Encuentro Nacional de Psicólogos y Estudiantes de Psicología. La FePRA agrupa a los Colegios y Asociaciones de Psicólogos en todo el país y buscaba fortalecer la disciplina, construir una identidad profesional y defender los intereses laborales de los psicólogos a nivel nacional.[1]

Las universidades también sufrieron una intervención directa del régimen, con la aplicación de políticas de “cupo cero” para evitar nuevas inscripciones en carreras consideradas subversivas, como psicología. En la Universidad Nacional de La Plata, por ejemplo, se llegó a prohibir el ingreso de nuevos estudiantes, y en la Universidad de Buenos Aires se suspendieron las inscripciones durante dos años. Ante esta situación, estudiantes y profesionales crearon grupos clandestinos de estudio, conocidos como las “universidades de las catacumbas,” donde continuaron su formación psicoanálisis, filosofía y otras corrientes críticas.[7]

Retorno de la democracia

.pdf.jpg)

Con el retorno de la democracia en 1983, la psicología experimentó un resurgimiento en Argentina. La derogación de las prohibiciones impuestas durante la dictadura permitió la reapertura de las carreras universitarias y un auge en la demanda de atención psicoterapéutica. La influencia del psicoanálisis lacaniano se consolidó en las universidades públicas, especialmente en Buenos Aires, donde se convirtió en el enfoque predominante en las cátedras clínicas.[5]

El 15 de diciembre de 1987 se crea la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario. Esto consolidó a Rosario como un centro importante en la formación de psicólogos en Argentina.[5]

Entre 1984 y 1985, se dictaron leyes en varias provincias que regularon el ejercicio profesional de la psicología. En 1985, la resolución 2447/85 del Ministerio de Educación estableció las incumbencias del título de psicólogo, lo que proporcionó una base legal para el ejercicio de la profesión a nivel nacional.[5] Ese mismo año se aprobó la ley nacional 23.277 sobre el Ejercicio Profesional de la Psicología, que otorgó reconocimiento a la autonomía científica de esta disciplina, abarcando aspectos como el “diagnóstico, pronóstico y tratamiento de la personalidad, así como la recuperación, conservación y prevención de la salud mental de las personas".[8]

En los años 80, el término “psicobolche” resurgió popularmente pero ya no como etiqueta despectiva del profesional psi, si no como una figura satirizada que reflejaba el desencanto de la juventud hacia las ideologías del pasado. En un contexto de crisis política y económica, y con el giro hacia la democracia y la centro-derecha, el psicobolche pasó de ser un símbolo de la izquierda radical psi a una caricatura anacrónica, asociada a una estética rígida y sacrificada. Estaba vinculado a la cultura juvenil, especialmente a la música, donde se fusionaban el rock y el folklore. Sin embargo, hacia el final de la década, la figura del psicobolche se desvaneció en medio de la transición hacia un discurso más "postmoderno", que percibía a la izquierda como desfasada frente a las nuevas corrientes políticas y culturales.[9]

En la década de 1990, la preocupación por el mercado laboral de los psicólogos se hizo evidente debido al aumento de profesionales y la falta de suficientes espacios institucionales para su integración. Aunque la cantidad de psicólogos crecía, la oferta profesional no cubría por completo las necesidades de la población. Este periodo estuvo marcado por ajustes económicos, reducción del Estado, y privatizaciones, a pesar de la percepción de una breve bonanza económica. La Ley de Educación Superior incentivó la expansión de la formación de posgrado, junto a un auge académico en la psicología, especialmente en el ámbito privado. Se fundaron nuevas carreras en psicología para responder a la demanda estudiantil, mientras que en el contexto regional, el Mercosur impulsó la internacionalización de la educación en psicología. En este marco, se creó la Asociación de Unidades Académicas de Psicología (AUAPsi) en 1991, que elaboró el primer diagnóstico integral de la formación en psicología en el país, facilitando la discusión sobre deficiencias y necesidades en el ámbito académico y allanando el camino para evaluaciones y acreditaciones universitarias.[10]

Siglo XXI

En los años 2000, Argentina vivió una fuerte crisis social e institucional que afectó el bienestar y la salud mental de la población. En este contexto, las carreras de psicología fueron declaradas de interés público y se unificaron criterios para la formación académica. La investigación en psicología creció notablemente, con más proyectos, redes académicas, publicaciones y formación de doctores. [10]

En 2010, se promulgó la Ley Nacional de Salud Mental n° 26657, la cual enfatiza en la igualdad profesional en el tratamiento de la salud mental y su inclusión en la formación universitaria. Sin embargo, persisten desafíos en la formación en psicología, marcada por un enfoque individualista en detrimento de uno preventivo y comunitario.[10]

Con la llegada del COVID-19, la salud mental ganó aún más relevancia y se visibilizó la necesidad de una preparación adecuada en telepsicología y en competencias de salud digital.[10]

En 2022, se reglamentó la Certificación en Psicología Clínica en el país, con validez de cinco años, como una especialización profesional en la carrera de Psicología.[10] El 16 de enero de 2023 se entregó el primer certificado al psicólogo Emiliano Sánchez. Del acto participó la ministra de Salud de la Nación Carla Vizzotti.[11]

Estadísticas

Según un informe oficial de la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicado en 2016, Argentina tiene 222,5 psicólogos por cada 100.000 habitantes, lo que la convierte en el país con la mayor densidad de psicólogos en el mundo.[12]

En el 2023, el Observatorio de Psicología Social Aplicada de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, presenta el informe Relevamiento del estado psicológico de la población argentina (2023), en el que evalúa el estado psicológico de los argentinos que incluye: sintomatología psicológica general, ansiedad, depresión, riesgo suicida, calidad del sueño, y otros factores relacionados con salud mental y conductas saludables. Entre estos datos:[13]

- El 9,4% de la población presenta riesgo de padecer un trastorno mental, siendo los jóvenes menores de 30 años y las personas de sectores socioeconómicos bajos los más afectados. Además, el 45% reporta alteraciones en el sueño, causadas principalmente por preocupaciones nocturnas, como reflejo de un alto nivel de estrés generalizado.[13]

- Acceso a terapia psicológica: solo el 28,2% está actualmente en tratamiento, mientras que el 51,7% considera necesitarlo, aunque enfrenta barreras como el costo, señalado por el 34,2% como el principal impedimento. La práctica de actividad física se asocia con una notable reducción en los niveles de ansiedad, depresión y riesgo suicida, destacándose como una herramienta eficaz para el bienestar mental.[13]

- El 45,5% de las personas indica estar atravesando algún tipo de crisis, siendo las vitales (49%) y las económicas (46,2%) las más mencionadas.[13]

Véase también

- Día del Psicólogo (Argentina)

- Facultad de Psicología (Universidad de Buenos Aires)

- Asociación Psicoanalítica Argentina

Referencias

- ↑ a b c «Cuándo es el día del psicólogo en Argentina». Clarín. 8 de agosto de 2022. Consultado el 19 de septiembre de 2024.

- ↑ a b c d Gotthelf, René (1969). «Historia de la psicología en la Argentina» (PDF). CUYO (Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Filosofía y Letras. Instituto de Filosofía Argentina y Americana) 5: 63-132. Consultado el 24 de septiembre de 2024.

- ↑ a b c d Alonso, Modesto M. (2001). «Psicología en Argentina». Psicodebate. Psicología, Cultura y Sociedad (1): 3-17. ISSN 1515-2251. Consultado el 24 de septiembre de 2024.

- ↑ «Piñero, Horacio (1869-1919)». Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Consultado el 24 de septiembre de 2024.

- ↑ a b c d e f g h i Gallegos, Miguel (2005). «Cincuenta años de historia de la psicología como institución universitaria en Argentina» (PDF). Revista Latinoamericana de Psicología (Bogotá, Colombia) 37 (3): 641-652. ISSN 0120-0534. Consultado el 19 de septiembre de 2024.

- ↑ Schejtman, Natalí (2 de enero de 2023). «Hacer terapia en Argentina: la estabilidad en el país de la inestabilidad». eldiario.es. Consultado el 18 de noviembre de 2024.

- ↑ a b c d Ragone, Giuliana; Gonzalez, Violeta (24 de marzo de 2023). «El campo de la Salud Mental en la Dictadura Militar. Memoria, enseñanzas y desafíos». periodismodeizquierda.com. Consultado el 11 de noviembre de 2024.

- ↑ Smith, Alfredo; Codina, Gerardo (17 de agosto de 2017). «Con la memoria intacta». Página/12. Consultado el 10 de noviembre de 2024.

- ↑ Manzano, Valeria (de agosto de 2018). «El psicobolche: juventud, cultura y política en la Argentina de la década de 1980». Izquierdas (41): 250-275. doi:10.4067/S0718-50492018000400250. Consultado el 11 de noviembre de 2024.

- ↑ a b c d e Gallegos, Miguel (Noviembre de 2023). «Psicología y salud mental en Argentina: historia, profesionalización y democracia» (PDF). Premio Facultad de Psicología Universidad de Buenos Aires 2023: 87-108. ISSN 1853-1148. Consultado el 11 de noviembre de 2024.

- ↑ «Vizzotti otorgó el primer certificado de la especialidad en Psicología Clínica». argentina.gob.ar. 16 de enero de 2023. Consultado el 18 de noviembre de 2024.

- ↑ Bianco, Victoria (11 de febrero de 2024). «¿Sabías que Argentina es el país con más psicólogos del mundo?». billiken.lat. Consultado el 18 de noviembre de 2024.

- ↑ a b c d Etchevers, M. J.; Garay, C. J.; Putrino, N., N.; López, PL; Schmidt, V.; Grasso, J. (2023). «Relevamiento del estado psicológico de la población argentina» (PDF). Observatorio de Psicología Social Aplicada, Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires. Consultado el 18 de noviembre de 2024.