Poesía de Ecuador

La poesía en Ecuador ha tenido un desarrollo extenso a lo largo de toda su historia desde el siglo XVI. Ha sido escrita en varios idiomas como: castellano, italiano, francés, latín y quichua. Además los temas que incluye han sido filosóficos, religiosos, políticos, sociales y esotéricos. Sus publicaciones se han llevado a cabo de manera individual, para después ser clasificados por la crítica literaria dentro de épocas y corrientes estéticas.

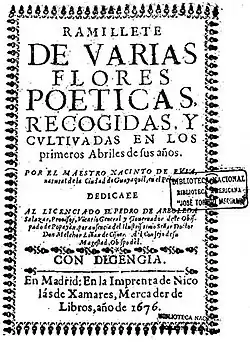

Las publicaciones de los poemas se han realizado frecuentemente en otros países, preferentemente en Europa, ya sea porque los poetas fueron exiliados, porque eran diplomáticos o simplemente porque buscaban mayor audiencia. Sin embargo también destacaron autores que publicaron dentro de Ecuador y se enfocaron en el medio local. De los registros existentes, el primer poema escrito fue por una mujer Teresa de Cepeda y Fuentes durante los primeros años del siglo XVI. Por otro lado, el primer poemario publicado en la historia de Ecuador es el "Ramillete de varias flores poéticas" que salió a la luz en 1676 en Madrid, por Antonio de Bastidas, junto a su discípulo Jacinto de Evia. Posteriormente la poesía continuó su desarrollo con varios autores destacados como Juan Bautista Aguirre en el siglo XVIII, José Joaquín de Olmedo durante las guerras de la independencia del XIX y José Rumazo González en el siglo XX.

Siglo XVI

El primer poema escrito en territorio que ahora conforma Ecuador fue realizado por Pedro de la Cadena cuando publicó "Los actos y hazañas valerosas del capitán Diego Hernández de Serpa". Este poema es considerado como uno de los poemas más antiguos escritos en América.[1] Además en Venezuela se lo considera como el primer poema sobre Venezuela por su temática, ya que relata la conquista y colonización de la Isla de Cubagua por Hernández de Serpa.[1] Pedro de la Cadena escribiría el poema entre los años de 1563 y 1564, justo al mismo tiempo que se fundaba la Real Audiencia de Quito y asumía como su primer presidente Hernando de Santillán. La vida de Pedro de la Cadena estuvo vinculada a la Audiencia de Quito y en el año de 1583 fue nombrado Capitán general de la recién fundada ciudad de Loja.[2]

En torno al siglo XVI, apareció una de las pioneras de la lírica en versos escritos en español, se trata de un poema religioso, redescubierto y difundido por el padre Aurelio Espinosa Pólit en 1959, pero que se trata de una obra de la hermana Teresa de Cepeda y Fuentes (1566-1610), sobrina de Santa Teresa de Ávila. Sus "coplas a lo divino" escritas alrededor de 1600 serían los primeros poemas escrito por alguien que nació en lo que ahora es territorio ecuatoriano.[3]

Siglo XVII

Durante este siglo vivió la santa Mariana de Jesús Paredes, quien tenía afinidad por las artes y también se conocen tres coplas suyas. De los años 1630 se conocen además las obras de la poeta quiteña Gerónima de Velasco y de la monja Gertrudis de San Ildefonso. Estas expresiones poéticas religiosas serían escritas de manera informal y no buscaban una publicación literaria sino más bien la expresión religiosa. Por otro lado, en este siglo se escribieron varios poemas en idioma quichua de autoría anónima y se sabe que la obra fue quemada en público por el Corregidor de Ibarra. De esta época es el poema Elegía a la muerte de Atahualpa, que fue traducido al castellano en el siglo XIX por Luis Cordero, e incluido formalmente en la antología poética de Juan León Mera titulado Ojeada histórico crítica de la poesía ecuatoriana (1893).[4] Posteriormente esta obra sería atribuida a Jacinto Collahuazo y en su honor el crítico literario Isaac J. Barrera usaría el seudónimo "J. Collahuazo" en varios de sus ensayos.[5]

El primer poemario

Las obras poéticas de este siglo continúan de la mano de religiosos católicos como Antonio de Bastidas quien escribiría parte de los poemas contenidos en el "Ramillete de varias flores poéticas recogidas y cultivadas en los primeros abriles de sus años", considerado como el primer poemario escrito en el territorio que actualmente corresponde a Ecuador.[6] El Ramillete es una metáfora que hace referencia a la selección de poemas hechos. Esta comparación es extendida en la estructura del libro que se divide en: Flores fúnebres, Flores heroicas y líricas, Flores panegíricas, Flores amorosas, Flores burlescas y satíricas, y Otras flores. Por su parte Jacinto de Evia se encargaría de la publicación en España del libro. Al hacer la selección mostró pues su criterio y logró consolidar un total de cuatrocientas seis páginas con poemas de Antonio de Bastidas, Hernando Domínguez Camargo (ahora considerado como poeta colombiano) y suyos. A pesar de ser autor de varias composiciones, en sus escritos siempre dejó en claro que su maestro fue Bastidas, a quien se debía. Por esta razón y además por precedencia cronológica se considera a Antonio de Bastidas como el primer poeta de Ecuador. Su valor, antes que literario es didáctico ya que su poesía buscaba ejemplificar los distintos estilos particulares que se habían desarrollado en la literatura del siglo de oro.[7]

Siglo XVIII

Poesía religiosa y culterana

En este siglo también existieron varias escritores religiosos como la poetisa sor Catalina de Jesús Herrera. Algunos de sus versos están incluidos en su Autobiografía (1760), a quien Alejandro Carrión consideró como la mejor prosista de la Colonia por su Secretos entre el alma y Dios o autobiografía de la venerable madre sor Catalina de Jesús María Herrera.[8][9] Esta obra se conserva envuelta en terciopelo guardada en un cofre en su biblioteca, en el convento de Santa Catalina de Quito. Un poeta especialmente destacado del periodo colonial es Juan Bautista Aguirre con sus poemas "Carta a Lizardo" y "Breve diseño de las ciudades de Guayaquil y Quito" y el poema romántico "A una dama imaginaria".[10] El primero de ellos es una reflexión existencial sobre la muerte y que sería la obra que le daría a Aguirre el reconocimiento como poeta al ser descubierto en el siglo XX por el crítico literario Gonzalo Zaldumbide, lo que cambiaría el criterio tradicional de sus obras que había sido negativa durante el siglo XIX, especialmente por los críticos Juan León Mera y Pablo Herrera.[7] Sería considerado por Gonzalo Zaldumbide como el "mejor poeta de la colonia".[11] Además, su obra "Breve diseño de las ciudades de Guayaquil y Quito" que compara de manera exagerada las diferencias entre ambas ciudades fue estudiado por Miguel Donoso Pareja dentro de su libro "Ecuador, identidad o esquizofrenia", como respuesta a los ensayos escritos por Jorge Enrique Adoum.[12] Otro tema importante alrededor de Aguirre es que no fue incluido por Velasco dentro de la publicación del Ocioso de Faenza, esa recopilación de varios poetas jesuitas que fueron expulsados. Los críticos literarios han investigado las posibles razones sin llegar a un consenso que explique los motivos de Velasco.[13]

Los poetas del extrañamiento

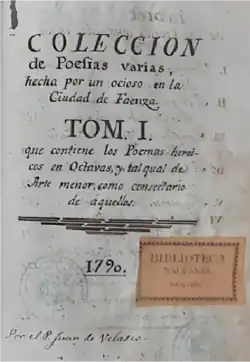

Una de las figuras más destacadas en la poesía durante el siglo XVIII fue sin duda Juan de Velasco, quien es conocido normalmente como el primer historiador de Ecuador.[14] Después de la expulsión de la Compañía de Jesús, mientras vivían exiliados en el extrañamiento en Italia, los jesuitas de la Real Audiencia de Quito crearon una red poética que les permitió soportar el trauma y el desarraigo con ánimo y virtud. La recopilación completa de esto fue realizada en el siglo XX de la mano de Espinosa Pólit, enfocándose en los autores nacidos en lo que actualmente es Ecuador y basándose en ls publicación de Velasco titulada "Colección de Poesías varias hechas por un ocioso en la ciudad de Faenza".[15] Muchos de los jesuitas cuando llegaron allá estaban siendo condenados prácticamente a una muerte pronta, alejados del que había sido su país, simplemente por haber pertenecido a una orden religiosa que otrora era la joya de la corona de la monarquía española, pero ahora, por la influencia de las luces y el afrancesamiento del rey Borbón, se convirtieron en enemigos por haber jurado lealtad al Papa. Es por esta razón "El ocioso de Faenza" uno de los libros más importantes muestra a un grupo de poetas muy diversos con obras religiosas, políticas, románticas y filosóficas, escritas en latín e italiano.[16] Uno de los autores más importantes en esta colección es Ramón Viéscas quien fue considerado como "el lírico mayor del destierro y gran figura de la prosa polémica".[17] Su obra se caracteriza por los versos de ingenio, muchas veces divertidos, burlones y que buscan la agudeza.[18] A esto se suman los poetas Isidro Losa, Francisco Javier Crespo, Juan de Ullauri, Juan Celedonio de Arteta, Nicolás Crespo, José Garrido, Sebastián Rendón, Mariano Andrade, Manuel Orozco, Joaquín Ayllon, Ambrosio Larrea, Joaquín Larrea, todos jesuitas expulsados que formaron parte de la "Red poética" que incluía la publicación de sonetos, décimas y canciones, y que formó parte de la manera en la que expresaron su nostalgia y enfrentaron la muerte.[15]

Dentro de esta lista de poetas que pertenecen a los jesuitas quiteños del extrañamiento, destaca Pedro Berroeta por la publicación de "La Pasión de Cristo" que fue un poema inédito en octavas reales. Además, dentro de sus publicaciones se encuentran Coplones de viejo, Sonetos Morales, Sentencias, Décimas y Meditaciones.[16] En 1789, cuando Carlos IV cambió el decreto y permitió a los jesuitas volver a España, fue a Barcelona y años más tarde trabajó como maestro en Valencia y después en Sevilla. Fue aquí que terminó su poema por el cual es conocido y destacado "La Pasión de Cristo" que está compuesto por cerca de ocho mil versos, escrito en octavas reales.[19] José de Orozco fue otro más de los jesuitas expulsados del siglo XVIII. Nació en Riobamba, terminaría sus últimos días en Rávena, Italia. Se ordenó de sacerdote en 1758, proveniente de una familia ilustre. En 1782 escribiría "La conquista de Menorca" que dedicaría al Duque de Crillón, quien fuera conquistador de la isla. Es un poema épico escrito en 143 octavas reales y que se divide en cuatro cantos distintos. Fue resaltado por Menéndez y Pelayo en sus estudios sobre la literatura de América. La épica abundan personajes mitológicos y es un precedente de la poesía neoclásica que se desarrollaría el siguiente siglo. Además Juan León Mera lo destacó en su "Ojeada histórico crítica" como uno de los autores más importantes de la Real Audiencia de Quito.[20][21]

Siglo XIX

Neoclasicismo en la independencia

Entrado el siglo XIX empieza el fin de la ilustración y también se llevan a cabo las independencias. Es conocido José Joaquín de Olmedo por sus poemas "Canto a Bolívar" y "Al vencedor de Miñarica". Dos poemas tanto a la victoria de Junín, el primero como a Juan José Flores, el segundo.[22] El trabajo poético de Olmedo no se limita a esos dos poemas y también existen otros más, sin embargo son poemas secundarios. A juicio de Espinosa Pólit, corresponde esta característica del poeta a uno de los dilemas a las que se enfrenta cualquier crítico al tomar su obra: cómo poder reconciliar el abismo que separa su lírica heroica neoclásica de las independencias con el resto de poemas que más bien pertenecen a un poeta menor. A pesar de que muchas veces se considera a la Victoria de Junín como un poema épico, el título mismo muestra la intención del autor al enmarcar la obra en la lírica al ser un "canto". Sin embargo esto no resta importancia ni fuerza. Así ha podido Olmedo mantenerse como el gran cantor de la independencia, incluso tomando en cuenta que Bolívar ha sido a lo largo de la historia objeto de varios poemas, nunca nadie a logrado destronar a Olmedo como el bardo oficial. Ya sea por su talento, por su mística, por su protagonismo en esa época, por la nobleza de su carácter y también por la defensa literaria de amigos del talante de Andrés Bello que han acudido a su lado cuando fueron cuestionados sus criterios. Se corona Olmedo en la lírica independentista del siglo XIX con muchas luces.[23]

El romanticismo

.jpg)

Cronológicamente, después de Olmedo destacó la poetisa Dolores Veintimilla de Galindo. Su condición de mujer en medio de una sociedad que a penas estaba en transición marcó su poesía. Fue conocida especialmente por su poema "Quejas" que está lleno de nostalgia, tristeza, anhelo y añoranza del pasado y un marcado pesimismo que tanto caracteriza a la poesía romántica. También expresa en su poesía el fracaso de su matrimonio con Sixto Galindo.[24] Se considera que el fraile franciscano Vicente Solano tuvo con su papel de polemista parte de influencia en la muerte triste que tendría Dolores Veintimilla, llegando al suicidio.[25] Parte de su obra la quemó por lo que no queda sino una visión parcial de su talento literario. Su talento fue reconocido por Juan León Mera, el principal crítico literario del siglo XIX, Remigio Crespo Toral a finales de ese siglo y también por Marcelino Menéndez y Pelayo en España.[26] Otro poeta importante entre la transición del neoclasicismo al romanticismo fue Numa Pompilio Llona.[22] Destacó a nivel internacional a lo largo de su vida que giró siempre en torno a los países de Ecuador, Colombia y Perú. Fue considerado como el mejor versificador castellano de su tiempo. Sus poemas más destacados por los que es recordado, son duda "Noches de dolor en las montañas", y "Odisea del alma".[27] Por otro lado, Julio Zaldumbide fue un poeta romántico cuya obra estuvo ampliamente influenciada por sus intereses filosóficos. Era amigo cercano de Juan Montalvo al igual que del partido liberal, como era costumbre en los poetas decimonónicos como Olmedo y Llona.[28] Sin embargo, en su caso la política no influenció grandemente su obra que más bien se caracteriza por un marcado pesimismo romántico.[29] En vida rehusó a publicar sus poemas en las imprentas nacionales por razones estéticas, por lo que declinaría la propuesta de Juan León Mera para editar sus poemas.[28] Consecuencia de esto, su obra sería fragmentaria, se perderían del público especialmente en las siguientes generaciones y escaparían a la crítica hasta la segunda mitad del siglo XX que finalmente serían publicados. Sin embargo, a partir de ahí su figura sería estudiada a cabalidad y rescatado su mérito como el poeta romántico más destacados.[22] El crítico Rodríguez Castelo le dedicaría un libro entero dedicado al rescate de su obra que fue publicado en 2017. En general su poesía se enfocaba en la naturaleza, con tintes filosóficos, pesimistas, existencialistas y melancólicos. Destacan principalmente los poemas "La noche", "La mañana", "El mediodía", "La tarde" o "El arroyuelo".[30] Por otra parte, destacó también Juan León Mera quien además de sus novela y sus críticas dedicó varias composiciones a la poesía, especialmente al inicio de su carrera cuando escribió "La Virgen del Sol". Este libro corresponde a la reelaboración en verso de la antigua leyenda de la conquista del Reino de Quito, que se basaba en las investigaciones de Juan de Velasco que habían sido publicadas años antes. Narra la historia prehispánica de Ecuador en cerca de 5500 verso, alternando entre hexasílabos, heptasílabos, endecasílabos y alejandrinos.[31] Sin embargo, aunque es una obra importante por su extensión y fue destacada por González Suárez en sus obras de crítica literaria, con el tiempo se la ha considerado más bien como un poema de juventud de Mera y que por momentos se vuelve discursiva.[32][33]

A esto se suman los poetas que fueron identificados por el crítico literario Isaac J. Barrera como el "segundo romanticismo" e incluyen a Mercedes González de Moscoso, Nicolás A. González y principalmente a Victor M. Rendón y Remigio Crespo Toral.[34] [32]Rendón publicaría tanto en español como en francés su obra y propondría una nueva letra para el Himno Nacional de Ecuador, argumentando que Juan León Mera habría compuesto una letra que era demasiado negativa para con España.[35] Destacan sus poemarios "Telefonemas" y "Telepatías", escritos originalmente en español como parte de su obra de madurez.[36][37] Por otro lado, al final de la poesía del siglo XIX e inicios del XX destacó Remigio Crespo Toral como una figura de transición. Su poesía mantiene una temática bucólica alrededor de la vida en el campo, así como un carácter romántico, típico del siglo XIX. Su obra más famosa se llama "La leyenda de Hernán". En 1885, con publicó además "Mi poema", que trata sobre la naturaleza, la infancia y la religión.[38] Crespo Toral obtuvo la lira de oro y el primer premio en un certamen organizado por la Real Academia Española, de la cual Crespo fue miembro desde 1889. Escudero resumió su obra en "la inspiración en la naturaleza y el retorno a lo que somos, más nunca su nativismo pretendía abjurar de nuestro hispanismo cultural, ni menos del soplo de las lenguas y Ietras clásicas."[39]

A estos escritores se suman las publicaciones poéticas de Luis Cordero, César Borja Lavayen, Antonio Flores Jijón, Vicente Piedrahita, Manuel J. Proaño, González Suárez, Luis Felipe Borja, Miguel Moreno, Julio Matovelle, Honorato Vásquez.[22] Esta producción importante de poesía, permitió la publicación de uno de los primeros estudios de crítica durante la república titulado "Lira Ecuatoriana" por Vicente Emilio Molestina en 1866.[40] Esto a su vez sería criticado por Juan León Mera en su publicación "Ojeada histórico-crítica sobre la poesía ecuatoriana", que tendría una influencia muy importante en su generación, cambiando la manera en la que se concebía la poesía.[41] Además se registraría la primera recopilación de poesía popular ecuatoriana bajo el título de "Cantares del pueblo ecuatoriano" publicado por Mera en 1892.[42]

Siglo XX

El modernismo y los inicios del siglo XX

La poesía ecuatoriana en el siglo XX estuvo representada por uno de los grupos de la literaria lírica más reconocida, algunos de estos poetas fueron: Arturo Borja, Ernesto Noboa Caamaño, Humberto Fierro y Medardo Ángel Silva. Mediante sus versos, este grupo de poetas llegaron a la sensibilidad popular con temáticas como la desigualdad, el amor y la muerte; esta última los marcaría llevándolos a los cuatro al suicidio en la década del 20 y que la cultura popular los nombraría con el sobrenombre de "la generación decapitada". A estos cuatro poetas "decapitados" se suman también los poetas modernistas Alfonso Moreno Mora con su publicación "Arias Intimas" y José María Egas con "Unción" y "El milagro". Estos seis escritores fueron grandemente influenciados por el movimiento modernista de Rubén Darío y la poesía simbolista francesa de finales del Siglo XIX. Algunos de sus poemas fueron musicalizados y ahora forman parte de la cultura popular en Ecuador como "El Alma en los Labios" de Medardo Ángel Silva, o "Para mi tu recuerdo" de Arturo Borja. En el caso del primero, su poemario titulado "El árbol del bien y del mal" es una de las publicaciones más destacadas de este género en su país.[43][44]

El posmodernismo y las vanguardias

A mediados de siglo en el año 1940, después del modernismo literario surgiría uno de los poetas más reconocidos a nivel internacional: Jorge Carrera Andrade.[45] Su obra es extensa y abarca cerca de seis décadas en las que publicó sus poemarios en distintos países, hasta su muerte en 1978. Entre sus poemarios destacados constan Registro del mundo (1940), Lugar de origen (1945), Hombre planetario (1957 y 1959), y El volcán y el colibrí (1970). Fue un escritor prolífico y ampliamente reconocido por lo que la Academia Ecuatoriana de la Lengua decidió proponerlo como candidato al premio Nobel al final de su vida.[46] El segundo poeta destacado después de los modernistas fue Gonzalo Escudero. Su vida y obra fue paralela a la de Carrera Andrade: ambos fueron diplomáticos, poetas, miembros del partido socialista; sin embargo, hay una principal diferencia y se debe al hermetismo que caracteriza a la poesía de Escudero. Esto es principalmente porque su obra en prosa no es tan abundante como la de Carrera Andrade, lo que hace más difícil abordarla desde sus propias coordenadas y saber explícitamente sus ideas. Necesariamente debe interpretarse su poesía desde su poesía. Este silencio como identifica el crítico Enrique Ojeda, solo fue violado por dos pequeñas publicaciones donde no se ofrece mayores pistas: "Origen y destino de la poesía" y "La luz cenital de Rubén Darío". Dentro de sus publicaciones destacadas se encuentran "Hélices de huracán y de sol" en la década del treinta y posteriormente "Altanoche" en 1947 que serían sus principales poemarios.[47] Otro autor destacados dentro del posmodernismo es Alfredo Gangotena quien escribiría tanto en francés como español. Sus inicios y primeros poemas estuvieron influenciados por el simbolismo y el parnasianismo.[48] Viajó desde muy temprano a Europa donde desarrollaría su carrera literaria en París, razón por la cual escribiría en francés. Ahí entablaría amistad con los escritores como Max Jacob, Jean Cocteau, Jules Supervielle, y Henri Michaux. Su estética está influenciada por la ciencia de esa época (estudió ingeniería en minas), así como por la religión católica y el pensamiento de Nietzsche, Heidegger, Bergson.

De especial interés es la obra de Mary Corylé, seudónimo de la poeta María Ramona Cordero y León quien publicó más de una veintena de libros, varias letras de pasillos y crónicas periodísticas. Fundó la Biblioteca Municipal de Cuenca y abordó temas de amor y erotismo en su poesía,[49] como en "Bésame", rompiendo con la tradición de su país. Su obra, precursora de la poesía erótica en Ecuador, explora la dualidad entre lo íntimo y lo corporal, reivindicando ideales de igualdad.[50] Por otro lado en la vanguardia literaria destacarían sin duda Hugo Mayo y Aurora Estrada y Ayala. El primero, representó la corriente ultraísta dentro de la poesía de Ecuador. Creó una revista, de nombre Singulus en 1921, año en que además tomó el seudónimo de Hugo Mayo (refiriéndose a Víctor Hugo)[51] Fundó la revista Motocicleta en enero de 1924, y su obra de referencia toma el nombre de El zaguán de aluminio.[52][53] En el segundo caso, Aurora enfocó su poesía en lo social, en la lucha y el papel de la mujer en su entorno. Entre sus publicaciones más destacadas están "Como el incienso" y "Tiniebla". En 1928 obtuvo el Primer Premio en el concurso por "La Fiesta de la Raza" y en 1964 logró el reconocimiento La Lira Poética "María Piedad Castillo de Levi" de la Asociación de Periodistas "Guayaquil".[54] A esto se suman los poetas Miguel Ángel Zambrano, Wenceslao Pareja, G.h. Mata, Hugo Alemán, Augusto Arias, Hugo Moncayo.

La segunda mitad del siglo XX

Como un autor en la transición entre las vanguardias y los escritores de la segunda mitad del siglo XX destacaría César Dávila Andrade. Aunque fue importante tanto por sus cuentos y poemas, su obra poética es abundante y rica. Considerado como uno de los mayores poetas de Ecuador, después de Jorge Carrera Andrade, solo en sentido cronológico.[55] Sus publicaciones incluyen: Espacio me has vencido (1947), Catedral salvaje (1951), Boletín y elegía de las mitas (1959), Arco de instantes (1959), En un lugar no identificado (1962), Conexiones de tierra (1964) y, póstumamente, Material real (1970). Su poesía va desde temas sociales hasta místicos, influenciados por su interés en las filosofías orientales y los saberes esotéricos.[56]

También destacó Alejandro Carrión. cuya obra se divide en dos jornadas. La primera con poemas de juventud vanguardistas y sociales ("Poemas de un portero", "Luz del Nuevo Paisaje") y con un cambio hacia la poesía introspectiva ("Poesía de la soledad y el deseo").[57] En su segunda jornada, explora nueva temática y muestra dominio de las formas clásicas ("Nunca! Nunca") y consolida su voz poética ("El tiempo que pasa"). Su obra, elogiada por su evolución y profundidad conceptual, abarca desde lo lírico íntimo hasta la épica ("Sangre sobre la tierra"). Carrión describió su poesía como cambiante pero fiel a su verdad esencial, y sería grabada parcialmente para el Archivo de la Palabra de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos[58] y posteriormente reproudcida en Woodberry Poetry Room de la Universidad de Harvard en un evento al que asistió junto a Archibald MacLeish.[59][60] Otro poeta de esta época fue Jorge Enrique Adoum en cuya obra destaca Los cuadernos de la tierra en tres entregas: 1952, 1959 y 1961. Se caracteriza por ser lírica, epicista e historicista, narrando la historia de Ecuador. Dejaría incompleta su obra ya que su intención fue escribir ocho libros, y terminaría publicando cuatro. Posteriormente cambiaría su estilo y pasaría a una expresión contemporánea, antilírica y casi aforista que estaría cargada por juegos lingüísticos y recuperación del hablas conversacionales triviales.[61]

Por otro lado es importante destacar también la fundación del Club 7, grupo de poesía del Guayaquil de los cincuenta, donde participaron Miguel Donoso Pareja, Ileana Espinel, David Ledesma, Carlos Benavides Vega y Sergio Román Armendáriz, entre otros autores. Alrededor de dicho grupo se publicaría el libro titulado "Club 7".[62][63] A esto se suma el movimiento cultural, enfocado en la poesía llamado Tzantzismo de la década del sesenta, en el cual destacan Ulises Estrella, Euler Granda, Fernando Tinajero, Humberto Vinueza, Iván Carvajal.[64] En la década de los sesenta se debe destacar a Aurelio Espinosa Pólit quien publicaría su importante traducción de Virgilio a verso castellano y además lideró el proyecto de la Biblioteca Ecuatoriana Mínima, que reeditaría la obra de poetas como Antonio de Bastidas, Juan Bautista Aguirre, los Jesuitas Quiteños del Extrañamiento, José Joaquín de Olmedo, los Poetas románticos y neoclásicos, entre otros.[65][66] La poesía de Espinosa Pólit se publicaría en 1996 bajo el título de Poesía completa, que incluye poemas publicados en sus primeros libros como "Alma adentro" y "Bajo el mismo laúd".[67]

De igual manera se deben destacar los poetas Adalberto Ortiz y Antonio Preciado que son importantes referentes de la poesía afroecuatoriana. El primero con publicaciones como Tierra, son y tambor en 1953 y su obra en general que es de suma importancia, no solo para la comunidad afro, sino para Ecuador en general, razón por la cual Ortiz fue propuesto como candidato al Premio Nobel de Literatura.[68][69] Por su parte Antonio Preciado hizo importantes aportes a la lírica y sería descrito por Rodríguez Castelo como un "Poeta de la magia verbal y del acento rítmico. Con viril ternura canta a la mujer amada lo mismo que al orgullo de su raza. La plasticidad de sus metáforas va más allá de la visión poética sumergiéndonos en un cauce de realidades cósmicas. Don de decir las cosas desde afuera limpiándolas de rabia y ternura hacia adentro".[70]

Por otro lado, también destacó el poeta José Rumazo González. De vida larga, sus primeras publicaciones se realizaron en la década de los treinta como Proa y Altamar, contemporáneas a los escritos de Gonzalo Escudero y muy influenciados por el creacionismo de Huidobro. Cerraría su etapa vanguardista con Raudal, que mejoraría mucho la poesía de sus primeros libros. Rumazo, durante su vida alternaría sus escritos literarios con investigaciones históricas y su trabajo como paleógrafo, hasta que decidiría dedicar las últimas décadas de su vida a escribir un poema épico y religioso titulado Parusía que vería su edición final en 1985.[71] Contiene cerca de 240.000 versos escritos en siete tomos lo que lo hace uno de los poemas más largos escritos en castellano. Por esto fue reconocido con el Premio Eugenio Espejo, en el ámbito literario.[72] A juicio del crítico Hernán Rodríguez Castelo: "La valoración definitiva solo la dará con el paso de los años la crítica futura, porque Parusía es una epopeya formal de tema audaz, con respuestas a las grandes incógnitas que plantean los novísimos cristianos." Una sección de Parusía se publicaría como "La sinfonía del cosmos" con poemas metafísicos del libro cuarto.[73] Al final de su vida publicaría Claridades en vislumbres y Hacia lo inefable.[74][75]

Otro poeta importante es Francisco Tobar García quien destacaría por la publicación de Naufragio (1961). Después en su madurez como poeta escribiría en 1969 Canon perpetuo.[76] Fue ponderado por Rodríguez Castelo en la antología de la lírica ecuatoriana, calificándolo como poeta "deslumbrador y desgarrador". Está dividida en tres partes, con cerca de ocho mil versos: Scorpio, Himno a Sydia y Cantos boreales.[76] Además fue importante Efraín Jara Idrovo, quien empezaría publicando Rostro de la ausencia en 1948, pero después su publicación tendría un silencio de veinte años para irrumpir con fuerza en los años setenta a través de una poesía caracterizada por un lenguaje vigoroso que busca ahondar en el ser filosófico. Su poesía exploraba el lenguaje, especialmente la fonología, con fuerte influencia de la mística contemporánea. Su poema más destacado fue Sollozo por Pedro Jara, escrito en 1978 ante el suicidio de su hijo. A todo esto se suma Francisco Granizo con la publicación de Nada más que el verbo en 1969. Se caracterizó por trabajar muchos sus escritos, limitando su producción en número. En 1978 publicó Muerte y caza de la madre. Su lírica se caracteriza por ahondar en la búsqueda interior y por la constante dialéctica entre la iluminación y la desolación[61] Por otro lado, Julio Pazos Barrera, destacaría por su poemario "Levantamiento del país con textos libre", que ganaría el premio Casa de las Américas en 1982. Posterior a esto su obra poética continuaría con “Contienda entre la vida y la muerte o personajes volando en un lienzo" y después "Mujeres". Además es importante destacar la obra de la poetiza Violeta Luna, quien publicó sus primeros poemas en la década de los sesenta, llegando a la madurez lírica en los ochenta y noventa. Sería acreedora del premio Carrera Andrade en 1994. Es una figura siempre presente en todas las antologías de poesía ecuatoriana y de poetisas latinoamericanas. A esta lista se deben incluir importantes poetas como Carlos Eduardo Jaramillo, Fernando Cazón Vera, Hugo Salazar Tamariz, Rafael Díaz Ycaza, Filoteo Samaniego, Alfonso Barrera Valverde, Fernando Nieto Cadena, Horacio Hidrovo, Sonia Manzano.[32]

Véase también

Referencias

- ↑ a b CADENA, Pedro de la (1973). El primer poema de tema venzolano: ['Los actos y hazañas valerosas del capitan Diego Hernández de Serpa', por Pedro de la Cadena]. Ministerio de Educacion, Direccion General, Departamento de Publicaciones. Consultado el 26 de marzo de 2025.

- ↑ Becco, Horacio Jorge (1990). Poesía colonial hispanoamericana. Fundacion Biblioteca Ayacuch. ISBN 978-980-276-109-8. Consultado el 26 de marzo de 2025.

- ↑ Gustavo Salazar Calle (21 de julio de 2021). Revista Diners, ed. «Poesía ecuatoriana escrita por mujeres». Consultado el 22 de abril de 2023.

- ↑ Mera, Juan León (1893). Ojeada histórico crítica de la poesía ecuatoriana. p. 19. Consultado el 22 de julio de 2023.

- ↑ «Isaac J. Barrera». Ciudad de Otavalo. Consultado el 22 de julio de 2023.

- ↑ «antonio de bastidas poeta - Buscar con Google». www.google.com. Consultado el 22 de julio de 2023.

- ↑ a b Cervantes, Biblioteca Virtual Miguel de. «Los dos primeros poetas coloniales ecuatorianos, siglos XVII y XVIII : Antonio de Bastidas [y] Juan Bautista Aguirre». Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Consultado el 21 de julio de 2023.

- ↑ «Catalina de Jesús Herrera | Real Academia de la Historia». dbe.rah.es. Consultado el 22 de julio de 2023.

- ↑ Lengua, Academia Ecuatoriana de la (7 de julio de 2022). ««La tradición lírica del país hecha por mujeres», por don Gustavo Salazar Calle – Academia Ecuatoriana de la Lengua». Consultado el 22 de julio de 2023.

- ↑ Aguirre, Juan Bautista (1943). Poesías y obras oratorias. Imprenta del Ministerio de educación. Consultado el 22 de julio de 2023.

- ↑ Zaldumbide, Gonzalo (1937). Los dos primeros poetas coloniales ecuatorianos (siglos XVII y XVIII): Antonio de Bastidas y Juan Bautista Aguirre. p. 320. Consultado el 22 de julio de 2023.

- ↑ Donoso Pareja, Miguel. Ecuador Identidad o Esquizofrenia. p. 23. Consultado el 22 de julio de 2023.

- ↑ Lima, Alex (2019). «La ausencia/presencia de Juan Bautista Aguirre en la reconfiguración de la quiteñidad desde el exilio». Guaraguao 23 (60): 87-111. ISSN 1137-2354. Consultado el 22 de julio de 2023.

- ↑ «Juan de Velasco | Real Academia de la Historia». dbe.rah.es. Consultado el 22 de julio de 2023.

- ↑ a b Cervantes, Biblioteca Virtual Miguel de (1960). Los jesuitas quiteños del extrañamiento. Consultado el 22 de julio de 2023.

- ↑ a b Espinosa Pólit, Aurelio (1960). Los jesuitas quiteños del extrañamiento. p. 51. Consultado el 22 de julio de 2023.

- ↑ «Historia de la literatura - HERNÁN RODRÍGUEZ CASTELO». 23 de junio de 2020. Consultado el 22 de julio de 2023.

- ↑ «Ramón Viescas | Real Academia de la Historia». dbe.rah.es. Consultado el 22 de julio de 2023.

- ↑ Berroeta, Pedro (1928). La Pasión de Cristo: Poema inédito en octavas reales. Consultado el 8 de marzo de 2023.

- ↑ José de Orozco (1987). La Conquista de Menorca - (Poema épico). Consultado el 8 de marzo de 2023.

- ↑ Cervantes, Biblioteca Virtual Miguel de (1960). Los jesuitas quiteños del extrañamiento. Consultado el 8 de marzo de 2023.

- ↑ a b c d Rodríguez Castelo, Hernán (2014). Historia de la literatura ecuatoriana S. XIX: 1800-1860. Consejo Nacional de Cultura. ISBN 978-9942-07-643-4. Consultado el 22 de julio de 2023.

- ↑ Cervantes, Biblioteca Virtual Miguel de. «José Joaquín Olmedo : poesía-prosa». Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Consultado el 8 de marzo de 2023.

- ↑ Falconí Trávez, Diego (2014). «Una incómoda vecindad: Dolores Veintimilla y la literatura de negociación con la alteridad indígena en los Andes decimonónicos». Lectora: revista de dones i textualitat (en catalán) (20): 81-96. ISSN 2013-9470. Consultado el 22 de julio de 2023.

- ↑ «vicente solano dolores veintimilla - Buscar con Google». www.google.com. Consultado el 22 de julio de 2023.

- ↑ «VEINTIMILLA DE GALINDO DOLORES». Rodolfo Perez Pimentel. 10 de marzo de 2021. Consultado el 22 de julio de 2023.

- ↑ Llona, Numa Pompilio (1893). La estela de una vida: poemas líricos de Numa P. Llona. Garnier Hermanos. Consultado el 22 de julio de 2023.

- ↑ a b «Zaldumbide Julio.». Rodolfo Perez Pimentel. 30 de mayo de 2021. Consultado el 22 de julio de 2023.

- ↑ Cervantes, Biblioteca Virtual Miguel de. «Poetas románticos y neoclásicos». Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Consultado el 22 de julio de 2023.

- ↑ a b Rodríguez Castelo, Hernán (2017). Julio Zaldumbide, la vida y la obra en la vida. Consultado el 22 de julio de 2023.

- ↑ Borja, Luis Felipe (10 de julio de 2017). Juan León Mera : Breves apuntes críticos. Consultado el 22 de julio de 2023.

- ↑ a b c Castelo, Hernán Rodríguez (1980). Literatura ecuatoriana, 1830-1980. Instituto Otavaleño de Antropología. Consultado el 26 de marzo de 2025.

- ↑ Cervantes, Biblioteca Virtual Miguel de. «Federico González Suárez». Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Consultado el 29 de marzo de 2025.

- ↑ Barrera, Isaac J. (1950). Historia de la literatura ecuatoriana. Casa de la Cultura Ecuatoriana. Consultado el 26 de marzo de 2025.

- ↑ Pólit, Aurelio Espinosa (1948). Reseña histórica del himno nacional ecuatoriano. Tall. Gráf. Nacionales. Consultado el 28 de marzo de 2025.

- ↑ Rendón, Víctor Manuel (1913). Telepatiás. Á. de San Martín. Consultado el 28 de marzo de 2025.

- ↑ Rendón, Víctor Manuel (1908). Telefonemas. Librería de Angel de San Martín. Consultado el 28 de marzo de 2025.

- ↑ Toral, Remigio Crespo (1898). Mi poema. Imprenta de "El Pichincha,". Consultado el 9 de marzo de 2025.

- ↑ Escudero, Gonzalo (18 de julio de 2017). Crespo Toral. Consultado el 22 de julio de 2023.

- ↑ Molestina, Vicente Emilio (1866). Lira ecuatoriana: Colección de poesías líricas nacionales, escojidas i ordenadas con apuntamientos biográficos. Impr. i encuadernación de Calvo i ca. Consultado el 26 de marzo de 2025.

- ↑ Mera, Juan León (1893). Ojeada histórico-Crítica sobre la poesía ecuatoriana desde su época más remota hasta nuestros días. Consultado el 26 de marzo de 2025.

- ↑ Mera, Juan León (1892). Antologia ecuatoriana: Cantares del pueblo ecuatoriano. la Universidad central del Ecuador. Consultado el 26 de marzo de 2025.

- ↑ Pérez, Galo René (2001). Literatura del Ecuador (cuatrocientos años): crítica y selecciones. Editorial Abya Yala. ISBN 978-9978-04-676-0. Consultado el 22 de julio de 2023.

- ↑ Avilés, Mario Campaña (1991). Poesía modernista ecuatoriana. Libresa. ISBN 978-9978-80-100-0. Consultado el 22 de julio de 2023.

- ↑ «Jorge Carrera Andrade: vida y obra del poeta ecuatoriano». Isliada - Literatura Cubana. 6 de marzo de 2023. Consultado el 22 de julio de 2023.

- ↑ Cervantes, CVC Centro Virtual. «CVC. Quito. Jorge Carrera Andrade.». cvc.cervantes.es. Consultado el 22 de julio de 2023.

- ↑ Ojeda, Enrique (2000). La poesía de Gonzalo Escudero y su luminosa oscuridad (Estudios). ISSN 1390-0102. Consultado el 22 de julio de 2023.

- ↑ «Copia archivada». Archivado desde el original el 1 de marzo de 2014. Consultado el 10 de julio de 2012.

- ↑ Barrera, Isaac J. (1953). Historia de la literatura ecuatoriana. Casa de la cultura ecuatoriana. Consultado el 1 de mayo de 2025.

- ↑ Romero y Cordero, Remigio (1957). «Presencia de la poesía cuencana». Universidad de Cuenca.

- ↑ «'Hugo Mayo' y la recepción de Mariátegui en Ecuador». Diario El Telégrafo. Editogran S. A. 5 de febrero de 2014. Consultado el 18 de junio de 2016.

- ↑ Mayo, Hugo (1982). El zaguan de aluminio. Casa de la Cultura Ecuatoriana "Benjamin Carrion" Nucleo del Guayas. Consultado el 9 de marzo de 2025.

- ↑ «La vanguardia Hugo Mayo la difundió desde Guayaquil al Ecuador». Diario Expreso. Gráficos Nacionales S. A. 22 de septiembre de 2013. Archivado desde el original el 9 de agosto de 2016. Consultado el 18 de junio de 2016.

- ↑ «Aurora Estrada y Ayala de Ramírez». Archivado desde el original el 24 de abril de 2016. Consultado el 23 de abril de 2018.

- ↑ Andrade, César Dávila (1979). Breve antología. Universidad Nacional Autónoma, Dirección General de Difusión Cultural, Departamento de Humanidades. Consultado el 22 de julio de 2023.

- ↑ Carrión, César Eduardo (2007). La diminuta flecha envenenada: en torno a la poesía hermética de César Dávila Andrade. Pontificia Universidad Católica del Ecuador. ISBN 978-9978-77-137-2. Consultado el 22 de julio de 2023.

- ↑ «Poesia de la soledad y el deseo _ AcademiaLab». academia-lab.com. Consultado el 3 de mayo de 2025.

- ↑ Congress, Library of; Division, Library of Congress Latin American, Portuguese, and Spanish (1974). Archive of Hispanic Literature on Tape: A Descriptive Guide, 1974 (en inglés). Library of Congress. ISBN 978-0-8444-0115-7. Consultado el 3 de mayo de 2025.

- ↑ «The PALABRA Archive | Audio Recordings | Poetry & Literature | Programs | Library of Congress». Library of Congress, Washington, D.C. 20540 USA. Consultado el 3 de mayo de 2025.

- ↑ Price, Gary (6 de octubre de 2020). «The Library of Congress Hispanic Literature Audio Archive Rebrands as the PALABRA Archive, 50 New Recordings Now Available to Stream Online». Library Journal infoDOCKET (en inglés estadounidense). Consultado el 3 de mayo de 2025.

- ↑ a b Castelo, Hernán Rodríguez (30 de diciembre de 1988). «La poesía ecuatoriana, 1970-1985». Revista Iberoamericana (en inglés): 819-849. ISSN 2154-4794. doi:10.5195/reviberoamer.1988.4490. Consultado el 22 de julio de 2023.

- ↑ Revista hispánica moderna: boletín del Instituto de las Españas. Casa de las Españas, Columbia University. 1956. Consultado el 26 de marzo de 2025.

- ↑ Adoum, Jorge Enrique (1998). Poesía viva del Ecuador: siglo XX. Libresa. ISBN 978-9978-80-488-9. Consultado el 26 de marzo de 2025.

- ↑ García, Susana Freire (2008). Tzantzismo: tierno e insolente. Libresa. ISBN 978-9978-49-270-3. Consultado el 26 de marzo de 2025.

- ↑ Biblioteca ecuatoriana minima: Publicación auspiciada por la Secretaría general de la Undécima conferencia interamericana, Quito, Ecuador, 1960. Cajica. 1959. Consultado el 26 de marzo de 2025.

- ↑ Virgil (1961). Virgillo en verso castellano: Bucólicas, Geórgicas [y] Eneida. Jus. Consultado el 26 de marzo de 2025.

- ↑ Pólit, Aurelio Espinosa; Lara, Jorge Salvador (1996). Poesía completa. Comisión Nacional Permanente de Conmemoraciones Cívicas. ISBN 978-9978-92-141-8. Consultado el 26 de marzo de 2025.

- ↑ Espinosa, Carlos (6 de octubre de 2014). «Ecuador y su sueño de alcanzar el Nobel de Literatura». El Comercio. Consultado el 12 de enero de 2025.

- ↑ Sánchez, Raúl Serrano (2003). «Adalberto Ortiz: "El sembrío de los recuerdos"». Kipus: Revista Andina de Letras y Estudios Culturales (15): 9-15. ISSN 2600-5751. Consultado el 12 de enero de 2025.

- ↑ Rodas, Rodrigo Pesántez (2006). Visión y revisión de la literatura ecuatoriana: Desde Postmodernismo hasta La Generación del "65" : poesía, ensayo, teatro, cuento y critica. Frente de Afirmación Hispanista. Consultado el 9 de marzo de 2025.

- ↑ Rumazo, José (1976). Parusía: Glorioso advenimiento. Corporación de Estudios y Publicaciones. Consultado el 22 de julio de 2023.

- ↑ «Memorias del Premio Espejo. Tomo I 1975-1984 by Consejo Nacional Cultura - Issuu». issuu.com (en inglés). 12 de noviembre de 2011. Consultado el 22 de julio de 2023.

- ↑ Rumazo, José (1987). Ecos del Silencio\Antología Poética\ José Rumazo. Corporación de Estudios y Publicaciones. Consultado el 26 de marzo de 2025.

- ↑ «RUMAZO GONZALEZ JOSE». Rodolfo Perez Pimentel. 10 de marzo de 2021. Consultado el 22 de julio de 2023.

- ↑ Rumazo, José (1991). Hacia lo inefable: poesía. Corporación de Estudios y Publicaciones. ISBN 978-9978-86-194-3. Consultado el 26 de marzo de 2025.

- ↑ a b Rodríguez, Marco Antonio (2005). Paco Tobar García: algunas claves sobre la vida y la obra de Francisco Tobar García. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Consultado el 26 de marzo de 2025.

Bibliografía

- Historia de la literatura ecuatoriana, Volúmenes I, II, III, y IV, Isaac J. Barrera, Casa de la Cultura Ecuatoriana, 1960 - 1317 pp.

- Historia de la literatura ecuatoriana s. XIX : 1800-1860, Hernán Rodríguez Castelo, Consejo Nacional de Cultura, 2014, 3184 pp.

- La poesía ecuatoriana, 1970-1985, Hernán Rodríguez Castelo, Revista Iberoaméricana, Vol. 54 No. 144, 1988.

- Literatura en la audiencia de Quito, siglo XVIII, Hernán Rodríguez Castelo, Casa de la Cultura "Benjamín Carrión,", 2002, 3 tomos.

- La lírica en la década 1979 - 1989, Hernán Rodríguez Castelo, Letras del Ecuador N.° 172, 1990.

- Historia de las literaturas del Ecuador, Juan Valdano Morejón, Universidad Andina Simón Bolívar, 2001.

Enlaces externos

- Los dos primeros poetas coloniales ecuatorianos (siglos XVII y XVIII): Antonio de Bastidas y Juan Bautista Aguirre., Aurelio Espinosa Pólit y Gonzalo Zaldumbide, Biblioteca Ecuatoriana Mínima. 1960, 599 pp.

- Los jesuitas quiteños del extrañamiento, Aurelio Espinosa Pólit, Biblioteca Ecuatoriana Mínima. 1960, 714 pp.

- José Joaquín Olmedo: poesía-prosa, Aurelio Espinosa Pólit, Biblioteca Ecuatoriana Mínima, 1960, 531 pp.

- Poetas románticos y neoclásicos, José Ignacio Burbano, Biblioteca Ecuatoriana Mínima. 1960, 640 pp.

- Poetas parnasianos y modernistas, Augusto Arias, Abel Romeo Castillo, et al., Biblioteca Ecuatoriana Mínima, 1960, 710 pp.