Norte de Sudamérica

| Norte de Sudamérica | ||

|---|---|---|

|

| ||

| Superficie | 2 314 563 km² | |

| Población | 99 567 379 hab. | |

| Países |

Ocasionalmente se considera: Isla Trinidad y la Guayana | |

| Capitales |

| |

| Idioma | Español | |

| Formas de gobierno |

| |

| Zona horaria | UTC-6, UTC-5, UTC-4 | |

| Ciudades más pobladas |

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. | |

El norte de Sudamérica es una región de América del Sur que abarca Ecuador, Colombia y Venezuela, y a veces también Panamá, la Isla Trinidad y las Guyanas. Se caracteriza por una geografía tropical que se ve influida por cadenas montañosas, lo que crea una variedad de climas y ecosistemas, desde selvas tropicales hasta nieves perpetuas. La hidrografía de la región es importante, con ríos como el Orinoco, Magdalena y Guayas, que sustentan la economía y la biodiversidad, mientras que la región insular, incluidas las Galápagos en Ecuador y San Andrés en Colombia, son importantes para la economía, ecología y geopolítica. La biodiversidad de estos países es alta, impulsada por los Andes tropicales y la Amazonía, convirtiéndolos en países megadiversos.

Culturalmente, la región es rica en tradiciones como los de los llaneros, paisas y montuvios. La gastronomía comparte platos como el sancocho y la arepa, con el banano, el café y el chocolate como ingredientes comunes, mientras que en cuanto a la música destacan la salsa y la cumbia como géneros internacionales y el pasillo, la marimba, el vallenato y el joropo como géneros tradicionales. En deporte, el ciclismo, el fútbol y el béisbol son populares.

Lingüísticamente, el voseo en los Andes y los acentos costeros con la aspiración de la "s" y una mayor rapidez del habla distinguen la región.

La demografía de estos países se diferencia por tener múltiples centros urbanos de poder económico y poblacional, en contraste con el centralismo de otras naciones latinoamericanas como Argentina, México, Chile, Perú, Uruguay, Paraguay y los países centroamericanos.

La historia política de esta región se inicia con el encuentro de los conquistadores Sebastián de Belalcázar, Gonzalo Jiménez de Quesada y Nikolaus Federmann en la Sabana de Bogotá en 1539. Este hecho, que pudo haber desatado una guerra civil entre españoles, llevó a una negociación que consolidó la conquista del territorio que hoy es Colombia, sentando las bases de lo que sería el Virreinato de Nueva Granada en el siglo XVIII (que unificó los actuales Ecuador, Colombia, Venezuela y Panamá). Este Virreinato establecido en 1717 y restablecido definitivamente en 1739 con capital en Santa Fe de Bogotá, funcionó por un total de 89 años (contando su periodo de restablecimiento definitivo hasta la disolución efectiva con la independencia), y sirvió de base durante las independencias para el proyecto de la Gran Colombia de Simón Bolívar que, sin embargo, fracasaría por tensiones internas regionales. En la actualidad, estos países comparten una economía con una fuerte dependencia del petróleo, la influencia del dólar estadounidense (dolarización total en Ecuador y Panamá, e informal en Venezuela) y una significativa base agrícola con productos como el banano, café, cacao y arroz.

Geografía

El norte de Sudamérica, compuesto por Ecuador, Colombia y Venezuela, y en algunas ocasiones Panamá y las Guyanas, presenta una geografía de contrastes marcada por la Cordillera de los Andes y un clima cálido tropical. En estos países, la cadena montañosa se divide en ramales que crean valles interandinos fértiles y altiplanos elevados. Las tierras altas andinas contrastan drásticamente con las vastas llanuras orientales, como los Llanos en Colombia y Venezuela,[1] y la cuenca amazónica que se extiende por el este de Ecuador y Colombia.[2] Esta diversidad orográfica influye directamente en los climas y ecosistemas, desde las nieves perpetuas de los picos andinos hasta las selvas tropicales cálidas y húmedas. Además de la influencia andina, la región está bañada por importantes cuerpos de agua. Colombia y Venezuela tienen costas en el mar Caribe. Ecuador y Colombia, tienen costas en el océano Pacífico.[3] Esta ubicación costera, combinada con la complejidad de su relieve, genera una gran biodiversidad en todas las naciones.

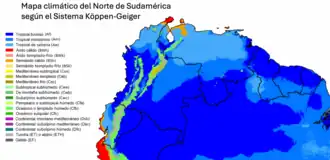

Clima

Esta región presenta una variedad de climas según la clasificación de Köppen,[4] lo que refleja su compleja geografía. Dominando gran parte de las tierras bajas de estos países, especialmente en la cuenca amazónica y las costas, se encuentran los Climas Tropicales (Grupo A). Aquí, la mayoría de los climas son Af (Ecuatorial o selva tropical), caracterizados por altas temperaturas y precipitaciones abundantes durante todo el año, sin una estación seca definida. A medida que nos alejamos del ecuador o en zonas con monzones, aparecen los climas Am (Monzónico tropical), con una estación seca corta seguida de lluvias intensas, y Aw (Sabana tropical), que presenta una estación seca más prolongada y marcada. Estos climas tropicales se extienden por las llanuras orientales de Colombia y Venezuela (Los Llanos), las costas de ambos países, y la Amazonía ecuatoriana y colombiana. [5]

A medida que la altitud aumenta en las cordilleras andinas, la temperatura disminuye drásticamente, dando lugar a una sucesión de Climas Templados (Grupo C) y Climas Fríos (Grupo E). En las zonas interandinas y los valles elevados de Ecuador, Colombia y Venezuela, se encuentran climas como el Cwb (Templado con inviernos secos), con veranos lluviosos y temperaturas moderadas, o incluso el Cfb (Marítimo de costa occidental u oceánico) en algunas zonas más elevadas y húmedas.[6] En las cumbres más altas de los Andes, se experimentan Climas de Tundra (ET) y Climas de Hielo (EF), con temperaturas promedio por debajo de los 10 °C, y donde las precipitaciones suelen ser en forma de nieve.[4]

Finalmente, en áreas específicas, principalmente en zonas costeras y valles internos con menor influencia de la humedad oceánica o andina, se pueden encontrar Climas Secos (Grupo B). Esto incluye el BSh (Semiárido cálido) en algunas partes del norte de Venezuela (como la península de Paraguaná o La Guajira) y del suroeste de Ecuador (como Salinas), y ocasionalmente el BWh (Desértico cálido) en las zonas más áridas, donde la evaporación supera con creces la precipitación. Esta combinación de la ubicación ecuatorial, la presencia de los Andes y la influencia de las corrientes oceánicas resulta en una de las mayores diversidades climáticas del mundo en esta región.[4]

Hidrografía

La hidrografía del norte de Sudamérica es la base de la vida, la economía y la biodiversidad de Ecuador, Colombia y Venezuela, con tres sistemas fluviales destacándose por su importancia: el Orinoco, el Magdalena y el Guayas.[1][3][2]

El Río Orinoco, el tercer río más caudaloso del mundo, es compartido por Venezuela y Colombia. Su cuenca abarca gran parte de los Llanos Orientales de Colombia y una extensión de Venezuela. Es un eje para el transporte fluvial, especialmente para el traslado de bienes y personas.[1] Más allá de su navegabilidad, el Orinoco es una fuente de recursos hídricos, esenciales para la agricultura, la ganadería y el abastecimiento de agua. Su biodiversidad lo convierte en un ecosistema crucial para especies acuáticas y terrestres, incluyendo el delfín rosado y el cocodrilo del Orinoco, y su potencial hidroeléctrico es grande, con complejos como el de Guri en el río Caroní, uno de sus principales afluentes.[1]

En Colombia, el Río Magdalena es la principal arteria fluvial del país, históricamente y en la actualidad. Nace en el Macizo Colombiano y fluye hacia el norte para desembocar en el mar Caribe. Su cuenca, que cubre aproximadamente el 23% del territorio colombiano, alberga a la mayoría de la población y concentra una gran parte de la actividad económica, incluyendo la agricultura, la pesca y la industria. El Magdalena ha sido un eje para el transporte y el comercio desde tiempos precolombinos y coloniales, conectando el interior del país con el puerto de Cartagena de Indias.[2]

Finalmente, en Ecuador, el sistema fluvial del Río Guayas es el más importante de la costa pacífica. Formado por la confluencia de los ríos Daule y Babahoyo cerca de Guayaquil, su cuenca es la principal región agrícola y ganadera del país, contribuyendo significativamente al Producto Interno Bruto y a las exportaciones de productos como banano, cacao y café. El río Guayas, con su estuario que desemboca en el Golfo de Guayaquil, ha sido históricamente un centro para la comunicación fluvial y el comercio, actuando como un puerto natural y un astillero en el pasado. Su papel en la economía local y en la vida de la ciudad de Guayaquil, el principal puerto de Ecuador, es importante, facilitando el transporte de productos y la conexión con las zonas agrícolas del interior.[3]

Montañas y tepuyes

Las montaña son de una importancia en esta región de Sudamérica ya que actúan como reguladores climáticos y facilitadores de la vida en una latitud predominantemente tropical. Esto permite el desarrollo de ecosistemas y asentamientos humanos en altitudes elevadas donde las temperaturas son considerablemente más frescas. A medida que la altitud aumenta, las temperaturas descienden y las precipitaciones varían, creando una diversidad de "pisos térmicos" que van desde el clima tropical cálido en las llanuras y costas hasta climas templados, fríos e incluso de páramo y nieves perpetuas en las cumbres andinas. Esta "refrigeración" del clima es importante en el Norte de Sudamérica, ya que si no fuera por las montañas, gran parte del territorio de estos países sería una selva tropical uniformemente cálida y húmeda, lo que limitaría drásticamente la variedad de cultivos, la habitabilidad y las actividades económicas. Esta característica es la que distingue a esta región de otras partes de Sudamérica como Perú y Chile. Mientras que las costas de estos últimos están significativamente influenciadas por la fría Corriente de Humboldt, que produce climas áridos y desérticos (aunque no necesariamente calientes), las costas de Colombia, Venezuela y Ecuador son mayoritariamente cálidas y húmedas debido a su proximidad al ecuador y a la ausencia de una corriente oceánica fría.[2] Es la elevación andina en el interior la que compensa esta condición tropical, creando nichos de habitabilidad y productividad en zonas que, de otro modo, serían mucho más difíciles para ciertas formas de vida y agricultura.[5]

Los relieves montañosos de Ecuador, Colombia y Venezuela están dominados principalmente por la Cordillera de los Andes, que en Ecuador se divide en dos ramales: Cordillera Occidental y Cordillera Oriental, siendo el Chimborazo la montaña más alta.[3] La cordillera, al ingresar a Colombia se divide en tres ramales principales: la Cordillera Occidental, la Cordillera Central (la más alta y con numerosos nevados) y la Cordillera Oriental, que se extiende hacia el noreste, adentrándose en Venezuela como la Cordillera de Mérida. Además de los Andes, Colombia cuenta con sistemas montañosos independientes como la Sierra Nevada de Santa Marta (el sistema costero más alto del mundo), la Serranía del Baudó en el Pacífico y la Serranía de la Macarena en los llanos. En Venezuela, más allá de los Andes, se encuentran la Cordillera de la Costa, que bordea el Caribe, y las antiguas formaciones del Escudo Guayanés al sureste, con sus características mesetas conocidas como tepuyes, como el Roraima y el Auyán-tepui.[1]

Región insular

La región insular representan recursos naturales, motores económicos y puntos de defensa militar. Para Ecuador, la región insular se refiere generalmente de las Islas Galápagos, aunque también existen varias islas en el Golfo de Guayaquil (como la Isla Puná) y la costa en general (Isla de la Plata). Sin embargo, las Galápagos resalta por ser declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO. Su importancia radica en su biodiversidad, con especies endémicas que inspiraron la teoría de la evolución de Charles Darwin. Las Galápagos son importantes para el ecoturismo de Ecuador. A esto se suma su importante influencia sobre el Canal de Panamá, además de que permite a Ecuador ampliar su mar territorial considerablemente.[7][8]

En el caso de Colombia, su región insular se compone principalmente del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en el Caribe, y las islas Gorgona y Malpelo en el Pacífico.[9] El archipiélago caribeño es un destino turístico que se caracteriza por sus playas de arena blanca y sus arrecifes de coral que atraen a visitantes nacionales e internacionales, lo que impulsa la economía local a través del turismo y el comercio. Además, estas islas son estratégicas desde el punto de vista geopolítico, ya que amplían la soberanía marítima de Colombia en el Caribe. Por otro lado, Gorgona y Malpelo en el Pacífico son reservas naturales marinas reconocidas por su biodiversidad marina, siendo centros de investigación y buceo.[10]

Para Venezuela, la región insular incluye el estado Nueva Esparta (que comprende la Isla de Margarita, Coche y Cubagua) y las Dependencias Federales (un vasto conjunto de islas y cayos como Los Roques, La Tortuga, La Blanquilla, entre otros). La Isla de Margarita es el principal destino turístico del país, con una infraestructura hotelera y comercial que atrae a turistas en busca de playas y actividades recreativas. Las Dependencias Federales, por su parte, albergan ecosistemas marinos de gran fragilidad, como los archipiélagos de Los Roques, conocidos por sus arrecifes de coral y su pesca. Estas islas no solo son importantes para el turismo y la pesca, sino que también son estratégicas para la proyección marítima de Venezuela en el mar Caribe y para el control de sus recursos pesqueros y energéticos.[11]

Biodiversidad

Uno de los principales motores de esta megadiversidad es la presencia de los Andes Tropicales, considerados el "hotspot" de biodiversidad del planeta.[12] El levantamiento de la cordillera andina creó una variedad de ecosistemas a diferentes altitudes, desde bosques nublados y páramos hasta valles interandinos y nieves perpetuas. Esta diversidad de "pisos térmicos" y microclimas ha favorecido la especiación y el endemismo, lo que significa que un gran número de especies de plantas, aves, mamíferos y anfibios son únicas de esta región. Colombia, se destaca por su número de especies de aves (siendo el primer país en el mundo en diversidad de aves) y anfibios, mientras que Ecuador, a pesar de su tamaño, es el tercer país más biodiverso del mundo.[13] Además de los Andes, la región abarca otros biomas. Las extensiones de la Amazonía en el este de Colombia, Ecuador y Venezuela albergan una de las mayores concentraciones de vida silvestre del planeta, con numerosas especies de plantas, insectos, peces, mamíferos (como jaguares, perezosos y monos) y aves. Las costas caribeñas y pacíficas, con sus manglares, arrecifes de coral y playas, son igualmente ricas en vida marina y costera. Los ecosistemas de sabana en los Llanos, y formaciones únicas como los tepuyes del Escudo Guayanés en Venezuela, contribuyen a la diversidad biológica del Norte de Sudamérica.[14]

Cultura

Sombreros

El reconocido sombrero de paja toquilla es parte de la vestimenta tradicional de Ecuador, aunque mundialmente se le conoce erróneamente como "Sombrero Panamá". Su nombre se popularizó durante la construcción del Canal de Panamá, donde era usado por los trabajadores. Tejido a mano con las finas fibras de la palma Carludovica palmata, se caracteriza por su ligereza, y fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.[15] De Colombia proviene el sombrero vueltiao, específicamente de la cultura indígena zenú. Este sombrero se elabora con fibras de caña flecha, trenzadas en distintivos patrones blancos y negros que narran historias y elementos de la naturaleza local. Su calidad se define por el número de "vueltas" en el tejido: cuantas más vueltas, mayor finura y valor.[16] Panamá es la tierra del sombrero pintao, también reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Este sombrero se teje con diversas fibras naturales como el junco y la bellota. Se caracteriza por sus diseños geométricos y el uso de fibras de distintos colores para crear sus características "pintas" o dibujos.[17] Finalmente, de Venezuela, especialmente de la Isla de Margarita, surge el sombrero de cogollo. Este sombrero tradicional se confecciona artesanalmente con el "cogollo", la parte más tierna de las hojas de la palma datilera. Los artesanos extraen, secan y trenzan estas fibras para formar "crinejas", que luego se unen para dar vida al sombrero.[18]

-

-

-

-

Sombrero de cogollo

Identidad: Llaneros, paisas y montuvios

Los llaneros, habitantes de las llanuras que se extienden por Colombia y Venezuela, representan un arquetipo cultural, ligados a la ganadería (con prácticas como el coleo) y al caballo. Su papel en la historia de la región, especialmente durante la Guerra de Independencia de España, fue importante. Se recuerda a figuras como José Antonio Páez quien lideró a los llaneros y cuyas tácticas y conocimiento del terreno fueron cruciales para las campañas militares.[19] Literariamente, el llanero ha sido inmortalizado en obras como Doña Bárbara de Rómulo Gallegos, que es considerada una de las novelas más importantes de este país.[20] Gastronómicamente, su identidad se define por la carne a la llanera, las arepas y el casabe, mientras que en la música desarrollaron el joropo.[21]

Por su parte, los paisas de Colombia, originarios principalmente de los departamentos de Antioquia, Caldas, Risaralda y Quindío, son un grupo cultural que se ha distinguido por su espíritu emprendedor, colonizador y su arraigo a la tierra. Su influencia fue clave en la colonización antioqueña de finales del siglo XIX y principios del XX, que expandió las fronteras agrícolas y consolidó la producción cafetera colombiana, sentando las bases para el desarrollo económico del país.[22] Gastronómicamente, la bandeja paisa es su plato más reconocido, con ingredientes como frijoles, arroz, carne, huevo, chorizo y aguacate.[23] Su fuerte identidad regional se manifiesta en su acento particular y su dedicación al trabajo.

Además, los montuvios de la costa de Ecuador son el arquetipo del agrícola y ganadero de las llanuras y cerros. Su participación en la Revolución Liberal, liderados por Eloy Alfaro a finales del siglo XIX, fue fundamental, siendo la base de su ejército "montonero" que impulsó reformas sociales y políticas significativas.[24] Literariamente, su vida y costumbres han sido plasmadas en obras del realismo social ecuatoriano, que exploran su relación con la tierra, su folclore y sus luchas, en libros de José de la Cuadra en particular y la literatura montuvia en general.[25] Gastronómicamente, se distinguen por platos a base de plátano verde, pescado y mariscos, como el bolón, el bollo de pescado, la tonga o el seco de chivo.[26] La identidad montuvia se expresa a través de su música, el amorfino, sus rodeos y su vestimenta típica.[27]

-

.jpg)

-

Familia típica paisa

Familia típica paisa -

"Caracas es un cuartel, Bogotá una Universidad y Quito un Convento"

La frase atribuida a Simón Bolívar, encapsula las identidades históricas y culturales que han moldeado a estas tres capitales. Esta analogía, que es una referencia a Roma, Atenas y Jerusalén, muestra cómo estos tres países han evolucionado, en relación a la tradición militar, el intelecto y la fe, respectivamente.[28][29] Caracas como "un cuartel" refleja la tradición militarista en la historia política de Venezuela. Desde su independencia, el país ha experimentado numerosos gobiernos liderados por figuras militares, y la fuerza armada ha tenido un papel central en la conformación del estado.[30] Esta influencia se manifiesta en el arte y la arquitectura: el Panteón Nacional de los Héroes en Caracas, que alberga los restos de figuras militares y civiles de la nación, es un monumento que recuerda la fundación de la República.[31] Asimismo, la arquitectura brutalista de Venezuela presente en muchas edificaciones públicas de Caracas, con sus formas robustas y materiales expuestos (como el hormigón), puede evocar una sensación de fortaleza, sobriedad y monumentalidad, remitiendo a una estética asociada a la disciplina y el poder.[32][33]

Bogotá como "una Universidad" destaca la vocación intelectual y académica que ha caracterizado a la capital colombiana. Desde la época colonial, Bogotá fue un centro de estudios superiores como el Colegio Mayor de San Bartolomé, el "primer colegio jesuita en América".[34] Además este país fue la sede de la primera Academia de la Lengua en América Latina, fundada en la segunda mitad del siglo XIX con el objetivo de la preservación y el estudio del idioma.[35] Estos valores se reflejan en la arquitectura neoclásica de los edificios públicos del centro de Bogota como el Capitolio Nacional de Colombia, la Corte Suprema de Justicia de Colombia o la Casa de Nariño, que reflejan el característico "legalismo de Santander".[36] Además, Bogotá cuenta con un floreciente mercado editorial, con numerosas librerías y editoriales, y una red de bibliotecas públicas y académicas, como la Biblioteca Luis Ángel Arango, que son espacios para la difusión del saber.[37]

Quito como "un Convento" subraya importancia de la religión en la capital ecuatoriana. Su centro histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, se caracteriza por su alta densidad de iglesias, conventos y capillas barrocas, como la Compañía de Jesús o la de San Francisco.[38] La consagración de Ecuador al Sagrado Corazón de Jesús en 1874 continúa esta tradición y se recuerda que fue el primer país del mundo en hacerlo.[39] El arte barroco quiteño, conocido como la "Escuela Quiteña", fue importante durante la colonia, produciendo obras de escultura y pintura que influenciaron el arte en Popayan con la Escuela Payanesa en Colombia.[40] A esto se suma la importancia literaria de Ecuador a través de la obra de José Rumazo, quien escribiría el poema épico más grande en español, precisamente con temática religiosa, titulado Parusía.[41] Asimismo, la historia de la aparición de Nuestra Señora del Buen Suceso en el convento de la Inmaculada Concepción y la Basílica del Voto Nacional, recuerdan la importancia de la religión en esta ciudad.[42]

Gastronomía

La gastronomía del norte de Sudamérica comparte similitudes que reflejan sus raíces culturales y la disponibilidad de ingredientes comunes. El sancocho es un plato presente en Ecuador, Colombia, Venezuela y Panamá, aunque con adaptaciones locales.[43] La arepa es otro plato común, en Colombia y Venezuela; aunque su preparación y acompañamientos varían (desde arepas delgadas y crujientes en Colombia hasta las más gruesas y rellenas en Venezuela).[44] En Ecuador, además de las tortillas que tienen similar preparación que las arepas, existe una variedad local llamada Arepa de Patate, que se caracteriza por su sabor dulce y estar hechas de zapallo, a menudo envueltas en hojas de achira.[45]

Además, el banano, el café y el chocolate son importantes en la gastronomía de esta región. El banano y el plátano son consumidos en múltiples formas: fritos, cocidos, asados, o transformados en harinas y dulces, siendo un acompañamiento versátil en platos salados como el sancocho, el bolón, el tigrillo o el patacón. El café, especialmente el arábigo, es una bebida tradicional relacionada con la región paisa de Colombia y el austro de Ecuador.[46] Adicionalmente, el chocolate, derivado del cacao nativo de la región, se disfruta tanto en bebidas calientes (como el tradicional chocolate con queso en Colombia y Ecuador) como en postres, y la calidad del cacao de Ecuador y Venezuela es reconocida mundialmente para la producción de chocolates.[47]

En cuanto a bebidas y combinaciones culinarias, el chocolate caliente con queso (conocido como chocolate santafereño en Colombia y chocolate de Ambato en Ecuador)[48] es una tradición en la sierra de Ecuador y algunas regiones andinas de Colombia.[49] Esta combinación, donde un trozo de queso fresco se sumerge en la bebida caliente para que se derrita ligeramente, es parte de desayunos o meriendas. Esto también se consume en la región andina de Venezuela. Por otro lado, en el ámbito de las bebidas alcohólicas, el ron tiene una presencia significativa en Ecuador, Panamá, Venezuela y Colombia, reflejando la importancia de la caña de azúcar; el ron venezolano y panameño, en particular, son internacionalmente reconocidos; mientras que en Ecuador y Colombia tiene mucha popularidad. Por otro lado, el aguardiente tiene una presencia más importante en Ecuador y Colombia, es elaborado igualmente a partir de caña de azúcar y anís, consumido pura o en cócteles, y con una fuerte arraigo cultural en celebraciones. En Ecuador son tradicionales las "Puntas" o aguardiente de caña puro artesanal. En la actualidad se añade frecuentemente infusiones, como es el caso del Pájaro Azul que se lo mezcla con hierbaluisa, mandarina o piña, al igual que el aguardiente Zhumir que se produce con varios saborizantes.[50]

-

-

-

Chocolate con queso

Chocolate con queso -

-

-

-

.jpg)

Música

La música del norte de Sudamérica refleja su diversidad cultural e histórica. El pasillo, con raíces en las guerras de independencia, es un género de gran importancia en la región. En Ecuador, se ha convertido en un símbolo musical de la nacionalidad. Aunque su cuna es Colombia y también tuvo presencia en Panamá y los Andes venezolanos.[51][52] En contraste, la marimba es el género musical del Pacífico ecuatoriano (Esmeraldas) y colombiano (Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño), donde su música, cantos y danzas ancestrales afrodescendientes fueron declarados Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.[53] Por su parte, el joropo tendrá importancia en los Llanos tanto en Colombia como en Venezuela, mientras que el albazo ecuatoriano y el bambuco colombiano comparten una raíz musical y son una importante expresión musical de los andes.[54]

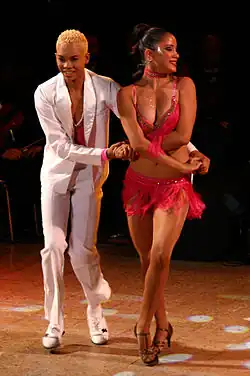

Más allá de los Andes, los géneros tropicales como la cumbia y la salsa son importantes en esta región, y son los géneros más internacionales. La salsa se desarrolló en Cali y goza de mucha popularidad en Guayaquil y Caracas. Además, en la música relacionada con los trovadores existen similitudes entre el amorfino de la costa ecuatoriana y el vallenato de la región Caribe de Colombia. Ambos géneros se caracterizan por su estructura narrativa, a menudo en coplas o versos que relatan historias de amor, desamor, humor, o crítica social. Comparten una fuerte conexión con la oralidad popular y la tradición de contadores de historias, donde la improvisación y el ingenio verbal son la base. Mientras el amorfino se apoya en instrumentos como la guitarra y el requinto, el vallenato se distingue por el acordeón, la caja y la guacharaca.[54]

Deporte

El deporte tiene un papel fundamental en la identidad de Ecuador, Colombia y Venezuela, con el ciclismo, el fútbol y el atletismo destacándose por sus logros. El ciclismo es un deporte popular en Colombia, donde ciclistas como Egan Bernal (ganador del Tour de Francia y Giro de Italia) y Nairo Quintana han alcanzado la cima mundial, aprovechando la geografía montañosa para el desarrollo de grandes escaladores. En Ecuador, Richard Carapaz ha hecho historia con victorias en el Giro de Italia y una medalla de oro olímpica.[55] El fútbol es el deporte más importante en los tres países. Colombia ha participado en múltiples Mundiales y su selección ha ganado la Copa América. Venezuela, aunque históricamente menos dominante, ha visto crecer su fútbol, mientras que Ecuador ha tenido una presencia consistente en Copas del Mundo.[56] En atletismo, si bien no siempre con la misma visibilidad mediática, estos países han producido talentos en diversas disciplinas. Colombia ha destacado en pruebas de marcha y salto (con Caterine Ibargüen), y Ecuador en marcha (con Jefferson Pérez, medallista olímpico), así como Venezuela con Yulimar Rojas en el salto triple. A esto se suma el béisbol con mucha importancia en Venezuela, Panamá y en la Costa Caribe colombiana, donde existen ligas profesionales y numerosos jugadores que triunfan en las Grandes Ligas de Estados Unidos.[57] En la costa ecuatoriana, el béisbol tiene su nicho de seguidores, aunque con menor impacto. Sin embargo se debe destacar, como figura icónica del béisbol, el comentarista Jaime Jarrín quien fue la voz en español de los Dodgers de Los Ángeles durante 64 temporadas, ingresando al Salón de la Fama del Béisbol.[58]

Lengua y Literatura

Acento

El español hablado en el norte de Sudamérica presenta muchas variaciones regionales, con similitudes que reflejan migraciones, contactos culturales y geografía. Una característica distintiva es el voseo, el uso del pronombre "vos" en lugar de "tú" o "usted" para la segunda persona del singular. Este fenómeno es particularmente prominente en los Andes de Colombia (especialmente en la región paisa, Valle del Cauca y Nariño), en los Andes ecuatorianos (donde coexiste con el tuteo y el ustedeo) y en la región occidental de Venezuela (estados como Zulia y Trujillo).[59][60] Aunque las conjugaciones verbales y el alcance de su uso varían (desde un voseo verbal completo hasta uno meramente pronominal), su presencia en estas zonas andinas establece un vínculo lingüístico, distinguiéndolas de las regiones costeras y de otras áreas del continente donde predomina el tuteo.[60]

Por otro lado, los acentos de las regiones costeras, tanto del Pacífico como del Caribe, comparten similitudes fonéticas marcadas que los diferencian claramente de los dialectos andinos. El acento costeño del Pacífico (en Colombia y Ecuador) y el acento caribeño (en Colombia y Venezuela) a menudo se caracterizan por la aspiración o pérdida de la "s" al final de las sílabas o palabras (por ejemplo, "loh" en lugar de "los"), la neutralización o pérdida de la "r" final, y una entonación más relajada y melódica. Estas características comunes son un eco de la influencia de las lenguas africanas y el contacto con otras lenguas caribeñas. Este rasgo lingüístico establece una clara división dialectal entre las zonas altas y las bajas, que va más allá de las fronteras nacionales.[60]

Literatura

Una corriente literaria que ha caracterizado a esta región de Sudamérica es el Realismo Mágico. Se caracteriza por integrar lo maravilloso y lo extraordinario como parte inherente de lo cotidiano, sin explicaciones, reflejando la cosmovisión de pueblos donde lo mítico y lo ancestral conviven con la modernidad.[61] Gabriel García Márquez es su principal exponente con su obra Cien años de soledad. En Venezuela, Arturo Uslar Pietri, considerado uno de los precursores del término "realismo mágico" aplicado a la literatura, exploró esta fusión de lo real y lo mítico, aunque su obra abarca un espectro más amplio. Enrique Bernardo Núñez también se adentró en esta género, con un estilo que a menudo rozaba lo fantástico y lo onírico para explorar la realidad venezolana. En Ecuador el realismo mágico también fue importante con escritores como José de la Cuadra, cuya novela Los Sangurimas, introduce elementos míticos y leyendas que se entrelazan con la vida rural del montuvio, creando una atmósfera de misterio y fatalidad. Demetrio Aguilera Malta, otro integrante del Grupo de Guayaquil, también fue un importante precursor de esta estética en obras como Don Goyo y después Siete Lunas y Siete Serpientes. Más recientemente, Alicia Yánez Cossío desarrolló el realismo mágico más vinculado a la sierra, como contrapunto a la literatura costeña.

Otro género importante y que se desarrolló anteriormente fue el realismo, encabezado por Rómulo Gallegos, con su obra Doña Bárbara, al igual que José Eustacio Rivera con La Vorágine y Alfredo Pareja Diescanzeco con Baldomera.[62]

En esta región también ha sido importante la literatura épica. Desde la conquista se publicarían obras como "Los actos y hazañas valerosas del capitán Diego Hernández de Serpa" de Pedro de la Cadena, escritas en la ciudad de Loja, actual Ecuador, y que narra los sucesos de la conquista en Venezuela. Además, también es importante el libro "Elegías de varones ilustres de Indias", de Juan de Castellanos, quien es considerado uno de los primeros poetas de Colombia. En la época republicana destacó José Rumazo con la publicación del poema épico religioso titulado Parusía.[63]

Demografía

Centros urbanos

En América Latina, la distribución del poder y el desarrollo urbano exhibe patrones distintos. Mientras que ciertos países se caracterizan por una primacía urbana de sus capitales, concentrando la mayor parte de la población, la actividad económica, el poder político y la cultura, otros presentan mayor descentralización. Ejemplos claros del primer grupo incluyen Argentina (Buenos Aires), Perú (Lima), Chile (Santiago), México (Ciudad de México) y Uruguay (Montevideo), donde las capitales actúan como centros neurálgicos, absorbiendo recursos y dejando a otras ciudades con un desarrollo e influencia comparativamente limitados.[64][65][66]

En contraste, Ecuador, Colombia y Venezuela, aunque no exentos de centralismo, se distinguen por la existencia de múltiples centros de poder económico y poblacional lo suficientemente robustos como para coexistir o incluso desafiar a la capital, lo que en ocasiones ha sido fuente de inestabilidad política y militar. En Ecuador, por ejemplo, Guayaquil no solo es la ciudad más poblada y el motor económico, sino que también ha mantenido una histórica autonomía y rivalidad con Quito, la capital andina.[67] Colombia, por su parte, cuenta con ciudades como Medellín, Cali y Barranquilla, que son importantes económica y culturalmente. En Venezuela, más allá de Caracas, Maracaibo (gracias a su riqueza petrolera), Valencia (industrial) y Barquisimeto (agrícola y comercial) han desarrollado sus propias dinámicas económicas y demográficas, donde destaca el separatismo zuliano así como el separatismo oriental.[68]

Esta diferencia en los patrones de centralización urbana está intrínsecamente ligada a la geografía. La orografía en Ecuador, Colombia y Venezuela, con sus valles, extensas cordilleras y costas variadas, creó barreras naturales que impidieron la concentración de todo el poder y la población en una sola ciudad. Esto fomentó el desarrollo de polos alternativos.[68] Las capitales andinas se desarrollaron por ventajas estratégicas, climáticas y de salud pública, pero el acceso al mar impulsó el crecimiento de puertos costeros que se convirtieron en rivales de la capital.[67]

Población afro

El mundo afro ha sido importante en la historia y la identidad de Ecuador, Colombia y Venezuela. El Reino Zambo de Esmeraldas en Ecuador, establecido por cimarrones en el siglo XVI, fue un centro de autogobierno que desafió la autoridad colonial y forjó una cultura afroecuatoriana distintiva.[69] De manera similar, el Palenque de San Basilio en Colombia, reconocido en el siglo XVIII como el primer pueblo libre de América, se convirtió en un ejemplo de preservación cultural, manteniendo vivas sus tradiciones, música y el idioma palenquero.[70] Por su parte, la figura de Pedro Camejo, "El Negro Primero", en Venezuela, encapsula la participación afrodescendiente en las guerras de independencia. Su apoyo en batallas cruciales, como Carabobo, no solo le valió un lugar en la historia militar, sino que también subraya la contribución de miles de afrodescendientes que lucharon por la emancipación, demostrando su compromiso con la libertad. [71]

Población indígena

La composición indígena de estos tres países tiene una variación regional importante. Ecuador, Colombia y Venezuela poseen una proporción de autoidentificación indígena del 7%, 3,4% y 2.7% respectivamente. El porcentaje de personas que hablan un idioma indígena es asimismo bajo con 3,2% de la población en Ecuador, 1,5% en Colombia y 2% en Venezuela. Esto hace que esta región se caracterice por un mestizaje que se llevó a cabo a través de los procesos de asimilación a partir de la creación de las repúblicas después de la separación de la Gran Colombia. Existe una continuidad entre los pueblos indígenas puruhá, panzaleo y caranqui, en Ecuador,[72] con los pueblos pasto y nasa en Colombia,[73] que fueron los pobladores originarios de Zona Volcánica Norte en los Andes Septentrionales.[74] De igual manera, existe una importante presencia de indígenas en el Caribe, con una comunidad conocida como los Arahuacos. La influencia indigena en la música se observa en el bambuco colombiano, el albazo y sanjuanito ecuatoriano, así como en algunas partes de la cumbia de Colombia. De igual manera, la arepa tiene raices indígenas compartidas por Colombia y Venezuela. Otra práctica importante es la orfebrería, especialmente de objetos de oro en culturas prehispánicas como la Tumaco la Tolita de donde toma el Banco Central de Ecuador, el Sol de Oro que es ícono de la institución. Igualmente, en Bogotá se encuentra el Museo del Oro con objetos de la cultura muisca, quimbaya, entre otros.[75]

Migración

La migración interna en esta región está fuertemente influida por factores socioeconómicos y políticos. En Colombia, el conflicto armado interno ha sido históricamente un motor principal de desplazamiento, forzando a millones de personas a abandonar sus hogares rurales en busca de seguridad y oportunidades tanto en Ecuador, donde se estima han llegado cerca de medio millón de colombianos en las últimas tres décadas, como en Venezuela donde se estima entre 2 y 3 millones.[76] Venezuela, por su parte, ha experimentado una migración interna masiva debido a la grave crisis humanitaria, económica y política que ha llevado a las personas a moverse en busca de nuevas oportunidades. Se estima que cerca de medio millón de venezolanos migraron a Ecuador desde la crisis humanitaria, mientras que cerca de 2,8 millones han migrado a Colombia.[77]

En cuanto a la migración internacional, los países de esta región muestran una tendencia marcada a migrar hacia Estados Unidos y Europa. Esta preferencia se debe a una combinación de factores históricos, económicos y geográficos. Existe una mayor conectividad aérea con estas regiones, así como la percepción de mejores oportunidades económicas y de desarrollo. Las crisis políticas y socioeconómicas en estos países, particularmente en Venezuela, han exacerbado esta tendencia, llevando a millones de personas a buscar refugio y una vida mejor en el extranjero. Además, la presencia de comunidades ya establecidas en EE. UU. y Europa facilita la llegada y adaptación de nuevos migrantes.[77][78]

A diferencia de los países del norte de Sudamérica, naciones como Paraguay, Bolivia y Perú, históricamente han tenido patrones migratorios más dirigidos hacia otros países de Sudamérica, especialmente el Cono Sur como Argentina y Chile, así como Brasil. Esto se debe a la proximidad geográfica y cercanía histórica. La diferencia en los tiempos de vuelo es un factor que podría influir: desde Caracas, un vuelo a Miami toma 2 horas y media, mientras que desde Bogotá o Quito, los vuelos directos a destinos como Miami pueden durar alrededor de 4 horas, lo que hace que los viajes sean relativamente más cortos y directos hacia el norte, facilitando esta dirección migratoria. Este no es el caso para el resto de países de Sudamérica cuyas ciudades principales se encuentran alejadas. Por ejemplo desde Buenos Aires un vuelo a Miami tarda 9 horas, desde Santiago 8 horas, desde Asunción 10 horas 45 minutos, desde La Paz 7 horas, desde Río de Janeiro 8 horas 30 minutos y desde Lima 6 horas.[77]

Política

Conquista: Belalcázar, Quesada y Federmann

El encuentro de Sebastián de Belalcázar, Gonzalo Jiménez de Quesada y Nikolaus Federmann en la Sabana de Bogotá en 1539 es un hecho importante de la Conquista de América, al converger tres expediciones independientes desde puntos cardinales distintos, todas en busca de riqueza y expansión territorial. Belalcázar, un conquistador que había participado en la conquista del Perú y luego de Quito (en el actual Ecuador), venía desde el sur, buscando nuevas tierras y el codiciado "El Dorado". Jiménez de Quesada, un letrado y militar, había partido de Santa Marta en la costa caribeña de la actual Colombia, remontando el río Magdalena y descubriendo el territorio de los Muiscas en la sabana. Por su parte, Nikolaus Federmann, un alemán al servicio de los Welser (banqueros que habían arrendado el territorio de Venezuela a la Corona española), había emprendido una travesía desde Coro, Venezuela, a través de los llanos orientales.[79]

Jiménez de Quesada ya había fundado Santafé de Bogotá en 1538 y había sometido a los Muiscas, estableciendo las bases del Nuevo Reino de Granada. Sin embargo, la llegada inesperada de Belalcázar con sus tropas bien equipadas desde el sur, y la aparición de Federmann desde el este, generó una compleja situación de conflicto de intereses y jurisdicciones. Cada conquistador reclamaba derechos sobre la tierra y sus riquezas, basándose en las cédulas reales que poseían o en el principio de haber sido los "descubridores" o "pacificadores" del territorio.[79]

Para evitar una guerra civil entre españoles que habría desangrado sus ya mermadas tropas, los tres conquistadores optaron por la negociación. Aunque ninguno de los tres obtuvo los beneficios territoriales que deseaba plenamente, este encuentro marcó la consolidación de la conquista del corazón de lo que hoy es Colombia, sentando las bases para el establecimiento del Virreinato de Nueva Granada y redefiniendo las fronteras de las futuras naciones sudamericanas.[79]

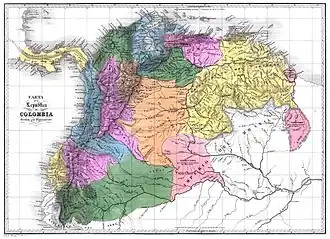

Unificación: Virreinato de Nueva Granada

.png)

La unificación formal de los territorios que hoy conocemos como Ecuador, Colombia y Venezuela bajo una misma entidad administrativa colonial española se materializó con la creación del Virreinato de Nueva Granada. Este virreinato fue instituido por la Corona española el 29 de mayo de 1717, aunque fue suprimido temporalmente y restablecido de forma definitiva en 1739. Su capital se estableció en Santa Fe de Bogotá, y su jurisdicción abarcó los actuales territorios de Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá. Las principales razones estratégicas para su creación por parte de la Corona española fueron, por un lado, la creciente importancia de la región como la mayor productora de oro del continente, y por otro, su ubicación geográfica entre los dos océanos y como puerta de entrada a América del Sur, lo que facilitaría el combate al contrabando y la defensa contra los ataques de piratas en el Caribe.[80]

Antes de la creación del Virreinato, estas regiones estaban administradas de forma más fragmentada: la actual Colombia era el Nuevo Reino de Granada, Ecuador era la Real Audiencia de Quito, y Venezuela era una Capitanía General.[81][82] La formación del Virreinato de Nueva Granada significó una centralización administrativa y política que buscaba optimizar la gestión de recursos, mejorar la defensa y reforzar el control imperial sobre una vasta y rica porción de sus dominios americanos. Esto implicó la unificación de estas audiencias y capitanías bajo una única autoridad virreinal en Bogotá.[80]

En el censo de 1778, Nueva Granada tenía una población de alrededor de 1.280.000 habitantes, alrededor del 40% de la población eran indios con cerca de 500.000 personas, y el siguiente grupo más grande eran mestizos y africanos libres con alrededor de 400.000 personas, blancos con cerca de 300.000 personas, y el grupo más pequeño con alrededor de 70 000 personas siendo esclavos.[83] Sin embargo, en el territorio actual de Colombia, se estimó que la población era de 826.550 habitantes.[84] Se estimó que la Nueva Granada tenía 2.150.000 habitantes en 1810.[85]

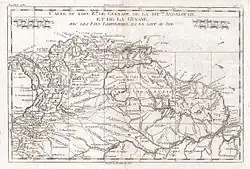

Gran Colombia y la separación

La Gran Colombia fue el proyecto republicano de Simón Bolívar, concebido tras la independencia para unir los territorios del Virreinato de Nueva Granada (actuales Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá) en una sola nación. Proclamada formalmente en 1819 en el Congreso de Angostura y consolidada en 1821 en el Congreso de Cúcuta, esta gran república buscaba emular el modelo federalista, aunque con una fuerte autoridad central, y fungir como un defensa contra posibles reconquistas españolas y como una referente regional en América. Sin embargo, su corta existencia (se disolvió en 1831) estuvo marcada por tensiones internas y profundas diferencias sobre su organización y futuro.

En este contexto, tres figuras encarnan las complejidades y contradicciones de la Gran Colombia. Simón Bolívar, el Libertador, fue el visionario y principal impulsor de la unión. Convencido de la necesidad de una gran nación para garantizar la independencia y la prosperidad, dedicó sus últimos años a intentar mantenerla unida, a menudo recurriendo a medidas autoritarias ante la creciente desintegración. Su ideal de una Hispanoamérica unida, plasmado en sus escritos como la Carta de Jamaica, chocó con las realidades regionales y la fragmentación de intereses. Frente a Bolívar, Francisco de Paula Santander representó el polo "civilista" y legalista. Como vicepresidente de la Gran Colombia, Santander fue el encargado de la administración y organización del Estado en ausencia de Bolívar, quien estaba inmerso en las campañas libertadoras del sur. Su enfoque en la construcción de instituciones republicanas, la educación y la administración de justicia generó fricciones con el ideal bolivariano de una autoridad central fuerte, lo que eventualmente condujo a una profunda rivalidad entre ambos. Finalmente, Manuela Sáenz, la "Libertadora del Libertador", fue una activa participante en las guerras de independencia y una figura política influyente. Su lealtad incondicional a Bolívar y su defensa de sus ideales unionistas la colocaron en el centro de las varias polémicas políticas, poniendo su vida en riesgo.

Intentos de reunificación de la Gran Colombia

Desde la disolución de la Gran Colombia en 1831, han surgido diversos intentos de reconstitución de esta magna nación bolivariana. Estas iniciativas, impulsadas por ideales de unidad regional, intereses geopolíticos o visiones de una América Latina más fuerte, reflejan una nostalgia por el proyecto de Simón Bolívar y la conciencia de los lazos históricos y culturales compartidos entre Colombia, Venezuela y Ecuador. Aunque ninguno ha prosperado de forma duradera, en el siglo XIX hubo propuestas y acercamientos diplomáticos, con figuras como José Tadeo Monagas y Antonio Guzmán Blanco en Venezuela, o intentos desde la Nueva Granada, buscando alianzas federales o confederaciones.

Un ejemplo se dio en 1863, cuando la Nueva Granada cambió su nombre a Estados Unidos de Colombia, manifestando su intención de restaurar la unión. El Artículo 90 de su Constitución Política establecía: "El Poder Ejecutivo iniciará negociaciones con los Gobiernos de Venezuela y Ecuador para la Unión voluntaria de las tres secciones de la antigua Colombia en nacionalidad común, bajo una forma republicana, democrática y federal..." Sin embargo, esta medida fue protestada por Venezuela y Ecuador, quienes vieron en el cambio de nombre un intento de apropiación de la herencia común e intervención en sus asuntos internos, lo que incluso desató una breve guerra entre Colombia y Ecuador. La inestabilidad propia de ese periodo impidió que el proyecto prosperara.[86]

Más adelante, a finales del siglo XIX, el presidente ecuatoriano Eloy Alfaro intentó consolidar una Gran Colombia (en esa época Panamá aún no se había independizado) y buscó generar una alianza con las facciones liberales de Colombia y Venezuela para contrarrestar el conservadurismo regional. Esto se llevó a cabo durante la Guerra de los mil días en Colombia que terminaría con la victoria de la facción conservadora de Colombia y la posterior separación de Panamá para dar inicio a la construcción del Canal.[87]

En tiempos recientes, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha revivido la idea de una "Gran Colombia" en sus discursos, proponiendo una integración regional entre Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá. Si bien estas declaraciones han reavivado el "sueño bolivariano", la materialización de tal confederación enfrenta obstáculos significativos dada la compleja situación política, económica y social actual de cada uno de los países involucrados, y ha sido recibido con críticas.[88][89]

Economía

Petróleo

El petróleo desempeña un papel central en las economías de Ecuador, Colombia y Venezuela. Para Ecuador, el crudo ha sido históricamente su principal fuente de ingresos, representando un motor de divisas, un sostén para la dolarización y una fuente crucial de financiamiento para el gasto público y las inversiones en infraestructura.[90] En Colombia, la industria petrolera también es una columna vertebral de la economía, aportando una parte significativa al Producto Interno Bruto (PIB) y generando empleos. El petróleo es el principal generador de renta externa, superando incluso al café en importancia, y constituye la fuente primordial de ingresos para las regiones a través de regalías e impuestos. Venezuela es, sin duda, el caso más extremo de dependencia petrolera en la región. El petróleo es su recurso más importante y su principal producto de exportación, representando una vasta porción del PIB, una parte mayoritaria de los ingresos fiscales y la inmensa mayoría de los ingresos por exportación. Esta profunda dependencia ha permitido el desarrollo de infraestructura, pero también ha hecho a la economía venezolana extremadamente vulnerable a las fluctuaciones del mercado global del petróleo, generando periodos de gran bonanza y profundas crisis cuando los precios caen.[91]

Dólar estadounidense

El dólar estadounidense desempeña un papel en las economías de Panamá, Ecuador y Venezuela, marcando sus trayectorias económicas. En Panamá, la dolarización ha sido una estrategia proactiva y de larga data, adoptada desde 1904. Esta adopción del dólar como moneda de curso legal ha proporcionado estabilidad macroeconómica, eliminando el riesgo de devaluación de la moneda y la inflación descontrolada.[92] Para Ecuador, la dolarización fue una medida de emergencia implementada en el año 2000 para contener una crisis económica severa, caracterizada por hiperinflación y una profunda inestabilidad financiera. La adopción del dólar eliminó la capacidad del Banco Central de imprimir dinero, forzando una mayor disciplina fiscal y logrando una rápida estabilización de precios, con la inflación cayendo drásticamente. Esto ha brindado una mayor estabilidad y previsibilidad económica, atrayendo inversiones y protegiendo el poder adquisitivo de los ciudadanos. No obstante, la dolarización también implica la pérdida de la política monetaria como herramienta para responder a choques externos o crisis internas.[93] En Venezuela, la adopción del dólar ha sido un proceso de "semidolarización" informal y espontánea, impulsado por años de hiperinflación galopante y la pérdida de valor del bolívar. Ante la incapacidad de la moneda local para cumplir con sus funciones básicas de medio de cambio, unidad de cuenta y reserva de valor, gran parte de las transacciones, salarios y precios se han dolarizado de facto. Si bien esta semidolarización ha permitido una cierta estabilidad de precios en los sectores que operan en dólares y ha facilitado el comercio, también ha profundizado la desigualdad al crear dos economías: una dolarizada y relativamente funcional, y otra en bolívares, empobrecida y desvalorizada. El gobierno ha reconocido y, en cierta medida, permitido el uso del dólar para recaudar divisas, pero la falta de un marco legal claro y la persistencia de una moneda local disfuncional limitan sus beneficios y perpetúan la inestabilidad.[94]

Agricultura

La agricultura, con productos como el banano, café, cacao y arroz, es un pilar para las economías de Ecuador, Colombia y Venezuela, complementando o, en el caso de las dos primeras, diversificando la dependencia del petróleo. En Ecuador, el banano es el principal producto agrícola de exportación y un importante generador de divisas después del petróleo, posicionando al Ecuador como el mayor exportador mundial. El cacao también es importante, siendo Ecuador un productor líder de cacao fino de aroma, mientras que el café y el arroz son relevantes para el consumo interno y, en menor medida, para la exportación. La diversidad climática del país permite una amplia gama de cultivos, y el sector agrícola emplea a una parte significativa de la población, especialmente en las zonas rurales.[95] En Colombia, la agricultura es un motor de crecimiento y empleo. El café ha sido históricamente el "oro" del país, reconocido por su calidad a nivel mundial. Además del café, Colombia es un importante productor de banano, flores, frutas tropicales y arroz, que contribuyen significativamente a las exportaciones y a la seguridad alimentaria del país. El sector agrícola es importante para el desarrollo rural y la sostenibilidad económica.[96] Para Venezuela, la agricultura ha sido históricamente un sector clave antes del auge petrolero, con el café y el cacao como pilares de su economía colonial. Aunque el descubrimiento y explotación masiva del petróleo llevó a una gran negligencia del sector agrícola, productos como el maíz, arroz, plátano, café y cacao siguen siendo importantes para el consumo interno y, en el caso del cacao, Venezuela es reconocida por su alta calidad a nivel mundial.[97]

Símbolos

Colores: amarillo, azul y rojo

Las banderas de Ecuador, Colombia y Venezuela comparten colores que simbolizan su origen común como parte de la Gran Colombia, aunque con interpretaciones y diseños distintivos. La franja amarilla, representa la riqueza y la abundancia de los recursos naturales de la tierra, incluyendo sus vastas reservas de oro, la fertilidad de sus suelos y la luz del sol que ilumina sus paisajes. El azul simboliza el cielo, el mar Caribe y el Océano Pacífico que bañan sus costas, representando la libertad, la independencia. El rojo, por su parte, evoca la sangre derramada por los héroes y mártires que lucharon por la independencia de estas naciones de la dominación española. Es un tributo al valor, el sacrificio que hicieron posible la emancipación.

Panamá, que originalmente formó parte de la Gran Colombia y luego se separó, también compartió estos colores en su primera bandera, propuesta en 1821 al unirse a la federación.[98]

Cornucopias

Las cornucopias, o cuernos de la abundancia, en el escudo de la Gran Colombia son un símbolo de la riqueza y prosperidad natural de los territorios que la conformaban. Con una generalmente desbordando monedas de oro y plata, y la otra con frutos tropicales, representaban la exuberancia de sus recursos mineros y la fertilidad de sus tierras agrícolas. Esta imaginería proyectaba la promesa de una nación próspera, sustentada en la abundancia que sus diversas regiones ofrecían. Un aspecto de la simbología de las dos cornucopias es su alusión a las dos costas de la Gran Colombia: la del Océano Atlántico (Mar Caribe) al norte y la del Océano Pacífico al oeste. Cada cuerno simbolizaba una de estas vías marítimas vitales, destacando la capacidad de la joven república para establecer un comercio global tanto con Europa como con Asia y el resto de América. En esencia, las cornucopias eran una declaración visual sobre el potencial de la Gran Colombia y su posición geográfica. Resaltaban no solo la riqueza de su tierra, sino también la ventaja estratégica de sus dos accesos marítimos.[99]

Orquídeas

Las orquídeas tienen una importancia particular para Ecuador, Colombia y Venezuela, principalmente por su biodiversidad y su potencial en sectores como el turismo, la investigación y, en menor medida, la floricultura de exportación. Ecuador se destaca como el "País de las Orquídeas" albergando una diversidad de especies, muchas de ellas endémicas. Si bien las exportaciones de orquídeas vivas o in vitro no son el motor económico principal, contribuyen a la balanza comercial. Colombia, con la Cattleya trianae como su flor nacional, también posee una de las mayores diversidades de orquídeas en el mundo. Su importancia radica en ser un bioindicador clave de la salud de los ecosistemas, especialmente en los bosques andinos. Además, al igual que en Ecuador, las orquídeas son un atractivo para el turismo de naturaleza y la investigación científica, impulsando iniciativas de conservación y educación ambiental. En Venezuela, donde la Cattleya mossiae es la flor nacional, las orquídeas son un símbolo de la riqueza natural del país y de su identidad cultural.. La importancia de las orquídeas en Venezuela se centra en su valor cultural, su rol en el patrimonio natural y su potencial para el desarrollo del turismo de interés especial, así como para la investigación botánica y la conservación de la biodiversidad.[100][101]

Véase también

Referencias

- ↑ a b c d e Vila, Marco Aurelio (1959). Geografía de Venezuela. Fundación Eugenio Mendoza. Consultado el 2 de julio de 2025.

- ↑ a b c d Beuf, Alice (29 de diciembre de 2023). Geografía de Colombia desde sus Territorios. Tomo I. Universidad Nacional de Colombia. ISBN 978-958-505-317-5. Consultado el 2 de julio de 2025.

- ↑ a b c d «Manual de Geografía del Ecuador. Medio natural, población y organización del espacio». Universidad Andina Simón Bolívar. Consultado el 2 de julio de 2025.

- ↑ a b c Greenfield, Dr Emily (22 de noviembre de 2024). «Clasificación de Köppen en los distintos continentes: un análisis comparativo». Sigma Earth. Consultado el 2 de julio de 2025.

- ↑ a b Fittkau, E. J.; Illies, J.; Klinge, H.; Schwabe, G. H. (6 de diciembre de 2012). Biogeography and Ecology in South America (en inglés). Springer Science & Business Media. ISBN 978-94-011-9731-1. Consultado el 2 de julio de 2025.

- ↑ «Climatologia colombiana». Sociedad Geográfica de Colombia Vol XXIII. 1965.

- ↑ «Galápagos y el canal de Panamá – La Nación». lanacion.com.ec. Consultado el 2 de julio de 2025.

- ↑ Tobar, Alfredo Luna (1997). Historia politica internacional de la Islas Galápagos. Editorial Abya Yala. p. 54. ISBN 978-9978-04-304-2. Consultado el 2 de julio de 2025.

- ↑ Colombia Guía Enciclopédica - 1 tomo. Editorial Norma. 2002. ISBN 978-958-04-6806-6. Consultado el 2 de julio de 2025.

- ↑ Romero-Torres, Mauricio; Acosta, Alberto (1 de junio de 2010). Corales duros del Pacífico colombiano: guía visual de identificación. Colombian Pacific Hard Corals: A Visual Identification Guide.. Mauricio Romero Torres. ISBN 978-958-44-7292-2. Consultado el 2 de julio de 2025.

- ↑ Basto, José Vicente Feo (2002). Latitudes 7°: geografía de América. Editorial Norma. ISBN 978-958-04-6312-2. Consultado el 2 de julio de 2025.

- ↑ Estrella, Jaime (2005). Biodiversidad y recursos genéticos: una guía para su uso y acceso en el Ecuador. Editorial Abya Yala. ISBN 978-9978-22-533-2. Consultado el 2 de julio de 2025.

- ↑ «Países megadiversos: viaje a los destinos con mayor biodiversidad del mundo». Viajes National Geographic. 31 de enero de 2024. Consultado el 2 de julio de 2025.

- ↑ «Glosario ambiental: ¿Qué son los tepuyes?». www.wwf.org.co. Consultado el 2 de julio de 2025.

- ↑ Anhalzer, Carmen Dueñas de (1997). Marqueses, cacaoteros, y vecinos de Portoviejo: (cultura política en la Presidencia de Quito). Editorial Abya Yala. ISBN 978-9978-68-008-7. Consultado el 2 de julio de 2025.

- ↑ «Sombrero Vueltiao (Turned Hat)». Google Arts & Culture (en inglés). Consultado el 2 de julio de 2025.

- ↑ Guides, Rough (3 de noviembre de 2014). The Rough Guide to Panama (en inglés). Rough Guides UK. ISBN 978-0-241-01445-5. Consultado el 2 de julio de 2025.

- ↑ Valderrama, Argenis David González. «El Sombrero de Cogollo: Un Tesoro Artesanal de Venezuela». CuriosoTeatro Global: Innovación en Cultura y Educación. Consultado el 2 de julio de 2025.

- ↑ Thibaud, Clément (2006). Carrera Damas, Germán, ed. De la ficción al mito: Los llaneros de la Independencia de Venezuela. Travaux de l'IFEA. Institut français d’études andines. pp. 327-342. ISBN 978-2-8218-4417-9. Consultado el 2 de julio de 2025.

- ↑ Williams, Raymond Leslie (1 de marzo de 2005). The Twentieth-Century Spanish American Novel (en inglés). University of Texas Press. p. 58. ISBN 978-0-292-70670-5. Consultado el 2 de julio de 2025.

- ↑ Doris, Arbeláez Doncel (11 de septiembre de 2016). El Arpa llanera y su tradición en el Torneo Internacional del Joropo. Editorial Pontificia Universidad Javeriana. ISBN 978-958-716-988-1. Consultado el 2 de julio de 2025.

- ↑ Parsons, James J. (28 de julio de 2023). Antioqueno Colonization in Western Colombia, Revised Edition (en inglés). Univ of California Press. ISBN 978-0-520-33847-0. Consultado el 2 de julio de 2025.

- ↑ Herrera, Luis Gonzaga Rivera (2 de diciembre de 2013). La cocina tradicional paisa. Instituto Tecnológico Metropolitano. ISBN 978-958-8743-42-4. Consultado el 2 de julio de 2025.

- ↑ Blanksten, George I. (15 de noviembre de 2023). Ecuador: Constitutions and Caudillos (en inglés). Univ of California Press. p. 23. ISBN 978-0-520-34995-7. Consultado el 2 de julio de 2025.

- ↑ Cuadra, José de la (1996). El montuvio ecuatoriano: ensayo de presentacion. Libresa. ISBN 978-9978-80-381-3. Consultado el 2 de julio de 2025.

- ↑ Mejía, Alvelayis Nieto (1 de enero de 2020). Gastronomía y turismo: una reflexión cultural. Editorial FUSM. ISBN 978-628-95582-1-0. Consultado el 2 de julio de 2025.

- ↑ Ordóñez, Hidalgo (2019). Jinete, Lazo y Monta, Historia del rodeo montuvio en Guayas. Casa de la Cultura Ecuatoriana.

- ↑ Espectador, El (19 de junio de 2010). «ELESPECTADOR.COM». ELESPECTADOR.COM (en spanish). Consultado el 2 de julio de 2025.

- ↑ «Venezuela: Universalismo y cuartel - IGADI» (en gl-ES). 27 de enero de 2020. Consultado el 2 de julio de 2025.

- ↑ «“Venezuela es un cuartel” – DW – 02/09/2014». dw.com. Consultado el 2 de julio de 2025.

- ↑ «Biografía del Panteón Nacional | Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas». camaradecaracas.com. Consultado el 2 de julio de 2025.

- ↑ Albizu, Azier Calvo (2007). Venezuela y el problema de su identidad arquitectónica. CDCH UCV. ISBN 978-980-00-2430-0. Consultado el 2 de julio de 2025.

- ↑ Cózar, Felicidad Herrero (30 de marzo de 2023). «Descubre la innovadora arquitectura del siglo XX en Venezuela». Arquitectura Noticias. Consultado el 23 de marzo de 2025.

- ↑ Colombia, Colegio Mayor de San Bartolomé, Bogotá. «Colegio Mayor de San Bartolomé - Bogotá, Colombia». sanbartolome.edu.co. Consultado el 2 de julio de 2025.

- ↑ «Academia Colombiana de la Lengua | Asociación de Academias de la Lengua Española». www.asale.org. Consultado el 2 de julio de 2025.

- ↑ Espriella, Ramiro de la (2003). Orígenes de nuestras instituciones políticas. Universidad Sergio Arboleda. ISBN 978-958-8200-15-6. Consultado el 3 de julio de 2025.

- ↑ Ihmels, Inka (2007). Bogotá: Welthauptstadt des Buches 2007: eine Analyse der Buchkultur in Kolumbien (en alemán). Otto Harrassowitz Verlag. ISBN 978-3-447-05524-6. Consultado el 2 de julio de 2025.

- ↑ Delgado, María Eugenia Martínez (2004). El centro histórico: objeto de estudio e intervención. Pontificia Universidad Javeriana. ISBN 978-958-683-655-5. Consultado el 2 de julio de 2025.

- ↑ La República del Sagrado Corazón de Jesús. La República. 1885. Consultado el 2 de julio de 2025.

- ↑ Arellano, Fernando (1988). El arte hispanoamericano. Universidad Catolica Andres. ISBN 978-980-244-017-7. Consultado el 2 de julio de 2025.

- ↑ Rumazo, José (1976). Parusía: Glorioso advenimiento. Corporación de Estudios y Publicaciones. Consultado el 2 de julio de 2025.

- ↑ Sanabria-S, Fabián (2004). La virgen se sigue apareciendo: un estudio antropológico. Univ. Nacional de Colombia. p. 42. ISBN 978-958-701-456-3. Consultado el 2 de julio de 2025.

- ↑ Ossa, Germán Patiño (2007). Fogón de Negros: Cocina Y Cultura en Una Región Latinoamericana. Convenio Andrés Bellos. ISBN 978-958-698-218-4. Consultado el 2 de julio de 2025.

- ↑ Domènech, Conxita; Lema-Hincapié, Andrés (13 de septiembre de 2020). Saberes con sabor: Culturas hispánicas a través de la cocina (en inglés). Routledge. ISBN 978-0-429-78245-9. Consultado el 2 de julio de 2025.

- ↑ «AREPAS DE PATATE: Tradición del buen sabor en el Valle de la Eterna Primavera – Ministerio de Turismo». www.turismo.gob.ec. Consultado el 2 de julio de 2025.

- ↑ Movellán, Christina López (23 de julio de 2024). «El café en Ecuador • Cafés Moreno». Cafés Moreno. Consultado el 2 de julio de 2025.

- ↑ Cacao: A Bibliography on the Plant and Its Culture and Primary Processing of the Bean (en inglés). U.S. Department of Agriculture Library. 1950. Consultado el 2 de julio de 2025.

- ↑ Collectif (28 de julio de 2022). Patrimonios alimentarios en América Latina: Recursos locales, actores y globalización. IRD Éditions. p. 150. ISBN 978-2-7099-2943-1. Consultado el 2 de julio de 2025.

- ↑ Montaña, Antonio (1997). The Taste of Colombia (en inglés). Villegas Asociados. ISBN 978-958-9138-98-4. Consultado el 2 de julio de 2025.

- ↑ Cabrera, Ivan (17 de mayo de 2021). «1. ZHUMIR, un nombre con historia». Corporación Azende. Consultado el 2 de julio de 2025.

- ↑ Polanía, Jaime Cortés (2004). La música nacional y popular colombiana en la colección Mundo al día (1924-1938). Univ. Nacional de Colombia. ISBN 978-958-97066-7-1. Consultado el 2 de julio de 2025.

- ↑ Torres, George (27 de marzo de 2013). Encyclopedia of Latin American Popular Music (en inglés). Bloomsbury Publishing USA. ISBN 979-8-216-10919-8. Consultado el 2 de julio de 2025.

- ↑ Orantes, Lester Homero Godínez (9 de noviembre de 2018). La marimba: Un estudio histórico, organológico y cultural. Fondo de Cultura Economica. ISBN 978-607-16-5958-3. Consultado el 2 de julio de 2025.

- ↑ a b Henry, Clarence Bernard (19 de noviembre de 2024). Global Popular Music: A Research and Information Guide, Volume 2: Transnational Discourses of Global Popular Music Studies (en inglés). Taylor & Francis. ISBN 978-1-040-15192-1. Consultado el 2 de julio de 2025.

- ↑ Alemán, Ricardo Soto (6 de junio de 2025). Guía sobre CICLISMO Profesional de Ruta. Ricardo Soto Alemán. Consultado el 2 de julio de 2025.

- ↑ Alabarces, Pablo (2 de abril de 2018). Historia mínima del futbol en América Latina (en inglés). El Colegio de Mexico AC. ISBN 978-607-628-271-7. Consultado el 2 de julio de 2025.

- ↑ Gmelch, George; Nathan, Daniel A. (2017). Baseball Beyond Our Borders: An International Pastime (en inglés). U of Nebraska Press. ISBN 978-1-4962-0103-4. Consultado el 2 de julio de 2025.

- ↑ «Jaime Jarrín, el único ecuatoriano con una estrella en Hollywood». Primicias. 30 de enero de 2023. Consultado el 2 de julio de 2025.

- ↑ Collazos, Ana María Díaz (24 de abril de 2015). Desarrollo sociolingüístico del voseo en la región andina de Colombia (1555–1976). Walter de Gruyter GmbH & Co KG. ISBN 978-3-11-040414-2. Consultado el 2 de julio de 2025.

- ↑ a b c Félix-Brasdefer, J. César (4 de octubre de 2018). Pragmática del español: contexto, uso y variación. Routledge. ISBN 978-1-315-44318-8. Consultado el 2 de julio de 2025.

- ↑ Zamora, Lois Parkinson; Faris, Wendy B. (1995). Magical Realism: Theory, History, Community (en inglés). Duke University Press. ISBN 978-0-8223-1640-4. Consultado el 2 de julio de 2025.

- ↑ Obligado, Clara; Comotto, Agustín (7 de marzo de 2022). Atlas de literatura latinoamericana. Nordica. ISBN 978-84-18451-47-8. Consultado el 2 de julio de 2025.

- ↑ Parusía de José Rumazo González. Revista Vistazo. 1986. p. 51. Consultado el 7 de mayo de 2025.

- ↑ «El centralismo porteño». www.historiadelarioja.com.ar. Consultado el 2 de julio de 2025.

- ↑ Campos Ríos, Guillermo; Martínez de Ita, María Eugenia (2011-06). «México. La "ley de conservación del centralismo" en la investigación. Principales efectos». Revista de la educación superior 40 (158): 137-150. ISSN 0185-2760. Consultado el 2 de julio de 2025.

- ↑ «Problemas y desafíos del Centralismo chileno: algunos comentarios en perspectiva histórica». Consultado el 2 de julio de 2025.

- ↑ a b «Bicentralismo y pobreza en el Ecuador». Universidad Andina Simón Bolívar. Consultado el 2 de julio de 2025.

- ↑ a b Hernández, Josefina Ríos de; Carvallo, Gastón (1990). Análisis histórico de la organización del espacio en Venezuela. CDCH UCV. ISBN 978-980-00-0456-2. Consultado el 2 de julio de 2025.

- ↑ «Reino Zambo. Esmeraldas. Afroecuatorianos». pueblosoriginarios.com. Consultado el 2 de julio de 2025.

- ↑ «Cultural space of Palenque de San Basilio - UNESCO Intangible Cultural Heritage». ich.unesco.org (en inglés). Consultado el 2 de julio de 2025.

- ↑ Revista de las fuerzas armadas. Ministerio de la Defensa Nacional. 1949. p. 36. Consultado el 2 de julio de 2025.

- ↑ M, Carlos Larrea; Torres, Fernando Montenegro; López, Natalia Greene; Rueda, María Belén Cevallos (2007). Pueblos indígenas, desarrollo humano y discriminación en el Ecuador. Editorial Abya Yala. ISBN 978-9978-22-698-8. Consultado el 2 de julio de 2025.

- ↑ Laurent, Virginie (3 de junio de 2015). Comunidades indígenas, espacios políticos y movilización electoral en Colombia, 1990-1998: Motivaciones, campos de acción e impactos. Institut français d’études andines. ISBN 978-2-8218-4552-7. Consultado el 2 de julio de 2025.

- ↑ Bueno, Mercedes Guinea (2004). Simbolismo y ritual en los Andes septentrionales. Editorial Abya Yala. ISBN 978-9978-22-441-0. Consultado el 2 de julio de 2025.

- ↑ Pillsbury, Joanne; Potts, Timothy; Richter, Kim N. (26 de septiembre de 2017). Golden Kingdoms: Luxury Arts in the Ancient Americas (en inglés). Getty Publications. ISBN 978-1-60606-548-8. Consultado el 2 de julio de 2025.

- ↑ Felipe, Aliaga Sáez; Angelo, Flórez de Andrade (7 de mayo de 2020). Dimensiones de la migración en Colombia.. Ediciones USTA. ISBN 978-958-782-298-4. Consultado el 2 de julio de 2025.

- ↑ a b c Feldmann, Andreas E.; Bada, Xochitl; Durand, Jorge; Schütze, Stephanie (26 de octubre de 2022). The Routledge History of Modern Latin American Migration (en inglés). Taylor & Francis. ISBN 978-1-000-68811-5. Consultado el 2 de julio de 2025.

- ↑ Herrera, editado por Gioconda; Torres, María Cristina Carrillo y Alicia (2005). La migración ecuatoriana: transnacionalismo, redes e identidades. Consultado el 2 de julio de 2025.

- ↑ a b c Aprile-Gniset, Jacques (1 de junio de 2016). La ciudad Colombiana: La formación espacial de la conquista siglos XVI - XVII. Universidad del Valle. ISBN 978-958-765-306-9. Consultado el 2 de julio de 2025.

- ↑ a b www.banrepcultural.org https://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-20/el-virreinato-de-la-nueva-granada

|url=sin título (ayuda). Consultado el 2 de julio de 2025. - ↑ Salcedo, Ildefonso Méndez (2002). La Capitanía General de Venezuela, 1777-1821: una revisión historiográfica, legislativa y documental sobre el carácter y la significación de su establecimiento. Universidad Catolica Andres. ISBN 978-980-244-299-7. Consultado el 2 de julio de 2025.

- ↑ Troya, Alexandra Kennedy (2002). Arte de la Real Audiencia de Quito, siglos XVII-XIX: patronos, corporaciones y comunidades. Editorial NEREA. ISBN 978-84-89569-83-6. Consultado el 2 de julio de 2025.

- ↑ https://www.encyclopedia.com/humanities/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/new-granada-viceroyalty#:~:text=The%20census%20of%201778%20recorded,and%20blacks%2C%20and%2070%2C000%20slaves.

- ↑ «Censo cuenta 826.550 habitantes en la Nueva Granada». Biblioteca Luis Ángel Arango. Archivado desde el original el 24 de diciembre de 2013. Consultado el 5 de agosto de 2013.

- ↑ Agustín Codazzi; Manuel María Paz; Felipe Pérez. Atlas geográfico e histórico de la República de Colombia.

- ↑ Pavony, Germán Mejía; LaRosa, Michael J. (5 de diciembre de 2013). Historia concisa de Colombia (1810-2013): Una guía para lectores desprevenidos. Pontificia Universidad Javeriana. ISBN 978-958-716-680-4. Consultado el 2 de julio de 2025.

- ↑ Barrera, Angel (1921). Eloy Alfaro y la Gran Colombia. Guayaquil, Imp. Mercantil, Monteverde & Velarde.

- ↑ Emblin, Richard (25 de mayo de 2025). «Petro wants to revive Bolívar’s dream of a 21st-Century Gran Colombia». The City Paper Bogotá (en inglés estadounidense). Consultado el 2 de julio de 2025.

- ↑ orinocotribune (27 de abril de 2025). «President Petro Announces Desire to Refound Gran Colombia». Orinoco Tribune - News and opinion pieces about Venezuela and beyond (en inglés estadounidense). Consultado el 2 de julio de 2025.

- ↑ «El petróleo en Ecuador: Historia, peso económico y desafíos futuros». Fiduvalor Financial Solutions. 30 de abril de 2025. Consultado el 2 de julio de 2025.

- ↑ España, Luis Pedro; Manzano, Osmel (1995). Venezuela y su petróleo: el origen de la renta. Universidad Catolica Andres. ISBN 978-980-250-010-9. Consultado el 2 de julio de 2025.

- ↑ Kalmanovitz, Salomón (21 de noviembre de 2023). Breve historia económica de Panamá. Universidad de los Andes. ISBN 978-958-798-477-4. Consultado el 2 de julio de 2025.

- ↑ Guevara, Mauricio Dávalos (2004). La dolarización en Ecuador: ensayo y crisis. Editorial Abya Yala. ISBN 978-9978-22-409-0. Consultado el 2 de julio de 2025.

- ↑ Zambrano-Sequín, Luis (2023). «Dolarización y desdolarización, ¿un dilema en Venezuela?». Revista Temas de Coyuntura (88): 68-82. ISSN 2244-8632. Consultado el 2 de julio de 2025.

- ↑ Politicas agrarias en el Ecuador. IICA Biblioteca Venezuela. Consultado el 2 de julio de 2025.

- ↑ Montaña, Darío A. Fajardo (2 de marzo de 2020). Agricultura, campesinos y alimentos en Colombia (1980-2010). U. Externado de Colombia. ISBN 978-958-790-174-0. Consultado el 2 de julio de 2025.

- ↑ AgroLatam (20 de enero de 2025). «La alarmante caída de tierras sembradas en Venezuela: Fedeagro pide soluciones urgentes». www.agrolatam.com. Consultado el 2 de julio de 2025.

- ↑ autores, Varios (5 de septiembre de 2014). Panamá. Historia contemporánea (1808-2013). TAURUS. ISBN 978-84-306-1703-6. Consultado el 2 de julio de 2025.

- ↑ Henao, Jesús María; Arrubla, Gerardo (1820). Historia de Colombia para la enseñanza secundaria. Librería Colombiana, C. Roldán & Tamayo. Consultado el 2 de julio de 2025.

- ↑ «La orquídea, un tesoro nacional». www.wwf.org.ec. Consultado el 2 de julio de 2025.

- ↑ Europa, Editora (29 de agosto de 2024). Enciclopédia das Orquídeas - Volume 05 (en portugués de Brasil). Editora Europa. Consultado el 2 de julio de 2025.

.png)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)