Misiones españolas en América

Las misiones españolas en América fueron misiones católicas establecidas por el Imperio español durante los siglos XVI al XIX en el período de la colonización española de América. Cientos de misiones, duraderas y efímeras, creadas por numerosas órdenes religiosas católicas estaban esparcidas por la totalidad de las colonias españolas, que se extendían por el continente, entre Estados Unidos y el cono sur.

La conversión de los pueblos indígenas americanos se consideraba crucial para la colonización, y las misiones creadas por miembros de órdenes católicas facilitaron la expansión del imperio español mediante la conversión religiosa de los pueblos indígenas que ocupaban esas zonas. Mientras que la Corona española dominaba los ámbitos político, económico y social en América y de los pueblos indígenas de la región, la Iglesia Católica dominaba el ámbito religioso y espiritual. En algunas regiones, los misioneros intentaron crear asentamientos de pueblos indígenas gobernados por misioneros católicos, sometidos a la Corona pero independientes de las autoridades coloniales seculares.

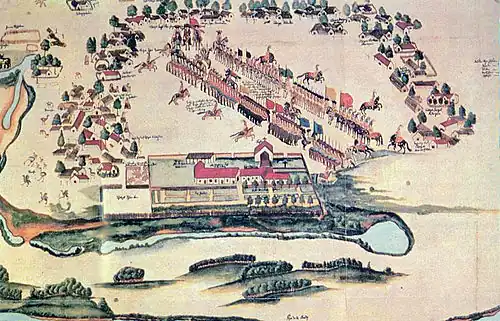

Los misioneros seguían una estrategia general de crear reducciones para concentrar a los indígenas en asentamientos de estilo español en los que se les instruía en el cristianismo y las costumbres españolas. En general y a lo largo de siglos, las reducciones lograron lograr la adopción generalizada por parte de los indígenas del cristianismo y las costumbres españolas. Las autoridades y misioneros españoles obligaron a los indígenas a vivir en tales reducciones, aunque la resistencia y las revueltas contra los misioneros fueron frecuentes. Los misioneros ayudaron, con distinto éxito, a proteger a los indígenas de los asaltantes de esclavos y de los colonos españoles que deseaban explotar la mano de obra indígena. Sin embargo, la concentración de indígenas en reducciones facilitó la propagación de enfermedades del Viejo Mundo como la viruela. Las epidemias eran frecuentes y podían reducir considerablemente la población de las misiones.

Historia

Patronato regio

El patronato regio fue una serie de bulas papales construidas en el siglo XV y principios del XVI que establecieron la relación secular entre la Corona española y la Iglesia Católica, declarando efectivamente el control del Rey de España sobre la Iglesia en América. Aclaraba la responsabilidad de la Corona de promover la conversión de los indígenas americanos al catolicismo, así como la autoridad total sobre la Iglesia y las instituciones educativas y de caridad. Autorizaba el control de la Corona sobre los ingresos del diezmo de la Iglesia, el impuesto aplicado a la producción agrícola y ganadera, y el sustento de las jerarquías de la Iglesia, sus instalaciones físicas y las actividades eclesiásticas. También otorgaba a la Corona el derecho de aprobar o vetar los envíos papales a América, para asegurar su adhesión al patronato regio, y determinaba la fundación de iglesias, conventos, hospitales y escuelas, así como el nombramiento y remuneración del clero secular.[1]

Franciscanos

Los misioneros de la Orden Franciscana fueron los primeros en llegar a Nueva España, en 1523, después de las expediciones a México de Hernán Cortés, y poco después comenzaron a establecer misiones por todo el continente.[2][3] Los misioneros franciscanos se dividieron en partes iguales y fueron enviados a México, Texcoco y Tlaxcala.[4] : 138

Pedro de Gante era un misionero franciscano flamenco que deseaba la asimilación de las comunidades nativas americanas para promover el discurso educativo entre las comunidades indígenas. Fue tan influyente en su trabajo que llegó a ser conocido como "El primer maestro de América".[5] Originalmente Peeter Van der Moere, Pedro de Gante, llegó a Nueva España en 1523. Como misionero quería difundir la fe cristiana entre sus hermanos y hermanas nativos. Durante este tiempo, la mentalidad de los españoles prohibía empoderar a los indígenas con conocimientos, porque creían que eso los motivaría a tomar represalias contra los gobernantes españoles. Sin embargo, Pedro de Gante vio las prácticas rituales de los indígenas, que tradicionalmente implicaban sacrificios humanos (especialmente de tribus enemigas), y como misionero, vio la necesidad de un cambio de fe. Decidió que lo mejor era adaptarse a su forma de vida; aprendió su idioma y participó en sus conversaciones y juegos.[6] A pesar de tartamudear, fue un exitoso traductor de náhuatl y español.[5] Además, Pedro de Gante fue un gran defensor de la educación de la juventud, y estableció escuelas en todo México para atender a las comunidades indígenas.[7] Su influencia fue tan amplia que otros como él siguieron su ejemplo. De los futuros misioneros que vendrían a América, vinieron al menos tres de sus compatriotas.[8]

Hacia 1532, los misioneros franciscanos educaban a aproximadamente 5 mil niños indígenas en monasterios recién construidos repartidos por todo el centro de México, en lugares como Cholula, Tlalmanalco, Texcoco, Huejotzingo, Tepeaca, Cuautitlán, Tula, Cuernavaca, Coyoacán, Tlaxcala y Acapistla. Se dice que el fray Pedro de Gante tenía una clase de aproximadamente 600 nativos solo en la Ciudad de México.[4] : 146

Los primeros misioneros que llegaron al Nuevo Mundo fueron los frailes franciscanos de la facción observante, que creía en una práctica religiosa estricta y limitada. Debido a que los frailes creían que enseñar y practicar sólo se podía hacer a través de la meditación y la contemplación, los franciscanos no pudieron convertir a tanta gente con la velocidad que querían los españoles. Esto provocó tensiones entre los gobiernos coloniales y los frailes franciscanos, lo que finalmente llevó a que varios frailes huyeran al actual occidente de México y a la disolución de las parroquias franciscanas. Otras cuestiones también contribuyeron a la disolución de las parroquias franciscanas, como el voto de pobreza y las acusaciones de los gobiernos coloniales. Las misiones españolas solían utilizar dinero del Rey para su financiamiento, lo que era motivo de controversia dentro de la iglesia. Además, el gobierno colonial afirmaba que los misioneros maltrataban a los indígenas que trabajaban en las misiones, mientras que los misioneros franciscanos afirmaban que era el gobierno español el que esclavizaba y maltrataba a los indígenas.[9]

Jesuitas

Los jesuitas tuvieron un amplio impacto desde su llegada al Nuevo Mundo alrededor de 1570 hasta su expulsión en 1767. Los jesuitas, especialmente en la parte sureste de América del Sur, siguieron una práctica española generalizada de crear asentamientos llamados reducciones para concentrar las poblaciones nativas extendidas con el fin de gobernar mejor, cristianizar, explotar su mano de obra y proteger a la población nativa.[10] Las reducciones jesuitas eran sociedades socialistas en las que cada familia tenía una casa y un campo, y los individuos eran vestidos y alimentados a cambio de trabajo. Además, las comunidades incluían escuelas, iglesias y hospitales, y líderes nativos y consejos de gobierno supervisados por dos misioneros jesuitas en cada reducción. Al igual que los franciscanos, los misioneros jesuitas aprendieron las lenguas locales y capacitaron a los adultos en los métodos europeos de construcción, manufactura y, hasta cierto punto, agricultura.[11] En 1732, había treinta pueblos poblados por aproximadamente 140.000 indios ubicados desde el norte de México hasta Paraguay.[12] A los colonos españoles se les prohibía vivir o trabajar en las reducciones, lo que provocaba tensiones pues en los asentamientos españoles circundantes a la gente no se le garantizaba comida, refugio ni ropa.[13]

Otro importante esfuerzo jesuita fue el de Eusebio Kino en la región entonces conocida como Pimería Alta (la actual Sonora en México y el sur de Arizona enEstados Unidos).[14]

Domínicos

Los dominicos estaban centralizados en el Caribe y México y, a pesar de una representación mucho menor en las Américas, tenían una de las historias más notables de activismo por los derechos de los nativos. Bartolomé de las Casas fue el primer obispo dominico en México y jugó un papel fundamental en el desmantelamiento de la práctica de los encomenderos, con el establecimiento de las Leyes Nuevas en 1542. Estas leyes tenían como objetivo impedir la explotación y maltrato de los pueblos indígenas americanos por parte de los encomenderos, al limitar estrictamente su poder y dominio sobre grupos de nativos.[15]

Expansión parroquial

Para promover las conversiones, los misioneros católicos en América recibían una aprobación real para crear provincias o parroquias. Estas parroquias reflejaban las estructuras de las ciudades europeas, creadas con la intención explícita de convertir a los pueblos indígenas que las construían y habitaban, siendo territorios separados de las jurisdicciones de la Corona, con leyes y estructuras distintas. El papado envió múltiples órdenes religiosas para establecer ciudades en áreas a lo largo de las fronteras,[16] para evitar que una sola orden se volviera demasiado poderosa: primero enviaron a los franciscanos quienes fundaron parroquias, y luego los dominicos, los agustinos y los jesuitas.

Para iniciar el proceso de construcción de una nueva parroquia, los sacerdotes entraban en un pueblo indígena y primero convertían a los líderes caciques, en conversiones que solían ser públicas. Una vez convertidos los caciques, el clero colaboraba con las élites para construir una capilla, usualmente sobre el templo destruido para la espiritualidad indígena. Esta capilla cumplía la función de acercar al resto de la gente del pueblo a la Iglesia. Los franciscanos, en particular, querían un sacerdocio indígena y construyeron escuelas para enseñar a la élite indígena los estudios humanísticos.

El clero estaba más interesado en convertir las almas de los indígenas, por cualquier medio posible. Por lo tanto, en muchos casos, el clero utilizó las religiones indígenas para ganar confianza y legitimidad. De hecho, muchos miembros del clero aprendieron lenguas indígenas para que fueran más accesibles y comprensibles para aquellos que querían convertirse. Incluso seleccionaron lenguas indígenas para utilizarlas como lengua franca en zonas que tenían diversidad lingüística. En Nueva España, los frailes enseñaron náhuatl a los indígenas americanos que no lo hablaban antes, como una forma de establecer una lengua franca. Tradujeron himnos, oraciones y textos religiosos al náhuatl para hacer más amplio el catolicismo. El clero en Perú utilizaba de manera similar el quechua y el aimara.[1]

En los albores de la existencia de la comunidad, el clero europeo formaba una cofradía, que es una hermandad laica destinada a recaudar fondos para construir y apoyar la iglesia parroquial, brindar ayuda a los pobres, ancianos o enfermos y a las viudas y huérfanos, y organizar procesiones religiosas y festivales para las fiestas católicas.[17]

Rebeliones indígenas

Además del sistema de encomiendas, la implementación agresiva de misiones y su establecimiento forzoso de reducciones y congregaciones condujeron a la resistencia y a veces a la revuelta de las poblaciones nativas que estaban siendo colonizadas. Muchos nativos aceptaron unirse a las reducciones y congregaciones por temor, pero al principio a muchos se les permitió continuar en silencio con algunas de sus prácticas religiosas. Sin embargo, a medida que el trato a los nativos empeoró y la supresión de sus costumbres aumentó, también lo hizo la resistencia de los nativos.

Un ejemplo de rebelión contra la colonización y los misioneros es la rebelión de los pueblo en Nuevo México en 1680, en la que los pueblos de habla zuñi, hopi, tihua, tewa, jémez, tano y keresanas tomaron el control de Santa Fe y expulsaron a los colonos españoles de Nuevo México con grandes bajas en el lado español, incluyendo el asesinato de 21 de los 33 misioneros franciscanos en Nuevo México. La región permaneció independiente bajo control nativo hasta 1692, cuando fue reconquistada por los españoles, cuyo régimen a partir de entonces se volvió menos opresivo.

La rebelión tepehuán de 1616 a 1620 también estuvo impulsada por las hostilidades contra los misioneros, que surgieron debido al aumento simultáneo y explosivo de las enfermedades que acompañaron su llegada.[18] Los tepehuanes asociaban el aumento de la mortalidad directamente con los misioneros y sus reducciones, las que propagaban enfermedades y facilitaban el trabajo explotador de encomenderos y mineros.[19] La revuelta causó grandes bajas en ambos bandos. Durante el conflicto, los españoles abandonaron su política de "paz por compra (tributo)" en favor de una "guerra de fuego y sangre".[20]

Epidemias en misiones

Con la resistencia y las revueltas, la población nativa disminuyó drásticamente con la introducción de las misiones españolas. Sin embargo, el factor principal de las enormes pérdidas se debió a las epidemias en las misiones. A pesar de haber sido afectados antes de la introducción de las misiones, los edificios permitieron que los roedores se infiltraran en las áreas habitables y propagaran enfermedades más rápidamente. Algunas de las enfermedades más comunes eran el tifus, el sarampión y la viruela.[21] Muchos nativos vivían en espacios reducidos con mala higiene y malnutrición. Esto condujo no sólo a una alta tasa de mortalidad, sino también a bajas tasas de fertilidad. En áreas específicas donde los nativos estaban dispersos en varias regiones, los frailes crearon nuevas aldeas para dividir a los nativos de los europeos y al mismo tiempo sistematizar sus enseñanzas.[22] Se estima que cada 20 años aproximadamente, una nueva epidemia aniquilaba la población adulta de nativos en muchas misiones, sin dejar ninguna posibilidad de recuperación.[23] Por ejemplo, los científicos dicen que a la llegada de los misioneros españoles a Jemez en 1541, aproximadamente entre 5.000 y 8.000 nativos vivían allí. A través del examen de las plantas dentro del pueblo, los científicos pudieron determinar la diferencia de edad en la vida vegetal para comprender mejor la pérdida de la interacción humana con la vegetación. En 1680, los científicos concluyeron que la aldea de Jemez estaba poblada por aproximadamente 850 nativos. Esta disminución del 87% en el tamaño de la población ilustra los trágicos efectos de las enfermedades de la época, combinados con la introducción de una nueva cultura influenciada por los misioneros españoles.[21]

En el futuro territorio de los Estados Unidos

Los primeros esclavos africanos católicos que llegaron a lo que después se convertiría en los Estados Unidos lo hicieron principalmente bajo la bandera del imperio español. Estevanico, un católico africano esclavizado por los españoles, estuvo entre el primer grupo europeo en ingresar a la región en 1528, a través de lo que se convertiría en Florida. Más tarde serviría en varias otras expediciones a América del Norte.[24]

Ya en el siglo XVII, la Florida española sirvió de refugio para esclavos fugitivos de las colonias del sur. Las autoridades coloniales españolas en Florida emancipaban a los esclavos que llegaban a su territorio si se convertían al catolicismo. La mayoría de estos libertos se establecieron en el área de San Agustín en Gracia Real de Santa Teresa de Mosé, el primer asentamiento de antiguos esclavos en América del Norte.[25]

España también colonizó la región de California con un gran número de católicos africanos y mulatos, incluidos al menos diez de los pobladores fundadores de Los Ángeles en 1781.[26]

Prácticas

Se instalaron misiones católicas por todo el continente americano en un esfuerzo por integrar a las poblaciones nativas como parte de la cultura española; desde el punto de vista de la Monarquía, los naturales de América eran vistos como súbditos de la Corona necesitados de cuidado, instrucción y protección por parte de los militares y los colonos, muchos de los cuales buscaban riqueza, tierras y títulos nobiliarios. El objetivo de los misioneros era convertir a los nativos al cristianismo, porque la difusión del cristianismo se consideraba un requisito de la religión. Los virreinatos españoles en América tenían la misma estructura que los virreinatos en las provincias españolas. La Iglesia católica dependía administrativamente de los Reyes, pero en doctrina estaba sometida, como siempre, a Roma. España tuvo una larga batalla con los moros, y el catolicismo fue un factor importante que unificó a los españoles contra los musulmanes. Además, las prácticas religiosas de los nativos americanos alarmaron a los españoles, por lo que las prohibieron y persiguieron. El papel de los misioneros fue principalmente reemplazar las religiones indígenas por el cristianismo, lo que facilitó la integración de las poblaciones nativas a las sociedades coloniales españolas.[27] Un ejemplo simbólico de esto fue la práctica de construir iglesias y catedrales, como la basílica-catedral de Nuestra Señora de la Asunción de Cuzco y la Catedral Metropolitana de Ciudad de México, sobre templos indígenas demolidos.[28][29]

Protección paternalista

Gran parte de los objetivos expresados de la difusión del catolicismo fueron traer la salvación a las almas indígenas, pero también tanto la Iglesia como la Corona consideraban el papel y la presencia eclesiástica en América como un amortiguador contra los encomenderos corruptos y otros colonos europeos. La Iglesia y su clero sentían el deber de defender los intereses de los indígenas, así como proporcionarles servicios sociales. Para ello, las parroquias indígenas tenían diferentes leyes, economías y estilos de gobierno, con la intención de mantenerlas separadas y protegidas de la sociedad europea. Los amerindios eran considerados como menores de edad por la Corona y la Iglesia, por lo que gran parte de la motivación de este paternalismo provenía del deseo de la Iglesia de proteger a sus “hijos” de los duros y corruptos europeos.[1]

Cambios culturales

Al convertir a los nativos, los misioneros tuvieron que encontrar diversas formas de adaptar e implementar prácticas sacramentales entre ellos. Algunos sacramentos, como el bautismo, ya eran similares a los rituales mexica durante el parto, generalmente realizados por una partera. Muchos misioneros incluso permitieron que los nativos mantuvieran algunos aspectos de su ritual original, como regalar al niño o recién nacido una pequeña punta de flecha o una escoba para representar sus futuros roles en la sociedad, siempre que cumpliera con las creencias católicas. Otros sacramentos, como el matrimonio, eran bastante diferentes de las prácticas nativas. Como muchos pueblos nativos eran polígamos, para realizar el sacramento del matrimonio, los frailes franciscanos hacían que el marido llevara a sus muchas esposas a la iglesia y cada una de ellas expusiera sus razones para ser la única esposa verdadera. Los frailes decidían entonces quién era la esposa y realizaban el sacramento.[30]

Además de los cambios religiosos, los misioneros españoles también provocaron cambios seculares. Los misioneros comenzaron a educaban a los jóvenes nativos separándolos de sus familias y colocándolos en sistemas escolares basados en el cristianismo. Para llegar a su público, los misioneros españoles dedicaron mucho tiempo a aprender la cultura nativa.

Este cambio cultural se puede ejemplificar en el primer diccionario trilingüe, que data de c. 1540 en México, que es una copia manuscrita del diccionario impreso de la Gramática y Diccionario de Antonio de Nebrija, primer estudio sistemático del español, que proporcionó un modelo lingüístico que los misioneros españoles aplicaron al estudio de las lenguas indígenas y utilizaron al crear una versión alfabética del náhuatl. Esta copia manuscrita del diccionario impreso de Nebrija es trilingüe: un autor desconocido le añadió traducciones al náhuatl (en tinta roja) al original en español y latín. La investigadora Mary L. Clayton indica que este diccionario manuscrito estaba destinado a otros hablantes del náhuatl, no a hablantes nativos del español.[31] Durante los siglos XVI y XVII se utilizaron más ideas de Nebrija como modelo para escribir tratados enfocados en el aprendizaje de las lenguas indígenas, por ejemplo la Gramática o arte de la lengua general de los indios de los reinos del Perú (1560) de Fray Domingo de Santo Tomás, o la Gramática de la lengua general del Nuevo Reino llamada mosca, de Fray Bernardo de Lugo (1619).[32]

Por otra parte, los misioneros introdujeron casas de adobe para los nativos nómadas y domesticaron animales para obtener carne en lugar de cazar animales salvajes. Los colonos españoles también trajeron más alimentos y plantas de Europa y Sudamérica a regiones que inicialmente no tenían contacto con las naciones de allí. Los nativos comenzaron a vestirse con ropa de estilo europeo y adoptaron el idioma español, a menudo transformándolo con palabras del náhuatl y otras lenguas nativas.[33]

Véase también

- Doctrina (parroquia)

- Evangelización en América

- Presidio

- Pueblo de misión

- Misiones jesuitas del Sur

- Misiones jesuíticas en América

Referencias

- ↑ a b c Burkholder, Mark A.; Johnson, Lyman L. (2019). Colonial Latin America (Tenth edición). New York. ISBN 978-0-19-064240-2. OCLC 1015274908.

- ↑ Page, Melvin E (2003). Colonialism : an international social, cultural, and political encyclopedia. Sonnenburg, Penny M. Santa Barbara, Calif.: ABC-CLIO. p. 418. ISBN 978-1576073353. OCLC 53177965.

- ↑ Higham, Carol L. (9 de mayo de 2016). «Christian Missions to American Indians». Oxford Research Encyclopedia of American History (en inglés). ISBN 9780199329175. doi:10.1093/acrefore/9780199329175.013.323.

- ↑ a b Morales, Francisco (2008). «The Native Encounter with Christianity: Franciscans and Nahuas in Sixteenth-Century Mexico». The Americas 65 (2): 137-159. doi:10.1353/tam.0.0033.

- ↑ a b L. Campos. Gante, Pedro De. Detroit: Gale, 2007, 89.

- ↑ Lipp, Solomon. Lessons Learned from Pedro de Gante. American Association of Teachers of Spanish and Portuguese. Hispania, 1947, 194.

- ↑ The Editors of Encyclopædia Britannica. Pedro de Gante. Encyclopædia Britannica, Inc., 1998.

- ↑ Proano, Agustin Moreno. The Influence of Pedro de Gante on South American Culture. Artes de Mexico: Margarita de Orellana, 1972.

- ↑ Schwaller, John F. (October 2016). «Franciscan Spirituality and Mission in New Spain, 1524–1599: Conflict Beneath the Sycamore Tree (Luke 19:1–10) by Steven E. Turley (review)». The Americas 73 (4): 520-522. doi:10.1017/tam.2016.85.

- ↑ Caraman, Philip (1976), The lost paradise: the Jesuit Republic in South America, New York: Seabury Press.

- ↑ «CATHOLIC ENCYCLOPEDIA: Reductions of Paraguay». www.newadvent.org. Consultado el 27 de julio de 2018.

- ↑ Burkholder, Mark A., and Lyman L. Johnson. Colonial Latin America. 9th ed., Oxford University Press, 2014. Colonial Latin America. pg. 109

- ↑ «Bartolome de Las Casas | Biography, Quotes, & Significance». Encyclopedia Britannica (en inglés). Consultado el 3 de noviembre de 2017.

- ↑ Whitaker, Arthur P. (1982). «Rim of Christendom: A Biography of Eusebio Francisco Kino, Pacific Coast Pioneer Herbert Eugene Bolton Eusebio Francisco Kino». Pacific Historical Review 6 (4): 381-383. ISSN 0030-8684. doi:10.2307/3633889.

- ↑ «Bartolome de Las Casas | Biography, Quotes, & Significance». Encyclopedia Britannica (en inglés). Consultado el 20 de octubre de 2017.

- ↑ Hämäläinen, Pekka; Truett, Samuel (2011). «On Borderlands». Journal of American History 98 (2): 9-30. doi:10.1093/jahist/jar259.

- ↑ McAlister, Lyle (1984). «Instruments of Colonization: The Castilian Municipio». Spain and Portugal in the New World, 1492-1700: 133-152.

- ↑ Gradie, Charlotte M. (2000). The Tepehuan Revolt of 1616: militarism, evangelism and colonialism in seventeenth century Nueva Vizcaya. Salt Lake City: University of Utah Press. p. 26. ISBN 978-0874806229. OCLC 44964404.

- ↑ Gradie, Charlotte M. (2000). The Tepehuan Revolt of 1616: militarism, evangelism and colonialism in seventeenth century Nueva Vizcaya. Salt Lake City: University of Utah Press. p. 121. ISBN 978-0874806229. OCLC 44964404.

- ↑ Powell, Phillip W. (1952). Soldiers, Indians, and Silver: The Northward Advance of New Spain, 1550–1600. Berkeley: University of California Press.

- ↑ a b Wade, Lizzie (25 de enero de 2016). «New Mexico's American Indian population crashed 100 years after Europeans arrived». www.science.org (en inglés). Consultado el 29 de junio de 2025.

- ↑ Burkholder, Mark A., y Lyman L. Johnson (2014). Colonial Latin America. 9th ed., p. 106. Oxford University Press

- ↑ Newson, Linda. (2005) "The Demographic Impact of Colonization." The Cambridge Economic History of Latin America. Vol. 1. Cambridge: Cambridge UP.

- ↑ Herrick, Dennis (15 de enero de 2019). «The Escaped Slave Who Discovered America». Zócalo Public Square (en inglés estadounidense). Consultado el 12 de octubre de 2020.

- ↑ «Forget what you know about 1619, historians say. Slavery began a half-century before Jamestown». usatoday.com (en inglés). 17 de diciembre de 2019. Consultado el 12 de octubre de 2020.

- ↑ «History». County of Los Angeles (en inglés estadounidense). 2 de diciembre de 2016. Archivado desde el original el 11 de octubre de 2020. Consultado el 12 de octubre de 2020.

- ↑ «History of Spanish Colonial Missions | Mission Initiative». missions.arizona.edu (en inglés). Consultado el 27 de octubre de 2017.

- ↑ «Cathedral of Cusco City». www.qosqo.com. Consultado el 27 de octubre de 2017.

- ↑ «Historia de la Catedral Metropolitana de la Ciudad De México». Catedral Metropolitana. 1 de diciembre de 2020. Consultado el 29 de junio de 2025.

- ↑ Reilly, Penelope (2016). The Monk and the Mariposa: Franciscan Acculturation in Mexico 1520–1550.

- ↑ «Christianizing the Nahua». publications.newberry.org. Consultado el 30 de junio de 2025.

- ↑ Cáceres Lorenzo, María Teresa (27 de marzo de 2022). «Cuando Nebrija viajó a América sin subirse a un barco». The Conversation. Consultado el 29 de junio de 2025.

- ↑ Jackson, Robert H., and Edward D. Castillo. Indians, Franciscans, and Spanish Colonization : The Impact of the Mission System on California Indians. 1st ed. Albuquerque: U of New Mexico, 1995.

Enlaces externos

- Esta obra contiene una traducción derivada de «Spanish missions in the Americas» de Wikipedia en inglés, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.