Manuel Gálvez

| Manuel Gálvez | ||

|---|---|---|

|

Manuel Gálvez | ||

| Información personal | ||

| Nacimiento |

6 de mayo de 1882 Paraná, Argentina | |

| Fallecimiento |

14 de noviembre de 1962 (80 años) Buenos Aires, Argentina | |

| Sepultura | Cementerio de la Recoleta | |

| Nacionalidad | Argentina | |

| Familia | ||

| Cónyuge | Delfina Bunge | |

| Hijos | Delfina Gálvez | |

| Educación | ||

| Educado en | ||

| Información profesional | ||

| Ocupación | Narrador, poeta, ensayista, historiador y biógrafo | |

| Miembro de | Academia Argentina de Letras | |

| Firma | ||

| ||

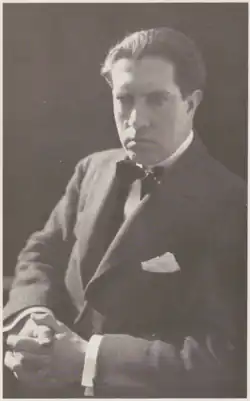

Manuel Gálvez (Paraná, Entre Ríos, 18 de julio de 1882-Buenos Aires, 14 de noviembre de 1962) fue un novelista, poeta, ensayista, historiador y biógrafo argentino. Fue en vida uno de los escritores de lengua castellana más renombrados, siendo tres veces candidato al premio Nobel de literatura (1933, 1934 y 1951).[1] Participó en la creación de la Academia Argentina de Letras en 1931, siendo desde 1928 miembro de la Real Academia Española.

Dejó cincuenta y ocho libros publicados y diez inéditos, siendo traducido a decenas de lenguajes, incluido el esperanto.[1] Entre su obra literaria la crítica destaca La maestra normal (1914), El mal metafísico (1916), Nacha Regules (1919), Historia de un arrabal (1922) y Hombres en soledad (1938). A esto se suman obras de tono ensayístico como El diario de Gabriel Quiroga, y sus resonadas biografías de Hipólito Yrigoyen, de Domingo Faustino Sarmiento y de Juan Manuel de Rosas.

Fue partícipe de la crítica al positivismo y el liberalismo entre la intelectualidad argentina, contándose entre las principales figuras de la llamada reacción nacionalista del Centenario. Aunque nunca militó por un partido político específico, siendo un intelectual y literato de gran influencia, mantuvo a lo largo de su vida simpatías con el socialismo, el radicalismo, el fascismo y el peronismo. En todos los casos, el nacionalismo católico consistió el elemento más constante.[2]

Fue esposo de la escritora católica Delfina Bunge.

Biografía

De una antigua familia criolla (descendía del fundador de Santa Fe y Buenos Aires, Juan de Garay), acomodada y entregada a la política (su abuelo paterno, José Toribio de Gálvez, 1818-1874, había sido diputado de la Asamblea Constituyente de la provincia de Santa Fe), recibió una esmerada educación con los jesuitas en esta región, donde transcurrieron los años iniciales de su vida.

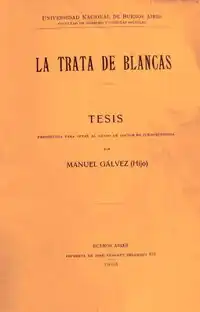

Estudió Leyes en Buenos Aires, licenciándose en 1904 y obteniendo el doctorado al año siguiente con una tesis sobre la trata de blancas.[3] Nunca buscó dedicarse a la abogacía ni hacer carrera política, pero sí en cambio inmiscuirse en los debates de la época desde el rol del intelectual público. En 1903 fundó y dirigió con Ricardo Olivera, otro joven de diecinueve años, la revista Ideas.[1] Viajó a París y luego a España en pleno tricentenario del Quijote, entrando en contactó con las ideas de la Generación del 98. A su regreso en 1906, fue nombrado inspector de enseñanza secundaria, cargo que desempeñó hasta 1931.

Por estos años realizó su única aproximación a la lírica con dos libros, El enigma interior (Buenos Aires: [s.p.i.], 1907) y Sendero de humildad (Buenos Aires: Moen, 1909), de sesgo modernista y centrados en las preocupaciones espirituales del autor, recientemente convertido al catolicismo.

Su primera obra importante fue El diario de Gabriel Quiroga. Opiniones sobre la vida argentina, un diario íntimo ficcional, donde el autor vuelca sus impresiones y preocupaciones sobre los problemas de su tiempo, que luego fueron reforzadas en su escrito El solar de la raza, de 1913. En el contexto del Centenario de la Revolución de Mayo, Gálvez realiza un diagnóstico crítico del panorama de inicios del siglo, distanciándose de los apologistas de la Argentina conservadora. El escrito, de intención claramente crítica e irónica, apunta contra el materialismo, el cosmopolitismo y el secularismo liberales como algunos de los obstáculos y amenazas para el progreso de la nación. Aquí Gálvez da cuenta de sus influencias estéticas e intelectuales, que van desde el realismo y el modernismo literario hasta el espiritualismo y el tradicionalismo católico. Las claves para la regeneración estarían en el catolicismo y la cultura hispana, componentes esenciales un ser nacional capaz de convertirse en un nuevo modelo de raza para Hispanoamérica.

Estas ideas sitúan a Gálvez como uno de los intelectuales más destacados de la denominada reacción nacionalista del Centenario, de la que también formaron parte Ricardo Rojas y Leopoldo Lugones, cada uno con sus matices. Su casamiento con la escritora católica Delfina Bunge reforzó de hecho su acercamiento a los círculos y los debates dados desde el catolicismo social. En lo sucesivo, Gálvez comenzaría a escribir asiduamente para varios de los diarios católicos y nacionalistas de referencia, como El Pueblo, Criterio, Número, La Nueva República y Bandera Argentina, sentando las raíces del ideario nacionalista católico que culminaría en el golpe de Estado de 1930.[4]

En 1910 asistió como representante de la comitiva argentina a la Conferencia Internacional del Desempleo en París, experiencia a partir de la cual redactó su La inseguridad de la vida obrera. Informe sobre el paro forzoso (1912).

Desde la prensa (Ideas, Nosotros, La Nación) defendió la profesionalización del escritor y se convirtió en un activo promotor de empresas culturales, revitalizando la vida literaria y periodística de la nación. Publicó las primeras obras de no pocos autores jóvenes desde las empresas editoriales (Cooperativa Editorial, Pax) que llegó a dirigir y propagó generosamente sus méritos mediante la crítica literaria en sus artículos periodísticos.

Desde la década de 1910 en adelante, se dedicó a escribir novelas que buscaron hacer pensar en él como el Benito Pérez Galdós argentino, con la pretensión de reflejar fielmente todos los aspectos de historia reciente y de la sociedad contemporánea en su país. Así se lo propuso conscientemente el propio autor, como declaró en sus Memorias:

Me refiero al plan que tracé en 1912. ¿Había en ese plan ambicioso alguna influencia de Balzac, de Zola, y, acaso, de Pérez Galdós y Baroja? No es imposible, sobre todo, del primero. La formidable construcción del maestro, que comprende toda, o casi toda, la sociedad francesa de su época, me tenía impresionado. Yo también soñé con describir, a volumen por año, la sociedad argentina de mi tiempo. El plan abarcaba unas veinte novelas, agrupadas en trilogías. Debían evocar la vida provinciana, la vida porteña y el campo; el mundo político, intelectual y social; los negocios, las oficinas y la existencia obrera en la urbe; el heroísmo, tanto en la guerra con el extranjero como en la lucha contra el indio y la naturaleza; y algo más.

La diferencia principal entre el proyecto de escritura de Gálvez y los grandes proyectos creativos de la Francia decimonónica reside, según María Teresa Gramuglio, en la falta de la reflexión crítica que acompañaba la descripción social de los franceses.[5] Por eso, según Gramuglio, "es de temer que la comparación de ese 'plan ambicioso' con los de las que Roland Barthes llamó 'grandes cosmogonías novelescas' no resista un escrutinio severo".[6]

El acercamiento de Gálvez a la novela tuvo de este modo una veta claramente sociológica. En La maestra normal (1914) reprodujo las experiencias y los diagnósticos de su actividad como inspector de escuelas secundarias a lo largo de todo el país. En El mal metafísico (1916) describió las vivencias de la generación de escritores a la que él mismo perteneció. En Nacha Regules (1919) volvió a las ideas de su juventud retomando el trabajo que realizó para su tesis doctoral, denunciando las condiciones de la vida moderna que empujan a las mujeres a la prostitución. Por esta última novela obtuvo el Premio Municipal de Literatura de la Ciudad de Buenos Aires y recibió reconocimiento internacional. En 1927 comenzó a incurrir en la novela histórica con sus ciclos de novelas ambientadas en la Guerra del Paraguay y en la Época de Rosas. Fue postulado al Premio Nacional de Letras por sus Escenas de la Guerra del Paraguay, obteniendo en 1932 el segundo puesto por detrás de Ezequiel Martínez Estrada. Finalmente obtendría el ansiado galardón en 1935 con su El general Quiroga (1932).[1]

En cuanto a la ideología nacionalista, tradicionalista, católica y derechista del autor, puede leerse por ejemplo un pasaje de su novela La maestra normal (1914):

En el orden de la cultura el normalismo significaba el predominio de la enseñanza primaria sobre la universitaria, la muerte de los altos estudios, la desaparición de aquella aristocracia cultural que se llamó el humanismo. Con la invasión de los pedagogos y los primarios, verdaderos primarios, ya no se quería que el país tuviese sabios, escritores, artistas, filósofos, humanistas: sólo querían tener escueleros. ¡Escuelas y más escuelas! pedían los bárbaros en coro y combatían la creación de nuevas universidades. Lo que interesaba a los políticos, a los mediocres, al periodismo, era que todas las gentes del país supiesen leer: hasta el pobre arriero de la montaña, hasta el indio de ojota. ¡Enseñar a leer a gentes que no han de leer en su vida! ¿Para qué les servirá eso? En cambio les servirá que haya en su provincia algunos hombres de gran saber y talento. Estos harán construir caminos, puentes, contribuirán a mejorar las condiciones de la vida. La gloria de los pueblos no dependía de que el rebaño supiese leer, sino del valimiento de algunos de sus hijos. [...] En lo moral ocurría algo peor. Como el normalismo era laico, anticlericall y dogmático, no admitía la moral basada en principios religiosos. ¿Con qué la reemplazaba? Más o menos con las mismas reglas morales, pues no las había mejores, pero basadas en nada, en el criterio de los hombres. Edificio sin cimientos, claro era que se derrumbaba fácilmente. Las muchachas, a quienes en diez años no se les había inculcado los principios religiosos, se encontraban indefensas. La pedantería normalista hablaba de educar la voluntad frente al catolicismo que, según ellos, sólo cultivaba el sentimiento. ¡Y qué voluntad ni qué ocho cuartos, badajo! Era ignorar a nuestras mujeres, no ver que en aquellos pueblos donde hacía tanto calor no podía haber voluntad que valiera. Las pobrecitas muchachas, tan tiernas, tan buenas, tan débiles, creían que podían confiar en sí mismas, según la doctrina de la escuela. Y si alguna vez se hallaban en un momento difícil, no contaban con un Dios a quien temer, ni siquiera con un infierno que les evitara la caída.

Junto a su esposa la poetisa Delfina Bunge apoyarían al movimiento sufragista femenino.[7]

Hacia el final de su vida dio a la luz los cuatro tomos de su extensa autobiografía Recuerdos de la vida literaria (Hachette, 1960-1965, 2.º ed.), que registra en detalle su carrera de escritor. "Capítulos enteros se dedican a la preparación, la publicación y la recepción de los libros, con una selección de reseñas críticas a las que Gálvez agrega su propio juicio, por lo general autoelogioso" .[8] Por ejemplo, sobre su novela La muerte en las calles (1949), escribió: "No debo esperar que lo lean los fanáticos de Gide o de Sartre. Es un libro sano, para la gente sana. No es un libro artificioso, ni afeminado, ni pretendidamente exquisito, ni snob. Es un libro para los argentinos bien argentinos, de sensibilidad y corazón bien argentinos: para los hombres verdaderamente hombres y para las mujeres verdaderamente mujeres."[9]

Fue elegido académico de la Academia Argentina de Letras y miembro correspondiente de la Real Academia Española en 1928. Fundó la sección argentina del Pen Club en Buenos Aires y fue nominado en tres ocasiones para el premio Nobel de Literatura (1933, 1934 y 1951).[1]

En la década del 40 se sumaria a un grupo de intelectuales nacionalistas opuestos tanto al nazismo como al imperialismo británico, apoyando la posición neutralista del país.[10] A mediados de 1940 se vincularía a los intelectuales vinculados con el peronismo y con la izquierda nacional, como Juan José Hernández Arregui o Jorge Abelardo Ramos, y Omar Dorticós. Su simpatía por el peronismo lo llevaría a ser encarcelado y censurado durante la dictadura de Pedro Eugenio Aramburu, quien ordenó la quema de sus libros y la prohibición de sus escritos en las bibliotecas del país.[11]

Obras

Teatro

- La conjuración de Maza (1900), reconvertida en zarzuela con música de Franco Paolantonio.

- El destino (1900).

- En las redes del amor (1901).

- La hija de Atenor (1903).

- Nacha Regules (1924), adaptación de la novela.

- El hombre de los ojos azules (1928).

- Calibán (1943).

Poesía

- El enigma interior. Poemas 1904-1907 (1907).

- Sendero de humildad (1909).

Ensayos y crítica literaria

- El diario de Gabriel Quiroga. Opiniones sobre la vida argentina (1910)

- La inseguridad de la vida obrera. Informe sobre el paro forzoso (1912)

- El solar de la raza (1913)

- La vida múltiple (1916)

- Este pueblo necesita... (1934)

- Amigos y maestros de mi juventud (1944)

- El novelista y las novelas (1959)

Novelas

- La maestra normal (Nosotros, 1914)

- El mal metafísico (Nosotros, 1916)

- La sombra del convento (Cooperativa Editorial, 1917)

- Nacha Regules (Pax, 1919).

- Luna de miel y otras narraciones (1920)

- La tragedia de un hombre fuerte (1922)

- Historia de arrabal (Agencia General de Librería y Publicaciones, 1923)

- El cántico espiritual (1923)

- La pampa y su pasión (1927)

- Una mujer muy moderna (1927)

- Los caminos de la muerte (1928). Primera novela del ciclo "Escenas de la guerra del Paraguay".

- Humaitá (1929)

- Jornadas de agonía (1929)

- Miércoles Santo (1930)

- El gaucho de los cerrillos (1931). Primera novela del ciclo "Escenas de la época de Rosas".

- El general Quiroga (1932), Premio Nacional de Literatura.

- Cautiverio (1935)

- La noche toca a su fin (1935)

- Hombres en soledad (Club del Libro, 1938)

- La ciudad pintada de rojo (1948)

- La muerte en las calles (1949), novela histórica sobre las invasiones inglesas de Buenos Aires

- Tiempo de odio y angustia (1951)

- Han tocado a degüello (1840-1842) (1951)

- Bajo la garra anglo-francesa (1953)

- Y así cayó Don Juan Manuel (1954)

- Las dos vidas del pobre Napoleón (1954)

- El uno y la multitud (1955), sobre el peronismo.

- Tránsito Guzmán (1956), sobre el peronismo.

- Poemas para la recién llegada (1957)

- Perdido en su noche (1958)

- Me mataron entre todos (1962)

- La locura de ser santo (1967), póstuma.

Biografías

- Vida de Fray Mamerto Esquiú (1933)

- Vida de Hipólito Yrigoyen (1939)

- Vida de Juan Manuel de Rosas (1940), historia novelada.

- Vida de Aparicio Saravia (1942)

- Vida de don Gabriel García Moreno (1942)

- Vida de Domingo Faustino Sarmiento (1945)

- Vida de Ceferino Namuncurá. El santito de la toldería (1947)

Autobiografía

- Recuerdos de la vida literaria en cuatro tomos (Hachette, 1944, 1961, 1962 y 1965)

Referencias

- ↑ a b c d e «Manuel Gálvez». Archivado desde el original el 6 de octubre de 2014. Consultado el 23 de octubre de 2012.

- ↑ Deutsch, Sandra McGee (1999). Las Derechas: The Extreme Right in Argentina, Brazil, and Chile, 1890-1939 (en inglés). Stanford University Press. ISBN 9780804745994. Consultado el 4 de septiembre de 2019.

- ↑ «Manuel Gálvez». EcuRed.

- ↑ Gramuglio, M. T., "Imaginaciones de un nacionalista. Gálvez y la decadencia de la Argentina", en: Nacionalismo y cosmopolitismo, :e(m)r;, 2013; pp. 146-154.

- ↑ Gramuglio, M. T., "Novela y nación en el proyecto literario de Manuel Gálvez", en: Nacionalismo y cosmopolitismo, :e(m)r;, 2013; pp. 183-184.

- ↑ Gramuglio, ibidem.

- ↑ Diario La Nación, ed. (27 de marzo de 2002). «La memoria de un país». Consultado el 29 de mayo de 2017.

- ↑ Gramuglio, M. T., idem, p. 203.

- ↑ Gálvez, Recuerdos de la vida literaria IV. En el mundo de los seres reales, Hachette, 1965: p. 206.

- ↑ Edgardo Manero. Nacionalismo(s), política y guerra(s) en la Argentina. UNSAM, 2014, Ciencias Sociales, Máximo Badaró, pag 103 ISBN 978-987-1435-75-3.

- ↑ Navarro Gerassi, Marysa. Los nacionalistas. Jorge Alvarez Editorial, Buenos Aires, 1968, pág 285 ISBN: 8416647623