Joropo llanero

| Joropo llanero | ||

|---|---|---|

Un conjunto llanero. | ||

| Orígenes musicales | Melismática árabe, flamenco | |

| Orígenes culturales | Llanos colombo-venezolanos | |

| Instrumentos comunes | Arpa llanera o bandola llanera, cuatro, capachos (maracas llaneras), bajo eléctrico (menos comúnmente, furruco) | |

| Popularidad | Alta | |

El joropo llanero, conocido en Colombia simplemente como joropo, es un conjunto de ritmos, cantos y bailes, típico de los Llanos de Colombia y Venezuela,[1] en el que se expresa la lucha del llanero, así como su conexión con la vida, el amor y los animales y la naturaleza.[2] Ha experimentado una evolución significativa a partir del siglo XVIII, consolidándose como una expresión festiva de arraigo popular.[3] Se toca con arpa llanera o bandola llanera, cuatro, capachos (también conocidos como maracas llaneras) y bajo eléctrico (o menos comúnmente, furruco).[1][4]

Como sucede con otros tipos de música y danza folclóricas, el joropo llanero es el resultado de la mezcla de elementos españoles, africanos e indígenas. Folclorólogos como Guillermo Abadía Morales sostienen que el joropo llanero es el tipo de música dentro del folclor mestizo cuyas raíces son más evidentemente españolas, posiblemente relacionadas con la región de Andalucía en España, esto se evidencia en el parecido que hay tanto en la forma de cantar (con sus portamentos y melismas) como la de bailar (con su característico zapateo) con el flamenco español.[5]

El joropo llanero se divide en dos vertientes: el golpe, que corresponde a la música instrumental de tempo rápido y el pasaje, que corresponde a la música más lenta y cantada, ambos caracterizados por la convivencia de metros binarios y ternarios (6/8, 3/4 y 3/2).[6][7]

En Colombia se considera un género musical,[8] mientras que en Venezuela se considera un subgénero del joropo.[3]

El joropo llanero es el único común en Colombia y Venezuela, goza de mayor difusión en comparación con otras variantes del joropo. Este fenómeno se debe a su fuerte promoción comercial, que incluye una extensa discografía, amplia radiodifusión y la celebración de numerosos festivales y concursos en ambos países.[7]

Geografía

La Orinoquía o región de Los Llanos es una amplia extensión de tierra que se extiende por el oriente de Colombia y el centro y occidente de Venezuela. En Colombia comprende los departamentos de Arauca, Casanare, Meta y Vichada, mientras que en Venezuela comprende los estados Apure, Barinas y Guárico. Limita al occidente con la cordillera de los Andes, al norte con la cordillera de la Costa, al oriente con el delta del Orinoco y al sur con la selva amazónica.

Historia

.png)

Desde mediados del siglo XVI los españoles mostraron gran interés por conquistar los territorios que en la actualidad corresponden a los Llanos de Colombia y Venezuela, así como a los numerosos pueblos indígenas que habitaban la zona, entre ellos se encontraban grupos los achagua, arahuacos, guahíbo, kurripako, maku, nukak, puinave, sáliba, tucano y tunebos,[9] debido al gran potencial económico de la región, caracterizada principalmente por vastas llanuras fértiles, ideales para la agricultura y para la cría de ganado, y por el gran número de ríos que facilitaban la comunicación y el riego de las tierras.

Entre los primeros grupos de españoles en colonizar la región se encontraban los misioneros jesuitas, cuya labor a finales del siglo XVII tuvo un impacto especialmente significativo, con la evangelización de los pueblos indígenas y la introducción del ganado, que con el pasar de los años daría origen a la cultura del vaquero. Los jesuitas también desempeñaron un papel muy importante en otros aspectos, como la enseñanza del idioma español y la música europea, que en este caso era de carácter mayoritariamente vocal y litúrgico. No obstante, ya en 1772 hay testimonios que dan fe de que los indígenas aprendieron a tocar, bajo la enseñanza de los españoles, una gran variedad de instrumentos tales como arpas, clarinetes, clavicordios, flautas y guitarras.[10]

Sin embargo, muchos aspectos del sistema jesuítico chocaron con los intereses de explotación de la mayoría de colonizadores, constituido por españoles, criollos y esclavos libres, que llegaban en cantidades cada vez mayores a los Llanos debido a las prometedoras condiciones de la región y serían quienes expulsaron a los jesuitas en 1767. Tras esta expulsión, llegaron nuevas olas de colonizadores, ahora procedentes principalmente de las regiones aledañas y en su mayoría de origen mestizo.

Un episodio muy significativo de la historia colombo-venezolana es la participación de los llaneros en la independencia de ambos países. Varios de los generales que lideraron la lucha por la independencia, conocedores de la valentía y destreza de los llaneros, convocaron y organizaron a un gran número de ellos, quienes se unieron a los ejércitos patriotas, cruzaron los Andes y lucharon contra el ejército realista hasta lograr la victoria final en la batalla de Boyacá. La valentía y el coraje de los llaneros han sido desde entonces motivo de orgullo regional, y tema predilecto en varias canciones y pasajes de joropo llanero, como el tema Ay mi llanura. Una de las consecuencias directas de las guerras de independencia de Colombia y Venezuela fue un gran descenso de la población llanera, que tuvo repercusiones desastrosas en la economía.

En Colombia

.jpg)

En 1825, el oficial de la Marina Real británica y empresario Charles Stuart Cochrane describió los instrumentos utilizados para la interpretación de la música llanera como:

[12]

En 1876, el arquitecto paisajista y botánico francés Édouard-François André, quien visitó Villavicencio a comienzos de ese año, dijo lo siguiente sobre la música de los Llanos de San Martín:

[13]

Hacia 1890, el ingeniero civil Jorge Brisson hizo mención del uso de «capachos para el acompañamiento rítmico de un instrumento de cuerda similar a la guitarra».[14]

En 1932, tras el inicio de la guerra colombo-peruana, se estrenó la canción El voluntario, que compuso Alejandro Wills como un llamado al reclutamiento y a la participación de los ciudadanos en la defensa de la frontera con el Perú.[15]

En Venezuela

En 1846, el escritor Ramón Páez, hijo del en aquel entonces presidente de Venezuela, general José Antonio Páez, detalló la manera en que se realizaban las fiestas en los Llanos venezolanos:

Las noches las dedicábamos a bailar… empleábamos un número de mensajeros con el propósito de buscar gente para el fandango, como llaman a estas nocturnas jaranas… La orquesta se componía de una guitarra ligeramente más grande que la mano que la tañía, un banjo de grandes proporciones y un par de ruidosas maracas.[16]

En 1849, el naturalista alemán Carl Ferdinand Appun, relató lo siguiente sobre un baile de joropo al aire libre al que asistió en El Pao:

La orquesta se componía de un arpa, una guitarra y dos maracas. El maraquero era a la vez quien tocaba las arias improvisadas que acompañaba la música. El personaje principal es el arpista, quien goza de fama de gran artista y es solicitado en los pueblos más lejanos para que haga vibrar los pies de las bailadoras como el fluido del azogue, con los sonidos maravillosos de su instrumento. Su postura es noble; apenas mira a sus colegas, y menos al maraquero… habla rara veces con el guitarrista, pero con el maraquero jamás… Llaneros vestidos de saco y pantalones de cuero, peones en blancas camisas y pantalones cortos, adornados con cintas en las rodillas, las pantorrillas desnudas envueltas en apretada polaina, cubiertas con un sinnúmeros de botones; […] Un sentimiento voluptuoso parece que atraviesa de pronto los dedos del arpista, electrizados por el espíritu de la música, y los hace deslizarse como un suave hálito de viento por las cuerdas del instrumento antediluviano […] Los bailes… son ejecutados generalmente por los bailadores en el mismo lugar, agitando las piernas al compás, pataleando, pisando y brincando en movimiento del cuerpo de ningún modo decente. Sólo en algunas danzas, como el fandango … los bailadores se mueven por la sala.[17]

En 1876, el naturalista, botánico y zoólogo germano-venezolano Adolfo Ernst, documentó el joropo llanero en el estado Cojedes:

MÚSICA. DIVERSIONES. Hai siete arpistas, dos de los cuales, que tienen conocimientos rudimentarios de la música, tocan muy regular. Los antiguos sones, tales como la maricela, el manzanares, la zapa, la guacharaca, la chipola y el guarapo, están en desuetud, y se acostumbran hoy la chambeta, el merengue, la yerbabuena, el paquete inglés, la seberiana, la periquita, los cariños, el polizón, el pagano, el gallo, la engañifa, el gavilán, el cambao, etc., etc., siendo el baile de joropo donde se tocan los sones indicados la diversión favorita de la parte pobre de la población.[18]

El 19 de septiembre de 1914 se estrenó en el Teatro Caracas la canción Alma llanera, con letra de Rafael Bolívar Coronado y música de Pedro Elías Gutiérrez, la cual se convertiría en la pieza musical venezolana mejor conocida y más ejecutada en el mundo, así como en el segundo himno nacional de Venezuela.[19]

Características

El joropo llanero es un subgénero del joropo per se que posee formas, normas y ejecuciones específicas. A pesar de la gran dispersión geográfica, representa una unidad estilística bien diferenciable de otros joropos regionales.[3] Se cultiva en todo el llano venezolano, que atraviesa Venezuela desde el estado Apure en el occidente hasta Monagas en el extremo oriental y se extiende hasta los llanos colombianos. El joropo llanero se caracteriza por un sistema de secuencias armónicas fijas, que a partir de canciones y danzas tradicionales se convirtieron en formas musicales, subdividiéndose en dos grandes tipos: golpes y pasajes.[20]

La diferenciación entre el pasaje (lento y lírico) y el golpe (rápido y vigoroso), radica principalmente en la progresión armónica o secuencia de acordes, la cual constituye un esquema estructural o «tipo» sobre el que se improvisan tanto la melodía como la letra. Ejemplos de tipos de joropo llanero género golpe son el Pajarillo, el Seis por Derecho, el Seis Figureao, el Gabán, el Zumba que Zumba, el San Rafael, la Quirpa, el Gavilán, el Seis Numerao, entre otros. Los tipos incluyen giros melódicos e instrumentales específicos, llamadas («Aaaaaah...»), cortes y por supuesto textos que tipifican el tipo de joropo. En cuanto al pasaje, este representa un género musical de carácter sereno y se destaca por contener letras poéticas, nobles, que hablan del sentimiento, del amor y de la naturaleza. En cuanto a la composición e interpretación, el pasaje tiene la influencia contemporánea de ese «joropo citadino» influenciado por diversos tonos foráneos que identificamos como «Balada», cuya cadencia sonora es fácilmente adaptada a los tonos del arpa.

Elementos de análisis musical

| Características | Golpes llaneros | Pasajes llaneros |

|---|---|---|

| Estructura armónica y rítmica | El golpe llanero se caracteriza por la repetición de una progresión armónica predeterminada, estructurada sobre un patrón rítmico constante. Esta secuencia armónica, distintiva de cada variante de golpe, se compone de un número específico de compases, invariablemente múltiplos de cuatro (4, 8, 16 y 32). Dentro de esta estructura cíclica, se insertan pequeños fragmentos o motivos rítmicos que individualizan a los diversos golpes, así como improvisaciones melódicas, variaciones rítmicas, modulaciones de timbre y frases cadenciales.

La estructura rítmica de los golpes presenta una interacción simultánea de metros binarios y ternarios. Los registros agudos del arpa (o tiples), el cuatro y las maracas tienden a mantener una acentuación en valores binarios, propia del metro de 6/8. En contraste, el registro grave del arpa, junto con los repiques esporádicos del cuatro y las maracas, establecen el metro de 3/4, así como figuras hemiólicas que sugieren el metro de 3/2. |

La estructura armónica del pasaje tradicional exhibe una notable consistencia. Es característico observar que la sección inicial frecuentemente modula hacia la subdominante. En el caso de pasajes en tonalidad menor, se produce una modulación hacia el relativo mayor al introducir la sección B, la cual, además, cumple una función introductoria. El pasaje comparte la base o estructura rítmica del golpe corrío, aunque se distingue por un tempo considerablemente más moderado. |

| Aspecto melódico | Los golpes pueden ser vocales o instrumentales, se caracterizan por su versatilidad lírica, permitiendo la adaptación de múltiples letras a un mismo ciclo armónico. Esta cualidad facilita la creación e improvisación de coplas. Los «contrapunteos», por su parte, se desarrollan siempre dentro del tempo del golpe, donde dos o más cantantes se alternan en la improvisación de coplas, siguiendo la rima establecida por el primer participante.

En la estructura de la mayoría de los golpes, se identifica un motivo característico denominado «llamado», el cual establece la pauta de entrada al canto. Asimismo, los golpes se distinguen por frases armónicas contundentes en bloque homorrítmico, que funcionan como elementos conclusivos para marcar los «cortes» o cierres, y facilitar transiciones o finales. Es frecuente encontrar Preludios o Introducciones musicales que actúan como frases sorpresivas, a partir de las cuales se desencadena súbitamente el golpe en cuestión, especialmente en aquellos de ciclo armónico corto, como el Pajarillo o el Seis por Derecho. |

El pasaje se caracteriza por una estructura formal cerrada, que define un marco de duración preestablecido, exento de variaciones abruptas o contrastes significativos. En el contexto del pasaje vocal, el arpista emplea fragmentos o motivos extraídos de la línea vocal para construir la parte instrumental, utilizando arpegios que proporcionan un soporte armónico a la voz. Esta distribución particular del fraseo del arpa, a menudo con ligeros desplazamientos respecto al canto y dinamizada por una sincopa constante de corcheas, genera una heterofonía en relación con la melodía vocal. Ocasionalmente, el arpista introduce «bordones» o variaciones en el breve interludio instrumental del pasaje. |

| Aspecto instrumental | • El llamado «Bordoneo» consiste en un juego melódico de los bajos del arpa, generalmente acompañado de simples percusiones acórdicas en el registro agudo, en coincidencia con la métrica del golpe seco de las maracas y los «trancados» del cuatro.

• El «Bandoleao» es una sección donde el arpista imita el timbre de la bandola llanera, tocando las cuerdas muy cerca del clavijero, en un juego a dos voces muy cercanas entre sí. Esta sección suele ser de gran intensidad y ardor en la ejecución, viéndose frecuentemente apoyada por respuestas rítmicas en las maracas y figuras de repique en el cuatro. |

• La voz del cantante es el instrumento principal, llevando la melodía y expresando las emociones de la letra.

• El arpa desempeña un papel melódico principal, proporcionando armonías y melodías que complementan la voz del cantante. En el pasaje el arpa hace melodías más suaves y sentimentales. • El cuatro proporciona un acompañamiento armónico más suave y discreto, rellenando el sonido y apoyando la progresión de acordes. • Las maracas mantienen un ritmo suave y constante, añadiendo textura y profundidad al sonido general, pero sin el énfasis rítmico marcado de los golpes. |

| Estructura formal | Los golpes musicales se clasifican en estructuras unipartitas, bipartitas y tripartitas, variando en longitud. Los golpes unipartitas, caracterizados por una estructura armónica simple, como el Gabán, el Pajarillo, el Seis por Derecho, la Guacharaca, entre otros, son especialmente propicios para el desarrollo de la improvisación. La brevedad de su vuelta armónica permite, paradójicamente, la elaboración de estructuras melódicas extensas y fluidas, facilitando la creación de desarrollos sin las restricciones formales impuestas por estructuras más complejas.

Los golpes bipartitos, tales como Quirpa, San Rafael y Gavilán, se caracterizan por presentar una progresión armónica extensa, generalmente asociada a un contenido melódico y cadencial distintivo. Sobre esta base, los músicos desarrollan sus improvisaciones. Su estructura formal exhibe una mayor similitud con la del pasaje, debido a la alternancia y repetición de secciones. Además, existen los golpes bitonales, caracterizados por presentar una armonía que puede interpretarse con dos Tónicas. Ejemplos de estos son el Seis por Numeración y la mayoría de los golpes multipartitos. |

El pasaje llanero, género musical predominantemente vocal y de naturaleza lírica, exhibe una estructura que guarda similitudes con la canción o el lied europeo, caracterizada por una construcción binaria (ABA ó AABA). Esta estructura se manifiesta a través de períodos simétricos que se repiten, alternando secciones instrumentales con partes vocales. No obstante, también se encuentra el pasaje exclusivamente instrumental, el cual suele derivarse de adaptaciones de la versión cantada. La forma más frecuente es la siguiente: B B (inst.) A*A* (vocal) B*B* (vocal) A A (inst.) B B (inst.) A*A* (vocal) B* B* (vocal) y Coda (a veces también duplicada).

|

| Aspecto literario | Los golpes se cantan en versos octosílabos, se distinguen por su capacidad para evocar el carácter desafiante y guerrero del llanero. Sus letras exploran una amplia gama de temas, desde la altivez y el heroísmo hasta el patriotismo, la tradición, el amor por la tierra y las raíces, la defensa de la identidad, y elementos costumbristas y regionales como la fauna y flora autóctonas. | Los pasajes se caracterizan por su lirismo y emotividad, manifestándose en expresiones de intimidad, nostalgia, evocación y afecto hacia el llano, así como en composiciones de índole romántica. |

[21]

Estructuras rítmicas

El joropo tiene dos vertientes: el golpe (más rápido e instrumental) y el pasaje (más lento y cantado). La palabra golpe tiene dos significados muy relacionados en el contexto del joropo llanero: el primero se refiere a los "sistemas de golpe", es decir, a los patrones y técnicas de rasgueo del cuatro que son la esencia del estilo, mientras que el segundo denota más de 20 progresiones armónicas o combinaciones de progresiones de acordes, que tienen cada una su modo característico de escala mayor o menor, su identidad melódica y su métrica.[6]

Instrumentos

Arpa llanera

La entrada del arpa llanera está directamente atribuida a la labor realizada por los misioneros jesuitas en los Llanos a principios del siglo XVIII, quienes le enseñaron a los indígenas a tocar este instrumento, principalmente con fines religiosos. Sin embargo, tras la expulsión de los jesuitas en 1767, el arpa llanera fue cayendo en desuso en Colombia. No fue así en Venezuela, donde evolucionó. A mediados del siglo XX se incorporó al joropo llanero colombiano la versión modernizada por los venezolanos, que suele constar de 30 a 34 cuerdas afinadas diatónicamente y que cuenta con un mástil largo y recto.

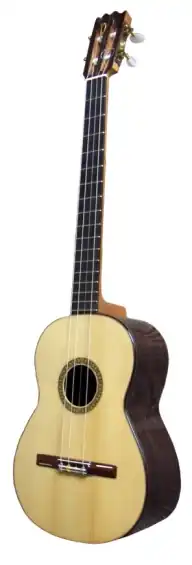

Bandola llanera

La bandola llanera o bandola pin-pon[a] es un instrumento en forma de pera de cuatro (o hasta cinco) cuerdas que tuvo una evolución similar a la del cuatro, aunque sus orígenes se encuentran más en el laúd español que en la vihuela. Es un instrumento propio de los Llanos colombo-venezolanos, apenas se encuentra en otras regiones de los dos países y no se utiliza en otros géneros musicales que no sean el joropo llanero.

La bandola llanera se toca como instrumento melódico principal en el conjunto llanero, y aunque permite tocar acordes, cuando se hace es para enriquecer la textura de los fraseos melódicos, el instrumento no se utiliza para el acompañamiento armónico o rítmico. Por lo tanto, la mayoría de las veces se toca con un palillo o una púa.

En las últimas décadas, la bandola llanera ha sido sustituida el arpa llanera y aunque todavía se pueden encontrar bandolistas, los arpistas se han convertido en los intérpretes más comunes del joropo llanero.

A veces es posible utilizar la bandola llanera y el arpa llanera en una misma interpretación, en estos casos el arpa llanera suele convertirse en el instrumento principal mientras que la bandola llanera interpreta voces secundarias, a modo de cánones contrapuntísticos.[22]

Cuatro

El cuatro, también conocido como cuatro llanero o cuatro venezolano[b] es una evolución de los instrumentos de cuerda españoles que llegaron a la región en el siglo XVI. En aquel entonces, los españoles utilizaban dos tipos principales de instrumentos de cuerda: la guitarra y la vihuela, siendo la guitarra un instrumento de cuatro cuerdas (o con cuatro órdenes de cuerdas dobles) utilizado principalmente para rasguear, y la vihuela un instrumento de cinco (o más) órdenes de cuerdas dobles utilizado principalmente para la interpretación melódica y normalmente de mayor tamaño que la guitarra. Todas las guitarras se consideraban vihuelas, pero no todas las vihuelas se consideraban guitarras.

Históricamente, el uso de la guitarra de cuatro cuerdas fue descontinuado en la metrópoli a comienzos-mediados del siglo XVII, sin embargo, su uso continuó en Sudamérica, dando como resultado una gran variedad de instrumentos de cuerda que derivaron de las guitarras y vihuelas españolas. A lo largo del siglo XIX, los dos principales tipos de instrumentos de cuerdas similares a guitarras que eran utilizados en los Llanos de Colombia y Venezuela se denominaban vihuela o guitarra pequeña y tiple (que también se consideraba directamente relacionado con la vihuela).

Hacia 1846 todavía el instrumento todavía no era conocido como cuatro, pues el periodista y escritor venezolano Rafael Bolívar Coronado, quien hizo una amplia descripción del estilo de vida del llanero, así como del principal instrumento de cuerda de la música llanera, se refiere a él como la "guitarra del llanero".

No es hasta alrededor de 1890 cuando se encuentra la primera referencia impresa al instrumento como "cuatro" en la novela Peonía del escritor y político venezolano Manuel Vicente Romero García, aunque se seguían empleando otros nombres como "guitarra" o "guitarrita":

De noche cojo mi cuatro

y le saco muchos versos

y ella paga mi cariño

con un enjambre de besos.[10]

De todos los instrumentos utilizados para interpretar música llanera, el cuatro es el más importante, pues los tres elementos que transmite son casi indispensables: su timbre, su impulso rítmico y su acompañamiento armónico. En comparación, otros instrumentos como la bandola llanera y el arpa llanera pueden intercambiarse libremente sin dañar el carácter del joropo llanero.

Capachos

Los capachos o maracas llaneras son un par de instrumentos de percusión idiófonos con mango, hechos del fruto seco y vacío del calabazo. En las calabazas se introducen semillas o piedritas para que, al golpearse entre sí y con las paredes del instrumento, éste produzca sonido. En general, uno de los capachos tiene más semillas o piedritas que el otro, para que su sonido sea diferente. Aunque las maracas están muy extendidas en diferentes presentaciones en cuanto a su elaboración y calidad de sonido, los capachos o maracas llaneras sobresalen porque las calabazas son ligeramente más pequeñas (con un diámetro aproximado de 5 cm) y su sonido es más brillante.

Los intérpretes de capachos son extremadamente hábiles en la creación de diferentes tipos de sonido y en el uso de patrones rítmicos muy sincopados y extendidos. En sus ejecuciones utilizan una gran variedad de movimientos para crear sonidos suaves, golpes, regaos y floreos.[23]

Furruco o bajo eléctrico

El furruco es un tambor de fricción, de uso limitado a los Llanos colombo-venezolanos. Es similar a la zambomba, aunque de tamaño mucho mayor. Está hecho de un calabazo de gran tamaño, o de un barril de madera al que se pone, en la boca, un parche o membrana de cuero, este parche o membrana se perfora en el centro, donde se introduce una varilla de madera pulida que está encerada para que, al frotarla, produzca una vibración dentro del calabazo o barril. El sonido del furruco es grave y profundo, y hace las veces de bajo o contrabajo. Se interpreta apoyado en el suelo.[24][25]

Cada vez se encuentra más desplazado por el bajo eléctrico.[4]

Otros instrumentos

Véase también

Notas

- ↑ Nombres empleados para diferenciar a este instrumento de la bandola andina.

- ↑ Nombres empleados para diferenciar a este instrumento del cuatro puertorriqueño.

Referencias

- ↑ a b Aragón, 2018, p. 874

- ↑ Londoño, Julio (1948). Geopolítica de Colombia. p. 216. Consultado el 30 de marzo de 2025.

- ↑ a b c Lengwinat, Katrin (enero-abril de 2015). «Joropo llanero tradicional en Venezuela» (PDF). Musicaenclave 9 (1): 1. Consultado el 21 de marzo de 2025.

- ↑ a b «Los niños de Maní, Casanare». Radio Nacional de Colombia. 10 de agosto de 2017. Consultado el 7 de abril de 2025.

- ↑ Bermúdez, 2003, p. 14

- ↑ a b Sí, soy llanero. Smithsonian Folkways Recordings. p. 5.

- ↑ a b Calderón Sáenz, 2015, p. 421.

- ↑ Piñeros, Joaquín (1962). Introducción al Cancionero Noble de Colombia. p. 20. Consultado el 30 de marzo de 2025.

- ↑ Atlas de Colombia - por departamentos. Fundación Universitaria Manuela Beltrán. p. 52.

- ↑ a b Díaz, Beco. ABCD del cuatro. pp. 14-16.

- ↑ André, 1878, p. 162

- ↑ Cochrane, Charles (1825). Journal of a residence and travels in Colombia, during the years 1823 and 1824 (en inglés). p. 221. Consultado el 30 de marzo de 2025.

- ↑ André, 1878, p. 161

- ↑ Bermúdez, 2003, p. 44

- ↑ Lara, Ana (13 de febrero de 2023). «La llegada de la radio a Colombia y su papel en la guerra con el Perú». Radio Nacional de Colombia. Consultado el 5 de abril de 2025.

- ↑ Ramón y Rivera, 1968, p. 10

- ↑ Pino, Elías; Calzadilla, Pedro. Viajeros extranjeros en la Venezuela del siglo XIX. Caracas: Fundación Bigott. p. 82.

- ↑ Díaz, Alirio (1980). Música en la vida y lucha del pueblo venezolano. Caracas: Fundación V. E. Sojo. p. 66.

- ↑ Bendahán, Daniel (1990). Siete músicos venezolanos. Caracas: Departamento de Relaciones Públicas de Lagoven. pp. 8-11.

- ↑ Institutional Assets and Monuments of Venezuela (26 de abril de 2019). «A bailar, que llegó el joropo». I AM Venezuela. Consultado el 17 de marzo de 2025.

- ↑ Calderón Sáenz, 2015, pp. 425-428.

- ↑ Instrumentos Folclóricos de Colombia. Bogotá, Colombia: Camacho Sánchez Impresiones. 2005. p. 83.

- ↑ Instrumentos Folclóricos de Colombia. Bogotá, Colombia: Camacho Sánchez Impresiones. 2005. pp. 110 y 120.

- ↑ Aragón, 2018, p. 712

- ↑ Glosario para inventarios de bienes culturales muebles. Bogotá, D.C.: Ministerio de Cultura de Colombia. 2005. p. 103. Consultado el 5 de abril de 2025.

- ↑ «Colombia Cultural - Danza - META». Sistema Nacional de Información Cultural (SINIC). Ministerio de Cultura de Colombia. Archivado desde el original el 16 de febrero de 2016. Consultado el 1 de abril de 2025.

- ↑ «Colombia Cultural - Ritmos - META». Sistema Nacional de Información Cultural (SINIC). Ministerio de Cultura de Colombia. Archivado desde el original el 16 de febrero de 2016. Consultado el 1 de abril de 2025.

Bibliografía

- André, Édouard (1878). «L'Amérique Équinoxiale (Colombie-Equateur-Perou)». Le Tour du monde, nouveau journal des voyages (en francés).

- Aragón, Luis (2018). Diccionario Folclórico Colombiano. Ibagué: Ediciones Unibagué.

- Baquero Nariño, Alberto (1990). Universidad Nacional de Colombia, ed. Joropo: identidad llanera, (la epopeya cultural de las comunidades del Orinoco). Bogotá, Colombia. Consultado el 22 de marzo de 2025.

- Bermúdez, Egberto (2003). «Los Llanos Orientales». Música tradicional y popular colombiana (Bogotá: Procultura) (3).

- Calderón Sáenz, Claudia (2015). «Aspectos Musicales del Joropo de Venezuela y Colombia» (PDF). Música oral del Sur: revista internacional (Centro de Documentación Musical de Andalucía) (12): 419-444. ISSN 1138-8579. Consultado el 22 de marzo de 2025.

- Díaz, Alirio (1980). Ensayos sobre música venezolana, música en la vida y lucha del pueblo venezolano. Fundación Vicente Emilio Sojo.

- Günther, Robert (1982). «La música del llanero». En Gustav Bosse, ed. Die Musikkulturen Lateinamerikas im 19. Jahrhundert. ISBN 9783764922085.

- Pino Iturrieta, Elías; Calzadilla, Pedro E. (2012). «En los trópicos». La Mirada del otro: viajeros extranjeros en la Venezuela del siglo XIX. Fundación Bigott. ISBN 978-980-7540-01-8. Consultado el 25 de marzo de 2025.

- Ramón y Rivera, Luis Felipe (1953). Ministerio de Educación, ed. El joropo: baile nacional de Venezuela. Caracas, Venezuela. Consultado el 18 de marzo de 2025.

- Ramón y Rivera, Luis (1968). «Escenas rústicas en Suramérica o Vida en los Llanos de Venezuela». Revista Venezolana de Folklore (Caracas) (1).

- Salazar, Rafael (2022). Del joropo y sus andanzas. Caracas, Venezuela: Fundación Editorial El perro y la rana. ISBN 9789801450450. Consultado el 18 de marzo de 2025.

- Sans, Juan Francisco; Palacios, Mariantonia (2010). «El discurso musical». En Fundación Empresas Polar, ed. De lo real a la imagen. Suma del pensar venezolano. Caracas, Venezuela. ISBN 9789803793029. Consultado el 17 de marzo de 2025.