Inmigración española en Argentina

Españoles en Argentina | ||

|---|---|---|

|

Españois na Arxentina (en gallego) Espanyols a l'Argentina (en catalán) Espainiako Argentinan (en euskera) Españoles n'Arxentina (en asturleonés) | ||

| Gallego/a (coloquial)[1] | ||

|

Colectividad española de Trelew, provincia del Chubut, durante un desfile por el 25 de mayo. | ||

| Pueblo de origen | ||

| Lugar de origen |

Toda España, principalmente de:[2] • • • • | |

| Población censal | 92.610 nacidos en España, 325.718 nacidos en Argentina y 4.678 nacidos en otros países. 423.006 hab. en total. (INE, 2015)[3] | |

| Descendencia estimada | 20 millones aprox. (43.4% de la población argentina) | |

| Cultura | ||

| Idiomas | idioma español y otros como el gallego, catalán, vasco, etc. | |

| Religiones | predomina el Catolicismo | |

| Principales asentamientos | ||

|

| ||

|

| ||

|

| ||

El asentamiento español en Argentina, es decir, la llegada de emigrantes españoles a Argentina, tuvo lugar en el período anterior a la independencia Argentina de España. Un segundo movimiento migratorio importante desde España tendría lugar desde finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX.

Durante el auge del Imperio español, el territorio argentino perteneció a España durante tres siglos hasta la Revolución de Mayo de 1810 que inició el proceso de independencia del país. Debido a esta situación, antes de 1810 casi todos los colonos europeos que se asentaban en el territorio argentino procedían de España o estaban al servicio de esta, instalándose en el sistema religioso, gubernamental y comercial. Una sustancial población española gradualmente se asentó en las nuevas ciudades, y muchos se mezclaron con las poblaciones indígenas y posteriormente con otros inmigrantes.

Como la mayoría de los inmigrantes que llegaron a Argentina antes del siglo XX eran españoles y debido al hecho que durante el siglo XX que casi la mitad de los inmigrantes que viajaban a Argentina eran de origen español, la mayoría de argentinos es de ascendencia española, sea exclusivamente de ese origen o mestiza. Además, desde que Argentina declaró su independencia de España y hasta el día de hoy criollos de toda Hispanoamérica han emigrado a Argentina en busca de oportunidades económicas y se han asimilado fácilmente al país por estos orígenes comunes. Debido a que la gran mayoría de los argentinos son en algún grado de ascendencia española, Argentina y España continúan compartiendo muchos aspectos y elementos culturales (la lengua española, la religión católica y diversas tradiciones culturales) los argentinos y otros emigrantes mediterráneos, como los italianos (segundo mayor aporte cultural en Hispanoamérica detrás del español) han contribuido a una cultura argentina con elementos propios. Sin embargo, el legado de la cultura española permanece en Argentina hasta la actualidad al igual que en el resto de la región. Los españoles constituyen en sí el mayor aporte étnico e histórico en el país, seguido por el de los pueblos indígenas del territorio argentino y los inmigrantes italianos.[5]

La gran inmigración española de la última mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX estuvo constituida en su mayoría por andaluces, gallegos (fundamentalmente de Pontevedra y La Coruña) y asturianos, seguidos a cierta distancia de leoneses y catalanes, con una contribución importante de vascos y canarios.[2]

De acuerdo a la información del Registro de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE) al 1 de enero de 2013, que está disponible en el Instituto Nacional de Estadística (INE) de España, se encuentra la segunda mayor comunidad de ciudadanos españoles nacidos en España en Argentina, con un total de 92.453 individuos. Esta cifra la sitúa en la segunda posición a nivel global, solo detrás de Francia, que cuenta con 118.072 personas en esta categoría. En total, a nivel mundial, hay 673.662 ciudadanos españoles registrados en el PERE.[6]

.svg.png)

En cuanto a la población de ciudadanos españoles en Argentina, independientemente de si han nacido en España o no, se ubica en el primer puesto a nivel mundial, con un total de 385.388 personas. Francia ocupa el segundo lugar en esta categoría, con 206.589 ciudadanos españoles. En todo el mundo, el número total de ciudadanos españoles, sin importar su lugar de nacimiento, asciende a 1.931.248. Es importante destacar que aproximadamente un tercio de esta población ha nacido en España.[6]

La columna vertebral de la sociedad argentina es la suma de los argentinos provenientes del tronco poblacional colonial y la inmigración española de los tiempos que siguieron a la independencia del país, los pueblos originarios del propio territorio y la inmigración italiana que se produjo en el mismo período que la española, aunque ciudadanos de la península itálica arribaban a América y por tanto a Argentina desde la era colonial, puesto que muchos de ellos servían a la Corona Española.[7][8]

Historia

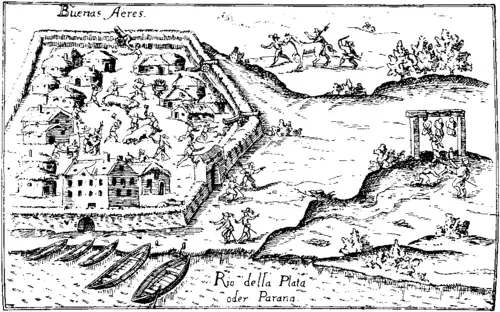

La relación entre Argentina y la presencia española tiene una larga y compleja historia. Los primeros asentamientos españoles en el territorio argentino se remontan al siglo XVI, y desde entonces muchos españoles comenzaron a asentarse en la región argentina, donde algunos se casaron o tuvieron descendencia con las poblaciones indígenas o esclavas. En principio Argentina fue una colonia dependiente del Virreinato del Perú, pero posteriormente fue integrada en el Virreinato del Río de la Plata en el año 1776, y Buenos Aires se convirtió en un puerto floreciente.

Un informe de la Universidad de Yale afirma que 2 080 000 inmigrantes españoles ingresaron en argentina entre 1857 y 1940. España aportó el 31,4% (Italia el 44,9%) de todos los inmigrantes en ese período.[9]

Entre 1945 y 1959 ingresaron por el puerto de Buenos Aires unos 900 000 inmigrantes, los grupos mayoritarios estaban conformados por italianos y españoles.[10] Entre el fin de la Segunda Guerra Mundial y comienzos de la década del sesenta del siglo XX las corrientes del noroeste hispánico hacia la Argentina se reactivaron, entre 1946 y 1960 los gallegos representaron aproximadamente el 46 % de los españoles que partieron hacia el exterior.[11]

El movimiento independentista de Argentina alteró de forma drástica las relaciones Hispano-argentinas. Se inició en la ciudad de Buenos Aires en mayo de 1810, y luego en la ciudad de San Miguel de Tucumán se declaró formalmente la independencia de España el 9 de julio de 1816. Tras la derrota de los grupos opuestos a la independencia de España, las facciones centralistas y federalistas de Argentina se enfrentaron en un prolongado conflicto militar, político y civil para determina la futura estructuración del país. Antes de la independencia de Argentina, los españoles que estaban en contra de la dependencia de España y deseaban la independencia o por lo menos una mayor autonomía eran conocidos como argentinos, y los que se oponían a la independencia continuaron siendo conocidos como españoles. Pero tras unas pocas generaciones después de la independencia, y especialmente tras las sucesivas oleadas migratorias del siglo XIX, la mayoría de los españoles comenzaron a considerarse simplemente argentinos, como un elemento de autodefinición nacional.

Lugares de procedencia

Andalucía

Los andaluces constituyeron entre el 15 y 20% de inmigrantes provenientes de España tras los gallegos.[12] En los catorce años que componen los periodos 1885-1895 y 1912-1914, unos 150 000 andaluces emigraron a la Argentina. Entre 1880 y 1930, la media porcentual sobre el total de españoles se situaría entre un 15% y un 20%.[13] Provienen sobre todo de las provincias de Almería, Cádiz, Granada, Huelva, Jaén y Málaga y se establecieron en su mayoría en Buenos Aires y La Plata, pero también en Tucumán, Salta, Mendoza y San Juan, que poseen un clima similar al de Andalucía, donde se dedicaron al cultivo de la vid y el olivo y a la producción de vino, también dedicándose a la horticultura.

Aragón

Asturias

Los asturianos se instalaron en las provincias andinas y en el noroeste del territorio argentino. Desde las primeras décadas del siglo XX, formaron organizaciones de tipo social que permanecen en la actualidad.[14]

Islas Baleares

Hay comunidades de descendientes de inmigrantes baleares en varias provincias del país, destacándose las provincias de Buenos Aires y Santa Fe. En la provincia de Buenos Aires es notable la presencia balear, principalmente mallorquina, en la ciudad de San Pedro, localidad ubicada en el noreste de la provincia, donde las costumbres mallorquinas se han arraigado y han tomado fuerza, principalmente la gastronomía, destacándose la ensaimada de Mallorca.[15]

Canarias

La inmigración canaria en Argentina antes del siglo XIX fue muy baja, a excepción de las personas que participaron en la primera fundación de Buenos Aires de Pedro de Mendoza en 1535 (llevando a tres compañías de soldados de Tenerife, muchos canarios contrajeron nupcias con los indígenas locales u otros colonos españoles o criollos entre sí). En 1830, llegó a Buenos Aires un barco con varios inmigrantes canarios. Un grupo de inmigrantes se estableció en el interior y otro grupo se estableció en la capital (En cualquier caso, los descendientes de algunas familias canarias establecidas en Buenos Aires, se diluyeron poco a poco a lo largo de Argentina). Aunque el número de canarios que emigraron durante el siglo XIX a la Argentina no era comparable a los que emigraron a Cuba, Puerto Rico, Venezuela y Uruguay, en algunos años, el número de canarios fue notable. Así, entre 1878 y 1888, emigraron 3.033 canarios con este objetivo. En el siglo XX, la emigración fue relativamente alta entre los isleños, pero no alcanzó el volumen de Cuba y Venezuela. Si bien, llegó a ser la 5.ª comunidad autónoma española de inmigrantes en este país. A pesar de ello, en los años 30 de ese siglo, el Gobierno de Canarias contabilizó el número de canarios y descendientes de ellos en ese país por cerca de 80.000 personas. En 1984 habían 1.038 canarios en Buenos Aires. Para preservar su identidad y la ayuda mutua crearon varias organizaciones.[16]

Cantabria

Castilla-La Mancha

Castilla y León

Cataluña

Los catalanes se radicaron, en general, en la ciudad de Buenos Aires, en Tucumán y en Rosario. Los meridionales, en Santa Fe, Mendoza, Río Negro, Entre Ríos, dedicándose principalmente al trabajo rural en las plantaciones.

La colectividad catalana cuenta con varias asociaciones, siendo una de las más destacadas el Casal de Catalunya en la ciudad de Buenos Aires, fundado el 12 de junio de 1886 por inmigrantes catalanes con el fin de ayudar a aquellos inmigrantes provenientes de Cataluña a integrarse a la sociedad argentina, así como también difundir y preservar su cultura.[17]

Argentina es el país que alberga la segunda comunidad de catalanes más numerosa del mundo, con aproximadamente entre 32.000 y 174.000 catalanes, quienes continúan con el aporte de sus costumbres y la difusión de su cultura y la lengua catalana en la sociedad argentina.[18][19] Además, Argentina es el país no europeo en el que vive la mayor comunidad catalanoparlante del mundo, con unos 200.000 hablantes, esto es, el 0,45% de la población argentina.[20]

Asimismo, los catalanes y sus descendientes han contribuido a la creación y al crecimiento de la Nación Argentina, teniendo exponentes notables a lo largo de su historia. Entre ellos se destacan personalidades como el médico Francisco Argerich, con quien comenzó un linaje local de destacados médicos, o el músico y compositor Blas Parera, hijo de padres catalanes nacido en Murcia y fallecido en Mataró, compositor del Himno Nacional Argentino. También destaca la presencia del Tercio de Miñones de Cataluña, batallón integrado por catalanes y descendientes de catalanes en Buenos Aires y Montevideo, quienes tuvieron una destacada participación durante las invasiones inglesas al Río de la Plata.

Extremadura

Galicia

Los gallegos constituyen aproximadamente el 70% de la población española en Argentina. La ciudad con el segundo mayor número de población gallega del mundo es Buenos Aires, donde la inmigración procedente de Galicia ha sido tan importante que en la actualidad todos los inmigrantes españoles, sin importar su origen, a menudo son referidos como gallegos. Sin lugar a dudas, Argentina es el país del mundo fuera de España con mayor presencia gallega.

La Rioja

El censo de los emigrantes riojanos a América se encuentra en red en la página oficial del gobierno de La Rioja.[21]

Navarra

País Vasco

Aproximadamente un 10% de la población argentina desciende de inmigrantes vascos, tanto de España como de Francia, y se los describe como vasco-argentinos. Han mantenido cierta estructura organizativa a través de los centros culturales instalados en la mayoría de las grandes ciudades argentinas.

Al haber sido Argentina destino de la mayoría de los vascos, la cultura vasca influyó en la cultura este país.[22]

Comunidad Valenciana

Los valencianos se instalaron principalmente en las provincias de San Juan, Santa Fe y Buenos Aires.

Inmigración reciente

Durante los siglos XIX y XX, tras la creación del Estado argentino moderno, se produciría un nuevo influjo de inmigrantes españoles hacia Argentina, procedentes de toda España. Se estima que entre 1857 y 1955 más de 2 millones de españoles emigraron a Argentina, la mayoría procedentes de Galicia, el País Vasco, Asturias, Cantabria, Cataluña en el norte de España y también de Andalucía y otros lugares del sur de España.

Relación con los indígenas

La inmigración española en Argentina, tanto en su etapa colonial como durante las olas migratorias posteriores al XIX, tuvo una relación compleja y muchas veces conflictiva con los pueblos originarios. Esta relación estuvo marcada por la conquista, la colonización, la apropiación de tierras, la evangelización forzada, la subordinación laboral y la posterior invisibilización de las culturas indígenas en el proyecto nacional argentino.

Durante la época colonial

Desde la llegada de los primeros conquistadores españoles a fines del siglo XV y principios del XVI, se estableció un vínculo profundamente desigual entre los recién llegados y los pueblos originarios. A diferencia de las grandes civilizaciones como los incas o aztecas las comunidades indígenas del actual territorio argentino estaban en su mayoría organizadas en estructuras tribales y seminómadas, lo que facilitó su dominación, aunque también prolongó la resistencia en distintas regiones.

El sistema de encomiendas fue uno de los primeros mecanismos de sometimiento: a través de este régimen, la Corona española entregaba indígenas a los encomenderos (generalmente conquistadores o sus descendientes) para que trabajaran a cambio de su "protección" y evangelización. En la práctica, esto significó trabajo forzado y explotación, lo cual generó numerosas muertes por enfermedades, violencia o agotamiento.

Las órdenes religiosas, en particular los jesuitas, también jugaron un papel ambivalente. Aunque promovieron la evangelización y el aprendizaje del castellano, estableciendo reducciones como en Misiones, también ofrecieron cierta protección y autonomía a las comunidades indígenas frente a los abusos coloniales. La expulsión de los jesuitas en 1767 dejó a muchas de estas comunidades vulnerables a la fragmentación y el despojo.[23]

Siglo XIX: Independencia, Estado y distribución de tierras

Con la independencia de Argentina en 1816, se esperaba una redefinición de las relaciones sociales, pero en lo que respecta a los pueblos originarios, el nuevo Estado nacional heredó y profundizó muchas de las prácticas coloniales. Durante el siglo XIX, mientras se fomentaba activamente la inmigración europea, especialmente desde España, Italia y otras regiones, se impulsaron campañas militares que tenían como objetivo principal la incorporación forzada de los territorios habitados por pueblos originarios.

Uno de los episodios más representativos fue la Campaña del Desierto (1879), encabezada por el general Julio Argentino Roca. Esta campaña tuvo como fin la expansión territorial hacia el sur, asegurando el dominio estatal sobre la Patagonia y zonas pampeanas. Si bien los inmigrantes españoles no lideraron estas campañas, sí fueron sus beneficiarios directos, ya que muchas de las tierras expropiadas a los pueblos mapuche, ranquel y tehuelche fueron posteriormente entregadas a colonos europeos.

La contradicción fue clara: mientras se proclamaba un país abierto a la inmigración y al trabajo, se desconocía el derecho ancestral de los pueblos indígenas a sus territorios. Se promovió un ideal de nación “blanca y europea”, donde los inmigrantes eran bienvenidos como portadores de civilización, mientras los indígenas eran catalogados como "salvajes" y “obstáculo para el progreso”.[24][25]

Siglo XX: herencia social y exclusión persistente

Durante el siglo XX, las oleadas migratorias desde España continuaron, especialmente en contextos de crisis como la Guerra Civil Española (1936–1939) y la dictadura franquista. A diferencia del XIX, muchos españoles llegaron a zonas urbanas como Buenos Aires, Rosario o Mendoza, donde el contacto con pueblos indígenas fue limitado. No obstante, en regiones rurales del norte, como el Chaco o Salta, algunos colonos españoles y sus descendientes interactuaron con comunidades indígenas, generalmente en relaciones asimétricas de trabajo o servidumbre.

En estas zonas, los indígenas continuaron siendo explotados laboralmente en ingenios azucareros, obrajes y campos de cultivo, mientras los descendientes de europeos (incluidos españoles) ocupaban posiciones de mayor privilegio. Esta situación se mantuvo durante gran parte del siglo XX, a pesar de los avances en derechos sociales y laborales en el país.[26]

Evaluación histórica

La inmigración española en Argentina fue clave para el desarrollo económico, social y cultural del país. Sin embargo, su relación con los pueblos originarios debe entenderse dentro de un contexto de colonialismo, expansión territorial y construcción de un Estado nacional excluyente. Si bien no todos los inmigrantes participaron directamente de actos de violencia, muchos fueron actores pasivos o beneficiarios de un sistema que promovía la marginación de las culturas originarias.

La historia oficial, durante mucho tiempo, invisibilizó esta tensión, promoviendo una narrativa en la que la Argentina se constituía como un país “europeo en América”, negando el rol histórico de los pueblos indígenas y sus derechos territoriales. Solo en décadas recientes, desde movimientos sociales, académicos e indígenas, se ha comenzado a revisar críticamente esta herencia.[27]

Contexto histórico de la inmigración española (siglos XIX y XX)

La inmigración española hacia la Argentina ha sido uno de los procesos migratorios más significativos en la historia del país. Aunque los lazos entre España y el territorio argentino se remontan a la conquista y colonización en el siglo XVI, fue durante los siglos XIX y XX cuando se consolidaron los mayores flujos migratorios desde la península ibérica hacia el Cono Sur. Estos movimientos estuvieron impulsados por una combinación de factores económicos, políticos, sociales y culturales, tanto en España como en Argentina.[28]

Siglo XIX: del Imperio a la inmigración liberal

Tras la independencia de Argentina en 1816, el país atravesó una etapa de guerras civiles y formación del Estado. Recién con la consolidación del modelo liberal hacia mediados del siglo XIX, especialmente a partir de la Constitución de 1853, se establecieron las bases legales y económicas para fomentar activamente la inmigración europea. El artículo 25 de dicha Constitución declaraba:

“El Gobierno federal fomentará la inmigración europea; y no podrá restringir, limitar ni gravar con impuesto alguno la entrada en el territorio argentino de los extranjeros que traigan por objeto labrar la tierra, mejorar las industrias, e introducir y enseñar las ciencias y las artes.”

En este contexto, los españoles comenzaron a llegar en mayor número, aunque superados por los italianos. La mayoría provenía de regiones como Galicia, Asturias, Castilla y Andalucía, y se dirigía principalmente a Buenos Aires, el litoral y algunas provincias del interior.

Estos inmigrantes llegaban huyendo de la pobreza rural, las crisis agrarias, la inestabilidad política y el atraso económico que caracterizaban a la España del siglo XIX. En Argentina, se integraban como jornaleros, artesanos, comerciantes y trabajadores urbanos.

Siglo XX: guerras, exilios y masividad

La inmigración española alcanzó uno de sus picos más altos en las primeras décadas del siglo XX, especialmente entre 1900 y 1930. Este período coincidió con una intensa actividad migratoria global, donde Argentina se convirtió en uno de los principales destinos del mundo. Para ese entonces, Buenos Aires ya era considerada una ciudad “más española que muchas capitales de España”.

La población española en Argentina superó el medio millón de personas en algunas décadas del siglo XX, convirtiéndose en la segunda colectividad europea más numerosa después de la italiana. Muchos españoles se establecieron como panaderos, albañiles, tenderos, empleados públicos, y algunos alcanzaron un importante ascenso social con el tiempo.

Guerra Civil Española y exilio político (1936-1939)

Uno de los momentos más dramáticos del siglo XX fue la llegada de miles de exiliados republicanos tras la guerra civil española. Entre ellos había intelectuales, científicos, docentes, artistas y trabajadores perseguidos por el franquismo. Argentina, bajo el gobierno de Agustín P. Justo y luego Ortiz, abrió sus puertas a muchos de ellos, aunque con ciertas restricciones.

Este exilio fue especialmente significativo en el ámbito cultural: grandes figuras del pensamiento y el arte español se integraron a la vida académica y cultural argentina, fortaleciendo los vínculos históricos entre ambos países.[29]

Postguerra y declive del flujo migratorio

Después de la segunda guerra mundial, la inmigración española hacia Argentina disminuyó notablemente. Las condiciones económicas globales, el cierre progresivo de fronteras en muchos países y la estabilización del régimen franquista redujeron los movimientos migratorios. Al mismo tiempo, la situación política y económica argentina se volvía más incierta, lo cual desalentó la llegada de nuevos inmigrantes.

A pesar de ello, la comunidad española en Argentina seguía siendo numerosa, organizada y con fuerte influencia cultural. A lo largo del siglo XX se multiplicaron asociaciones, centros regionales y redes de solidaridad entre los inmigrantes y sus descendientes.[30]

Características económicas y sociales de los inmigrantes españoles

La comunidad inmigrante española en Argentina presentó una gran diversidad de perfiles económicos y sociales a lo largo del tiempo. Aunque generalmente se integraron de manera activa en la vida urbana, también desempeñaron roles fundamentales en el comercio, la construcción y algunos sectores agrícolas. Sus características se transformaron a medida que cambiaban las olas migratorias y el contexto económico de ambos países.

Origen socioeconómico en España

Los inmigrantes españoles provenían mayoritariamente de clases populares rurales, afectadas por la pobreza, la sobrepoblación del campo, el atraso económico y la escasa industrialización de España, especialmente en regiones como Galicia, Asturias, Castilla-La Mancha y Andalucía. Muchos emigraban en busca de mejores oportunidades económicas, escapando del desempleo, la hambruna, y, más adelante, de los conflictos bélicos internos como la Guerra Civil Española.[31]

Inserción laboral en Argentina

La mayoría de los inmigrantes españoles se establecieron en zonas urbanas como Buenos Aires, Rosario, Córdoba y Mendoza, aunque también hubo presencia en el interior rural. Desempeñaron una variedad de oficios. En las ciudades, muchos comenzaron como obreros en la construcción, peones, panaderos, mozos, repartidores, cuidadores o porteros. Un número considerable logró establecer pequeños comercios: almacenes, tiendas de comestibles, bares o carnicerías. Algunos se convirtieron en profesionales o empleados administrativos, especialmente los hijos de inmigrantes que accedieron a la educación pública. En el ámbito rural, aunque en menor proporción que los italianos, también hubo colonos españoles que trabajaron en la agricultura, en especial en provincias como Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires. Los gallegos, por ejemplo, fueron clave en la vitivinicultura de Mendoza. En líneas generales, su ascenso social fue gradual y notable: a partir de la segunda generación, muchos hijos de españoles pudieron integrarse a la clase media argentina gracias al acceso a la educación pública, las oportunidades económicas y el trabajo colectivo dentro de la comunidad.[32]

Condiciones de vida y vivienda

Durante las primeras décadas del siglo XX, la mayoría de los inmigrantes españoles vivía en conventillos (casas de inquilinato) en barrios populares como San Telmo, La Boca y Balvanera en Buenos Aires. Compartían espacios reducidos con otras familias inmigrantes, lo que generaba vínculos interétnicos, pero también tensiones y competencia laboral.

Con el tiempo, muchos lograron mudarse a viviendas propias o alquiladas en mejores condiciones, integrándose a los barrios obreros y de clase media baja. La estabilidad llegó para muchos a través del comercio minorista o del acceso a oficios calificados.[33]

Participación comunitaria y redes de apoyo

Los inmigrantes españoles se organizaron en asociaciones regionales, clubes, centros culturales y mutuales de ayuda, que cumplieron un rol vital en su integración y ascenso social. Entre ellas destacaban: Centro Gallego, Centro Asturiano, Sociedad Española de Socorros Mutuos, y muchas otras según región de origen. Estas instituciones ofrecían servicios médicos, educación, préstamos solidarios, recreación y espacios de sociabilidad. También promovían la identidad cultural española a través de danzas, gastronomía, teatro y celebraciones regionales.[34]

Movilidad social y educación

Uno de los factores claves del éxito de la comunidad española en Argentina fue el acceso a la educación pública, gratuita y laica, instaurada desde fines del siglo XIX. Muchos hijos de inmigrantes pudieron terminar la escuela primaria, acceder a la secundaria y, en algunos casos, a estudios universitarios. Esto permitió la aparición de profesionales, docentes, empleados estatales y empresarios de origen español en pocas generaciones.

Este proceso de movilidad social ascendiente, característico de gran parte de la inmigración europea en Argentina, cimentó la integración de los españoles a la clase media y consolidó su participación en la vida pública y política del país.

Privilegios, hispanofobia y estereotipos

La inmigración española en Argentina estuvo marcada por un equilibrio complejo entre ciertos privilegios sociales y culturales derivados de los vínculos históricos entre España y América, y una discriminación ocasional (llamada hispanofobia) especialmente dirigida hacia sectores empobrecidos o rurales de esa inmigración. Además, los españoles no escaparon a los estereotipos sociales construidos por la sociedad receptora argentina.

Privilegios simbólicos y legales

A diferencia de otros grupos inmigrantes, los españoles gozaban de ciertas ventajas legales y simbólicas: La Constitución Nacional de 1853 establecía explícitamente una política migratoria favorable hacia “los europeos”, y los españoles eran considerados culturalmente cercanos por razones idiomáticas, religiosas y coloniales. Por el Tratado de Amistad y Comercio firmado entre Argentina y España en 1859 y ratificado en varias ocasiones posteriores, los ciudadanos españoles podían residir, trabajar y adquirir propiedades en Argentina en condiciones similares a los ciudadanos argentinos. La Iglesia Católica (compartida por ambas naciones) reforzaba la afinidad simbólica entre españoles y argentinos, lo que facilitaba la integración religiosa y social.[35]

Hispanofobia y discriminación

A pesar de estas ventajas institucionales, muchos inmigrantes españoles (especialmente los gallegos, asturianos y andaluces pobres) fueron objeto de prejuicios clasistas y étnicos, sobre todo en las primeras décadas del siglo XX.

Las formas de hispanofobia incluían, estereotipos lingüísticos y culturales, que ridiculizaban el acento, la forma de hablar y el comportamiento de los recién llegados. El uso peyorativo del término “gallego”, que pasó a ser sinónimo de inmigrante torpe, terco o ignorante, incluso si el individuo no provenía de Galicia. Esta designación perdura hasta hoy en ciertos usos coloquiales, aunque resignificada en ocasiones con tono afectivo. Burlas y caricaturas en la prensa, el teatro de revista y sainetes porteños, donde el gallego era representado como bruto, ignorante o gracioso.[32][36]

En ocasiones, estas formas de discriminación eran atenuadas por la rápida integración de muchos españoles en el comercio o en el servicio doméstico, pero también generaban una distancia entre españoles y otros inmigrantes europeos, como los italianos, quienes competían en los mismos nichos laborales.

Estereotipos sociales

Los españoles en Argentina fueron estereotipados de diversas maneras, tanto positiva como negativamente. Entre los principales clichés y construcciones sociales figuraban: "El gallego bruto o terco", figura omnipresente en sainetes y comedias populares porteñas, que reforzaba el estigma sobre los inmigrantes gallegos del interior. "El comerciante avaro", especialmente relacionado con el dueño de almacenes, carnicerías o fondas, que explotaba a sus empleados o vecinos. "La sirvienta gallega", común en hogares porteños de clase media y alta durante el siglo XIX y principios del XX, muchas veces vista como sumisa, torpe o ignorante, pero también confiable. En contrapartida, también existían estereotipos positivos, como el español “laborioso”, “ahorrativo” o “respetuoso de la autoridad”.[37]

Estos estereotipos contribuyeron tanto a la integración como a la marginación simbólica de los inmigrantes españoles, dependiendo del contexto social.

Religión de los inmigrantes

La mayoría de los inmigrantes españoles que llegaron a la Argentina entre los siglos XIX y XX profesaban la religión católica, en sintonía con la tradición histórica de España y con la identidad religiosa dominante en la sociedad argentina. Esta coincidencia contribuyó a una integración más fluida en términos culturales, aunque también generó tensiones internas en ciertos momentos por razones políticas, ideológicas o regionales.

Catolicismo popular e institucional

Los españoles trajeron consigo expresiones de catolicismo popular, muchas veces fuertemente regionalizadas. La devoción a santos locales como Santiago Apóstol (Galicia), San Isidro Labrador (Madrid), La Virgen del Pilar (Aragón) o La Virgen de la Cueva (Asturias) se mantuvo viva en las comunidades inmigrantes, quienes construyeron capillas, oratorios y organizaron festividades patronales en su honor.

Además, participaron activamente en las parroquias católicas locales y colaboraron con la Iglesia argentina en diversas iniciativas de caridad, educación y asistencia a los pobres.[38][39]

Instituciones religiosas y filantrópicas

Muchos inmigrantes españoles canalizaron su fe a través de sociedades de socorros mutuos con orientación religiosa, como la Sociedad Española de Socorros Mutuos, que, aunque laica en su constitución, mantenía vínculos con la Iglesia. Las hermandades religiosas organizadas por regiones (como gallegas o asturianas), que promovían procesiones, misas y ayuda entre compatriotas. Colaboración con órdenes religiosas (franciscanos, dominicos, salesianos) que dirigían escuelas, hospitales y asilos.

Estas instituciones no solo fortalecían la vida espiritual de los inmigrantes, sino que también ofrecían una red de contención social, asistencia médica y educación para sus hijos.[40]

Tensiones ideológicas: anticlericalismo vs. religiosidad

Un sector significativo de los inmigrantes españoles (especialmente republicanos, anarquistas y socialistas) manifestaba posturas anticlericales, influenciadas por los conflictos ideológicos y políticos del siglo XIX en España, donde la Iglesia era vista como aliada de la monarquía y de las clases dominantes. Muchos obreros y sindicalistas españoles promovían la educación laica, criticaban el poder de la Iglesia y defendían una visión secular del Estado. La presencia de logias masónicas con miembros españoles fue activa en la vida cívica, especialmente en Buenos Aires y Rosario.

Esta dualidad hizo que, si bien el catolicismo fuese la religión predominante, coexistieran dentro de la colectividad española expresiones religiosas tradicionales con corrientes laicas, progresistas o incluso anticlericales.[41]

Impacto en la religiosidad argentina

La inmigración española reforzó el carácter católico de la sociedad argentina, ya que los recién llegados se sumaron activamente a las prácticas religiosas locales, aumentó la feligresía en las parroquias urbanas. Se enriqueció el calendario festivo con procesiones y fiestas patronales regionales. Influyeron en la educación religiosa a través de su participación en escuelas confesionales y catequesis barriales.

Con el paso del tiempo, los descendientes de españoles se integraron plenamente en la religiosidad argentina, aportando tanto devociones propias como una visión tradicionalista o crítica del rol de la Iglesia en la sociedad.

Patrones de sexualidad y mestizaje

La inmigración española a la Argentina no solo tuvo implicancias económicas, sociales y culturales, sino también demográficas y sexuales, con un impacto directo en la configuración étnica y familiar del país. Los patrones de sexualidad, la conformación de parejas y los grados de mestizaje fueron variables según el momento histórico, el género de los inmigrantes y el contexto social de arribo.

Mayoría masculina y relaciones interétnicas

Durante las primeras etapas de la inmigración española (especialmente en el siglo XIX) predominaban los hombres jóvenes solteros. Esta desproporción de género promovió una alta incidencia de relaciones interétnicas, sobre todo con mujeres criollas, mestizas, indígenas y afrodescendientes. En regiones rurales y de frontera, como el norte argentino o la patagonia, hubo numerosos casos de uniones libres o matrimonios entre inmigrantes españoles y mujeres indígenas. Estas relaciones dieron origen a formas de mestizaje biológico y cultural, en las que los hijos resultantes fueron criados en contextos de doble pertenencia étnica.[42][43]

Mestizaje y movilidad social

El mestizaje con población local, lejos de ser uniforme, respondía a criterios de clase social, estatus y prejuicio racial. En muchos casos, los españoles pobres o sin redes comunitarias eran más propensos a unirse con mujeres mestizas o indígenas, sobre todo en entornos rurales. Los inmigrantes con mayor capital económico o educativo tendían a casarse con mujeres de origen europeo o criollo blanco, buscando ascenso social y respeto. En el medio urbano, como en Buenos Aires o Rosario, la presencia de prostitución como actividad tolerada dio lugar a relaciones sexuales no institucionalizadas con mujeres de diversos orígenes étnicos.[44][45]

Normas sexuales y moral católica

La mayoría de los inmigrantes españoles llegaron con una educación católica conservadora en materia de moral sexual. Sin embargo, en el contexto argentino, muchos patrones tradicionales se flexibilizaron, fueron frecuentes las uniones de hecho no regularizadas por la Iglesia ni el Estado. El control social y eclesiástico sobre la sexualidad disminuía en sectores populares, dando paso a estructuras familiares no convencionales, especialmente en los márgenes urbanos y rurales. No obstante, sectores más integrados o de clase media tendieron a mantener normas tradicionales, con la familia como núcleo de reproducción moral, religiosa y cultural.[46][47]

Descendencia e identidad

La descendencia de uniones mixtas entre españoles y mujeres no europeas fue integrada gradualmente en la sociedad criolla o mestiza, lo que contribuyó al proceso de “blanqueamiento simbólico” impulsado por el Estado argentino a fines del siglo XIX. Las políticas migratorias favorecían la mezcla con europeos como forma de “mejorar la raza” o “progresar culturalmente”, en línea con las ideas positivistas de la época. En muchos casos, los hijos de estas uniones fueron asimilados como “blancos” o “europeos”, especialmente si accedían a educación, propiedad o movilidad social.[48][49]

Mujeres españolas en la inmigración a la Argentina

La inmigración española a la Argentina, aunque en su mayoría masculina, contó con la presencia significativa de mujeres cuya participación fue fundamental en el arraigo, la reproducción cultural, el trabajo y la vida comunitaria. Aunque numéricamente fueron menos que los varones, especialmente en las primeras olas migratorias del siglo XIX, las mujeres españolas jugaron un papel central tanto en la esfera doméstica como en ciertos espacios laborales, sociales y hasta políticos.[50]

Durante el siglo XIX y las primeras décadas del XX, la inmigración española fue predominantemente masculina, con una proporción notoriamente baja de mujeres. Sin embargo, a medida que la inmigración se volvió más estable y orientada al asentamiento familiar (a partir de 1880) comenzó a aumentar el número de mujeres que llegaban al país. Muchas lo hacían como esposas, madres o hijas acompañando a sus familias, mientras que otras emigraban solas, en su mayoría jóvenes solteras que buscaban empleo como servicio doméstico o que huían de condiciones económicas adversas en España.[51]

Una vez en la Argentina, las mujeres españolas se insertaron principalmente en empleos vinculados a los servicios urbanos y tareas de cuidado. Eran comunes como empleadas domésticas, cocineras, lavanderas, costureras o nodrizas. En Buenos Aires, por ejemplo, muchas trabajaron como internas en casas de familia. Las gallegas, en particular, se destacaron por su participación en fondas, almacenes o pequeños negocios familiares. En zonas rurales, sobre todo en colonias agrícolas, las mujeres acompañaban a sus esposos y participaban activamente de las tareas del hogar, el trabajo de la huerta, la cría de animales y la educación informal de los hijos.[52]

Más allá de lo laboral, las mujeres españolas desempeñaron un rol fundamental en la conservación de las tradiciones religiosas y culturales de sus regiones de origen. En los hogares mantenían costumbres como el rezo del rosario, la preparación de platos típicos, la celebración de fiestas patronales y la transmisión del idioma y los valores hispánicos. Además, participaron activamente en redes de contención y ayuda mutua, integrándose a sociedades de socorros mutuos, cofradías religiosas y centros regionales que organizaban actividades sociales, benéficas y culturales.[53]

A pesar de que muchas mujeres se mantuvieron dentro de los marcos tradicionales de la moral católica y la domesticidad, no pocas encontraron formas de participación pública, especialmente en contextos urbanos. Algunas, sobre todo gallegas, catalanas o andaluzas, se involucraron en espacios sindicales y círculos políticos vinculados al anarquismo, el socialismo o el republicanismo. Participaron en organizaciones obreras, en la defensa de los derechos laborales y en campañas por el laicismo o los derechos de las mujeres. Esta militancia se intensificó durante la guerra civil española (1936-1939), cuando numerosas mujeres exiliadas llegaron a Argentina e integraron agrupaciones republicanas y antifascistas.

En paralelo, las mujeres españolas fueron objeto de una variedad de estereotipos sociales. En el imaginario porteño de fines del siglo XIX, en particular, las gallegas eran retratadas como mujeres trabajadoras pero toscas, autoritarias o “rústicas”, en parte por su carácter y acento. Sin embargo, con el tiempo, muchas de estas representaciones se transformaron, y la figura de la inmigrante gallega pasó a asociarse con valores de esfuerzo, honestidad, capacidad de ahorro y compromiso con el bienestar familiar.

Finalmente, las mujeres españolas desempeñaron un rol decisivo en el ascenso social de muchas familias inmigrantes. Gracias a su capacidad para administrar el hogar, contribuir económicamente, conservar los lazos familiares y sostener las tradiciones, fueron pilares fundamentales de la comunidad española en Argentina. Sus descendientes (ya argentinizadas) continuarían esa influencia en múltiples ámbitos de la vida nacional.

Número actual de inmigrantes españoles en Argentina

Argentina continúa siendo, en 2025, el país con mayor cantidad de ciudadanos españoles residentes fuera de España. Según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, actualmente residen en Argentina 505.940 personas con nacionalidad española. Esta cifra representa un incremento de 23.764 personas respecto al año anterior, consolidando una tendencia de crecimiento constante en los últimos años.[54]

Este número no solo incluye a inmigrantes nacidos en España, sino también a hijos y nietos de españoles que han adquirido la ciudadanía por descendencia, muchos de ellos gracias a las leyes de memoria histórica o por vínculos consulares. La comunidad española en Argentina está compuesta por una mezcla de generaciones: desde adultos mayores que llegaron en el siglo XX, hasta jóvenes profesionales o descendientes que buscan reconectarse con sus raíces europeas.

A nivel global, en 2025 el total de españoles residentes en el extranjero supera los 3 millones (3.045.966), y de ellos, más del 59,3% reside en América, siendo Argentina el país con mayor concentración de ciudadanos españoles en todo el continente.

Esta realidad evidencia el papel histórico y actual de Argentina como uno de los destinos predilectos de la emigración española, reafirmando los profundos lazos culturales, afectivos y sociales entre ambos países.

Número de argentinos con ascendencia española

Se estima que una parte muy importante de la población argentina posee ascendencia española. Aunque no existen cifras oficiales exactas, diversos estudios y análisis históricos sugieren que aproximadamente entre el 60% y el 70% de los argentinos tienen al menos un antepasado de origen español.

Esta estimación se basa en investigaciones genéticas realizadas en Argentina, así como en el análisis de los flujos migratorios europeos que marcaron la formación demográfica del país. Un estudio del genetista Daniel Corach, de la Universidad de Buenos Aires, evidenció que la mayoría de los argentinos tiene raíces europeas, y dentro de ellas, la española es una de las más predominantes.

En particular, la inmigración gallega (una de las más numerosas y relevantes dentro del conjunto de inmigrantes españoles) representa alrededor del 14% de la población argentina según datos históricos.

Estos números reflejan la profunda influencia que la inmigración española ha tenido en la configuración cultural, social y demográfica de Argentina, consolidando lazos históricos que aún son evidentes en la identidad nacional.

Tiempos modernos

Parece ser que los mejores chocolates con churros se servían en La Armonía de la Avenida de Mayo, fundado en 1899, y conocido también como el café de Los Cómicos pues allí se hacían presentes muchos actores salidos de los teatros de la zona. Se encontraba al 1002, en la esquina con la calle Bernardo de Irigoyen, y su esplendor lo tuvo en 1910.

La Castellana, en esquina con la calle Lima, era un café al que a principios del siglo XX podía concurrir toda la familia (en esa época se veía como impropio que una mujer concurriera a un café). En este local se instalaría luego una recordada joyería de nombre Escasany. Pero a fines del siglo anterior fue un lugar de peleas entre porteños y españoles que seguían día a día la lucha por la independencia cubana.

Un café que fue también importante centro de reunión de intelectuales fue el del Hotel Castelar, que aún existe. En él se reunía la peña Signo, formada por el andaluz Federico García Lorca, que durante seis meses vivió en el hotel.

Costumbres de las familias españolas

En el siglo XIX, las familias españolas tenían una serie de usos y costumbres que reflejaban la estructura social y los valores de la época. A continuación, se presentan algunos de los aspectos más destacados de las costumbres familiares en España durante el siglo XIX:

Familia extensa: La familia extendida era la estructura familiar dominante en el siglo XIX. Esto incluía a padres, hijos, abuelos y, a menudo, otros parientes que vivían bajo el mismo techo. La familia era una parte central de la vida de las personas y proporcionaba apoyo social y económico.

Jerarquía familiar: La autoridad y la jerarquía eran importantes en las familias del siglo XIX. Los padres tenían un papel dominante y se esperaba que los hijos mostraran respeto y obediencia hacia ellos. La figura del padre era especialmente importante en la toma de decisiones familiares.

Religión: La religión católica tenía un papel central en la vida de las familias españolas en el siglo XIX. Las prácticas religiosas, como la asistencia a misa y las festividades religiosas, eran una parte importante de la vida familiar.

Matrimonio: El matrimonio era una institución muy importante en la sociedad del siglo XIX. Las parejas solían casarse jóvenes y se esperaba que el matrimonio fuera duradero. El matrimonio también era una cuestión de importancia económica y social, y las uniones se arreglaban a menudo con la consideración de la posición social y la fortuna de las familias involucradas.

Educación: La educación era valorada en las familias, pero no todos los miembros de la familia tenían acceso a la misma. Los niños varones de clases más acomodadas tenían más oportunidades de recibir educación formal, mientras que las niñas y los niños de familias más humildes a menudo tenían menos acceso a la educación.

Roles de género: Los roles de género eran tradicionales en la sociedad del siglo XIX. Las mujeres tenían roles predominantemente domésticos, mientras que los hombres estaban a cargo de proveer para la familia y asumían un papel más público en la sociedad.

Festividades y tradiciones: Las festividades familiares y las tradiciones eran una parte importante de la vida familiar. Celebraciones como Navidad, Semana Santa y fiestas patronales eran ocasiones para reunir a la familia y participar en tradiciones religiosas y culturales.

Vivienda: En las áreas rurales, las familias a menudo vivían en casas familiares tradicionales, mientras que en las ciudades, las viviendas solían ser más pequeñas y compartidas.

Estas costumbres y usos familiares pueden variar según la región de España y las diferencias socioeconómicas. Sin embargo, en general, el siglo XIX fue un período en el que las familias españolas valoraban la tradición, la religión y la unidad familiar.

Estadísticas

.svg.png)

| Inmigración española en la Argentina de 1857 a 2012 | ||||

|---|---|---|---|---|

| Año | Inmigrantes españoles | |||

| 1857-1860 | 1.819 | |||

| 1861-1870 | 15.567 | |||

| 1871-1879 | 24.706 | |||

| 1880-1890 | 134.492 | |||

| 1891-1900 | 73.551 | |||

| 1901-1910 | 488.179 | |||

| 1911-1920 | 181.478 | |||

| 1921-1930 | 232.637 | |||

| 1931-1940 | 11.286 | |||

| 1941-1950 | 110.899 | |||

| 1951-1960[55] | 715.685 | |||

| 1961–1970 | 540.100 | |||

| 1971–1980 | 363.550 | |||

| 1981–1990 | 224.081 | |||

| 1991–2000 | 133.614 | |||

| Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE) | ||||

|---|---|---|---|---|

| Año | Nacionales españoles en Argentina

nacidos en Argentina | |||

| 2009 | 202.090 (INE)[56] | |||

| 2010 | 224.856 | |||

| 2011 | 249.986 | |||

| 2012 | 271.399 | |||

| 2013 | 288.494 | |||

| Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE) | ||||

|---|---|---|---|---|

| Año | Nacionales españoles en Argentina

nacidos en España | |||

| 2009 | 94.016 | |||

| 2010 | 92.873 | |||

| 2011 | 91.558 | |||

| 2012 | 92.132 | |||

| 2013 | 92.453 | |||

| Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE) | ||||

|---|---|---|---|---|

| Año | Españoles en Argentina nacidos en España

en edad de trabajar (16 a 64 años) | |||

| 2009 | 21.796 (INE)[61] | |||

| 2010 | 19.966 | |||

| 2011 | 17.841 | |||

| 2012 | 15.870 | |||

| 2013 | 13.874 | |||

Sexo y grupos de edad

Según el censo argentino de 2010, del total de 94.030 personas nacidas en España, 40.437 son hombres y 53.593 mujeres. Del total de hombres, 3.041 tienen entre 0 y 14 años, 12.702 entre 15 y 64, y 24.694 son mayores de 65 años de edad. Del total de mujeres, 2.843 tienen entre 0 y 14 años, 13.506 entre 15 y 64, y 37.244 son mayores de 65 años de edad.[66]

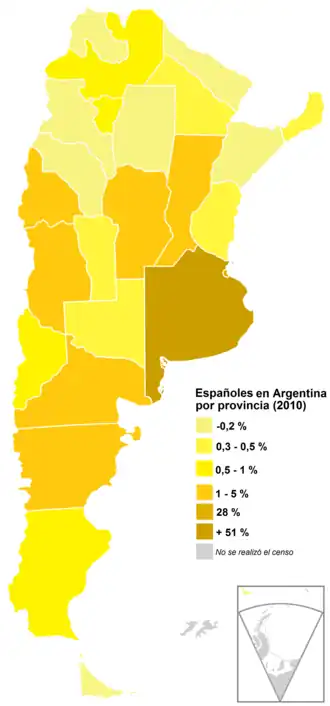

Distribución territorial

El censo argentino de 2010 registró 94.030 personas nacidas en España. La siguiente tabla muestra la distribución en las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:[67]

| Rango | Provincia | Nacidos en España | Porcentaje |

|---|---|---|---|

| 1 | 48.019 | 51,06 % | |

| 2 | 26.282 | 28,00 % | |

| 3 | 4.130 | 4,39 % | |

| 4 | 3.292 | 3,50 % | |

| 5 | 3.256 | 3,46 % | |

| 6 | 1.247 | 1,32 % | |

| 7 | 1.187 | 1,26 % | |

| 8 | 1.052 | 1,12 % | |

| 9 | 736 | 0,78 % | |

| 10 | 732 | 0,77 % | |

| 11 | 695 | 0,74 % | |

| 12 | 555 | 0,59 % | |

| 13 | 437 | 0,46 % | |

| 14 | 327 | 0,35 % | |

| 15 | 326 | 0,34 % | |

| 16 | 304 | 0,32 % | |

| 17 | 283 | 0,30 % | |

| 18 | 249 | 0,26 % | |

| 19 | 232 | 0,24 % | |

| 20 | 227 | 0,24 % | |

| 21 | 204 | 0,21 % | |

| 22 | 97 | 0,10 % | |

| 23 | 94 | 0,10 % | |

| 24 | 71 | 0,07 % | |

| TOTAL | 94.030 | 100 % |

Véase también

Portal:Argentina. Contenido relacionado con Argentina.

Portal:Argentina. Contenido relacionado con Argentina..svg.png) Portal:España. Contenido relacionado con España.

Portal:España. Contenido relacionado con España.- Casal de Catalunya en Buenos Aires

- Criollo

- Pueblo español

- Historia de Argentina

- Inmigración en Argentina

Referencias

- ↑ «Argentinismos en el Diccionario de la Real Academia Española». Consultado el 22 de junio de 2014. «gallego, ga. 4. adj. Ant., Arg., Col. y Ur. Dicho de una persona: Nacida en España o de ascendencia española. U. t. c. s.».

- ↑ a b Yáñez Gallardo, César Roberto (1989). Argentina como país de destino: la emigración española entre 1860–1930.

- ↑ http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/t20/p85001/a2015/l0/&file=01004.px&type=pcaxis&L=0#nogo

- ↑ «Los vínculos entre Maradona y Galicia». La Voz de Galicia. 25 de noviembre de 2020. Consultado el 19 de noviembre de 2024.

- ↑ Cantó, Marcelo (24 de noviembre de 2018). «Historia de la inmigración italiana en Argentina». Argentear. Consultado el 4 de junio de 2020.

- ↑ a b Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE). Datos a 1 de enero de 2013 (filtrar por ciudadanos nacidos en España y por -total lugar de nacimiento- para obtener las cifras.) [1]

- ↑ «Colectividad Italiana». O.N.I. - Ministerio de Educación de Argentina. Archivado desde el original el 12 de junio de 2014. Consultado el 19 de septiembre de 2011.

- ↑ Pedro Pesatti (1 de diciembre de 2007). «La inmigración y el manual de los italianos». Diario Río Negro. Consultado el 18 de octubre de 2014.

- ↑ «90.01.06: South American Immigration: Argentina». www.yale.edu. Archivado desde el original el 16 de abril de 2016. Consultado el 4 de agosto de 2025.

- ↑ Orden, María Liliana Da (19 de octubre de 2015). «La Inmigración de posguerra en la Argentina: identidad individual, identidad familiar y fuentes epistolares». IdeAs. Idées d'Amériques (en francés) (6). ISSN 1950-5701. doi:10.4000/ideas.1211. Consultado el 4 de agosto de 2025.

- ↑ Cristóforis, Nadia De (5 de octubre de 2012). «La emigración española a Buenos Aires : el problema de la escala de análisis». Nuevo Mundo Mundos Nuevos. Nouveaux mondes mondes nouveaux - Novo Mundo Mundos Novos - New world New worlds. ISSN 1626-0252. doi:10.4000/nuevomundo.64234. Consultado el 4 de agosto de 2025.

- ↑ Avilés, Elias Mateo (1993). La emigración andaluza a América (1850-1936), Málaga:Editorial Arguval.

...Por encima de estas cifras y estos porcentajes concretos y significativos es posible concluir afirmando la básica continuidad y regularidad de la corriente migratoria andaluza a la Argentina, que siempre supondrá un porcentaje significativo del total español, difícilmente inferior a un porcentaje cuya media oscilaría entre el 15% y el 20%.

- ↑ Elias Mateo Avilés, La emigración andaluza a América (1850-1936), Málaga, Arguval, 1993

- ↑ «CENTROS - Argentina». Federación Internacional de Centros Asturianos.

- ↑ «Copia archivada». Archivado desde el original el 21 de septiembre de 2016. Consultado el 11 de septiembre de 2016.

- ↑ Hernández González, Manuel. La emigración canaria a América. Páginas 13 - 15 y 107 - 108. Primera edición: enero, 2007

- ↑ Casal de Catalunya. «Benvinguts». Consultado el 4 de marzo de 2018.

- ↑ Clarín (28 de septiembre de 2017). «Catalanes en Argentina: gran entusiasmo y muchas trabas para votar en el referéndum independentista». Consultado el 4 de marzo de 2018.

- ↑ «Argentina» (en inglés). Consultado el 23 de junio de 2017.

- ↑ Project, Joshua. «Catalonian in Argentina». joshuaproject.net (en inglés). Consultado el 1 de septiembre de 2024.

- ↑ http://ias1.larioja.org/emigra/emigra/presentacion.htm

- ↑ Argentina y los vascos en Juandegaray.org.ar. Consultado el 11 de diciembre de 2011.

- ↑ [file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-VisitaDeIndiosYExpedientesJudicialesEnElNordesteDe-9617209.pdf «file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-VisitaDeIndiosYExpedientesJudicialesEnElNordesteDe-9617209.pdf»].

- ↑ Cacciavillani, Pamela Alejandra; Farberman, Judith (15 de noviembre de 2019). «Del campo común al condominio y del condominio a la propiedad individual. Normativas y prácticas en Santiago del Estero (Argentina), 1850-1920». Revista Historia y Justicia (13). ISSN 0719-4153. doi:10.4000/rhj.2695. Consultado el 24 de mayo de 2025.

- ↑ «https://memoriaabierta.org.ar/wp/wp-content/uploads/2018/07/Historia-Memoria-y-Fuentes-Orales-Memoria-Abierta.pdf».

- ↑ [file:///C:/Users/Usuario/Downloads/111-49-14-1-10-19700101.pdf «file:///C:/Users/Usuario/Downloads/111-49-14-1-10-19700101.pdf»].

- ↑ «https://ens9004-infd.mendoza.edu.ar/sitio/nueva-historia-argentina/upload/Nueva_Historia_Argentina_Tomo_1.pdf».

- ↑ «Libro Breve historia contemporánea de la Argentina de Luis Alberto Romero». Fondo de Cultura Económica de Argentina. Consultado el 25 de mayo de 2025.

- ↑ «Aventuras de la cultura argentina». Siglo XXI Editores. Consultado el 25 de mayo de 2025.

- ↑ «Fernando Devoto – Editorial Biblos». www.editorialbiblos.com.ar. Consultado el 25 de mayo de 2025.

- ↑ Bjerg, María M. (2005-06). «Fernando Devoto: Historia de la inmigración en la Argentina, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 2002, 527 páginas». Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani (27): 165-168. ISSN 0524-9767. Consultado el 25 de mayo de 2025.

- ↑ a b Sáenz Rovner, Eduardo (1 de julio de 2000). «MOYA, José C. Cousins and Strangers. Spanish Immigrants in Buenos Aires, 1850-1930». Historia Crítica (20). ISSN 0121-1617. Consultado el 25 de mayo de 2025.

- ↑ «https://historiasocialyeconomicaargentina.wordpress.com/wp-content/uploads/2021/06/scobie-james-buenos-aires.-del-centro-a-los-barrios-1870-1910-buenos-aires-solar-1977-cap.-iii-y-iv.pdf».

- ↑ «http://unidaddepublicaciones.web.unq.edu.ar/wp-content/uploads/sites/46/2018/10/E-book-IdentidadesmemoriasypoderculturalenlaArgentina-Bjerg-Cherjovsky.pdf».

- ↑ «https://www.fhuc.unl.edu.ar/portalgringo/crear/gringa/catalogo/Historia%20de%20los%20Italianos%20en%20la%20Argentina-Devoto.pdf».

- ↑ «http://catalogoiigg.sociales.uba.ar/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=85912&shelfbrowse_itemnumber=81909».

- ↑ «https://docta.ucm.es/rest/api/core/bitstreams/6f231e4d-9a2c-4965-937a-ac41f363c4b8/content».

- ↑ «https://www.redalyc.org/pdf/355/35542301002.pdf».

- ↑ «https://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0524-97672005000100010».

- ↑ «https://www.clacso.org/wp-content/uploads/2021/06/V2_Religiones-y-decolonialidad_N2.pdf».

- ↑ «https://cedinci.org/wp-content/uploads/2020/08/Lucas-DR-El-anarquismo-argentino.pdf».

- ↑ «http://www.iunma.edu.ar/doc/MB/lic_historia_mat_bibliografico/Historia%20Argentina%20General/Unidad%20I/392640282-Mandrini-Raul-La-Argentina-Aborigen.pdf».

- ↑ «https://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/coediciones/20100823025226/african.pdf».

- ↑ «https://www.academia.edu/15659366/El_sexo_peligroso_Buenos_Aires_1994_».

- ↑ «https://journals.openedition.org/histcrit/26442».

- ↑ «https://www.clacso.org/wp-content/uploads/2023/04/Migracion-movilidad-Americas.pdf».

- ↑ «https://apdh.org.ar/sites/default/files/2020-10/Dora%20Barrancos%20-%20Mujeres%20en%20la%20sociedad%20argentina.pdf».

- ↑ «https://www.jstor.org/stable/217901».

- ↑ «https://www.academia.edu/44512303/Cartograf%C3%ADas_Argentinas_Pol%C3%ADticas_indigenistas_y_formaciones_provinciales_de_alteridad».

- ↑ «https://historiasocialargentinaunlp.com.ar/wp-content/uploads/2018/04/devoto-fernando.pdf».

- ↑ «https://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20200403023916/Miradas-a-las-migraciones.pdf».

- ↑ [file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-LOBATOMirtaZaidaLaVidaEnLasFabricasTrabajoProtesta-5839711.pdf «file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-LOBATOMirtaZaidaLaVidaEnLasFabricasTrabajoProtesta-5839711.pdf»].

- ↑ «https://historiasocialargentinaunlp.com.ar/wp-content/uploads/2018/04/suriano-juan-introduccion.pdf».

- ↑ «https://www.ine.es/dyngs/Prensa/PERE2025.htm».

- ↑ «Migración española a Latinoamérica de 1960-1990.». Archivado desde el original el 24 de septiembre de 2015. Consultado el 6 de diciembre de 2010.

- ↑ a b [2]

- ↑ a b [3]

- ↑ a b [4]

- ↑ a b [5]

- ↑ a b [6]

- ↑ [7]

- ↑ [8]

- ↑ [9]

- ↑ [10]

- ↑ [11]

- ↑ Instituto Nacional de Estadística y Censos (Argentina) (2010). «Cuadro P6. Total del país. Población total nacida en el extranjero por lugar de nacimiento, según sexo y grupos de edad» (.pdf). Archivado desde el original el 19 de diciembre de 2015. Consultado el 27 de diciembre de 2016.

- ↑ Instituto Nacional de Estadística y Censos (Argentina) (2010). «Censo 2010 - Población total nacida en el extranjero por lugar de nacimiento, según sexo y grupo de edad (ver por provincias)» (.xls). Archivado desde el original el 19 de diciembre de 2015. Consultado el 27 de diciembre de 2016.

Enlaces externos

Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Inmigración española en Argentina.

Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Inmigración española en Argentina.- Inmigración en Argentina-Report-Yale

- Gallegos en Argentina

- Centro Asturiano de Santa Fe

- Herencia vasca en Argentina (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última).

- Portal de la comunidad catalana en Argentina