Hispanoamérica en la Guerra de Independencia Española

| Hispanoamérica en la Guerra de Independencia Española | ||

|---|---|---|

Mapa del imperio colonial francés durante la ocupación del trono español (1808-13). Los emisarios de Napoleón Bonaparte fueron rechazados en todos los territorios de ultramar del Imperio español | ||

| Localización | ||

| País | Reino de España y de Indias | |

| División | Reinos de Indias | |

| Datos generales | ||

| Suceso | Guerras napoleónicas; Guerra de independencia española; Cortes de Cádiz; Guerras de independencia hispanoamericanas | |

| Participantes | Imperio napoleónico; Imperio británico; Imperio español | |

| Histórico | ||

| Fecha de inicio | 1808 | |

| Fecha de fin | 1814 | |

Hispanoamérica en la Guerra de Independencia Española hace referencia al papel de los reinos y provincias americanas de la Monarquía española durante el conflicto peninsular entre 1808 y 1814 contra Napoleón Bonaparte, tras la ocupación napoleónica de España y el colapso de la monarquía borbónica. Entre 1808 y 1810, el proyecto imperial francés fue ampliamente rechazado en el continente americano. Hispanoamérica prestó un apoyo económico crucial a la resistencia española y participó activamente con oficiales y tropas hispanoamericanas en la lucha contra los franceses.[1] [2]

La aportación de caudales en forma de remesas, donativos, préstamos y situados fue fundamental para el esfuerzo militar español, representando más de la mitad de los ingresos de la Real Hacienda entre 1808 y 1810. Los gobiernos de la península ibérica habrían colapsado sin los fondos remitidos desde América, arrastrando consigo a las Juntas de Sevilla, la Junta Central, la Regencia, las Cortes de Cádiz y el sostenimiento material de los ejércitos en Andalucía y Extremadura. La acción de gobierno habría quedado paralizada y, con ella, toda capacidad organizada de resistencia frente a los franceses. El respaldo económico hispanoamericano fue absolutamente determinante: sin esa ayuda, el esfuerzo militar habría sido directamente inviable para la causa española, y tanto el curso inmediato de la guerra como su desenlace habrían sido profundamente distintos.[3]

El interés de Napoleón por preservar la integridad del Imperio español comenzó a desvanecerse hacia 1810, en paralelo con el estancamiento del conflicto bélico en la península y el desarrollo de los proyectos constitucionales de las Cortes de Cádiz. Sin embargo, los reinos y provincias de la España americana se vieron obligados a replantear su vínculo con la metrópoli. A partir de ese momento, comenzaron a surgir movimientos revolucionarios en diversos territorios americanos, respaldados por potencias extranjeras -en particular el Reino Unido y los Estados Unidos- que apoyaban activamente la causa independentista. El interés napoleónico en la conservación de las posesiones españolas en América se redujo aún más tras el inicio de la invasión francesa de Rusia en 1812, retornando a sus antiguos planes de desmembramiento del Imperio español.

El contexto de la lucha global de imperios

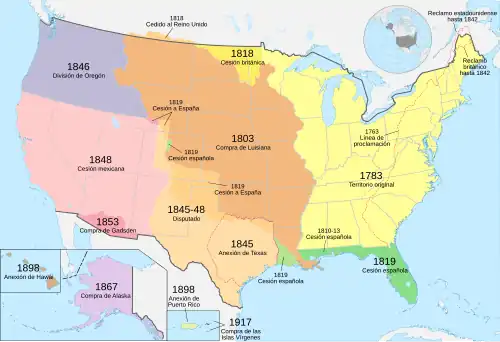

A comienzos del siglo XIX, el Imperio español en América abarcaba un territorio inmenso, desde el Cabo de Hornos hasta San Francisco, constituyendo la mayor extensión colonial conocida hasta entonces. Entre sus posesiones más importantes destacaban el Virreinato de Nueva España, que incluía buena parte de América del Norte y Central, y el Virreinato del Perú, heredero directo del antiguo Imperio incaico. Estas regiones, ricas en metales preciosos y recursos estratégicos, representaban uno de los pilares económicos de la Monarquía española.

Desde tiempo atrás, tanto Francia como el Reino Unido habían mostrado interés en este vasto espacio. Durante el periodo revolucionario, el gobierno francés promovió planes para desestabilizar el dominio español en América, como las propuestas de Genet y Miranda para fomentar insurrecciones. Posteriormente, Napoleón Bonaparte retomó estos proyectos con una visión más estructurada. En 1800, mediante un tratado secreto, Francia recuperó Luisiana con la intención de convertirla en base de un imperio americano que incluyera Haití, las Antillas y eventualmente partes de América del Sur.

Sin embargo, la rebelión de esclavos en Haití frustró estas aspiraciones. Ante la imposibilidad de conservar Luisiana frente a los británicos, Napoleón optó por venderla a Estados Unidos en 1803. A pesar de este revés, mantuvo su interés en América. Mientras se mantenía aliado de España, solo pudo aspirar a influir sobre las posesiones portuguesas. Proyectos como el apoyo a una revuelta en Pernambuco o un plan presentado por el conde de Liniers para invadir Brasil desde Buenos Aires no llegaron a concretarse.

La situación cambió con el estallido del conflicto anglo-español de 1804, cuando la captura de un convoy de oro procedente del Perú motivó la entrada de España en la guerra como aliada de Francia. Este episodio confirmó a Napoleón la importancia de los recursos americanos en el esfuerzo bélico europeo. A su vez, el Reino Unido evaluó seriamente intervenir directamente en Sudamérica. Las invasiones británicas al Río de la Plata en 1806 y 1807, aunque fracasaron militarmente, evidenciaron la vulnerabilidad del control español y la importancia estratégica de la región.

Estas derrotas llevaron al ministro británico Lord Castlereagh a reformular su estrategia y abandonar los planes de una tercera invasión de Buenos Aires. En lugar de ocupar militarmente las colonias, propuso fomentar la creación de gobiernos locales favorables a los intereses británicos. A largo plazo, si Francia lograba dominar la Península Ibérica, el Reino Unido consideraría el desmembramiento del Imperio español como una opción necesaria para preservar el equilibrio de poder en Europa y abrir nuevos mercados a sus manufacturas.

El proyecto afrancesado sobre los reinos y provincias americanas

“He resuelto continuar en mi propia dinastía el sistema de familia de Luis XIV y vincular España a los destinos de Francia; quiero coger la única oportunidad que me depara la suerte para regenerar a España, arrebatarla a Inglaterra y soldarla íntimamente a mi sistema. Recordad que el sol jamás se pone en la inmensa heredad de Carlos V y que ejerceré el imperio de ambos mundos”. Napoleón Bonaparte [4]

A comienzos del siglo XIX, Francia consideraba a España un aliado estratégico en su política continental frente al Reino Unido. Esta relación se basaba en una tradición de colaboración entre ambas monarquías, vigente desde el siglo XVIII con los Pactos de Familia entre los Borbones españoles y franceses. Sobre esta base, Napoleón Bonaparte desarrolló tres fases en su política hacia España. Primero, mantuvo la alianza firmada en el Tratado de San Ildefonso de 1796, renovada en secreto con Carlos IV en 1800. Luego, ante la creciente debilidad del poder real en la península, impulsó un cambio dinástico mediante las Abdicaciones de Bayona en 1808, situando a su hermano José Bonaparte en el trono español sin alterar la unidad del Imperio. Finalmente, entre 1811 y 1814, contempló el desmembramiento del territorio español para reorganizarlo bajo estructuras políticas subordinadas a Francia, incluyendo la emancipación de las provincias americanas.

Desde esta perspectiva, la guerra debía entenderse como parte de una lucha global por la hegemonía entre Francia y el Reino Unido. La disputa por la Península Ibérica y los territorios americanos no era más que una dimensión regional de ese enfrentamiento global entre potencias. El interés de Napoleón por Hispanoamérica ya era evidente antes del conflicto peninsular: en 1802 expresó ambiciones sobre el Caribe y el Golfo de México para contener a los británicos. En 1808, antes de las abdicaciones, ya había comenzado a enviar emisarios a América para influir en la opinión local.

Tras la ocupación de España, Napoleón consideró que las Abdicaciones de Bayona implicaban también la transferencia de los territorios ultramarinos a la dinastía Bonaparte, como reflejaba el Estatuto de Bayona, que proclamaba a José I como "Rey de las Españas y de las Indias". La alianza hispano-francesa comenzó a deteriorarse tras la derrota naval de Trafalgar en 1805, que socavó la confianza de Napoleón en la armada española. A esto se sumó la desconfianza hacia Carlos IV y su valido Manuel Godoy, cuya actitud ambigua frente a la Cuarta Coalición en 1806 generó sospechas en la corte imperial.

Con el Tratado de Fontainebleau (27 de octubre de 1807), que autorizaba el paso de tropas francesas por España para invadir Portugal, Napoleón obtuvo la cobertura diplomática necesaria para iniciar la ocupación del territorio español. José Bonaparte intentó instaurar una monarquía reformista que incluyera los territorios americanos. Esta intención ya la había expresado Napoleón en una carta a Joaquín Murat (10 de abril de 1808), en la que manifestaba su deseo de conservar la integridad de España y sus privilegios estamentales. La abdicación de la dinastía de los Borbones a favor de la Casa Bonaparte fue comunicada oficialmente a los territorios americanos mediante una nota del conde de Champagny, ministro de Relaciones Exteriores del Imperio francés, fechada en Bayona el 17 de mayo de 1808. Dirigida a virreyes y capitanes generales, la comunicación informaba del cambio dinástico en España y aseguraba que, aunque la dinastía había cambiado, “la monarquía, empero, subsiste”. [5]

Napoleón envió emisarios, armas y proclamas a América para obtener apoyo a José Bonaparte. Designó al marqués de Sassenay como representante ante el virrey del Río de la Plata, Santiago de Liniers. Aunque se intentó persuadir a las provincias, Napoleón no descartaba la intervención militar. La mayoría de los afrancesados que colaboraron en el Estatuto de Bayona eran reformistas moderados formados bajo Carlos III, que rechazaban tanto la monarquía absoluta como los excesos revolucionarios. Temiendo una guerra civil, justificaron su apoyo a José Bonaparte como medio para evitar un conflicto devastador y la secesión americana.

La Junta de Gobierno de Madrid dispuso que las Indias estuvieran representadas en la asamblea de Bayona, anuncio hecho en la Gaceta de Madrid el 24 de mayo de 1808. Los representantes designados no fueron elegidos, sino seleccionados entre americanos residentes en la península. Esta práctica se repetiría en las Cortes de Cádiz. El proceso estuvo marcado por improvisación e intentos de aparentar legalidad, como la selección de suplentes ante la negativa de muchos convocados.

El Estatuto de Bayona incluía un título dedicado a las "Colonias", reflejo de la influencia del constitucionalismo francés. Reconocía la representación americana en el Consejo de Estado y las Cortes, aunque el uso de los términos "colonias" y "metrópoli" era ajeno a la tradición jurídica española, que consideraba a los territorios americanos parte de la Corona de Castilla.

José Bonaparte fue proclamado rey de "España y de las Indias", aunque luego se adoptó la fórmula unificada de "Reinos y provincias españolas de América y Asia". Inicialmente, Napoleón consideró la fragmentación del Imperio español en América como una oportunidad para establecer relaciones comerciales directas bajo el sistema continental. Sin embargo, ante el riesgo de que esos territorios cayeran bajo control británico, decidió respaldar la integridad del Imperio español. Además, destacaba que la unión con Francia ofrecería nuevas oportunidades comerciales, y que Napoleón prestaría atención a las necesidades de las colonias, comprometiéndose a respaldar a su hermano José Bonaparte con auxilios para su administración. Desde la perspectiva de las autoridades y la población hispanoamericana, el dominio francés representaba una amenaza mayor que los Borbones en términos de centralización política y cargas fiscales. Esta percepción generó una resistencia generalizada, ya que, según se señaló en la época, la dominación napoleónica implicaba "una centralización mayor y exacciones económicas aún más cuantiosas", lo que motivó una oposición unánime tanto en la Península como en el Nuevo Mundo. [5]

Entre abril y junio de 1808, Napoleón ordenó el envío de emisarios a América para proclamar el nuevo orden. La estrategia fracasó: la población y autoridades locales rechazaron la legitimidad del nuevo monarca. En Caracas, el teniente Paul de Lamanon fue expulsado y capturado por los británicos; en México, el virrey José de Iturrigaray ordenó quemar las cartas francesas; y en Cádiz fue arrestado el general Octaviano d'Alvimar. Incluso Santiago de Liniers, de origen francés, evitó respaldar públicamente a José I.

La derrota de los franceses en Bailén (julio de 1808) y la pérdida de Madrid impidieron que el gobierno josefino se ocupara de América hasta marzo de 1809. Durante ese tiempo, las remesas de dinero desde América a Sevilla y Cádiz fortalecieron la resistencia española, sin que el régimen bonapartista pudiera impedirlo. En marzo de 1809, Napoleón ordenó preparar nuevas misiones con propaganda y copias del Estatuto de Bayona, pero nuevamente fracasaron.

Miguel José de Azanza, exvirrey de México y ministro de Indias de José I, lideró la política hacia América, apoyado por Gonzalo O'Farrill y colaboradores como Ignacio de Tejada y José Ramón Milá de la Roca. Azanza usó redes diplomáticas, incluso recurriendo a Estados Unidos. Sin embargo, sus emisarios fueron recibidos con hostilidad. Algunos fueron detenidos o ejecutados, como Manuel Rodríguez Alemán en Cuba o Juan Gustavo Nordlingh de Witt en México. La Junta Central emitió decretos autorizando su ejecución sin juicio.

En el ámbito de la política americana, fueron precisamente los ministros de José quienes ofrecieron una visión más firme y coherente con los intereses de la nación. Frente a ellos, las Cortes de Cádiz incurrieron en errores de gran magnitud, al ignorar o minimizar la gravedad de la situación en América. Atrapadas en un idealismo abstracto, no supieron articular una respuesta pragmática ante la descomposición del orden imperial aparte del democratismo.

En contraste, el gobierno josefino, pese a sus limitaciones materiales, impulsó una política realista, orientada a mantener la cohesión entre la metrópoli y los territorios ultramarinos. Desde el punto de vista legislativo, propuso una integración efectiva; y en el plano ejecutivo, trató de preservar el imperio dentro de sus escasos recursos. En este sentido, representó una alternativa que, aunque impopular, respondía con mayor lucidez a los desafíos del momento. Mientras tanto, el bloque gaditano, en su mayoría, actuó de forma fundamentalista o negligente, elevando principios formales por encima de cualquier previsión estratégica, y contribuyendo así a agravar el proceso de desmembramiento imperial.[6]

Todos los afrancesados coincidieron en sus memorias en señalar que, de haberse aceptado unánimemente a José Bonaparte como rey, no se habría producido ni oposición armada, ni guerra, ni intervención extranjera, ni destrucción de ciudades, ni pérdida de las colonias americanas. Así lo expresó el ilustrado español Amorós, para quien la insurrección contra los franceses fue el detonante de una cadena de calamidades que incluyó la emancipación de América. En esa misma línea, Juan Antonio Llorente sostuvo que la resistencia al nuevo régimen, alentada por los británicos y opuesta a los llamamientos de obediencia emitidos por Carlos IV y Fernando VII en 1808, condujo a la ruina de la patria. Según Llorente, si la nación hubiera seguido las instrucciones reales y no se hubiese rebelado, se habrían evitado la destrucción de ciudades, su despoblamiento, el empobrecimiento general y la pérdida de los territorios americanos. La conclusión de esta corriente crítica es que la guerra de independencia española y su radicalización política resultado en las Cortes de Cádiz fueron factores determinantes en el proceso de desintegración del Imperio español en América.[6]

Ante la imposibilidad de incorporar América al régimen bonapartista y el dominio naval británico, Napoleón propuso fomentar la independencia de los territorios, siempre que no cayeran en la órbita británica. Abandonó la idea de mantener la unidad imperial y retomó su plan original de emancipar las provincias, garantizando influencia francesa. No obstante, subestimó el vínculo entre España y sus dominios. Su imagen como libertador se debilitó tras el 2 de mayo de 1808. La mayoría de los hispanoamericanos no reconoció la autoridad de José I y rechazó las promesas contenidas en el Estatuto de Bayona.

Reconocimiento y apoyo económico a la independencia española

Durante la Guerra de Independencia Española (1808–1814), la Monarquía española afrontó una grave crisis política y fiscal. La guerra coincidió con el colapso del Antiguo Régimen y el inicio de la transición hacia un nuevo sistema político y tributario. Ante el colapso del sistema fiscal en la península, las Juntas locales recurrieron a requisiciones y donativos forzosos. En este contexto, la supervivencia de la resistencia española dependió en gran medida del apoyo económico procedente de Hispanoamérica.

La Real Hacienda, fragmentada y con una capacidad limitada de recaudación, fue sostenida en gran parte por los caudales americanos. Estas remesas financiaron al gobierno central y sus ejércitos en los años más críticos del conflicto. Se estima que los recursos Hispanoamericanos representaron aproximadamente el 60 % de los ingresos de la Real Hacienda metropolitana hasta 1811, momento en el que el conflicto con los movimientos independentistas interrumpieron su envío. Especialmente importantes fueron los caudales del Virreinato de Nueva España, que llegó a aportar hasta el 80 % de los fondos remitidos desde América contra la invasión napoleónica.

El sistema tributario en los reinos y provincias americanas estaba altamente especializado para cumplir las exigencias de la monarquía hispánica. Cuba, por ejemplo, pasó de ser receptora de recursos a convertirse, gracias al auge azucarero, en fuente propia de ingresos. A lo largo del siglo XIX, las posesiones caribeñas restantes siguieron aportando fondos a la Hacienda española incluso después de iniciada la descomposición del Imperio español.

Entre 1808 y 1809, Nueva España tuvo un papel decisivo. Ante la desorganización fiscal en la península, la Junta Central Suprema apeló a la lealtad del virreinato para sostener el esfuerzo bélico. Las élites novohispanas ofrecieron donativos, préstamos y situados -en principio dirigidos a apoyar otras posesiones americanas-. Solo en esos dos años, se extrajeron más de 59 millones de pesos fuertes, enviados principalmente desde Veracruz a Cádiz, a bordo de navíos españoles y hasta incluso en buques británicos. La Real Hacienda gestionó más de 26 millones en forma de préstamos y donativos. Las instituciones más relevantes fueron la Casa de Moneda de México y el Consulado de Veracruz.

El virrey del Perú, José Fernando de Abascal, impulsó una política activa de recaudación de donativos entre las élites limeñas. Utilizó correspondencia privada y negociaciones personalizadas para asegurar fondos y reforzar la fidelidad política. A cambio, ofreció privilegios fiscales, ascensos y concesiones comerciales. Abascal donó parte de su salario y convocó a la población a contribuir mediante un bando publicado en la "Minerva Peruana". El Consulado de Lima se convirtió en el principal financiador de la Corona, comprometiéndose a entregar hasta un millón de pesos.

Durante el periodo 1808–1814, las recaudaciones anuales superaron regularmente los 50.000 pesos, salvo en 1814. Esta cifra era relevante si se considera que un fusil inglés costaba 17 pesos. Con el tiempo, ante la dificultad de sostener la política de donaciones, se propuso sustituirlas por préstamos con interés. La Junta de Arbitrios no fue creada hasta el regreso de Fernando VII, por lo que prevaleció una política pragmática de negociación directa. La lógica del Antiguo Régimen establecía que todo servicio al rey debía ser recompensado con mercedes o privilegios.

Caudales por región de procedencia (1808–1811, con nombre y tipo de buque)

Época de la guerra de la independencia. Año de 1808 a 1814. Razon de los caudales pertenecientes á la real hacienda, conducidos desde Indias el año de 1808, con expresion de las fechas de las llegadas de los buques, sus nombres, puertos de su procedencia, total del caudal en pesos fuertes, y su equivalente en rs. vn. Los valores están expresados tanto en pesos fuertes como en reales de vellón (1 peso fuerte = 20 rvn).[7]

El total arribado a los puertos de España entre moneda acuñada, oro y plata corresponde con el valor de 45.712.184 de pesos fuertes. La proporción de caudales que llegaron al puerto de Cádiz procedentes de otras regiones distintas a la América española fue prácticamente irrelevante en comparación con los fondos originados en los territorios americanos. Mientras que desde otros lugares se remitieron apenas 44.100 pesos fuertes, desde América se enviaron 45.668.085 lo que representa más del 99,9 % del total recibido. Esta abrumadora diferencia evidencia el grado de dependencia económica que tenía España durante la ocupación napoleónica y permite entender el impacto que supuso el apoyo hispanoamericano en términos de financiación y sostenimiento del Estado. [8]

Nueva España (17 envíos, total: 24.442.250 pesos fuertes / 488.845.000 rvn)

| Nº | Fecha | Buque | Puerto de procedencia | Pesos fuertes | Reales de vellón |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 24 de diciembre de 1808 | Veracruz | 1.696.344 | 33.926.880 | |

| 2 | 24 de diciembre de 1808 | Veracruz | 1.605.446 | 32.108.920 | |

| 3 | 6 de enero de 1809 | Habana | 121.639 | 2.432.780 | |

| 4 | 1 de febrero de 1809 | Veracruz y Habana | 6.753.133 | 135.062.660 | |

| 5 | 6 de agosto de 1809 | Veracruz y Habana | 3.361.869 | 67.237.380 | |

| 6 | 10 de agosto de 1809 | Bergantín San Miguel Segundo | Honduras | 205.567 | 4.111.340 |

| 9 | 22 de diciembre de 1809 | Veracruz | 1.500.000 | 30.000.000 | |

| 10 | 19 de enero de 1810 | Fragata mercante San Francisco de Borja | Campeche | 21 | 420 |

| 15 | 2 de mayo de 1810 | Veracruz y Habana | 4.146.189 | 82.923.780 | |

| 22 | 24 de septiembre de 1810 | Fragata mercante Catalina | Honduras | 200 | 4.000 |

| 23 | 6 de octubre de 1810 | Veracruz y Habana | 1.726.016 | 34.520.320 | |

| 24 | 19 de diciembre de 1810 | Fragata mercante Nicaragua | Veracruz | 228.582 | 4.571.640 |

| 25 | 19 de diciembre de 1810 | Veracruz | 1.566.244 | 31.324.880 | |

| 26 | 22 de febrero de 1811 | Veracruz | 1.530.000 | 30.600.000 | |

| 28 | 14 de marzo de 1811 | Barca Atrevida | Veracruz | 1.000 | 20.000 |

Perú (6 envíos, total: 3.831.080 pesos fuertes / 76.621.600 rvn)

| Nº | Fecha | Buque | Puerto de procedencia | Pesos fuertes | Reales de vellón |

|---|---|---|---|---|---|

| 7 | 17 de agosto de 1809 | Callao de Lima | 1.413.122 | 28.262.440 | |

| 13 | 22 de abril de 1810 | Fragata mercante Primera | Callao de Lima | 284.830 | 5.696.600 |

| 14 | 28 de abril de 1810 | Fragata mercante Joaquina | Callao de Lima | 310.233 | 6.204.660 |

| 19 | 24 de junio de 1810 | Fragata mercante Neptuno | Callao de Lima | 26.133 | 522.660 |

| 21 | 9 de agosto de 1810 | Fragata mercante Fuerte-Hermosa | Callao de Lima | 230.518 | 4.610.360 |

| 27 | 8 de febrero de 1811 | Callao de Lima | 18.396 | 367.920 |

Costa Firme (4 envíos, total: 2.416.266 pesos fuertes / 48.325.320 rvn)

| Nº | Fecha | Buque | Puerto de procedencia | Pesos fuertes | Reales de vellón |

|---|---|---|---|---|---|

| 11 | 17 y 18 de febrero de 1810 | Puerto Rico | 2.369.971 | 47.399.420 | |

| 12 | 12 de marzo de 1810 | Cartagena de Indias | 41.636 | 832.720 | |

| 16 | 4 de mayo de 1810 | Cartagena de Indias | 4.021 | 80.420 | |

| 20 | 8 de agosto de 1810 | Goleta Correo Carmen | Cartagena de Indias | 638 | 12.760 |

Río de la Plata (3 envíos, total: 191.025 pesos fuertes / 3.820.500 rvn)

| Nº | Fecha | Buque | Puerto de procedencia | Pesos fuertes | Reales de vellón |

|---|---|---|---|---|---|

| 8 | 12 de diciembre de 1809 | Montevideo | 152.939 | 3.058.780 | |

| 17 | 2 de junio de 1810 | Montevideo | 24.904 | 498.080 | |

| 18 | 24 de junio de 1810 | Montevideo | 13.182 | 263.640 |

Tabla 1 total general de moneda acuñada según la región de origen

| Región | Envíos | Total pesos fuertes | Total reales de vellón | Porcentaje | Distribución visual |

|---|---|---|---|---|---|

| Nueva España | 15 | 22.894.402 | 457.888.040 | 78,05 % | |

| Perú | 6 | 3.831.080 | 76.621.600 | 13,06 % | |

| Costa Firme | 4 | 2.416.266 | 48.325.320 | 8,24 % | |

| Río de la Plata | 3 | 191.025 | 3.820.500 | 0,65 % | |

| Total | 28 | 29.332.773 | 586.655.460 | 100 % |

| Carga | Nº de embarcaciones | Valor en pesos fuertes |

|---|---|---|

| Pesos Fuertes | 213 | 45.660.058,90 |

| Plata | 2 | - |

| Oro | 6 | 52.125,94 |

| Alhajas (oro y plata) | 1 | - |

| Total | 222 | 45.712.184,84 |

Próceres hispanoamericanos en la guerra de Independencia española

Durante la Guerra de Independencia Española (1808–1814), numerosos criollos americanos participaron como oficiales del Ejército y la Armada españoles en la lucha contra las tropas napoleónicas, antes de convertirse en protagonistas de los movimientos emancipadores de Hispanoamérica. Estos futuros próceres, muchos de ellos formados desde jóvenes en la Península Ibérica y vinculados a la élite civil o militar de sus regiones de origen, acumularon experiencia de combate que más tarde trasladarían a sus campañas independentistas.

Destacan casos como el de José de San Martín, oficial veterano del Ejército español que combatió en Orán, el Rosellón, Portugal y en batallas clave como Bailén y Albuera, antes de regresar al Río de la Plata para liderar el proceso emancipador. En Cádiz coincidió con Carlos de Alvear y José Miguel Carrera, quienes también lucharon en batallas como Uclés, Consuegra o Ciudad Real, formando parte de unidades de élite como la Guardia de Corps y los Húsares de Galicia. Otros, como Manuel Blanco Encalada, se destacaron en la Armada Real y participaron en la rendición de la escuadra francesa en Cádiz.

Numerosos miembros de los Blandengues de la Frontera del Río de la Plata participaron en el norte peninsular como parte del Regimiento de Buenos Aires, combatiendo en plazas como Medina de Rioseco o Ciudad Rodrigo. Entre ellos se contaron Antonio y Diego González Balcarce, José Casimiro Rondeau, Nicolás de Vedia y los hermanos Zufriategui. Desde otros territorios, como Perú, Nueva Granada o Venezuela, también participaron aristócratas criollos y representantes políticos, como José de la Riva Agüero, Carlos de Montúfar, Domingo Caycedo o Fernando Rodríguez del Toro, quienes combatieron en batallas como Bailén, Alcolea, Somosierra o Uclés. Algunos, como el ecuatoriano Juan José de la Mar, alcanzaron grados superiores y destacaron en campañas como las de Zaragoza o Valencia. El caso del puertorriqueño Antonio Valero de Bernabé, veterano condecorado de numerosas acciones bélicas en la Península, y posteriormente general del ejército libertador, muestra cómo varios oficiales criollos mantuvieron su fidelidad a la corona hasta etapas avanzadas, antes de cambiar de bando. Lo mismo ocurre con figuras como Tomás de Iriarte, Miguel y José Felipe Letamendi, o el chileno Eugenio Cortés de Azúa.

También hubo personajes de trayectoria ambigua o cambiante, como el cubano José Álvarez de Toledo, o el venezolano Feliciano Montenegro, quienes sirvieron en los Reales Ejércitos y participaron luego en campañas insurgentes, aunque algunos como Álvarez de Toledo regresarían más tarde a filas realistas. La experiencia militar adquirida por estos próceres en Europa resultó decisiva en la organización de los nuevos ejércitos americanos. Muchos de ellos lideraron cuerpos militares, armadas y campañas independentistas, fundaron escuelas de formación castrense y ocuparon altos cargos en los nuevos Estados. Algunos, como San Martín, La Mar, Alvear, Blanco Encalada o Riva Agüero, incluso ejercieron la jefatura del Estado.

La paradoja de haber luchado junto a españoles contra franceses, y poco después combatir contra esos mismos españoles en América, marcó las biografías de estos personajes. Sus trayectorias reflejan las tensiones y contradicciones de un periodo donde las lealtades personales, ideológicas y políticas evolucionaron en función de los acontecimientos y de los proyectos de futuro para ambos hemisferios de la Monarquía Hispánica.

Listado no exhaustivo de próceres hispanoamericanos

| N.º | Nombre | Unidades / Participación en combate |

|---|---|---|

| 1 | José de San Martín | Regimiento de Murcia, Regimiento de Caballería de Línea, Húsares de Borbón |

| 2 | Carlos de Alvear | Guardia de Corps (Carabineros Reales) |

| 3 | José Miguel Carrera | Voluntarios de Madrid, Húsares de Galicia |

| 4 | Manuel Blanco Encalada | Armada Real (Poza de Santa Isabel) |

| 5 | Antonio González Balcarce | Regimiento de Buenos Aires, acciones en el norte peninsular |

| 6 | Diego González Balcarce | Regimiento de Buenos Aires |

| 7 | José Casimiro Rondeau | Regimiento de Buenos Aires |

| 8 | Nicolás de Vedia | Regimiento de Buenos Aires |

| 9 | Juan Zufriategui | Blandengues, Ejército de Whittingham |

| 10 | Prudencio Zufriategui | Blandengues |

| 11 | José Ildefonso de Machain | Guardias de Corps, batalla de Medina de Rioseco |

| 12 | José de la Riva Agüero | Guipúzcoa, Burgos, Alcolea |

| 13 | Carlos de Montúfar | Húsares de la Guardia de Corps, Bailén, Somosierra |

| 14 | Fernando Rodríguez del Toro | Guardia de Corps, batalla de Uclés |

| 15 | Domingo Caycedo | Batalla de Chiclana |

| 16 | Servando Teresa de Mier | capellán militar del Voluntarios de Valencia, batallas de Alcañiz, María, Belchite |

| 17 | José Higinio Durán y Martel | Fabricación de cartuchos, defensa de Cádiz |

| 18 | José Matías Zapiola | Armada Real (cañonera Cádiz) |

| 19 | Eustoquio Moldes | Guardia de Corps |

| 20 | José de Moldes | Guardia de Corps |

| 21 | Francisco de Gurruchaga | Armada Real, batalla de Trafalgar |

| 22 | Matías de Irigoyen | Armada Real, batalla de Trafalgar |

| 23 | Juan Martín de Pueyrredón | Regimiento de Húsares |

| 24 | Hilarión de la Quintana | Dragones |

| 25 | José de la Mar | Regimiento de Saboya, batallas de Tudela, Zaragoza y Valencia |

| 26 | Tomás de Iriarte | Colegio de Artillería, campañas en Sevilla, Cádiz y Cataluña |

| 27 | Antonio Valero de Bernabé | Regimientos de Murcia, Sevilla, Chinchilla, Valencia, Reina |

| 28 | Eugenio Cortés de Azúa | Armada Real, Trafalgar, defensa de Cádiz |

| 29 | José Álvarez de Toledo | Armada Real, Cádiz, batalla de Espinosa de los Monteros |

| 30 | Feliciano Montenegro | Batallón de Valencia, batallas de Bailén, Tudela y Bubierca |

| 31 | Francisco Carabaño Aponte | (No se especifica unidad concreta) |

| 32 | Manuel Ignacio Muñoz y Herrera | Zapadores, batalla de Bailén, Estado Mayor de Ingenieros |

| 33 | Juan Sánchez Ramírez | Milicias dominicanas, batalla de Palo Hincado |

| 34 | Ramón Power Giralt | Armada Real, fragata en Cádiz, capitán de fragata |

Soldados hispanoamericanos en la Guerra de Independencia Española

Reconquista de Buenos Aires por el capitán de navío D. Santiago Liniers, haciendo prisionera a la guarnición inglesa con su comandante Beresford. Vuelve la escuadra británica en 1807 a atacar con empeño la misma plaza, y es rechazada por el valor de nuestros marinos y soldados.

Durante la Guerra de Independencia Española (1808–1814), un contingente de soldados originarios del Virreinato del Río de la Plata combatió en la Península contra las fuerzas napoleónicas. Estos hombres, procedentes de unidades como los Blandengues de la Frontera, los Dragones y el Regimiento Fijo de Buenos Aires, habían sido capturados por los británicos durante las segundas invasiones inglesas al Río de la Plata (1806–1807) y posteriormente deportados al Reino Unido. Tras varios meses de cautiverio, fueron enviados a La Coruña coincidiendo con el estallido del conflicto hispano-francés.

En ese contexto, los soldados fueron incorporados al Ejército de Galicia, donde formaron una nueva unidad denominada Batallón de Buenos Ayres. Esta fuerza reunió a cerca de un millar de hombres procedentes de los actuales territorios de Argentina, Uruguay y Paraguay. Entre 1808 y 1810, participaron activamente en las campañas del frente noroccidental, combatiendo en batallas como Medina de Rioseco, Espinosa de los Monteros, Tamames y el sitio de Astorga. Enfrentaron incluso al propio Napoleón en la acción del 8 de enero de 1809, y recibieron varias distinciones, entre ellas el título de Beneméritos de la Patria.

Con la posterior reorganización del ejército español y el avance de los movimientos independentistas en América, el batallón fue disuelto en 1811 y sus miembros redistribuidos en otras unidades. Algunos lograron regresar al Río de la Plata, donde desempeñaron un papel destacado en la política y en las guerras de independencia. Entre ellos se encuentran José Casimiro Rondeau, Antonio González Balcarce y Fulgencio Yegros, quienes ocuparían altos cargos militares y políticos en las nuevas repúblicas sudamericanas.

Durante mucho tiempo, esta participación rioplatense en la lucha contra Napoleón fue ignorada por la historiografía. No obstante, investigaciones recientes han recuperado su memoria, en particular gracias a los trabajos del historiador argentino Horacio Guillermo Vázquez Rivarola, quien ha dedicado un extenso estudio a la historia del Batallón de Buenos Ayres.

Unidades que formaron el Batallón Buenos Ayres

Batallón Buenos Ayres_-_Common_Version_of_the_Colours.svg.png) .svg.png) 1. Regimiento de Infantería de Buenos Ayres 2. Regimiento de Dragones de Buenos Ayres 3. Cuerpo Veterano de Caballería de Blandengues de Buenos Ayres 4. Cuerpo Veterano de Caballería de Blandengues de Montevideo 5. Escuadrón de Voluntarios de Caballería de Yapeyú 6. Regimiento de Voluntarios de Caballería de Córdoba 7. Húsares Urbanos de Montevideo 8. Cazadores Urbanos de Montevideo 9. Voluntarios de Caballería del Paraguay |

Proyectos napoleónicos de apoyo a las emancipaciones

Las declaraciones de Napoleón en favor de la independencia americana, realizadas en 1809, respondían a una situación de debilidad geopolítica, en la que ni Francia ni España podían ejercer un control efectivo sobre sus antiguas colonias. En ese contexto, su postura se interpretó como una maniobra táctica, orientada a evitar que los territorios americanos cayeran bajo dominio británico. Sin embargo, de haber contado con los medios necesarios, es probable que Napoleón hubiera retomado la política de restauración del orden colonial promovida por los afrancesados españoles. Los afrancesados sin embargo enfrentaron una misión prácticamente imposible. Carecían de medios militares y apoyo social suficiente para consolidar la adhesión americana al régimen josefino. A estas dificultades se sumaba la actividad de los propios agentes franceses desplegados en América, bajo la coordinación de su agente en Baltimore Monsieur Desmoland (Desmolands, Desmolard o Desmolards) cuya identidad exacta sigue siendo desconocida. [9]

El respaldo público de Napoleón a la independencia de los territorios americanos quedó reflejado en una intervención oficial de uno de sus ministros ante el Cuerpo Legislativo el 12 de diciembre de 1809. En dicha declaración, se afirmaba que el emperador no se opondría a la emancipación de las naciones continentales de América, al considerarla parte del curso natural de los acontecimientos. Francia aceptaría tanto la continuidad del vínculo entre las colonias y la metrópoli como su aspiración a una independencia plena, siempre que ello no implicara una alianza con el Reino Unido. Estos emisarios franceses alentaban los movimientos independentistas, ofrecían promesas de apoyo militar y dejaban entrever que Francia vería con buenos ojos la ruptura definitiva con la monarquía española.

La ocupación de España por parte de Napoleón Bonaparte había sido presentada oficialmente como una operación dirigida contra Portugal, país que se negó a aplicar el bloqueo continental contra el comercio británico. Sin embargo dicha justificación ocultaba objetivos estratégicos mucho más amplios relacionados con América. Entre los investigadores que abordaron esta dimensión destaca el venezolano Caracciolo Parra Pérez, quien en su obra "Bayona y la política de Napoleón en América" recopiló documentos que señalan la intención del emperador francés de intervenir en los territorios americanos del Imperio español. Diez años después, Miguel Artola revisará este asunto en la Revista de Indias, Año X (1949) bajo el título "Los afrancesados y América". Uno de los textos más reveladores es el titulado Instrucciones dadas por José Napoleón a M. Desmoland o Desmorlad,[10][11] donde se delinean directrices para fomentar insurrecciones en Hispanoamérica. En él, se insta a los agentes napoleónicos a ganarse el favor de las elites criollas y del clero, prometiendo independencia, libertad comercial y reformas económicas favorables. Se proponía, además, destacar los agravios sufridos por los criollos bajo el dominio peninsular, exaltar los talentos locales ignorados por la administración española y coordinar levantamientos simultáneos en distintos puntos del continente. El plan también incluía tácticas de desestabilización, como el uso de sobornos, la infiltración de círculos cercanos a autoridades coloniales y la interrupción del flujo de caudales hacia la metrópoli.

El impacto de la guerra en la Península Ibérica se sintió rápidamente en América. A comienzos de 1810, se iniciaron movimientos revolucionarios en Caracas, Buenos Aires y Santiago de Chile. Poco después, Venezuela declaró su independencia, mientras que las otras regiones amenazaban con seguir el mismo camino. En cambio, en México y Perú, los levantamientos fracasaron, lo que convirtió a estas regiones —ricas en recursos estratégicos para la Corona— en objetivos prioritarios para la política exterior napoleónica.

Napoleón pensaba que los Estados Unidos serían los principales beneficiados de la independencia de la América española. En 1811, algunos agentes recibieron instrucciones de fomentar incidentes fronterizos en territorios cercanos a Estados Unidos con el objetivo de justificar una intervención norteamericana, que contaría con respaldo francés y facilitaría la secesión de las colonias españolas. Con el objetivo de fomentar la independencia de estas colonias y debilitar el poder de la resistencia española, Napoleón buscó el respaldo de Estados Unidos. A mediados de 1811, ordenó a su embajador en Washington que solicitara el apoyo del presidente James Madison para asistir con armas y equipamiento militar a los insurgentes sudamericanos. A cambio, Napoleón se mostró favorable a la anexión de Florida por parte de Estados Unidos, territorio clave para el control comercial del Golfo de México.

El emperador también autorizó el envío de fuerzas navales hacia América del Sur y propuso formalmente la venta de Florida y de Texas a Estados Unidos. Aunque James Madison acogió positivamente esta política, su país se encontraba al borde de la guerra con el Reino Unido, lo que limitó su capacidad de colaborar militarmente. No obstante, puso a disposición de Francia su red de agentes en América, entre ellos Joel Roberts Poinsett, cónsul en Buenos Aires y Santiago, que facilitó los contactos con líderes locales independentistas. Las negociaciones entre ambos gobiernos sobre la venta de Florida continuaron durante 1812, pero quedaron interrumpidas debido a la campaña rusa de Napoleón y al estallido de la guerra entre Estados Unidos y el Reino Unido. La posibilidad de un acuerdo final se desvaneció con la derrota de Francia y el colapso del régimen bonapartista en España. Con el inicio de la campaña de Rusia en 1812, el interés de Napoleón por los asuntos americanos quedó relegado a un segundo plano dentro de su agenda política. Esta red inicial de agentes bonapartistas, concebida para contrarrestar la influencia británica y española, sirvió posteriormente de apoyo logístico y político a los exiliados afrancesados tras la derrota del Imperio, incluido el propio José Bonaparte, refugiado en Filadelfia. Desde allí, entre 1814 y 1821, se mantuvo viva la esperanza de un nuevo proyecto bonapartista en América Hispana, alentado por esa pequeña corte en el exilio y por el propio Napoleón hasta su muerte en Santa Elena.

Durante el Trienio Liberal, los sectores afrancesados de la prensa española mostraron una actitud más pragmática que la del gobierno constitucional. Mientras las autoridades confiaban en que la restauración de la Constitución de 1812 y la extensión formal de sus derechos bastarían para contener el movimiento emancipador en América, publicaciones como la Miscelánea de Javier de Burgos y El Censor advertían que la separación de las colonias era difícil de evitar. Consideraban ingenuo la negociación condicionada a la indivisibilidad del Imperio, y señalaban que, aunque reconocían el derecho a la emancipación, hacerlo mediante una revolución era una decisión imprudente y desacertada.

Estas posturas críticas recordaban que las declaraciones constitucionales de igualdad entre españoles y americanos habían sido vacías frente a la realidad existente. Por ello, proponían medidas conciliadoras: suprimir unilateralmente el esfuerzo militar, reemplazar a las autoridades realistas vinculadas al absolutismo y enviar comisionados que dialogaran con los líderes insurgentes. Si estos mantenían su voluntad de independencia, sugerían que España debía reconocerla sin condiciones, estableciendo relaciones diplomáticas y comerciales en términos de igualdad. La llegada al poder en España de los exaltados en julio de 1822 implicó el cierre de toda la prensa afrancesada.

Sebastián Miñano, excolaborador de El Censor y figura destacada entre los antiguos josefinos, publicó en 1824 una Histoire de la Révolution d’Espagne que refleja una visión muy crítica hacia los gobiernos liberales del Trienio. Escrito en plena década ominosa, el texto enfatiza los errores del constitucionalismo español, especialmente la imposición de un sistema representativo uniforme tanto en la Península como en las provincias ultramarinas. Miñano cuestiona cómo un gobierno surgido de una insurrección podía exigir obediencia a las colonias americanas, y critica la torpeza del ministro de Ultramar por amenazar con el uso de la fuerza en 1820, lo que según él destruyó toda posibilidad de reconciliación.

El autor rechaza que la intransigencia de Fernando VII fuese la causa principal de la emancipación, culpando en cambio a la injerencia británica y estadounidense. Según Miñano, la independencia no fue impulsada por un deseo auténtico de libertad entre los pueblos originarios, sino por el deseo de las potencias extranjeras en connivencia con los criollos. Responsabiliza a la falta de pragmatismo del gobierno español, al fundamentalismo liberal y al cinismo de Inglaterra del desenlace en una ruptura violenta. Desde su perspectiva, el proceso no supuso un avance civilizatorio, sino un retroceso que daría lugar al caudillaje y los regímenes dictatoriales. [6]

Según Andrés Muriel, sin el ejemplo revolucionario que ofreció la metrópoli frente a la invasión napoleónica y sin la adopción del principio de soberanía popular por parte del constitucionalismo gaditano, las colonias americanas podrían haberse mantenido leales a la monarquía española. Sin embargo, tras 1833, fallecido Fernando VII y con España centrada en sus propios procesos políticos, los antiguos afrancesados dejaron de mostrar interés por el devenir de los antiguos reinos y provincias americanas.

Véase también

Bibliografía

- Candelaria Saiz Pastor (2010). «Hacienda y crisis en el marco del Antiguo Régimen. La vertiente americana». Universidad de Alicante.

- Daniel Morán, Jesus Yarango, Carlos Carcelén (2025). «Negociación y fidelidad en tiempos de guerra. Donativos limeños durante la administración del virrey Abascal,1806-1814». América Latina en la Historia Económica 32(1).

- Domínguez Nafría, Juan C. «La América española y Napoleón en el Estatuto de Bayona». Rev. int. estud. vascos. Cuad., 4, 2009, 315-346.

- Juan Pro (2013). «El sueño afrancesado: imaginar la América española como periferia del Imperio napoleónico*». El poder de la historia.

- Emilio Ocampo (2007). La Última Campaña del Emperador Napoleón y la Independencia de América.

- Antonio Moliner Prada (2014). «La Guerra de la Independencia española y la cuestión americana». Rev.Alcores 18.

- Juan Andreo García. «Plata Mexicana para la guerra española . El bienio de La Junta Central Suprema de España e Indias (1808-1809)». Universidad de Murcia. España.

- Ricardo PÉREZ GÓMEZ. «PRÓCERES HISPANOAMERICANOS EN LA GUERRA DE INDEPENDENCIA ESPAÑOLA (1808-1814)». Revista de Historia Militar Número 136 (2024).

- Horacio Guillermo Vazquez Rivarola (2021). El Batallón Buenos-Ayres: Héroes gauchos, paraguayos y peninsulares contra Napoleón.

- MARÍA ISABEL GONZÁLEZ DEL CAMPO. «LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA Y LOS AMERICANOS ESPAÑOLES, EN LOS DOCUMENTOS DE LA COLECCIÓN GÓMEZ DE ARTECHE.». Revista de las Cortes Generales. España ago 1, 2008.

Notas

Citas

Referencias

- ↑ Ricardo PÉREZ GÓMEZ. «Próceres hispanoamericanos en la Guerra de Independencia Española (1808-1814)». Revista de Historia Militar Número 136 (2024).

- ↑ Horacio Guillermo Vazquez Rivarola (2021). El Batallón Buenos-Ayres: Héroes gauchos, paraguayos y peninsulares contra Napoleón.

- ↑ Candelaria Saiz Pastor (2010). «Hacienda y crisis en el marco del Antiguo Régimen. La vertiente americana». Universidad de Alicante.

- ↑ Miramón, Alberto (1978). Política secreta de Napoleón en Nueva Granada. Colección de bolsilibros (30). Bogotá: Academia Colombiana de Historia. p. 159.

- ↑ a b Tomás González (29 de mayo de 2012). «La reacción de las Provincias Americanas ante un Reino sin Rey (1808)». Cuadernos Unimetanos.

- ↑ a b c López Tabar, Juan (2016). «América en el pensamiento de los afrancesados». Jesús Longares Alonso: el maestro que sabía escuchar.

- ↑ Canga Argüelles, José (1833). Diccionario de hacienda con aplicación á España Tomo 1.

- ↑ López Molina, Luis; Vázquez Fariñas, María; Pontón Aricha, Teresa (13 de septiembre de 2018). Cádiz: del Floreciente S.XVIII al Port of the Future del S.XXI (Libro electrónico). Editorial Dykinson, S.L. p. 637. ISBN 9788491488439.

- ↑ Carlos Gustavo Mejía Chávez (2025). ¡VIVA NAPOLEÓN / MUERA BONAPARTE! Propaganda y opiniones contrastadas en el.

- ↑ «LAS INSTRUCCIONES DE JOSE NAPOLEON PARA EL AGENTE DESMOLAND». Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia Sesquicentenario de la Independencia · Tomo 45 (Venezuela). 1962.

- ↑ «Copia de las instrucciones dadas por José Napoleón Bonaparte al comisionado que tiene en Baltimore Mr. Desmorlad y a los demás que bajo sus órdenes han pasado a las Américas españolas con el fin de sublevarlas. Año 1810.».