Hórreo asturiano

El hórreo asturiano (en asturiano horru) es un hórreo, construcción tradicional rural, con elementos característicos de Asturias (España).

Características del hórreo asturiano

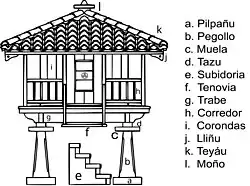

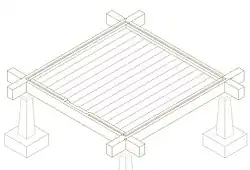

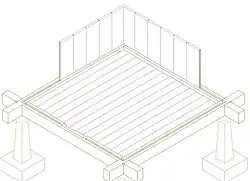

El hórreo asturiano "tipo" se encuentra perfectamente definido, con tres características invariables: La planta cuadrada, las paredes formadas por tablas dispuestas verticalmente y engarzadas en dos cuadros de cuatro vigas, uno en su parte inferior y otro superior y la disposición de la techumbre, a cuatro aguas y rematada en un solo vértice. La construcción descansa generalmente sobre cuatro pegollos,[1] en número variable.[2][3] Estos hórreos, al margen de las modificaciones que los propietarios hayan podido hacer en los varios siglos que tienen algunas de estas construcciones, no tienen clavos o fijaciones permanentes, de forma que podrían desmontarse y transportarse en caso de que la familia propietaria tuviera que reubicarse.[3]

En el siglo XVIII Gaspar Melchor de Jovellanos realiza los primeros trabajos de descripción y análisis de hórreos de la península ibérica, reduciendo el análisis al hórreo asturiano, que recoge en sus Diarios y en otros escritos. Su información la repetirán todos los estudiosos posteriores y pese al tiempo transcurrido aún resulta válida.[4] En 1917 el etnólogo polaco Eugeniusz Frankowski estudió el resto de los hórreos hispánicos.[5]

«...y pues no hay otra cosa que hacer, voy a ver una nueva panera u horrio, recién construido, con el carpintero, que me dará razón de las partes. Los pies sobre que se sostiene este edificio, que son de piedra de grano, se llaman pegollos, y las piedras llanas y cuadradas que están encima sobre las cuales apoyan las maderas, muelas, porque siendo muchas veces redondas, este es su verdadero nombre. Las vigas fundamentales se llaman trabes, las tablas colocadas perpendicularmente sobre ellas y unidas en forma de pared o tabique, colondras. las otras vigas transversales que están sobre ellas, liños; los cuartones, transversales también, que están sobre ellas, tocas, porque cubren. Las vigas curvas sobre que apoya la cubrición, vigas paneras, porque se forman en peculiar para estas obras; las que unen con ellas el encuentro, gatos porque traban y agarran unas partes con otras: Los maderos que van desde los cuatro ángulos al centro de cubrición, aguilones, por igual razón de analogía, y por la misma, llaman filera a la vigueta que corre por medio de toda la cubrición, y en que terminan los aguilones y las tijeras, que son unas tornapuntas que bajan desde el ápice a los costados o tocas. Las viguetas que corren por bajo en los cabrios llaman tercias y cabrios a las tablas de la cubrición que desde el ápice bajan por todas partes a los extremos, saliendo fuera a formar las alas, que es la parte inferior del tejado, que se arrojan para evacuar las aguas. Los cabrios, apoyan sobre otros pontones o viguetas que los reciben donde caen las tejas, y llaman por lo mismo agujeros o aguaderas. Vigazón es la viga inferior que corre de trabe a trabe para sostener los puentes, que son las tablas del suelo o piso, y cadenas las viguetas que sirven al mismo fin en sentido contrario. Tenovia (a cuyo nombre es difícil hallar raíz) es el tablón que sirve de subidera desde la escalera al horrio.»[6]

Sobre su uso, Jovellanos[3] dice:

"Sirve para ropero de los «vestidos de fiesta» y aún dormitorio «no bien se aumenta la familia, cuando el matrimonio principal se traslada al hórreo (...) Por el exterior el hórreo suele albergar buenos palomares y colmenas, y bajo él se guardan la leña, el carro y otros muchos aperos del campo."

El hórreo de tipo asturiano se encuentra en las regiones que se engloban bajo la demarcación histórica de Las Asturias.[5] Puede encontrarse en el actual territorio del Principado de Asturias, el occidente de Cantabria (las Asturias de Santiyana) así como en la actual Galicia, hasta la montaña oriental lucense. Prevalece en los concejos gallegos de A Pontenova, Ribeira de Piquín, Negueira de Muñiz, Fonsagrada, Navia de Suarna, Cervantes y Becerreé. En comarcas del norte de León (Babia, Laciana, Oumaña, La Balouta, Villablino, Oseja de Sajambre o Soto de Valdeón, entre otros).[6]

Historia del hórreo asturiano

Se considera que los hórreos "tipo" más antiguos aún en pie son los de Batón, parroquia de El Bustíu (1505), el de Piedrafita, parroquia de San Martín de Vallés (1507) y el hórreo de Anxel, en Lloses. La escasa presencia de construcciones de esa época pese a su mención en la documentación sugiere que fueron sustituidos durante los siglos XVIII y XIX, a causa del desarrollo demográfico y agrícola.[6]

Edad Antigua

El hórreo atlántico, familia constructiva al que pertenece el hórreo asturiano, tiene presencia desde comienzos de la Edad del Hierro, ya en la Meseta. El noroeste peninsular va adquiriendo un clima más similar al actual, lo que podría haber supuesto la inundación y destrucción de los almacenes en forma de silos a nivel de suelo. No obstante, es durante la Segunda Edad del Hierro que los hórreos en altura se generalizan, especialmente en la Asturia (Cismontana y Trasmontana),[7] su soporte, a juzgar por las pruebas arqueológicas, aún no fue mediante pegollos, sino mediante muros rectangulares (en la zona central y oriental) o circulares (en el extremo más occidental). Estos primeros hórreos ya orientaban sus accesos hacia calles principales o plazas donde convergieron con los accesos a múltiples casas, tal y como ocurre en la tradicional quintana asturiana.[7]

Estos "almacenes en altura" evolucionaron en su técnica constructiva durante la época romana, en la que la piedra se sustituyó por madera, los muros por pegollos y la estructura adquirió su carácter de edificación más "móvil y liviana".[7] Los primeros hórreos en Asturias elevados sobre pilares fueron de tipo "canasto", con sus últimas referencias en los concejos bañados por el Narcea. Estaban formados por una estructura circular de varas vegetales trenzadas sobre una plataforma elevada del nivel del suelo sobre pilares con cubiertas de material vegetal sujetadas con una estructura de madera, aún observable en teitos y algunos hórreos "tipo" de Asturias. Sin embargo, no son exclusivas de la Europa atlántica, existen en otros lugares del mundo con la misma estructura.[6]

En Ibias, a las tablas (corondas) del hórreo se las denomina "sebe". Esta voz, en asturiano significa "cercado entretejido por ramaje, seto vivo o arbustos", lo que apunta a un pasado, en el que las paredes de la cámara del hórreo asturiano habían estado aún dispuestas de esa manera "en cesta".[6] El etnólogo Fritz Krüger afirmaba: En la palabra sebe sobrevive el recuerdo de la construcción entretejida, y puesto que nada ha cambiado en la forma ni el material de la cubierta (en ambos casos con techo de paja cónico y puntiagudo), se puede presuponer que la forma originaria de tos graneros cuadrados más modernos es, sin duda alguna, el granero-cesto circular.[6] En esa época, el material almacenado sería cereal como la escanda o productos como las bellotas, pues sabemos gracias a obras como la Geografía de Estrabón (geógrafo griego del siglo I a. C.) o Historia Natural de Plinio el Viejo que estos productos eran consumidos durante todo el año por los pueblos astures.[7] Concretamente se sabe que la escanda de Asturias gozó de gran popularidad durante entre los productos que los romanos extraían (junto con el oro o los caballos asturcones), y que estos pueblos almacenaban bellotas que secaban, después molían y guardaban la harina para consumir durante el año una especie de pan.[7]

Las referencias documentales lo sitúan aún a finales del siglo XVII en los concejos como Cangas del Narcea, Teverga o Ibias, y su descripción más significativa es la suministrada por Luis Alfonso de Carvallo en sus Antigüedades y Cosas Memorables del Principado de Asturias:

"Usase aún en Asturias esta manera de texido, pues vemos algunos graneros, que llaman orrios, hechos de barretones texidos con varas, tan firmes y seguras, que aunque, estan encima de quatro palos, expuestos a los ayres, y tempestades, y cargados de pan, y, otras cosas, lo sufren todo sin hazer vicio...".[8]

No obstante, estos hórreos de canasto no habrían sido el antecedente inmediato al hórreo asturiano "tipo". Hay estudios que señalan al hórreo «Beyusco» como precedente inmediato.[4] La propia Real Academia de la Historia los define como una «variante arcaizante» del hórreo asturiano "tipo". Según los etnólogos, «se considera que estos hórreos beyuscos son testimonio de la tipología dominante de graneros existentes en Asturias antes de la generalización del hórreo "tipo" asturiano de esquineros (engüelgos),[9] con cubierta a cuatro aguas y cámara con tablas (cureñas)[10] verticales».[4]

Edad Media

En algún momento de la Edad Media, entre los siglos XI y XIII aparecieron los primeros modelos, probablemente de estilo «beyusco».[6] Las referencias más antiguas al hórreo en la documentación escrita datan al menos del siglo IX: Trubia en 863; Elaba, en el río Narcea en 889; Noantica, en el valle de Caso en 895, etc.[3] Sin embargo, estas menciones iniciales son demasiado genéricas y carecen de valor descriptivo. En los registros de compraventas, donaciones y otros negocios, los hórreos aparecen mencionados junto a casas, lagares (torcularia), prados y pastos, en enumeraciones monótonas y formularias.[6]

A partir del siglo XIII comenzaron a aparecer descripciones más detalladas sobre los hórreos. Entre los siglos siglos XIII y XV, el único elemento distintivo entre estilos de hórreos era el material de su cubierta. La variedad en los tejados ya era suficiente como para que los escribanos de la época lo consignaran en los documentos. A partir de estas menciones, se observa una distinción clara en su estructura y materiales, especialmente en lo referido a las cubiertas, con tipologías que se distribuyen por distintas regiones e incluso en una misma construcción.[6]

En el siglo XV se generalizó el uso de la teja frente a la paja. En 1410 apareció la primera mención conocida de un hórreo de madera con cubierta de teja en Oviedo, en la calle La Rúa. Desde entonces, todas las referencias a hórreos de madera suelen indicar techado de teja, aunque aún hay coexistencia, como en 1447 (Grado), donde se menciona una techumbre vegetal, aunque solo para destacar un acuerdo para reemplazar su cubierta por tejas. También se registran hórreos con técnicas mixtas, combinando madera y cerramientos de varas entretejidas. Un ejemplo de 1474 en Olloniego (Oviedo) menciona un «orrio de tabla e madera, e techado de tella».

Edad Moderna

La economía asturiana, basada principalmente en la agricultura hasta el siglo XIX, sufría regulares hambrunas y crisis, tal y como evidencian las muchas condonaciones de tributos que la corona de Castilla se vio obligada a conceder a la Junta de Asturias durante siglos con objetivo de evitar desastres demográficos mayores.[11]

Los cultivos americanos, tales como el maíz, las habas o las patatas, llegan a Asturias en algún momento a finales del siglo XVI. Será sobre todo el maíz, por su valor nutricional, máximo aprovechamiento que se le dará al completo de la planta, alta resistencia y bajos requerimientos de cuidado, el cereal que verdaderamente revolucionará la agricultura asturiana.[3][8]

«Tienen estos valles mijo y panizo, las cuales semillas se usan muy poco por el mucho maíz, que llaman trigo de las Indias, que se coge en gran cantidad... Es el maíz sustento de todos los animales, engordan mucho con ello y, juntamente, a las gallinas las hace sabrosas y muy tiernas, y también a los capones, que cuando más caros valen es a dos reales cada uno; las gallinas suelen valer a real y medio y a dos reales; los huevos, por las aldeas, a cuatro el cuarto y a ocho, y desque van de la Corte por ellos valen a maravedí en la ciudad de Oviedo».

El padre Luis Alfonso de Carvallo en sus Antigüedades y Cosas Memorables[8] escribió:

«... Y en nuestros tiempos se ha comenzado la agricultura del maíz, que es el pan ordinario y común de las Indias, y lo produce esta tierra en grandísima pujanza...».

Durante este periodo se elevaron la mayor cantidad de hórreos y paneras que han llegado hasta hoy. Este auge de edificación resultante de la nueva revolución agrícola y demográfica habría desplazado a los hórreos de mayor antigüedad existentes hasta aquel momento. Algunos ejemplos de esta efervescencia constructiva lo hallamos en los datos de hacienda de tres parroquias:[2]

Siglo XX

La dificultad de acceso a servicios básicos como la educación, sanidad, electricidad o vías de comunicación en el medio rural y el impulso del crecimiento industrial de las políticas de desarrollo del Estado durante las décadas de los 40 y 60 del siglo XX favoreció el éxodo del campo a la ciudad.[12] Se abandonaron los pueblos y la agricultura, desapareciendo costumbres, oficios tradicionales y modos de vida ligados al campo, lo que supuso el inicio del declive de los hórreos, cuya nueva construcción pasó a ser algo puntual, con la reproducción de elementos y decoraciones tradicionales pero empleando nuevos materiales. A partir de aquí, las labores alrededor del hórreo asturiano se centraron más en la reubicación, mantenimiento o restauración de los ya existentes.[6]

Elementos estructurales del hórreo

El hórreo asturiano es una estructura desarmable, con piezas encajadas unas con otras, pudiendo ser desmontado y trasladado en caso de necesidad.[6] Los distintos componentes encajan a modo de puzle, con fijaciones en forma de pequeñas estacas de madera o tornos[13] que atraviesan los componentes que refuerzan el ensamblaje.

Soporte

- Pegollo

Son los pilares de piedra que elevan la estructura del hórreo por encima del suelo. Pueden ser de madera o de piedra, de una sola pieza (roca o madera) o varias (apilamiento de roca). Un hórreo asturiano típico suele tener cuatro pegollos, uno en cada esquina. Su función es elevar la estructura para evitar que la humedad del suelo afecte los alimentos almacenados e impedir el acceso de roedores y otros animales al interior del hórreo.

- Muela

Es una pieza, en forma generalmente cuadrangular o irregular dispuestas en horizontal. Su rasgo principal es que sobresale más allá del borde del pegollo, como una barrera física para los roedores, ya que su forma lisa y saliente dificulta que los animales trepen desde los pegollos hasta el hórreo.[14][3]

- Pilpañu

El pilpañu,[15] pieza esencial para garantizar la estabilidad de la estructura, que puede estar hecho de madera o de piedra. Tiene forma rectangular o cuadrada y su tamaño depende del diámetro del pegollo y del diseño general del hórreo.[16]

- Tazu

El tazu es una pieza de piedra o madera que sirve de almohadilla o de calzo situado en la parte superior del pegollo que asegura que la unión muela-trabes se mantiene firme y no se desplaza.[6]

Cámara

Sobre los pilares, el suelo del hórreo constituye la planta del hórreo que conforma la cámara.

- Trabes y sobigañu

Las trabes son las cuatro vigas de madera que descansan sobre los pegollos y forman la base estructural del hórreo.[17] El sobigañu es la viga que atraviesa la porción central de la cámara, de un trabe al trabe contrario, añadiendo otro punto de soporte para la repartición del peso del suelo.[3]

- Pontes (suelo)

Las pontes, son cada uno de los tablones anchos de madera que forman el piso del hórreo, apoyados y encajados en los trabes y el sobigañu.[18]

- Coronda (paredes)

Las corondas[19] o paredes del hórreo están compuestas por tablas que suelen estar decoradas con grabados, pinturas o ganchos (gavitos). Tienen una función estructural de gran relevancia, uniendo los trabes y los liños (cohesión de la edificación) y al estar engarzada entre estos, reparte uniformemente el peso de la cubierta.[14] La colocación espaciada de las colondras garantiza la ventilación, elemento clave del diseño del hórreo para asegurar el correcto almacenado de bienes en su interior y evitar la acumulación de humedad.[3]

- Lliñu

Los lliñus[20] constituyen el marco superior de las paredes del hórreo. Los extremos de cada lliñu, las cabezuelas, suelen presentar tallados de distinto tipo. Sobre estos encontramos los sobrelliñus, una estructura de madera que sirve para reposar la cubierta. Predominan en la decoración los motivos geométricos, de entre los cuales, pequeños triángulos que conforman por sí solos toda la decoración o bien delimitan o enmarcan al resto de los motivos decorativos.

Tejado o teyáu

La innovación más destacada del hórreo de Asturias reside en la solución única de la techumbre. Es esta construcción la única de entre los hórreos europeos que cuenta con un tejado construido a cuatro aguas.[6] Las «vigas del queso» y el «puntalon» son elementos estructurales ubicados en la parte superior de la construcción. Estas vigas se empotran en las caras laterales interiores de los lliñus, formando una cruz en cuya intersección se apoya el puntal, el pequeño pilar central que recorre la distancia vertical desde el punto de intersección de las vigas del queso (justo el centro de la cámara) hasta el ápice del tejado y que sostiene la cubierta del hórreo. Sus funciones son, primero estructural como soporte del puntal central y práctica, ya que su superficie permite colocar los quesos sobre ella para su secado.[14]

- Cabriu y faldón

El cabriu[21] es una estructura de tablones anchos que, apoyada sobre los gavitus, recorre el perímetro externo de la cámara. Su función es la de sostener los materiales que forman la cubierta del tejado, como tejas, paja o pizarra, distribuyendo el peso del tejado hacia las vigas principales y las corondas o los lliñus.[3] Estos determinan la inclinación y la forma característica a cuatro aguas del tejado de los hórreos asturianos que facilita el desagüe de agua de lluvia, protegiendo el interior del hórreo.[14] Estas tablas se ensamblan en el extremo con otra que une los extremos transversalmente, el Faldón, un listón que ata los cabrius por su cara superior mediante tornos levantando la primera fila de tejas.[6]

- Tentemozos

Los tentemozos son unos soportes de madera inclinados, unos puntales colocados de manera diagonal que van desde los trabes hasta el cabrio que sobresale, el alero. Ayudan a sostener la techumbre y el alero, siendo capaces de resistir tensiones y presiones prolongadas.

- Aguilones, tiyeras y tercias

Los aguilones son las vigas de los extremos del tejado. Están formados por los extremos de las vigas inclinadas y constituyen los puntos donde la pendiente del tejado se encuentra con la pared de la cámara.[14] Los cabrios se disponen de manera simétrica, formando una estructura sólida sobre la que se asientan el cabrio. Los aguilones forman las aristas de la pirámide en que se constituye el tejado. Así, las cargas se concentran en estas vigas, que reposan directamente en las esquinas de las corondas, transfiriendo las cargas verticalmente a los pegollos.[6] Las tiyeras son unas vigas más ligeras que los aguilones que recorren perpendiculares la distancia entre el puntal y el punto medio de cada pared de la cámara. Las tercias son vigas, aún más ligeras, que conectan transversalmente los aguilones y las tiyeras entre sí.[3]

- Moño

El moño es el remate ornamental que se coloca en la cúspide del tejado del hórreo, específicamente en la intersección de las vertientes del tejado. Tradicionalmente está hecho de piedra y pueden adoptar formas variadas. El tamaño del moño varía dependiendo del hórreo, pero suele ser proporcional a su dimensión.[6]

- Cubierta

La techumbre o cubierta es una de las partes fundamentales, ya que protege el interior de la cámara y, por tanto, los productos almacenados de las inclemencias meteorológicas y asegura su conservación en condiciones óptimas. Según los materiales utilizados y las técnicas de construcción, se distinguen tres tipos principales de techumbres: Tsosa, teya y teitu. Cada una tiene características adaptadas al entorno y la disponibilidad de recursos, fruto de los procesos de adaptación.[5]

- La tsosa es la cubierta construida con losas pétreas, generalmente losas de pizarra (tsosas). Es una de las opciones más resistentes y duraderas, adaptada a regiones con una buena disponibilidad de este tipo de roca. El material es extraído de canteras locales por lo que depende de las características geológicas de la zona. La pendiente suele ser menor que en otros tipos de techumbre debido al peso de las piedras, que requieren un equilibrio estructural cuidado.[3] Resulta ser extremadamente resistente y puede durar largos periodos de tiempo con un mantenimiento mínimo. Es típica de áreas montañosas o cercanas a canteras de pizarra, como el occidente de Asturias, donde este material era abundante y accesible. Proporciona una cubierta resistente y más económica (al menos en el pasado) que la de teja y útil en lugares donde no hay los barros adecuados para la elaboración de las tejas. Las grandes losas de pizarra son sujetadas con tornos de madera y en el remate de su vértice se emplea una pieza circular que sirve de base al moño.[6]

- La teya se refiere a la cubierta de tejas, probablemente la más extendida actualmente y reconocida en los hórreos asturianos. Las tejas curvas de cerámica (conocidas como teja árabe) son colocadas sobre la base de madera superpuestas para garantizar la impermeabilización del tejado.

- El teitu es el tipo de techumbre fabricado con material vegetal como paja de escanda, brezo o escoba. Profundamente arraigado en la arquitectura popular, su distribución fue la más extendida, aunque con el tiempo perdió importancia. El teitado es el proceso tradicional de construcción o reparación de las cubiertas de los hórreos, paneras y otras edificaciones rurales utilizando materiales vegetales por los teitadores.[6]

División interior

Se realiza mediante tablones más finos o varas de madera que pueden rellenarse con grava, yerba y barro haciendo ligeramente más robusta la pared, dividiendo el espacio en compartimentos para diferentes usos.

- Corredor

Originariamente los hórreos no tenían corredor, el cual apareció en el siglo XVII; tampoco lo presentan los más sencillos. Sin embargo sí era frecuente la existencia de una plataforma, la talamera,[22] compuesta de un tablón ancho que, apoyada sobre los gavitus, recorría el perímetro externo de la cámara. Se trata de un pasillo abierto que rodea parcial o completamente la estructura, elevándose al nivel del cuerpo del hórreo, delimitada por barandillas o balaustres de madera, que cumplen una función tanto decorativa como de seguridad, permitiendo el colgado de ristras de maíz, ajos o habas.

- Puerta y acceso

La puerta es uno de los elementos del hórreo que sufre una mayor transformación desde sus primeras manifestaciones hasta los últimos ejemplos. En los hórreos del estilo Villaviciosa es en los que mejor se aprecia el proceso de evolución. Las puertas están formadas por dos tablones de distinto ancho generalmente unidos por tornos, o atados a partir de la segunda mitad del siglo XVI por listones clavados.[6] Las escaleras de acceso, la subidoria, hechas en piedra apilada y que no tocan la estructura (salvo modificaciones personales) se disponen paralelas a los trabes del hórreo, dejando una distancia entre la edificación y la escalera para evitar el acceso de roedores.[14]

Otros elementos

- Torno

Los tornos son pequeños listones de corte cuadrado afilado para guiar la entrada y se colocan con las caras paralelas a las de las piezas.

- Gavitu

El gavitu es una pieza de madera, a modo de gancho. Se emplean para colgar herramienta o productos agrícolas para su secado.

Espacios anejos al hórreo

El hórreo es la pieza principal de un conjunto de elementos que constituyen una unidad.

- El solorru

Es el espacio bajo el hórreo, para guarecer los carros, espacio de trabajo, almacén de leña o guardado de grandes aperos, tales como arados.[23] En ocasiones, el solorru no es un espacio privativo de la familia propietaria del hórreo, sino público. Si la propiedad del espacio tuviera que ser reafirmada o fuera adquirida con posterioridad, suele marcarse con la instalación de un pilar en el espacio central.[2] Muchas veces los caminos del pueblo pasan por debajo de estas estructuras al ser de carácter público.

- El caramanchón

Elemento constructivo que compensa la inclinación del terreno que podría desestabilizar la estructura.[24] El caramanchón es una plataforma nivelada, en mampostería generalmente, sobre la que se instala el hórreo y que se utiliza como almacén, cuadra o taller.[3]

- La quintana

La quintana es el conjunto de edificaciones y espacios que conforman una unidad doméstica y productiva, o varias cercanas, típica en el medio rural asturiano. El hórreo ocupa un lugar central en este conjunto, tanto desde un punto de vista funcional como simbólico.[25] Es un espacio más o menos cerrado o delimitado que incluye varias edificaciones destinadas a las actividades agrícolas, ganaderas y domésticas de una o varias familias.

Fases constructivas del hórreo

- Disposición de los elementos de sustentación

El proceso comienza con la preparación del terreno, despejando y allanando. A continuación, se colocan los pilares (pilpayos, pegollos, muelas y tazus).[26]

- Colocación de las trabes y los sobigaños

Las trabes, vigas de madera largas, se apoyan directamente sobre los tazus, formando un bastidor que será la base de la caja del hórreo. Estas vigas se ensamblan mediante uniones machihembradas para garantizar estabilidad y firmeza.[26]

- Instalación de las pontas

Se colocan las pontas o pontes (tablones longitudinales) que sirven de base para el entarimado del suelo.[26]

- Colocación de las colondras, engüelgos y la puerta

Las colondras, tablones que conforman los laterales del hórreo, se encajan en las ranuras superiores de las trabes y en las inferiores de los lliños (vigas superiores). Los engüelgos, piezas angulares de madera, se colocan en las esquinas para reforzar la estructura.[26]

- Montaje de los lliñus

Los lliñus, vigas que forman la parte superior de la caja, se colocan sobre las colondras. Estas piezas se ensamblan entre sí mediante uniones machihembradas, asegurando que la caja sea sólida y bien sellada.[26]

- Colocación de los sobreliños (durmientes) y las vigas del queso

Sobre los lliños se colocan los durmientes, vigas horizontales que refuerzan la estructura. Las vigas del queso, piezas colocadas en forma de cruz, se empotran en las caras laterales interiores de los lliños. En el punto donde estas vigas se cruzan se apoyará el puntal, eje central que sostendrá la cubierta.[26]

- Ensamblaje de la armadura de la cubierta

Para la construcción de la cubierta, se comienza con la colocación del puntal, pieza vertical central que servirá de soporte principal. Luego, se colocan los aguilones (esquineros) y las tiyeras (vigas centrales en forma de triángulo). Estas piezas unen los lliñus y durmientes con la cumbre de la cubierta, creando una estructura sólida. Posteriormente, se ensamblan los agüeros (vigas auxiliares) y las tercias, que unen y refuerzan toda la armadura.[26]

- Instalación de los cabrios

Los cabrios, piezas inclinadas que se apoyan sobre la estructura de la cubierta, se colocan para sostener el material de cubrición (teja, pizarra, o paja, según el tipo de hórreo). Estos cabrios son esenciales para distribuir el peso del tejado y garantizar su resistencia.[26]

- Colocación del moño

El moño es un remate decorativo y funcional que se coloca en la cima de la cubierta. Su función principal es aportar estabilidad al vértice del tejado, evitando corrimientos en la techumbre y dotando a la construcción de personalidad.[26]

- Disposición de la techumbre

Para completar la cubierta, se coloca la techumbre correspondiente: tejas árabes, tsosas de piedra o teitu. Siempre comenzando desde el alero y avanzando hacia la cumbre en sentido ascendente. Superponiéndose los haces de hierba, tejas o tsosas ligeramente para mejorar la impermeabilidad, cubriendo un tercio de su longitud.[26]

- Uso de tentemozos

Los tentemozos son elementos adicionales que se colocan después de completar la cubierta. Funcionan como tirantes para reforzar la estabilidad del tejado y evitar que las piezas se desplacen.[26]

- Instalación de la subidora y la tenovia

Finalmente, se instala la subidora, una escalera principal de mampostería que permite el acceso al hórreo. Para conectar esta escalera con la entrada, se fija una tabla de madera conocida como tenovia, que se ancla a una de las trabes.[26]

Tipologías del hórreo asturiano

Aunque todos comparten sus elementos básicos, como sus componentes, fabricación, distribución o modo de empleo, sí presentan una variedad de estilos que reflejan las diferencias en su ornamentación, pues los hórreos no solo eran almacenes, sino también símbolo de la riqueza y estatus social de sus propietarios.[3] Los tallados y la ornamentación reflejaban la posición del propietario y son otra seña de identidad propia para cada edificación. Los maestros carpinteros, autores de estas edificaciones, nunca creaban dos estructuras exactamente iguales y algunos de ellos tenían estilos muy característicos.[2] La primera clasificación académica se realizó a finales del siglo XVI. Esta clasificación genérica divide los hórreos asturianos "tipo" (atendiendo puramente a los criterios de decoración) en los estilos Villaviciosa (el más antiguo), Allande y Carreño.[6] Sin embargo, eisten autores que amplían las tipologías, al analizar otros aspectos como los materiales, antigüedad o técnicas.[2]

Estilo Villaviciosa

Es uno de los más antiguos de Asturias, asociado a los valles del centro-oriente de Asturias.[2] Se encuentran en localidades como Cabranes, Colunga, Piloña o Villaviciosa. Con un tamaño medio, sus lados miden entre 5 y 6 metros y las paredes tienen una altura que oscila entre 1 y 1,50 m y pegollos altos, generalmente de madera.[6] Su característica principal es su cargada decoración, que utiliza dos técnicas, la pintura y la talla buscando un efecto de fuertes contrastes de luz y sombra, que se logra por el empleo de la talla a bisel, en la que los dibujos están formados por dos planos oblicuos que se cortan perpendicularmente; la superficie excavada se pinta luego con colores fuertes, rojo, blanco y negro. Los motivos son tallados en las puertas, lliños y, aunque en menor medida, colondras. En su gran mayoría se trata de pequeños diseños agrupados en series. Los diseños de este estilo son de gran arraigo en el arte popular asturiano y europeo-atlántico. Además de representaciones de vegetales, antropomórficas o zoomórficas -que simbolizan desde la fertilidad hasta la protección- las decoraciones incluyen motivos geométricos y símbolos abstractos, muchos con un marcado simbolismo religioso.[2]

Estilo Allande

El hórreo de estilo Allande es característico de la región occidental de Asturias y sur oriental de Lugo. Su decoración es sencilla, las decoraciones en madera son más austeras o incluso inexistentes (geométricas, circulares y aisladas en las colondras o las puertas) y sin ofrecer conjuntos decorativos como sucede en los estilos anteriores, y suelen estar en un sitio de gran visibilidad.[6] En este estilo se prioriza la funcionalidad sobre la estética. Entre los motivos decorativos más frecuentes destacan los tetrasqueles[2] formados por cuatro comas unidas en sus extremos que, junto a la roseta hexapétala, es el motivo más extendido y abundante de toda la geografía asturiana y las caras, normalmante esquemáticas.[3] Su tamaño es más pequeño y compacto que el de otros hórreos y la altura de sus pies, casi siempre de madera, es también menor.[27]

Estilo Carreño

Esta tipología, una de las más características y representativas, está presente en las zonas central y oriental de Asturias. El núcleo de máxima concentración del estilo coincide con el antiguo territorio de Gozón y la zona que abarca no es tan extensa como la de los estilos "Villaviciosa" y "Allande".[2] Se caracteriza por una decoración muy cargada con muchos motivos, en su mayor parte son de inspiración vegetal y de tradición culta, que además de las tallas tradicionales incluye una distintiva y cargada policromía. Puede incluir desde motivos geométricos, florales y astrales, hasta representaciones antropomorfas y zoomorfas de toda índole. La libertad con que se tratan todos los temas y las múltiples combinaciones que se observan en el estilo impiden la confección de una tabla exhaustiva y minuciosa de los diseños.[2]

Estilo Somiedo

El llamado estilo Somiedo hace referencia a los hórreos de montaña y no atiende a motivos decorativos sino arquitectónicos, pues estos destacan por su diseño adaptado a las particulares condiciones climáticas, orográficas y la disponibilidad de recursos de las zonas montañosas. Estas estructuras presentan una cámara de menor volumen y unos pegollos de menor altura, dando un aspecto más bajo y robusto, facilitando la resistencia de nevadas y fuertes vientos en terrenos que, por lo general, presentan gran inclinación. Estos hórreos tienen una escasa decoración en comparación con otros estilos y el techo puede ser de tsosa o teitado.[2]

Estilo beyuscu

El estilo beyuscu se encuentra en áreas del centro-oriente de Asturias, que incluyen el Valle alto del Nalón, particularmente en las zonas de Sobrescobio, Caso, Ponga o Amieva. Hay una concentración particular en Los Beyos, donde se centraron históricamente los estudios de este estilo. A lo largo de los concejos donde se encuentran, los modelos son variados y no todos ellos presentan una descripción esquemática única, por lo que este estilo presenta un "espectro heterogéneo". Algunas de las soluciones arquitectónicas que se encuentran en los beyuscos muestran la evolución hacia los hórreos más elaborados que será posible encontrar en el resto del territorio asturiano.[2] El gran interés que tienen estos hórreos radica en que los últimos estudios lo señalan como antecedente directo del hórreo asturiano "tipo", siendo este último una versión evolutiva más compleja del primero, como ocurrió después con la panera.[5] En el hórreo beyusco, las cubiertas son por lo general a dos aguas, como los demás graneros europeos, lo que refuerza la hipótesis de su carácter previo a la especialización del asturiano "tipo". La mayoría están divididos en dos espacios, situándose las puertas emparejadas en el frontal y aprovechando la viga´l quesu para fijar la separación. Estas construcciones tienen una decoración menos elaborada, predominando motivos geométricos y símbolos aislados con connotaciones cristianas o paganas, lo que hace pensar en su mayor antigüedad.[5]

Decoración y simbología

El hórreo asturiano presenta en su decoración gran profusión de elementos simbólicos, reflejo de las creencias y supersticiones de las sociedades locales en cada momento histórico.[28]

La variedad de símbolos empleados pudo tener su origen tanto en el arte románico como en el prerrománico, así como en el popular, con diseños que tienen como base el círculo: rosetas, molinetes, estrellas, triángulos o cuadrados, alineados en semicírculo; cuadrados formados por yuxtaposición de líneas verticales y horizontales, etc. Otros motivos frecuentes son las cruces, aves, serpientes, herramientas, criaturas antropomórficas e incluso símbolos o escenas eróticas.[29] Las decoraciones pintadas, se realizan enmarcando el motivo con una línea de color que se rellena de colores planos (blanco, negro y rojo). Los motivos decorativos son similares a los tallados, incluso los propios tallados son rellenados de color. También existen decoraciones grabadas, es decir, sin talla previa o pintura propiamente dicha, para dibujos aislados o formas geométricas.[29]

- Símbolos cristianos

Las cruces talladas o pintadas en las puertas, lliños, y vigas de los hórreos tienen en el cristianismo un propósito protector. En muchos casos, estas cruces son sencillas, pero también pueden estar acompañadas de círculos o estrellas, reforzando su poder simbólico.[27][29]

- Rosetones y círculos solares

El uso de un rosetón se interpreta como símbolo solar, que representa la fuente de luz, calor y vida que invoca la fertilidad de la tierra.[6] Estos motivos tienen raíces en tradiciones precristianas y pueden presentar variaciones:

- Rosetas, del mayor esquematismo a cierta complejidad cuando se acompaña de otros trazados curvos, aunque generalmente se inscribe en un círculo bordeado de picos que reafirma su carácter astral.

- Tetrásqueles formados por cuatro virgulas en cruz en una representación simbólica del movimiento.

- Radiales de múltiples radios o de segmentos de arco dentro de un círculo.

- Motivos geométricos

Triángulos, líneas entrelazadas y otros patrones decorativos que sirven, además del fin estético, como una herramienta protectora contra los espíritus malignos,[27] y se pueden clasificar en:

- Aspas, en un casetón rectangular, formadas por series de triángulos pintados en negro y color rojo.

- Series en zig-zag, dispuestas vertical u horizontalmente.

- Flores tetrapétalas que se inscriben en un cuadrado o están delimitadas por pequeños rectángulos reticulados.[6]

- Figuras zoomorfas, vegetales, herramientas y antropomorfas

Son tallas de animales (como caballos, aves o serpientes) y figuras humanas estilizadas, antropomórficas o incluso herramientas.[28] Los motivos vegetales, desde conjuntos de hojas de árboles con propiedades protectoras o simbólicas (como robles o castaños) hasta flores, jarrones en los más recientes o follajes, simbolizan la fertilidad de la tierra.[6]

- Motivos eróticos

Los motivos eróticos o presencia de símbolos fálicos en los hórreos se vinculan a las creencias sobre la fertilidad de la tierra y la abundancia de las cosechas. La idea de que la fertilidad humana[4] y la fertilidad de la tierra están estrechamente conectadas es un tema recurrente en las tradiciones agrícolas y en las decoraciones de las estructuras rurales.[6]

- Inscripciones

Las inscripciones, como fechas, nombre del propietario, frases religiosas o refranes,[14] ofrecen detalles sobre su construcción, sus propietarios y las creencias de la comunidad. Suelen encontrarse cerca de las puertas, en vigas y columnas, en los aleros o en las cornisas.[2]

- Decoraciones profanas

Desde la segunda mitad del siglo XIX, influida por las modas de la burguesía que llegaban al mundo rural, la talla y pintura de las paredes de la cámara dejaron de ser la decoración predilecta y aparecieron nuevas formas de decoración profana en los balaustres torneados, los pasamanos recortados, las guardamalletas caladas, etc.[27]

Protección del hórreo

El hórreo asturiano, uno de los símbolos de la cultura rural del Principado de Asturias, sigue siendo una construcción muy presente en el paisaje de la región. Aunque su función tradicional como almacén de grano y alimentos ha disminuido, su valor patrimonial, turístico y arquitectónico lo mantiene vigente. Desde mediados del siglo XX, hasta esta época, el hórreo y la panera se mantuvieron en pleno uso, pero desde entonces han experimentado un notable declive debido a los cambios en las prácticas agrícolas, la despoblación rural, la falta de mantenimiento y el abandono.[30][31][32]

El interés por su protección inicia en la segunda mitad del siglo XX. En 1985, la Ley de Patrimonio Histórico Español[33] supuso un punto de partida para incluir bienes etnográficos, como el hórreo asturiano, en la categoría de elementos protegidos.

La Ley de Patrimonio Cultural de Asturias de 6 de marzo de 2001[34] establece el marco general para la protección, conservación y difusión del patrimonio cultural en Asturias reconociendo a los hórreos como bienes etnográficos de interés cultural, lo que implica restricciones sobre su uso, modificación y demolición,[35] promoviendo mediante ayudas económicas[36] la conservación in situ y la restauración de los hórreos siguiendo técnicas tradicionales y usando materiales originales.[37]

El Catálogo Urbanístico del Principado de Asturias permite que los hórreos y paneras queden incluidos en los catálogos urbanísticos municipales, donde se identifican como bienes etnográficos protegidos. De esta manera, cada municipio tiene la obligación de incluir los hórreos significativos en su catálogo, lo que garantiza que no puedan ser demolidos, alterados o trasladados sin autorización previa.[38][35]

Adaptación a nuevos usos

Una de las formas de adaptación y reinterpretación del hórreo, permitiendo a aquellas constucciones que no cuentan con protección integral que puedan tener usos distintos al original, ha sido su conversión en espacios habitacionales o turísticos.[38][39]

Véase también

Referencias

- ↑ DLE (2025). «Pegollo». Diccionario de la lengua española, 23.ª ed. RAE. Consultado el 20 de marzo de 2025. «1. m. Ast. Cada uno de los pilares de piedra o madera sobre los cuales descansan los hórreos.»

- ↑ a b c d e f g h i j k l m Graña García, Armando; López Álvarez, Juanco; Herrero, Mara (1985-87). «Arte y artistas populares en los hórreos y las paneras de Asturias: hórreos con decoración talladas del estilo Villaviciosa» (PDF). Kobie. Antropología cultural (s): 241-320. ISSN 0214-7939. Consultado el 20 de marzo de 2025.

- ↑ a b c d e f g h i j k l m n García Grinda, José Luis (1994). Tipología del hórreo asturiano (en Enciclopedia de las Asturias popular) (PDF). La Voz de Asturias (Grupo Zeta). pp. 292-308. Consultado el 20 de marzo de 2025.

- ↑ a b c d Fernández-Catuxo García, Javier (2011). Supra Terra Granaria. Hórreos, cabazos y otros graneros en el límite de Asturias y Galicia. Gijón: Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón/Xixón. ISBN 978-84-96906-34-1. Consultado el 21 de marzo de 2025.

- ↑ a b c d e Frankowski, Eugeninsz (1986). Hórreos y palafitos de la Península Ibérica (PDF). Ediciones Istmo. pp. 1-571. ISBN 84-7090-168-0. Consultado el 25 de marzo de 2025.

- ↑ a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y Cobo Arias, Florencio; Cores Rambaud, Miguel; Zarracina Valcarce, Matilde (1986). Los hórreos asturianos: tipologías y decoración. Oviedo: Servicio de Publicaciones del Principado de Asturias. ISBN 9788450537871.

- ↑ a b c d e Fanjul Peraza, Alfonso (2019). Los astures: un pueblo céltico del noroeste peninsular (PDF). Ponferrada: Instituto de Estudios Bercianos. ISBN 978-84-15535-44-7. Consultado el 20 de marzo de 2025.

- ↑ a b c de Carvallo, Luis Alfonso (1696). Paredes, Julián, ed. Antigüedades y cosas memorables del Principado de Asturias (PDF). Madrid: Biblioteca virtual del Principado de Asturias. Consultado el 20 de marzo de 2025.

- ↑

- ↑ Diccionario General de la Lengua Asturiana. «cureña, la». DGLA. La Nueva España. Consultado el 21 de marzo de 2025. «2. Cada una de las tablas que forman las paredes del hórreo».

- ↑ Martínez-Radío Garrido, Evaristo C. (2010). La organización de las milicias en Asturias bajo el reinado de Felipe V y el regimiento provincial de Oviedo. Madrid: Universidad CEU San Pablo. Consultado el 21 de marzo de 2025.

- ↑ Alonso Gil, Javier (1982). «España 1940-60: Crecimiento económico». Revista de Estudios Agrosociales (121): 81-125. ISSN 0034-8155. Consultado el 22 de marzo de 2025.

- ↑ Diccionario General de la Lengua Asturiana (DGLA) (2025). «tornu, el». DGLA. Consultado el 22 de marzo de 2025. «2. Clavo de madera empleado en la construcción del hórreo».

- ↑ a b c d e f g Ibáñez de Aldecoa, Esperanza (2005). El hórreo en Asturias. TREA. ISBN 978-84-9704-187-4.

- ↑ Diccionario General de la Lengua Asturiana (2025). «pilpañu, el». DGLA. La Nueva España. Consultado el 29 de marzo de 2025. «1. Piedra o base sobre la que descansa el pegollu del hórreo».

- ↑ Diccionario General de la Lengua Asturiana (DGLA) (2025). «pilpañu, el». DGLA. Consultado el 22 de marzo de 2025. «1. Piedra o base sobre la que descansa el pegollu del hórreo».

- ↑ Diccionario General de la Lengua Asturiana (DGLA) (2025). «trabe». DGLA. Consultado el 22 de marzo de 2025. «1. Cada una de las cuatro vigas horizontales que constituyen la base de la caja del hórreo».

- ↑ Diccionario General de la Lengua Asturiana (DGLA) (2025). «ponte, la». DGLA. Consultado el 22 de marzo de 2025. «3. Cada uno de los tablones anchos que forman el piso del hórreo».

- ↑ Diccionario General de la Lengua Asturiana (DGLA) (2025). «coronda, la». DGLA. Consultado el 22 de marzo de 2025. «2. Cada una de las tablas verticales que van sobre las trabes y forman las paredes del hórreo y panera».

- ↑ Diccionario General de la Lengua Asturiana (DGLA) (2025). «lliñu, el». DGLA. Consultado el 22 de marzo de 2025. «1.Cada una de las cuatro vigas que se colocan sobre la curonda o cureña de hórreos y paneras».

- ↑ Diccionario General de la Lengua Asturiana (2025). «cabriu, el». DGLA. La Nueva España. Consultado el 22 de marzo de 2025. «1. Tablón de antiguas paneras y hórreos sobre el que descansa la teja o pizarra de la cobertura».

- ↑ Diccionario General de la Lengua Asturiana (2025). «talamera, la». DGLA. La Nueva España. Consultado el 22 de marzo de 2025. «3. Piso superior dentro de un hórreo».

- ↑ Diccionario General de la Lengua Asturiana (DGLA) (2015). «solorru, el». DGLA. Consultado el 22 de marzo de 2025. «1. Parte baja del hórreo».

- ↑ Diccionario General de la Lengua Asturiana (DGLA) (2025). «caramachón, el». DGLA. Consultado el 22 de marzo de 2025. «1. Espacio abierto o cerrado entre los pies del hórreo y la caja del mismo que hace de almacén».

- ↑ Diccionario General de la Lengua Asturiana (DGLA) (2025). «quintana, la». DGLA. Consultado el 22 de marzo de 2025. «1. Antojana grande que corresponde a varias casas».

- ↑ a b c d e f g h i j k l

- ↑ a b c d Graña García, Armando; López Álvarez, Juaco (1983). Hórreos y paneras del concejo de Allande Asturiasevolución y motivos decorativos. Oviedo: Biblioteca Popular Asturiana. ISBN 84-85602-09-9.

- ↑ a b Caso González, Celestino (1951). Instituto de Estudios Asturianos, ed. El hórreo asturiano. Oviedo: Instituto de Estudios Asturianos.

- ↑ a b c López Álvarez, Juaco; Graña García, Armando (1983). «Aproximación a los estilos decorativos de los hórreos y paneras asturianos (en: Nuevos cartafueyos d'Asturies)». Ástura (Oviedo) (4). Consultado el 29 de marzo de 2025.

- ↑ La Voz de Asturias (4 de junio de 2020). «Solucionar el abandono del hórreo asturiano a golpe de GPS». Consultado el 26 de marzo de 2025.

- ↑ Quintanal, Leticia (23 de mayo de 2024). «Miles de hórreos esperan en Asturias una reforma normativa que garantice su supervivencia». El Diario.es. Consultado el 26 de marzo de 2025.

- ↑ La Voz del Trubia (30 de marzo de 2023). «Cultura presenta el primer Plan del Horru con 585.000 euros de inversión». Consultado el 26 de marzo de 2025. «Las medidas planteadas para mejorar la protección y conservación de estos elementos etnográficos incluyen la consolidación y refuerzo del proyecto Pegollu, puesto en marcha en 2021».

- ↑ BOE (29 de junio de 1985). «Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español». Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. BOE (Jefatura del Estado). Consultado el 22 de marzo de 2025.

- ↑ BOPA (Comunidad Autónoma del Principado de Asturias) (6 de junio de 2001). «Ley 1/2001, de 6 de marzo, del Patrimonio Cultural». BOE (Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado) (135). Consultado el 22 de marzo de 2025.

- ↑ a b BOPA (30 de marzo de 2001). «Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural» (PDF). Boletín Oficial del Principado de Asturias (75): 4129-4155. Consultado el 25 de marzo de 2025.

- ↑ Gobierno del Principado de Asturias (5 de enero de 2023). «El Gobierno de Asturias lanza las ayudas para rehabilitar y conservar hórreos, paneras y cabazos, que aumentan hasta 350.000 euros». Consultado el 22 de marzo de 2025.

- ↑ Quintanal, Leticia (23 de mayo de 2024). «Miles de hórreos esperan en Asturias una reforma normativa que garantice su supervivencia». El Diario.es. Consultado el 22 de marzo de 2025.

- ↑ a b Cantero Fernández, Cristina (2019). «Documento marco de recomendaciones sobre la gestión de bienes patrimoniales de carácter etnológico: Hórreos y panareas». Gobierno del Principado de Asturias. Consejería de Educación y Cultura. Consultado el 22 de marzo de 2025.

- ↑ Bandera, Elena G. (8 de abril de 2023). «De granero a complemento de una vivienda o negocio: las medidas del plan que regula nuevos usos para los hórreos». La Voz de Asturias. Consultado el 26 de marzo de 2025.

Bibliografía

- Consejería de Cultura del Principado de Asturias. (2023). Plan del Hórreo del Principado de Asturias.

- Gobierno del Principado de Asturias. Plan de Ordenación del Territorio de Asturias (POTA).

- Gobierno del Principado de Asturias. (2014). Resolución de 30 de junio de 2014, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se incoa expediente para la declaración como Bien de Interés Cultural, con la categoría de Monumento, a favor de los hórreos y paneras del Principado de Asturias. (Boletín Oficial del Principado de Asturias, 11 de julio de 2014, núm. 158, pp. 1-3)

- Esperanza Ibáñez de Aldecoa, José Arias Canga. El hórreo en Asturias. Ed. Trea, 2005. ISBN: 84-9704-187-9

Enlaces externos

Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Hórreo asturiano.

Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Hórreo asturiano.