Gótico español

Gótico español, gótico hispánico o gótico peninsular son denominaciones bibliográficas para designar la división espacial del arte gótico que corresponde a los reinos hispano-cristianos. Se localiza temporalmente entre finales del siglo XII y comienzos del siglo XVI. Sus rasgos estilísticos son en lo esencial comunes con el Gótico general europeo (en determinados periodos con mayor o menor influencia del gótico francés, del gótico alemán o del gótico flamenco, espacios con los que se mantuvieron muy dinámicas relaciones políticas y económicas, incluyendo un naciente mercado de arte y la emigración de artistas); y en lo particular diferenciados entre las distintas zonas en que suele subdividirse.

Se diferencian el gótico de la Corona de Aragón (del reino de la Corona de Aragón, con un gótico aragonés donde predomina el gótico-mudéjar y un gótico mediterráneo o levantino —gótico catalán, gótico valenciano, gótico mallorquín—, el gótico navarro (del reino de Navarra, que quedó marginado de la expansión hacia el sur y mantuvo una mayor relación artística con Francia), el gótico de la Corona de Castilla (de la Corona de Castilla —gótico gallego, gótico asturiano, gótico leonés, gótico extremeño, gótico castellano, gótico vasco, gótico andaluz, gótico murciano— y el gótico portugués (del Reino de Portugal). A diferencia del románico español, que se limita a la zona septentrional, el Gótico se extiende por la totalidad del territorio peninsular, e incluso por fuera de él, en las islas Baleares (desde la conquista cristiana, 1231) y en los territorios atlánticos incorporados en el siglo XV (en las islas Canarias, en Ceuta y en Melilla, y en Santo Domingo).Al igual que se hace para periodos anteriores, la historiografía del arte suele presentar conjuntamente el arte de todos los territorios, estudiándolos separadamente, y considerando en su caso las diferencias y similitudes estilísticas, a pesar de la ausencia de unidad política entre ellos.

-

-

-

Lonja de la Seda, Valencia

Lonja de la Seda, Valencia -

Monasterio de San Juan de los Reyes, una de las más valiosas muestras del estilo gótico isabelino y el edificio más importante erigido por los Reyes Católicos.

Monasterio de San Juan de los Reyes, una de las más valiosas muestras del estilo gótico isabelino y el edificio más importante erigido por los Reyes Católicos. -

La basílica de Santa María del Mar representa el tipo más puro del gótico catalán, con grandeza arquitectónica, amplitud de espacios, paredes lisas y escasa decoración.

La basílica de Santa María del Mar representa el tipo más puro del gótico catalán, con grandeza arquitectónica, amplitud de espacios, paredes lisas y escasa decoración.

Gótico español inicial y pleno

.jpg)

El tardorrománico de finales del siglo XII y comienzos del siglo XIII significó en las artes figurativas una paulatina transición entre el hieratismo románico y el sentimentalismo gótico, que puede verse anunciado ya en el Pórtico de la Gloria de Santiago. La introducción de las innovaciones técnicas de la arquitectura fue dando origen a formas de transición (románico ojival). La continuidad de la relación con Francia se manifestó en los reinos cristianos peninsulares en la continuidad de la influencia de las formas artísticas transpirenaicas, que desde finales del siglo XII llegaron a través de la reforma cisterciense en los monasterios españoles (Fitero, la Oliva, Moreruela (1133), Poblet (1153), Santes Creus, Rueda, Veruela, Piedra, Santa María de Huerta, Valbuena, Santa María de Rioseco, Bonaval, Carracedo, Sobrado, Osera, Alcobaza (1178), etc.), a las que siguieron las más ambiciosas obras catedralicias (catedral de Ávila (1170), catedral de Tarragona (1173), la catedral de Lérida (1193) y catedral de Cuenca (1196)).

-

Sala capitular del Monasterio de Veruela

Sala capitular del Monasterio de Veruela -

Sala capitular del Monasterio de Piedra

Sala capitular del Monasterio de Piedra -

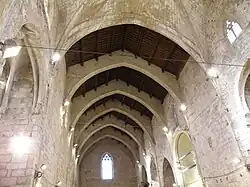

Iglesia del monasterio de Santes Creus

Iglesia del monasterio de Santes Creus

-

Claustro del monasterio de Vallbona (el ala este, románica, el ala norte, y la torre, góticas).

-

Claustro del monasterio de Poblet, desde el «lavabo»

Claustro del monasterio de Poblet, desde el «lavabo» -

Refectorio "de los conversos" del monasterio de Santa María de Huerta

Refectorio "de los conversos" del monasterio de Santa María de Huerta -

Exterior del claustro de la iglesia de San Miguel Arcángel (Oñate), comienzos del XVI

Exterior del claustro de la iglesia de San Miguel Arcángel (Oñate), comienzos del XVI -

Fue destacada la labor de patronazgo artístico de monarcas como Fernando III el Santo, Jaime I el Conquistador o Alfonso X el Sabio; y obispos como Rodrigo de Sigüenza, Mauricio de Burgos, Rodrigo Jiménez de Rada (de Toledo) o Pedro de Albalat (de Lérida y Tarragona).

Catedrales

La mayor parte de las catedrales españolas pertenecen a esta época; bien por corresponder a la época de la repoblación de su diócesis, edificándose sobre el solar de la mezquita mayor de la ciudad reconquistada (como la catedral de Cuenca desde 1196, o la catedral de Valencia desde 1263), bien por sustituir a edificios románicos que se consideró conveniente ampliar (catedral de Burgos desde 1221, la catedral de León desde 1255 o la catedral de Barcelona desde 1298). La catedral de Toledo y la catedral de Huesca se construyeron en estilo gótico (desde 1226 y 1273, respectivamente) sobre el edificio de las antiguas mezquitas que llevaban más de cien años (desde 1085 y 1096, respectivamente) adaptadas al uso como catedrales cristianas. Varias catedrales se iniciaron en estilo románico y se terminaron en estilo gótico, como la catedral de Ávila (desde 1130-1170), la catedral de Tarragona (1170-1331), o la catedral de Lérida (desde 1203). Se han conservado los nombres de algunos de los maestros de obras de sus primeras épocas (Maestro Fruchel[1] -Ávila-, Maestro Enrique[2] -Burgos y León- Petrus Petri -Toledo-, Maestro Bernat y Bartomeu de Girona[3] -Tarragona-), pero ninguno de ellos puede considerarse su ejecutor único. La magnitud de las obras y el lento ritmo de construcción hizo a todas ellas ir incorporando orgánicamente nuevos elementos hasta épocas muy tardías.

La arquitectura española del Gótico inicial y pleno se caracterizó por un menor interés en la altura que en las catedrales francesas, llegando al extremo en la Corona de Aragón, donde fue la línea horizontal la predominante.

-

Fachada de la Catedral de Tuy

Fachada de la Catedral de Tuy -

Fachada de la catedral de León

Fachada de la catedral de León -

Fachada de la catedral de Burgos

Fachada de la catedral de Burgos -

-

Fachada de la Catedral de Tarragona.

Fachada de la Catedral de Tarragona.

Gótico mendicante

Las órdenes mendicantes (franciscanos, dominicos, carmelitas o mercedarios), de implantación urbana en conventos (a diferencia de la implantación rural, en monasterios, de las órdenes monásticas), desarrollaron una peculiar arquitectura, mucho más modesta ("Gótico mendicante").[4] Se calcula en ochenta las fundaciones franciscanas en el siglo XIII.[5] Las primeras fundaciones dominicas fueron realizadas por el propio Santo Domingo de Guzmán en Segovia y Madrid (Santa Cruz la Real y Santo Domingo el Real), y quizá también el de San Pablo de Burgos (muchas fundaciones dominicas se dedicaron a San Pablo, como las de Cuenca, de Peñafiel o de Valladolid -éste y el de San Esteban de Salamanca tuvieron como destacada función la de mantener la presencia de su Orden en ambas universidades-). Las iglesias conventuales fueron inicialmente cubiertas de madera y arcos diafragma (propios del Gótico mediterráneo), con criterios funcionales, para alojar las amplias naves convenientes a la predicación masiva. La imparable dinámica de enriquecimiento promovió su embellecimiento y sustitución con materiales más nobles (bóvedas de tracería en piedra). La gran demanda de espacios de enterramiento y culto particular (cofradías, gremios, familias aristocráticas) hizo que se multiplicaran las capillas laterales. Muchos edificios desaparecieron en el siglo XIX (conventos de San Francisco y Santa Catalina de Barcelona) y quedan muestras en el convento de Santo Domingo (Gerona), el convento de Santo Domingo (Balaguer), el convento de San Francisco de Montblanch y, destacadamente, en el monasterio de Pedralbes.[6]

Órdenes militares

Las órdenes militares españolas desarrollaron programas arquitectónicos de funcionalidad mixta religiosa y militar (Calatrava la Vieja y la Nueva, castillo de Montesa, castillo de Avís,[7] -el castillo de Alcántara fue sustituido, por su mal estado, por el convento de San Benito en 1495, mientras que el monasterio de Uclés, de la orden de Santiago, fue reconstruido en la Edad Moderna-).

Escultura y pintura

La escultura en piedra siguió los modelos franceses de Chartres o Reims; mientras que la talla polícroma en madera, que componía grupos cada vez más complejos (hasta definir la tipología del retablo en el Gótico final), siguió modelos propios que en los siguientes siglos recibirán la influencia flamenca e italiana; al igual que ocurrió con la pintura.[8]

Esta dejó paulatinamente de tener en los frescos murales su vehículo predominante (aunque hay destacados ejemplos, como los frescos de la Conquista de Mallorca -Palacio Aguilar de Barcelona-, los de la catedral Vieja de Salamanca, los del Monasterio de Valbuena, los de San Miguel de Daroca o el grupo de iglesias de la sierra de Guara y la Hoya de Huesca),[9] en beneficio de las tablas y las vidrieras (catedral de León). También se desarrolló la iluminación de manuscritos (Cantigas de Santa María). Para la pintura del siglo XIII y comienzos del XIV se utilizan las denominaciones "estilo franco-gótico" o "Gótico lineal".[10] etc.)

-

Capilla del Tesoro del monasterio de Valbuena.

Capilla del Tesoro del monasterio de Valbuena. -

Frescos de Antón Sánchez de Segovia en la Capilla del Aceite de la Catedral Vieja de Salamanca.

Frescos de Antón Sánchez de Segovia en la Capilla del Aceite de la Catedral Vieja de Salamanca. -

Ábside de San Miguel de Daroca.

Ábside de San Miguel de Daroca. -

Frescos de San Fructuoso de Bierge.

-

Martirio de Santa Catalina, procedente de la Seo de Urgel.

Martirio de Santa Catalina, procedente de la Seo de Urgel.

Gótico tardío español

Los siglos XIV y XV significaron una continuidad del Gótico, que se hizo cada vez más complejo y especulativo (Gótico tardío, Gótico flamígero, Gótico internacional, Gótico florido). Algunas características novedosas del arte del siglo XV, especialmente las influencias flamencas e italianas, convierten la época en una transición al Renacimiento o Prerrenacimiento en España; aunque se mantuvieron formas de inequívoca tradición local (en un periodo en que el mudéjar cristiano -Reales Alcázares de Sevilla- es simultáneo al arte nazarí -Alhambra de Granada-). Las primeras décadas del siglo XVI significaron la convivencia entre la introducción de las formas del Renacimiento italiano (ya en su fase manierista) y la continuidad de la tradición local, en un ambiente artístico en el que los contemporáneos consideraban "moderno" al Plateresco (pues las "medidas del romano",[11] es decir, la vuelta a la Antigüedad, era la propuesta del Clasicismo).

La arquitectura del Gótico final español se prolongó mucho en el tiempo en la construcción de catedrales, considerándose la de Segovia la más tardía de las góticas españolas (1525-1577). De fechas tardías son también las de Tortosa (1346-1597), Oviedo (1382-1587), Murcia (1394-1465), Sevilla (1401-1528), Astorga (desde 1471) Coria (1498-1748), Nueva de Salamanca (1513-1733) y Barbastro (1517-1533). En cambio, la planificación de la catedral de Granada, inicialmente con traza gótica (Enrique Egas, 1523) fue radicalmente modificada bajo la dirección de Diego de Siloé (1529-1563), dando lugar a un edificio sustancialmente renacentista. Los proyectos góticos no eran en absoluto conservadores: muchos de ellos suponían innovaciones de un extraordinario atrevimiento y originalidad, como la catedral de Gerona (Guillermo Bofill, 1417) o Santa María del Mar (Berenguer de Montagut y Ramón Despuig, 1329-1383), o integraban armoniosamente múltiples influencias, como el monasterio de Guadalupe y las cartujas de El Paular y Miraflores. El aprecio social a los maestros mayores se había consolidado hasta el punto de poder identificar los nombres y trayectorias de muchos de ellos (en la Corona de Aragón Guillem Morei, Jaume Fabre, Guillem Sagrera, Pere Compte, Andreu Juliá).[12] Las familias Guas y Egas, establecidas en Castilla y entroncadas con artistas locales (Sebastián de Almonacid, Alonso de Covarrubias), implantaron el estilo hispano-flamenco en las artes de la cantería (arquitectura y escultura).

-

Santa María del Mar, Barcelona (1329-1383).

Santa María del Mar, Barcelona (1329-1383). -

Sepulcro de Juan de Aragón en la Catedral de Tarragona (ca. 1334).

Sepulcro de Juan de Aragón en la Catedral de Tarragona (ca. 1334). -

Estatua de Pedro IV de Aragón "el ceremonioso", por Jaume Cascalls (ca. 1345).

Estatua de Pedro IV de Aragón "el ceremonioso", por Jaume Cascalls (ca. 1345). -

Basílica de Lequeitio (1374-1487). El retablo mayor es de 1514.

Basílica de Lequeitio (1374-1487). El retablo mayor es de 1514. -

Sepulcros reales del monasterio de Poblet (1359-1382).

Estilos del último Gótico y primer Renacimiento

Las denominaciones de estilos para la época del último Gótico y el primer Renacimiento español incluyen, para el último cuarto del siglo XV las etiquetas "Hispanoflamenco", "Gótico plateresco", "Gótico isabelino" (o "estilo Reyes Católicos") y "Manuelino" (por el rey Manuel I de Portugal, que llega a las primeras décadas del siglo XVI); en el primer cuarto del siglo XVI en Castilla se dan el "estilo Cisneros" y las últimas fases del "Plateresco", que dan paso al "Purismo renacentista" (o "estilo Príncipe Felipe", que también ha sido denominado "Plateresco purista"). Excepto el "Cisneros", que es un estilo muy localizado, en torno a la diócesis de Toledo, las demás etiquetas tienen un uso generalizado para toda la Monarquía Hispánica, y aunque se definen inicialmente en Castilla, se habla también de un "Plateresco aragonés", "catalán" o "valenciano". En cambio, no ha tenido éxito el intento de algunos prestigiosos autores de utilizar "estilo fernandino" (para el correspondiente al "estilo Isabel" en la Corona de Aragón).[13]

El papel de los Reyes Católicos, el Cardenal Cisneros y poderosas familias aristocráticas (los Mendoza) como mecenas e impulsores de ambiciosos programas artísticos fue destacadísimo.[14] Estrechamente vinculado a su programa político e ideológico (la Monarquía Católica -una expansiva monarquía autoritaria de "máximo religioso"-), su programa artístico ha sido considerado como el deseo de establecer un "estilo nacional" (o "Gótico nacional"), paralelamente a lo que en Portugal sería el Manuelino y en Inglaterra el estilo Tudor.[15]

Los maestros de obras se sintieron capaces de integrar elementos, tanto estructurales como decorativos, de muy distinta procedencia (Andalusí y Mudéjar -mocárabes, artesonados-, Gótico flamígero -gabletes, arcos conopiales, arcos carpaneles, pináculos, chapiteles-), con un realismo naturalista en los motivos decorativos (follajes, gárgolas, heráldica), que con el cambio de siglo darán paso a los grutescos. A veces el abigarramiento decorativo llega al horror vacui (lo "plateresco" se refiere a la comparación con los trabajos de repujado), tanto en el exterior (fachada-retablo) como en el interior (bóvedas de tercelete).[16] Una particular importancia adquirieron los elementos decorativos, no sólo en la cantería, sino en el arte mueble (rejerías, sillerías,[17] etc.)

-

Casa de los Picos, «gótico isabelino» (Segovia, último tercio del siglo XV)

Casa de los Picos, «gótico isabelino» (Segovia, último tercio del siglo XV) -

-

Casa del Cordón (Burgos, 1476)

-

Palacio del Infantado (Guadalajara, 1480)

Palacio del Infantado (Guadalajara, 1480) -

Palacio de Cogolludo (1492-1502)

Referencias

- ↑ Ficha en Artehistoria (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última).

- ↑ Ficha en Artehistoria

- ↑ Jaume Barrachina, El mestre Bartomeu de Girona: l'escultor gòtic català més antic de nom conegut (el escultor gótico catalán más antiguo de nombre conocido").

- ↑ Toman, Rolf. Gothic: Architecture - Sculpture - Painting. Editor: h. f. ullmann; 1 edition. 2008. ISBN 0841600686. Revista Estudos/Património n. 2. IPPAR. 2002. pág. 11. História da arte III: Curso de gestão turística e cultural. págs 15-17. Fuentes citadas en Gótico mendicante.

- ↑ «Franciscanos conventuales». Archivado desde el original el 8 de abril de 2013. Consultado el 16 de julio de 2013.

- ↑ «Arquitectura gótica religiosa». Archivado desde el original el 10 de noviembre de 2013. Consultado el 16 de julio de 2013.

- ↑ Castelo de Avis na base de dados do IGESPAR, fuente citada en Castelo de Avis.

- ↑ Fernández, Barnechea y Haro, op. cit., cp. 11, pg. 187-207.

- ↑ San Fructuoso de Bierge, Santa Maria del Monte en Liesa (Gótico lineal en Guara), San Miguel de Barluenga, Arbaniés, San Miguel de Foces de Ibieca, etc. Pintura Gótica en España (Arteguías). Iglesia de San Miguel de Foces (Huesca).

- ↑ op. cit. (sección La revolución comercial, fig. 81, pg. 125):] Archivado el 20 de febrero de 2017 en Wayback Machine.. Entre otras fuentes, cita: H.L. ARENA, “Las sillerías de coro del maestro Rodrigo Alemán. Las sillerías del gótico tardío en España”, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, 32 (1966), pp. 102-106; y J.I. HERNÁNDEZ REDONDO y M. ARIAS MARTÍNEZ, “La silla de Rodrigo Alemán en el Museo Nacional de Escultura”, Homenaje al Profesor Martín González, Valladolid, 1995, p. 379.

- ↑ Título de la obra de Diego de Sagredo (1526)

- ↑ Culturcat, web cit.

- ↑ José Camón Aznar, La arquitectura y la orfebrería españolas del siglo XVI, 1978, pg. 542. José Pijoán, Manuel Bartolomé Cossío, Summa artis: historia general del arte, 1944, vol. 17, pg. 542.

- ↑ Reyes y mecenas: los Reyes Católicos, Maximiliano I y los inicios de la casa de Austria en España, catálogo de la exposición en el Museo de Santa Cruz, Toledo, 1992, ISBN 8488045255 Carmen Manso Porto]] (dir.), Isabel la Católica y el Arte, Real Academia de la Historia, 2006, ISBN 8495983753 -Dialnet-

- ↑ A pesar de que el Gótico sea un "estilo internacional" (véase la nota correspondiente de la introducción -nota 2-). También la utilización del término "Gótico nacional" es objeto de debate. Fernando Marías, El siglo XVI: Gótico y Renacimiento, Volumen 5 de Introducción al Arte Español, Silex, 1992, ISBN 8477370370, pg. 23. Víctor Manuel Nieto Alcaide y Fernando Checa Cremades, El Renacimiento: Formación y crisis del modelo clásico, Akal, 1993, ISBN 8470901087, pg. 14.

- ↑ Marcel Durliat, Introducción al Arte Medieval en Occidente, Madrid: Cátedra, 1991 -Marcel Durliat-. Otto von Simson, La catedral gótica, Madrid: Alianza editorial, 1988. Francesca Español, El Arte Gótico (I), Madrid: Historia 16, 1999. José María de Azcárate, Arte Gótico en España. Madrid: Cátedra, 1990. Fuentes citadas en Arquitectura Gótica - Portugal y España

- ↑ Dorothée Heim, Las intarsias de la sillería del coro de Plasencia: influencia italiana temprana en el núcleo artístico toledano Archivado el 20 de febrero de 2017 en Wayback Machine.. Entre otras fuentes, cita: H.L. ARENA, “Las sillerías de coro del maestro Rodrigo Alemán. Las sillerías del gótico tardío en España”, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, 32 (1966), pp. 102-106; y J.I. HERNÁNDEZ REDONDO y M. ARIAS MARTÍNEZ, “La silla de Rodrigo Alemán en el Museo Nacional de Escultura”, Homenaje al Profesor Martín González, Valladolid, 1995, p. 379.