Declaración Valencianista de 1918

El 14 de noviembre de 1918, el diario La Correspondencia de Valencia publicaba en primera plana y lugar preferente la Declaració Valencianista. Precedía a la Declaración un artículo a tres columnas titulado Valencianismo. A continuación se reproducían las ocho bases del decálogo valencianista, que fueron comentadas, una a una, por diferentes miembros de las organizaciones firmantes en ocho artículos aparecidos en el periódico mencionado entre el 16 de noviembre y el 7 de diciembre de 1918. Eduardo Martínez Sabater, Ignacio Villalonga, Josep García Conejos, Eduard Martínez Ferrando, Pasqual Asins, Salvador Ferrandis Luna, Maximiliano Thous y Lluís Cebrian Ibor se hicieron cargo respectivamente de los artículos.

Pero la difusión del texto de la Declaración fue más allá de La Correspondencia de Valencia. Los diarios alicantinos La Región y Diario de Alicante reprodujeron las ocho bases el 16 y el 18 de noviembre, respectivamente. Y el año siguiente, con el título El pensamiento valencianista. Declaración oficial y comentarios, la Unión Valencianista Regional editaba un opúsculo de 36 páginas que reproducía las bases y los comentarios.

Esta Declaración supuso un punto de inflexión en la historia del valencianismo. En un momento de auge de los movimientos regionalistas en toda Europa, la Unión Valencianista Regional y la Joventut Valencianista impulsaron una declaración donde se recogían las reivindicaciones del nacionalismo valenciano con el ánimo de influir en la totalidad de las fuerzas políticas valencianas.

Principios básicos

Según Agustí Colomer, en la Declaración podemos distinguir cuatro bloques: planteamiento conceptual (bases 1 y 2), relaciones con el estado central (bases 3 y 4), régimen interno (bases 5, 6 y 7) y relaciones entre los municipios y estados federados (base 8).[1]

Según Alfons Cucó, los puntos más importantes de la Declaración eran el primero y el segundo (con la matización que introducía el tercero). En el primero se reconocía la personalidad diferenciada del «pueblo valenciano», «caracterizada por la posesión de una lengua propia, por su modalidad racial, por la comunidad de historia y de condiciones económicas». Y en el segundo se proclamaba la «fundamental reivindicación valencianista»: el derecho del pueblo valenciano a «constituir un Estado con el poder de darse a él mismo una constitución» (integrado en «una federación Española o Ibérica», según se establecía en el punto tercero). No es casualidad, según Cucó, que fuera el propio Villalonga quien se encargara de escribir la glosa de este punto. En ella partía de la distinción entre el carácter «natural» de la nación (determinada «por el territorio, la historia, la raza, el derecho, y sobre todo la lengua, y como consecuencia la cultura») y el carácter «artificial» del Estado, «producto de la voluntad de los hombres», de lo que concluía: «España, no nos cansaremos de repetirlo, en el riguroso sentido de la palabra, no es una Nación, es tan solo un Estado. Cree el Nacionalismo que comprende cuatro núcleos raciales: el galaico-portugués, el vasco-navarro, el castellano y el nuestro, integrado por Cataluña, Mallorca y Valencia». Sobre esto último, Villalonga puntualizaba que «la voluntad del pueblo —factor decisivo en el principio de las nacionalidades—, claramente impone la decisión de constituir un Estado aparte de Cataluña y Mallorca», aunque precisaba: «Nosotros no renunciamos a formar una comunidad de cultura con los otras tres regiones de nuestra nacionalidad, unidas por el lazo de la lengua, ni huimos de las consecuencias que este hecho pueda llevar». Precisamente, en el punto octavo de la Declaración se decía: «El Estado valenciano podrá mancomunarse, para fines concretos, con otros Estados de la Federación, si lo estima conveniente, conservando íntegra su personalidad».[2] Villalonga concluía así:[3]

En síntesis, aspiramos a reconstruir la región valenciana con una Asamblea, soberana en sus asuntos, y con un poder Ejecutivo responsable ante ella, debiendo el Estado español reintegrarle aquellas funciones propias del organismo regional y que hoy injustamente detenta, y sobre todo una Hacienda propia y bien dotada. Junto con eso, la expresión del espíritu propio y la oficialidad del valenciano en aquellos pueblos que lo hablan.

Según Josep Vicent Boira, a pesar de que la Declaración trata sobre todo cuestiones estrictamente políticas y culturales, las Bases nacieron con una innegable vocación modernizadora. Las menciones a la economía o a las infraestructuras no son casuales. Hay dos elementos que prueban esta afirmación, según Boira: por un lado la consideración de la economía valenciana como un todo inseparable de la sociedad y del territorio sobre el que aquella se proyecta e independiente de la adscripción provincial. Y, por otro lado, la preocupación por unas infraestructuras que estuvieran al servicio de aquella economía y de los intereses reales de los valencianos.[4]

Teniendo en cuenta el contexto histórico y el carácter del documento, la Declaración es claramente federal. Habla de un "Estado valenciano" dentro de una "Federación Española" o Ibérica”. Y para referirse al territorio emplea simplemente el término: "Valencia", sin ninguna coletilla, ni "País", ni "Reino", ni "Nación", ni "Comunidad". Y del mismo modo que las Normas de Castellón de 1932 suponen la unión del valencianismo lingüístico, la Declaración Valencianista de 1918 busca el consenso del valencianismo político, lejos del enfrentamiento que supuso la posterior batalla de Valencia.[cita requerida]

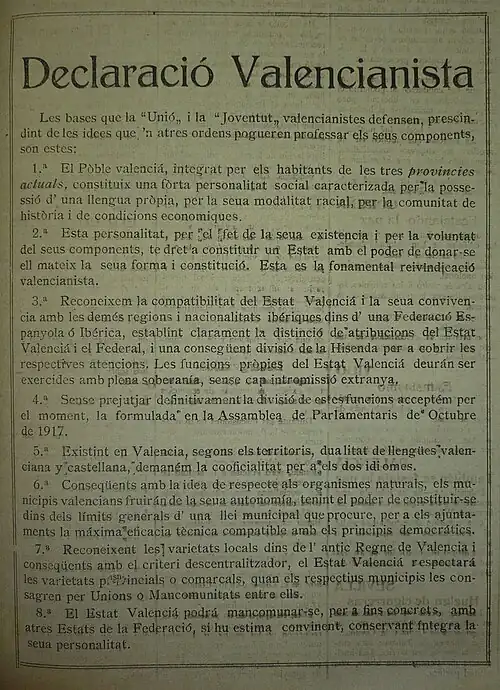

Texto de la declaración

A continuación reproducimos los ocho puntos de la Declaración Valencianista de 1918:

Declaración Valencianista de 1918

1. El Pueblo valenciano, integrado por los habitantes de las tres provincias actuales constituye una fuerte personalidad social caracterizada por la posesión de una lengua propia, por su modalidad racial, por la comunidad de historia y de condiciones económicas.

2. Esta personalidad, por el hecho de su existencia y por la voluntad de sus componentes, tiene derecho a constituir un Estado con el poder de darse él mismo su forma y constitución. Esta es la fundamental reivindicación valencianista.

3. Reconocemos la compatibilidad del Estado Valenciano y su convivencia con las otras regiones y nacionalidades ibéricas dentro de una Federación Española o Ibérica, estableciendo claramente la distinción de atribuciones del Estado Valenciano y el Federal, y una consiguiente división de la Hacienda para cubrir las respectivas atenciones. Las funciones propias del Estado Valenciano deberán de ser ejercidas con plena soberanía, sin ninguna intromisión extraña dentro de una Federación Española o Ibérica, estableciendo claramente la distinción de atribuciones del Estado Valenciano y del Federal, y una consiguiente división de la Hacienda para cubrir las respectivas atenciones. Las funciones propias del Estado Valenciano deberán de ser ejercidas con plena soberanía, sin ninguna intromisión extraña.

4. Sin prejuzgar definitivamente la división de estas funciones, aceptamos, de momento, las formuladas en la Asamblea de Parlamentarios de octubre de 1917.

5. Existiendo en Valencia, según los territorios, dualidad de lenguas, valenciana y castellana, pedimos la cooficialidad para los dos idiomas.

6. Consecuentes con la idea de respecto a los organismos naturales, los municipios valencianos gozarán de autonomía, teniendo el poder de constituirse dentro de los límites generales de una ley municipal que procure para los ayuntamientos la máxima eficacia técnica compatible con los principios democráticos.

7. Reconociendo las variedades locales dentro del antiguo Reino de Valencia y consecuentes con el criterio descentralizador, el Estado Valenciano respetará las variedades provinciales o comarcales, cuando los respectivos municipios las consagran con Uniones y Mancomunidades entre ellos.

8. El Estado valenciano podrá mancomunarse para fines concretos con otros Estados de la Federación, si lo estima conveniente, conservando íntegra su personalidad.

Hay que decir que cada uno de estos ocho puntos fueron glosados posteriormente en ocho artículos de prensa publicados del 16 de noviembre al 7 de diciembre de 1918 en el diario "La Correspondencia de Valencia". Los glosadores fueron, respectivamente:

- 1. Eduardo Martínez Sabater. Glosa la 1a Base en un artículo aparecido en «La Correspondencia de Valencia», 16 de noviembre de 1918.

- 2. Ignacio Villalonga. Glosa la 2a Base en un artículo aparecido en «La Correspondencia de Valencia», 18 de noviembre de 1918.

- 3. Josep Garcia Conejos. Glosa la 3a Base en un artículo aparecido en «La Correspondencia de Valencia», 20 de noviembre de 1918.

- 4. Eduard Martínez Ferrando. Glosa la 4a Base en un artículo aparecido en «La Correspondencia de Valencia», 24 de noviembre de 1918.

- 5. Pasqual Asins. Glosa la 5a Base en un artículo aparecido en «La Correspondencia de Valencia», 27 de noviembre de 1918.

- 6. Salvador Ferrandis y Luna. Glosa la 6a Base en un artículo aparecido en «La Correspondencia de Valencia», 29 de noviembre de 1918.

- 7. Maximiliano Thous. Glosa la 7a Base en un artículo aparecido en «La Correspondencia de Valencia», 29 de noviembre de 1918.

- 8. Lluís Cebrián Ibor. Glosa la 8a Base en un artículo aparecido en «La Correspondencia de Valencia», 7 de diciembre de 1918.

Referencias

- ↑ Agustí Colomer, “Introducció Històrica” dins 90 anys de la Declaració Valencianista (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última)., Edita ACV Tirant Lo Blanc, pàg. 44, Ciutat de València, 2008

- ↑ Cucó, 1999, p. 141-142.

- ↑ Cucó, 1999, p. 145.

- ↑ Josep Vicent Boira, “L’Innegable aportació modernitzadora del valencianisme. L’exemple de la Declaració Valencianista del 1918.” dins 90 anys de la Declaració Valencianista (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última)., Edita ACV Tirant Lo Blanc, pàg. 44, Ciutat de València, 2008

Bibliografía

- Cucó, Alfons (1999) [1971]. El valencianisme polític. 1874-1939 (en valenciano). Edición ampliada y revisada (2ª edición). Catarroja-Barcelona: Afers. ISBN 84-86574-73-0.

Enlaces externos

- Libreto-conmemorativo de los 90 años de la Declaración valencianista, publicado por la ACV Echando lo Blanco

- Manifiesto para unir el valencianismo político (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última).