Controversia sobre la energía nuclear

Se consideran los Bombardeos atómicos sobre Hiroshima y Nagasaki realizados por Estados Unidos el 6 y el 9 de agosto de 1945 el mayor ataque nuclear de la historia. Hacia finales de ese mismo año, por efecto de las bombas, habían muerto 140.000 personas en Hiroshima y 80.000 en Nagasaki -la mitad murieron los días del bombardeo-.

Se denomina controversia sobre la energía nuclear al debate existente sobre la necesidad o no del uso de la energía nuclear.

Desde el nacimiento de la energía nuclear el debate ha tenido varias fases reconocibles. Inicialmente tuvo un gran apoyo debido a lo novedoso de la tecnología por una parte y al encarecimiento progresivo del petróleo por otra, que alcanzó su cúspide en la crisis del petróleo del 73. Después sufrió un parón tras el accidente de Three Mile Island en 1979 y posteriormente tras el accidente nuclear de Chernóbil. La energía nuclear volvió a tener un resurgimiento relativo con nuevos proyectos de construcciones a partir de finales del siglo XX debido, de nuevo, al encarecimiento del petróleo, la denominada crisis energética a la que se ha sumado un nuevo argumento —proclamado por los defensores de la energía nuclear—, no contribuiría al calentamiento global. Sin embargo, durante estos últimos 25 años, la energía nuclear no logró demostrar una capacidad económica y técnica de reemplazar los combustibles fósiles al no poder superar el 6% de la producción de energía primaria mundial.[cita requerida] Además el resurgimiento se detuvo bruscamente debido al Accidente nuclear de Fukushima I.

El debate se centra en varios aspectos fundamentales: los costes de construcción y operación, la seguridad de las centrales nucleares, los residuos radiactivos generados y la proliferación de armamento nuclear.

Evolución histórica de la controversia

Los inicios de la energía nuclear

La energía nuclear se comenzó a utilizar con fines civiles inmediatamente después de finalizada la Segunda Guerra Mundial. En ese momento de euforia colectiva la energía nuclear se planteó como la solución a cualquier problema energético, apareciendo múltiples aplicaciones, desde tratamientos terapéuticos de dudosa eficacia hasta automóviles de propulsión nuclear que nunca salieron de la fase de proyecto. Incluso reconocidos autores de ciencia ficción, como Isaac Asimov en su serie de novelas Fundación, preveían un uso de esta energía de forma doméstica e incluso individual. Sí se pusieron en marcha algunas de estas aplicaciones en vehículos como submarinos.

La generación eléctrica con energía nuclear se realizó por primera vez en un reactor nuclear (en el EBR-I) el 20 de diciembre de 1951. Ya por aquel entonces comenzaron a aparecer los argumentos a favor y en contra de este tipo de energía, afirmando unos que gracias a la energía nuclear "nuestros hijos podrán disfrutar de una electricidad tan barata que no podrá medirse", mientras que otros afirmaban que la energía nuclear no podría en el futuro "alcanzar más de un quinto de la energía total" de Estados Unidos.[1] Cuatro años más tarde, el 26 de junio de 1954, entró en funcionamiento la primera central nuclear del mundo de generación de electricidad para uso civil, la Central nuclear de Óbninsk, , en la antigua Unión Soviética, con una capacidad de 5000 Kwh[2].

En diciembre de 1953 en un discurso pronunciado por el presidente Dwight Eisenhower llamado Átomos para la paz, con el objetivo básico de detener la proliferación del armamento nuclear que era previsible que se produjera en todo el mundo, enfatizó el aprovechamiento útil del átomo y la necesidad de establecer una política del gobierno de los EE. UU. que apoyara la utilización de la energía nuclear con fines pacíficos en el resto de países, al tiempo que impedía el desarrollo de armamento nuclear en otros países mientras que durante su presidencia EE. UU. pasaba del millar de cabezas nucleares a 22.000. Las consecuencias de este discurso reportaron grandes beneficios para empresas de EE. UU. al acordar en los siguientes años la construcción de decenas de centrales nucleares en Japón, donde se invirtió para que los medios de comunicación cambiaran la fuerte opinión en contra de la población, y en 14 países más.[3]

La crisis del petróleo

La Crisis del petróleo de 1973 generó graves problemas de abastecimiento energético, sobre todo en aquellos que como Japón o Francia lo consumían en grandes cantidades para la producción de electricidad. Por este motivo se produjo un avance en los estudios sobre la diversificación de las fuentes de energía, incluyendo la energía nuclear, la solar o la eólica, entre otras fuentes de energía que podrían permitir una menor dependencia de los países productores de petróleo. Francia y Japón decidieron apoyar firmemente el uso de reactores nucleares comerciales que sustituyeran a los que consumían petróleo, construyendo cada uno alrededor de 50 nuevos reactores en una década.

En esa época mejoró sensiblemente la percepción social sobre la energía nuclear ya que permitió reducir el coste de la electricidad en los países industrializados[cita requerida].

A mediados de los años 70 algunos sectores del recién creado Movimiento ecologista criticaron la proliferación de centrales nucleares producida por la crisis del petróleo.[cita requerida]

Estos solicitaron el cierre de varias centrales nucleares en el mundo, consiguiendo en parte sus objetivos.

El nuevo replanteamiento

A finales del siglo XX y principios del XXI, comienza a replantearse la construcción de nuevos reactores nucleares en varios países por distintos motivos:

- Una nueva crisis energética, apoyada en un siempre creciente consumo de petróleo y la cercanía del final de las reservas conocidas de petróleo barato (con precio inferior a los $100 por barril),

- El imparable crecimiento de las nuevas economías de mercado emergentes (Rusia y todas las ex-repúblicas soviéticas, China y la India principalmente) que supuso un mayor consumo energético,

- Los nuevos informes acerca del efecto de los gases invernadero sobre el clima global (el calentamiento global por motivos antropogénicos), que comenzaron a limitar el consumo de combustibles fósiles como el petróleo o el carbón,

- Los nuevos desarrollos en tecnología nuclear, tanto en el tratamiento de residuos como en la seguridad de los reactores.

Ventajas e inconvenientes

Es un ejercicio difícil, pero necesario para formarse una opinión sobre la conveniencia o no de apostar por la energía nuclear. Es difícil, por las posiciones tan enfrentadas, que hace que todo pierda cierto grado de objetividad.

Ventajas

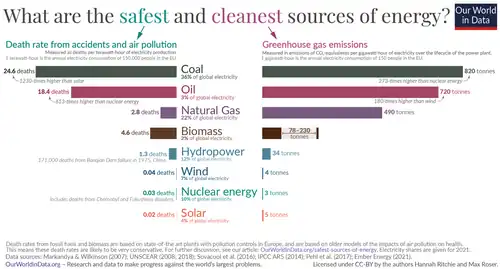

- Una de las ventajas de la energía nuclear es que no presenta ninguna incidencia en el llamado efecto invernadero, es decir, no emite gases nocivos que contribuyan al calentamiento de la Tierra y al empobrecimiento de nuestra atmósfera. En este aspecto, presentan una ventaja clara sobre las centrales térmicas, donde el uso de combustibles fósiles como el carbón y el petróleo provoca la emisión de CO2 a la atmósfera. Si bien es cierto que este argumento está sujeto a la ausencia de accidentes ya que el accidente nuclear de Fukushima, donde las aguas radiactivas siguen contaminando el Pacífico, muestra indicios de zonas en la costa de California donde no hay presencia de algas, responsables de la mayor parte del oxígeno del planeta.[4]

- Para terminar, la relación entre la cantidad de combustible utilizado y la energía obtenida es mucho mayor que en otras energías. Esto se traduce, también, en un ahorro en transportes, residuos, etc.

- Residuos fáciles de desechar. Los residuos de muy baja actividad tienen una vida corta/media/larga por lo que son fáciles de desechar. Los residuos de baja y media actividad tienen una vida corta y media aunque pueden tener una vida larga, son más radioactivos. Los de alta actividad son más peligrosos y tienen una vida muy larga. Pero todos estos residuos se pueden tratar con cuidado enterrándolos bajo tierra y aislándolos con plomo u hormigón.

- Los accidentes son poco comunes y han bajado la frecuencia desde los últimos conocidos. No ha habido muchas más muertes comparadas con las otras energías.

Argumentos a favor notables:

En 1994 James Lovelock, considerado por algunos como el padre del movimiento ecologista y creador de la hipótesis de Gaia, concede una entrevista al periódico británico The Independent en el que defiende la opción nuclear para evitar el desastre ambiental que supone el calentamiento global.

No podemos continuar consumiendo combustibles fósiles, y no hay forma de que las energías renovables, el viento, las mareas y el agua puedan proporcionar suficiente energía a tiempo. [...] Si tuviéramos 50 años podríamos hacer de estas nuestras fuentes primordiales. Pero no tenemos 50 años...Incluso si cesáramos toda combustión de combustibles fósiles inmediatamente, las consecuencias de lo que ya hemos hecho permanecerían durante 1000 años.

Aunque algunos ecologistas se pronunciaron en contra de Lovelock,[6] lo cierto es que él no era el único que se comenzaba a replantear su postura:[7][8]

Tras 30 años mi punto de vista ha cambiado, y el resto de los movimientos ecologistas también necesita un replanteamiento de sus opiniones, ya que la energía nuclear puede ser la fuente energética que salve nuestro planeta de otro posible desastre: el cambio climático.

La amenaza del cambio climático está muy cerca. Por eso digo que la energía nuclear es la única opción para combatir el cambio climático ahora.

La implantación de la energía nuclear, al menos con usos pacíficos, es "imparable" en el mundo.

Para el año 2007, varios países (entre otros Finlandia, Brasil, México, China, EE. UU....) habían comenzado a construir nuevas centrales nucleares tras un parón de 20 años en la construcción de nuevos reactores, mientras que en otros países, como el Reino Unido o Francia se planteaba la construcción de nuevos reactores. En España se reabrió en 2004 el debate de si era o no necesaria la energía nuclear.[10] En Italia se propuso relanzar el programa nuclear el año 2008.

Varias organizaciones, incluido el IPCC, comenzaron a sostener que la energía nuclear era uno de los mecanismos que podrían ayudar en la lucha contra la emisión de gases de efecto invernadero, en particular del CO2.[11][12]

Según algunos autores, la cuestión fundamental a resolver de cara a la opinión pública en cuanto a los residuos es la de llegar a una solución aceptada por todos sobre como proceder con los residuos de alta actividad.[13]

Aunque la posibilidad de nuevos accidentes sigue siendo hoy en día uno de los motivos de crítica respecto a esta energía, algunas fuentes afirman que este tema se ha convertido en un tema de demagogia política sobre la base de un oportunismo político, un instrumento para obtener votos oclocráticamente:[13]

La aversión a la energía nuclear, apoyada en la más absoluta ignorancia, es recibida con agrado por millones de personas, que tampoco entienden nada del asunto, y sólo tiene dos explicaciones: o una obcecación que impide el normal funcionamiento de la mente o un oportunismo político que linda con la irresponsabilidadCarlos Sánchez del Río, catedrático de Física Atómica y Nuclear, expresidente del CSIC y de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.[13]

En España en 2019 la política Rosa Díez, portavoz de UPyD (un partido minoritario entonces en el Congreso de los Diputados y extinto desde 2020 por orden judicial), defendía la energía nuclear en una entrevista periodística:

Sin duda, la energía nuclear es una energía segura y barata que es mejor producir que comprar. Por tanto debemos dejarnos de demagogia pseudo-progre al efecto y es ridículo seguir insistiendo en los riesgos de esta energía o seguir llamándola contaminante: es segura y, en modo alguno, es la más contaminante

Según un informe de la Fundación BBVA cuando se pregunta a los entrevistados en qué medida estarían a favor o en contra del uso de las diferentes fuentes de energía en España se da un 3,1 sobre 10 a la energía nuclear. Además se indica que existe un conocimiento bajo sobre la misma y que el nivel del conocimiento aumenta con el nivel de estudios del encuestado[15]

Inconvenientes

El debate sobre la energía nuclear, se suele centrar siempre sobre cuatro ejes principales: Los costes de producción y explotación, el combustible necesario, los residuos generados y el riesgo de accidentes.

Los debates se centran en si tal o cual forma de generación eléctrica es mejor o peor con respecto de otra u otras.

Se exponen a continuación los mencionados temas, con respecto a las nucleares, en comparación con las energías renovables que parecen imponerse como la forma de generación del futuro. El rendimiento o relación producción/costes.

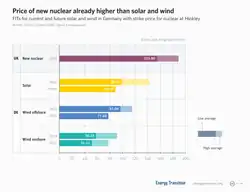

Una afirmación común que ha sido habitual encontrar en todo debate sobre la energía nuclear es que se trata de una energía de alto rendimiento, y por tanto de mayor rentabilidad coste/beneficio que otras (sobre todo respecto a las energías de combustibles fósiles). No obstante, muchas de esas afirmaciones (incluso aunque aporten informes técnicos precisos) suelen considerar para este balance los costes durante su vida útil, que incluyen básicamente el combustible y el mantenimiento de instalaciones. Sin embargo, para un estudio plenamente objetivo es necesario considerar todos los costes, incluyendo los de instalación (montaje de la central nuclear), los de explotación (combustible, personal, mantenimiento, seguridad, etc), los de la gestión posterior de los residuos nucleares y los de desmantelamiento de la central. Si se incorporan al cálculo todos los costes, el balance es marcadamente menos favorable, y lo sitúa como una de las energías más caras[16].

En los últimos años, desde que se ha retomado la construcción de centrales nucleares en diversos países, se han puesto de manifiesto los costes y tiempos de construcción de los últimos reactores nucleares construidos

- Votgle 3 y 4[17][18] en EE. UU. 36.800 millones de dólares y más de 12 años de retrasos[19]

- Olkiluoto 3 (Finlandia), el mayor reactor nuclear de Europa, que tras 18 años de obras acumula 13 años de retraso y una inversión de 11.000 millones de euros, (8.000 más de lo previsto).

- Flamanville 3[20] en Francia, con trece años de retraso y 13 200 millones de euros (algunas fuentes dicen que el coste podría superar los 19.000 millones de euros si se incluyen los costos financieros[21][22]).

y los que aun se encuentran en construcción:

- Hinkley Point C en Reino Unido con más de 50 000 millones de euros de costes de construcción[23] y varios años de retraso.

Votgle 3 y 4 ha enseñado que ahora los georgianos tienen la central eléctrica más cara del mundo, cuya instalación ha costado a los contribuyentes 14 720 millones de dólares por gigavatio (GWe), frente a los 500 000 a 1,5 millones de dólares/GWe de la solar,[24] eólica o ciclo combinado. Recientes facturas de electricidad de Georgia Power han demostrado que el aumento de la factura para los georgianos se sitúa entre el 30% y el 40%[25] .

Por contra, el costo de la instalación del parque solar Núñez de Balboa,[26] que cuenta con 500 MWp (391 Mw a la red), fue de aproximadamente 290 millones de euros según Iberdrola y CEMOSA, lo cual nos arroja un coste de construcción de 748,2 millones de euros por Gw conectado a la red. Como se ve, una diferencia brutal con los 12 o 14 mil millones por Gw de los últimos reactores puestos en funcionamiento. Estamos hablando de 17 veces más barata la construcción de la solar que la nuclear.

Todas las cifras anteriores vienen a demostrar tercamente, que los costes y plazos de construcción de las centrales nucleares son inasumibles, sobre todo frente a las tecnologías renovables actuales. Así, los informes actuales recogen costes actuales de construcción de las nucleares de hasta 14.800 dólares por Kw instalado frente a los hasta 1600 $/Kw de la solar fotovoltaica, lo cual pone de manifiesto los cálculos del coste nivelado de la energía en 2025, según los cuales, el coste del MWh producido por una central nuclear puede superar los 200 $, frente a los aproximadamente 58-60 $/MWh de la solar o eólica.[27] Y todo ello, sin contar los costes de la gestión de los residuos nucleares generados.

Muestra de los enormes costes de las centrales nucleares, son las bancarrotas de grandes empresas constructoras de las mismas. Así lo demuestra la quiebra de Westinghouse Electric, la división de energía nuclear de Toshiba, que se declaró en bancarrota en Estados Unidos en marzo de 2017. Esta decisión se tomó debido a los altos costos asociados con la construcción de nuevas centrales nucleares, especialmente las de tipo AP1000, en la central nuclear V.C. Summer en Jenkinsville, Carolina del Sur (EE. UU.), proyecto de construcción de dos reactores , que fue abandonado en 2017 tras la quiebra de la constructora. El proyecto, que ya había consumido 9 mil millones de dólares, fue detenido debido a enormes retrasos y sobrecostos. El 9 de marzo de 2013 comenzó oficialmente la construcción de la unidad 2, que era el primer reactor que comenzaba a construirse en Estados Unidos en 30 años. Los analistas estiman que completar la construcción podría haber costado en última instancia más de 23 mil millones de dólares.[28] Westinghouse Electric, fundada por George Westinghouse, era una empresa con una larga historia en el sector de la energía nuclear y otros negocios relacionados con la electricidad. La decisión de declararse en bancarrota fue un hito significativo, ya que Westinghouse había sido un jugador importante en el desarrollo de la energía nuclear en Estados Unidos. La compañía enfrentó dificultades financieras debido a los sobrecostos y retrasos en la construcción de las nuevas centrales nucleares. La quiebra de Westinghouse afectó a Toshiba, que sufrió pérdidas millonarias y tuvo que tomar medidas para recuperarse.

Asimismo, la francesa EDF tuvo que ser completamente nacionalizada por el Estado francés, debido a la enorme deuda que arrastraba (43 000 millones de euros[29]). Los resultados financieros de EDF eran catastróficos porque el parque nuclear francés producía mucha menos energía, dado que una cuarta parte de la producción nuclear había desaparecido por mantenimiento y por corrosiones descubiertas en los reactores nucleares de toda Francia. Por ello, EDF no se beneficiaba del aumento de los precios del mercado, ya que producía menos electricidad. La propia EDF estimaba que el mantenimiento de sus centrales nucleares en 2022 le costaría 18 500 millones de euros. Además, sus cuentas también se habían deteriorado por el “escudo tarifario”, la decisión del Gobierno francés de obligarle a vender más electricidad barata, para contener la factura eléctrica[30] y para hacer parecer a la nuclear una energía competitiva, acumulando en total, unas pérdidas de 26.000 millones de euros en 2021.[31] Las cuentas de EDF estaban también dañadas por los retrasos y sobrecostes de Flamanville 3, que acumula un gasto de casi 20.000 millones.[22] Mientras el precio de la energía fotovoltaica y la eólica se había reducido un 89% y un 72% desde 2009 a 2021, la nuclear se ha encarecido un 33% y era la segunda fuente de electricidad más cara.[32]

Además, a todos los costes de construcción, funcionamiento y mantenimiento, hay que añadir el de la gestión de los residuos nucleares. Los costes de los almacenes de residuos nucleares en construcción también son enormes, como Onkalo[33] en Finlandia (5 000 millones de euros) o el Proyecto Cigéo en Francia[34] (entre 26 100 y 37 500 millones de euros), los cuales siguen poniendo de manifiesto los enormes costes de la energía nuclear frente a otras fuentes.

Viendo los costes de Onkalo, podemos hacer unas sencillas cuentas: teniendo en cuenta que a precios de hoy Onkalo ha costado 5300 millones de euros aproximadamente, y que le caben 6500 toneladas de combustible gastado, una sencilla división arroja un coste por tonelada de 815 384,6154 euros. Si calculamos que un reactor medio (1000 MWe) produce unas 20 t de combustible gastado, es fácil calcular que el almacenamiento del combustible gastado en un año cuesta unos 16.307.692,308 €, y si tenemos en cuenta que ese mismo reactor produce alrededor de 8500 GWh de electricidad durante ese año, se comprueba que el coste de la gestión del combustible gastado asciende a unos 1.918,55 €/GWh que habrá que sumar a los costes de construcción y funcionamiento.

Todo ello, sumado a los costes de construcción (haciendo cálculos sobre los costes de Votgle 3 y 4), nos arrojan la increíble cifra de 28.862,745 euros por cada GWh producido durante toda la vida útil de la central, a precios actuales. Y todo ello sin tener en cuenta los costes de funcionamiento (personal, mantenimiento y seguridad, combustible, etc).

En España, los defensores de las nucleares, insisten en que el coste de la gestión de los residuos, es sufragado por las empresas productoras, mediante la denominada "tasa Enresa". El coste de esta tasa en España lo asumen inicialmente las empresas propietarias de las centrales nucleares, que son Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP. Se supone que deben pagar esta tasa para financiar la gestión de los residuos radiactivos y el desmantelamiento de las centrales nucleares al final de su vida útil, bajo el principio de que "quien contamina, paga". Pero este extremo se demuestra falso, toda vez que, aunque las empresas son las que desembolsan directamente la tasa, estas repercuten el coste sobre el precio de la electricidad producida, incluyendo ese coste en el global del precio de la energía que se distribuye a los mayoristas, los cuales trasladan a su vez el pago a los consumidores finales en sus facturas.

El combustible nuclear

El combustible que los reactores nucleares utilizan para su funcionamiento es uranio enriquecido, concretamente uranio 235 (u-235), un isotopo del uranio. El uranio es un metal natural presente en rocas, suelo y agua en concentraciones muy bajas.

Los mayores productores de uranio son Canadá, Australia, Kazajistán, Rusia, Namibia, Níger y Brasil, aunque también hay yacimientos en México, Argentina y España. Un ejemplo notable es la mina Rössing en Namibia, una explotación a cielo abierto de gran escala. En 2022, Kazajistán produjo la mayor parte de uranio de las minas, 21 227 toneladas (43% del suministro mundial), seguido de Canadá (15%) y Namibia (11%).

El uranio natural está formado por tres isótopos naturales: uranio-238 (^99%), uranio-235 (^0.7 %) y uranio-234 (^0,3%). Emite radiación alfa, beta y gamma.[35]

U-235 es el isótopo de uranio más buscado. Se usa tanto en reactores nucleares como en armas nucleares. Sin embargo, el uranio natural solo contiene un 0,7% de 235U, por lo que se lo enriquece artificialmente. El uranio enriquecido con más 235U (4–5 %), se utiliza en reactores eléctricos nucleares. Es altamente radiactivo y regulado. El uranio empobrecido es un subproducto del enriquecimiento, con menos de 0,4 % de 235U. Es menos radiactivo pero tóxico, y se usa en blindajes, municiones y lastres.

Para extraer el mineral de uranio, se utilizan tres técnicas principales de extracción: minería a cielo abierto para depósitos superficiales; minería subterránea para vetas profundas; y lixiviación in situ. Más de la mitad del Uranio extraído en el mundo se recupera a través de la minería a cielo abierto y de minería subterránea.

El uranio se encuentra en la roca en muy bajas concentraciones. Según el OIEA la concentración promedio de uranio natural en el suelo es de 2 partes por millón, lo que equivale a alrededor de 0,0002%. Eso es lo que se llama una cantidad mínima o "traza". En las minas, las proporciones varían entre un 0,1% y 0,2% del total de la roca procesada (alrededor de 1.000 o 2.000 gramos por tonelada de roca), por lo que existe un gran desperdicio de mineral residual. Los residuos provenientes de la minería del uranio, están constituidos mayoritariamente por las “colas del mineral” (a las que se les extrajo el uranio aprovechable) y por los “estériles de la minería” (la roca extraída con muy bajo contenido de uranio), además de las balsas de lixiviados. Esos residuos contienen las mismas sustancias radiactivas que poseía el mineral original y que no fueron separadas, como el radio, el torio o el potasio.

En estas minas el mineral pasa por una zona de trituración y molienda, y luego es lixiviado con una solución ácida con agregado de ácido sulfúrico para disolver los óxidos de uranio. Una vez filtrado y secado el mineral, se obtiene la llamada “torta amarilla”, conocida como yellowcake, que contiene un 75% o más de óxido de uranio (U3O8). Actualmente no hay una alternativa al ácido sulfúrico para los procesos de lixiviación; otros ácidos disponibles incrementan los costos de molienda, son más corrosivos y tienen mayor potencial de generar impacto ambiental.

En las últimas décadas creció exponencialmente el empleo de la tecnología de lixiviación in-situ (ISL), que utiliza ácidos y soluciones alcalinas para extraer el Uranio directamente desde el depósito donde se encuentra naturalmente. En 2009 representó el método más utilizado en la extracción minera del Uranio y suele utilizarse sólo en depósitos de areniscas. La técnica de ISL significa no extraer la piedra fértil de su lugar bajo la tierra, la disolución del mineral con la inyección de los ácidos descriptos, y el bombeo de la solución al exterior donde puede procederse al procesamiento final del mineral. Técnicamente, el ISL representa un impacto menor en la superficie (no hay diques de colas ni depósitos de estériles–, pero tiene efectos adversos como la contaminación de las aguas subterráneas, contaminación potencial de los acuíferos circundantes a los pozos de extracción, liberación de soluciones ácidas utilizadas en el proceso en caso de falla o daño en la infraestructura superficial, y una menor recuperación del Uranio en comparación con otras tecnologías –menor eficiencia. La ISL tiene similitudes con la lixiviación en pilas, aunque esta última deposita la roca fértil en grandes piletas y las riega con los químicos a través de un sistema de goteo. La minería, especialmente a cielo abierto, utiliza enormes cantidades de agua, poniendo en peligro la disponibilidad y la calidad de este recurso escaso y vital. La Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA) reconoce que “los diques de relave, donde se lixivia el mineral mezclando agua con ácido sulfúrico y otros químicos y la administración y uso del agua, son las áreas más significantes en las que la industria de la minería de Uranio (y la industria minera en general) deben mejorar su performance”.

Un tema de especial preocupación en la industria uranífera, es el potencial de contaminación por el decaimiento radiactivo del Uranio y sus subproductos asociados, así como los Drenajes Ácidos de Roca (DAR) y la lixiviación del metal. Estos contaminantes pueden ser liberados al ambiente a través de distintas vías, incluyendo el aire, el agua superficial y acuíferos subterráneos, pudiendo provocar impactos adversos tanto en los trabajadores mineros, como en la población y el ambiente cercano a las minas. En este sentido, el OIEA también reconoce que “la importancia de los impactos y la responsabilidad de las pilas de estériles en el largo plazo ha sido históricamente minimizado por la industria minera”. Los drenajes ácidos representan uno de los principales problemas ambientales que enfrenta la minería. Estos drenajes ácidos ocurren cuando los minerales que contienen sulfuros presentes en la roca se exponen al aire o al agua, convirtiendo el sulfuro en ácido sulfúrico. Este ácido puede disolver metales pesados (plomo, zinc, cobre, arsénico, mercurio o cadmio) presentes en las rocas y en los residuos o colas, hacia el agua superficial o subterránea. Algunas bacterias presentes naturalmente pueden acelerar significativamente esta reacción. Los drenajes ácidos pueden contaminar gravemente el agua de ecosistemas cercanos así como el agua de consumo humano. Los drenajes ácidos ocurren naturalmente y se denominan drenajes ácidos de roca (DAR), pero son significativamente magnificados como consecuencia de la minería y adquieren el nombre de drenajes ácidos de minería (DAM). Los DAM pueden producirse en distintos puntos del emprendimiento minero: en tajos o cavas, instalaciones subterráneas, sitios de vertido y depósito de los restos de roca (escombrera), depósitos de colas o residuos y en los depósitos de minerales. La generación de DAM puede durar décadas e incluso siglos, y los drenajes pueden viajar largas distancias río abajo. [36]

En definitiva, los restos de la extracción de uranio son altamente problemáticos, generando alto impacto ambiental.

Por otra parte, en el debate sobre si nucleares si o no, en España, numerosas voces claman por la independencia geopolítica de no depender de terceros países que tengan que suministrar el combustible nuclear como argumento en contra de las nucleares. Frente a ellos, los defensores de la energía nuclear, replican que España es rica en depósitos de uranio, y que en el Yacimiento de Uranio de Saelices el Chico (Mina Fe) en Salamanca se estima que hay unas 28 000 tU (toneladas de uranio), pero solo 8100 de ellas económicamente rentables (por menos de 40 $/kgU) según el Libro Rojo del Uranio 2024.[37] Otras fuentes hablan de unas 17 000 tU seguras y viables. Cabe recordar que Mina Fe fue cerrada a finales de 2000 por orden de Rodrigo Rato ministro del Partido Popular, por su falta de rentabilidad. [38]

En cualquier caso, si nos atenemos a lo que dice el Libro Rojo del Uranio antes mencionado, existen en España unas reservas de 23 000 t en total, cifra que coincide con lo expuesto por Enusa en su informe de febrero de 2002,[39] 23 000 t de las cuales consideradas con un factor de recuperación del 83%, los que nos deja unas 19 000 t de mineral viables. Esto deja claro que los que defienden la autonomía de mineral de uranio en España, se equivocan. Veamos porqué: los reactores nucleares españoles actuales, consumen aproximadamente unas 150 t de uranio enriquecido; para obtener esa cantidad, hacen falta aproximadamente unas 1200 t de mineral de uranio, por lo que, en el mejor de los casos, y suponiendo que se llegaran a obtener las mencionadas 19 000 tU, solo daría para unos exiguos 15,8 años de funcionamiento de nuestros reactores. Y todo ello, para cubrir solo el 20% de la energía producida anualmente en España a fecha de 2024.

Además, dado que todos los reactores actuales han superado su vida útil de diseño, para continuar con la producción nuclear, se hace necesario construir unos nuevos. Y aquí nuevamente las cifras son mareantes: España tiene instalada actualmente 7,1 GWe de producción nuclear, que aporta, como ya se ha dicho, el 20% de la energía eléctrica española (en 2024). Según lo visto en los últimos reactores terminados, como Flamanville 3 y Votgle 3 y 4, los costes vienen siendo de unos 13 000 millones de euros de media por GWe instalado. Así pues, para sustituir los 7,1 GWe que tenemos harían falta unos 92.300 millones de euros. Y todo para construir unos reactores con vidas útiles de entre 60 y 80 años, pero que solo podrán tener combustible "autónomo" durante 16 años. Y toda vez que se está viendo que se tarda unos 14 o 15 años en construir un reactor, para cuando estén terminados, solo les quedara combustible "nacional" para unos un año de funcionamiento. En definitiva, es claro que España no es independiente en términos de uranio. Si queremos seguir con la energía nuclear, habrá que importar uranio de terceros países.

Pero a mayores, a nivel mundial, a 1 de enero de 2023, existían aproximadamente 7.934.500 toneladas de recursos recuperables de uranio identificados. La demanda mundial actual para los 438 reactores nucleares comerciales con una potencia total de 394 GWe es de unas 59 000 toneladas de uranio anuales. Según las proyecciones para 2050, la capacidad nuclear mundial podría aumentar hasta entre 574 y 900 GWe, lo que implicaría una demanda anual de uranio entre 90.000 y 142.000 toneladas.

Por tanto, con los recursos actuales identificados, hay combustible para alimentar la demanda mundial bajo los escenarios previstos hasta 2075 cubriendo incluso los casos de crecimiento alto. Sin embargo, para más allá de 2075 será necesario incrementar la exploración y producción, además de contar con nuevas tecnologías y reciclaje para mantener el suministro estable. De lo contrario, los nuevos reactores construidos les espera una vida útil de unos escasos 50 años, lo que se antoja poco para la brutal inversión que exigen. Hay que tener en cuenta, que cuando el uranio escasee, cada vez será mas costoso y caro extraerlo. Y cuando haya escasez todo el planeta pugnará por conseguirlo, lo que aumentará su precio exponencialmente.

Por contra, fuentes energéticas renovables como la solar fotovoltaica u otras, se postulan para liderar el cambio, ya que no requieren de ningún combustible ni ningún recurso minero o fósil para su funcionamiento y, por tanto, garantizan la independencia energética del país donde se instalen, y a salvo de las posibles futuras fluctuaciones de los mercados de recursos. El sol es la fuente de energía más barata, limpia, potente e inagotable de la Tierra (al menos durante algunos millones de años más), y además no sujeta a intereses geopolíticos cambiantes.

Pensemos que, la humanidad consume unos 30 Pwh de energía eléctrica, y según datos de la NASA , cada año llegan a la superficie de la Tierra unos 20 mil millones de Pw de energía. Es decir, solo con convertir dos mil millonésimas partes de la energía del Sol en energía eléctrica, se cubriría toda la demanda eléctrica mundial, sin tener que extraer ni quemar ningún recurso mineral o fósil más para ello.

El problema de los residuos nucleares generados

Los residuos nucleares y la dificultad para gestionarlos, ya que tardan muchísimos años en perder su radiactividad y peligrosidad para la vida, es un inconveniente crucial en el uso de esta tecnología.

Hay que tener en cuenta que un reactor nuclear de tamaño medio (1000 MWe) produce una media de 20 toneladas de combustible nuclear gastado, a los que hay que añadir entre 50 y 130 m3 de otros residuos radiactivos de baja y media actividad, que también hay que almacenar durante decenas o cientos de años. Por ejemplo, solo la central española de Cofrentes produjo unos 255 metros cúbicos de residuos sólidos en 2020.

Dado el volumen y los costes derivados de la gestión del almacenamiento en superficie de estos residuos, hoy en día la tendencia es enterrarlos en estructuras geológicas estables y profundas (AGP), que es una solución, que no resuelve el problema, y que conlleva costes muy elevados[40] y no exenta de riesgos. Hay líneas de investigación donde se utilizarían procesos nucleares subsiguientes, donde los residuos producidos de larga vida son convertidos en otros de vida corta, que supondrían la resolución de este problema.

Recientemente (2024) ha entrado en funcionamiento en fase de pruebas el AGP de Onkalo (Finlandia). Dicho almacén se empezó a proyectar a mediados de la década de los 90, y se empezó a construir en 2004, por lo que su diseño y construcción se ha prolongado durante 30 años aproximadamente. Este almacén geológico está diseñado para albergar durante al menos 100.000 años el combustible radiactivo gastado. Para hacerse una idea, hace 100.000 es cuando el Homo Sapiens empezó a poblar Asia y a mezclarse con los neandertales, por lo que se antoja difícil prever lo que le sucederá a Onkalo durante esos 100.000 años.

Toda vez que Onkalo tiene una capacidad para 6.500 toneladas de combustible, y dado el volumen previsto de combustible generado por los 5 reactores nucleares que posee Finlandia, parece claro que el almacén estará lleno en menos de 80 años, momento en el cual, el combustible gastado se dejará enfriar durante 40 años, y transcurrido ese tiempo, será envasado en contenedores de hierro fundido recubiertos por una gruesa capa de cobre anticorrosión y colocados en agujeros de deposición, que serán luego sellados con arcilla de bentonita. Se espera que el sellado final y desmantelamiento de la instalación se realice alrededor del año 2120.

Según los cálculos, el coste inicial previsto de construcción, funcionamiento y desmantelamiento de Onkalo es de 3400 millones de euros (unos 5300 millones a precios de 2024).

Visto el tiempo de construcción y la capacidad de Onkalo, es fácil concluir que dentro de 50 años Finlandia tendrá que empezar a construir otro AGP si quiere seguir produciendo electricidad con energía nuclear.

El riesgo de accidentes nucleares.

La controversia y oposición a la generación nuclear de energía, se basa en parte en que dicha forma de generación nunca está exenta de riesgo de sufrir accidentes nucleares y sus graves consecuencias para las personas y el medio ambiente.

Desde los albores de la energía nuclear, se han producido numerosos accidentes nucleares civiles y militares, el primero documentado (civil), el de Chalk River (Canadá) en 1952. Después se sucedieron muchos mas, entre otros reseñables, el accidente de Kyshtym (Unión Soviética) en 1957, el del 24 de mayo de 1958, de nuevo en Chalk River (Canadá), en 1959 en Estados Unidos, en el Laboratorio de Santa Susana Field, cerca de Simi Valley, California, el del SL-1, o Stationary Low-Power Reactor Number One en Idaho Falls, Idaho (EE. UU.), el de la central nuclear de Bohunice (Checoslovaquia) en 1977, Three Mile Island (EE.UU) en 1979, Chernóbil (Unión Soviética) en 1986, los accidentes de Tokaimura en 1997 y 1999, así como el de Fukushima en 2011, los tres en Japón.

Si bien es cierto que desde los sucesos de Chernóbil y Three Mile Island, las medidas de seguridad en las centrales son muchísimo más estrictas y hacen que la posibilidad de que se produzcan accidentes nucleares se reduzcan drásticamente, también es verdad, que la cantidad y variedad de los numerosos accidentes e incidentes nucleares acaecidos desde que se inició la producción nuclear como los accidentes de Tokaimura y Fukushima en Japón (por ejemplo), nos hace suponer que aunque existan todas las medidas de seguridad necesarias, la energía nuclear nunca está totalmente exenta de riesgos, si no bien al contrario. Y es que todos los niveles de la cadena del combustible nuclear, desde la extracción del uranio hasta el almacenamiento de los residuos radiactivos, son peligrosos para el planeta[41] y todos los seres vivos que habitan en ella. La radiación es virtualmente eterna (cientos de miles de años). Esto hace que los posibles y probables fallos en centrales nucleares se conviertan en auténticos desastres tanto para la población como para la naturaleza, a diferencia de otras fuentes energéticas. Esto se debe a que las reacciones nucleares por fisión generan unas reacciones en cadena que si los sistemas de control fallasen provocarían una severa emisión radiactiva. Así, la cantidad de accidentes nucleares civiles, los salvados in extremis, como el de Blayais[42] (Francia) o como el de Vandellos I en 1989, producidos en la historia es tan abultado, que muestra con claridad la peligrosidad intrínseca de la industria nuclear.

El apoyo del movimiento contra las centrales nucleares aumentó significativamente en 1979 tras el accidente de Three Mile Island y llegó a su punto más álgido en el año 1986 tras el accidente de Chernóbil. A partir de ese instante algunos gobiernos (sobre todo europeos) promovieron el cierre de las nucleares en algunos casos, y deteniendo los proyectos en marcha en otros. En España se promulgó la moratoria nuclear, por la que se detenían los proyectos de nuevos reactores nucleares en marcha. A cambio se indemnizaba a las empresas eléctricas que habían invertido en esos proyectos con una fracción de los recibos del consumo eléctrico.

El peligro terrorista y vulnerabilidad de las centrales nucleares

Aunque los servicios de seguridad de los distintos países siempre han considerado las instalaciones nucleares -y en concreto las centrales nucleares- como vulnerables a posibles ataques terroristas, es a raíz de los Atentados del 11 de septiembre de 2001 perpetrados por Al Qaeda cuando se acrecienta el peligro real a un ataque terrorista a instalaciones nucleares y se revisan las condiciones de seguridad internas y externas de las centrales.

En España los servicios de información antiterrorista han advertido en varias ocasiones de la vulnerabilidad de las centrales nucleares ante un ataque terrorista señalando que podría ser devastador. El reforzamiento de la seguridad supone un incremento de los costes tanto para las empresas -responsables de la seguridad interior de las centrales- como para el presupuesto de los países -que debe vigilar el espacio aéreo, los accesos, etc. y poder responder de manera eficiente ante un posible ataque.[43]

A partir de finales de los 70 algunos grupos terroristas o ecoterroristas llevaron a cabo varios atentados aprovechando la excusa ecologista. Entre otros, el asesinato del ingeniero jefe de la Central nuclear de Lemóniz en 1981[44] que provocó posteriormente la detención definitiva de su construcción, una bomba en el exterior del Lawrence Livermore National Laboratory de EE. UU. en 1987 o sobre el reactor rápido reproductor Superfénix, donde un activista verde suizo lanzó 5 granadas con un lanzador ruso contra el reactor aún no finalizado en 1982.[45]

Otros riesgos

Por añadidura, dado que las centrales nucleares son instalaciones industriales complejas, con altos números de trabajadores implicados en ellas (entre 500 y 800[46]), también cabe tener en cuenta el riesgo cierto de accidentes laborales no relacionados con la radiactividad[47]

Argumentos esgrimidos por algunos organismos

Los motivos esgrimidos por esta organización para su política en contra de la energía nuclear son:[48]

- La energía nuclear es insostenible e ineficaz frente al cambio climático

- La energía nuclear es peligrosa,

- La energía nuclear no ha sido capaz de encontrar una solución satisfactoria al problema de sus residuos radioactivos,

- La energía nuclear produce un impacto radiológico,

- La energía nuclear ha perdido la batalla de la competitividad económica,

- La energía nuclear posee una íntima relación con los usos militares

- La energía nuclear es impopular.

Esta asociación, que busca promocionar el uso pacífico de la energía nuclear, esgrime los siguientes motivos para su uso:[49]

- La energía nuclear contribuye en la reducción de los gases de efecto invernadero y por tanto actúa contra el cambio climático,

- El crecimiento de la población mundial supone un crecimiento en el consumo energético,

- Las energías renovables solo podrán contribuir con un 6% de la electricidad generada en el mundo en el 2030,

- La energía nuclear proporciona independencia energética y seguridad en el suministro,

- El uso de combustibles fósiles causa tres millones de muertes al año en todo el mundo según la OMS,

- La radiación que recibe la población proveniente de las centrales nucleares es despreciable frente a la recibida de la propia naturaleza y de las fuentes médicas,

- El volumen de residuos generados es diminuto frente a otras formas de energía,

- El uso de la energía nuclear no ha contribuido a la proliferación nuclear,

- La energía nuclear es y será competitiva,

- Su combustible estará disponible durante varios siglos.

Ambientalistas Por la Energía Nuclear

Esta asociación, que promueve la energía nuclear para un mejor y más limpio planeta, plantea que:[50]

- La oposición a la energía nuclear es uno de los mayores errores del siglo pasado,

- Bien gestionada, la energía nuclear es una energía muy limpia,

- No emite gases de efecto invernadero,

- Utiliza muy pocos materiales de construcción (por kWh generado) en comparación con la eólica o la solar,

- Produce muy pocos residuos (y casi totalmente confinados),

- Es muy segura

El Movimiento Ibérico Antinuclear se crea en noviembre de 2015 con personas y colectivos de muy diferentes perfiles, desde personas y colectivos que participan o participaron activamente en el movimiento antinuclear, ecologista, etc., tanto en el Estado español como en el portugués.

El Movimiento Ibérico Antinuclear y las organizaciones firmantes del su manifiesto,[51] recuerdan entre otras cosas que:

- La energía nuclear es una tecnología que fue desarrollada por motivos militares, y cuyo crecimiento solamente fue posible gracias al apoyo económico y político de los gobiernos, siendo un pilar clave en la proliferación nuclear. Una energía que se convirtió desde su origen en una transferencia continua de recursos de los ciudadanos a las grandes multinacionales y los bancos.

- La energía nuclear es cara, sucia y peligrosa. Los graves accidentes ocurridos a lo largo de su historia, como los de Harrisburg, Chernóbil o Fukushima, muestran con claridad el riesgo que implica la energía nuclear. Un riesgo siempre presente que supone enormes inversiones económicas en materia de seguridad y aumentan exponencialmente el coste de la energía nuclear. Además la generación de miles de toneladas de residuos radiactivos, que mantienen su toxicidad durante miles de años hipotecando de por vida las generaciones futuras. Todo ello convierte a la nuclear en una energía demasiado costosa en términos sociales, ambientales y energéticos.

- El funcionamiento hasta los 60 años supone un riesgo inaceptable puesto que los accidentes serán más probables en un parque nuclear envejecido. La radiactividad no conoce las fronteras, así, un escape de cualquiera de los reactores en Almaraz por ejemplo, podría afectar a Portugal.

- Este alargamiento implicaría también un aumento considerable de los residuos radiactivos a gestionar. Especialmente los de alta actividad que son peligrosos durante cientos de miles de años y para los que no existe una forma de gestión aceptable.

- La única razón para el alargamiento nuclear es continuar con la obtención de beneficios millonarios a través de la factura eléctrica y otras subvenciones costeadas por la ciudadanía. Su mera existencia supone un enorme freno al desarrollo de las energías renovables, que constituyen la auténtica garantía para un sistema energético 100 % renovable. Del mismo modo que el inicio de su desmantelamiento es un momento clave para abordar un auténtico desarrollo alternativo para las regiones nucleares.

- El proyecto de construcción de un cementerio nuclear en Villar de Cañas (Cuenca) en unos terrenos inapropiados, con un riesgo geológico inasumible, es otro de los despropósitos del actual gobierno que muestra la incapacidad para afrontar un debate trascendental como es el de la gestión de estos residuos altamente peligrosos. Tampoco queremos el cementerio nuclear de el Cabril

- Un debate que ha sido ignorado en Salamanca donde a pesar de la enorme oposición de los vecinos y de la hipoteca que supondrá para todo el campo del Yeltes, el CSN, y los gobiernos de España y de Castilla y León, han dado los permisos para la que sería la única mina de uranio a cielo abierto de Europa. Tanto es así, que sin haber finalizado todos los trámites se ha permitido a la multinacional australiana Berkely arrasar el territorio y talar encinas centenarias para explotar un yacimiento que no es rentable.

En su último informe (el cuarto), el IPCC contempla el uso de la energía nuclear para la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero aduciendo:[52]

- La falta de seguridad en el petróleo, el gas y la electricidad, puede promocionar el uso de tecnologías de baja emisión de carbono, como la nuclear, las renovables o el secuestro de carbono,

- Las nuevas tecnologías, que pueden mejorar el acceso a una energía limpia, incluyen el uso de nucleares avanzadas,

- La aceptación de los nuevos diseños de centrales nucleares es mayor,

- Para alcanzar la demanda de energía se necesitará una combinación de fuentes energéticas: fósiles, renovables y nuclear,

- Hay incertidumbres asociadas a la energía nuclear porque los mercados financieros les aplican mayores intereses para cubrir la percepción del riesgo,

- Tras la crisis del petróleo de los 70, tanto el gas natural como la energía nuclear ganaron mercado y, junto a las energías renovables, siguen teniendo un papel en la reducción de los gases de efecto invernadero,

- La emisión de gases de efecto invernadero, en el ciclo de vida de una nuclear, es comparable a la de las energías renovables,

- El reproceso, el particionamiento y la tecnología de transmutación pueden minimizar los volúmenes y toxicidad de los residuos,

- La experiencia de las tres décadas pasadas ha demostrado que la energía nuclear puede ser beneficiosa si se emplea cuidadosamente,

- Existe uranio suficiente para siglos, y con los reactores reproductores rápidos la capacidad se multiplicaría por un factor adicional de 8,

- La energía nuclear y las renovables serían más competitivas si se aplicaran los costes de las externalidades al gas y al carbón.

Colectivos a favor

La sección de la población a favor de la aplicación de lo nuclear para mejorar nuestra calidad de vida abarca a todos los ámbitos sociales aunque sin embargo encontramos en el ámbito científico una fuerte carga de argumentos basados en estadísticas y en hechos razonables en lugar de en comparaciones con hechos históricos. En la universidad de Sevilla cuentan con un fuerte apoyo que consiguió convertir a su mujer en una ecologista pronuclear. Manuel Lozano Leyva es catedrático de Física Atómica, Molecular y Nuclear en la Universidad de Sevilla. A pesar de ser un ecologista reconocido y de reconocerse defensor de las energías renovable encuentra que el mundo mitifica demasiado la cuestión de la energía nuclear. Para él la cuestión se centra en el respaldo de las renovables: “Mi opción para el futuro, y creo que es lo progresista, es renovables respaldadas por nucleares. Y, a ser posible, nada de petróleo, nada de gas y nada de carbón” (Ansede M., Público, 13/04/2009). Sus argumentos descalabran los de los ecologistas mediante el uso de la ciencia y la lógica progre. En cuanto a uno de los problemas de los que más se quejan los que se posicionan en contra, los residuos, el catedrático ataca con que, si comparamos, un español produce al año un millón menos de residuos atómicos que de CO2, emisión que actualmente está a la orden del día del cambio climático. Entre los argumentos más populares que manejan los pronucleares se encuentran:

- Son poco contaminantes.

- Los residuos son, mediante una buena legislación, controlables y reciclables.

- La distribución de energía nuclear se realiza a lo largo de todo el globo y no hay escasez como es el caso de los fósiles como el petróleo.

- Son económicamente estables y competitivas y más rentables que las energías alternativas.

- Para el futuro es la opción más viable y eficaz a corto plazo.

Colectivos en contra

Lo más común es encontrar entre los grupos de presión antinucleares a asociaciones y organizaciones ecologistas aunque es entrar en error si los agrupamos a todos en el mismo saco puesto que hay ecologistas a favor de la energía atómica. Uno de los grupos que más actividad ha tenido enfrentándose mediante acciones legales a la situación de un globo nuclear ha sido la organización Ecologistas en Acción los cuales intentaron ya en 2005 recabar las firmas suficientes para hacer llegar al gobierno una serie de propuestas. Está recogida de firmas la llevaron a cabo con otras 47 asociaciones de la misma ideología. Entre los objetivos que ofertaban a los gobiernos europeos se encontraba:

- Detener la construcción de nuevos reactores e instalaciones nucleares.

- Realizar un plan de abandono de la energía nuclear.

- Invertir masivamente en el ahorro de energía y en el desarrollo de las energías renovables

- Revocar el tratado Euratom que financia masivamente la energía nuclear mediante fondos públicos.

Japón

Estados Unidos durante los años 1960 apoyó a Japón para que adoptara la energía nuclear como fuente principal de energía ya que tenía difícil acceso a otras fuentes energéticas. Además Estados Unidos era entonces el dueño de la tecnología nuclear y dominaba la minería de uranio y boro. General Electric y Westinghouse fueron las empresas encargadas de instalar una red de plantas nucleares en Japón. Japón se incorporó entonces a la OIEA, organización promovida por Estados Unidos, y firmó el Tratado de No Proliferación Nuclear.[53]

En 1997 y 1999 se produjeron los accidentes de Tokaimura, el segundo de ellos especialmente severo, con graves daños a personas y el medio ambiente. Seis altos cargos de la empresa JCO fueron condenados a penas de entre dos y cuatro años de cárcel por negligencia a responder por los daños causados y gastos ocasionados. A más de 20 años del accidente del 30 de septiembre de 1999, se recuerda que hubo fallas en el sistema de atención de emergencias, y que Japón debe decidir qué lecciones ha aprendido de este accidente nuclear.

La Central nuclear Fukushima I fue diseñada por la compañía estadounidense General Electric y comenzó a generar energía (fue conectada a la red eléctrica) en el año 1971.[53]Esta central sufrió un grave accidente nuclear el 11 de marzo de 2011. En el mismo, debido a un tsunami producido por un terremoto, se produjo la fusión de tres de los núcleos y de dos depósitos de combustible usado. A los pocos días del accidente se clasificó como INES 7 (anteriormente sólo Chernóbil había obtenido esa clasificación).

Una encuesta[54] publicada antes del seísmo y el tsunami del 11 de marzo y de la crisis en la central Fukushima, reflejaba que el 52% de los japoneses estaba a favor de los planes nucleares, mientras un 18% se pronunciaba en contra. A más de dos meses del suceso, se informó que la contaminación del suelo en torno de la central de Fukushima es similar a la de los niveles hallados tras la catástrofe atómica de Chernóbil, en Ucrania, en 1986.

Tras el desastre, el 42% de los japoneses prefieren abandonar los planes de energía atómica, mientras que 34% está de acuerdo con su uso civil, reveló una encuesta que demuestra que a raíz del desastre en curso en la central de Fukushima la población cambió en forma drástica de opinión.[54]

Otros países

En Alemania, el 19% está a favor, mientras el 81% en contra, mientras en Rusia el 36% apoya este tipo de energía, contra el 52% que se opone.

En Corea del Sur y en China también se nota un crecimiento de los ciudadanos que están en contra de la energía atómica, a pesar de que su uso civil es corriente. Sin embargo, siguen contando con porcentajes altos entre la población pro nuclear; el 45% y el 48%, respectivamente, son los ciudadanos que están en contra del uso civil de la energía nuclear.

En Francia (55%) y Estados Unidos (45%), número uno y dos en el sector, los que apoyan este tipo de energía todavía son mayoría.[54]

Véase también

Portal:Energía. Contenido relacionado con Energía.

Portal:Energía. Contenido relacionado con Energía.- Abandono de la energía nuclear

- Accidente nuclear

- Central nuclear

- Energía nuclear

- Seguridad nuclear

- Alertador nuclear

- Impacto ambiental de la energía nuclear

- Movimiento antinuclear

Referencias

- ↑ Informe de 1996 realizado por el Instituto para la investigación energética y medioambiental.

- ↑ Blojintsev, Dmitrii Ivanovich; Krasin, Andrei Kapitonovich (1974). «Construcción y explotación de la primera central nuclear. Evocación de algunos problemas y soluciones.». O.I.E.A. (Organismo Internacional de Energía Atómica). Consultado el 12 de julio de 2025.

- ↑ http://mundo.sputniknews.com/ensayos/20150806/1040017831.html

- ↑ https://actualidad.rt.com/actualidad/view/109473-senales-contaminacion-fukushima-costa-eeuu-pacifico

- ↑ Punto de vista de James Lovelock acerca de la energía nuclear

- ↑ «James Loverlock, el gurú ecologista, se hace "nuclear". El Mundo 06.06.04.». Archivado desde el original el 8 de enero de 2008. Consultado el 15 de enero de 2008.

- ↑ a b Artículo de Patrick Moore, fundador de Greenpeace, en el Washington Post (1996)(en inglés)

- ↑ a b Gorbachov defiende la energía nuclear para combatir el calentamiento global. El Mundo. 3-6-2004.

- ↑ Felipe González apuesta por la energía nuclear. El País. 21-11-2007.

- ↑ Mesa de diálogo sobre la evolución de la energía nuclear en España (Ministerio de Ciencia y Tecnología de España)

- ↑ Resumen del cuarto informe del IPCC (en inglés).

- ↑ Energía para el futuro. Sociedad Física Europea.

- ↑ a b c Natividad Carpintero Santamaría, profesora titular de la Universidad Politécnica de Madrid y miembro de la Academia Europea de Ciencias, "NUCLEARES, SÍ. Una energía necesaria", para Libertad Digital, 14 de febrero de 2006, acceso 28 de noviembre de 2007.

- ↑ Rosa Díez defiende Garoña y plantea al Gobierno abrir otra central nuclear. ABC.

- ↑ «Estudio sobre la energía de BBVA de 2007.». Archivado desde el original el 14 de diciembre de 2009. Consultado el 21 de octubre de 2008.

- ↑ «Comparación de costos de producción de electricidad con fósiles/renovables». CREA Centro de Recursos Educativos Abiertos para la enseñanza STEM. Siemens Group. 2017. Consultado el 6 de julio de 2025.

- ↑ «Votlge 3 y 4, Georgia, EE.UU.».

- ↑ «Lecciones aprendidas en Votgle».

- ↑ «Informe: El Verdadero coste de la planta Votgle (en inglés)». environmentgeorgia.org. Consultado el 12-07-2025.

- ↑ «Reactor Nuclear Flamanville 3, Francia».

- ↑ «Infobae: Francia aprueba la entrada en servicio del nuevo reactor EPR con 12 años de retraso».

- ↑ a b «Costes Flamanville 3».

- ↑ «Reactores nucleares de Hinkley Point C, Reino Unido».

- ↑ «Francisco Pizarro, la planta fotovoltaica más grande de Europa». Consultado el 7 de agosto de 2025.

- ↑ «Informe: Planta Votgle: El verdadero coste de la energia nuclear en EE.UU. (en inglés)». https://gcvedfund.org/plant-vogtle/. Consultado el 12-07-2025.

- ↑ «Planta fotovoltaica Núñez de Balboa». Consultado el 27 de agosto de 2025.

- ↑ «Informe: Lazard Power, Energy & Infrastructure Group - Lazard's 2025 LCOE+». Lazard Power, Energy & Infrastructure Group. junio de 2025. Consultado el 12-07-2025.

- ↑ «Cronograma del fallido proyecto nuclear de V.C. Summer (en inglés)».

- ↑ «EDF: Informe de resultados anuales de 2021». Website EDF. Consultado el 12 de julio de 2025.

- ↑ «Le Monde: Elisabeth Borne anuncia que el gobierno quiere renacionalizar completamente EDF».

- ↑ «Liberation: Articulo de Jean-Christophe Féraud».

- ↑ «Mitos y desinformaciones sobre las energías renovables·Maldita.es - Periodismo para que no te la cuelen». Maldita.es - Periodismo para que no te la cuelen. 13 de mayo de 2022. Consultado el 12 de julio de 2025.

- ↑ «Cementerio nuclear de Onkalo (Finlandia)».

- ↑ «Proyecto Cigéo (Francia)».

- ↑ «Uranium Isotopes». www.globalsecurity.org. Consultado el 25 de agosto de 2025.

- ↑ «Wayback Machine». www.greenpeace.org. Archivado desde el original el 13 de octubre de 2017. Consultado el 25 de agosto de 2025.

- ↑ «Uranium Resources, Production and Demand (Red Book)». Nuclear Energy Agency (NEA) (en inglés). Consultado el 25 de agosto de 2025.

- ↑ Oliva, Félix (8 de junio de 2025). «La mina en Salamanca de la que salió el último uranio español: lecciones del pasado sobre el futuro nuclear». Salamancahoy. Consultado el 25 de agosto de 2025.

- ↑ «Instituto Geológico y Minero de España». web.igme.es. Consultado el 26 de agosto de 2025.

- ↑ «Proyecto Cigéo».

- ↑ «Accidente complejo Centraco, Francia».

- ↑ «Central Nuclear de Blayais, Francia 1999».

- ↑ Los servicios de inteligencia advierten de que las nucleares españolas son vulnerables. Aseguran que de producirse un ataque terrorista contra una planta sería "devastador", 21/3/2011, José María Irujo - El País

- ↑ Los atentados contra Lemóniz

- ↑ Informe OIEA sobre terrorismo nuclear

- ↑ «Numero de trabajadores en una central nuclear».

- ↑ Gascón, Mario (24 de noviembre de 2021). «Accidente Ascó, España». Heraldo de Aragón. Consultado el 6 de julio de 2025.

- ↑ «Campaña nuclear de Greenpeace España.». Archivado desde el original el 26 de diciembre de 2007. Consultado el 15 de enero de 2008.

- ↑ Argumentos en favor de la energía nuclear de la Asociación nuclear mundial (en inglés)

- ↑ Amientalistas por la energía nuclear.

- ↑ «Manifiesto de Movimiento Ibérico Antinuclear».

- ↑ 4º informe del IPCC (Grupo III). (en inglés)

- ↑ a b The Next Nagasaki - Nuclear Fears Stalk The World, Threat to the American Public, Yoichi Shimatsu, en Global Research -Canadá-, consultado el 21/3/2011

- ↑ a b c «Japón: mayoría en contra de energía nuclear». 26 de mayo de 2011. Consultado el 8 de mayo de 2012. (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última).