Colorímetro

Un colorímetro es un instrumento destinado a identificar el color y estimar el matiz, brillo y pureza de los colores de forma objetiva. En el análisis químico espectroscópico, un colorímetro es un espectrofotómetro sencillo, generalmente monohaz, que opera con frecuencias del espectro electromagnético que se corresponden con el espectro visible. El instrumento se utiliza para medir la absorbancia, o la transmitancia, de una disolución en una frecuencia de luz específica, lo que permite determinar la concentración de un soluto conocido, ya que la concentración es proporcional a la absorbancia (ley de Beer).

Fundamento

Las sustancias químicas absorben diferentes frecuencias de luz, dependiendo de su estructura molecular. La radiación electromagnética no absorbida es reflejada, en el caso de sustancias sólidas opacas, o transmitida cuando la sustancia química es transparente o se encuentra en disolución. Cuando las frecuencias de radiación electromagnética absorbidas pertenecen al espectro visible, los objetos presentan color. El color observado por el ojo humano es aquel que no ha sido absorbido, también denominado color complementario.[1] Así por ejemplo una sustancia muestra color azul porque absorbe radiación visible de longitud de onda próxima a 610 nm, que es la correspondiente al color anaranjado.[2]

| Región de la longitud de onda absorbida, nm | Color de la luz absorbida | Color complementario transmitido |

|---|---|---|

| 380-420 | Violeta | Amarillo-verde |

| 420-440 | Azul-violeta | Amarillo |

| 440-470 | Azul | Anaranjado |

| 470-500 | Verde-azul | Rojo |

| 500-520 | Verde | Púrpura |

| 520-550 | Amarillo-verde | Violeta |

| 550-580 | Amarillo | Azul violeta |

| 580-620 | Anaranjado | Azul |

| 620-680 | Rojo | Verde-azulado |

| 680-780 | Púrpura | Verde |

Los colorímetros tienen múltiples aplicaciones. Para ello existen numerosos instrumentos específicamente diseñados para cada tipo de aplicación. Existen colorímetros para cualificar y corregir reacciones de color en los monitores; también para calibrar los colores de la impresión fotográfica. Los colorímetros también se utilizan en personas con déficit visual (ceguera o daltonismo), donde los nombres de los colores son anunciados en medidas de parámetros de color, p. ej. saturación y luminiscencia. El color de APHA (Asociación Americana de la Salud Pública, en inglés American Public Health Association) se utiliza típicamente para caracterizar los polímeros con respecto al grado de amarillamiento de los mismos. El color de APHA o el número de APHA se refiere a un estándar de platino-cobalto. Los colorímetros se pueden calibrar según las disoluciones estándar de platino-cobalto y las soluciones poliméricas se pueden comparar con los colores estándar correspondientes para determinar el número de APHA. Cuanto más alto es el número de APHA, más amarilla es la disolución polimérica. [3]

En el campo del análisis químico se utilizan para determinar la concentración de determinadas sustancias que se encuentran en disolución. Estos colorímetros se basan en el principio de que la absorbancia de una sustancia es proporcional a su concentración (Ley de Beer-Lambert). En consecuencia, las sustancias más concentradas muestran una lectura más elevada de absorbancia.[4]

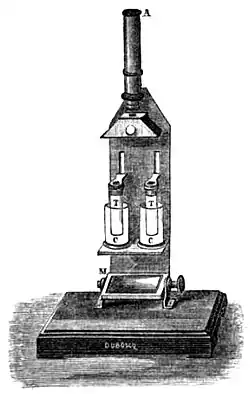

Los primeros colorímetros diseñados con este fin eran comparadores visuales en los que la muestra se colocaba en un recipiente con base transparente por la que pasaba radiación visible natural o producida por una fuente adecuada. Junto a ella se colocaba otro recipiente, exactamente igual, conteniendo la misma sustancia pero en concentración conocida (disolución patrón). Por comparación de las intensidades de color entre la muestra y los patrones podía establecerse la concentración del analito presente en la muestra. Estos colorímetros no requerían del empleo de filtros y podían utilizar luz blanca normal.

.jpg)

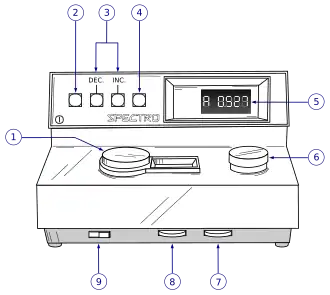

Con la aparición de la electrónica y de las células fotovoltaicas, capaces de producir una corriente eléctrica proporcional a la intensidad de la luz que llega a ella, empezaron a diseñarse colorímetros más precisos, a veces también denominados fotocolorímetros. Puesto que la absorción de la radiación electromagnética no se da igual para todas las longitudes de onda del espectro visible, los colorímetros más simples suelen estar dotados de filtros o juegos de filtros que se interponen entre la fuente de luz visible y la muestra. La función de estos filtros es la de eliminar aquellas frecuencias que no son absorbidas, permitiendo que prevalezca el color de luz que más absorberá el soluto, maximizando así, la precisión de la lectura. En este tipo de dispositivos, la determinación de la concentración de analito en la muestra problema se hace midiendo la cantidad de luz que atraviesa la disolución, comparando la cantidad entrante y la lectura de la cantidad absorbida. La operación se repite para una serie de patrones de concentración conocida de soluto y los resultados se representan como medidas de absorbancia respecto a concentración. Por interpolación de la absorbancia en la gráfica se puede encontrar el valor de la concentración desconocida de la muestra.

Fotocolorímetro

El fotocolorímetro es una variedad de colorímetro (medidor de color). Es un instrumento usado en Química para determinar la concentración de sustancias disueltas en líquidos o sólidos mientras sean transparentes a la luz visible, ultravioleta o infrarroja, midiendo y comparando sus colores. La ciencia o arte de su uso se denomina fotocolorimetría y está regida por leyes físicas muy estudiadas. Para ello se introduce en el aparato un testigo o patrón con una concentración de sustancia conocida y la muestra a determinar. Se mide la cantidad de color de cada uno y según su relación, se determina la concentración de la muestra (concentración es la cantidad de sustancia disuelta en un volumen determinado de disolvente).

El aparato consta de un sistema lumínico para iluminar las muestras y se mide con un sistema electrónico la cantidad de luz que pasa. Esa luz debe ser lo más monocromática posible, por lo que se usan diversos medios para hacerlo: filtros ópticos, redes de difracción y últimamente leds específicos. Los líquidos se colocan en cubetas especiales y los sólidos, como el vidrio, deben estar cortados a la medida del receptáculo (que se llama portacubetas), que es por donde pasa la luz, teniendo como premisa que el espesor en milímetros de la muestra y el testigo deben ser rigurosamente iguales. Es el equivalente del espectrofotómetro pero este varía las longitudes de onda (los diversos colores) de forma continua y el colorímetro fotoeléctrico lo hace variando por filtros concretos (Como un proyector de carrusel). Una premisa muy importante para ambos instrumentos es que el color de la luz que pasa por las muestras debe ser del color complementario al color de la muestra cuando se hacen análisis de concentración. En rigor, casi todo análisis de sangre, tierra, metalúrgicos o líquidos se hace con un aparato como los descritos, que pueden ser manuales o automáticos.

Origen y desarrollo

Desde la antigüedad se tiene conocimiento de sustancias que tienen color y de que mezclando esos colores se obtienen otros de colores distintos. Los alquimistas de la Edad Moderna, devenidos en químicos, estudiaron las diversas sustancias que usaban y vieron la necesidad de medir las cantidades disueltas y hasta conocer qué clase de sustancia química estaban usando. Así fueron desarrollando sistemas de análisis muy engorrosos y complejos para hacer esas determinaciones. Pero se fueron dando cuenta de que casi todas las sustancias, tratadas de algún modo específico, desarrollaban color y que la intensidad de ese color estaba relacionado con la cantidad de sustancia a analizar.

En conjunción con los incipientes ópticos de la época, cuando no multifacéticos ópticos, químicos y físicos, fueron desarrollando instrumentos para poder cuantificar esos colores. Un gran adelanto fue el colorímetro desarrollado por el óptico francés fabricante de instrumentos Jules Duboscq (1817-1886), quien desarrolló un instrumento para medir, variando la altura de las muestras, su relación entre la patrón y la desconocida. La luz necesaria era proporcionada por el sol mediante un espejo, como los primeros microscopios.[5] Varios instrumentos se desarrollaron según ese principio, desde simples comparadores ópticos hasta complejos instrumentos de medición.

Con el advenimiento de la electrónica, se fue mejorando el desarrollo y calidad instrumental añadiéndose fotocélulas para reemplazar al ojo humano como sistema de detección. De allí el agregado de «foto» y el término devino en fotocolorímetro. El primer instrumento que empleó una fotocélula para estimar la intensidad de la intensidad de la luz transferida a través de la disolución fue construido en 1911 sustituyendo gradualmente a los colorímetros tipo Duboscq. Puesto que las leyes de absorción de la radiación (Ley de Beer) solo se cumple cuando se utiliza luz monocromática, estos primitivos colorímetros estaban dotados de juegos de filtros que eliminaban la mayor parte de la radiación no absorbida, ya que solo permitían el paso de una estrecha banda de longitudes de onda.[5] Eso facilitó los análisis químicos y dio nacimiento a los actuales instrumentos, tanto los manuales como los grandes autoanalizadores químicos que con complejos mecanismos electrónicos y mecánicos realizan toda la tarea del químico operador. Tras la Segunda Guerra Mundial comenzaron a desarrollarse instrumentos que permitían la selección de longitud de onda con mayor precisión al disponer de prismas ópticos o de redes de difracción. Estos instrumentos más sofisticados y precisos reciben el nombre común de espectrofotómetros, aunque los más sencillo, diseñados para la porción del espectro electromagnético correspondiente a la luz visible, todavía se les sigue denominando colorímetros.

Véase también

Referencias

- ↑ «Colorimetry - The Theory of Colors | X-Rite». X-Rite. Archivado desde el original el 8 de febrero de 2024. Consultado el 11 de marzo de 2025.

- ↑ Harris, Daniel C. (1992). Análisis Químico Cuantitativo. Grupo Editorial Iberoamericana. p. 499. ISBN 970-625-003-4.

- ↑ Hunter, Richard S.; Harold, Richard W. (1987). The measurement of appearance (en inglés) (2. ed edición). Wiley. pp. 211-214. ISBN 978-0-471-83006-1. Consultado el 11 de marzo de 2025.

- ↑ Douglas A. Skoog, Donald M. West, F. James Holler and Stanley R. Crouch. (2015). «Cap. 24C. ABSORCIÓN DE LA RADIACIÓN». Fundamentos de química analítica. Cengage Learning. ISBN 978-607-519-937-6.

- ↑ a b Hudson, John (1994). «Chap. 14. Analytical Chemistry». The history of chemistry (en inglés) (reprinted edición). Chapman & Hall. ISBN 978-0-412-03651-4.

Bibliografía adicional

- Merritt, Howard. CECSA, ed. Metodos Instrumentales de Análisis. España: CECSA.

- Ewing, Galem (1969). Instrumental Methods of Chemical Analysis (en inglés). USA: McGraw-Hill. Consultado el 2 de febrero de 2011. (requiere registro).

- Damodaran, Geetha. 2011. Practical Biochemistry. Jaypee Brothers Medical Publishers Pvt. Ltd.

- Mohanty, Shruti & Verma, Aparna. 2013. Practical Clinical Biochemistry. Jaypee Brothers Medical Publishers Pvt. Ltd.

Enlaces externos

Wikcionario tiene definiciones y otra información sobre colorímetro.

Wikcionario tiene definiciones y otra información sobre colorímetro.- Historia del colorímetro

- Colorímetro