Ciclogénesis explosiva

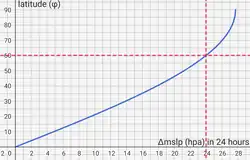

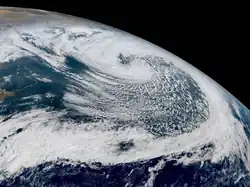

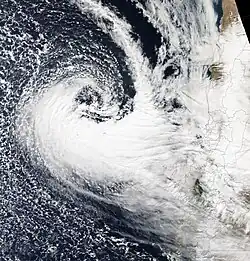

La ciclogénesis explosiva (también conocida como bomba meteorológica,[1] desarrollo explosivo,[2] ciclón bomba,[3][4] borrasca explosiva,[5] o bombogénesis[6][7][8]) se refiere a un sistema de baja presión ciclónico extratropical que experimenta una rápida caída de su presión superficial central. El cambio de presión necesario para clasificar una ciclogénesis extratropical como ciclogénesis explosiva depende de la latitud. Por ejemplo, a 60° de latitud, se produce una ciclogénesis explosiva si la presión superficial central del sistema disminuye en al menos 24 hectopascales (0,71 inHg) en 24 horas; mientras que para 30° de latitud, el mismo se produce si la presión central disminuye tan solo alrededor de 14 hectopascales (0,35 inHg) o más, en 24 horas.[9][10] Se trata de un fenómeno predominantemente marítimo, invernal,[9][11] pero que también se produce en entornos continentales.[12][13] Este proceso es el equivalente extratropical de la profundización rápida tropical. Aunque su ciclogénesis es completamente diferente a la de los ciclones tropicales (huracanes), los ciclones bomba pueden producir fuertes precipitaciones y vientos sostenidos de 119 a 153 km/h, el mismo orden que las primeras categorías de la escala Saffir-Simpson para ciclones tropicales.[14] Aunque sólo una minoría de ciclones bomba llegan a ser tan fuertes, algunos más débiles también pueden causar daños significativos.

Historia

En las décadas de 1940 y 1950, los meteorólogos de la Escuela de Meteorología de Bergen, en Noruega, comenzaron a llamar informalmente "bombas" a algunas tormentas que crecían sobre el mar porque se desarrollaban “con una gran ferocidad raramente vista sobre la tierra”.[15]

En la década de 1970, los términos "ciclogénesis explosiva", "ciclón bomba" e incluso "bombas meteorológicas" serían posteriormente utilizados por los profesores del MIT Fred Sanders y John Gyakum quienes basándose en el trabajo de la década de 1950 de Tor Bergeron, serían quienes populizarían dichos término en un artículo de 1980 publicado en Monthly Weather Review.[16][15] Tor Bergeron introdujo el concepto de "ciclón bomba", definiéndolo como un ciclón extratropical a 60°N con una tasa de profundización de 24 hPa en 24 horas.[17] Sin embargo Bergeron solo se centró en borrascas que ocurrían alrededor de la latitud de Bergen (~60° N), lo cual llevó a Sanders y a Gyakum a retomar y expandir la definición de ciclón bomba de Bergeron para aplicarla a cualquier latitud (φ) y a ambos hemisferios, definiendo así una ciclogénesis explosiva como un ciclón extratropical de latitud φ y una profundización ∆mslp/24h (tasa de caída de la presión superficial central del ciclón en 24 horas), tal que:[16][17][18]

Sanders y Gyakum señalaron que una intensificación equivalente depende de la latitud: en los polos esto sería una caída de presión de 28 hPa/24 horas, mientras que a 25 grados de latitud sería de sólo 12 hPa/24 horas.

Todas estas tasas califican para lo que Sanders y Gyakum denominaron "1 bergeron".[16][18] La definición de Sanders y Gyakum de 1980, es utilizada en el Glosario de Meteorología de la Sociedad Meteorológica Americana en el cual se indica que los ciclones bomba son predominantemente "eventos marítimos de la estación fría".[18]

Formación

La inestabilidad baroclínica se ha citado como uno de los principales mecanismos para el desarrollo de la mayoría de los ciclones con mayor profundización explosiva.[20] Sin embargo, los roles relativos de los procesos baroclínicos y adiabáticos en la profundización explosiva de los ciclones extratropicales, han sido objeto de debate (citando estudios de casos) durante mucho tiempo.[21] Otros factores incluyen la posición relativa de una vaguada de 500 hPa y los patrones de espesor, los procesos frontogenéticos de la troposfera profunda que ocurren tanto aguas arriba como aguas abajo de la baja superficie, la influencia de la interacción aire-mar y la liberación de calor latente.[17]

Regiones y movimiento

Las cuatro regiones más activas donde ocurre la ciclogénesis explosiva extratropical en el mundo son el Pacífico Noroeste, el Atlántico Norte, el Pacífico Sudoeste y el Atlántico Sur.[22]

En el hemisferio norte, la frecuencia máxima de ciclones que se profundizan explosivamente se encuentra dentro o al norte de la corriente del Golfo del Atlántico, la corriente de Kuroshio en el Pacífico occidental,[23] y en el Pacífico oriental. En el hemisferio sur, la mayoría de ciclones bomba se desarrollan en las latitudes medias y migran al sureste, se observan en las bajas presiones de la costa este de Australia por encima de la corriente de Australia Oriental, lo que demuestra la importancia de la interacción aire-mar en el inicio y rápido desarrollo de ciclones extratropicales.[24][17] Mientras que en sudamerica, estos fenómenos se observan principalmente entre la primavera e invierno, y se denominan simplemente temporales. En la región del Río de la Plata se les conoce específicamente como sudestadas de mal tiempo, debido a los fuertes vientos y olas que traen del sureste que impiden que este drene normalmente al atlántico.[25] La mayoría de las sudestadas se deben simplemente a procesos de ciclogénesis extratropical comunes, solo las sudestadas más intensas han estado asociadas a eventos de ciclogénesis explosiva (véase, eventos notables).

Los ciclones que se profundizan explosivamente al sur de los 50°S a menudo muestran un movimiento hacia el ecuador, en contraste con el movimiento hacia los polos de la mayoría de los ciclones bombas del hemisferio norte.[17] A lo largo del año se desarrollan de forma explosiva un promedio de 45 ciclones en el hemisferio norte y 26 en el hemisferio sur, la mayoría durante el invierno del respectivo hemisferio. Se ha observado una menor estacionalidad en los fenómenos de ciclogénesis explosiva en el hemisferio sur.[17]

Otros usos de "bomba meteorológica"

El término "bomba meteorológica" se utiliza popularmente en Nueva Zelanda para describir fenómenos meteorológicos dramáticos o destructivos. En raras ocasiones los eventos constituyen verdaderos casos de ciclogénesis explosiva, ya que la rápida profundización de las áreas de baja presión es poco común alrededor de Nueva Zelanda.[26][27] Este uso de "bomba" puede llevar a confusión con el término meteorológico definido más estrictamente. En Japón, el término bomb cyclone (爆弾低気圧, bakudan teikiatsu) se utiliza tanto académica como comúnmente para referirse a un ciclón extratropical que cumple las condiciones meteorológicas de "bomba".[28][29]

El término "bomba" puede resultar algo controvertido. Cuando los investigadores europeos protestaron porque se trataba de un término bastante bélico, Fred Sanders, coautor del artículo que introdujo el uso meteorológico, bromeó: «Entonces, ¿por qué utilizan el término "frente"?»[30]

Eventos notables

-

Un notable fenómeno de ciclogénesis explosiva se desarrolló en plena región central de Argentina en noviembre de 1999, dejando ráfagas de viento de más de 100 km/h por toda la región, y cuyo frente frío asociado produciría tormentas severas en el noreste de Argentina, Paraguay y Brasil.

Un notable fenómeno de ciclogénesis explosiva se desarrolló en plena región central de Argentina en noviembre de 1999, dejando ráfagas de viento de más de 100 km/h por toda la región, y cuyo frente frío asociado produciría tormentas severas en el noreste de Argentina, Paraguay y Brasil. -

Considerado el peor evento meteorológico en la historia de Uruguay, el conocido como temporal de 2005 fue provocado por un excepcional fenómeno de ciclogénesis explosiva que dejó intensas precipitaciones y ráfagas de hasta 190 km/h que afectaron todo el sur de Uruguay y norte de Buenos Aires, dejando tras de si 10 fallecidos, más de 1000 evacuados, miles de árboles caídos y daños millonarios en infraestructuras.

Considerado el peor evento meteorológico en la historia de Uruguay, el conocido como temporal de 2005 fue provocado por un excepcional fenómeno de ciclogénesis explosiva que dejó intensas precipitaciones y ráfagas de hasta 190 km/h que afectaron todo el sur de Uruguay y norte de Buenos Aires, dejando tras de si 10 fallecidos, más de 1000 evacuados, miles de árboles caídos y daños millonarios en infraestructuras.

Véase también

- Ciclogénesis, ciclones extratropicales

- Ciclones extratropicales, formación

- Borrasca profunda europea

Referencias

- ↑ O'Hanlon, Larry (25 de febrero de 2013). «Look out -- 'meteorological bomb' is on the way!». NBC News. Consultado el 21 de marzo de 2013.

- ↑ «Fierce 'weather bomb' batters Britain - Telegraph». Telegraph.co.uk (en inglés). Archivado desde el original el 9 de diciembre de 2011. Consultado el 31 de mayo de 2025.

- ↑ Williams, Jack (20 de mayo de 2005). «Bomb cyclones ravage northwestern Atlantic». USA Today. Consultado el 22 de marzo de 2013.

- ↑ Feltman, Rachel (3 de enero de 2018). «What the heck is a bomb cyclone?». Popular Science. Consultado el 6 de enero de 2018.

- ↑ «El concepto de ciclogénesis explosiva o "bomba meteorológica"». Tiempo.com | Meteored. 28 de octubre de 2013. Consultado el 30 de mayo de 2025.

- ↑ «Ryan explains Bomb Cyclogenesis». WBRZ News 2 Louisiana. Archivado desde el original el 12 de abril de 2013. Consultado el 21 de marzo de 2013.

- ↑ Freedman, Andrew (1 de marzo de 2013). «Meteorological bomb explodes over New England». Washington Post. Archivado desde el original el 24 de diciembre de 2013. Consultado el 21 de marzo de 2013.

- ↑ Rodman, Kristen (23 de enero de 2014). «What is Bombogenesis?». Accuweather. Consultado el 31 de enero de 2014.

- ↑ a b Sanders, Frederick; Gyakum, John R (1980). «Synoptic-Dynamic Climatology of the 'Bomb'». Monthly Weather Review 108 (10): 1589-606. Bibcode:1980MWRv..108.1589S. doi:10.1175/1520-0493(1980)108<1589:SDCOT>2.0.CO;2.

- ↑ Chelsea Harvey (10 de noviembre de 2014). «Here's What Caused The 'Bomb Cyclone' That's About To Freeze The Northern US». Business Insider. Consultado el 8 de octubre de 2017.

- ↑ «Bomb». American Meteorological Society. Glossary of Meteorology. 20 de febrero de 2012. Consultado el 27 de diciembre de 2023.

- ↑ «The Bomb». blog.ametsoc.org. 27 de octubre de 2010. Consultado el 21 de marzo de 2013.

- ↑ MacDonald, Bruce C; Reiter, Elmar R (1988). «Explosive Cyclogenesis over the Eastern United States». Monthly Weather Review 116 (8): 1568-86. Bibcode:1988MWRv..116.1568M. doi:10.1175/1520-0493(1988)116<1568:ECOTEU>2.0.CO;2.

- ↑ «¿Qué es un ciclón bomba, el fenómeno que amenaza a millones en EE.UU. durante el clima extremo?». TELEMUNDO.com. 22 de diciembre de 2022. Consultado el 31 de mayo de 2025.

- ↑ a b Williams, Jack (20 de mayo de 2005). «USATODAY.com». usatoday30.usatoday.com. Archivado desde el original el 16 de abril de 2013. Consultado el 11 June 2025.

- ↑ a b c Sanders, Frederick; Gyakum, John R. (1 de octubre de 1980). «Synoptic-Dynamic Climatology of the “Bomb”». Monthly Weather Review (en inglés) 108 (10): 1589-1606. ISSN 1520-0493. doi:10.1175/1520-0493(1980)108<1589:SDCOT>2.0.CO;2. Consultado el 24 de mayo de 2025.

- ↑ a b c d e f Lim, Eun-Pa; Simmonds, Ian (1 de septiembre de 2002). «Explosive Cyclone Development in the Southern Hemisphere and a Comparison with Northern Hemisphere Events». Monthly Weather Review (en inglés) 130 (9): 2188-2209. ISSN 1520-0493. doi:10.1175/1520-0493(2002)130<2188:ECDITS>2.0.CO;2. Consultado el 24 de mayo de 2025.

- ↑ a b c «bomb cyclone - Glossary of Meteorology». glossary.ametsoc.org (en inglés). Archivado desde el original el 16 de diciembre de 2024. Consultado el 24 de mayo de 2025.

- ↑ «Meteorology Calculator». arctic.som.ou.edu. Consultado el 1 de agosto de 2025.

- ↑ Weng, H. Y.; and Barcilon, A. (1 de enero de 1987). «Favorable environments for explosive cyclogenesis in a modified two-layer Eady model». Tellus A: Dynamic Meteorology and Oceanography 39 (3): 202-214. doi:10.3402/tellusa.v39i3.11753. Consultado el 24 de mayo de 2025.

- ↑ Fink, Andreas H.; Pohle, Susan; Pinto, Joaquim G.; Knippertz, Peter (2012). «Diagnosing the influence of diabatic processes on the explosive deepening of extratropical cyclones». Geophysical Research Letters (en inglés) 39 (7). ISSN 1944-8007. doi:10.1029/2012GL051025. Consultado el 24 de mayo de 2025.

- ↑ Black, Mitchell Timothy; Pezza, Alexandre Bernardes (2013). «A universal, broad-environment energy conversion signature of explosive cyclones». Geophysical Research Letters (en inglés) 40 (2): 452-457. ISSN 1944-8007. doi:10.1002/grl.50114. Consultado el 24 de mayo de 2025.

- ↑ Sanders, Frederick; Gyakum, John R. (1 de octubre de 1980). «Synoptic-Dynamic Climatology of the “Bomb”». Monthly Weather Review (en inglés) 108 (10): 1589-1606. ISSN 1520-0493. doi:10.1175/1520-0493(1980)108<1589:SDCOT>2.0.CO;2. Consultado el 25 de mayo de 2025.

- ↑ Yoshiike, Satoki; Kawamura, Ryuichi (2009). «Influence of wintertime large-scale circulation on the explosively developing cyclones over the western North Pacific and their downstream effects». Journal of Geophysical Research: Atmospheres (en inglés) 114 (D13). ISSN 2156-2202. doi:10.1029/2009JD011820. Consultado el 25 de mayo de 2025.

- ↑

- ↑ «The Bomb». MetService Blog (en inglés estadounidense). 4 de marzo de 2012. Archivado desde el original el 17 de octubre de 2015. Consultado el 25 de mayo de 2025.

- ↑ «New Zealand's media doesn't understand what a "Weather Bomb" is | WeatherWatch.co.nz». web.archive.org. 28 de marzo de 2017. Consultado el 25 de mayo de 2025.

- ↑ «爆弾低気圧とは | 爆弾低気圧情報データベース». fujin.geo.kyushu-u.ac.jp (en japonés). Archivado desde el original el 18 de septiembre de 2024. Consultado el 25 de mayo de 2025.

- ↑ Milner, Rebecca (3 de diciembre de 2012). «Japan's top 10 buzzwords for 2012». The Japan Times (en inglés). Consultado el 25 de mayo de 2025.

- ↑ ««Meet the Canadian who helped coin the term "weather bomb"»» [«Conozca al canadiense que ayudó a acuñar el término "bomba meteorológica"».]. CBS news (en inglés). 5 de enero de 2018. Consultado el 24 de mayo de 2025.

Enlaces externos

- Esta obra contiene una traducción derivada de «Explosive cyclogenesis» de Wikipedia en inglés, concretamente de esta versión, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.