Casa Real de la Fuenfría

| Convento de Casarás | ||

|---|---|---|

| Ninguna protección legal | ||

Vista, durante un anochecer de 2025, de la ruinas aún conservadas | ||

| Localización | ||

| País |

| |

| Localidad | Valsaín | |

| Ubicación | Valsaín | |

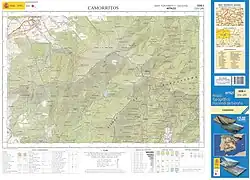

| Dirección | Cordel de Santillana y Calzada romana de la Fuenfría | |

| Coordenadas | 40°48′22″N 4°03′07″O / 40.806138888889, -4.0520277777778 | |

| Información general | ||

| Nombres anteriores |

| |

| Otros nombres | Convento de Casarás | |

| Estado | Ruinas sin consolidar | |

| Parte de | parque nacional de la Sierra de Guadarrama | |

| Nombrado en honor a | Véase sección «Topónimo» | |

| Construcción | 1166 | |

| Remodelación | 1565 | |

| Propietario | Patrimonio Nacional | |

| Detalles técnicos | ||

| Material | Granito y pizarra | |

| Plantas | 2 | |

| Diseño y construcción | ||

| Arquitecto | Gaspar de Vega y Hernán García | |

| Promotor | Felipe II de España | |

El Convento de Casarás,[1] conocido a través del tiempo como Alberguería u Hofpital de la Fuenfrida, Casa Anderaço, Alverguería de Don Gutierre,[2][3] Casa Real de la Fuenfría,[4] Casa de las Nieves o Casa de Eraso,[5] son un conjunto de edificaciones destinadas como albergue, hoy en ruinas, situadas en el corazón de la Sierra de Guadarrama en el Real Sitio de San Ildefonso, provincia de Segovia (España), junto al Cordel de Santillana y Calzada romana de La Fuenfría, a 2,2 km de su llegada al puerto de la Fuenfría.[5]

Tiene su origen en 1166 como albergue y hospital de viajeros que en 1314 obtiene la catedral, está discutido si en el siglo XIV fue utilizada como monasterio por los templarios. En 1565 Felipe II encargó un hospedaje para los descansos de las personas reales en sus viajes al palacio de Balsaín que estuvo operativo entre 1571 y 1788, momento en que comienza una decadencia que la arruinaría en el siglo XIX.

Topónimo

El topónimo Casarás, ya existente en 1845 pasados sólo 57 años del cierre de la fonda, está tradicionalmente vinculado al de Casa de Eraso del siglo XVI, sin embargo es de origen alto medieval y está relacionado con el nombre de la primera alberguería de doña Anderaço, siendo la evolución Casa de Anderaço a Convento de la casa de Anderaço, tras la adquisición por la diócesis, Convento de Casa Anderaç y, finalmente, Convento de Casarás.[3][1]

La Junta de Castilla y León y el Ministerio de Fomento han respaldado, en informes técnicos de la zona, las denominaciones oficiales de "convento" o "monasterio", la primera también es recogida por el Instituto Geográfico Nacional.[6] En cualquier caso está constatada la pertenencia del hospital al estamento eclesiástico durante buena parte de los siglos XIV y XV tras ser legado al cabildo de la catedral por Gil García en su testamento de 1314.[2]

Localización

En un pequeño claro en la inmensidad del Pinar de Balsaín, está ubicada a más de una decena de kilómetros de cualquier asentamiento humano equidistante de Cercedilla y Valsaín a 1700 m s. n. m. en pleno ascenso al Puerto de La Fuenfría desde Segovia, histórico punto de comunicación de ambas mesetas por la sierra de Guadarrama.

Las ruinas se asientan sobre una herradura en el camino en la que confluyen la Calzada romana de la Fuenfría el Cordel medieval de Santillana y la Calzada Borbónica.

Historia

Albergue medieval

La existencia de un albergue en las inmediaciones del puerto de la Fuenfría se remonta al menos a finales del siglo XII, según documentación conservada en Archivo de la Catedral y el Archivo Diocesano. Entre los años 1166 y 1180, el caballero quiñonero segoviano Gutierre Miguel y su esposa, Anderaço de Castro, promovieron la construcción de una edificación destinada a ofrecer refugio a los viajeros y pobres que atravesaban la sierra por la vía pública a través del puerto llamado entonces portus Fontis Frigidi.[2][3][7][8]

Tras el fallecimiento de Gutierre Miguel, Anderaço de Castro completó la obra mediante la donación de un molino junto al arroyo de los Molinos para costear el mantenimiento del albergue, donación confirmada por el rey Alfonso VIII en 1201.[2][3][7][8]

El patronazgo del hospital fue hereditario hasta Gil García, biznieto de los fundadores, quinto y último patrón-administrador, que al morir sin sucesión antes de 1314 (año citado su testamento) legó la alberguería al Cabildo de la Catedral de Segovia, entidad religiosa que pudo hacer florecer la denominación "convento", siendo viable que además de su uso como albergue, la diócesis le diera utilidad de cenobio, por su situación en plena montaña alejada de la ciudad.[2][3][7][8]

Monasterio templario

A término del siglo XIV, la Orden de los Caballeros Templarios sufre un proceso de hostigamiento entre acusaciones de herejía que culminan con una orden papal de disolución, en este contexto la antigua alberguería era de titularidad religiosa bajo el Cabildo de la Catedral de Segovia. La tradición oral en la zona y el topónimo "convento" apuntan a que parte de los caballeros templarios se asientan o comparten con los peregrinos estas edificaciones, conformando un monasterio de carácter proscrito o incluso una casa penitenciaria basada en el frío y despoblado invierno, todo esto con el apoyo de una diócesis propietaria y la lejanía de la civilización en plena sierra de Guadarrama, apuntando la tradición también a que fue llevado y escondido en el entorno parte de las riquezas de la orden.[9]

La edificación a finales del siglo XV por el Consejo de Segovia de la nueva venta -que no debe confundirse con esta-, en la Pradera de la Fuenfría a un kilómetro, hacen pensar que en este momento la antigua alberguería estaba impracticable, en ruinas o se le daba un uso exclusivamente religioso.[3]

Hospedaje real

Aunque algunas fuentes confunden esta edificación con el pabellón de caza o Palacio de Balsaín, afirmando su pertenencia a la realeza desde Enrique III,[10] no fue hasta cien años más tarde, en un contexto en que el viaje real al Palacio de Balsaín desde Castilla la Nueva pasaba necesariamente por el puerto de la Fuenfría, cuando Felipe II encarga en 1565 la construcción de esta casa. El monarca busca evitar a las personas reales el tener que descansar al viajar en la venta pública del Concejo de Segovia, situada un kilómetro más abajo en la Pradera de la Fuenfría. El rey decide que Gaspar de Vega, maestro mayor de obras reales, se encargue del diseño.[11][12][13][14] Estas obras tienen lugar, según una crónica del momento, "justo en el lugar donde tiempo antes se había erigido una gran cruz"[15] y habrían empleado el emplazamiento y restos ya muy ruinosos del monasterio templario, finalizando trabajos en 1571, llevados a cabo por el maestro de obras, Hernán García. La casa quedó bajo la superintendencia de Francisco de Eraso.[5][11]

En el mapa de la Provincia de Segovia del 18 de noviembre de 1773 de Tomás López aparece el templo de Nuestra Señora de los Remedios, en las proximidades de la Cruz de la Gallega.

La casa cumplió su función hasta 1788. En este año se inaugura la nueva carretera, hoy CL-601, encargada por Carlos III, que partía de Villalba para llegar al Real Sitio de La Granja de San Ildefonso por el puerto de Navacerrada,[16] quedando en desuso, y posterior abandono, el paso real por el puerto de La Fuenfría, igual que su venta y el alojamiento real.[5]

Ruina

Su advocación se debe a la conmemoración del triunfo de la batalla de Lepanto, el 7 de octubre de 1571, año de la reinauguración del complejo por Felipe II

Durante el siglo XIX quedó arruinada, predominando el nombre Casarás, nombre bajo el cual es recogida por una descripción de los Reales Sitios en 1845[17] y por Pascual Madoz en su diccionario (1847), ambos también comentan su tradición templaria y como alojamiento de reyes.[18][11]

Al quedar arruinada su ermita de Nuestra Señora de los Remedios, la imagen de la virgen titular de la misma fue trasladada a la Iglesia de San Sebastián de Revenga, población de la que dependía.[18]

En 1936, tras terminar la guerra civil, Valsaín es declarada región devastada por la crudeza de sus combates. En este contexto de hambruna y colapso económico, un vecino del pueblo excavó en el entrono de las posesiones reales en busca de cualquier cosa de valor de la época borbónica, sin embargo encontró accidentalmente lo que detallaría como "un pasadizo" que contenía las posesiones templarias de altísimo valor que sólo la cuestionada tradición oral mencionaba. El campesino quedó aterrado por las consecuencias que tendría para él este descubrimiento en el contexto de la posguerra por lo que, temeroso, rápidamente ocultó el descubrimiento, revelándolo a sus descendientes en el lecho de muerte. No consta que se lograra volver a hallar.[9]

En los años 1970 Patrimonio Nacional, titular de estas ruinas, emprendió una excavación en el entorno buscando antiguos tesoros, de hasta época visigoda, sin embargo las intervenciones finalizaron, oficialmente, con el único descubrimiento de buena parte de la calzada romana de la Fuenfría.[19]

En la actualidad se han colocado paneles informativos y aunque en su interior crecen pinos, se mantienen varios paredones y muros de hasta 3 metros, así como el arco de la entrada principal sostenido por una reja metálica de reciente colocación, de la misma manera, la capilla y depósito de nieve son hoy unas paredes ruinosas.

Descripción

Sólo nos consta a descripción de la edificación en época real gracias al óleo de Jusepe Leonardo en 1639.[20]

La casa principal consistía en un edificio rectangular de dos pisos, con cornisa de granito y contaba con una cubierta de pizarra sustentada por un entramado de madera. Esta cubierta contaba con una armadura que causaba admiración en la época por su técnica y complejidad. Destacan así los detalles herrerianos, semejantes a los del Monasterio del Escorial.[21]

Contaba con un depósito de nieve que la preservaba en época estival para el palacio de Balsaín y una pequeña alberca o estanque cuadrado además de los muros de un edificio de planta rectangular que podrían haber pertenecido a las caballerizas.[5]

Así mismo contaba con una capilla en las cercanías de la casa, bajo la advocación de Nuestra Señora de los Remedios, para el servicio religioso de los habitantes de la casa y cuya advocación se debía a la conmemoración del triunfo en la batalla de Lepanto, el 7 de octubre del año de la inauguración del complejo. En 1677 un documento detalla que todos los domingos y festivos entre el 1 de mayo y el 1 de noviembre oficiaba misa un fraile del convento de San Francisco de Segovia.[22][23][24][25]

Leyendas

En la cultural local hay una leyenda sobre las ruinas del Convento de Casarás:

Durante el asentamiento templario del siglo XIV, Hugo de Marignac, senescal de la orden y tesorero de Castilla, esconde un tesoro del Temple en el convento. Enamorado sin éxito de la condesa Blanca de Torrenuño, habitante del Palacio de Balsaín, recurre al hechicero que habitaba en la Cueva del Monje para conquistarla, a cambio del tesoro. Durante un ritual, uno de los requisitos es herir a una muchacha raptada con el rostro cubierto, tras hacerlo pero después negarse a entregar el tesoro, el hechicero le revela que ha matado a la condesa. Hugo, desesperado, mata al hechicero y confirma la muerte de Blanca. Devastado, se suicida y su fantasma aún vaga por las montañas, especialmente en días de tormenta.[26][27][28][29]

Aunque muchos han tratado de atribuir esta leyenda, así como la tradición templaria de la ruinas en general al libro La sombra blanca de Casarás (1931), de Jesús de Aragón, la realidad es que la tradición oral templaria es anterior y ya aparece mencionada en una descripción de 1845 sobre los Reales Sitios y en el de Diccionario de Pascual Madoz (1847).[17] Aunque probablemente la leyenda original no cuente con el hechicero ni el jinete y la condesa, añadidos de este escritor, el cuento de una sobra blanca que se aparece en las noches es una tradición previa.[30]

Otro relato legendario recogido -o inventado- en la obra de Jesús de Aragón apunta a que, tras el abandono de la fonda real, cualquiera que ose pernoctar en sus ruinas amanecerá convertido en piedra.[31]

Referencias

- ↑ a b «De Doña Aderaço, el Convento Casarás y la Casa Eraso». www.devalsain.com. Consultado el 5 de junio de 2025.

- ↑ a b c d e Román y Cárdenas, Juan (1690). Noticias genealogicas del linage de Segovia. pp. 107-121.

- ↑ a b c d e f Juárez Valero, Eduardo (27 de enero de 2017). «Informe sobre el origen de la construcción en la Casa Eraso.». www.devalsain.com. Consultado el 5 de junio de 2025.

- ↑ Castro, Alonso Núñez de (1675). Libro Historico-Politico, Solo Madrid Es Corte, Y El Cortesano En Madrid. Tercera Impression, con diferentes Adiciones (etc.). Roque Pico de Miranda. Consultado el 17 de julio de 2018.

- ↑ a b c d e Undurraga Letelier, Raimundo (2016). Campillo y Monesterio, dos casas de Felipe II en el entorno de El Escorial. Arquitectura y paisaje. 2.2.4 Casa de las Nieves en la Fuenfría. Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá. pp. 229-240.

- ↑ Junta de Castilla y León; Ministerio de Fomento. Informe técnico Desarrollo de un sistema de información geográfica (SIG) en el ámbito de Calzada de la Fuenfría/Vía XXIV e integración de la documentación en la aplicación PACU (Provincia de Segovia).

- ↑ a b c «El Rincon de Eduardo Juarez». www.devalsain.com. Consultado el 6 de junio de 2025.

- ↑ a b c Redacción (11 de marzo de 2017). El Adelantado de Segovia, ed. «La hospedería de doña Anderaço». Consultado el 6 de junio de 2025.

- ↑ a b Arteche, Antonio Javier (2006). Por la sierra de Guadarrama con el Arcipreste de Hita y otros personajes singulares. Ed. la Librería. pp. 180-182. ISBN 978-84-96470-31-6.

- ↑ Olaya, Vicente González (6 de agosto de 1991). «La calzada romana de Cercedillla». El País. ISSN 1134-6582. Consultado el 30 de junio de 2025.

- ↑ a b c Andrés, Gregorio (1971). «La Casa Eraso (Casarás) del Puerto de la Fuenfría.». Anales del Instituto de Estudios Madrileños.

- ↑ Indice Historico Espanol. Edicions Universitat Barcelona. Consultado el 17 de julio de 2018.

- ↑ Castro, Alonso Núñez de (1675). Libro Historico-Politico, Solo Madrid Es Corte, Y El Cortesano En Madrid. Tercera Impression, con diferentes Adiciones (etc.). Roque Pico de Miranda. Consultado el 17 de julio de 2018.

- ↑ Geografía, Universidad de Oviedo Departamento de. Eria (revista Cuatrimestral de Geografia. Universidad de Oviedo. Consultado el 29 de agosto de 2019.

- ↑ Organismo Autónomo Parques Nacionales (Spain), Pedro Javier (2013). El bosque Real de Valsaín: investigación histórica en los Montes de Valsaín (San Ildefonso, Segovia): arqueología, etnografía y patrimonio industrial. Naturaleza y parques nacionales. Serie Antropológica. Organismo Autónomo Parques Nacionales. ISBN 978-84-8014-842-9.

- ↑ «Navacerrada». www.parquenacionalsierraguadarrama.es. Consultado el 6 de junio de 2025.

- ↑ a b Descripción de los Reales Sitios de San Ildefonso, Valsaín y Riofrío, hechos célebres ocurridos en ellos, con otras noticias útiles y curiosas por el Licenciado Don José de Fagoaga, Abogado de los Tribunales nacionales y el Presb. D. Tomás Muñico. Segovia: Imprenta de Don. Eduardo Baeza. 1845. p. 210.

- ↑ a b Madoz, Pascual (1845-1850). Diccionario geográfico-estadístico-historico de España y sus posesiones de ultramar. [s.n.] Consultado el 4 de junio de 2025.

- ↑ «El tesoro de Casarás». www.devalsain.com. Consultado el 4 de junio de 2025.

- ↑ Leonardo, Jusepe (1639), Español: Vista de la Casa de la Fuenfría o de Eraso (Siglo XVII), consultado el 5 de junio de 2025.

- ↑ del Barrio Arribas, Juan Enrique; Maganto Hurtado, Esther (2020). SEGOVIA CALLADA, 107 parajes inhóspitos de la provincia de Segovia. Juan Enrique del Barrio Arribas. p. 244. ISBN 978-84-09-25354-8.

- ↑ «Memoria de actuación de Señalización de la Calzada de la Fuenfría, Montes de Valsaín. Tramo Puerto de la Fuenfría-Segovia».

- ↑ «Proyecto expositivo Segovia». www.jcyl.es. Consultado el 4 de junio de 2025.

- ↑ Descripción de los Reales Sitios de San Ildefonso, Valsain y Riofrío, hechos célebres ocurridos en ellos, con otras noticias útiles y curiosas. Eduardo Boeza. 1845. Consultado el 29 de agosto de 2019.

- ↑ Toledo, Julio de. «Las ermitas de la Dehesa de Valsaín III». Miradas sobre La Granja - Castellarnau, Sociedad de Amigos de la Granja, Valsaín y su entorno.

- ↑ «El convento de Casarás». Turismo Real Sitio de San Ildefonso. Consultado el 22 de febrero de 2024.

- ↑ «Ruinas de Casarás | Acueducto2». Consultado el 22 de febrero de 2024.

- ↑ «Convento de Casarás | Metrópoli | elmundo.es». www.elmundo.es. Consultado el 22 de febrero de 2024.

- ↑ Campos, Andrés (26 de julio de 1996). «... y el Temple maldito». El País. ISSN 1134-6582. Consultado el 22 de febrero de 2024.

- ↑ de Aragón, Jesús. La Sombra Blanca de Casarás Prólogo de A. Lejárraga. Colección Universal.

- ↑ Davis, Grace Norris; Aragón, Jesús de (1932). «La sombra blanca de Casarás». Books Abroad 6 (1): 29. ISSN 0006-7431. doi:10.2307/40047455. Consultado el 4 de junio de 2025.