Escuela de los Annales

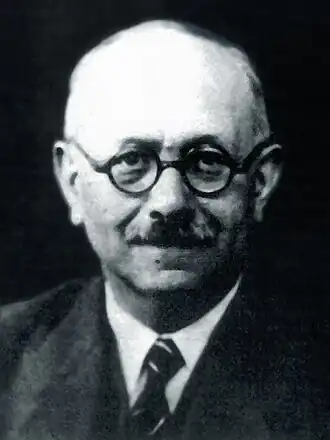

La Escuela de los Annales (en francés, École des Annales) es una corriente historiográfica francesa, que toma su nombre de la publicación Annales d'histoire économique et sociale (Anales de historia económica y social), fundada por Lucien Febvre y Marc Bloch en 1929.

Los historiadores de Annales renovaron la práctica historiográfica con una metodología orientada por problemas y con una novedosa atención puesta en la historia social. Esta empresa los llevó a criticar verazmente los postulados de la escuela metódica y del historicismo, y dennotar sus limitaciones para investigar la complejidad de las sociedades del pasado.

En la revista se publicaron varios de los principales aportes de la corriente, y en su comité editorial figuraron algunos de sus mayores exponentes. Además de los ya citados Bloch y Febvre, las sucesivas generaciones de annalistes estuvieron guiadas por figuras como Fernand Braudel, Pierre Nora, Jacques Le Goff y Roger Chartier. A partir 1947, su principal foco de influencia fue la VI sección de la École Pratique des Hautes Études, germen de la actual École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS, por sus siglas en francés).

Los Annales dominaron prácticamente la historiografía francesa y europea desde la segunda mitad del siglo XX, ofreciendo un modelo hegemónico para la práctica del historiador. La llamada Nueva historia suele considerarse como una evolución ulterior.

Características

La «corriente de los Annales» se fundó en oposición a la escuela metódica, dominante en Francia a inicios del siglo XX. Los metódicos ponían en el centro de la investigación a los acontecimientos políticos y militares y la acción de los individuos ("grandes hombres"), mientras que consideraban a la crítica de las fuentes como el principal método de la Historia. Contra este enfoque, Bloch y Febvre desarrollaron una historia social preocupada por los procesos históricos y las estructuras sociales y económicas. Ambos impulsaron la interdisciplinariedad como un principio rector de la historiografía, permitiendo así la incorporación de métodos y temáticas de otras ciencias sociales, como la economía, la geografía y la sociología. Haciendo de las sociedades el sujeto de la historia, y no ya solo al pasado en sí, los annalistes eligieron perseguir el ideal de una historia total que busque abarcar todas las dimensiones posibles de la vida social.

El historiador en esta corriente adhiere a un modo de escribir la historia desde el planteamiento de problemas que resolver o preguntas que contestar,[1] postura heredada de las ciencias naturales y, en segundo término, de las sociales. Además, a diferencia del historicismo, estos autores toman conciencia de que no están escribiendo sobre el pasado reproduciéndolo de modo fiel sino interpretándolo, partiendo de sus propios conceptos y subjetividades, así como de teorías, para escribir su versión del fenómeno histórico sobre el que trabajan. La subjetividad del investigador, lejos de constituir un obstáculo, es un presupuesto necesario para una investigación consecuente con la empresa de una historiografía moderna, orientada por los problemas y el conocimiento del presente. Así lo define Bloch: "No hay, pues, más que una ciencia de los hombres en el tiempo, y esa ciencia tiene la necesidad de unir el estudio de los muertos con el de los vivos".[2]

En cuanto a las fuentes de la historia, los Annales ampliaron el abanico de recursos de los que dispone el historiador. Todo aquello elementos que pueda arrojar luz sobre los comportamientos humanos en el tiempo es susceptible de convertirse en una fuente: Homo sum, humani nihil a me alienum puto. Este enfoque permite abarcar desde la cultura material y las imágenes artísticas hasta los testimonios de la cultura oral. El acercamiento a las ciencias económicas, por otra parte, dio a los índices de precios y los datos contables una importancia tan grande o mayor que la de las fuentes primarias, privilegiadas hasta entonces por la historiografía tradicional.

La novedad más característica de la corriente de Annales consistió el desarrollo del enfoque de la historia social, seguido por el de la llamada historia de las mentalidades. Más específicamente, se le pueden atribuir aportes importantes y originales en los campos de la historia agraria, la historia demográfica, la historia serial, la geohistoria, la historia comparada, la historia cultural, la antropología histórica, la historia de las mujeres, la historia del libro, la historia de la vida cotidiana, la historia de las sensibilidades y los estudios sobre la memoria histórica.

Nacimiento

La revista Annales[3] fue fundada por los historiadores franceses Marc Bloch y Lucien Febvre en 1929, mientras enseñaban en la Universidad de Estrasburgo. Ambos propugnaban una ampliación en los temas de estudio de la historia, y rechazaban el énfasis predominante en la política, la diplomacia, y los hechos bélicos al que suscribían muchos de los historiadores del siglo XIX y principios del XX. Influenciados por el trabajo de los historiadores Henri Berr y Henri Pirenne, como también de los planteamientos de la sociología durkheimiana, Bloch y Febvre buscaron buscaron captar el hecho histórico en su totalidad. En adelante, la historia ya no es más definida como el estudio de los hechos del pasado sino, como diría Bloch: "la ciencia de los hombres en el tiempo".

No obstante el afán de renovación que buscaba la revista, el esfuerzo de sus editores debió esperar a que terminara la Segunda Guerra Mundial. Durante la ocupación nazi, Bloch fue miembro activo de la resistencia francesa y vivió en la clandestinidad antes de ser torturado y asesinado por miembros de la Gestapo en 1944. Aun así, logró redactar durante estos años la Apología para la Historia o el oficio del historiador, lejos de su biblioteca y de cualquier centro de investigación. Esta obra llegaría a convertirse en los años posteriores en el manifiesto de los primeros Annales.

Ya en la posguerra, la Fundación Rockefeller buscó fundar en Francia un centro de investigación de alto nivel en Ciencias Sociales, capaz de proponer un enfoque alternativo al marxismo. Esta iniciativa resultó en la creación de la VI sección de la École Pratique des Hautes Études, abocada al estudio de las "ciencias económicas y sociales". Lucien Febvre, quien había ejercido la dirección de la revista en solitario desde la guerra, fue elegido para dirigir el instituto, liderando hasta su muerte la primera gran expansión de la corriente de Annales.

La segunda generación

La publicación en 1949 de El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II vino a marcar un punto de inflexión en la historia de Annales. Su autor, Fernand Braudel, había desarrollado en prisión la idea central del libro, y posteriormente la expandió como parte de su tesis doctoral bajo la dirección de Febvre. La obra tuvo un notable impacto y dio a Braudel un gran renombre dentro del campo historiográfico, a la vez que consolidó la posición de Annales como el centro de la renovación historiográfica en Europa.

Lo novedoso de la metodología ofrecida por Braudel consistió en primer lugar su objeto: haciendo foco en las transformaciones globales del siglo XVI, Braudel eligió por presentar al Mar Mediterráneo como una totalidad que trasciende a los individuos, los reinos y las sociedades específicas. En su mirada, los cambios y continuidades relevantes se observan allí donde se cruzan la historia y la geografía, razón por la cual se vuelve necesario adoptar una perspectiva de larga duración (longue durée) que contemple los lentos e imperceptibles -casi estáticos- movimientos de la geohistoria.

La otra gran innovación se halla ligada a la primera. En El Mediterráneo, Braudel da cuenta de que el tiempo histórico no es lineal y uniforme: los fenómenos sociales contienen diferentes ritmos de cambio y duración, razón por la cual se vuelve necesaria una categorización que contemple la pluralidad del tiempo histórico. Así, tendríamos el tiempo de larga duración, o de las estructuras; el tiempo de media duración, o de las coyunturas; y el tiempo de corta duración, o del acontecimiento. Mientras que la historia tradicional sólo se dedicaba a este último, Braudel buscó integrar los tres, realizando el intento más logrado de una historia total que abarque todas las dimensiones de la vida social.[4][5]

El Mediterráneo consistió el punto más destacado de la segunda generación de los Annales, junto los trabajos de Ernest Labrousse sobre la historia de los precios. Otros grandes exponentes serían Pierre Chaunu y Pierre Goubert, también dando primacía a los fenómenos de larga duración por encima de los cambios superficiales del acontecimiento, como también a las estructuras por sobre los individuos, en sintonía con el estructuralismo en boga en la academia francesa. Por su parte, la historia cultural, o historia de las mentalidades, ocupó un lugar que, si bien no predominante, logró hallar continuidad en la obra del propio Febvre hasta su muerte, así como en las de Robert Mandrou, Georges Duby, Alphonse Dupront y Jacques Le Goff.

A la muerte de Febvre en 1956, Braudel sucedió a su maestro en la dirección de la VI sección y del comité de la revista, ahora llamada Annales. Economies, sociétés, civilisations. Progresivamente, fue tomando el control de las becas francesas y de algunas internacionales, consolidando una hegemonía académica apoyada en satélites internacionales y en el mecenazgo de la Fundación Rockefeller. Ante la progresiva consolidación de su poder se produjeron escisiones voluntarias (Mandrou, Morenze) y depuraciones como la que llevó a cabo en 1969 sobre el comité editorial, imponiendo a sus discípulos más leales, como Marc Ferro o Jacques Le Goff.

En 1979, Braudel publica su Civilización material, economía y capitalismo (XVI-XVIII). En esta obra, en gran parte influida por las teorías de Immanuel Wallerstein, Braudel analiza la civilización europea haciendo foco en las actividades económicas, todavía desde un esquema trino: la base, o “civilización material”, donde se sitúa toda la actividad de base que escapa al mercado; la “economía” propiamente dicha, que analiza desde la perspectiva de la competencia perfecta y la regularidad del mercado; y un tercer ámbito donde actúa el juego de las “jerarquías sociales activas”, el monopolio y el privilegio. Este último es, para Braudel, el ámbito de un “capitalismo” que escapa a las reglas del mercado y que es sinónimo de especulación.

Durante esta etapa, la escuela de Annales mantuvo un diálogo pragmático con historiadores marxistas como Georges Lefebvre y Pierre Vilar, dadas las inquietudes teórico-metodológicas compartidas por ambas tradiciones. Sin embargo, desde el materialismo histórico se ha criticado a Braudel por desplazar o postergar dentro del análisis histórico a las relaciones de producción entre las clases dominantes y las clases explotadas. Esto tanto en el caso de la servidumbre feudal como en las diversas formas de explotación capitalista.

Para Alain Guerreau, Braudel proporciona una salida a la difícil situación del abandono de la teoría con su “motor de tres tiempos”. En El Mediterráneo, Braudel ideó una estructura caracterizada por sus distintos ritmos de evolución. En su base se situaría la “geohistoria”, la relación del hombre con el medio que le rodea. Luego, la estructura social de los “destinos colectivos y movimientos de conjunto”, subdividida en economías, imperios, civilizaciones, sociedades y formas de guerra. Para terminar, Braudel sitúa a “los acontecimientos, la política y los hombres” como la espuma de las olas que chocan contra la roca de las estructuras. El problema de esta estructuración lo supone el hecho de que crea un esquema holista en el que no encontramos relación causal entre sus partes. Al enmarcarlo todo en una explicación determinista, apenas aporta datos de la transición del feudalismo al capitalismo.

La tercera generación

Al iniciar la década de los setenta Braudel se retiró de Annales por discrepancias internas, exacerbadas por los movimientos académicos posteriores al Mayo Francés. Con su salida, se abrió paso una tercera generación caracterizada por el interés de sus integrantes por estudiar la cultura e incrementar la presencia pública de la historiografía. Estos historiadores, encabezados por Jacques Le Goff y Pierre Nora, adoptaron para su enfoque la denominación de Nueva Historia. Según Le Goff, la Nueva Historia habría nacido para responder nuevas preguntas a un público más amplio, incorporando los métodos de la antropología para explicar el cambio y la continuidad en las estructuras mentales de las sociedades. Se acude a categorías como las de imaginario social, ideologías y, principalmente, mentalidades, para dar cuenta del "contenido impersonal del pensamiento". La así llamada historia de las mentalidades convierte en objeto de análisis por derecho propio las actitudes frente al orden social, pero también hacia la sexualidad, la muerte, la niñez y la familia, el tiempo, la usura, el consumo, el cuerpo e incluso los olores.

La Nueva Historia recuperó para la historiografía francesa el interés por el acontecimiento y por la historia política, e incluso por las biografías, todos ellos temas excluidos de la agenda historiográfica por la generación anterior. Duby realizó monografías sobre las figuras de Guillermo el Mariscal y Leonor de Aquitania, como también una renovadora interpretación de la Batalla de Bouvines que fue llevada a la pantalla chica. La biografía del rey Luis IX de Francia de Le Goff fue uno de los mayores éxitos de la Bibliothèque des histoires de Éditions Gallimard. Dicha colección, dirigida por Pierre Nora, fue uno de los canales privilegiados para difundir la obra de esta generación, contando con varios sucesos editoriales como Montaillou, aldea occitana de Emmanuel Le Roy Ladurie.

La amplia llegada al público de los nuevos historiadores no lograba disimular la imprecisión de sus pretensiones holísticas. Sus críticos no tardaron en señalar que el empleo difuso de conceptos como mentalidades, inconsciente colectivo o psicohistoria o episteme dotaba de gran debilidad empírica a las grandes generalizaciones de los annalistes. El supuesto de que es posible inferir una misma mentalidad para todo un tejido social fue seriamente cuestionado incluso dentro de la misma corriente de Annales. Figuras como Robert Darnton, Carlo Ginzburg, Roger Chartier y Peter Burke dieron cuenta de la enorme complejidad que demandaba el estudio de la cultura popular y que los métodos cuantitativos no lograban abarcar. Esta crítica fue también común a varios de los pensadores estructuralistas que mantuvieron un fluido diálogo con la tercera generación de Annales, tales como Lacan, Barthes, Foucault, Derrida, Deleuze y Latour.

En 1977, François Furet sucedió a Le Goff en la presidencia de la EHESS. Junto a su predecesor, había sido uno de los últimos epígonos de Braudel, y había defendido la continuidad entre las diferentes generaciones de annalistes en obras colectivas como Faire l'histoire, editado por Nora y Le Goff. Sin embargo, en lo sucesivo su obra historiográfica tomó un camino divergente con respecto a la línea principal de Annales. Partiendo de la crítica a las interpretaciónes de la Revolución predominantes hasta la década de 1970 en la academia francesa, Furet construyó un enfoque predominantemente político para la comprensión de los fenómenos de los siglos XVIII, XIX y XX, secundado por los intelectuales del Centre de recherches politiques Raymond Aron (Pierre Rosanvallon, Marcel Gauchet, Claude Lefort, Pierre Manent) fundado en la propia EHESS.

La cuarta generación

El panorama hacia fines de la década de 1980 era el de una crisis de los grandes paradigmas que habían orientado hasta entonces la investigación en ciencias sociales, como el estructuralismo, el materialismo histórico o la historia cuantitativa. El progresivo abandono de la historia económica, de la larga duración y de las grandes síntesis tendió a parcelar el campo historiográfico y el alcance de las investigaciones, hecho que fue visto como un "desmigajamiento" de la historia por historiadores como François Dosse. Aún sin adherir al diagnóstico de una presunta "crisis de la Historia", los historiadores de Annales recogieron las críticas a la Nueva Historia para renovar la disciplina siguiendo las banderas de la innovación y la experimentación metodológica, que habían dado a la revista su estatus como referencia mundial.

En los editoriales de Annales de 1989 y 1990, Betrand Lepetit llamó a por un giro crítico (tournant critique) que profundice la problematización en torno a los juegos de escalas y la escritura de la historia, considerando que éstas eran las dos perspectivas con mayor proyección para la renovación historiográfica. En adelante, se buscó privilegiar las estrategias y contradicciones de los sujetos para significar y constituir su realidad social en contextos de cambio, en lugar de deducirlos en función de su pertenencia a estructuras sociales, económicas y culturales.[6] Así, evitando el determinismo estructuralista tanto como el individualismo metodológico, los historiadores se mostraron dispuestos a incorporar los desarrollos de la antropología simbólica y, principalmente, de la teoría de las prácticas culturales para poner a las representaciones sociales en el centro del análisis.

Esta "cuarta generación" de Annales tomó visibilidad pública a partir del éxito de la nueva historia cultural italiana (Carlo Ginzburg con su El queso y los gusanos) y estadounidense (Robert Darnton con su La gran matanza de gatos), aunque la academia francesa contaba ya con grandes exponentes como Michel de Certeau, Maurice Agulhon y Roger Chartier. La obra de estos historiadores se abocó principalmente al estudio de la cultura popular en la sociedad del Antiguo Régimen, y de la Revolución. Por ejemplo, en sus trabajos sobre la literatura popular, Chartier investigó las prácticas de lectura, edición, traducción, y distribución de los textos impresos, además de la escritura de los mismos, renovando completamente el antiguo campo de la historia del libro. Alain Corbin, por su parte, retomó a partir del enfoque microhistórico el llamado de Febvre a por una historia de las sensibilidades, dando cuenta de los cambios culturales reflejados en las representaciones sobre el olor, el ruido, las emociones y las sensaciones corporales en la sociedad francesa. Otra línea de investigación es la nueva historia urbana, que Bernard Lepetit fundó en Francia investigando la construcción del sistema de relaciones que constituye a la ciudad como espacio social y escala de análisis.[7] Finalmente, el trabajo de François Hartog en torno a los regímenes de historicidad dio legitimidad como campo a la historia de las representaciones del tiempo, en diálogo con la historia conceptual de Reinhart Koselleck.[8]

Desde fines del siglo XX los historiadores de Annales continúan realizando grandes aportes al campo historiográfico, aún sin detentar una posición prominente como en tiempos de Braudel. Varias de sus producciones se inscriben y contribuyen al desarrollo de nuevas pespectivas como la microhistoria, la nueva historia política, los estudios de género, la historia de la memoria y, principalmente, la nueva historia cultural. En cambio, menor aceptación tuvieron las tesis narrativistas respecto a las más radicales implicancias del giro lingüístico en la historiografía, lo cual fue expresado en la abierta crítica de Chartier al filósofo Hayden White.[9]

En el siglo XXI, de la escuela de Annales emana la actividad de investigadores consagrados y de gran prestigio como los mencionados Corbin, Chartier y Hartog, además de Jacques Revel y Serge Gruzinski. Entre las nuevas generaciones de annalistes, destacan Patrick Boucheron, Étienne Anheim, Esteban Buch, Sabina Loriga y Antoine Lilti.

Miembros notables

Entre los académicos que suelen considerarse parte de la Escuela de Annales, es posible destacar a los siguientes: Marc Bloch, Lucien Febvre, Fernand Braudel, Jean Meuvret, Pierre Chaunu, Robert Mandrou, Pierre Goubert, Ruggiero Romano, Alberto Tenenti, Georges Duby, Jean-Pierre Vernant, Jacques Le Goff, Marc Ferro, Emmanuel Le Roy Ladurie, Philippe Ariès, Pierre Vidal-Naquet, Michel de Certeau, Paul Veyne, Nathan Wachtel, Michel Vovelle, André Burguière, Pierre Nora, François Furet, Maurice Agulhon, Michelle Perrot, Roger Chartier, Lucette Valensi, Arlette Farge, Alain Corbin, Jacques Revel, Mona Ozouf, François Hartog, Bernard Lepetit, Serge Gruzinski, Daniel Roche, Patrick Boucheron y Étienne Anheim. Casi todos ellos se formaron y realizaron gran parte de su actividad como profesores e investigadores en la EHESS, si bien no es este un criterio excluyente para caracterizar a la corriente. Por otra parte, figuras como Henri Berr, Maurice Halbwachs, Georges Lefebvre, Ernest Labrousse, Pierre Vilar, Michel Foucault, Edgar Morin, Pierre Bourdieu, Nicole Lapierre, Jean-Claude Passeron y Laurent Thévenot mantuvieron una relación de influencia mutua con varios annalistes, a la vez que tomas de distancia más o menos marcadas dependiendo el caso.

Fuera de Francia

Desde 1950, la EHESS comenzó a atraer investigadores de diferentes latitudes, y entabló lazos con instituciones de otros países dispuestas a colaborar en la agenda promovida por la Escuela de Annales. Además de esto, varios países desarrollaron escuelas propias fuertemente influenciados por la revolución annaliste. Se repasan a continuación sólo algunas de estas extensiones, que de ninguna manera agotan el panorama historiográfico de cada país, aunque en varias ocasiones sí lo delinearon, al menos en parte.

En Alemania Occidental, la Escuela de Bielefeld (Hans-Ulrich Wehler, Jürgen Kocka) buscó, influida por los Annales, romper con el predominio de una tradición de historia política que allí era tan antigua como la misma disciplina historiográfica. Como parte de esta renovación también surgieron los enfoques de la historia conceptual de Reinhart Koselleck y la historia de la vida cotidiana de Alf Lüdtke. En Italia, historiadores destacados como Ruggiero Romano, Carlo Cipolla y Alberto Tenenti formaron parte del círculo braudeliano, décadas antes de que Carlo Ginzburg y Giovanni Levi hicieran famosa la microhistoria y motivaran su adopción por la misma escuela de Annales.

En Inglaterra y el mundo anglosajón, se contó con Hugh Trevor-Roper como el introductor y un gran difusor de los métodos y la agenda de la historia social. En paralelo, el diálogo con la historiografía marxista dio varios frutos al compartir ambas corrientes preocupaciones por las grandes transformaciones materiales que subyacen a los hechos históricos. Particularmente, varios de los investigadores que conformaron el Grupo de Historiadores del Partido Comunista de Gran Bretaña (Rodney Hilton, Eric Hobsbawm, Christopher Hill, Edward Palmer Thompson, Perry Anderson) articularon la preocupación por comprender las dinámicas de las sociedades históricas con la atención hacia los cambios y las modalidades de los modos y las relaciones de producción. Estos desarrollos, en paralelo con los de los cultural studies (estudios culturales), tuvieron una nueva culminación en las obras de Raymond Williams (La ciudad y el campo) y Edward Palmer Thompson (La formación de la clase obrera en Inglaterra), que delinearon el emergente campo de la historia desde abajo (history from below). El enfoque marcaría a nuevas generaciones de historiadores a ambos lados del Atlántico, incluidos los annalistes. Puede considerarse a Peter Burke como el epígono más destacado de esta corriente en Inglaterra.

Al otro lado del Atlántico, en los Estados Unidos, investigadores como Douglass North y Robert Fogel desarrollaron una escuela de historia cuantitativa tan influyente como la de Annales. Aunque la mayor parte de los historiadores estadounidenses fueran reticentes a abandonar el crudo empirismo rankeano, algunas figuras marginales como Adam Schaff y Edward Hallett Carr bregaron por una historia centrada en las preguntas y las proyecciones del historiador. Ya desde los años 70, Robert Darnton, Natalie Zemon Davis, Lynn Hunt y Joan Scott desarrollaron un fructífero diálogo con la escuela de Annales, la historia social británica y la microhistoria italiana, para expandir la corriente de la nueva historia cultural, así como el emergente campo de la historia de género.

Bajo el exilio en Argentina, Claudio Sánchez-Albornoz fundó sus Cuadernos de Historia de España para continuar su empresa renovadora de la historiografía medieval, imposible de realizar en España bajo la dictadura franquista. Sánchez-Albornoz también colaboró con José Luis Romero y sus discípulos para extender la historia social al Río de la Plata, esfuerzo que derivó en los trabajos pioneros de historiadores como Tulio Halperín Donghi, Nicolás Sánchez Albornoz y Reyna Pastor. De Halperín, el mismo Braudel llegó a decir que "fue el único que entendió" su intención al escribir El Mediterráneo. En otros países de Latinoamérica, cabe citar al historiador mexicano Enrique Florescano, al colombiano Germán Colmenares y al chileno Mario Góngora como seguidores de la corriente annalista.

Obras historiográficas de los miembros de los Annales

- Ariès, Philippe. L'enfant et la vie familiale sous l'Ancien Régime (1960). Traducido al castellano como El niño y la vida familiar en el Antiguo Régimen.

- Bloch, Marc. Les Rois thaumaturges (1924). Traducido como Los reyes taumaturgos.

- Bloch, Marc. La société féodale (1939). Traducido como La sociedad feudal.

- Bloch, Marc. Apologie pour l'histoire ou Métier d'historien (1949). Traducido como Introducción a la Historia.

- Braudel, Fernand. La Méditerranée et le Monde Méditerranéen a l'époque de Philippe II (1949). Traducido como El mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II.

- Braudel, Fernand. Ecrits sur l'histoire (1969). Traducido como La Historia y las Ciencias Sociales.

- Braudel, Fernand. Civilisation matérielle, économie et capitalisme, xve et xviiie siècles (1969-1977). Traducido como Civilización material, economía y capitalismo. Siglos XV-XVIII.

- Chartier, Roger. Cultural History: Between Practices and Representations (1988). Traducido como El mundo como representación. Estudios sobre historia cultural.

- Chartier, Roger. Les origines culturelles de la Révolution française (1992). Traducido como Los orígenes culturales de la Revolución francesa (1992).

- Duby, Georges. Guerriers et paysans, VIIe-XIIe siècles. Premier essor de Véconomie européenne (1973). Traducido como Guerreros y campesinos. Desarrollo inicial de la economía europea (500-1200).

- Duby, Georges. Les Trois ordres ou l'imaginaire du féodalisme (1978). Traducido como Los tres órdenes o lo imaginario del feudalismo.

- Duby, Georges y Ariès, Philippe (dirs.). Histoire de la vie privée (5 vols.) (1985-1987). Traducido como Historia de la vida privada.

- Duby, Georges y Perrot, Michelle (dirs.). Histoire des femmes en Occident (5 vols.) (1990-1991). Traducido como Historia de las mujeres en Occidente.

- Febvre, Lucien. Le problème de l'incroyance aux xvie siècle. La religion de Rabelais (1947). Traducido como El problema de la incredulidad en el siglo XVI. Rabelais.

- Febvre, Lucien. Combats pour l'histoire (1957). Traducido como Combates por la historia.

- Goubert, Pierre. Beauvais et le Bauvaisis de 1600 à 1730 (1958).

- Hartog, François. Régimes d'historicité. Présentisme et expériences du temps (2003). Traducido como Regímenes de historicidad. Presentismo y experiencias del tiempo.

- Le Goff, Jacques. La civilisation de l'Occident médiéval (1964). Traducido como La civilización del Occidente medieval.

- Le Roy Ladurie, Emmanuel. Montaillou, village occitan de 1294 à 1324 (1975). Traducido como Montaillou, aldea occitana. De 1294 a 1324.

- Revel, Jacques. Jeux d'échelle (1996).

- Nora, Pierre (dir.) Les lieux de mémoire (3 vols.) (1984-1992). Traducido como Pierre Nora en Les lieux de mémoire.

- Vernant, Jean-Pierre. Les Origines de la pensée grecque (1962). Traducido como Los orígenes del pensamiento griego.

Bibliografía

- Aguirre Rojas, Ca.rlos. La escuela de los Annales: ayer, hoy y mañana, Rosario: Prohistoria Ediciones, 2005 (incompleto).

- Bourdé, Guy; Martin, Hervé. Las escuelas históricas.

- Borguière, André. La escuela de los Annales. Valencia: Universidad de Valencia, 2008, ISBN 9788437075181

- Burke, Peter. La revolución historiográfica francesa. La escuela de los Annales, 1929-1984, Barcelona: Gedisa, 1999, ISBN 84-7432-506-4.

- Dosse, François. La historia en migajas.

- Fontana, Josep. Historia, análisis del pasado y proyecto social.

- Iggers, GG. Historiography in the Twentieth Century: From Scientific Objectivity to the Postmodern Challenge. Wesleyand University Press: Connecticut, EE. UU.

- Pasamar, La Historia Contemporánea. Aspectos teóricos e historiográficos, Madrid: Síntesis, 2000. pp 69 - 217.

Véase también

Referencias

- ↑ Febvre, L ( 1993) Combates por la Historia

- ↑ Bloch, Marc (2010). Introducción a la historia. México: Fondo de Cultura Económica. p. 50.

- ↑ Daniel Álvarez, [https://web.archive.org/web/20160129050239/http://www.medieval-spain.com/Daniel/Daniel2.htm Archivado el 29 de enero de 2016 en Wayback Machine. La aportación de la te revista "ANNALES"

- ↑ Israel Nungaray González, Los tiempos históricos de Braudel, mayo de 2009.

- ↑ María Victoria Menéndez Jiménez, Comentarios sobre la obra de Fernand Braudel titulada "Civilización material, economía y capitalismo", "Revista Complutense de Historia de América", vol 12 (1987), págs 231-236.

- ↑ López, Abel Ignacio (1999). «La historiografía francesa de los años noventa». Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura. Consultado el 19 de mayo de 2024.

- ↑ «➻ Bernard Lepetit [1948-1996]». Teoría de la historia. 7 de marzo de 2014. Consultado el 8 de julio de 2025.

- ↑ Silva, Renán (1 de septiembre de 2012). «Memoria e historia: entrevista con François Hartog». Historia Crítica (48). ISSN 1900-6152. Archivado desde el original el 14 de septiembre de 2024. Consultado el 8 de julio de 2025.

- ↑ Araujo, C., Álvarez, M. A., y Medina, C. G. (2013). «Verdad y ficción en la historia: el debate entre Hayden White y Roger Chartier». Cuadernos de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Universidad Nacional de Jujuy. Consultado el 19 de mayo de 2024.

Enlaces externos

- (en francés) Annales. Histoire, sciences sociales en la web de la École des hautes études en sciences sociales.

- (en francés) Libre acceso a los archivos de la revista Annales de 1960 a 1999 en la web Persée.

- (en italiano) Índice de la revista Annales desde el n.º 9 en la web del Instituto internacional de historia económica.

- (en español) Texto sobre la corriente de los Annales en un blog de la Universidad de Alicante.