Albuñol

| Albuñol | ||||

|---|---|---|---|---|

| municipio de España | ||||

| ||||

.jpg) Vista de la localidad | ||||

Albuñol | ||||

Albuñol | ||||

| País |

| |||

| • Com. autónoma |

| |||

| • Provincia |

| |||

| • Comarca | Costa Granadina | |||

| • Partido judicial | Motril | |||

| • Mancomunidad | Costa Tropical | |||

| Ubicación | 36°47′29″N 3°12′12″O / 36.791388888889, -3.2033333333333 | |||

| • Altitud | 244 m | |||

| Superficie | 63,09 km² | |||

| Población | 7357 hab. (2024) | |||

| • Densidad | 116,61 hab./km² | |||

| Gentilicio |

albuñolense o albuñolero, -ra | |||

| Código postal |

18700 (Albuñol, Los Castillas, Los Chaulines y La Ermita) 18770 (El Pozuelo) 18760 (La Rábita) | |||

| Alcaldesa (2023) | María José Sánchez Sánchez (PSOE) | |||

| Patrón | San Patricio | |||

| Sitio web | Sitio web oficial | |||

Albuñol es una localidad y municipio español situado en el extremo oriental de la comarca de la Costa Granadina, en la provincia de Granada, comunidad autónoma de Andalucía. Se encuentra a orillas del mar Mediterráneo y limita con los municipios granadinos de Sorvilán, Albondón, Murtas y Turón, y con el municipio almeriense de Adra. Por su término discurren las ramblas del Tranco y de Huarea.

El municipio albuñolense comprende los núcleos de población de Albuñol —capital municipal—, La Rábita, El Pozuelo, Los Castillas, La Ermita y Los Chaulines.

Símbolos

Albuñol cuenta con un escudo y bandera adoptados oficialmente el 17 de diciembre de 2007.[1]

Escudo

Su descripción heráldica es la siguiente:

Escudo cortado-recortado. 1.º cuartelado en cruz. 1.º y 3.º de gules (rojo) castillo de oro (amarillo) mazonado de sable (negro) y aclarado de azur (azul). 2.º y 4.º de oro tres bastos de gules puestos en faja, el central contrapuesto. 2.º de plata (blanco) busto de morisco al natural vestido de gules con turbante de sinople (verde). Al timbre corona real cerrada.[1]

Bandera

La enseña del municipio tiene la siguiente descripción:

Bandera rectangular de proporciones 2:3, formada por un paño rojo con una torre amarilla mazonada de negro y aclarada de rojo, con un triángulo isósceles al asta blanco con tres franjas ondadas azules.[1]

Historia

1. Prehistoria

El poblamiento más antiguo documentado en el actual término de se remonta al Neolítico inicial, gracias a los hallazgos arqueológicos de la Cueva de los Murciélagos, uno de los conjuntos europeos con mejor conservación de materiales orgánicos (esparto, fibras vegetales, pieles). Investigaciones recientes han documentado en esta cavidad el cesterío más antiguo del sur de Europa y objetos de tecnología de arquería —entre ellos, cuerdas de arco de tendón y flechas con astiles de caña y puntas de madera de olivo adheridas con betún de abedul— que constituyen la evidencia más antigua de cuerdas de arco conocida en Europa.[2][3] Aunque los hallazgos específicos están desarrollados en el artículo propio de la cueva, en Albuñol se infiere para estos grupos una economía mixta (caza-recolección y agricultura incipiente), el uso de cuevas y abrigos rocosos y un mundo simbólico complejo (ajuares personales y rituales funerarios).

2. Época nazarí (hasta 1492)

Durante el período nazarí, el actual municipio de formaba parte de la taha de Cehel (también Sehel o Zeyl), unidad administrativa que agrupaba diversas alquerías en las estribaciones de la Contraviesa y la franja litoral. La taha tenía a como uno de sus núcleos principales, con una base agrícola de higuera, vid, almendro y moreras, aprovechamientos pastoriles y comunicación marítima por la desembocadura del río Albuñol. La organización se articulaba en pequeños núcleos con tierras comunales y redes de acequias. Un testimonio fiscal temprano, ya en época cristiana pero con memoria directa del periodo nazarí, describe en 1517 a Albuñol como enclave clave del distrito costero:

«Este lugar de Albuñol más vezes se despobló que ninguno, porque por allí salían los moriscos y porque era en la mar»

— Relación de los servicios moriscos (obispado de Almería), 1517.[4]

3. Conquista cristiana y transición (1492–1530)

Tras la toma de Granada en 1492, —cabeza tradicional de la antigua taha costera— pasó al dominio castellano. La transición conservó durante algunos años rasgos de la organización nazarí mientras se imponían nuevas políticas de poblamiento y reordenaciones territoriales.

- 1505

- merced de poblar y fortificar

Como parte de la política de asentamiento y defensa del litoral, la Corona concedió a Luis Zapata facultades expresas para fortificar y poblar en Albuñol y su entorno:

«...mandamos que pueda facer e faga una torre o fortaleza en el dicho lugar de Buñol... y poblar y avecindar en él... con las tierras, casas y heredamientos que en él y en los otros lugares de Lújar, Gualchos, Jolúcar, Ubrit y Alfaz se contienen…»

— Cédula de doña Juana, en nombre del rey, a favor de Luis Zapata, 7 de febrero de 1505.[5]

- 1517

- despoblaciones y salida por mar

La presión fiscal y las conversiones forzosas de comienzos del XVI generaron inestabilidad demográfica. Una relación de 1517 retrata a como punto de fuga hacia el mar para moriscos de la sierra:

«Este lugar de Albuñol es aquel que más veces se despobló, y al cual más acuden todos los demás [moriscos] cuando han de huir, por estar apartado y tener por donde salir a la mar…»

— Relación de los servicios moriscos (obispado de Almería), 1517.[6]

- 1519

- exención de fardas de la mar

La despoblación tuvo reflejo fiscal. Una provisión de Carlos V (1519) exime a de las fardas de la mar —tributo de carácter marítimo— por carecer de vecindario estable:

«...que desde ahora no pidan ni cobren en dicho lugar las fardas ni tributos de la mar, atento que está sin vecinos y sólo hay en él arrendadores...»

— Provisión real de Carlos V, exención de fardas a Albuñol, 1519.[7]

Lugares de la taha de la costa («Suhayl») en 1517

La misma relación identifica la unidad como «Suhayl» (equivalente documental de Cehel/Çéhel/Sehel en otras fuentes), que abarcaba la franja litoral y estribaciones de la Contraviesa. Entre los lugares consignados se encuentran:[8]

- Alcázar

- Alfaz

- Bargís (también Berjis/Bergís)

- Fregenite

- Lújar

- Mecina Tedel

- Olías (Oliar)

- Pino (El Pino)

- Rubite

- Ubrite

En este marco, figura como núcleo clave por su posición entre la sierra y la desembocadura del río (acceso natural al mar y al Castillo de la Rábita), continuidad que otras obras vinculan con la jefatura tradicional de la taha.[9]

4. Siglos XVI y XVII

(transición señorial, rebelión morisca, repoblación y estabilización)

4.1. De señorío solariego a jurisdiccional (1545–1565)

A mediados del siglo XVI, los apeos y deslindes sitúan a como la pieza principal del Estado de Çéhel, con un término que controlaba el corredor interior hacia la Contraviesa y la salida al mar por La Rábita. Entre 1559 y 1565, Luis Zapata de Chaves transformó la naturaleza del dominio: adquirió a la Corona la jurisdicción civil y criminal, junto con alcabalas y diezmos, y el señorío pasó de solariego a jurisdiccional. El paquete incluía, además, derechos de pesquerías y el control de fortificaciones litorales (como La Rábita), consolidando un poder señorial con base fiscal y militar suficiente para ordenar el territorio.[10]

4.2. Rebelión morisca (1568–1571): ruptura del poblamiento

La Guerra de las Alpujarras quebró el frágil equilibrio del sudeste granadino. En el entorno de se produjeron abandono de lugares, saqueo de iglesias y destrucción de infraestructuras agrarias (acequias, bancales), con un vacío de población que redujo rentas y paralizó los circuitos productivos. El litoral quedó expuesto, se reforzó la vigilancia y aumentó la inseguridad. La guerra marcó un antes y un después: a partir de su final, cualquier proyecto de gobierno estable exigía repoblación y reordenación del mapa local.[11]

4.3. Repoblación y carta de población (Torvizcón, 1588)

La respuesta señorial a la ruina demográfica tras la rebelión morisca llegó en la década de 1580 y cristalizó en la carta de población de 22 de mayo de 1588. Francisco Zapata Portocarrero fundó Villanueva de Çéhel (Torvizcón) como nueva capital del señorío, desplazando la centralidad política que antes había tenido . El texto organiza el asentamiento —tierras, cargas y gobierno local— y fija un programa agrícola y municipal:

«...y por cuanto el dicho lugar de Torvizcón está yermo y despoblado... mando que se pueble con cuarenta vecinos, a los cuales doy por merced tierras de riego y secano, con morales, higueras, olivos y viñas... y que se haga iglesia y se nombre cabildo, y que se junte siempre con presencia de mi gobernador…»

Para , el cambio supuso perder la capitalidad señorial, pero mantener su peso económico y estratégico: seguía controlando el valle y el acceso al mar (pesquerías, tránsito y defensa costera), y continuó siendo el núcleo funcional del litoral.[12]

4.4. Gitanos repobladores y la redada de 1571–1573

En el arranque de la repoblación, familias gitanas intentaron asentarse en . La documentación de enero de 1573 relata la detención en Guadix de ocho gitanos «avecindados» en otros lugares de Andalucía, cuando se dirigían a Albuñol con certificaciones —entre ellas, la de D. Cristóbal Benavides—. En marzo, pese a los testimonios de buena vecindad, se ordenó su entrega a Málaga para galeras:

«…con unas esposas en las manos y todos metidos en una cadena con argollas».

El episodio ilustra el endurecimiento represivo tras Lepanto (1571) y la leva general de 1571/72, que dificultaron la integración de repobladores gitanos en la zona en los años inmediatamente posteriores a la guerra.[13][14]

4.5. Siglo XVII: gobierno señorial, vida local y continuidad

El siglo XVII fue, para y el Estado de Çéhel, un tiempo de estabilización tras la conmoción de la rebelión morisca y la repoblación de fines del XVI. Se afianzó el andamiaje institucional del señorío: un gobernador y oficiales de justicia (alcaldes ordinarios, escribanos) tutelaban la vida municipal, mientras el cabildo local resolvía el día a día —siempre bajo jurisdicción señorial—. En paralelo, el señorío mantenía estancos y arrendamientos sobre servicios básicos (hornos, molinos, tabernas y carnicerías), así como derechos de pesca y aprovechamientos en la franja litoral entre La Rábita y Castel de Ferro. Todo ello configuró una economía de base agraria con fuerte impronta de control señorial.[15]

El paisaje productivo combinaba secano (trigos y cebadas en las lomas, además de viñas, higueras y almendros) con pequeños regadíos en las vegas y ramblas; los montes aportaban leñas, esparto y pastos para una ganadería menor de apoyo. La cercanía al mar seguía marcando la vida local: persistían la vigilancia costera y el temor al corso, y los derechos sobre pesquerías formaban parte de las rentas que el señorío hacía valer. En lo eclesiástico, actuaba como cabecera parroquial con anexos (Sorvilán, Polopos, Bordomarela…), reflejando su papel de cabecera funcional del territorio.[16]

En síntesis, el XVII no fue un siglo de grandes rupturas sino de continuidad: se consolidaron las formas de gobierno y los circuitos económicos heredados de la repoblación, se mantuvo la mixtura agro-litoral y se reforzó la centralidad de en la administración local.

5. Siglo XVIII

(demografía, régimen señorial, economía y oficios, caminos y fiscalidad extraordinaria)

5.1. Contexto general del siglo

El siglo XVIII supuso para la consolidación como cabecera funcional del litoral de la Contraviesa, heredera del viejo marco de la taha de Çéhel. Las descripciones eruditas de la época sitúan el núcleo «metido en un barranco», con la boca del río Albuñol defendida por el Castillo de la Rábita frente a incursiones berberiscas; una posición que explica su papel articulador entre interior serrano y costa.[17]

5.2. Población y dinámica demográfica

Los recuentos seriados del Setecientos muestran un crecimiento sostenido, con una de las densidades más altas del distrito al final del siglo.

| Fuente (año) | Vecinos | Habitantes | Densidad aprox. |

|---|---|---|---|

| Catastro de Ensenada (1750–1754) | 367 | 1.646 | — |

| Censo de Aranda (1768) | — | 2.317 | ≈ 37 hab./km² |

| Censo de Floridablanca (1786) | — | 2.669 | 43 hab./km² |

En el conjunto 1752–1786, registra el mayor incremento del partido: +62 %.[18][19][20][21]

5.3. Organización territorial y régimen señorial

En el Setecientos, aparece como heredera de la antigua taha de Cehel (la Grande) y cabeza natural de la franja meridional de Lújar/Contraviesa. En el régimen del Conde de Cifuentes, el lugar contribuía con rentas fijas y variables que permiten calibrar su peso fiscal.

| Concepto | Importe (reales) |

|---|---|

| Censos | 5.000 rs |

| Alcabalas | 1.100 rs |

| Tercios de diezmos | 7.000 rs |

| Zacatigual | 100 rs |

| Total | 13.240 rs |

5.4. Fiscalidad extraordinaria: la «décima» (1741–1743)

La contribución del diez por ciento decretada en 1741 no se recaudó como impuesto directo puro, sino como repartimiento por provincias y partidos, cobrándose por las mismas vías que alcabalas, cientos y millones, a menudo mediante recargos y arbitrios.

| Lugar | Reales contribuidos |

|---|---|

| Torvizcón | 7.324 rs |

| Albuñol | 5.092 rs |

| Lújar | 2.832 rs |

| Sorvilán | 2.372 rs |

| Albondón | 2.108 rs |

| Alcázar | 1.908 rs |

| Rubite | 1.056 rs |

| Fregenite | 861 rs |

| Total del partido | 53.109 rs |

[24]

5.5. Economía y oficios

La base productiva fue agraria, con pluriactividades muy extendidas: en y Sorvilán era frecuente combinar labores del campo con faenas en la mar; al concluir el siglo y a comienzos del XIX despunta la viticultura comercial, con vinos de y Albondón que salían por Motril hacia Gibraltar y Málaga.[25][26]

| Oficio principal (≥3) | Nº | Oficio (2) | Nº | Oficio (1) | Nº |

|---|---|---|---|---|---|

| Jornalero | 156 | Carpintero | 2 | Alarife | 1 |

| Labrador | 115 | Herrador | 2 | Arrendador | 1 |

| Matriculado | 62 | Mesonero | 2 | Cabo de escuadra | 1 |

| Soldados reglados | 18 | Tabernero | 2 | Carnicero | 1 |

| Cordonero | 5 | Cirujano | 1 | ||

| Albañil | 4 | Dueño de barco | 1 | ||

| Alpargatero | 4 | Fiel de hechos | 1 | ||

| Arriero | 4 | Especiero | 1 | ||

| Herrero | 4 | Estanquero de tabacos | 1 | ||

| Torrero | 4 | Ganadero | 1 | ||

| Molinero | 3 | Guarda de Aduanas | 1 | ||

| Pastor | 3 | Guarda de Almacén | 1 | ||

| Miliciano | 3 | Guarda de rentas | 1 | ||

| Maestro de escuela | 1 | ||||

| Patrón de barco | 1 | ||||

| Sastre | 1 | ||||

| Tejedor de lienzos | 1 |

Fuente: Libros de personal del Catastro de Ensenada (1750–1754); síntesis en Fernández García, María Ángeles (1984–1985). «El Partido y Señorío de Torvizcón en el siglo XVIII». Chronica Nova 14: 123-145..

5.6. Caminos, hospedaje y tránsito

El Catastro (1752) consigna un mesón en . Un estudio monográfico detecta un caso excepcional: el mesón estaba arrendado por Juan Parra y subarrendado a Juan Rosales, uno de los dos únicos subarriendos documentados en todo el Reino de Granada en el siglo XVIII; además, el partido de Torvizcón apenas concentraba el 0,7 % de las hospederías del Reino.[27][28][29]

5.7. Gobierno local, litoral y defensa

El marco señorial mantuvo estancos y arrendamientos (hornos, molinos, tabernas y carnicerías), y derechos de pesca entre La Rábita y Castel de Ferro. La vigilancia costera permaneció activa por el riesgo corsario, con el Castillo de la Rábita como pieza esencial de la defensa de la desembocadura del río Albuñol. En lo eclesiástico, funcionó como cabecera parroquial con anexos (Sorvilán, Polopos, Bordomarela), reforzando su centralidad administrativa y religiosa.[30]

5.8. Balance del siglo

- Centralidad territorial: se consolida como cabecera funcional del litoral contraviesero, con control del valle, acceso al mar y articulación con los pueblos anexos.

- Crecimiento demográfico notable: los censos muestran aumento sostenido y alta densidad comarcal al final del siglo ( +62 % entre 1752 y 1786).

- Régimen señorial estable: la combinación de censos, diezmos y alcabalas garantiza ingresos y continuidad institucional; la «décima» confirma la capacidad contributiva de en el partido.

- Economía mixta agro-marítima: base agraria con pluriactividades y proyección marítima; a fines de siglo se apuntan especializaciones (vid), que alimentarán el impulso vitivinícola de inicios del XIX.

- Tejido ocupacional diversificado: a la hegemonía de jornaleros y labradores se suma un conjunto de oficios que sostiene servicios locales y enlaces comerciales (transporte, abasto, artesanía).

- Infraestructura escasa pero estratégica: pocas posadas en el partido, con un mesón singular en (subarriendo excepcional) que indica flujo de tránsito y necesidad de servicios en la boca del valle.

- Continuidades institucionales: sin grandes quiebras políticas, el siglo sienta las bases para la reconfiguración liberal del XIX (cambios administrativos de 1834).

6. Siglo XIX

(reforma administrativa, auge vitivinícola y pasero, filoxera y reconfiguración productiva)

6.1. Nueva planta territorial (1833–1834): Albuñol, cabeza de partido judicial

La división provincial de 1833 y el decreto de partidos judiciales de 21 de abril de 1834 situaron a como cabeza de partido judicial en la costa de la Contraviesa, reforzando su papel comarcal en administración y servicios y articulando la franja litoral (La Rábita) con los pueblos de sierra.[31]

| Fecha/Periodo | Hito resumido | Referencia |

|---|---|---|

| 1834 | Albuñol pasa a cabeza de partido judicial | Fernández García (1984–85), p. 126 |

| ca. 1850–1870 | Auge vitivinícola y pasero; exportaciones por Motril y la costa | Fernández García (1984–85), pp. 133 y 136 |

| 1878–1890s | Difusión de la filoxera y crisis del viñedo en la Contraviesa/Alpujarra | IECA, Atlas de Historia Económica de Andalucía |

| 1890–1900 | Replantaciones con portainjertos americanos; diversificación hacia almendro/higuera | Síntesis regional (UGR, Cuadernos Geográficos) |

6.2. Auge económico de mitad de siglo: vinos y pasas

A mediados del XIX se documenta un ciclo expansivo basado en el viñedo (vino de costa) y la pasa, con salida hacia plazas exteriores por Motril y por los embarcaderos del litoral (entre ellos La Rábita). Para inicios del siglo ya se citan los vinos de Albuñol y Albondón con destino a Gibraltar y Málaga a través de Motril, así como remesas de corcho hacia Cataluña.[32][33]

6.3. La filoxera (1878–1890s): impacto y respuestas

La filoxera entró en Andalucía por Málaga (1878) y se difundió en la década siguiente, alcanzando los viñedos de la Alpujarra y la Sierra de la Contraviesa en los años 1880. El efecto local fue una drástica merma del viñedo de ladera y la consiguiente caída del comercio de vinos y pasas. Las respuestas combinaron replantaciones con portainjertos americanos en zonas aptas y diversificación hacia almendro e higuera, además de flujos de emigración estacional.[34][35]

| Ámbito | Impacto principal | Respuesta observada/esperada | Observaciones |

|---|---|---|---|

| Viñedo de ladera | Pérdida masiva de cepas (años 1880) | Reinjertos con pies americanos donde fue viable | Reducción de superficie respecto al periodo prefiloxérico |

| Comercio de vinos/pasas | Caída de exportaciones | Búsqueda de mercados alternativos; desplazamiento a otros productos | Dependencia de Motril y embarcaderos litorales |

| Estructura agraria | Reajuste de cultivos | Mayor peso de almendro e higuera; mantenimiento de cereal de subsistencia | Complemento con aprovechamientos de monte (leñas, esparto) |

| Trabajo y movilidad | Descenso de jornales vitícolas | Emigración y trabajos estacionales costa-sierra | Refuerzo de pluriactividades |

6.4. Fin de siglo: reconfiguración productiva

Entre 1890 y 1900 la comarca entra en una fase de reajuste: replantaciones selectivas del viñedo con pies americanos, reducción de la superficie vitícola frente al periodo prefiloxérico y mayor peso del secano mediterráneo (almendro, higuera), con persistencia de cultivos de base alimentaria y de la economía de servicios ligada al tránsito por el valle de .[36]

Geografía

Situación

Integrado en la comarca de la Costa Granadina, se encuentra situado a 102 kilómetros de la capital provincial. El término municipal está atravesado por la autovía A-7 y por la N-340 o carretera del Mediterráneo, entre las ciudades de Motril y Almería.

El relieve del municipio es el típico de esta zona de la costa, caracterizado por un descenso brusco y abrupto desde la sierra de la Contraviesa hasta el mar Mediterráneo, por lo que abundan los barrancos y las ramblas, como la del Tranco, la de las Angosturas o la de Huarea. La altitud oscila entre los 950 m, en el límite nororiental, hasta el nivel del mar en La Rábita. El pueblo se alza a 244 m sobre el nivel del mar, entre dos ramblas y al pie del cerro de las Yeseras.

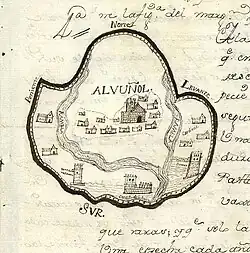

| Noroeste: Sorvilán y Albondón | Norte: Albondón | Nordeste: Murtas |

| Oeste: Sorvilán |

|

Este: Murtas, Turón y Adra (AL) |

| Suroeste: Mar Mediterráneo | Sur: Mar Mediterráneo | Sureste: Mar Mediterráneo |

Playas

Albuñol cuenta con siete playas, que de oeste a este son: El Gaiterillo, El Cuervo, Cala Chilches (o Cala Chílchez), El Ruso, La Playiya, La Rábita y El Pozuelo.

Demografía

Cuenta con una población de 7357 habitantes (INE 2024),[37] que se distribuyen de la siguiente manera:

| Unidad poblacional | Hab. |

|---|---|

| Albuñol | 4015 |

| La Rábita | 2112 |

| El Pozuelo | 680 |

| Los Castillas | 534 |

| La Ermita | 27 |

| Los Chaulines | 23 |

| Total | 7391 |

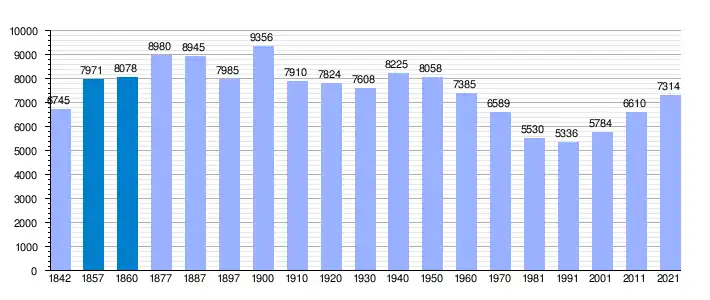

Evolución de la población

| Gráfica de evolución demográfica de Albuñol[38] entre 1842 y 2021 |

|

|

Población de derecho según los censos de población del INE Población de hecho según los censos de población del INE |

| Nacionalidad | Hombres | Mujeres | Total | % | Proporción |

|---|---|---|---|---|---|

| Española | 2497 | 2408 | 4905 | 66.1 % | |

| Extranjera | 1621 | 894 | 2515 | 33.8 % |

Economía

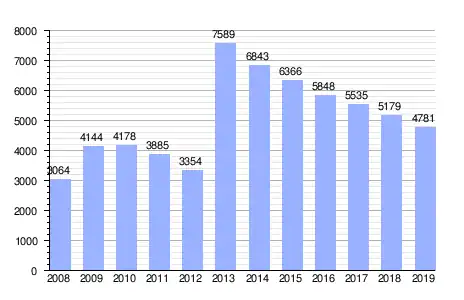

Evolución de la deuda viva municipal

| Gráfica de evolución de la deuda viva del Ayuntamiento de Albuñol entre 2008 y 2019 |

|

|

Deuda viva del Ayuntamiento de Albuñol en miles de euros según datos del Ministerio de Hacienda y Función Pública.[40] |

Administración y política

Los resultados en Albuñol de las últimas elecciones municipales,[41] celebradas en mayo de 2023, son:

| Elecciones Municipales - Albuñol (2023) | ||||

|---|---|---|---|---|

| Partido político | Votos | Concejales | ||

| Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | 1710 | 56,79 % | 8 | |

| Partido Popular (PP) | 1006 | 33,41 % | 4 | |

| Vox | 249 | 8,26 % | 1 | |

Alcaldes

| Legislatura | Nombre | Grupo |

|---|---|---|

| 1979-1983 | José López García | UCD |

| 1983-1987 | Francisco Ortega Ibáñez | AP/PDP/UL |

| 1987-1991 | José Antonio Moreno Rodríguez | PSOE |

| 1991-1995 | José Antonio Moreno Rodríguez | PSOE |

| 1995-1999 | José Sánchez Rivas | PSOE |

| 1999-2003 | José Sánchez Rivas | PSOE |

| 2003-2007 | José Sánchez Rivas | CPM |

| 2007-2011 | José Sánchez Rivas (2007-2009) María José Sánchez Sánchez (2009-2011) |

CPMAL PSOE |

| 2011-2015 | Juan María Rivas Moreno (2011-2014) María José Sánchez Sánchez (2014-2015) |

PP PSOE |

| 2015-2019 | María José Sánchez Sánchez | PSOE |

| 2019-2023 | María José Sánchez Sánchez | PSOE |

| 2023-act. | María José Sánchez Sánchez | PSOE |

Comunicaciones

Carreteras

Las principales vías de comunicación que transcurren por el municipio son:

| Identificador | Denominación | Itinerario |

|---|---|---|

| A-7 | Autovía del Mediterráneo | Algeciras - Barcelona |

| N-340 | Carretera del Mediterráneo | Cádiz - Barcelona |

| A-345 | Carretera de Cádiar a La Rábita | Cádiar - La Rábita |

| A-4131 | De A-348 a Albuñol | Los Tablones - Albuñol |

Algunas distancias entre Albuñol y otras ciudades:

| Ciudades | Distancia (km) |

|---|---|

| Motril | 43 |

| Almería | 75 |

| Granada | 101 |

| Jaén | 193 |

| Murcia | 293 |

Servicios públicos

Sanidad

El municipio cuenta con un centro de salud —con servicio de urgencias— en la carretera de Órgiva s/n, y con tres consultorios médicos de atención primaria situados uno en la calle Castillo s/n, de La Rábita; otro en la calle del Barrio n.º 17, de El Pozuelo; y el otro en la plaza s/n de Los Castillas, dependientes todos ellos del Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada. El área hospitalaria de referencia es el Hospital Santa Ana de Motril.

Educación

Los centros educativos que hay en el municipio son:

| Denominación genérica | Nombre del centro | Naturaleza | Dirección |

|---|---|---|---|

| Centro de educación permanente | CEPER Cehel | Público | Ctra. de Almería, 5 |

| Colegio de educación infantil y primaria | CEIP Natalio Rivas | Público | Ctra. del Visillo, 8 |

| Colegio de educación infantil y primaria | CEIP Virgen del Mar | Público | C/ Cerro, s/n. La Rábita |

| Colegio público rural | CPR Las Ramblas | Público | C/ del Barrio, s/n. El Pozuelo |

| Escuela infantil | EI La Alpujarra | Público | Barrio de Pijiros, s/n |

| Escuela infantil | EI La Rábita | Público | C/ La Torre, s/n. La Rábita |

| Instituto de educación secundaria | IES La Contraviesa | Público | C/ Instituto, s/n |

Cultura

Entre las tradiciones del municipio se encuentran las actividades artesanales muy arraigadas en la zona como la manufactura con esparto o con otros materiales. También es conocido la gran tradición vinícola de la zona, muy peculiar por su sabor y graduación.

Entre los monumentos del municipio, uno de los fundamentales es la parroquia de San Patricio cuyo origen se encuentra en el siglo XV. Fue construida en 1616 en estilo dórico y consagrada por el párroco Pedro Mercado. Posteriormente, fue reconstruida en 1803 por el arquitecto Juan de Mata Velasco. Tiene tres naves en cruz latina, doce altares, dos torres y una bóveda en el presbiterio.

Durante los años cincuenta del pasado siglo, la oferta cultural y de ocio era escasa y sólo una tienda ponía a la venta periódicos, revistas y tebeos, sobre todo de la Editorial Maga.[42]

Fiestas

.jpg)

A pesar de ser un pueblo pequeño, Albuñol tiene diversas festividades a lo largo de todo el año. Se celebra cada año sus fiestas patronales el 17 de marzo en honor a San Patricio, con una procesión por las calles del pueblo en la que se saca la imagen del patrón junto con la de San José.

Otras fiestas destacadas son el 25 de abril, día de San Marcos, protector del ganado; el primer fin de semana de agosto se celebra la feria de verano; y del 30 de octubre al 1 de noviembre se celebra la Feria del Ganado.

En 1986 tuvo lugar, en esta población, el V Festival de Música Tradicional de la Alpujarra.

Personas notables

Hermanamientos

Véase también

Referencias

- ↑ a b c Erbez Rodríguez, José Manuel y García Farrán, Francisco Manuel. «Albuñol - Símbolos de Granada».

- ↑ Martínez-Sevilla, F.; Martínez Sánchez, R. M. (2023). «The earliest basketry in southern Europe: Hunter-gatherer and early farmer material culture in Cueva de los Murciélagos (Albuñol, Granada, Spain)». Science Advances (en inglés) 9 (35): eadi3055.

- ↑ Bertin, I.; Martín-Seijo, M.; Martínez-Sevilla, F. (2024). «First evidence of early Neolithic archery from Cueva de los Murciélagos (Albuñol, Granada) revealed through combined chemical and morphological analysis». Scientific Reports (en inglés) 14: 29247. doi:10.1038/s41598-024-77224-w.

- ↑ Galán Sánchez, Ángel (2005). «La consolidación de una fiscalidad diferencial: los servicios moriscos al inicio del reinado de Carlos V». Chronica Nova 31: 132

|página=y|páginas=redundantes (ayuda). - ↑ Archivo General de Simancas (AGS), Cédula de doña Juana a favor de Luis Zapata, 7 de febrero de 1505.

- ↑ Galán Sánchez, Ángel (2005). «La consolidación de una fiscalidad diferencial: los servicios moriscos al inicio del reinado de Carlos V». Chronica Nova 31: 132

|página=y|páginas=redundantes (ayuda). - ↑ Archivo General de Simancas (AGS), Provisión real de Carlos V, exención de fardas a Albuñol, 1519.

- ↑ Galán Sánchez, Ángel (2005). «La consolidación de una fiscalidad diferencial: los servicios moriscos al inicio del reinado de Carlos V». Chronica Nova 31: 144

|página=y|páginas=redundantes (ayuda). - ↑ Fernández García, María Ángeles (1984–1985). «El Partido y Señorío de Torvizcón en el siglo XVIII». Chronica Nova 14: 124

|página=y|páginas=redundantes (ayuda). - ↑ Maldonado Fernández, Manuel (2003–2004). «El señorío alpujarreno de Çéhel en el siglo XVI». Chronica Nova 30: 237-264.

- ↑ Maldonado Fernández, Manuel (2003–2004). «El señorío alpujarreno de Çéhel en el siglo XVI». Chronica Nova 30: 237-264.

- ↑ Maldonado Fernández, Manuel (2003–2004). «El señorío alpujarreno de Çéhel en el siglo XVI». Chronica Nova 30: 237-264.

- ↑ Martínez Martínez, Manuel (2003–2004). «Los gitanos en el reinado de Felipe II (1556–1598). El fracaso de una integración». Chronica Nova 30: 419

|página=y|páginas=redundantes (ayuda). - ↑ Martínez Martínez, Manuel (2003–2004). «Los gitanos en el reinado de Felipe II (1556–1598). El fracaso de una integración». Chronica Nova 30: 426

|página=y|páginas=redundantes (ayuda). - ↑ Maldonado Fernández, Manuel (2003–2004). «El señorío alpujarreno de Çéhel en el siglo XVI». Chronica Nova 30: 237-264.

- ↑ Fernández García, María Ángeles (1984–1985). «El Partido y Señorío de Torvizcón en el siglo XVIII». Chronica Nova 14: 123-145.

- ↑ Fernández García, María Ángeles (1984–1985). «El Partido y Señorío de Torvizcón en el siglo XVIII». Chronica Nova 14: 124

|página=y|páginas=redundantes (ayuda). - ↑ Fernández García, María Ángeles (1984–1985). «El Partido y Señorío de Torvizcón en el siglo XVIII». Chronica Nova 14: 127

|página=y|páginas=redundantes (ayuda). - ↑ Fernández García, María Ángeles (1984–1985). «El Partido y Señorío de Torvizcón en el siglo XVIII». Chronica Nova 14: 129

|página=y|páginas=redundantes (ayuda). - ↑ Fernández García, María Ángeles (1984–1985). «El Partido y Señorío de Torvizcón en el siglo XVIII». Chronica Nova 14: 130

|página=y|páginas=redundantes (ayuda). - ↑ Fernández García, María Ángeles (1984–1985). «El Partido y Señorío de Torvizcón en el siglo XVIII». Chronica Nova 14: 132

|página=y|páginas=redundantes (ayuda). - ↑ Fernández García, María Ángeles (1984–1985). «El Partido y Señorío de Torvizcón en el siglo XVIII». Chronica Nova 14: 139

|página=y|páginas=redundantes (ayuda). - ↑ Fernández García, María Ángeles (1984–1985). «El Partido y Señorío de Torvizcón en el siglo XVIII». Chronica Nova 14: 143

|página=y|páginas=redundantes (ayuda). - ↑ Marina Barba, Jesús (1993–1994). «La contribución extraordinaria del diez por ciento de las rentas de 1741». Chronica Nova 21: 344

|página=y|páginas=redundantes (ayuda). - ↑ Fernández García, María Ángeles (1984–1985). «El Partido y Señorío de Torvizcón en el siglo XVIII». Chronica Nova 14: 133

|página=y|páginas=redundantes (ayuda). - ↑ Fernández García, María Ángeles (1984–1985). «El Partido y Señorío de Torvizcón en el siglo XVIII». Chronica Nova 14: 136

|página=y|páginas=redundantes (ayuda). - ↑ Ruiz Álvarez, Raúl (2020). «Ventas, mesones y posadas en el Reino de Granada (s. XVIII)». Chronica Nova 46: 332

|página=y|páginas=redundantes (ayuda). doi:10.30827/cnova.v0i46.13690. - ↑ Ruiz Álvarez, Raúl (2020). «Ventas, mesones y posadas en el Reino de Granada (s. XVIII)». Chronica Nova 46: 324

|página=y|páginas=redundantes (ayuda). doi:10.30827/cnova.v0i46.13690. - ↑ Ruiz Álvarez, Raúl (2020). «Ventas, mesones y posadas en el Reino de Granada (s. XVIII)». Chronica Nova 46: 341

|página=y|páginas=redundantes (ayuda). doi:10.30827/cnova.v0i46.13690. - ↑ Fernández García, María Ángeles (1984–1985). «El Partido y Señorío de Torvizcón en el siglo XVIII». Chronica Nova 14: 123-145.

- ↑ Fernández García, María Ángeles (1984–1985). «El Partido y Señorío de Torvizcón en el siglo XVIII». Chronica Nova 14: 126

|página=y|páginas=redundantes (ayuda). - ↑ Fernández García, María Ángeles (1984–1985). «El Partido y Señorío de Torvizcón en el siglo XVIII». Chronica Nova 14: 133

|página=y|páginas=redundantes (ayuda). - ↑ Fernández García, María Ángeles (1984–1985). «El Partido y Señorío de Torvizcón en el siglo XVIII». Chronica Nova 14: 136

|página=y|páginas=redundantes (ayuda). - ↑ «La filoxera en Andalucía (cronología y difusión)». Atlas de Historia Económica de Andalucía. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA).

- ↑ «Notas sobre la difusión de la filoxera en Andalucía oriental (s. XIX)». Cuadernos Geográficos (Universidad de Granada). 2007.

- ↑ «La filoxera en Andalucía (cronología y difusión)». Atlas de Historia Económica de Andalucía. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA).

- ↑ ine.es (1 de enero de 2023). «Población de Albuñol».

- ↑ Instituto Nacional de Estadística (España). «Alteraciones de los municipios en los Censos de Población desde 1842». Consultado el 1 de julio de 2025.

- ↑ Instituto Nacional de Estadística (España). «Población por sexo, edad (grandes grupos) y nacionalidad (española/extranjera)». Consultado el 1 de julio de 2025.

- ↑ hacienda.gob.es. «Deuda Viva de las Entidades Locales».

- ↑ elpais.com (28 de mayo de 2023). «Resultados de las Elecciones Municipales de 2023 en Albuñol».

- ↑ Baena (2002), pp. 26 a 39.

Enlaces externos

Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Albuñol.

Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Albuñol.- Ayuntamiento de Albuñol

- Información turística de Albuñol realizada por el Patronato de Turismo de Granada

.svg.png)

.svg.png)